语文版必修五论雅俗共赏教案及练习

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:3

《论雅俗共赏》教案[教学目的]一、筛选有效信息,提高阅读效率。

二、了解作者对中国文化发展史的独特认识:雅俗共赏的历史发展。

三、了解作者丰富的积累、理性的认识。

[教学重点]雅俗共赏的历史发展。

[时安排]两时。

[教学内容与过程]第一时一、导入“雅俗共赏”是一个在文艺界出现频率很高的词。

孰雅孰俗,以什么为界限,雅与俗能否真正平等,历来争论不休。

读过朱自清先生的《论雅俗共赏》,你会割然开朗。

用他给我们的思维钥匙,开启我们的疑难之锁,相信会有所收获。

二、作者介绍2三、整体把握文,筛选有效信息(唐以前、唐、宋、宋以后)(“唐以前”和“宋以后”需老师点拨)2(唐以前的社会发展特点指导学生由唐推出)34(以上思考题设计,一是为了快速有效地读文,即长文短读;二是为了填写表格,了解雅俗共赏的历史发展。

)四、研读填表请整理你筛选出的信息,填写下表。

(在后练习一的表中加一栏“作品、文体的特点”)社会外因“士”、“民”等级分界严格等文学内因所涉文体或审美形式所涉历史人物或著作特点社会外因安史之乱,门第垮台,“士”“民”分化;科举考试,选拔人才;禅宗化俗等文学内因所涉文体或审美形式所涉历史人物或著作特点社会外因印刷术发达;道学家讲学等文学内因所涉文体或审美形式所涉历史人物或著作特点社会外因“新时代”“新文化”“欧化的新艺术”“‘大众语’运动”“大众化”等文学内因所涉文体或审美形式所涉历史人物或著作特点五、作业2第二时[教学目标]2[教学内容及过程]一、分析上节的表那些认识?要点参考:(1)文学的雅俗共赏由社会和其自身两方面原因决定。

(2)雅俗共赏的目的是为了获得广大的群众。

(3)雅俗共赏是以雅为主的,有宾主之分;“共赏”者却以俗人为主。

(4)要达到雅与俗“共赏”,贯彻“文艺是为大众”的原则,雅士需要理会迁就“俗”的趣味,而俗士也需要学习,享受,蜕变。

()《西厢记》和《水浒传》是雅俗共赏的典范作品。

2(1)我们以前只知道每个朝代的文学主流,而作者却能在复杂的社会变革中,纷繁芜杂的文学形态中,找到一个窗口,认识每一种文学样式诞生的共同点:争取群众,走大众化道路;一代又一代的文人在共同的探求并为之努力,并一步步地在推进。

《论雅俗共赏》导学案[教学目的]一、筛选有效信息,提高阅读效率。

二、了解作者对中国文化发展史的独特认识:雅俗共赏的历史发展。

三、了解作者丰富的积累、理性的认识。

[教学重点]雅俗共赏的历史发展。

[课时安排]两课时。

[教学内容与过程]第一课时一、导入“雅俗共赏”是一个在文艺界出现频率很高的词。

孰雅孰俗,以什么为界限,雅与俗能否真正平等,历来争论不休。

读过朱自清先生的《论雅俗共赏》,你会割然开朗。

用他给我们的思维钥匙,开启我们的疑难之锁,相信会有所收获。

二、作者介绍12三、整体把握课文,筛选有效信息1(唐以前、唐、宋、宋以后)(“唐以前”和“宋以后”需老师点拨)2(唐以前的社会发展特点指导学生由唐推出)34的时代及特点头句子。

(以上思考题设计,一是为了快速有效地读课文,即长文短读;二是为了填写表格,了解雅俗共赏的历史发展。

)四、研读填表请整理你筛选出的信息,填写下表。

(在课后练习一的表中加一栏“作品、文体的特点”)社会外因“士”、“民”等级分界严格等文学内因所涉文体或审美形式所涉历史人物或著作特点社会外因安史之乱,门第垮台,“士”“民”分化;科举考试,选拔人才;禅宗化俗等文学内因所涉文体或审美形式所涉历史人物或著作特点社会外因印刷术发达;道学家讲学等文学内因所涉文体或审美形式所涉历史人物或著作特点社会外因“新时代”“新文化”“欧化的新艺术”“‘大众语’运动”“大众化”等文学内因所涉文体或审美形式所涉历史人物或著作特点五、作业12第二课时[教学目标]12[教学内容及过程]一、分析上节课的表1?要点参考:(1)文学的雅俗共赏由社会和其自身两方面原因决定。

(2)雅俗共赏的目的是为了获得广大的群众。

(3)雅俗共赏是以雅为主的,有宾主之分;“共赏”者却以俗人为主。

(4)要达到雅与俗“共赏”,贯彻“文艺是为大众”的原则,雅士需要理会迁就“俗”的趣味,而俗士也需要学习,享受,蜕变。

(5)《西厢记》和《水浒传》是雅俗共赏的典范作品。

论雅俗共赏-语文版第五册教案一、教材选用《语文》(人民教育出版社),第五册。

是国家义务教育课程《语文》的教材之一,适用于小学五年级学生。

二、教学目标通过本节课的学习,学生应该能够:1.掌握摘录、解释词语、语句的方法;2.了解课文中的文化背景;3.理解故事中的情节和人物形象;4.分享自己的见解和感受;5.运用所学知识来自己撰写一篇文章。

三、教学内容1. 探究文化背景课文《李清照》讲述了一个著名的女词人的人生经历和词作,这里可结合唐宋八大家、宋词的历史背景,了解当时的社会环境和文化发展。

2. 探究语言特点教师可让学生在文中摘抄所示的难点词语,将其解释、比较、分类,使学生掌握新词汇的方法,并进一步提高语言表达能力。

同时,也要引导学生理解难句和复杂结构,加深对中文语言的认识和学习。

3. 分析情节和人物让学生分角色读故事,并通过讨论学生们描绘出人物形象及曲折发展的情节,进一步反思人性的弱点和恶习。

4. 评论李清照的词作通过鉴赏李清照的词作,分析李清照的词风及个性,瞻仰古人的文学成果,拓宽学生的文学视野。

5. 写作训练把学生分成小组,以玩赏诗词为主题,为自己的团队创作一个题为“赏词后谈”或“品诗会赏”等的文章。

四、教学方法本节课的教学方法主要包括以下几种:1.以学生为中心的学习法,通过讲解课文来激发学生的积极参与,主动学习,提高学习兴趣和学习动力。

2.合作学习法,让学生在讨论中彼此交流,有所帮助和鼓励。

带领学生形成兴趣小组,自己撰写一篇文章,分享和讲解自己的见解和感受。

五、课后作业1.仿照李清照的词写一首自己的词;2.组织班级赏词会,邀请学生们表演自己所喜欢的一首李清照的词;3.互相交换文章并给予评价六、教学效果评估通过调查问卷的方式,将教学效果的评估内容及时反馈给学生,让他们自主感受和反思自己的学习成果。

同时,也加强学生对所学知识的记忆和理解,让学生更加融入到教学过程中。

第一课论雅俗共赏导学与探究1.给加点的字注音①寒碜()②陈寅恪()③一语破的() ④有同嗜焉()⑤譬如()2.辨形组词①概慨②蜕脱③蜂峰④辨辩3.词语释义①雅俗共赏_________②蜕变_________________________________③寒尘______________________________________________ _______ ________④一本正经_________________________________________________________________⑤谈助_____________________________________________________________________⑥气盛言宜________________________________________________________________⑦两橛_____________________________________________________________________⑧蜂拥_____________________________________________________________________⑨迁就_____________________________________________________________________⑩诲淫_____________________________________________________________________ 4.近义词辨析(1)不但•不单“不但”通用于书面语体和口头语体。

“不单”多用于口头语体。

“不单”还有一个意思:不止。

“不但”没有这个意思。

例句:①但我是向来不爱放风筝的,________不爱,并且嫌恶它。

②组织一个体育锻炼队,这________是我一个人的意见。

第1课论雅俗共赏第1课时导学与探究1、给加点的字注音①寒砂()■③一语破的()⑤譬如()②陈寅恪()• •④有同嗜焉()2、辨形组词①错误!②错误!③错误!④错误!3、词语释义①雅俗共赏_________________________________________________________ —___________②蜕变___________________________________________________________________________③寒尘__________________________________________________ — ______________________④一本正经_______________________________________________________________________⑤谈助___________________________________________________________________________⑥气盛言宜_______________________________________________________________________⑦两撅___________________________________________________________________________⑧蜂拥___________________________________________________________________________⑨迁就⑩________________________________________________________________________ 诲淫_____________________________________________________________________________________4.近义词辨析(1)不但•不单“不但”通•用于书而语体与口头语体•“不单”多用于口头语体。

第1课 论雅俗共赏第1课时 导学与探究1.给加点的字注音①寒碜.( ) ②陈寅恪..( ) ③一语破的.( ) ④有同嗜.焉( ) ⑤譬.如( ) 2.辨形组词①⎩⎪⎨⎪⎧ 概( )慨( ) ②⎩⎪⎨⎪⎧ 蜕( )脱( ) ③⎩⎪⎨⎪⎧ 蜂( )峰( ) ④⎩⎪⎨⎪⎧辨( )辩( ) 3.词语释义①雅俗共赏_____________________________________________________ _______ ②蜕变__________________________________________________________ ______ ③寒尘______________________________________________ _______ ________ ④一本正经_________________________________________________________________ ⑤谈助_____________________________________________________________________ ⑥气盛言宜________________________________________________________________ ⑦两橛_____________________________________________________________________ ⑧蜂拥_____________________________________________________________________ ⑨迁就_____________________________________________________________________ ⑩诲淫_____________________________________________________________________4.近义词辨析(1)不但 · 不单“不但”通用于书面语体和口头语体。

高三语文必修一目录高三语文必修5论雅俗共赏教案对于高三语文教师来说,语文教案撰写是英语教师的一项常规工作。

所以,下面WTT整理了语文S版高三语文必修5论雅俗共赏教案以供大家阅读。

语文S版高三语文必修5论雅俗共赏教案一.教学内容:《论雅俗共赏》解读文化现象的视角:纵向梳理与横向比较;整理分析阅读理解的题型,明确解题思路。

二.学习目标:积累文章中的词语;领略文章风味,感受文章生动、机智的语言,体会其深入浅出、化抽象为形象的妙处,解读内涵;整体把握文章,筛选有效信息。

三.知识归纳总结:演讲:演讲是一种社会活动,是用于大众场合的宣传形式,特别讲究现实针对性。

它要求演讲者根据听众的特点设置演讲内容,回答听众关心的问题。

试根据课文内容,揣摩作者对听众的定位(作者认为听众是怎样一群美国人),并梳理出听众关心的问题。

比较文学:一种跨文化与跨学科的文学研究。

它要求研究在不同文化和不同学科中人与人通过文学进行沟通的种种历史、现状和可能。

它致力于不同文化之间的相互理解,并希望相互怀有真诚的尊重和宽容。

浪漫主义:作为创作方法和风格,浪漫主义在表现形式上,强调主观与主体性,侧重表现理想世界,把情感和想象提到创作的首位,常用热情奔放的语言、超越现实的想象和夸张的手法塑造理想中的形象。

古典主义:欧洲文艺复兴后产生的一种崇尚理性和自然的文艺思潮。

它的代表人物在创作实践和文艺理论上,把古希腊罗马时代的文艺视为必须仿效的崇高典范,从中吸取题材、情节、形象和创作经验,并赋予它们新的历史内容。

诗心:文中指诗歌表达的内容,跟“诗体”(诗歌的艺术形式)相对。

四.课文分析:(一)作者与作品1.作者简介朱自清(1898.11.221948.8.12)原名自华,号秋实,后改名自清,字佩弦。

原籍浙江绍兴,生于江苏东海,后随祖父、父亲定居扬州。

幼年在私塾读书,受中国传统文化的熏陶。

1912年入高等小学,1916年中学毕业后考入北京大学预科。

1919年2月写的《睡罢,小小的人》是他的新诗处女作。

论雅俗共赏教案一、教学目标1、引导学生理解“雅俗共赏”的内涵和意义。

2、培养学生对雅俗文化的鉴赏能力和审美水平。

3、帮助学生树立正确的文化观念,尊重和包容不同层次的文化。

二、教学重难点1、重点(1)深入剖析“雅俗共赏”的概念,使学生能够清晰地理解其本质。

(2)通过具体的文学、艺术作品实例,让学生感受雅俗共赏的魅力。

2、难点(1)如何引导学生摆脱对雅俗文化的刻板印象,形成客观、全面的认识。

(2)培养学生在现实生活中运用雅俗共赏的理念进行文化欣赏和评价。

三、教学方法1、讲授法通过讲解,向学生传授“雅俗共赏”的基本概念和相关知识。

2、讨论法组织学生对特定的文化作品进行讨论,激发学生的思考和交流。

3、案例分析法选取典型的雅俗文化作品作为案例,进行深入分析,帮助学生理解。

四、教学过程1、课程导入(约 5 分钟)通过播放一段雅俗兼具的音乐作品,如流行音乐与古典音乐的融合曲目,或者展示一幅既有高雅艺术元素又包含通俗表现手法的绘画作品,引发学生的兴趣,进而提问学生对这些作品的感受,引导学生思考雅俗共赏的初步印象。

2、知识讲解(约 20 分钟)(1)解释“雅”与“俗”的概念“雅”通常指高雅、优美、精致的文化形式,具有较高的艺术价值和审美标准,如古典文学、交响乐、芭蕾舞等。

“俗”则指通俗、大众、贴近生活的文化形式,如民间故事、流行歌曲、通俗小说等。

(2)阐述“雅俗共赏”的含义强调“雅俗共赏”并非简单地将雅和俗相加,而是指一种能够跨越文化层次和审美差异,使不同阶层、不同背景的人都能从中获得审美享受和文化满足的状态。

(3)分析“雅俗共赏”的意义促进文化的交流与融合,使高雅文化能够普及,通俗文化得以提升。

丰富人们的精神生活,满足不同人群的文化需求。

3、案例分析(约 20 分钟)(1)文学作品选取经典名著如《红楼梦》,分析其中既有高雅的诗词歌赋,又有生动的世俗生活描写,如何实现了雅俗共赏。

对比流行小说如《平凡的世界》,探讨其在反映现实生活的同时,如何展现出一定的文学价值和深度。

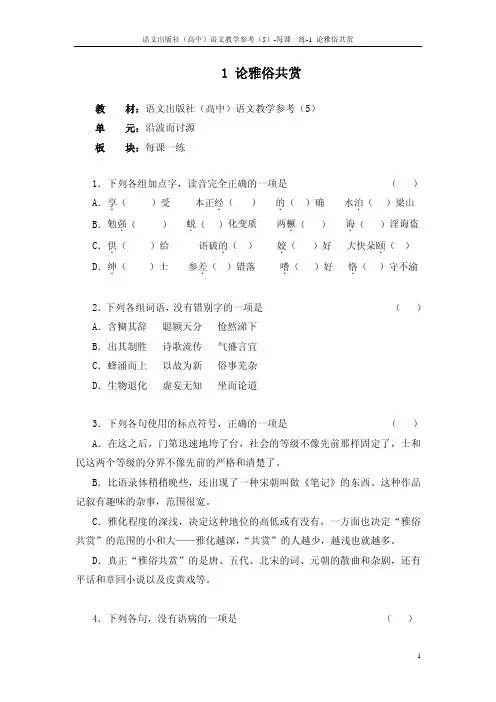

1 论雅俗共赏教 材:语文出版社(高中)语文教学参考(5)单 元:沿波而讨源板 块:每课一练1.下列各组加点字,读音完全正确的一项是 ( )一经.(jīng)的.(dí)确水泊.(pō)梁山A.享.(xiǎng)受本正B.勉强.(qiǎng)蜕.(tuì)化变质两橛.(guì)诲.(huì)淫诲盗一的.(dì)姣.(jiǎo)好大快朵颐.(yí) C.供.(gōng)给语破D.绅.(shēn)士参差.(cī)错落嗜.(shì)好恪.(gè)守不渝2.下列各组词语,没有错别字的一项是 ( )A.含糊其辞 聪颍天分 怆然涕下B.出其制胜 诗歌流传 气盛言宜C.蜂涌而上 以故为新 俗事芜杂D.生物退化 虚妄无知 坐而论道3.下列各句使用的标点符号,正确的一项是 ( ) A.在这之后,门第迅速地垮了台,社会的等级不像先前那样固定了,士和民这两个等级的分界不像先前的严格和清楚了。

B.比语录体稍稍晚些,还出现了一种宋朝叫做《笔记》的东西。

这种作品记叙有趣味的杂事,范围很宽。

C.雅化程度的深浅,决定这种地位的高低或有没有,一方面也决定“雅俗共赏”的范围的小和大——雅化越深,“共赏”的人越少,越浅也就越多。

D.真正“雅俗共赏”的是唐、五代、北宋的词、元朝的散曲和杂剧,还有平话和章回小说以及皮黄戏等。

4.下列各句,没有语病的一项是 ( )A.十九世纪和二十世纪之交是个新时代,新时代给我们带来了新文化,产生了我们的知识阶级。

B.“通俗化”还分别雅俗,还是“雅俗共赏”的路,大众化却更进一步要达到那没有雅俗之分,只有“共赏”的局面。

C.道学主要的是中国的正统的思想,道学家用了语录做工具,大大的增强了这种新的文体的地位,语录就成了一种传统了。

D.单就玩意儿而论,“雅俗共赏”虽然是以雅化的标准为主,“共赏”者却以俗人为主。

5.作者在下文引出“诗余”和“词余”的概念,请从“雅俗”转换的角度,解释“诗余”和“词余”为词、曲别名的原因。

《论雅俗共赏》教案讲课人:[三维目标]知识技能了解作者对中国文化发展史的独特认识:雅俗共赏的历史发展。

过程方法筛选有效信息,从而发现作者的观点和写作思路。

情感态度和价值观了解作者丰富的积累,对雅俗进行理性的认识。

[教学重点]雅俗共赏的历史发展。

[教学难点]作者思路的把握[课时安排]两课时。

[教学内容与过程]第一课时[教学要点]筛选有效信息,了解作者观点。

[教学过程]一、导入二、作者介绍朱自清(1898~1948),江苏扬州人,原名朱自华,号秋实,字佩弦,著名散文家、诗人及文学研究家。

其主要著作有《背影》、《雪朝》、《欧游杂记》、《你我》、《伦敦杂记》、《诗言志辩》、《新诗杂话》、《标准与尺度》、《论雅俗共赏》等。

1948年6月抗议美国扶日,并拒绝领取美援面粉,因严重的营养不良,是年8月6日,胃病复发,12日病逝北平。

死前,还嘱咐家人不要购买美援面粉。

朱自清宁肯饿死也不领美国“救济粉”的精神,毛泽东赞扬他“表现了我们民族的英雄气概”。

三、知识延伸《论雅俗共赏》是一本书的名字,也是一篇文章的名字;是朱自清先生生前编定的最后一本杂文集,内容主要涉及文学评论、诗歌创作与欣赏、人物评论三个主要方面,书中各篇论文都在朝着这个方向说话。

《论雅俗共赏》放在第一篇,并且用作书名,用意也在此。

各篇论文的排列按性质的异同不按写作的先后;最后的写作是《论老实话》。

本书是朱自清先生的重要作品之一,主要讨论了文学欣赏标准与差异的问题,并提出了许多精辟令人深思的看法,对我们了解文学与人情世象、开展思考与批评、认识诸多文学现象都有帮助,是一本开卷有益的好书。

最早是由观察杂志社于1948年上半年出版的,书中共收文章十四篇。

《论雅俗共赏》一本书的力作自当推《论雅俗共赏》和《论逼真与如画》这两篇具有创见的学术文章,今天我们学习的就是其中《论雅俗共赏》一文。

四、整体把握课文,筛选有效信息。

1 什么是“雅俗共赏”?答:“雅人跟俗人或俗人跟雅人在一同欣赏”。

《论雅俗共赏》学案高二语文教研组一、学习目标:1. 积累文章中的词语;2. 感受文章生动、机智的语言,体会其深入浅出、化抽象为形象的妙处,3. 整体把握文章,筛选有效信息。

二、作者简介(1)朱自清(1898.11.22——1948.8.12)原名自华,号秋实,取春华秋实之意。

为勉励自己在困境中不丧志,保持清白,便取《楚辞》中“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”,后改名自清,字佩弦。

散文家,诗人,民主人士,学者。

原籍浙江绍兴,生于江苏东海,后随祖父、父亲定居扬州。

幼年在私塾读书,受中国传统文化的熏陶。

1912年入高等小学,1916年中学毕业后考入北京大学预科。

1946年由昆明返回北京,任清华大学中文系主任。

北京解放前夕,患胃病辞世。

毛泽东称颂其“表现了我们民族的英雄气概”,热烈赞扬其“宁死不领美国救济粮”的高尚气节。

(2)文学评论是运用文学理论现象进行研究,探讨,揭示文学的发展规律,以指导文学创作的实践活动。

它包括诗歌评论、小说评论、散文评论、戏剧评论、影视评论等。

三、基础知识1. 词语积累(1)出奇制胜:比喻用对方意料不到的方法取得胜利。

(2)蜂拥而上:形容许多人一起涌上来。

(3)奇文共欣赏,疑义相与析:见有好文章大家一同欣赏,遇到疑难处大家一同钻研。

(4)气盛言宜:感情充沛,语言就会合宜(5)素心人:心地淳朴的人2. 字音辨识垮.台(kuǎ)蜕.变(tuì)陈寅恪.(kè)李翊.(yì)迁.就(qiān) 柳耆.卿(qí) 两橛.(jué) 诲.盗(huì) 寒碜.(chen) 参差..(cēn cī)绅.士(shēn) 禅.宗(c hán)虚妄.(wànɡ) 颐.和园(yí) 恪.守(kè) 譬.如(pì)四、课堂演练1.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一组是(3分)①医疗质量是关系到病人生命安危的大事,救死扶伤是医务人员_____的天职。

《论雅俗共赏》导学案[教学目的]一、筛选有效信息,提高阅读效率。

二、了解作者对中国文化发展史的独特认识:雅俗共赏的历史发展。

三、了解作者丰富的积累、理性的认识。

[教学重点]雅俗共赏的历史发展。

[课时安排]两课时。

[教学内容与过程]第一课时一、导入“雅俗共赏”是一个在文艺界出现频率很高的词。

孰雅孰俗,以什么为界限,雅与俗能否真正平等,历来争论不休。

读过朱自清先生的《论雅俗共赏》,你会割然开朗。

用他给我们的思维钥匙,开启我们的疑难之锁,相信会有所收获。

二、作者介绍12三、整体把握课文,筛选有效信息1(唐以前、唐、宋、宋以后)(“唐以前”和“宋以后”需老师点拨)2(唐以前的社会发展特点指导学生由唐推出)34的时代及特点头句子。

(以上思考题设计,一是为了快速有效地读课文,即长文短读;二是为了填写表格,了解雅俗共赏的历史发展。

)四、研读填表请整理你筛选出的信息,填写下表。

(在课后练习一的表中加一栏“作品、文体的特点”)社会外因“士”、“民”等级分界严格等文学内因所涉文体或审美形式所涉历史人物或著作特点社会外因安史之乱,门第垮台,“士”“民”分化;科举考试,选拔人才;禅宗化俗等文学内因所涉文体或审美形式所涉历史人物或著作特点社会外因印刷术发达;道学家讲学等文学内因所涉文体或审美形式所涉历史人物或著作特点社会外因“新时代”“新文化”“欧化的新艺术”“‘大众语’运动”“大众化”等文学内因所涉文体或审美形式所涉历史人物或著作特点五、作业12第二课时[教学目标]12[教学内容及过程]一、分析上节课的表1?要点参考:(1)文学的雅俗共赏由社会和其自身两方面原因决定。

(2)雅俗共赏的目的是为了获得广大的群众。

(3)雅俗共赏是以雅为主的,有宾主之分;“共赏”者却以俗人为主。

(4)要达到雅与俗“共赏”,贯彻“文艺是为大众”的原则,雅士需要理会迁就“俗”的趣味,而俗士也需要学习,享受,蜕变。

(5)《西厢记》和《水浒传》是雅俗共赏的典范作品。

第1课论雅俗共赏第1课论雅俗共赏本课话题——雅与俗的转化一、从课本中积累十九世纪二十世纪之交是个新时代,新时代给我们带来了新文化,产生了我们的知识阶级。

这知识阶级跟从前的读书人不大一样,包括了更多的从民间来的分子,他们渐渐跟统治者拆伙而走向民间。

于是乎有了白话正宗的新文学,词曲和小说戏剧都有了正经的地位。

社会的变革、文人身份的变化,读书人走向民间,促使了雅文化与俗文化间的转化,促使了人们的文学欣赏观念的转化。

二、从现实中积累2月初,由北京大学起草的北京市地方标准《北京市地名规划编制标准》在网上征求意见,打算用“采雅舍俗”的方式雅化一些胡同名称,比如粪场胡同改为奋章胡同,屎壳郎胡同改为时刻亮胡同等。

这份草案让大家不免为胡同的未来担心起来。

北京那些遍布旧城、星罗棋布的胡同,其名称既有历史变迁的痕迹,也反映着不同时代的社会风情,一个名字就是一段故事。

头发胡同、翠花胡同、灯草胡同……这些不怎么雅的胡同名字一点儿都不妨碍北京的胡同成为最被人念念不忘的去处。

相反,那些高大上的名称,因为离市井生活太远,反而显得不那么亲切了。

将胡同名“烧酒”改成“韶九”,雅是雅了,但浓厚的生活气息也被淹没了。

羊肠小道一般的胡同、烟火味十足的名字本来就不是文人雅士、风花雪月的产物,它是劳动人民随口叫出来,在漫长的岁月里渐渐被人接受的,正因为这样才显出它的丰富多彩。

尊重历史,传承文明,守护老地名,也是在守护城市的魂魄。

三、从历史中积累烟花巷陌,世人眼中轻浮、浪荡的大俗之地,却因刚烈正直的李香君血溅桃花扇,笼罩上了一层令人唏嘘、使人心生敬畏的,有别于腐朽当局的大雅之色。

俗景因名妓香君而充满雅情。

歌馆妓楼,艳俗的脂粉却消沉不了柳永的词的才华。

“今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月”“是处红衰翠减,苒苒物华休。

惟有长江水,无语东流”精丽雅致的词句,伴随伶人哀婉的歌声,化作对命运最无奈的喟叹,在历史的书页之中记下风雅的一笔,也将词从宫词中解放出来,成为反映民俗的典雅手段。

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

1

论雅俗共赏

认知·探索

课文探索

朱自清(1898~1948),江苏扬州人,原名朱自华,号秋实,字佩弦,著名散文家、诗人及

文学研究家。其主要著作有《背影》、《雪朝》、《欧游杂记》、《你我》、《伦敦杂记》、《诗言志

辩》、《新诗杂话》、《标准与尺度》、《论雅俗共赏》等。

《论雅俗共赏》是一本书的名字,也是一篇文章的名字;是朱自清先生生前编定的最后一

本杂文集,内容主要涉及文学评论、诗歌创作与欣赏、人物评论三个主要方面,书中各篇论

文都在朝着这个方向说话。《论雅俗共赏》放在第一篇,并且用作书名,用意也在此。各篇

论文的排列按性质的异同不按写作的先后;最后的写作是《论老实话》。朱自清先生曾说:

“《鲁迅先生的杂感》一篇,是给《燕京新闻》作的鲁迅先生逝世十一周年纪念论文,太简

单了,本来打算不收入本书的,一位朋友却说鲁迅先生好比大海,大海是不拒绝细流的,他

劝我留着;我就敝帚自珍的留着了。”本书是朱自清先生的重要作品之一,主要讨论了文学

欣赏标准与差异的问题,并提出了许多精辟令人深思的看法,对我们了解文学与人情世象、

开展思考与批评、认识诸多文学现象都有帮助,是一本开卷有益的好书。最早是由观察杂志

社于1948年上半年出版的,书中共收文章十四篇分别是:序1.论雅俗共赏2.论百读不厌

3.论逼真与如画4.论书生的酸气5.论朗诵诗6.美国的朗诵诗7.常识的诗8.诗与话9.歌

谣里的重叠10.中国文的三种类型11.禅家的语言12.论老实话13.鲁迅先生的杂感14.闻

一多先生怎样走着中国文学的道路,十四篇中有三分之一是谈诗歌的,主要是谈朗诵诗的。

朱自清先生早年创作新诗,晚年多写旧体诗,是宋诗一派。但他一直关注新诗的发展前景,

故晚年常写有关这方面的研究文章。对新诗创作他有个基本观点,即诗歌语言固然应当通俗

易懂,明白如话;但更主要的是新诗必须有节奏。因为中国传统诗歌与音乐有密切关系,而

“节奏”是从音乐来的;尽管新诗已脱离了音乐,却不能没有节奏。既称为诗,总要读来能

琅琅上口,因此节奏是不能缺少的。这本书中谈诗歌的文章大抵从不同角度来阐释并论证这

个观点。

《论雅俗共赏》一本书的力作自当推《论雅俗共赏》和《论逼真与如画》这两篇具有创见

的学术文章,今天我们就走近《论雅俗共赏》一文。

领悟导析

孟子有云:“口之于味也,有同嗜焉;耳之于声也,有同听焉;目之于色也,有同美焉。”

这句话说的是人之常情,也就是说人情不相远;就文章而论,人们在欣赏方面也有许多相通

之处。无论是雅文学还是俗文学在其发展过程中,就会逐渐的趋向普遍化,而走上雅俗共赏

的路子。当然并不是雅文学被普遍接受,或是俗文学被普遍接受,而是说雅文学或俗文学在

文学规律自身的作用下而逐步融合,雅文学可能会俗化,俗文学又可能逐渐雅化。自五四运

动之后的一段时期,中国文学的雅俗之间相互斗争、相互融合,而逐步走向了统一。朱自清

在其《论雅俗共赏》一文结束时指出:“十九世纪二十世纪之交是个新时代,新时代给我们

带来了新文化,产生了我们的知识阶级。这知识阶级跟从前的读书人不大一样,包括了更多

的从民间来的分子,他们渐渐的跟统治者拆伙而走向民间。于是乎有了白话正宗的新文学,

词曲和小说戏剧有了正统的地位;还有种种欧化的艺术。这种文学和艺术却并不能让小市民

来‘共赏’,不用说农工大众……抗战以来又有了‘通俗化’运动,这个运动并已经在开始

转向大众化。‘通俗化’还分别雅俗,还是‘雅俗共赏’的路,大众化却要进一步要达到那

没有雅俗之分,只有‘共赏’的局面。”朱自清的这段话精辟地论述了当时中国文坛发展的

一个基本态势,也是本文的主旨所在。

演练·评估

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

2

一、给下列加点的汉字注音。

垮( )台 蜕( )变 陈寅恪( ) 李翊( )

· · · ·

柳耆( )卿 两橛( ) 诲( )盗 寒碜( )

· · · ·

二、根据注音写出汉字。

qiān( )就 shēn( )士

chán( )宗 虚wàng( )

cēncT( )错落 yí( )和园

三、解释下列词语或句子。

1.出奇制胜:

2.蜂拥而上:

3.奇文共欣赏,疑义相与析:

4.分水岭:

5.不知子都之姣者,无目者也:

6.口之于味也,有同嗜焉;耳之于声也,有同听焉;目之于色也,有同美焉:

7.气盛言宜:

四、阅读下面这段文字。并回答问题。

陶渊明有“奇文共欣赏,疑义相与析”的诗句,那是一些“素心人”的乐事,“素心人”

当然是雅人,也就是士大夫。这两句诗后来凝结成“赏奇析疑”一个成语,“赏奇析疑”是

一种雅事,俗人的小市民和农家子弟是没有份儿的。然而又出现了“雅俗共赏”这一个成语,

“共赏”显然是“共欣赏”的简化,可是这是雅人和俗人或俗人跟雅人一同在欣赏,那欣赏

的大概不会还是“奇文”罢。这句成语不知道起于什么时代,从语气看来,似乎雅人多少得

理会到甚至迁就着俗人的样子,这大概是在宋朝或者更后罢。

1.“可是这是雅人和俗人或俗人跟雅人一同在欣赏,那欣赏的大概不会还是‘奇文’罢”

中,作者运用“大概”而不是“应该”,这是为什么?“那欣赏的大概不会还是‘奇文’罢”,

那欣赏的是什么“文”呢?

答:

2.在朱自清看来,“雅俗共赏”似乎就是新提出的尺度或标准,这个标准是什么?

答:

五、阅读下面这段文字.并回答问题。

单就玩意儿而论,“雅俗共赏”虽然是以雅化的标准为主,“共赏”者却以俗人为主。固然,

这在雅方得降低一些,在俗方也得提高一些,要“俗不伤雅”才成;雅方看来太俗,以至于

“俗不可耐”的,是不能“共赏”的。但是在什么条件之下才会让俗人所“赏”的,雅人也

能来“共赏”呢?我们想起了“有目共赏”这句话。孟子说过“不知子都之姣者,无目者也”,

“有目”是反过来说,“共赏”还是陶诗“共欣赏”的意思。子都的美貌,有眼睛的都容易

辨别,自然也就能“共赏”了。孟子接着说:“口之于味也,有同嗜焉;耳之于声也,有同

听焉;目之于色也,有同美焉。”这说的是人之常情,也就是所谓人情不相远。但是这不相

远似乎只限于一些具体的、常识的、现实的事物和趣味。譬如北平罢,故宫和颐和园,包括

建筑,风景和陈列的工艺品,似乎是“雅俗共赏”的,天桥在雅人的眼中似乎就有些太俗了。

说到文章,俗人所能“赏”的也只是常识的,现实的。后汉的王充出身是俗人,他多多少少

代表俗人说话,反对难懂而不切实用的辞赋,却赞美公文能手。公文这东西关系雅俗的现实

利益,始终是不曾完全雅化了的。再说后来的小说和戏剧,有的雅人说《西厢记》诲淫,《水

浒传》诲盗,这是“高论”。实际上这一部戏剧和这一部小说都是“雅俗共赏”的作品。《西

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

3

厢记》无视了传统的礼教,《水浒传》无视了传统的忠德,然而“男女”是“人之大欲”之

一,“官逼民反”,也是人之常情,梁山泊的英雄正是被压迫的人民所想望的。俗人固然同情

这些,一部分的雅人,跟俗人相距还不太远的,也未尝不高兴这两部书说出了他们想说而不

敢说的。这可以说是一种快感,一种趣味,可并不是低级趣味;这是有关系的,也未尝不是

有节制的。“诲淫”“诲盗”只是代表统治者的利益的说话。

十九世纪二十世纪之交是个新时代,新时代给我们带来了新文化,产生了我们的知识阶级。

这知识阶级跟从前的读书人不大一样,包括了更多的从民间来的分子,他们渐渐跟统治者拆

伙而走向民间。于是乎有了白话正宗的新文学,词曲和小说戏剧都有了正经的地位。还有种

种欧化的新艺术。这种文学和艺术却并不能让小市民来“共赏”,不用说农工大众。于是乎

有人指出这是新绅士也就是新雅人的欧化,不管一般人能够了解欣赏与否。他们提倡“大众

语”运动。但是时机还没有成熟,结果不显著。抗战以来又有“通俗化”运动,这个运动并

已经在开始转向大众化。“通俗化”还分别雅俗,还是“雅俗共赏”的路,大众化却更进一

步要达到那没有雅俗之分,只有“共赏”的局面。这大概也会是所谓由量变到质变罢。

1.朱自清先生认为,怎样才能达到“雅俗共赏”呢?

答:

2.朱自清先生认为,在议论“雅俗共赏”的心理基础——“共同美”时,朱自清提出了

他所理解的欣赏“条件”,这条件是什么?

答:

3.在朱自清先生看来,为什么说《西厢记》与《水浒传》正是“雅俗共赏”的作品?

答:

4.朱自清先生的这种观点,对今天的小说创作来说,能够给出一点不同的启发的,你能

说说吗?

答:

5.在讨论“雅俗共赏”时,朱自清提出了一个重要的观点——“通俗化”与“大众化”

的区别,“通俗化”与“大众化”的区别在什么地方?