儿童行来为的塑造与矫正

- 格式:docx

- 大小:21.02 KB

- 文档页数:15

儿童行为的塑造与矫正(一)儿童良好行为习惯的培养对其一生来说非常之重要已成为共识,不需多言。

各级教育行政部门现在越来越关注幼儿园行为习惯养成教育的开展,在《幼儿园教育指导纲要》、《国家中长期教育发展规划》、《关于加快发展学前教育的若干意见》等重要政策文件中都有明确要求。

株洲市教育局在2011年开始启动以研发“我有好习惯”幼儿园养成教育课程为抓手的提高幼儿园保教质量重点项目。

我园作为两个研发基地园之一正在认真开展课题研究工作。

要想科学高效的开展课题研究工作,必须加强学习对幼儿行为习惯养成方面的理论学习与实践研究,本次讲座就是围绕这个主题进行的理论学习之一。

作为幼儿教师,每天都和孩子们朝夕相处,老师都有切身体会,幼儿行为良好与否与班级常规直接相关。

经常会有老师说:“某某小朋友习惯好,要是小朋友都像他就轻松了。

某某小朋友怎么说都不听,油盐不进…”为什么有的孩子行为良好,有的孩子行为偏差,怎样塑造孩子良好行为,矫正孩子的偏差行为呢我以台南师范学院林正文教授撰写的《儿童行为的塑造与矫正》为蓝本,向大家介绍一些辅导儿童通俗行为改变技术的内容与方法。

今天我主要讲两个方面的内容。

一是儿童行为塑造的基本理论,二是儿童行为塑造与矫正的最基本方法——正增强、消弱、增强物。

一、儿童行为塑造的基本理论㈠个体行为1、个体——单一的有机体。

2、有机体——具有生命且自身能够有系统地维持其生理与心理功能者,通常指人与动物。

3、行为——包括内在的、外显的和潜意识的一切活动。

4、个体行为——被人观察到或是能用仪器测得到的个体活动。

(狭义)除直接能观察及测量的外显活动外,尚包括间接推知的内在心理历程—意识及潜意识历程。

(广义)㈡行为改变。

个体行为并非固定不变,而是因身心发展及客观情境影响,随时在变化。

主要来自三个方面的因素:1、成熟——即人类由遗传、生理成熟及老化而产生的行为改变。

(这一类行为的改变大多属于本能反应,如吃、性、参与活动等。

儿童行为的塑造与矫正的读后感这本书给我的第一个感觉就是“实用”。

以前看到孩子有些调皮捣蛋或者让人头疼的行为,我就像热锅上的蚂蚁,完全不知道该咋办。

比如说我家小侄子,一到吃饭的时候就跟打仗似的,一会儿跑这儿,一会儿跑那儿,怎么哄都不好好坐在桌子前吃饭。

看了这本书之后,我才恍然大悟,原来孩子的这种行为是可以被“塑造”和“矫正”的。

这就像是玩泥巴,你想让它变成啥形状,只要掌握了正确的方法,就能慢慢捏出来。

书里介绍的那些方法特别有趣,不是那种硬邦邦的大道理。

就像用奖励的方式来塑造孩子好的行为。

这让我想起了训练小狗,小狗做对了事,给它个小骨头,它就知道下次还这么做。

孩子其实也有点像小狗(这只是一种幽默的比喻啦),要是他乖乖地自己穿好了衣服,你给他一个小贴纸或者一颗小糖果作为奖励,他就会觉得自己这么做是很棒的,下次还会继续。

不过呢,这奖励也得讲究个度,不能让孩子觉得做什么事都是为了要奖励才行。

还有关于矫正不良行为的部分,感觉像是一场和孩子的小“博弈”。

比如说孩子爱发脾气,你不能他一发脾气你就投降,顺着他的意。

书里告诉我们要采取一些巧妙的方法,像是冷处理之类的。

就像孩子发脾气的时候,你就当作他是一阵小旋风,你就站在那儿,别被他卷进去,等他自己慢慢平静下来,再跟他讲道理。

这就好比是治水,堵不如疏,你得找到正确的引导方式。

而且这本书还让我认识到每个孩子都是独一无二的,不能一概而论地用一种方法去对待所有孩子。

就像世界上没有两片完全相同的树叶一样,每个孩子的性格、成长环境都不一样,所以在塑造和矫正他们行为的时候,得因材施教。

这让我想起我邻居家的两个小孩,姐姐比较文静,你要是稍微严肃一点跟她说话,她就会乖乖听话;可是弟弟呢,完全是个小调皮蛋,得用更有趣、更有创意的方法才能让他听话。

《儿童行为的塑造与矫正》书评与感悟本书由台南师范大学林正文教授主编,北京师范出版社出版的一本儿童行为塑造、良好行为养成的各种方法。

本文主要用理论加实例进行说明,还包括文章中各种方法的错误使用,影响这种方法的因素以及增强的要点。

本书给予我们研究幼儿心理,矫正幼儿行为有重要的意义。

本文讲的方法主要用心理学上的术语包括正增强、增强物、消弱、行为塑造,继续增强、区别增强、后向连锁反应、间歇增强、隔离、惩罚、制约增强、逃脱制约与躲避制约、刺激线索与刺激控制、渐隐、类比、及总结行为改变技术与伦理问题。

正增强是当儿童表现好的行为时老师家长给与孩子适当的鼓励,在鼓励表扬下,使幼儿的良好行为持续表现并且表现的更好。

第一用于家庭方面的饮食、做家事、生活起居、做作业、礼貌行为只要孩子表现良好的行为,给予孩子适当的行为是这种行为持续加强。

第二在学校学习态度、生活方面、课堂表现等好的行为的鼓励。

第三对不良行为的改善,不良行为应该是不常表现的现象可以用这种办法处理。

影响的因素:行为是特殊行为不是常见的行为,增强物的选择注意孩子喜欢的方面缺乏的,如果他不需要的就会缺乏积极性。

对其鼓励表扬的行为应该在孩子的内心是很关注的,如果孩子不是太关注,增强的效果将会降低。

在错误使用中用在孩子过分的表现不良的行为如粘人,任性如果顺从,将会增强孩子的这种行为。

增强物的选择,要看孩子所处的年龄以及孩子的兴趣,增强物有正增强物和负增强物,提供好的鼓励物质性奖励属于正增强物;提供言语上的批评,嘲笑攻击属于负增强物。

不同年龄阶段,不同性别的人的喜好也不相同。

消耗性增强物中小学男生喜欢冰激凌,饮料汽水而女生是水果、冰激凌、果汁等。

活动性增强物小学男生喜欢游泳打球看电影逛百货,女生为养小动物、郊游。

幼儿园男生最喜欢看电视,骑车女生逛百货,找朋友玩。

操作性男生玩玩具,贴纸,球,女生喜欢贴纸洋娃娃色笔。

拥有性的男生喜欢文具手表、奖状、车等女生喜欢故事书,衣服发夹。

为了使期望行为的频率提高,可以采用正强化和负强化。

但这两个原理都是要在个体掌握了良好行为的技能后才使用,通过人为控制强化物来增加行为。

那么对于某些个体尚未建立的未曾出现的良好行为,就要采用塑造这种方法。

一、塑造的涵义塑造对于所有的儿童来说都是很自然的事。

人类成长的最初阶段中的很多行为都是通过塑造来习得的。

最简单的例子就是婴儿学说话。

还没学会说话的小宝宝经常会发岀含糊不淸的声音,而其中的某些声音与他父母的话语中的某些单字的声音很相似,当这个相似的音发出后,父母会用拥抱、亲吻、微笑来使这个行为得到强化;而当婴儿发出更类似于这个单字或词的声音时,父母会停止对前一个声音强化,而对这个更类似的声音进行强化。

如此下去,直到婴儿能发出这个单字或词的声音。

这个过程就是婴儿从喃喃儿语逐渐接近真正的语言的过程。

随着婴儿发岀了与真实的单字或词更为接近的音时,他就会受到更多的关注和鼓励(即受到强化),而发的稍微逊色的音受到的关注就更少。

比如说,当父母给孩子指家里的门时, 就会告诉孩子“那是门”,并鼓励孩子说“门”,孩子最初可能只会说“m”这个音,然后在父母的逐步强化下最终说出“men”。

通过训练,孩子学会了在特左的环境下说特泄的词。

再如,当儿童学走路时,家长往往先对儿童走一步或两步的行为给予强化,当儿童能更稳地上上一两步时,家长就停止对这个距离的行为进行强化,而增加儿童独立行疋的距离,即当儿童能疋三四步路时,才给予正强化。

这样,儿童会独立走越来越长的距离,直到学会龙路。

此外,运动员在腿上绑上越来越重的沙袋进行训练、海洋公园里训练海豚作出各种动作来表演都是对塑造这一原理的应用。

由此可见,塑造是指在建立一个新行为时,可从起点开始对与该行为有关的一系列反应逐个进行正强化,并连续强化这些不断接近新行为的一系列反应,来建立最终的目标行为,因此,此法又称为“连续接近法”。

塑造和正强化都是运用正强化物使行为的出现频率提高的行为改变原理。

儿童行为的塑造与矫正的读后感以前我总觉得孩子那些调皮捣蛋或者让人捉摸不透的行为,就像是天上飘着的云,变幻莫测,毫无规律可循。

但是这本书就像是一阵清风,吹散了那些迷雾,让我看到了云背后其实有着可以理解的天气原理,也就是儿童行为背后的逻辑。

书里讲到的行为塑造部分特别有趣。

我就想啊,这不就像是打造一个超级英雄一样嘛。

只不过这个超级英雄不是拥有超能力去拯救世界,而是能够拥有良好的行为习惯,在日常生活这个“小世界”里过得健康又快乐。

就像教孩子自己穿衣吃饭,这个过程就像是一点点给超级英雄注入能量。

从最开始的完全不会,到能穿个袖子,再到最后整整齐齐地把衣服穿好,每一小步都是一次胜利。

而且书中告诉我们要用正强化的方法,就好比超级英雄每完成一个小任务,我们就给他一个小星星贴纸(这就相当于正强化物啦),这样他就会越来越有干劲儿,越来越熟练。

这让我想起我家小侄子学系鞋带的时候,我要是在他系对一个小环节的时候就夸他“哇,你这个系法好厉害,比大人系得还快呢!”他那小脸蛋就笑成了一朵花,学得更起劲儿了。

说到行为矫正这一块,我可真是觉得这是一个神奇的魔法。

孩子有时候就像小倔驴一样,有些坏习惯怎么说都改不了。

我以前总是干着急,就像热锅上的蚂蚁。

但是书里给了好多巧妙的办法。

比如说消退法,就像是对那些坏习惯来个“冷处理”。

孩子要是为了引起注意故意哭闹,咱们要是一直去哄他,那就像给他的哭闹行为加油打气,他以后就哭得更欢了。

但是如果咱们就当没看见,他发现这个办法不管用了,慢慢就不哭了。

这就好比一个人在舞台上表演,本来以为观众会鼓掌欢呼呢,结果下面一个人都不理他,他自己就觉得没趣儿了。

不过这个方法实施起来可真得有点“铁石心肠”,像我这种心软的人,还得好好修炼修炼才行。

这本书还让我认识到每个孩子都是独一无二的小宇宙。

他们的行为受到各种各样因素的影响,就像宇宙里的星球受到引力、磁场等多种力量的影响一样。

家庭环境、学校氛围、朋友关系,这些都是影响孩子行为的“神秘力量”。

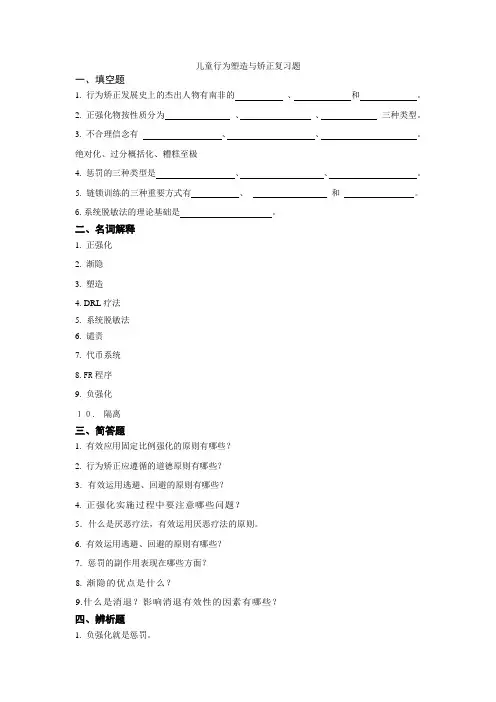

儿童行为塑造与矫正复习题一、填空题1. 行为矫正发展史上的杰出人物有南非的、和。

2. 正强化物按性质分为、、三种类型。

3. 不合理信念有、、。

绝对化、过分概括化、糟糕至极4. 惩罚的三种类型是、、。

5. 链锁训练的三种重要方式有、和。

6.系统脱敏法的理论基础是。

二、名词解释1. 正强化2. 渐隐3. 塑造4. DRL疗法5. 系统脱敏法6. 谴责7. 代币系统8. FR程序9. 负强化10.隔离三、简答题1. 有效应用固定比例强化的原则有哪些?2. 行为矫正应遵循的道德原则有哪些?3. 有效运用逃避、回避的原则有哪些?4. 正强化实施过程中要注意哪些问题?5.什么是厌恶疗法,有效运用厌恶疗法的原则。

6. 有效运用逃避、回避的原则有哪些?7. 惩罚的副作用表现在哪些方面?8. 渐隐的优点是什么?9.什么是消退?影响消退有效性的因素有哪些?四、辨析题1.负强化就是惩罚。

(1)此种说法不正确。

(2)负强化指的是当一个行为发生之后,结果导致了某种刺激的移去、减少或者延缓出现,那么今后该行为的出现率将会增加。

(3)惩罚是指当行为者在一定的情境或是刺激下产生某一行为后,结果立即导致了厌恶刺激的出现或者损失了已经获得的正强化物,那么在以后类似的情境或是刺激下,该行为的发生频率就会降低。

(4)具体来说,负强化导致了行为的增加而惩罚则致使行为减少。

(5)负强化实施时是厌恶刺激的移去而惩罚是厌恶刺激的呈现或者损失已经获得的正强化物。

2. 渐隐、塑造、链锁的效果是一致的,不用加以区别。

(1)错误。

相同点:(1)都是行为养成技术。

(2)都是连续的正强化的过程。

不同点:(1)行为特点:a 塑造、渐隐是简单的行为b 链锁是复杂的行为。

(2)刺激条件:a 渐隐的刺激条件是变化的 b 塑造的刺激条件不变 c 链锁的上个行为是下个行为的刺激条件。

(3)行为目标:a 渐隐的目标行为不变 b 塑造的是变化的 c 链锁的每一个分目标都是总目标的一部分。

儿童行为的塑造与矫正txt篇一:儿童行为的塑造与矫正儿童行为的塑造与矫正(一)儿童良好行为习惯的培养对其一生来说非常之重要已成为共识,不需多言。

各级教育行政部门现在越来越关注幼儿园行为习惯养成教育的开展,在《幼儿园教育指导纲要》、《国家中长期教育发展规划》、《关于加快发展学前教育的若干意见》等重要政策文件中都有明确要求。

株洲市教育局在2022年开始启动以研发“我有好习惯”幼儿园养成教育课程为抓手的提高幼儿园保教质量重点项目。

我园作为两个研发基地园之一正在认真开展课题研究工作。

要想科学高效的开展课题研究工作,必须加强学习对幼儿行为习惯养成方面的理论学习与实践研究,本次讲座就是围绕这个主题进行的理论学习之一。

作为幼儿教师,每天都和孩子们朝夕相处,老师都有切身体会,幼儿行为良好与否与班级常规直接相关。

经常会有老师说:“某某小朋友习惯好,要是小朋友都像他就轻松了。

某某小朋友怎么说都不听,油盐不进?”为什么有的孩子行为良好,有的孩子行为偏差,怎样塑造孩子良好行为,矫正孩子的偏差行为呢?我以台南师范学院林正文教授撰写的《儿童行为的塑造与矫正》为蓝本,向大家介绍一些辅导儿童通俗行为改变技术的内容与方法。

今天我主要讲两个方面的内容。

一是儿童行为塑造的基本理论,二是儿童行为塑造与矫正的最基本方法——正增强、消弱、增强物。

一、儿童行为塑造的基本理论㈠个体行为1、个体——单一的有机体。

2、有机体——具有生命且自身能够有系统地维持其生理与心理功能者,通常指人与动物。

3、行为——包括内在的、外显的和潜意识的一切活动。

4、个体行为——被人观察到或是能用仪器测得到的个体活动。

(狭义)除直接能观察及测量的外显活动外,尚包括间接推知的内在心理历程—意识及潜意识历程。

(广义)㈡行为改变。

个体行为并非固定不变,而是因身心发展及客观情境影响,随时在变化。

主要来自三个方面的因素:1、成熟——即人类由遗传、生理成熟及老化而产生的行为改变。

幼儿行为的塑造与矫正方尚媛读后感篇一幼儿行为的塑造与矫正方尚媛读后感哎呀,读了《幼儿行为的塑造与矫正》这本书,我心里真是五味杂陈啊!这书里讲的东西,让我觉得养个孩子可真不容易。

就说幼儿行为的塑造吧,也许我们都觉得孩子嘛,顺其自然长大就好,可真不是这么回事儿!像书中提到的一些方法,比如通过正面激励来引导孩子的行为,我就在想,这能管用吗?可能有时候管用,也许有时候孩子根本不吃这一套呢!比如说,我表妹小时候,大人想让她好好吃饭,就说“你乖乖吃完饭,给你一颗糖”。

刚开始还挺有效,可后来她居然为了糖拼命吃,都快吃撑了!这是不是说明这种激励方式也有问题呀?再说说矫正孩子的不良行为,这可真是个头疼的事儿!书里说要耐心,要理解孩子的内心。

我觉得吧,这话说起来容易做起来难。

就像我邻居家的小孩,老是爱打人,家长说了无数次,还是改不了。

我就在想,是不是方法不对呢?还是孩子天性就这样?反正读了这本书,我觉得幼儿行为的塑造和矫正真不是一件简单的事儿。

我觉得吧,每个孩子都是独一无二的,也许没有一种方法能适用于所有孩子。

这可怎么办?难道家长们就得摸着石头过河,自己慢慢摸索?篇二幼儿行为的塑造与矫正方尚媛读后感嘿,朋友们!今天我要跟你们聊聊我读《幼儿行为的塑造与矫正》的一些感受。

读这本书的时候,我一开始是抱着好奇的心态,心想:“幼儿行为能有多复杂?”结果一看,哎呀妈呀,还真不简单!比如说塑造幼儿的良好行为,书里讲了好多理论和方法。

我就琢磨着,这些方法真的能在现实生活中奏效吗?像培养孩子的自律能力,说要给他们制定规则和计划。

可我就怀疑啦,这么小的孩子能懂规则?能按照计划行事?也许有的孩子能,可万一碰到那种特别调皮捣蛋的,估计规则啥的都被抛到九霄云外去了!还有矫正不良行为这一块,说是要找到根源,可有时候根源哪那么好找啊!就像有的孩子爱撒谎,到底是因为害怕惩罚,还是想引起关注,或者是模仿别人?我觉得可能是多种因素交织在一起,要搞清楚真不是一件容易的事儿。

心理学中的行为塑造或矫正的方法行为塑造和矫正是心理学中常用的方法之一,通过对个体的行为进行引导和训练,以达到改变和塑造其行为的目的。

本文将从行为塑造和行为矫正两个方面进行阐述。

一、行为塑造行为塑造是指通过逐步引导和奖励来增强和巩固个体的特定行为。

在行为塑造过程中,首先需要确定所要塑造的目标行为,并明确目标行为的具体要求。

为了有效地进行行为塑造,可以采取以下步骤:1. 分解目标行为:将目标行为分解成若干个具体的步骤或阶段,便于逐步引导个体达到目标。

2. 确定奖励方式:制定奖励方案,明确个体完成每个步骤时所获得的奖励,以增强其对目标行为的兴趣和动力。

3. 逐步引导:从最简单的步骤开始,逐步引导个体完成每个步骤,确保其能够逐渐掌握和表现出目标行为。

4. 提供反馈:及时给予个体关于其行为的反馈,包括肯定和鼓励,以及对不正确行为的纠正和指导。

5. 奖励递减:随着个体逐渐掌握目标行为,逐渐减少奖励的频率和强度,使其逐渐形成自我激励的行为模式。

通过行为塑造,可以帮助个体养成积极的行为习惯,提高其学习、工作和生活的效果和质量。

二、行为矫正行为矫正是指通过引导和训练,纠正个体存在的不良或问题行为,以达到改变和调整其行为的目的。

行为矫正常常应用于儿童教育、心理治疗和社会心理服务等领域。

在行为矫正过程中,可以采取以下方法:1. 规定行为标准:明确要求个体应该具备的行为标准,以及不良行为的具体表现形式。

2. 提供替代行为:帮助个体发展和培养正向的替代行为,以取代不良行为。

3. 设定目标:与个体合作,设定可实现的目标,逐步引导其逐渐改善和调整自己的行为。

4. 提供支持:提供个体所需的支持和资源,包括情感支持、信息支持和实际支持,以帮助其顺利完成行为的矫正过程。

5. 提供反馈:及时给予个体关于其行为的反馈,包括正向的肯定和鼓励,以及对不良行为的纠正和指导。

通过行为矫正,可以帮助个体纠正不良行为,提高其社会适应能力和生活质量。

儿童行为的塑造与矫正的读后感篇一儿童行为的塑造与矫正的读后感哎呀,读了这本关于儿童行为的塑造与矫正的书,我这心里真是五味杂陈啊!你说,小孩子的行为咋就那么难搞呢?一会儿调皮捣蛋,一会儿又乖巧得像个小天使。

这本书里说,孩子的行为是可以塑造和矫正的,也许这是真的吧。

就拿我表妹来说,那简直就是个小魔王。

每次来我家,把东西扔得乱七八糟,还跟我抢玩具,我真是又气又无奈。

我就想啊,要是能按照书里的方法给她矫正矫正,那该多好?可我又觉得,这能行吗?也许她就是天性如此呢?书里讲了好多方法,比如奖励好行为,惩罚坏行为。

但我就在想,奖励多了会不会让孩子变得功利?惩罚重了会不会伤了孩子的小心灵?哎呀,真是让人纠结。

还有啊,说要给孩子树立榜样。

可咱大人也不是啥都做得对啊,万一孩子学了咱不好的咋办?这可咋整?不过呢,读完这本书,我觉得还是有收获的。

至少让我知道了,孩子的行为不是天生就这样,是可以通过教育和引导来改变的。

可能过程会很艰难,但为了孩子的未来,咱也得试试不是?篇二儿童行为的塑造与矫正的读后感嘿,朋友们!读完这本关于儿童行为的塑造与矫正的书,我真是感慨万千呐!你们知道吗?以前我总觉得小孩子嘛,调皮点很正常,长大了自然就好了。

可看了这本书,我才发现,我这想法简直太天真啦!就像我邻居家的小孩,天天撒谎,他爸妈都快愁死了。

我当时还觉得,小孩子嘛,撒点小谎没啥。

但书里说了,这可不行,小毛病不纠正,长大了可能就变成大问题啦!书里提到的那些方法,有的我觉得挺靠谱,有的我又觉得不太实际。

比如说,要给孩子足够的关注和爱,这当然没错啦。

可咱这一天忙得要死,哪有那么多时间时刻盯着孩子呀?我觉得这可能有点难做到。

还有啊,说要和孩子讲道理。

可有时候孩子根本就不听你那一套,你说气人不气人?我就在想,是不是方法不对呢?也许是我们讲得太枯燥,孩子根本没兴趣听。

不过,反过来想想,孩子的行为也不能全怪他们自己。

咱们这环境也有影响啊,社会上那么多不良的东西,孩子难免会受到影响。

儿童行为的塑造与矫正(一)儿童良好行为习惯的培养对其一生来说非常之重要已成为共识,不需多言。

各级教育行政部门现在越来越关注幼儿园行为习惯养成教育的开展,在《幼儿园教育指导纲要》、《国家中长期教育发展规划》《关于加快发展学前教育的若干意见》等重要政策文件中都有明确要求。

株洲市教育局在2011 年开始启动以研发“我有好习惯”幼儿园养成教育课程为抓手的提高幼儿园保教质量重点项目。

我园作为两个研发基地园之一正在认真开展课题研究工作。

要想科学高效的开展课题研究工作,必须加强学习对幼儿行为习惯养成方面的理论学习与实践研究,本次讲座就是围绕这个主题进行的理论学习之一。

作为幼儿教师,每天都和孩子们朝夕相处,老师都有切身体会,幼儿行为良好与否与班级常规直接相关。

经常会有老师说:“某某小朋友习惯好,要是小朋友都像他就轻松了。

某某小朋友怎么说都不听,油盐不进…”为什么有的孩子行为良好,有的孩子行为偏差,怎样塑造孩子良好行为,矫正孩子的偏差行为呢?我以台南师范学院林正文教授撰写的《儿童行为的塑造与矫正》为蓝本,向大家介绍一些辅导儿童通俗行为改变技术的内容与方法。

今天我主要讲两个方面的内容。

一是儿童行为塑造的基本理论,二是儿童行为塑造与矫正的最基本方法——正增强、消弱、增强物。

一、儿童行为塑造的基本理论㈠个体行为1、个体——单一的有机体。

2、有机体——具有生命且自身能够有系统地维持其生理与心理功能者,通常指人与动物。

3、行为——包括内在的、外显的和潜意识的一切活动。

4、个体行为——被人观察到或是能用仪器测得到的个体活动。

(狭义)除直接能观察及测量的外显活动外,尚包括间接推知的内在心理历程—意识及潜意识历程。

(广义)㈡行为改变。

个体行为并非固定不变,而是因身心发展及客观情境影响,随时在变化。

主要来自三个方面的因素:1、成熟——即人类由遗传、生理成熟及老化而产生的行为改变。

(这一类行为的改变大多属于本能反应,如吃、性、参与活动等。

2、有机体的暂时状态——指由疾病、疲倦、情绪紧张或药物所导致的行为变化。

3、学习——除上述两种以外所有行为变化都来自于学习。

学习是指经由练习而产生的较持久性行为改变的历程。

㈢行为塑造1、行为塑造有两种状态,一种是从没有改变为有。

一种是从不良改变为良好或从偏差改变为正常。

2、人类与生俱来和自然成熟的行为太少、太简单,不能适应复杂的环境,如不依赖后天学习产生行为改变,会适应不良而不能生存或被淘汰。

3、行为塑造的方法:正增强、消弱、行为塑造、继续增强、区别增强、后向连锁反应、间歇增强、隔离、惩罚、制约增强(代币制)、逃脱制约与躲避制约等。

㈣偏差行为1、偏差行为——儿童在行为上失去常态,足以困扰他人或自己而妨碍其生活适应者。

(显著特征是异常、有害,两者皆具备才叫偏差行为)2、偏差行为主要有不足性行为(沉默寡言、行为太少如自闭症),过多性行为(行为表现过多如多动症),不适宜行为(表现不符合时间、地点及身份的行为,如乱扔垃圾、大声喧哗等)。

3、偏差行为的出现说明个体出现了适应困难,个体无法自我摆脱困境,唯有诉诸病态(偏差)行为以满足需求、消除困难或解决危机。

偏差行为的出现是一种求救呼声,表明个体不能用积极的方法去解决问题,也不能用消极容忍面对问题。

此时,成人应适时介入,帮助并引导学生纠正偏差行为。

㈤行为改变技术1、行为改变技术——凡是应用学习理论于实际补救程序,复健、矫正、教师管理、谘商及辅导等技术均称之,包括不良行为的改善及良好行为的塑造。

2、行为改变技术的理论依据:古典制约、操作制约、认知理论、社会学习等4 种理论。

㈥反应性制约学习与操作性制约学习★反应性制约学习:两个刺激同时出现,产生了取代作用,引起行为改变,像这类刺激代替性的学习历程,在学习心理学上称为古典制约学习,或称反应性制约学习。

案例:《揖驴的故事》明朝有位徐文长,他的叔叔每次来到他家里,都会指责他行为放荡不羁,多次后,他心里非常不舒服。

于是他溜到屋后,对着叔叔骑来的驴子作一个揖,然后重重地鞭打它一顿,如此连续几次,驴子一见作揖,就惊跳起来。

待他叔叔临走,骑上驴子,徐文长很恭敬地对他叔叔深深一揖,那只笨驴以为又要挨打,忽然暴跳起来,把叔叔摔了下来,跌得鼻青眼肿,到死都还不知道被侄儿摆了一道。

1、反应性制约学习的理论基础:巴甫洛夫的学习实验;华生的恐惧制约实验;琼斯的反制约实验。

⑴巴甫洛夫的学习实验。

将一只饿狗系于架上,以少许牛肉呈现,狗即流出口涎,由此可知牛肉为有效刺激。

铃声本为无效刺激。

在呈现牛肉时,同时也按铃,如此连续几次后,虽然单独按铃,狗亦流出口涎。

反应性制约学习历程学习之前:食物T分泌唾液铃声T漠然反应学习过程:(连续配对呈现铃声与食物5~6 次)铃声+食物T分泌唾液学习后:铃声T分泌唾液⑵华生的恐惧制约实验。

一位11个月大的男孩子艾伯特,他原先不怕小动物,喜玩白鼠,多次在他玩鼠时,用铁锤敲击钢棒所发出的尖锐噪音,使他表现强烈的情绪反应,如哭叫、发抖等,这就是形成所谓恐惧性情绪的制约历程。

到了实验后期,艾伯特看到白鼠,甚至看到白兔、白狗、棉花,也都会表现惧怕情绪。

⑶琼斯的反制约实验。

一位34个月大的男孩子彼得,惧怕许多动物如白鼠、兔子等,在治疗过程中选兔子为刺激,让彼得每次看到兔子就能吃到他所喜欢的食物,经此反制约历程,终于使彼得逐渐喜欢白兔。

⑷生活小例子。

幼儿觉察到母亲面带怒容时,往往乖巧的多,这是因为母亲每当责罚时总是面带怒容,怒容形成责罚的信号。

★操作性制约学习:行为的出现在于后果的满意与否者称为操作制约学习。

案例:《临江之麋》。

在柳宗元所撰之《临江之麋》一文中,曾说到一个故事。

有一位临江人,打猎时获得一只小麋鹿,带回家畜养它。

一进家门。

所养一群家犬都翘着尾巴跑来望着小麋鹿垂涎欲滴,主人见状拿起鞭子怒打之。

从此每日抱着麋鹿来到群犬中,慢慢地,小麋鹿可以跟家犬游戏,久而久之,家犬都如主人的意思,跟小麋鹿和平相处。

(对于群犬垂涎欲滴的反应,主人可能采取很多办法,多数无效,只有一个效果——鞭打,作为垂涎欲滴带来的不满意效果,使群犬垂涎欲滴的反应逐渐消失,保留跟小麋鹿和平相处的反应。

)1、操作性制约学习的理论基础:斯金纳的白鼠实验。

斯金纳设计了一个自动控制的斯金纳箱,一端壁上有横杠,杠下有食物水盘各一,按动杠杆时,可在食盘中出现一片食物,或由水管落下水滴。

实验对象为白鼠,经过多次实验,每当白鼠按下杠杆,即可得到食物,久之,这种按杠杆的反应被按后获得食物而满足的后果所控制,白鼠学会了按杠杆取食物的行为。

操作性学习历程在箱中无意识活动T按杠杆;出现食物T有意识按杠杆重赏之下必有勇夫(险境T勇往赴前;重赏T勇夫)香饵之下必有死鱼(鱼儿水中游T上钩;吃香饵T必有死鱼)2、操作性学习的要素:①要学习的行为是有机体的生理条件所允许的,也就是说他具备此行为的潜能。

②他必须亲自表现这种行为,才能得到酬赏。

③由于这种行为经常得到酬赏,这种行为被学会并长久的保留下来。

④行为显现来自于个体的自愿。

二、儿童行为塑造与矫正的最基本方法——正增强、消弱、增强物小故事《一条腿》。

有位餐厅师傅,烤得一手好吃的北京烤鸭,但他出炉的鸭只有一条腿。

偏偏老板又是个闷葫芦,一忍就忍了3年。

有一天心情实在不好,又看到这位师傅考出的鸭子仍旧少了一条腿,终于火上心头,忍不住问道:“这只鸭子怎么只有一条腿?” “本来就只有一条腿嘛!”“是吗?”“你看,窗外池塘边的鸭子不都只有一条腿吗?”老板抬头一看,正在午睡的鸭子都是缩起一只腿的金鸡独立着。

于是老板重拍了两下手掌,鸭子受惊,立刻探头伸腿,嘎嘎嘎的跑掉了。

老板这下真格的发怒了,便说:“你看,不是两条腿吗?” “我的烤鸭也是一样,只要你拍手鼓励两下,鸭子就变成两条腿了” 。

每一个人都喜欢被戴高帽、说好话,特别是孩子,对于旁人给予肯定的评价和令人鼓舞的重视,都会心中暗喜,表现得更好。

作为父母,老师要善于肯定孩子、赏识孩子,下面我就介绍如何有效的肯定、鼓励孩子以帮助孩子形成良好行为的几种简单的方法㈠正增强。

利用激励(通常所说的奖赏)方法,使儿童良好行为继续出现,在心理学上有专有名词“增强”,因它属于积极性的所以叫正增强或积极增强。

1、使用增强原理强化良好行为的例子(P63 《规矩吃饭》、P73《画得好吗?》《准时上课》)2、误用增强原理强化良好行为的例子(P91 《突破安全区》、P94《忘带3、有效使用正增强的要点:①选择恰当的增强物。

②必须表现出我们所要求的期待行为才可获得增强。

③增强物须紧随着良好反应之后,间隔越大,效果越差。

④呈现增强物应顺便指出儿童所表现的良好反应。

⑤训练初期采用继续增强,行为稳固后采用间歇增强。

⑥不可与惩罚混淆不清,或在增强之后,提出批评或要求。

㈡增强物。

指足以改变行为或反应频率的刺激。

例如微笑、表扬、报酬、成功等等。

1、增强物的类别2、增强物的选择。

个体不同,嗜好相异,在选用增强物时应考虑对象的年龄、性别、兴趣及背景等等。

①观察法。

通过平日的观察,了解个体的兴趣与喜好,作为选择增强物的依据。

②调查法。

分为问卷调查表与增强物清单2种。

设计一份简单的问卷调查表,问个人或家长,了解儿童的嗜好。

以图文并茂的方式,分类列出各类物品、活动以及事件,供个人选择来了解儿童的嗜好。

③需避免的误区。

一是理所当然。

例如认为男孩就肯定喜欢玩具汽车,女孩就肯定喜欢芭比娃娃。

二是以此类推。

例如在观察中发现儿童个性沉静,以此推断他的喜好与兴趣,相信他必定喜欢听音乐、绘画或下棋等安静的活动。

三是第一印象。

第一次碰到儿童在图书馆看书,便判定该儿童喜欢阅读,书可作为增强物。

㈢消弱。

指个体任何一件行为,一连发生多次,都未能带来满意后果,无法获得所欲的增强物,其强度渐趋衰弱,最后等于零、不再发生,而自个人的行为领域消失。

(简言之,有意的忽视不当行为,对之不直接作反应称为消弱。

)1、消弱原理的实质。

消弱原理与增强相似,是一物之两面。

增强行为可加强行为反应,停止正增强则该行为强度会逐渐减弱、消失。

一般而言,不良行为轻微时,用消弱原理来处理,相当有效,但若是情况严重时,可能无效,需要用区别增强、隔离、惩罚等其他方法来矫正。

2、使用消弱原理消除不良行为的例子(P165 《不哭了》P174《不再说脏3、误用消弱原理消除不良行为的例子(P189《不再道晚安》P199 《流血》4、有效应用消弱原理的要点:①告诉孩子如何去做,不要问他是否愿意做。

②做法前后一贯。

③大家彼此一致。

④掌握变好时机。

⑤存有“开始阶段会变得更糟”的心理。

⑥必须持之以恒,不可摇摆不定。

⑦不可使用间歇消弱法,否则会使矫正及辅导更加困难。

最后讲个小故事《杯茶禅理》:南隐是日本明治时代的一位禅师,有一位学富五车的大学教授,对于什么是“禅”,百思不得其解,为此特地向他请教。