鱼类脂肪肝成因

- 格式:ppt

- 大小:862.50 KB

- 文档页数:20

鱼类肝脏病变的原因分析

1、鱼类摄食的蛋白质和碳水化合物过多。

饲料配方营养不当或人为乱投饲料(如用鲤鱼料喂团头鲂或草鱼,用鱼苗、苗种饲料喂成鱼等),导致鱼类摄食的营养中能量蛋白比过高,高蛋白饲料易诱发肝脏脂肪积累,破坏肝功能,干扰鱼类正常生理生化代谢。

碳水化合物含量过高,会引起鱼类糖代谢紊乱,造成内脏脂肪积累,妨碍正常的机能,其主要病变部位是肝脏,大量的肝糖积累和脂肪浸润,造成肝肿大,色泽变淡,外表无光泽,严重的脂肪肝还可引发肝病变,使肝脏失去正常机能。

2、维生素缺乏如胆碱、维生素E、生物素、肌醇、维生素B等都参与鱼体内的脂肪代谢,缺乏上述维生素均会造成鱼体内脂肪代谢障碍,导致脂肪在肝脏中积累,诱发肝病。

3、投喂饲料过度,每天多次不间断地投喂,引起鱼体生长过陕,出现肥胖和肝病。

4、滥用药物。

目前,一些养殖户在鱼病防治上仍然还是以化学药品为主,而这些化学药品的不正确使用会造成鱼类肝脏的损伤。

5、养殖密度过大,水体环境恶化。

当水体中的氨氮浓度过高时,鱼体内氨的代谢产物难以正常排出而蓄积于血液之中,引起鱼类代谢失衡引发肝胆疾病。

6、饲料氧化、酸败、发霉、变质。

脂肪是易被氧化的物质,脂肪氧化产生的醛、酮、酸对鱼类有毒,将直接对肝脏造成损害。

7、饲料中含有有毒物质。

如棉粕中的棉酚、菜粕中的硫葡萄糖甙、劣质鱼粉中的亚硝酸盐等有毒有害物质。

鱼类在代谢饵料的过程中造成肝脏负荷过大,进而造成肝脏损伤。

草鱼脂肝病的诊断及防治草鱼生长快、养殖成本低,是我国养殖的主要品种之一。

但是,草鱼的病害多,每年由于病害的原因给养殖户造成巨大损失,特别一种营养性疾病――脂肝病,发病草鱼外表无症状,给养殖户的防治增加了难度,根据多年的防治探索,将其防治方法总结如下,供养殖户参考。

1、草鱼脂肝病的诊断(1)发病原因此病属于营养性疾病,主要是由于营养过剩引起。

当草鱼摄食超过其营养需求的配合饲料后,其营养不能完全转化,肝脏的负荷过大,脂肪堆积,就会引起脂肝。

(2)病鱼症状发病鱼外表无明显症状,就是在投饲的过程中陆续出现死亡,解剖鱼体,草鱼的肝脏明显增大、增厚,肝脏颜色发生变化,肝为白色、粉红色、土黄色、黄褐色或红黄交叉呈花色,甚至为绿色。

胆囊变大,胆汁变黑,肠外部及内部脂肪堆积,将解剖的鱼放在水中,水表面将会浮起一层油脂。

(3)诊断如果草鱼发病死亡,首先检查其外表、鳃、鳍等处,如无症状,草鱼长势良好,然后解剖鱼体,检查肝、脾、胆囊、肠等,如与上述症状相同,即可诊断为草鱼脂肝病。

2、草鱼脂肝病的治疗及预防(1)预防方法草鱼的饲养过程中要注意饲料搭配,有些养殖户用鲤鱼饲料投喂草鱼,鲤鱼饲料蛋白质含量高,容易造成草鱼脂肝。

一般提倡用草鱼专用配合饲料,在7~9月份,草鱼生长高峰期,每天必须搭配青草,增加饲料中的粗纤维含量,减少蛋白质含量。

当草鱼得此病后,应停止投喂商品饲料,转投青草,同时每隔15天,投喂一些保肝降脂的药物,加强预防。

草鱼脂肝病应以预防为主,在饲养过程中注意饲料中蛋白质和粗纤维的含量,注意商品饲料和青草的搭配,防止此病的发生。

(2)治疗方法①用鱼肝宝,每100千克饲料加200~400克,每日投喂2次,连用5~7天;②减少配合饲料的投喂,增加青草的投喂量;③也可用中药进行治疗,枸杞子100~200克/100千克鱼,五倍子25~50克/100千克鱼,拌饲投喂,连用5~7天,对病鱼有一定疗效。

草鱼养殖常见病之脂肪肝病的成因及预防技术草鱼养殖是江苏淮安市淮阴区渔业科技入户主推品种之一,也是人们喜食的鱼类。

草鱼属于草食性鱼类,而在草鱼的养殖过程中,许多养殖户长期投喂非全价料,不投喂青饲料,这样就因营养不平衡而患脂肪肝病。

同样体重的鱼,生长正常的,肚子小身体长,而患脂肪肝病的草鱼肚子大身体短,不易销售,食后对人体健康也不利。

因此,在养殖过程中要积极加以预防。

一、脂肪肝病的成因主要是由于营养不平衡和缺乏抗脂肪肝物质引起的。

在饲料的投喂过程中,由于长期饲喂单一性饲料如菜粕、豆粕一类含蛋白质高的商品饲料,而这类饲料中的粗纤维特别是新鲜粗纤维又很少,引发该病。

即使长期吃颗粒饲料,如果营养配方不合理,也会影响正常生长。

有些饲料厂家为追求利益,配方极不合理,而养鱼户又无法知道,当地也没有检测鱼饲料的单位,以此类饲料喂鱼后易导致草鱼发生脂肪肝。

脂肪肝病的发生过程比较复杂。

先是脂肪积累,然后肝脂浸润,最后肝细胞出现萎缩,表现为肝脏贫血、肥大、脂肪含量高。

由于肝细胞被脂肪浸润,细胞质充满脂肪,细胞核被挤偏于一端,血清中甘油三脂、胆固醇、谷氨酸等的活性增高,这样鱼体骨骼的生长就受到抑制,体形长不开,发育不平衡,像个大胖矮子,身体短、肚子大。

二、脂肪肝病的预防预防草鱼脂肪肝病的办法是调整饲料结构,尤其是精饲料与青饲料之间的比例。

要求青料多于精料。

二者之比为3∶1,最低不少于1.5∶1。

也就是说,在饲养草鱼过程中,要始终掌握以投喂青饲料为主。

并且要根据鱼的规格大小,把青饲料加工成不同规格。

在投喂上,先投不切碎的青料,让大规格的草食性鱼类先抢到吃食。

后投切碎的青料,使小规格的鱼也能吃到。

这样,大小规格的鱼都能正常生长。

总之,草食性鱼类,只要不以商品饲料为主,注意控制脂肪积累,便可有效地预防脂肪肝病的发生。

鱼类脂肪肝发生的原因及防治作者:黄海水产研究所鲁康乐近年来水产养殖业迅猛发展,而集约化养殖,高密度养殖,生产周期缩短,过饱食投喂,水质恶化等原因,往往会导致鱼类脂肪代谢的障碍与紊乱。

脂肪肝是目前水产养殖业比较容易出现的问题,病鱼出现生长缓慢、抗应激能力较差、抗病能力降低等症状给生产带来很大危害。

因此,鱼类脂肪肝防治对鱼类健康养殖有着重要的意义。

1 鱼类脂肪肝的症状及诱发因素国内外对鱼类脂肪肝的认证基本相同,即病鱼肝脏呈肥大、颜色苍白,食欲不振及游动无力。

对其组织学特征进行分析时发现,肝细胞排列不规则,肝脏脂肪滴增大,肝窦狭窄等,最典型特征为肝组织空泡化,严重时会出现肝组织坏死。

脂肪肝除会对鱼类的生长造成不利影响外,还会对其健康造成不利的影响,使之抗病、抗应激能力下降,因肝脏是机体重要的解毒和免疫器官,如肝脏受损伤必然会影响其免疫功能,已有研究表明鱼类摄食高脂肪日粮不利于其非特异性免疫,并会使肝脏处于氧化应激状态,从而使鱼体对嗜水气单胞菌的抵抗能力下降。

目前国内外关于鱼类脂肪肝的发生一般归结为饲料的营养不均衡或者抗脂肪肝物质的缺乏。

2 鱼类脂肪肝产生的营养因素2.1 脂肪脂肪是鱼类的主要营养素,为鱼类提供必需脂肪酸和能量,鱼体内的脂肪主要来源是食物,因此日粮脂肪对鱼体脂肪沉积有着重要的影响。

特别是近年来,脂肪蛋白节约效应的原因,饲料脂肪水平被不断的升高,从而导致过多的脂肪沉积于肝脏。

在很多鱼类的研究中发现,鱼体肝脏脂肪含量与饲料中脂肪的含量存在正相关的关系。

除饲料脂肪水平会影响鱼类肝脏脂肪含量外,脂肪种类也会影响肝脂肪含量。

很多研究均已表明脂肪源的不同会影响肝脏脂肪的沉积与代谢,其主要的原因是必需脂肪酸含量的差异导致的。

n-3HUFA含量低的饲料可使肝脂肪含量增加,特别是肝脏脂肪中甘油三酯含量增加。

2.2 蛋白质有研究表明肝脂沉积随日粮蛋白质水平的升高而降低,然而团头鲂摄食高蛋白饲料时会出现脂肪肝症状;这表明过高或者过低的饲料蛋白水平均会导致肝脏脂肪过度沉积。

小心“肝”!淡水鱼类六种肝脏疾病的发生机理和防控技术和高等动物相同,鱼类肝脏是维持生理机能最核心的器官之一,不同种类的鱼其肝脏的功能却是极其相似。

概括起来,其功能主要包括:物质合成中心(蛋白质合成、脱氨、转氨、酯蛋白的合成等)、分泌和排泄功能(生成胆汁酸和分泌胆汁,促进肠道脂肪消化和吸收)、解毒作用(清除有害物质和残留药物)、免疫功能(吞噬越过肠屏障进入肝脏的微生物)储血和调节血液循环血量(其储血量占心血流量的25%)、具有胰腺功能(鱼类胰腺分布于肝脏中,分泌消化酶,如蛋白质消化酶、淀粉消化酶)。

因为肝脏功能多样、结构复杂,所以对鱼类肝脏疾病的诊断难度是非常高。

笔者根据多年一线工作经验,结合肝脏各种功能机理,对常见肝脏疾病的发病机理、预防和治疗思路进行分析和诠释,以便对日常工作有所帮助。

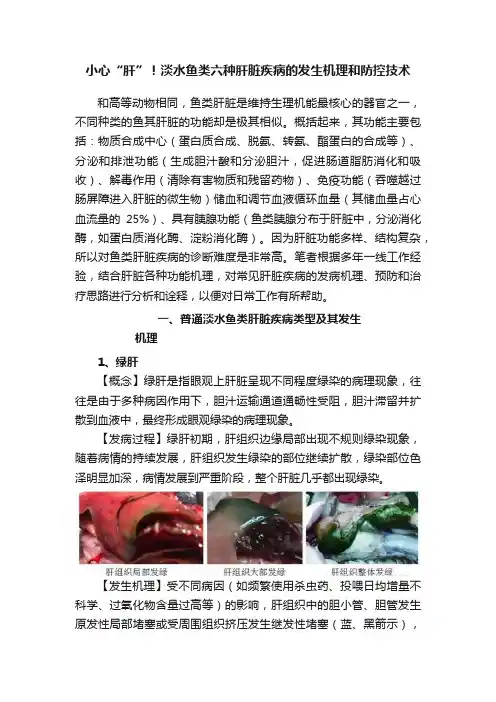

一、普通淡水鱼类肝脏疾病类型及其发生机理1、绿肝【概念】绿肝是指眼观上肝脏呈现不同程度绿染的病理现象,往往是由于多种病因作用下,胆汁运输通道通畅性受阻,胆汁滞留并扩散到血液中,最终形成眼观绿染的病理现象。

【发病过程】绿肝初期,肝组织边缘局部出现不规则绿染现象,随着病情的持续发展,肝组织发生绿染的部位继续扩散,绿染部位色泽明显加深,病情发展到严重阶段,整个肝脏几乎都出现绿染。

【发生机理】受不同病因(如频繁使用杀虫药、投喂日均增量不科学、过氧化物含量过高等)的影响,肝组织中的胆小管、胆管发生原发性局部堵塞或受周围组织挤压发生继发性堵塞(蓝、黑箭示),导致鱼体肝细胞胆汁的分泌与胆管对胆汁的运输之间生理性失调,当肝细胞分泌的胆汁不能及时运输并储藏于胆囊,胆汁将在各级胆管滞留,并逐渐向周围组织中的肝血窦、中央静脉等血管结构中渗透(绿箭示),最终在肝组织中形成绿染的眼观病变。

【流行规律】鱼类绿肝可发生养殖周期内的任何时间,频发于当年3-5月和9-10月。

草鱼、鳊鱼、青鱼等养殖品种均可发生。

【危害性】绿肝发生初期,常见于局部肝组织绿染,然而随着病情的扩散,滞留的胆汁在肝组织中持续扩散,胆汁的毒性将会引起肝细胞坏死,随之鱼体免疫力严重下降,对环境应激耐受力下降,对病原易感性上升,严重时可导致鱼体死亡。

一文读懂加州鲈脂肪肝、花肝、白肝、绿肝、黄肝,对症下药不要耽误治疗!在养殖加州鲈的过程中,养殖朋友都会注意保肝,但是有很多时候保肝的方向错了,是怎么回事?01这里先跟大家聊聊一个误区首先肝脏出现问题,并不是一定有细菌感染了,有很多朋友看到肝脏不好,就用抗菌药、消炎药,结果大大耽误治疗进度,同时还导致了肝脏负担更加严重!02肝脏病变都有哪几种?1、脂肪肝也就是花肝,这个是在加州鲈养殖过程中比较常见的,因为加州鲈本身就因其糖类代谢障碍很容易发生脂肪肝,同时投喂饲料都是高蛋白、高油脂的,长期高投喂,营养消化吸收不掉,就蓄积在脂肪。

此种肝脏问题,会大大影响肝脏正常功能,鱼也会出现慢料等问题,也会容易引起其他继发疾病,但花肝的根因是脂肪代谢问题,并不是细菌感染。

在日常养殖过程中一定要做好保健,保证肝脏的红润。

2、绿肝绿肝主要是胆管受阻或者胆囊破裂导致,这种情况相对较少,很多都是由于营养代谢出现血脂过高等造成,也会有细菌感染造成的情况。

3、白肝白肝主要就是长期用药导致的,这就是起初跟大家说的问题,很多养殖朋友遇到病就直接用药,忽视了“健康病”,是药三分毒,长期用药毒素蓄积就会出现白肝问题,出现此问题要注意保肝促排毒。

4、黄肝细菌感染、脂肪肝都会出现肝脏发黄,如果用手摸着感觉油那么大概率还是脂肪肝的问题,如果不是就是细菌感染了,这种在高温期比较高发一些。

在养殖过程中还是要定期消毒,注意降低病原密度。

5、肝胆综合征肝胆综合征引发的原因有很多,最大的诱因就是脂肪肝,因此在加州鲈养殖过程中一定要注意好脂肪肝的防控,毕竟肝脏好了,鱼无论从吃食、卖相、健康、养殖顺利的角度都是会更好的,日常保健一定不要忽视!建议大家用胆汁酸,作为胆汁中的有效活性成分,可以多方面提升、解决肝脏出现的问题,同时没有副作用,用的也放心。

月鳢脂肪性肝病及防治技术概述月鳢(学名:Megalobrama amblycephala)是一种常见的淡水鱼类,广泛分布于我国的各大水系中。

随着人们对鱼类营养价值的认识不断提高,月鳢逐渐成为市场上备受追捧的一种鱼类。

然而,在养殖过程中,由于种种因素影响,月鳢越来越容易出现脂肪性肝病,给养殖产业造成了很大的负担。

本文将就月鳢脂肪性肝病及其防治技术进行详细介绍。

月鳢脂肪性肝病的病因月鳢脂肪性肝病是指在养殖过程中,由于营养过剩、环境污染等多种因素影响,导致月鳢肝脏内出现大量脂肪积累,引起肝细胞损伤和功能障碍,进而出现临床症状的一种肝病。

这种疾病的主要病因有以下几个方面:营养过剩在月鳢的养殖过程中,由于饲料的种类、数量和投喂方式等方面的不当操作,会导致月鳢机体内营养物质的过度摄入,特别是大量的淀粉和脂肪的摄入,进而使得月鳢肝脏内脂肪合成和代谢失衡,形成脂肪在肝脏内的过度堆积,引起脂肪性肝病的发生。

环境污染在养殖过程中,水质的污染是月鳢发生脂肪性肝病的主要环境因素之一。

清洁的水源是月鳢良好生长的基础,在水源中过多的氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐等有毒物质也会对月鳢的肝脏产生严重的损害,导致脂肪性肝病的发生。

疾病感染月鳢在养殖过程中,还会受到多种细菌、病毒、寄生虫等疾病的感染,这些病原体会不断地繁殖,占用月鳢的营养,引起免疫系统的大量消耗,从而导致月鳢体内代谢的功能紊乱和脂肪的过度堆积。

月鳢脂肪性肝病的防治技术为了避免月鳢脂肪性肝病的发生,提高月鳢的生长质量和商品价值,需要采取一系列防治技术,下面就对月鳢脂肪性肝病的防治技术进行详细的介绍。

合理饲喂合理的饲喂是月鳢脂肪性肝病防治的重要手段之一。

一方面,需要根据月鳢不同生长阶段的需要,合理投喂不同种类和质量的饵料,另一方面,要严格控制饵料的投喂量,防止营养过剩,从而降低脂肪的过度堆积和肝脏的负担。

同时,要合理安排投喂时间和质量,减少无效饵料的浪费,提高饲料利用率。

水质管理良好的水质环境是月鳢生长的重要保障。

通过饲料途径教你防治鱼体脂肪肝的发生脂肪肝是多种病因、多种饲料因素、多种环境因素引起肝脏脂质代谢紊乱,肝脏脂肪动态平衡失调,以致肝实质细胞内脂质蓄积过多、肝细胞脂肪变性的一种病理综合征。

脂肪肝的量化指标是肝内脂肪含量超过湿重的5%或1/3以上的肝细胞有脂肪变性。

脂肪肝发生的直接原因主要表现为:①游离脂肪酸运输至肝脏增多,这些脂肪酸可来自食物(饲料)或其他脂肪组织动员增加,过高的游离脂肪酸有毒性作用;②肝细胞线粒体功能障碍,游离脂肪酸在肝细胞线粒体内氧化磷酸化及β氧化的量减少,从而转化为三酰甘油酯的量增多;③肝细胞合成三酰甘油酯的能力增强或从糖类转化为三酰甘油酯增多;④极低密度脂蛋白合成或分泌减少、三酰甘油酯转运出肝障碍,引起肝细胞三酰甘油酯的合成与分泌之间失去平衡,其结果是导致肝脏存储的脂肪数量显著增加、肝细胞发生脂肪变性。

怎么办?按照现代营养与饲料学的理念,通过饲料途径防治养殖鱼体脂肪性肝病的发生与发展是最为有效的技术方案。

其基本对策和思路是:①合理地、科学地定位饲料产品质量(包括饲料价格);②优选优质、低毒副作用的饲料原料以保障饲料原料的安全质量和卫生质量;③以饲料原料质量保障饲料的营养、卫生与安全质量,并依据养殖鱼类的营养需要和平衡营养学原理科学编制饲料配方,保障饲料营养平衡,同时合理地、针对性地使用饲料添加剂;④采用合理的饲料加工技术,做好饲料生产的过程管理,有效控制饲料在加工过程中的质量变异,以有效保障饲料加工质量;⑤依据养殖密度、水温变化与季节变化、水域环境条件,制定合理的饲料投喂技术方案,保障鱼体对饲料的有效摄食与合理的摄食量。

注意啦在上述技术对策中,饲料产品的合理定位、饲料原料的安全质量和科学的饲料配方技术是主动性的技术方案,而合理地、有针对性地选择饲料添加剂以减少饲料中有害物质的影响属于被动性的技术方案。

对于饲料添加剂的选择,主要还是依据饲料配方编制情况和饲料原料的安全质量情况而定,如果饲料产品定位较为合理,选择的饲料原料质量较好,例如使用了较高比例的鱼粉、使用豆油或猪油等优质的油脂原料,米糠、鱼粉等原料的新鲜度很好,那么饲料的安全质量就较好。

鱼类脂肪肝的研究近年来我国集约化水产养殖业发展迅猛,与此同时也暴露出一个严峻的问题:对水产动物营养、生理、病理和生态等方面的基础理论和应用技术研究明显滞后于产业发展。

由于缺乏充分的科技支撑,以致生产中经常出现强化投饲、滥施药物、饲料营养组成不平衡以及添加变质(如酸败油脂和霉变原料)饲料等诸多问题,造成水产动物病害频繁发生,其中以损伤肝脏和诱发肝脏病变为特征的疾病危害甚大。

而肝脏是鱼体内最主要的代谢器官,其损伤或病变往往导致水产动物机体代谢机能紊乱和抗病力降低,极易造成继发传染性疾病的暴发和综合症的肆虐,严重威胁着集约化水产养殖业的持续健康发展。

鱼类肝脏病变中最常见和最主要的表现形式是脂肪肝,且以营养型脂肪肝为甚,已经引起水产科技工作者和养殖者的广泛关注。

有鉴于此,本文综述了国内外有关鱼类脂肪肝研究的成果,以期为鱼类脂肪肝病的深入研究提供参考。

1 鱼类脂肪肝的症状及病理变化1.1 症状病情较轻时,鱼体一般没有明显的症状,鱼体色、体形等无明显改变,仅食欲不振,游动无力,有时焦燥不安,甚至窜出水面,生长缓慢,饵料利用率和抗病力降低,死亡率不高;病情严重时,鱼体色发黑,色泽晦暗,鱼体有浮肿感,鳞片松动易脱落,游动不规则,失去平衡,或静止于水中,食欲下降,反应呆滞,呼吸困难,甚至昏迷翻转,不久便死亡。

解剖发现肝脏颜色发生变化,呈花斑状、土黄色、黄褐色等,胆囊变大且胆汁变黑。

此外,鱼体抗应激能力很差,当捕捞或运输时,常会引起鱼体全身充血或出血,出水后很快发生死亡,或在运输途中死亡。

1.2 病理变化病理解剖见患病鱼肝脏肥大,颜色苍白,肝脏表面有脂肪组织块积累,或肠管表面脂肪覆盖明显。

肝组织脂肪变性明显,组织空泡化,细胞核偏位,细胞体积增大,肝组织淤血,炎性细胞浸润,肝糖原减少,主要肝功能酶指标不正常,肝功能不全,甚至出现肝组织萎缩坏死。

Mosconi Bac报道,在光学显微水平上,病鱼肝细胞排列不规则,肝细胞索不明显,细胞核从肝细胞中央移向边缘,肝内积累了大量的脂肪颗粒等。

鱼类脂肪肝的成因及防治对策

肖培弘

【期刊名称】《河北渔业》

【年(卷),期】2005(000)002

【摘要】近年来,水产养殖集约化工艺逐步深化,随之产生的由环境条件等因素引起的非寄生性鱼病的病情日趋严重,尤其是由于饵料营养失衡,强化投饵、饵料中含有有毒物质、乱用药和滥用药,造成鱼类肝、肾、脾损害及其综合症肆虐,并继发传染性疾病,临床症状复杂、诊治困难。

这类疾病中,最主要的是肝损害和肝病及肝性综合症,它已经成为鲤鱼、鲫鱼等养殖对象的严重疾病。

在集约化养殖中一旦发生肝损害以及肝性综合症等病,

【总页数】2页(P44-45)

【作者】肖培弘

【作者单位】天津市津南区畜牧水产局,天津,津南,300350

【正文语种】中文

【中图分类】S9

【相关文献】

1.鱼类脂肪肝的成因及防治对策 [J], 肖培弘

2.鱼类脂肪肝的成因及防治对策 [J], 张水波

3.浅谈鱼类脂肪肝的成因及防治对策 [J], 张水波

4.鱼类脂肪肝的形成原因及抗脂肪肝因子 [J], 林建斌

5.鱼类脂肪肝的成因及防治 [J], 肖培弘

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。