编组站布置图分析

- 格式:ppt

- 大小:11.16 MB

- 文档页数:88

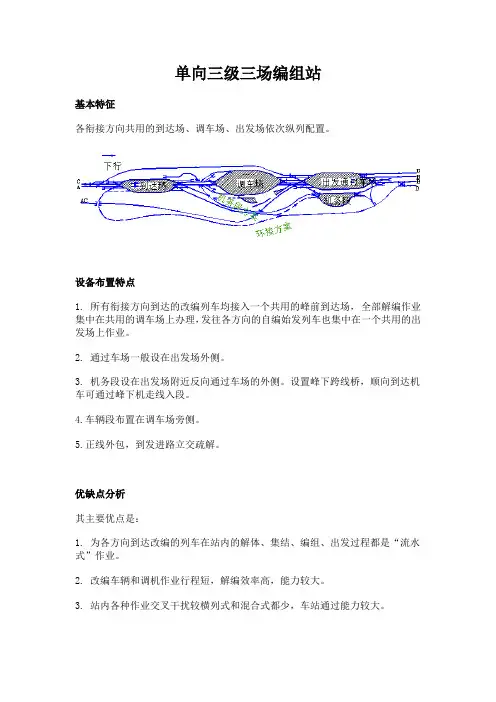

单向三级三场编组站基本特征各衔接方向共用的到达场、调车场、出发场依次纵列配置。

设备布置特点1. 所有衔接方向到达的改编列车均接入一个共用的峰前到达场,全部解编作业集中在共用的调车场上办理,发往各方向的自编始发列车也集中在一个共用的出发场上作业。

2. 通过车场一般设在出发场外侧。

3. 机务段设在出发场附近反向通过车场的外侧。

设置峰下跨线桥,顺向到达机车可通过峰下机走线入段。

4.车辆段布置在调车场旁侧。

5.正线外包,到发进路立交疏解。

优缺点分析其主要优点是:1. 为各方向到达改编的列车在站内的解体、集结、编组、出发过程都是“流水式”作业。

2. 改编车辆和调机作业行程短,解编效率高,能力较大。

3. 站内各种作业交叉干扰较横列式和混合式都少,车站通过能力较大。

4. 同类车场集中布置且仅设一套调车设备,站内线路运用机动灵活,线路数量、用地面积和车站定员均较双向布置图有较大节省,有利于实现编组站现代化。

其主要缺点是:1. 反向改编列车走行里程较长。

2. 车站站坪长度较长,约6~8km。

3. 站内采用跨线桥立体疏解布置,不利于向双向编组站布置图发展。

反向改编列车接发车进路的设计1.引入方式采用反接、反发或环接、环发,可根据反向改编列车到发对驼峰和尾部牵出线能力的影响程度以及工程运营方面的因素,综合比选确定。

2.反接、反发布置方式时,列车走行径路和铺轨里程较短。

但对车列的推峰和转场作业可能会因进路交叉产生延误,影响机车车辆的周转和解编能力。

3.环接、环发布置方式疏解上述交叉延误,解编能力提高。

环接时在到达场出口咽喉处仍存在交叉,修建环线增加正线铺轨里程、工程投资,列车走行公里,占地面积较多,环线内的土地也不好利用。

一般情况下,反向改编列车接发车进路按反接、反发设计。

当反驼峰方向衔接方向及到发列车数较多时,若到达场出口咽喉设计复杂,反接进路对推峰干扰严重,驼峰能力紧张时,反向改编列车可采用环接方式,保留反发进路。

PAGE119.2编组站布置图分析根据编组站所处的路网位置、衔接干支线的数目、运量及车流性质、车站作业特点、城市规划要求及工程条件等不同因素,在满足上述配置要求的前提下,根据编组站各项设备相互位置的不同,可构成不同的配置图形。

编组站的车场、调车设备和其它各项设备的相互配置,在满足需要的通过能力和改编能力、节省工程投资和运营支出的前提下,应符合下列要求:(1)车站各组成部分工作上的协调性;(2)车站作业的流水性和设备使用的灵活性;(3)减少进路交叉和作业干扰;(4)缩短机车车辆的走行距离和在站停留时间;(5)便于采用现代化技术装备。

编组站图形可分为单向和双向两类。

凡上、下行改编车流共用一套调车设备完成解编作业的编组站图形,称为单向布置图。

凡设有两套调车设备分别承担上、下行改编车流解编作业的编组站图形,称为双向布置图。

按车场相互排列位置的不同,编组站图形又可分为横列式、混合式和纵列式三种。

上、下行到发场与调车场并列配置的称为横列式布置图。

所有主要车场顺序排列的称为纵列式布置图。

部分主要车场纵列、另一部分车场横列的称为混合式布置图。

习惯上,把编组站图形称为“几级几场”布置图。

所谓“级”是指在车站中轴线上纵向排列的车场数。

所谓“场”是指全站主要车场的总数。

一、单向横列式编组站布置图1.设备布置特点单向一级三级横列式编组站布置图(图8-1)的基本特征是上、下行到发场并列在共用调车场的两侧。

一般是由横列式区段站改进而来的图形,其布置特点如下:图8-1单向一级三场横列式编组站布置图(1)两到发场分设在调车场两侧,三场横列,避免了列车到发与车列牵出或转线造成的交叉。

(2)正线外包,消除了横列式区段站图形的客、货交叉。

(3)上、下行通过车场设在到发场外侧,无改编中转列车接发与改编列车转线互不干扰,且与尾部牵出线连通,便于进行成组甩挂和坐编作业。

为了增加线路使用的机动灵活性,减少定员,节省开支,常将通过车场和到发场合并在一起,使用时,一般尽量将无改编中转列车接在靠近正线的车场外侧,以保持上述优点。

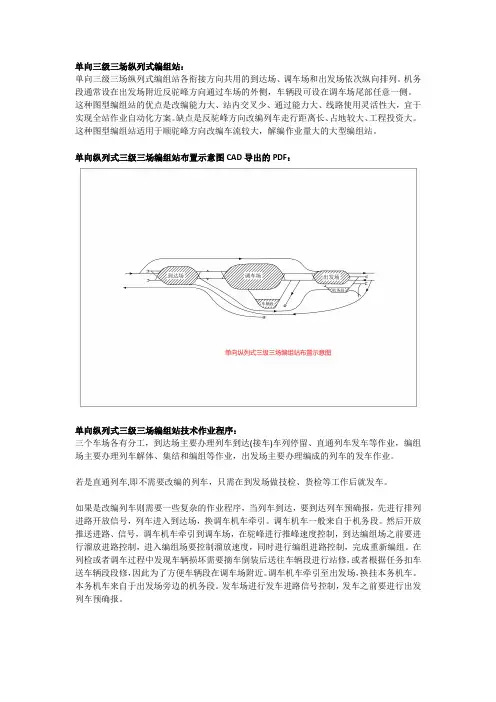

单向三级三场纵列式编组站:

单向三级三场纵列式编组站各衔接方向共用的到达场、调车场和出发场依次纵向排列。

机务段通常设在出发场附近反驼峰方向通过车场的外侧,车辆段可设在调车场尾部任意一侧。

这种图型编组站的优点是改编能力大、站内交叉少、通过能力大、线路使用灵活性大,宜于实现全站作业自动化方案。

缺点是反驼峰方向改编列车走行距离长、占地较大、工程投资大。

这种图型编组站适用于顺驼峰方向改编车流较大,解编作业量大的大型编组站。

单向纵列式三级三场编组站布置示意图CAD导出的PDF:

单向纵列式三级三场编组站技术作业程序:

三个车场各有分工,到达场主要办理列车到达(接车)车列停留、直通列车发车等作业,编组场主要办理列车解体、集结和编组等作业,出发场主要办理编成的列车的发车作业。

若是直通列车,即不需要改编的列车,只需在到发场做技检、货检等工作后就发车。

如果是改编列车则需要一些复杂的作业程序,当列车到达,要到达列车预确报,先进行排列进路开放信号,列车进入到达场,换调车机车牵引。

调车机车一般来自于机务段。

然后开放推送进路、信号,调车机车牵引到调车场,在驼峰进行推峰速度控制,到达编组场之前要进行溜放进路控制,进入编组场要控制溜放速度,同时进行编组进路控制,完成重新编组。

在列检或者调车过程中发现车辆损坏需要摘车倒装后送往车辆段进行站修,或者根据任务扣车送车辆段段修,因此为了方便车辆段在调车场附近。

调车机车牵引至出发场,换挂本务机车。

本务机车来自于出发场旁边的机务段。

发车场进行发车进路信号控制,发车之前要进行出发列车预确报。

简述单向三级市场编组站布置图的优点所谓横列式,以站房为参照物,股道之间横向并列布置。

所谓纵列式,以站房为参照物,股道之间向顺线路布置。

所谓半纵列式,以站房为参照物,股道之间纵向顺线路布置,但横向有交叉。

首先是为各方向到达的改编车流创造了良好的作业条件,改编列车的到达、解体、编组和出发作业都是顺序进行的,形成“流水式”作业;并且改编车辆和调车机车作业行程短,因此改编能力较大,解编作业效率较高;另外,全站只有一套调车系统,使车站作业自动化方案大为简化,有利于实现编组站现代化。

其主要缺点是增加了反向改编车流的走行公里,站坪较长(约为6—8km)。

优点:

(1)到发线分设在调车场的两侧,三场横列,避免了列车到发与车列牵出或转线作业进路间的交叉。

(2)正线外包,消除了横列式区段站的客、货到发进路交叉。

(3)上、下行通过车场高在到发场外侧,无改编中转列车接发与改编列车转线互不干扰,且尾部牵出线连通,节省开支。

(4)机务段设在接发列车较多方向的到发场出口咽喉处,发便于该方向列车本务机车及时出入段。

另一方向列车的本务机车需经走线由机务段另一端出入段。

(5)车辆段设在调车场尾部正线外侧,便于利用尾部调机取送检修车。

(6)调车场头尾各设两条牵出线,驼峰的位置应根据主要改编车流

方向、地形、风向以及进一步发展条件确定。

(7)两到发场之间通过四条场间联络线连接。

缺点:

(1)解体牵出困难。

(2)改编车流折返走行距离长。

(3)改编能力不能充分发挥。

(4)改编能力较低。