关于储层渗透率的几个概念

- 格式:docx

- 大小:25.29 KB

- 文档页数:2

1.渗透率变异系数

单层内渗透率的标准差与渗透率平均值的比值。

用来表征油气储层的渗透率好坏的标量,较为经典的非均质性表征值。

2.渗透率级差

渗透率级差(K mn)是最大渗透率(K max)与最小渗透率(K min)的比值,表明渗透率的分布范围及差异程度:Kmn=Kmax/Kmin渗透率级差(K mn)大于l。

级差越大,表示储层孔隙空间的非均质性越强;越接近l,储层孔隙空间的均质性越好。

3.渗透率非均质系数

渗透率非均质系数(K k)是指单层平均渗透率(k)与单层最高渗透率(K max)的比值。

k k=k/K max

4.净毛比

一般而言,净毛比就是取净砂岩(有效厚度)与毛砂岩(砂岩厚度)的比值。

大庆油田长期以来都是采用有效厚度/砂岩厚度作为净毛比,近年来的油田开发实践证实:表外厚度(一类砂岩和二类砂岩)不仅具有可观的储量,而且能够形成产能,因此,净毛比的计算方法就必须进行变革,如果沿用传统的做法就必然丢失表外厚度这部分储量,油藏数值模拟结果也必然存在问题。

目前,有关净毛比求取方法有两种途径可选择使用:1、根据表外储层岩石物理属性和流体渗流特点,采用一定的系数(如1/3或1/4)折算成有效厚度,再用有效厚度/砂岩总厚度;2、采用砂地比(即砂岩总厚度/地层厚度)做为净毛比。

前者一般计算

的储量偏小一些,储量计算结果相对保守,而且人为的影响较大;后者一般计算的储量偏大一些,需要依据泥质百分含量模型和给出一定的孔隙度下限值辅助计算,以扣除泥质含量和无效孔隙的影响,这种方法比较客观,国外一般都采用这种计算方法。

基于核磁共振测井的储层渗透率计算方法综述摘要:储层渗透率是储层评价的重要参数之一,在油气勘探中发挥着重要的作用,是不可或缺的储层物性参数。

页岩储层由于储集空间多样复杂,使得页岩储层评价和渗透率定量计算变得困难。

而核磁共振测井突破传统测井技术,可以不受岩性影响,直接测量获得地层中的流体体积,能够较为便捷地获取储层渗透率,目前广泛应用于逐步特殊化、复杂化的储层中,成为了众多学者关注研究的焦点。

本文阐述了页岩孔隙结构现状,梳理基于核磁共振计算储层渗透率的研究进展情况,归纳总结核磁共振测井计算渗透率的模型,以期为页岩油储层渗透率评价提供思路。

关键词:核磁共振测井;储层渗透率;孔隙结构引言近年来,我国油气安全形势日益严峻,对外依存度持续攀升,油气勘探开发领域面临着重大挑战。

为此,国家多次作出大力提升油气勘探开发力度、保障国家能源安全的重要指示。

这一重要指示不仅改变了当前我国各大油企的既定目标与整体方向,也将对以后数年的发展战略产生深刻的影响。

中国页岩油气资源丰富,将是未来油气勘探突破和增储上产的重点。

近年来我国页岩油气勘探开发取得了许多突破,尤其在地质认识上取得一些重要的进展。

然而,由于页岩储层地质条件复杂,页岩油气储层甜点评价技术依然存在不足。

作为储层静态特征评价参数,孔隙度、渗透率和饱和度的准确求取,有助于寻找产油气优势层位,推动页岩油气效益开发。

测井技术是实现储层孔、渗、饱三参数精细计算的主要手段,能够根据储层岩石物理响应机理实现井内连续深度的储层参数计算。

作为唯一可以直接探测储层流体信号的测井技术,核磁共振测井已经广泛应用到多种类型的储集层,而且在储层参数计算中取得了较好的成果。

1核磁测井原理核磁共振是指原子核对磁场的响应。

核磁共振信号大小取决于核的数量、核角动量、磁矩及所在的环境。

地层所含有的所有元素中,氢核的旋磁比最大,具有很高的丰度,因此检测氢核的核磁共振信号比较容易。

核磁共振测井就是利用氢核的自身磁性与外加磁场在特定条件下发生共振作用,排除了骨架的影响,能够获取孔隙流体和孔隙结构的相关特征参数,与常规测井相比,可直接提供地层孔隙度、孔隙结构、孔隙流体等信息(图1为核磁共振测井原理图)。

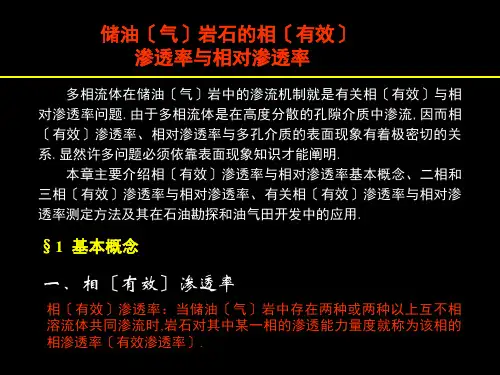

摘要油藏岩石和流体的物性参数是油田开发和油藏工程研究的重要基础数据,是编制油气田开发方案和计算储量、研究储层性质、进行油层对比、分析油田动态的重要依据。

油田开发实验是获取这些岩石、流体以及流体与岩石共同作用的物性参数的主要手段,而孔隙度、渗透率和相对渗透率的测量是开发实验中最基本的测量方法和技术。

本文通过文献的调研,总结了近年来国内外开发实验室对低渗和特低渗油藏岩心样品的孔隙度、渗透率以及相对渗透率曲线的测量方法和技术,归纳了实验测试过程中出现的问题,并提出了初步的解决方案,以增强低渗油气田开发实验技术对中国石油可持续发展的技术支撑力度。

0前言油藏岩石和流体的物性参数是油田开发和油藏工程研究的重要基础数据,是编制油气田开发方案和计算储量、研究储层性质、进行油层对比、分析油田动态的重要依据。

油田开发实验是获取这些岩石、流体以及流体与岩石共同作用的物性参数的主要手段,而渗透率和相对渗透率的测量是开发实验中最基本的测量方法和技术。

渗透率是表征流体在储层中流动特性的一个重要参数, 因此准确测定储层的渗透率参数对正确认识储层特性、制定油气藏的开发方案都具有非常重要的意义。

可能受测试手段和解释方法的限制, 目前国内实验室仍主要用达西稳定流的方法对渗透率进行测定。

1渗透率的基本概念对于石油工程师来说,渗透率无疑是一项必须加以重点关注的地层参数。

它是确定一口井是否应当完井和投产的依据。

在确定储层渗透率之前,我们需要先了解渗透率的基本概念以及它对油气储层的意义。

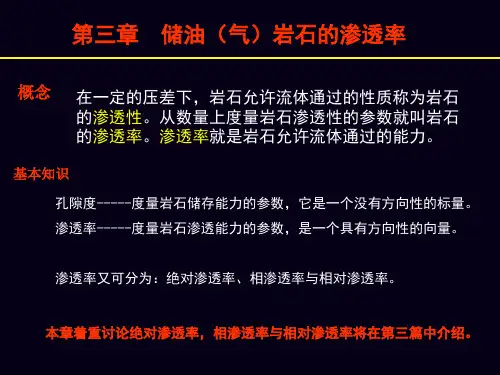

1.1渗透率在有压力差的条件下,岩层允许流体流过其孔隙孔道的性质称为渗透率。

岩石的渗透率的大小是决定油气藏能否形成和油气层产能大小的重要因素。

常用渗透率来定量表示岩石的渗透性。

根据达西定律,岩层孔隙中的不可压缩流体,在一定压力差条件下发生的流动,可由下式表示:(式1-1)式中,—流体的流量,;A—垂直于流体流动方向的岩石横截面积,;L—流体渗滤路径的长度,;∆P—压力差,;μ—流体的粘度,mPa•s;K—岩石的渗透率,。

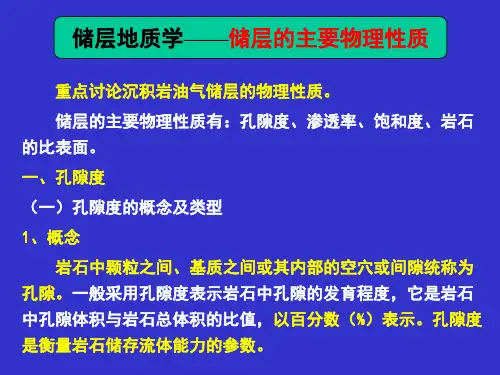

油层物理知识点总结一、油气储层的物理性质1. 储层岩石的物理性质储层岩石的物理性质是指岩石在外部作用下表现出来的物理特征,主要包括孔隙度、渗透率、孔隙结构、孔隙连通性等。

储层岩石的物理性质直接影响着岩石的储集能力和渗流性能。

孔隙度是指储层岩石中孔隙空间所占的比例,其大小直接影响着岩石的储集能力。

渗透率是指流体在岩石中运移的能力,它受孔隙度、孔隙连通性和岩石孔隙结构的影响。

孔隙结构是指储层岩石中孔隙的形态和大小分布特征,它直接影响着岩石对流体的储集和运移能力。

孔隙连通性是指储层岩石孔隙之间的互相连接程度,对于流体的渗流性能具有重要影响。

2. 储层流体的物理性质储层流体的物理性质包括油气的密度、粘度、饱和度、渗透率等。

油气的密度是指油气的质量与体积的比值,它直接影响着油气在地下的运移和驱替过程。

粘度是指液体的内摩擦力,它直接影响着油气在储层中的流动能力。

饱和度是指储层岩石中的孔隙空间中含有流体的比例,它直接影响着储层中的流体储集能力。

渗透率是指储层流体在岩石孔隙中渗流的能力,它受孔隙度、孔隙连通性和流体的物理性质的影响。

3. 储层的物理模型储层的物理模型是指将储层岩石和流体的物理性质用数学模型来描述,以便进行评价和预测储层的性质和行为。

常见的储层物理模型包括孔隙模型、细观模型、孔隙介质模型等。

这些模型可以帮助地质学家和工程师更好地理解和分析储层的物理性质,为油气田的勘探和开发提供科学依据。

二、油层物理测井技术1. 测井装备和工具油层物理测井是研究储层的物理性质和流体性质的一种技术,主要通过在井孔中使用测井装备和工具来获取储层的物理数据。

常见的测井装备和工具包括γ射线测井仪、自感应测井仪、声波测井仪、电阻率测井仪等。

这些测井装备和工具可以在井孔中获取储层的物理数据,并通过数据处理和解释来分析和评价储层的性质。

2. 测井曲线及解释测井曲线是指通过测井仪器在井孔中获取的物理数据所绘制出来的曲线,主要包括γ射线曲线、自感应曲线、声波曲线、电阻率曲线等。

煤储层渗透率影响因素摘要:煤储层渗透率对研究煤层气的产出及运移规律有着重要的意义,理清其影响因素对于有效预测煤储层渗透率、寻找有利勘探区具有重要的实际价值。

该文从裂隙系统、构造应力、煤岩类型、煤变质程度、煤体结构、温度、有效应力、基质的收缩效应、层理等方面对煤储层渗透性的影响进行了分析,并得出了具有针对性的结论。

关键词:煤层气渗透率影响因素综述煤层气是以吸附状态富集在煤储层中的一种“自生自储”式非常规天然气,我国煤层气资源丰富,储量居于世界前列,开发利用的前景广阔。

渗透率是煤层气开发中的关键因素之一,直接关系到煤层气的产出能力,同时煤层气渗透率对研究煤层气的赋存、压力分布、解吸排放及运移规律也有着重要的意义。

煤储层渗透率主要受裂隙系统的发育程度、基质显微结构等内部因素以及多种外部因素的影响,笔者在系统分析前人研究成果的基础上,总结了不同地质条件下煤储层渗透率的主控因素,这对于有效预测煤储层渗透率、寻找有利勘探区具有一定的实际意义和参考价值。

1 煤储层渗透率的控制因素1.1 裂隙系统煤储层的裂隙系统一般分为内生裂隙(割理)和外生裂隙、继承性裂隙三部分。

裂隙系统是煤层气在煤层中的渗透路径,煤层的渗透性取决于裂隙系统的发育程度和连通程度[1],经前人研究发现,裂隙发育的煤储层与裂缝不发育的煤储层相比,渗透率相差1~2个数量级,且裂隙越发育,连通性越好,越利于流体的渗流,这对煤层气可采性评价有极其重要的指导意义。

煤储层裂缝的形成主要受构造应力、煤岩类型、煤变质程度等因素的影响。

1.1.1 构造应力由于煤的低杨氏模量,性软而脆的力学性质,所以外部条件对裂缝的产生及对渗透率的影响是通过煤储层自身形变而实现的,而应力的改变最易引起形变。

有学者认为是古构造应力是控制割理发育程度的主控因素,成煤期后的构造活动是产生煤层构造裂缝的主要因素,构造活动强度的大小对煤储层的渗透性既有建设性作用,也有破坏性作用。

适度的断裂和褶皱等构造作用可以增加煤层的割理密度,提高渗透率,所以构造裂缝发育地带可以是高渗透煤层发育带[2]。

孔隙度渗透率饱和度概念界定

在地质学和工程领域中,孔隙度、渗透率和饱和度是描述岩石或土壤储层特性的重要概念。

下面是对这些概念的简要界定:

1.孔隙度(Porosity):孔隙度是指岩石或土壤中有效孔隙体积与总

体积之比,通常以百分比表示。

有效孔隙指的是可以存储和传递流体(如水、油、气)的孔隙空间。

孔隙度是评估储层储集性能的重要参数,对于理解岩石或土壤中流体储集和运移的能力至关重要。

2.渗透率(Permeability):渗透率是指岩石或土壤对于流体流动的

能力。

它是描述岩石或土壤孔隙通道连通性和通透性的度量指标。

一般以长度单位内的流体通过储层的能力来表示,单位通常为达西(Darcy)。

渗透率与孔隙度相关,但不同岩石或土壤类型的孔隙结构和连通程度会对渗透率产生显著影响。

较高的渗透率意味着更好的流体传输能力。

3.饱和度(Saturation):饱和度是指孔隙中被某种流体填充的比例。

在地质储层中,饱和度可以描述岩石或土壤中水、油或气的存在状态与分布。

水饱和度表示孔隙中被水填充的比例,油饱和度和气饱和度则表示孔隙中被油或气填充的比例。

饱和度范围从0(无饱和)到1(完全饱和)。

饱和度是判断储层潜力和流体储量的重要参数,对于勘探和生产评价至关重要。

这些概念在地质、地球物理及石油工程等领域的勘探、开发和生产过程中起着关键作用,帮助分析储层的物理特性、满足地下储层的

工程需求以及预测储层的流体动态行为。

孔隙度和渗透率的关系

孔隙度和渗透率是岩石物理学中非常重要的概念,它们在石油勘探、地质工程等领域都有着广泛的应用。

孔隙度是指岩石中孔隙的体积与总体积之比,而渗透率则是指岩石中流体通过孔隙的能力。

这两个参数之间存在着一定的关系,通常情况下孔隙度越高,渗透率也会越高。

这是因为孔隙度越高,岩石中的孔隙空间越大,流体通过的通道也更多。

但是在一些情况下,孔隙度和渗透率之间并不完全正相关,例如在一些储层中,孔隙度高但渗透率却不高,这可能是由于孔隙之间的连通性不好或者孔隙形状不利于流体流动所导致的。

因此,在实际应用中,需要综合考虑多种因素,才能准确地评估储层的渗透性能。

- 1 -。

储层渗透率突进系数

储层渗透率突进系数是曾经用于评估储集气层的渗透率变化的技术。

该系数可以精确度量并表征储层的渗透性比,以便对储层的渗透

率变化情况进行准确的诊断分析,支持储层的开发和评估工作。

突进系数用于描述渗透率变化的程度和特征,其定义是在某一位

置测井曲线计算出实际渗透率Te与产能预测渗透率Tp之间的比值。

根据储层渗透率变化情况,突进系数有三种状态,即正突进、负突进

和无突进。

其中,正突进表明渗透率从上往下减小;负突进则表明渗

透率从上往下增加;无突进表明渗透率在上下段具有相同的值。

突进系数的大小是由它的定义式影响的:

PI=(Te-Tp)/(Te+Tp)

根据突进系数的大小,负突进的渗透率变化最大,可以达到2倍,正突进的渗透率变化小于1倍,而无突进的渗透率变化约为0.5倍。

突进系数可以有效地评价储层渗透率变化的产能,及时发现储层

的进口、穿透、流失或渗透变化,以便更充分地运用储层的发展潜力。

因此,储层渗透率突进系数经常被用于储集气层开发过程中的渗透率

变化分析,使开发和分析的结果更加准确、可靠。

储能渗透率

储能渗透率是指储能材料在外界加热、冷却或加压的情况下,能量在材料内部的传递率。

这个概念常用于描述热储材料的性能。

储能渗透率越大,代表材料的能量储存能力越强,也就是说,材料可以储存的能量越多,并且能在较短的时间内将能量传递出去。

常用的储能材料有高分子材料、金属氢化物和淀粉类材料。

这些材料的储能渗透率不同,具体数值也有所差异。

储能渗透率对于储能系统的效率有很大的影响,因此在设计储能系统时,选择合适的储能材料是很重要的。

海阔天空1142009-02-17 07:19:04渗透率作为储层的重要参数之一,一直以来是国内外石油工作者关注和致力解决的重要研究课题。

对于测井解释模型的研究,充分利用已有的测井数据和岩芯实验分析结果,分析岩芯物性参数与测井曲线间关系,对测井曲线作孔隙度、渗透率、含水饱和度参数的岩芯刻度。

关键词:储层测井渗透率Abstract: Permeability is one of the key reservoir parameters in oil fields, which has been given most a ttention and effort by petroleum engineers and well logging experts as the important question for discus sion both in board and overseas. With reference to research of the logging interpretation model, it shou ld exploit fully logging datum and the results of well core experimental analysis which was existed and analyze the relationship between the quality parameter of well core materiality and brothel log, which sh ould further be understood in porosity, coefficient of permeability and water degree of saturation in well core graduation.Key words: Reservoir;well logs;Permeability1、前言岩石具有各种孔隙、孔洞、裂缝(隙)形成的流体储存空间的性质称为孔隙性,而它在一定压差下允许流体在岩石中渗流的性质称为渗透性。

1.渗透率变异系数

单层内渗透率的标准差与渗透率平均值的比值。

用来表征油气储层的渗透率好坏的标量,较为经典的非均质性表征值。

2.渗透率级差

渗透率级差(K mn)是最大渗透率(K max)与最小渗透率(K min)的比值,表明渗透率的分布范围及差异程度:Kmn=Kmax/Kmin渗透率级差(K mn)大于l。

级差越大,表示储层孔隙空间的非均质性越强;越接近l,储层孔隙空间的均质性越好。

3.渗透率非均质系数

渗透率非均质系数(K k)是指单层平均渗透率(k)与单层最高渗透率(K max)的比值。

k k=k/K max

4.净毛比

一般而言,净毛比就是取净砂岩(有效厚度)与毛砂岩(砂岩厚度)的比值。

大庆油田长期以来都是采用有效厚度/砂岩厚度作为净毛比,近年来的油田开发实践证实:表外厚度(一类砂岩和二类砂岩)不仅具有可观的储量,而且能够形成产能,因此,净毛比的计算方法就必须进行变革,如果沿用传统的做法就必然丢失表外厚度这部分储量,油藏数值模拟结果也必然存在问题。

目前,有关净毛比求取方法有两种途径可选择使用:1、根据表外储层岩石物理属性和流体渗流特点,采用一定的系数(如1/3或1/4)折算成有效厚度,再用有效厚度/砂岩总厚度;2、采用砂地比(即砂岩总厚度/地层厚度)做为净毛比。

前者一般计算

的储量偏小一些,储量计算结果相对保守,而且人为的影响较大;后者一般计算的储量偏大一些,需要依据泥质百分含量模型和给出一定的孔隙度下限值辅助计算,以扣除泥质含量和无效孔隙的影响,这种方法比较客观,国外一般都采用这种计算方法。