中国古代治国通论第三讲

- 格式:ppt

- 大小:1.45 MB

- 文档页数:21

第一节儒家学说的历史演变与文化精神一、儒学的由来:最早的儒,是指殷商遗民中那些具有专门知识技能的特殊阶层,他们穿戴殷商的古衣冠,习行殷商的古礼,在政治上服从依附于新的周族统治者,在文化上则“先进于礼乐”,成为古代文化的主要传授者。

到了春秋晚期,孔子际会当时“学术下移”、私学勃兴的历史风云,继承借鉴悠久丰富的上古文化资源,针对当时社会政治、经济、军事、文化的现实,创建了以“道德仁义”为宗旨、以“礼乐正名”为特色的思想体系,从而使儒由过去术士的泛称,一变而为一个独立的思想学派,这个学派就是影响中国古代社会两千余年的历史发展的儒家二、儒家思想的演变历程:历史上的儒家,有一个长期延续与演变的过程。

自孔子开创儒家学派,确立其基本文化内涵与思想倾向之后,儒家便一直自我丰富、自我完善之中。

在战国时期,由于师承关系的不同及其受其他学派影响深浅的差异等因素,其内部曾有合乎逻辑的分化。

以汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”为标志,儒家学说遂取得正统地位,逐渐成为中国古代社会思想文化的主流。

此后,为适应不同时期封建统治阶级的需要,而又有不同的表现形态,具体地说,两汉、魏晋南北朝、隋唐、宋明至清代不同时期有不同的学术形态,具有相当突出的兼容性与适时性。

三、儒家主要代表人物:儒家祖师爷孔子,之后有:孟子、孙子思、荀子、董仲舒、杨雄、王弼、郭象、韩愈、贾谊、张载、二程、朱熹、王阳明等。

三、孔子儒学经典体系:《六经》:《诗经》、《尚书》、《易经》、《礼经》、《乐经》、《春秋》。

《四书》:《论语》、《大学》、《中庸》、《孟子》。

四、儒家学说之共性特点。

贯穿融通于先秦至清末的儒家学说之共性特点有四个方面:第一,以“仁义德化”为本的政治伦理学说,反映在具体政治实践上就是提倡“德治”、“仁政”和“王道”;第二,以爱有等差、尊卑有序、贵贱有别为诉求,以强调钢常名分为主要特点的“礼治”原则;第三,以“用中适时”为基调的“中庸”、“经权”、“常变”思想;第四,由:“据乱”而“升平”终至“太平”,由“小康”而臻于“大同”为根本宗旨的历史哲学和社会理想。

中国古代治国通论第一讲中国古代治国思想概要第一节中国古代治国思想的演变脉络一、所谓治国,在中国古代主要指国家机器按照统治者的意志对社会进行的组织、协调、管制等活动。

二、所谓中国古代治国思想,是指有关治国原则、治国方法、治国手段的理性认识和具体主张,即古代中国历史上治国安邦的基本理论与思维方式。

三、中国古代治国思想演变历程:(1)中国古代治国思想起源于夏商西周时代,当时随着社会生产力发展,国家的出现而初步形成了比较系统的治国思想;(2)春秋战国时期的社会大变革,催动着古代治国思想迅速发展并臻于高度成熟;(3)秦汉时代是中国封建君主专制集权的大一统帝国形成时期,与这一社会政治体制相同步,中国古代治国思想的发展也进入了新的阶段,基本上确立了整个封建社会治国思想的规模与架构;(4)自魏晋南北朝,经隋唐五代、宋辽金元,迄至明清(前期),是中国古代治国思想持续丰富、不断充实的阶段。

四、春秋战国时期是中华文化的“轴心时代,其主要标志:涌现了老子、孔子、孙子、管子、孟子、荀子、墨子、庄子、韩非子等一大批中国历史上最伟大的思想家,他们对人类所关切的基本问题各自提出了独到而深刻的看法,在此基础上形成了儒、道、墨、法、兵、名、阴阳、纵横、杂、农等思想流派。

第二节中国古代治国思想的主要内容(一)、儒家治国思想(二)、道家治国思想(三)、墨家治国思想(四)、法家治国思想(五)、兵家治军思想第三节中国古代治国思想的主要特征一、儒、法、道、兵四家的治国思想占据主导地位,规范着古代治国思想的主体结构及其文化价值取向。

二、中国古代治国思想在发展演变过程中呈示出一种兼融趋同的倾向,各家各派有关治国思想的理性认识随着时间的推移而不断融会贯通。

例如,儒、法、道三家治国思想之间的差异,恰好体现了中国优秀传统文化“和而不同”的优势互补。

这具体表现为:一是崇尚道德与追求事功的统一;二是实施德治与推行法治的统一;三是讲求中庸守恒与推崇权变诈谲的统一。

中国古代治国要论主要内容中国古代以治国理思想为基础,以身份制度为法制,以分封制度为经济,以外交制度为外交。

治国理思想是指中国古代政治家在治理国家的实践中形成的一套思想体系。

这些思想体系包括周易、六经、论语、孟子、中庸、蕃禅五经,以及治国家家的思想。

中,周易是中国古代最为完善的物质文明和精神文明体系。

它分为六十四卦,能够反映天地万物之间的相互关系,并可用来指导实践活动。

六经是中国古代最重要的典籍,主要包括四书五经六经。

它的基本内容是人的道德规范、举止仪表、官制任免,以及国家的政治、经济和军事管理。

论语是儒家学说的核心,它以其掎角而出、巧妙分析的文字精妙绝伦,运用简洁实用的文字,阐述了现实政治、社会经济、伦理道德等重要课题,被誉为“全哲学之母”。

孟子则将儒家思想提高到新的高度,认为政治家应当以仁义为根本,以智慧为手段,建立政治、文化和社会的秩序。

中庸是由张载撰写的,是一部大型的道德论类书籍。

它提出了“中正不偏”的思想,即在发展社会、实现社会公正时,应恪守中庸之道,做到没有偏颇的均衡发展。

蕃禅五经是中国儒家思想的典籍,以领导人们超脱物质世界、追求精神境界为目的。

“蕃禅”是儒家思想的核心,以实践论者支配,可以让人们在“造化广大”、“利他为先”中发现自己本质精神,实现自身发展。

治国家家的思想,是中国古代政治思想发展的精华。

它继承和发扬了儒家思想,提出了“天下为公”的政治思想,认为国家的最高利益应该是国家共同的利益。

他建议以德治天下,以智治天下,以制度治天下,以诚信治天下,以节约治天下,以宽容治天下。

好治、懂治、分封、财政、除暴和论外交等,是中国古代政治思想发展的主要思想。

综上所述,中国古代治国要论的主要内容包括:一是治国理思想,指中国古代政治家在治理国家的实践中形成的一套思想体系,其中包括周易、六经、论语、孟子、中庸、蕃禅五经等;二是治国家家的思想,是中国古代政治思想发展的精华,以“天下为公”的政治思想为基础,提出以德治天下、以智治天下、以制度治天下、以诚信治天下、以节约治天下、以宽容治天下等;三是身份制度、分封制度和外交制度,是中国古代政治制度和外交机制的核心。

第一节道家概述一、道家。

道家是我国先秦时期形成并得到充分发展的重要思想流派,与儒家并称当时的“显学”。

它的创始者是老子(聃),代表著作是五千言的《老子》(即《道德经》)一书。

主要代表人物有老子、庄子、列子、杨朱等道家哲人。

二、老子的思想。

主要有四个方面的内容:以“道”为主宰和天下万物所生本源及其运动规律的本体论;事物相互依存、相互对立、相互转化、循环往复的朴素辩证法:“无为无不为”、知雄守雌、以退为进、柔弱胜刚强的策略论;“无为而治”、“小国寡民”的社会政治理想。

三、庄子学派。

以庄子、杨朱为代表的部分道家,主张对什么也不必认真,做到“坐忘”:“坠肢体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐忘”。

提出所谓的“不拔毛”论调,“拔一毛以利天下而不为”,不遣是非,与世浮沉。

他们自然不会去注意构建系统的治国原则与管理方法,一切放任自由、无可无不可便是他们所向往的最好的社会生存境界。

四、黄老学派。

这一学派勃兴于战国晚期,盛行于西汉前期。

他们立足于老子思想的主体性,尊奉相传的黄帝学说,同时兼容并取诸子百家之长,体现出“以道德为标的,以无为为纲纪,以忠义为品式,以公方为验格”的思想特色。

这不但与庄子学派有很大的不同,而且也与老子的不少观点不尽一致,最主要的一点就是由消极避世转变为积极入世。

第二节道家治国思想的理论基础一、“道法自然”:道家治国的哲学原理。

“道”是道家思想体系的核心,是其哲学上的最高范畴。

道家认为,“道”先于物质存在而又凌驾于物质之上。

它既是产生孕育天地万物的总根源,又是制约规定宇宙一切事物运动发展的总规律。

它是永恒的,无限的,不可言说的,人的感官所不能感知的,具有至高无上的地位:“道生一,一生二,二生三,三生万物”。

“道”的这种自然属性,按道家的理解,便是自然。

在道家看来,“自然”就是道,就是规律,事物都应该顺应它自身的情况而存在、而发展,治国也不能例外。

具体地说,治国也应采取顺应万物自然本性的方式,即追求最纯真的自然——“朴”的状态,反“朴”归真,而切不可勉力人为,以致“朴散真离”,陷入不可自拔的动乱竞争局面。

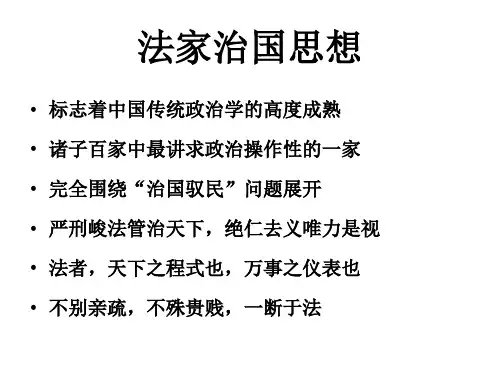

中国古代治国法通论中国古代治国法通论1.“当时而立法”的社会历史观。

当时而立法”的社会历史观。

法家的观点是时代在变,政治应随时代而变,历史上的种种伟大创举只是在特定时代方具有其意义,如果把它原封不动拿到后世,决不是对历史的尊重,而只是一种“刻舟求剑”、“守株待兔”式的愚蠢可笑行为。

法家“不法古,不修今”的变革观念,是历史上所有从事社会改革实践人们的理论纲领。

2.简述一下老子的思想。

老子的思想,主要有四个方面的内容:以“道”为主宰和天下万物所生本源及其运动规律的本体论;事物相互依存、相互对立、相互转化、循环往复的朴素辩证法:“无为无不为”、知雄守雌、以退为进、柔弱胜刚强的策略论;“无为而治”、“小国寡民”的社会政治理想。

3.简述一下道家思想的几大要素。

4.“性恶论”与尙法用刑的必然性。

“性恶论”与尚法用刑的必然性。

“性恶论”的观点缘于儒家的荀子,而在法家眼里,人性之丑恶根深蒂固,绝对不可能通过教化等手段加以改造,而只能用严厉的法制予以约束与控御,使具有作恶倾向的人类不敢逾越规矩、为非作歹,而只能老老实实、服服帖帖地接受君主的统治。

5.简述一下法家治国思想的要点。

一、“因人情利害”而治:治国的指导原则。

法家的基本观点是立法必因人情、合人心,并把这作为实施治理的重要指导原则,“法非从天下,非从地出,发于人间,合乎人心而已”。

二、行“赏罚”两柄:治国的基本途径。

法家普遍认为“赏罚”是治国安邦的主要手段,一再强调“赏罚”在管束民众方面的极端重要性。

法家认为,要使重刑厚赏真正发挥其应有的作用,就必须制定具体的标准,辅之以必要的方法。

三、“尊主卑臣”:治国的价值取向。

法家是君主专制的积极讴歌者,他们都主张强化君主专制和独裁,法家对于治国所追求的理想格局是:“事在四方,要在中央。

圣人执要,四方来效。

”君主只要“抱法守势”,再辅之以必要的“术”,那么就可以轻松愉快地管治天下,长久维系其专制独裁统治了。

四、思想专制:治国的文化选择。

1、道常无为而无不为。

候王若能守之,万物将自化。

化而欲作,吾将镇之以无名之朴,镇之以无名之朴,夫将不欲。

不欲以静,天下将自定。

——《道德经》2、译文道永远是顺任自然而无所作为的,却又没有什么事情不是它所作为的。

侯王如果能按照“道”的原则为政治民,万事万物就会自我化育、自生自灭而得以充分发展。

自生自长而产生贪欲时,我就要用“道”来镇住它。

用“道”的真朴来镇服它,就不会产生贪欲之心了,万事万物没有贪欲之心了,天下便自然而然达到稳定、安宁。

[注释]1、无为而无不为:“无为”是指顺其自然,不妄为。

“无不为”是说没有一件事是它所不能为的。

2、守之:即守道。

之,指道。

3、自化:自我化育、自生自长。

4、欲:指贪欲。

5、无名之朴:“无名”指“道”。

“朴”形容“道”的真朴。

6、不欲:一本作“无欲”。

7、自定:一本作“自正”。

2.故善用兵者,屈人之兵而非战也,拔人之城而非攻也,毁人之国而非久也。

必以全争于天下,故兵不钝而利可全,此谋攻之法也。

——《孙子兵法》译文:所以,善于用兵打仗的人,能使敌人屈服而不依靠对垒交兵,拔取敌人的城邑而不依靠强攻,毁灭敌人的国家而不必旷日持久。

一定要用全胜之策去与列国诸侯争胜于天下。

只有这样,才能既使兵力不受顿挫而又可使胜利圆满取得。

这就是以谋略攻敌的法则3.上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。

——《论语》统治者如果尊崇礼仪,那么百姓没有敢不尊敬他的,统治者如果推崇道义,那么百姓没有敢不服从他的,统治者如果讲究诚信,那么百姓没有敢不说真话的4哀公问曰:“何为则民服?”孔子对曰:“举直错诸枉,则民服;举枉错诸直,则民不服。

”——《论语》哀公问怎样才使百姓心服。

孔子说把正直的人提拔起来放到不正直的人上面百姓就心服。

把不正直的人提拔起来放到正直的人上面百姓就不心服5.太上,不知有之;其次,亲而誉之;其次,畏之;其次,侮之。

信不足焉,有不信焉。

悠兮,其贵言。

功成事遂,百姓皆谓“我自然”译文最好的管理者,让下属各行其是,互不干扰,也没用漏洞可钻,管理者只要掌握好关键脉络,具体的工作,让下属自由发挥就行了,次一等的管理者,和群众打成一片,关系和谐团结,深入了解各种信息,通过亲身的参与形成凝聚力,达成管理目标。

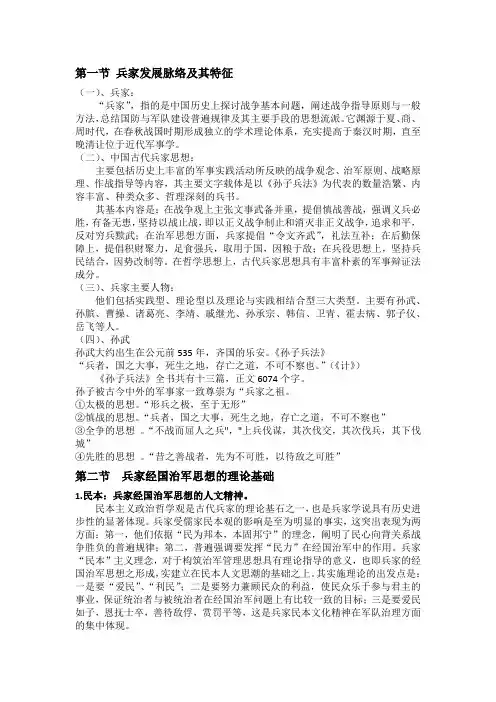

第一节兵家发展脉络及其特征(一)、兵家:“兵家”,指的是中国历史上探讨战争基本问题,阐述战争指导原则与一般方法,总结国防与军队建设普遍规律及其主要手段的思想流派。

它渊源于夏、商、周时代,在春秋战国时期形成独立的学术理论体系,充实提高于秦汉时期,直至晚清让位于近代军事学。

(二)、中国古代兵家思想:主要包括历史上丰富的军事实践活动所反映的战争观念、治军原则、战略原理、作战指导等内容,其主要文字载体是以《孙子兵法》为代表的数量浩繁、内容丰富、种类众多、哲理深刻的兵书。

其基本内容是:在战争观上主张文事武备并重,提倡慎战善战,强调义兵必胜,有备无患,坚持以战止战,即以正义战争制止和消灭非正义战争,追求和平,反对穷兵黩武;在治军思想方面,兵家提倡“令文齐武”,礼法互补;在后勤保障上,提倡积财聚力,足食强兵,取用于国,因粮于敌;在兵役思想上,坚持兵民结合,因势改制等。

在哲学思想上,古代兵家思想具有丰富朴素的军事辩证法成分。

(三)、兵家主要人物:他们包括实践型、理论型以及理论与实践相结合型三大类型。

主要有孙武、孙膑、曹操、诸葛亮、李靖、戚继光、孙承宗、韩信、卫青、霍去病、郭子仪、岳飞等人。

(四)、孙武孙武大约出生在公元前535年,齐国的乐安。

《孙子兵法》“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

”(《计》)《孙子兵法》全书共有十三篇,正文6074个字。

孙子被古今中外的军事家一致尊崇为“兵家之祖。

①太极的思想。

“形兵之极,至于无形”②慎战的思想。

“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也”③全争的思想。

“不战而屈人之兵","上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下伐城”④先胜的思想。

“昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜”第二节兵家经国治军思想的理论基础1.民本:兵家经国治军思想的人文精神。

民本主义政治哲学观是古代兵家的理论基石之一,也是兵家学说具有历史进步性的显著体现。

兵家受儒家民本观的影响是至为明显的事实,这突出表现为两方面:第一,他们依据“民为邦本,本固邦宁”的理念,阐明了民心向背关系战争胜负的普遍规律;第二,普遍强调要发挥“民力”在经国治军中的作用。

中国古代治国通论崔茂崇2014-5-41、“当时而立法”的社会历史观。

法家的观点是时代在变,政治应随时代而变,历史上的种种伟大创举只是在特定时代方具有其意义,如果把它原封不动拿到后世,决不是对历史的尊重,而只是一种“刻舟求剑”、“守株待兔”式的愚蠢可笑行为。

法家“不法古,不修今”的变革观念,是历史上所有从事社会改革实践人们的理论纲领。

2、简述一下老子的思想。

(1)以“道”为主宰和天下万物所生本源及其运动规律的本体论;(2)事物相互依存、相互对立、相互转化、循环往复的朴素辩证法:(3)“无为无不为”、知雄守雌、以退为进、柔弱胜刚强的策略论;(4)“无为而治”、“小国寡民”的社会政治理想。

3、道家治国思想的几大要素(灰色的字是我想删掉的内容)一、海涵宽容,虚静处下。

“道法自然”,这在治国上,就要求统治者做到海涵一切,虚怀若谷,宽容包纳,不以一人之智为智,而以众人之智为智,谦卑居下,永不自满。

在上者虚静无为,在下者循理而为,各不逾矩,彼此相安。

由此可见,统治者虚静处下,海涵宽容,任人之能,是道家主张建立和谐统治秩序的重要前提。

二、顺遂民情,因循为用。

在治国上,道家主张顺遂民情,也就是顺从人的自然本性,反对用道德仁义等外在力量去强行改变什么,规范什么。

在道家眼里,治民如同种庄稼,要顺遂其性而深耕细芸,否则带来的只是报复,意味着治国上的彻底失败。

可见,顺民之情,因循而用,是道家所极为推崇的治国之重要秘诀。

三、去奢节俭,省刑慎罚。

道家认为治国的重点是统治者必须首先从自身做起,而统治者的修身又必须以按“道法自然”的原则以恢复人自然本性为要务。

这落实到具体细节上,一是要节俭,二是要知足常乐,进而荣辱皆忘。

三是要清醒地认识到法令刑罚手段在治国上的巨大局限性,反对以暴力强制的方法进行管治。

四、实腹虚心,愚民为术。

道家认为社会是由统治者与被统治者双方组成的,回复人的自然本性,固然首先取决与统治者“道法自然”,清静无为,但同时也要求民众无知无欲,返朴归真。