第四章 外部效应理论

- 格式:doc

- 大小:521.50 KB

- 文档页数:7

第四章政府经济与外部效应第一节外部效应的概念与分类一、外部效应的概念外部效应也称为外部性,外部影响,是指一个企业或个人的经济活动对别的企业或个人产生影响,且这种影响没有在价格中得到反映。

因而,外部效应是没有反映在价格中的市场交易成本或收益。

二、外部效应的分类外部效应可按照不同标准进行分类,以满足理论研究和经济管理的需要.1.按照外部效应的最终结果划分,可分为正外部效应和负外部效应正外部效应,也称外部经济,是指一个企业或个人的经济活动,对其他企业或个人带来好处,即收益,但这种收益并未体现在产品的价格中,本企业或个人没有得到回报。

负外部效应,也称外部不经济,是指一个企业或者个人的经济活动,对其他企业或个人带来损害,即成本,但这种成本并未体现在产品的价格中,企业或个人没有对受害者给予赔偿。

2.按照社会再生过程分类,可将外部效应分为生产的正外部效应、生产的负外部效应、消费的正外部效应、以及消费的负外部效应(1)生产的正外部效应。

生产的正外部效应是指企业或个人在生产过程中给其他企业或个人带来了收益,但这种收益并未在产品价格中得到体现,没有获得任何报酬.。

(2)生产的负外部效应。

生产的负外部效应是指企业或个人在生产过程给其他企业或个人带来了损失、成本,但这种损失、成本并未在该企业或个人产品价格中得到体现,没有对受损方给予任何赔偿。

(3)消费的正外部效应,是指个人在消费活动中给其他人带来了好处、收益,而这种好处、收益本人一般不能从他人那里得到报酬,即未体现在消费价格中。

(4)消费的负外部效应,是指个人在消费活动中给其他人带来了损害、成本,但对他人的这种损害、成本并未给予补偿,即未体现在其消费价格中。

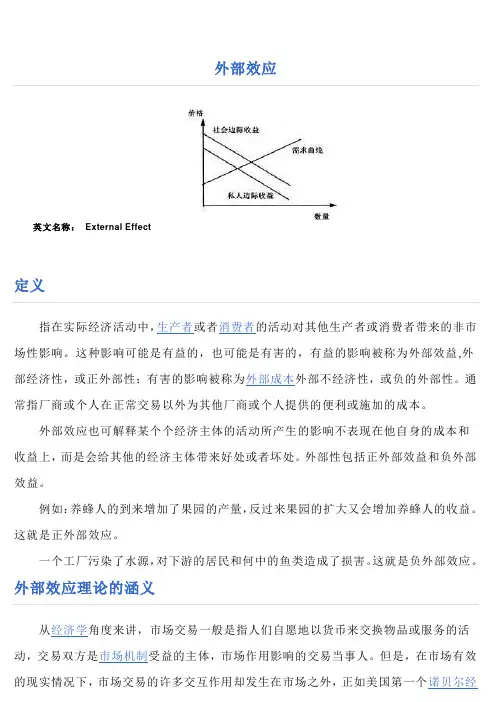

三、外部效应与资源配置1.正外部效应与资源配置在存在正外部效应时,一个企业或个人的经济活动,对其他企业或个人带来好处,即该企业或个人取得私人边际收益(MPB)的同时,其他企业或个人也得到好处,我们称之为外部边际收益(MEB),这样社会边际收益(MSB)等于两者之和,即MSB=MPB+MEB。

二、外部效应理论的概述外部性(Externality)是由英国福利经济学家庇古首先提出,随后由美国新制度学家科斯加以丰富和完善的一个经济学概念。

简单地说,外部效应就是指某些企业和居民的经济行为影响了其他企业和居民,却没有为之承担应有的成本费用或没有获得应有的报酬的现象。

换言之,外部效应就是未在价格中得以反应的经济交易成本或效益。

外部效应的分类。

在现实生活中,外部效应的表现形式是多种多样的,可以依据不同的标准来进行分类。

其中最基本的是根据外部效应的结果来分类,即分为正的外部效应和负的外部效应。

正的外部效应,指的是交易双方之外的第三者所带来的未在价格中得以反应的经济效益。

在正外部性的情况下,无论是物品的买者还是卖者,都未在其决策中计入其间交易可能给其他企业或居民带来的益处,如消防设备的交易、传染病的免疫接种等。

负的外部效应指给交易双方之外的第三者所带来的未在价格中得以反应的成本费用。

在负的外部效应的情况下,无论是物品的买者还是卖者,都未在其决策中计入交易可能给其他企业或居民带来的损害。

如工业污染、水污染等。

外部性对资源配置效率的影响。

存在外部效应的情况下,私人的边际效益与成本同社会的边际效益与成本发生偏离,由此会导致资源配置不能达到最优,造成资源配置的低效率。

带有正的外部效应的物品或服务,因其价格不能充分反映该种物品或服务所能带来的社会边际效益,从而使其生产和销售呈现不足状态;带有负的外部效应的物品或服务,因其价格不能充分反映用于生产或提供该种物品或服务的生产要素的社会边际成本,导致其生产和销售会呈现过多的状态。

对外部性的矫正方法。

外部性的矫正方法概括起来包括经济激励、直接规制、社会习俗、法律准则等。

现实生活中常用方法一:市场化途径,即利用经济手段,直接作用于经济主体,改变经济主体的行为,使其产生的外部社会成本内部化,主要包括以庇古为首的税收手段和以科斯为首的侧重通过界定产权解决外部性的手段。

拿庇古税来讲,比如对于对带有正外部效应的物品和服务的消费者发放相当于其外部边际收益大小的财政补贴,将其私人的边际效益提高到同社会边际效益相一致的水平,以此实现正的外部效应的内在化,如对疫苗接种者发放财政补贴,来增加消费者对接种疫苗的需求,实现接种疫苗带来的正的外部效应的内在化。

外部效应英文名称:External Effect定义指在实际经济活动中,生产者或者消费者的活动对其他生产者或消费者带来的非市场性影响。

这种影响可能是有益的,也可能是有害的,有益的影响被称为外部效益,外部经济性,或正外部性;有害的影响被称为外部成本外部不经济性,或负的外部性。

通常指厂商或个人在正常交易以外为其他厂商或个人提供的便利或施加的成本。

外部效应也可解释某个个经济主体的活动所产生的影响不表现在他自身的成本和收益上,而是会给其他的经济主体带来好处或者坏处。

外部性包括正外部效益和负外部效益。

例如:养蜂人的到来增加了果园的产量,反过来果园的扩大又会增加养蜂人的收益。

这就是正外部效应。

一个工厂污染了水源,对下游的居民和何中的鱼类造成了损害。

这就是负外部效应。

外部效应理论的涵义从经济学角度来讲,市场交易一般是指人们自愿地以货币来交换物品或服务的活动,交易双方是市场机制受益的主体,市场作用影响的交易当事人。

但是,在市场有效的现实情况下,市场交易的许多交互作用却发生在市场之外,正如美国第一个诺贝尔经济学奖得主保罗·萨缪尔森所说:“外部效应(externalities)或溢出效应指的是企业或个人向市场之外的其他人所强加的成本或利益。

”由此可以看出:对于资源配置要求最优的经济学来讲,出现外部效应或溢出效应,说明市场机制相对于交易主体有非效率的一面。

外部效应理论指出:只要某人的效用函数所包含的变数是在另一个人的控制之下,就有外部效应的存在。

也就是说:在经济活动中,一个人的行为或某些资源的使用影响到另外一些人的利益或福利,但他们之间却没有使用某种交换手段来协调两者之间的关系。

外部效应的形成原因外部效应的产生是因为在经济活动中存在个体成本与社会成本,个体受益与社会受益之间的差异,外部效应使个体成本小于社会成本,个体受益大于社会受益。

当一种经济交易的结果影响了除交易双方之外的第三者,而第三者又未参与交易双方的交易时,即产生了外部效应。

第4章外部效应理论外部性也是政府运用财政支出来调整经济的重要领域之一。

4.1 外部效应的界定4.2 外部效应与资源配置4.3 外部效应的矫正4.1外部性的界定外部性就是指某些经济主体的行为影响了其他人,却没有因此而付出代价或得到补偿的现象。

按照传统福利经济学的观点,外部性是一种经济力量对于另一种经济力量的“非市场性”的附带影响,是经济力量相互作用的结果。

我们在理解外部性时,应注意以下三点:☞这种外部影响是否是故意的。

如果是故意给别人造成的损失不能称为是负外部性。

☞要与“金钱外部性” 区别开,金钱外部性不是真的外部性。

经济学家将因某种物品或服务需求量或供给的变动而以价格升或降形式给现有消费者带来的影响,称作“金钱的外部效应.☞当补偿(或者赔偿)行为发生时,不能说不存在外部性,而只能说减少了外部性。

外部性的类型◆生产的外部性和消费的外部性◆正外部性和负外部性4.2 外部性与资源配置当存在外部性问题时,市场资源的配置是低效的,主要表现在负外部性引起产量过剩,正外部性造成产量不足,都不能实现资源配置的最优状态。

外部性的存在,形成了私人边际成本和社会边际成本、私人边际收益和社会边际收益的差别。

区分几个重要的概念:私人边际成本:单个经济主体所承担的边际成本。

社会边际成本:经济中所有个体所承担的边际成本。

不存在外部性,私人边际成本就是社会边际成本; 私人边际收益:单个经济主体所取得的边际收益。

社会边际收益:经济中所有个体得到的边际收益。

不存在外部性,私人边际收益就是社会边际收益;◆外部性的经济计量:社会边际成本=私人边际成本+边际外部成本 社会边际收益=私人边际收益+边际外部收益 社会最优效率原则要求产量或消费量符合:社会边际成本=社会边际收益生产中的负外部性以生产钢铁为例:钢铁的社会成本曲线在供给曲线之上,之间的垂直距离为污染成本(负外部性成本)。

如图负外部性造成产量过剩PQOP 2P 1Q 1(市场量)(最优量)生产钢材的市场量>最优量。

外部效应理论

什么是外部效应理论?

答:所谓外部效应,又称外部性、外溢性、外在性等,是指某些经济主体的经济行为影响了其他经济主体却没有为之承担应有的成本费用或没有获得应有的报酬的现象。

外部效应的关键是相互影响而又没有相应的补偿。

外部效应包括外部经济和外部不经济性。

外部经济是指某个经济行为主体的行为使他人或者社会受益,而受益者却无需为此付出代价。

外部不经济是指某个经济行为主体的行为使他人或者社会受损,而造成这种结果的主体却没有为此承担相应的成本。

第4章外部效应理论

外部性也是政府运用财政支出来调整经济的重要领域之一。

4.1 外部效应的界定

4.2 外部效应与资源配置

4.3 外部效应的矫正

4.1外部性的界定

外部性就是指某些经济主体的行为影响了其他人,却没有因此而付出代价或得到补偿的现象。

按照传统福利经济学的观点,外部性是一种经济力量对于另一种经济力量的“非市场性”的附带影响,是经济力量相互作用的结果。

我们在理解外部性时,应注意以下三点:

☞这种外部影响是否是故意的。

如果是故意给别人造成的损失不能称为是负外部性。

☞要与“金钱外部性” 区别开,金钱外部性不是真的外部性。

经济学家将因某种物品或服务需求量或供给的变动而以价格升或降形式给现有消费者带来的影响,称作“金钱的外部效应.

☞当补偿(或者赔偿)行为发生时,不能说不存在外部性,而只能说减少了外部性。

外部性的类型

◆生产的外部性和消费的外部性

◆正外部性和负外部性

4.2 外部性与资源配置

当存在外部性问题时,市场资源的配置是低效的,主要表现在负外部性引起产量过剩,正外部

性造成产量不足,都不能实现资源配置的最优状态。

外部性的存在,形成了私人边际成本和社会边际成本、私人边际收益和社会边际收益的

差别。

区分几个重要的概念:

私人边际成本:单个经济主体所承担的边际成本。

社会边际成本:经济中所有个体所承担的边际成本。

不存在外部性,私人边际成本就是社会边际成本; 私人边际收益:单个经济主体所取得的边际收益。

社会边际收益:经济中所有个体得到的边际收益。

不存在外部性,私人边际收益就是社会边际收益;

◆外部性的经济计量:

社会边际成本=私人边际成本+边际外部成本 社会边际收益=私人边际收益+边际外部收益 社会最优效率原则要求产量或消费量符合:社会边际成本=社会边际收益

生产中的负外部性

以生产钢铁为例:钢铁的社会成本曲线在供给曲线之上,之间的垂直距离为污染成本(负外部性成本)。

如图负外部性造成产量过剩

P

Q

O

P 2P 1

Q 1(市场量)

(最优量)

生产钢材的市场量>最优量。

原因:市场均衡仅仅反映了生产者的私人成本另外一部分成本转嫁给了社会。

生产中的正外部性

生产机器人为例:由于这种生产活动具有正外部性,所以生产的私人成本>社会成本,之间的差距为生产活动带来的技术溢出效应的价值。

存在正外部性的产品的市场量<最优量;原因:市场量没有得到技术外溢的回报;当市场均衡时,社会价值>社会边际成本,引起产量不足。

技术溢出效Q

P

需求曲线

Q 2P 2

Q 1P 1应的价值

社会边际成本

私人边际成本

最优量

市场量如图正外部性造成产量不足

消费的负外部性

消费的负外部性导致过度消费P P

′如图

消费的正外部性

P

P ′如图消费的正外部性导致消费不足

结论:生产或消费的负外部性使市场提供量大于社会效率的最优量

生产或消费的正外部性使市场提供量小于社会效率的最优量

如何去解决市场现实与社会期望之间的矛盾?

4.3外部性的矫正

部性的矫正,就是指对产品或劳务的私人边际成本或私人边际收益进行调整,使之与社会边际成本或社会边际收益相一致,实现外部性的内在化。

对外部性的矫正,在不同的领域范围内对政府的需要程度不同。

私人部门对外部性的矫正

方法类型

道德规范和社会约束

援助行为

合并使“外”转为“内”

双方签订和约达成一致

科斯定理

科斯定理(Coase’s theorem)

定理观点:只要有人拥有某种资源的产权或者产权明晰化,私人之间如果没有谈判成本或者谈判成本很低,那么他们之间可以在没有政府直接干预的情况下,自愿协商解决外部性问题。

把政府的作用限制在最小的范围之内。

认为政府需要做的只是适当的配置产权。

该定理为私人市场在什么时候能够有效地自行解决外部性问题作出了解答。

该定理有效的条件是:讨价还价各方的成本很低;资源所有者能分清对其财产损害的来源而且能合法地防止损害。

科斯定理只适用于当事人很少而且外部性来源很清楚的情况。

难点:是否很明确污染的来源以及污染的程度?产权到底怎么配置才是合理的?该给谁是合适的?(不同的产权分配方式影响了收入分配的结果)如果像空气污染涉及很多当事人时如何进行有效协商?

政府的直接干预行政手段——强制管制

政府管制是指政府部门依据有关的法规,通过许可、禁止等手段,对企业的经济活动施加直接影响的行为。

针对外部性政府管制的方式:

①对污染水平的规制,如政府通过制定环境质量标准,规定厂商排污的最优量;

②对生产过程的规制,如禁止厂商倾倒化学废料,限期调整污染工业的生产布局,勒令厂

商安装防污设备或改进生产工艺等。

③直接性的禁止,如直接把排放某种有毒物质的行为定为犯罪。

政府直接制定排污量标准

根据最优污染程度,如果企业的污染超出这一标准,政府将予以重罚,处以高额罚金。

对污染企业收费的办法控制企业的污染,使其污染量符合社会最优标准。

污染费是按照平均每一单位污染量征收的。

直接控制污染量简单但效果不是最佳的

优点:能更直接地控制结果,简便易操作。

缺点:

政府面临着信息不完全的困难;

不能考虑不同行业的差异性,可能给某些行业带来很高的成本; 不能激励排污者主动减少污染,也不利于减少污染的新技术的开发; 政策的制定因有其政治背景,从而会造成不必要的成本耗费。

政府间接经济干预——庇古思路

课征税收(Pigovian tax)

♦ 矫正性税收着眼于私人边际成本的调整。

对污染者每单位产量征税,税额正好等于污染者

在效率产量水平上造成的边际损害。

♦ 实际上庇古税规定了污染权的价格。

♦ 矫正性税收的征收,迫使厂商提高产品的价格,减少供给量,进而减轻污染程度。

♦ 污染税的税基有不同的确定方法:排污量,产量,投入物。

缺点:

确定合适的税率不是很容易。

由政治实体而不是由经济实体来征税,政治也许会妨碍恰当的税收水平的制定 优点:

能以比较低的社会成本减少污染;

有经济效率(污染少的企业可以有低成本的回报; 激励排污者去开发减少污染的技术;

与其他税收相比,庇古税能正向推动资源配置的最优化; 增加了政府的收入,提高经济福利水平。

美元

每年产量

O 社会效率产量

i

j

政府补贴

政府补贴是假定污染企业的数量是固定的,通过向污染者支付一笔钱使其不污染,可以获得效率水平,即对污染企业每停止一单位产品,政府就向它补贴一定数额(社会最优量的边际外在成本)。

● 货币性补贴是以排污企业的数目既定为前提的,否则,补贴可能吸引其他企业进入这一行业; ● 并非所有的补贴都基于正外部效应的矫正,如有些补贴仅仅是为了灾后救济或减轻贫困。

缺陷:

● 补贴最终来源于税收,因而可能增加财政的负担;

●

是缺乏效率的(厂商可以在低于全部成本下的价格出售商品)

庇古税和补贴方式有异曲同工之处,但对于收入分配的影响是不同的,征税下企业要缴纳大量的税收,而在补贴方式下政府给与企业一定的补贴额,企业获得收入。

市场交易机制-污染权的买卖

排污权交易

排污权交易又称买卖许可证交易制度,是指在环境部门监督管理下,各个持有排污指标的单位在有关的政策、法规约束下进行的交易活动。

排污权是指排污单位向环境排放污染物的一种许可资格,这种资格是排污单位通过向国家机关申请取得或其他合法途径获得排污许可证而取得的排放污染物的权力。

排污指标是在实行排污许可证制度的地区,排污者享有的由其所持的排污许可证规定的单位时间内对某种特定污染物的合法排放量。

以高成本才能减少污染的企业将愿意为污染许可证支付最高的价格;那些以低成本可以减少污染的企业也愿意出卖它们所拥有的许可证。

在政府采取管制的环境下,政府允许污染许可证交易是一种有效的政策。

优点:

♦ 污染许可证通过使企业排污要付出成本而激励企业减少污染; ♦ 可以促进潜在的反污染手段的开发;

缺陷:

美元

每年Q

O

优量

i j

市场量

对污染许可证的数量难以精确测量,有待进一步完善。

容易引起权力寻租。