甘草四国药典比较

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:5

甘草的中药属性和药理作用甘草又名乌拉尔甘草,是一种补益中草药。

下面店铺要介绍的是甘草的中药属性和药理作用。

甘草的中药属性入药部位豆科植物甘草、胀果甘草或光果甘草的干燥根及根茎。

性味归经【性味】:甘,平。

①《本经》:味甘,平。

②《别录》:无毒。

③《本草衍义》:微凉。

④《珍珠囊》:生甘,平;炙甘,温。

【归经】:入脾、胃、肺经。

①《汤液本草》:入足厥阴、太阴、少阴经。

②《雷公炮制药性解》:入心、脾二经。

③《本草通玄》:入脾、胃。

④《本草经解》:入手太阴肺经、足太阴脾经。

用法用量内服:煎汤,3~9g(大剂量30~60g)。

外用:适量,煎水洗渍;或研末敷。

禁/宜人群1、湿盛胀满,浮肿者不宜用。

2、反大戟、芫花、甘遂、海藻。

3、久服较大剂量的生甘草,可引起浮肿等。

4、不可与鲤鱼同食,同食会中毒。

炮制方法春、秋二季采挖,除去须根,晒干。

采挖后的甘草在加工时严守传统工艺,做到皮净身干,单条顺直,两头见刀,口径整新,根茎分拢,按类归等。

地理分布甘草多生长在干旱、半干旱的荒漠草原、沙漠边缘和黄土丘陵地带,在引黄灌区的田野和河滩地里也易于繁殖。

它适应性强,抗逆性强。

在我国,甘草生长在西北、华北和东北等地。

喜干燥气候,耐寒,野生在干旱的钙质上,排水良好的、地下水位低的砂质壤土栽培。

忌地下水位高和涝洼地酸性土壤。

土壤中性或微碱性为好。

甘草的药理作用1. 对消化系统的作用:除去甘草甜素的浸膏及甘草中黄酮甙类对大鼠实验性溃疡有明显保护作用。

2. 肾上腺皮质激素样作用:甘草浸膏、甘草甜素及甘草次酸对健康人及动物都有促进钠,水潴留的作用;小剂量甘草甜素(每只100ug )能使大鼠胸腺萎缩及肾上腺重量增加,产生糖皮质激素可的松样作用。

大剂量时则糖皮质激素样作用不明显,只呈现盐皮质激素样作用。

3. 解毒作用甘草浸膏及甘草甜素对某些药物中毒、食物中毒、体内代谢产物中毒都有一定的解毒能力。

解毒作用的有效成份为甘草甜素,解毒机制为甘草甜素对毒物有吸附作用,甘草甜素水解产物葡萄糖醛酸能与毒物结合,以及甘草甜素有肾上腺皮质激素样作用,增强肝脏的解毒能力等方面因素综合作用的结果。

姓名:徐涛学号:14211020462 专业:中药生物技术学《中国药典》、《美国药典》、《欧洲药典》比较1、各国药典概况1.1 历史沿革《中国药典》英文名称Pharmacopoeia of The People’s Republic of China;简称Ch .P。

1950年4月,成立了第一届中国药典编纂委员会,药典委员会分设名词、化学药、制剂、植物药、生物制品、动物药、药理、剂量8个小组,第一版《中国药典》于1953年由卫生部编印发行。

1957年出版《中国药典》1953年增补本。

1953年药典共收载药品531中,其中化学药215种,植物药与油脂类65种,动物药13种,抗生素2种,生物制品25种,各类制剂211种。

1965年1月26日卫生部颁布《中国药典》1963年版(第二版)发行通知和实施办法。

本版药典收载药品1310种,分一、二部,各有凡例和有关的目录,一部收载中医常用的中药材446种和中药成方制剂197;二部收载化学药品667种。

此外,一部记载药品的“功能主治”,二部增加了药品的“作用与用途”。

1979年10月4日卫生部颁布《中国药典》1977年版(第三版),自1980年1月1日起执行。

本版药典共收载药品1925种,其中一部收载中草药材(包括少数民族药材)、中草药提取物、植物油脂以及单味药材制剂等882种,成方制剂(包括少数民族药成方)270种,共1152种;二部收载化学药品、生物制品等773种。

1985年9月出版《中国药典》1985年版(第四版),1986年4月1日起执行。

本版收载药品1489种,其中一部收载中药材、植物油脂及单味制剂506种,成方制剂207种,共713种,二部收载化学药品、生物制品等776种。

1990年12月3日卫生部颁布《中国药典》1990年版(第五版),自1991年7月1日起执行。

1990年版的第一、第二增补本先后于1992、1993年出版,英文版于1993年7月出版。

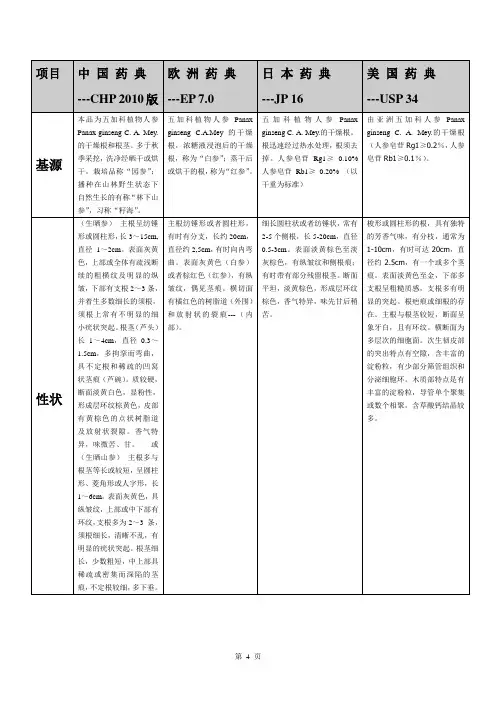

项目中国药典---CHP 2010版欧洲药典---EP 7.0日本药典---JP 16美国药典---USP 34基源本品为五加科植物人参Panax ginseng C. A. Mey.的干燥根和根茎。

多于秋季采挖,洗净经晒干或烘干。

栽培品称“园参”;播种在山林野生状态下自然生长的有称“林下山参”,习称“籽海”。

五加科植物人参Panaxginseng C.A.Mey 的干燥根,浓糖液浸泡后的干燥根,称为“白参”;蒸干后或烘干的根,称为“红参”。

五加科植物人参Panaxginseng C. A. Mey.的干燥根。

根迅速经过热水处理,根须去掉。

人参皂苷Rg1≥0.10%人参皂苷Rb1≥0.20% (以干重为标准)由亚洲五加科人参Panaxginseng C. A. Mey.的干燥根(人参皂苷Rg1≥0.2%,人参皂苷Rb1≥0.1%)。

性状(生晒参)主根呈纺锤形或圆柱形,长3~15cm,直径1~2cm。

表面灰黄色,上部或全体有疏浅断续的粗横纹及明显的纵皱,下部有支根2~3条,并着生多数细长的须根,须根上常有不明显的细小疣状突起。

根茎(芦头)长1~4cm,直径0.3~1.5cm,多拘挛而弯曲,具不定根和稀疏的凹窝状茎痕(芦碗)。

质较硬,断面淡黄白色,显粉性,形成层环纹棕黄色,皮部有黄棕色的点状树脂道及放射状裂隙。

香气特异,味微苦、甘。

或(生晒山参)主根多与根茎等长或较短,呈圆柱形、菱角形或人字形,长1~6cm。

表面灰黄色,具纵皱纹,上部或中下部有环纹,支根多为2~3 条,须根细长,清晰不乱,有明显的疣状突起。

根茎细长,少数粗短,中上部具稀疏或密集而深陷的茎痕,不定根较细,多下垂。

主根纺锤形或者圆柱形,有时有分支,长约20cm,直径约2,5cm,有时向内弯曲。

表面灰黄色(白参)或者棕红色(红参),有纵皱纹,偶见茎痕。

横切面有橘红色的树脂道(外围)和放射状的裂痕---(内部)。

细长圆柱状或者纺锤状,常有2-5个侧根,长5-20cm,直径0.5-3cm。

⽢草《中国药典》⾎压及⽔肿,⼀般限制⾷盐摄⼊残停药后即可消失,不影响治疗。

疗程以4~6周为限,超过此限,则⼼脏受累机会即增多。

为了防⽌出现⽔肿、⾎压升⾼等副作⽤,有⼈曾合并使⽤双氢克尿塞。

临床上还观察到,如以⼩剂量⽢草浸膏配合吸着剂和收敛剂、或⽤脱甙⽢草浸膏治疗,则副作⽤⼤⼤减少或完全避免,但疗效亦随之降低。

鉴于⽢草有潴钠排钾的副作⽤,故应禁⽤于肾脏病、⾼⾎压病患者。

长期应⽤所致的⼼肌损害亦应予重视。

此外,临床上曾以⽢草为主配合其它药物,如乌贼⾻、⽡楞⼦、陈⽪、蜂蜜等治疗溃疡病,效果亦佳。

②治疗阿狄森⽒病据少数病例观察,对轻度或初期患者疗效较为显著,可使患者体重增加,体⼒增强,⾷欲增进,⾎压增⾼,⽪肤⾊素沉着减退,⾎清电解质浓度有所改善,⾎清中钠、氯的浓度升⾼和钾的下降可⾄正常范围,尿中17-酮类甾醇排泄量增加;有些病例X线显⽰⼼脏明显增⼤,可达正常范围。

对于重症或晚期患者,单独应⽤的效果不甚理想,甚⾄不能预防危象的发⽣,⽽必须加⽤⽪质酮才能奏效;两者并⽤时,可减少后者的需要量,认为是⼀种互补作⽤。

⽢草治疗本病的理论根据,⼀般认为是⽢草中有效成分⽢草次酸的作⽤与去氧⽪质酮有类似之处,能使钠、氯化物及⽔滞留体内⽽⾎钾离⼦浓度降低,从⽽收到治疗效果。

也有认为⽢草治疗本病的作⽤,在性质上与醛固酮最为近似。

副作⽤:过量时可发⽣浮肿、⽓喘、头痛,伴以⾼⾎压,肺⽔肿,对⽼年患者可引发⼼脏性⽓喘等。

⽤法:采⽤⽢草流浸膏,但剂量⼤⼩须视各别情况⽽定。

各地报告颇不⼀致,每⽇量有⽤15毫升的,有⽤20~30毫升的,尚有渐增⾄30~60毫升的。

也有⽤⽢草浸膏每⽇20~45克,或⽢草酸6克,或⽢草次酸3~5克的。

维持剂量亦因⼈⽽异,持续应⽤数周后,患者可对⽢草之敏感度增加,剂量应逐渐减少,有的病例维持量仅需开始量的1/1O。

还有⼈⽤⽢草粉,每⽇15~30克,认为其疗效优于⽢草流浸膏。

③治疗席汉⽒综合征⽢草粉10克,⽇服3次,同时配合甲基睾丸素、甲状腺素、葡萄糖、维⽣素等。

甘草资源的生态分布及质量评价摘要:甘草(Glycyrrhiza uralensis Fisch.)是一种重要的食用、饲用及轻工业用原料商品。

甘草以其独特的形、色、质、味及传统的有效运用,在世界市场享有盛誉。

从甘草分类学、生物学特征概述了中国甘草资源的自然特性;从甘草的分布学特征、区划学特征和产区学特征阐述了甘草的生态学特征。

从形态组织学、化学成分含量测定方法对其进行质量评价。

关键词:甘草;自然特征;分布;生态学特征;质量评价甘草(Glycyrrhiza uralensis Fisch.)别名甜草、密草、甜根、美草、国老,以根味甘甜而得名,为豆科甘草属多年生草本植物[1]。

是中国2000 多种草药中用量最大的一种传统中药材,具有调和诸药、益气补脾、祛痰止咳、清热解毒、预防癌症等功效,素有“十方九草,无草不成方”之说[2]。

早在1700 多年前的《神农本草经》中就将“药中之王”的甘草列为上品,其在中医临床上应用之广是其他中草药难以比拟的;同时,作为最常用的大宗中药材,国家中医药管理部门将其列为重点管理的4大药材之一[1]。

甘草除了具有巨大的药用价值外,其提取物也是很好的甜味剂、乳化剂和矫味剂,广泛应用于食品、饮料、烟草、日用化工、轻工及畜牧业等领域,市场需求量巨大。

传统的甘草道地产区为中国西北地区,其中宁夏、甘肃、新疆、内蒙古的乌拉尔甘草更是重点地道药材[3]。

本文就甘草的自然资源状况、分布范围及质量评价方法进行综合论述,以期为甘草资源的合理开发、利用和保护提供科学依据。

1甘草资源的自然特征1.1 分类学特征甘草属(Glycyrrhiza L)是由瑞士植物学家林奈在其 1753 年所著的《植物属志》中正式命名,并描述了甘草属的 3个种。

甘草属的基本特征是:多年生草本植物,通常被腺毛或鳞片状腺体;根茎粗壮,常木质化;奇数羽状复叶,托叶棕褐色,干膜质,宿存;总状花序腋生,花蓦钟状,5 齿裂;荚果革质,具刺或瘤状突起,不开裂或稍 2 瓣裂;种子肾形或近球形,无种阜。

不同产地甘草药材质量评价

陈玉娥;冯冲;杨诗慧;刘奇越;刘尉棋;杜远远;马恩耀;周劲松

【期刊名称】《安徽农业科学》

【年(卷),期】2023(51)1

【摘要】[目的]了解不同产地甘草药材质量的差异。

[方法]以4个产区15批甘草

药材为材料,按照药典规定下的检测项进行检测,并用非参数检验、逐步判别分析法、熵权TOPSIS法和R型聚类分析法分析不同产地甘草药材的差异性。

[结果]所有检测项均符合药典检测要求;运用逐步判别分析从检测指标中筛选出5个特异性指标,分别为酸不溶灰分、水分、铜、砷、汞;根据筛选的指标建立产地判别模型,甘肃省

白银市景泰县、甘肃省兰州市榆中县、内蒙古自治区鄂尔多斯市巴音乌素以及内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡的样品可明显分为4类,回判的正确率为100%;

以水分、总灰分、酸不溶性灰分、甘草酸、甘草苷为指标,运用熵权TOPSIS法分

析不同产地甘草质量差异效果较差,运用R型聚类分析法效果明显。

[结论]不同产

地甘草药材质量有差异;逐步判别分析法是判别不同产地甘草的有效方法。

【总页数】5页(P183-187)

【作者】陈玉娥;冯冲;杨诗慧;刘奇越;刘尉棋;杜远远;马恩耀;周劲松

【作者单位】广州采芝林药业有限公司;广东汉潮中药科技有限公司

【正文语种】中文

【中图分类】R284.1

【相关文献】

1.光皮木瓜质量标准研究与不同产地药材的质量评价

2.黄芩药材不同产地及不同炮制品的质量评价

3.不同产地不同品种丹参药材内在质量评价

4.不同产地甘草药材中甘草酸含量的比较

5.彝药菊三七的质量标准及不同产地药材的质量评价

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

药用甘草中亚进口标准

根据中国药典(2020年版)的规定,进口的药用甘草应符合以下标准:

1. 品种:应为豆科植物甘草(Glycyrrhiza uralensis Fisch.)、胀果甘草(Glycyrrhiza inflata Bat.)或光果甘草(Glycyrhiza sativa L.)的干燥根及根茎。

2. 产地:应来源于原产国或地区,并应符合我国对药用甘草进口的规定。

3. 外观:应为圆柱形或圆锥形,表面灰棕色或灰褐色,有显著的纵皱纹、沟纹及稀疏的横皮孔。

质坚实而重。

断面略显平坦,黄白色,有粉性,形成层环明显,射线放射状,有裂隙。

根茎呈圆柱形,表面有芽痕,横切面中央有髓。

4. 气味:具有特有的香气,味甜而特殊。

5. 水分:不得过13.0%。

6. 总灰分:不得过5.0%。

7. 酸碱度:pH值应为5.0~7.0。

8. 重金属及有害元素:铅、镉、汞、砷、铜等重金属及有害元素含量应符合我国相关标准。

9. 农药残留量:应符合我国对药用甘草进口的农药残留量规定。

10. 微生物限度:应符合我国对药用甘草进口的微生物限度规定。

符合以上标准的药用甘草方可进口。

在实际操作中,进口商应提供相应的检验报告,以确保进口的药用甘草符合我国的规定。

同时,进口的药用甘草还需要经过我国海关的检疫和检验,合格后方可进入我国市场。

新疆、甘肃地区甘草质量评价研究谢晓婷;李霞;陈卫东;彭灿;朱光宇【摘要】目的比较新疆与甘肃地区甘草的性状、鉴别特征和有效成分含量,研究在不同生长条件下我国甘草主产区的药材和饮片质量,为甘草的后续开发与利用提供理论依据。

方法采用性状鉴别法对性状进行描述,采用显微鉴别法展现甘草粉末和切片的结构特征,采用高效液相色谱法测定有效成分含量。

结果在性状方面,新疆甘草药材比甘肃甘草药材平均直径略大;在显微方面,两个产地具有基本相同的结构,但新疆家种甘草的淀粉粒数量略多,且平均粒径也略大;在含量方面,新疆甘草中甘草酸平均含量约为甘肃甘草酸平均含量的1.5倍。

结论新疆、甘肃地区甘草的鉴别和质量评价为甘草药材的质量标准研究及甘草药材的后续开发提供理论依据。

【期刊名称】《安徽中医药大学学报》【年(卷),期】2019(038)002【总页数】4页(P85-88)【关键词】甘草;性状;显微;含量测定【作者】谢晓婷;李霞;陈卫东;彭灿;朱光宇【作者单位】[1]安徽中医药大学药学院,安徽合肥230012;[2]安徽省中医药科学院,安徽合肥230012;[3]安徽中医药大学药物代谢研究所,安徽合肥230016;[1]安徽中医药大学药学院,安徽合肥230012;[2]安徽省中医药科学院,安徽合肥230012;[3]安徽中医药大学药物代谢研究所,安徽合肥230016;[1]安徽中医药大学药学院,安徽合肥230012;[2]安徽省中医药科学院,安徽合肥230012;[3]安徽中医药大学药物代谢研究所,安徽合肥230016;[1]安徽中医药大学药学院,安徽合肥230012;[2]安徽省中医药科学院,安徽合肥230012;[3]安徽中医药大学药物代谢研究所,安徽合肥230016;[4]马鞍山市中心医院,安徽马鞍山243000;【正文语种】中文【中图分类】R282.7甘草为豆科属植物甘草(Glycyrrhiza uralensis Fisch.)、胀果甘草(Glycyrrhiza inflata Bat.)、光果甘草(Glycyrrhiza glabra L.)的干燥的根及根茎,具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药之功效[1]。

各国药典比较ChP、USP、Ph.Eur.中药/天然药物质量标准比较及评述—以芦荟为例by14211第一部分中美欧药典简介1.中国药典《中华人民共和国药典》,简称《中国药典》。

是由国家药典委员会(原名卫生部药典委员会成立于1950年),根据《中华人民共和国药品管理法》的规定,负责组织编纂《中华人民共和国药典》及制定、修订国家药品标准,是法定的国家药品标准。

由国家食品药品监督管理部门批准颁布实施。

《中华人民共和国药典》(简称《中国药典》)2010年版,分一部、二部和三部,收载品种总计4567种,其中新增1386种。

药典一部收载药材和饮片、植物油脂和提取物、成方制剂和单味制剂等,品种共计2165种,其中新增1019种(包括439个饮片标准)、修订634种;药典二部收载化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品以及药用辅料等,品种共计2271种,其中新增330种、修订1500种;药典三部收载生物制品,品种共计131种,其中新增37种、修订94种。

2010版药典收载的附录亦有变化,其中药典一部新增14个、修订47个;药典二部新增15个、修订69个;药典三部新增18个、修订39个。

一、二、三部共同采用的附录分别在各部中予以收载,并尽可能做到统一协调、求同存异。

中国药典包括凡例、正文及附录,是药品研制、生产、经营、使用和监督管理等均应遵循的法定依据。

所有国家药品标准应当符合中国药典凡例及附录的相关要求。

作为我国保证药品质量的法典,本版药典在保持科学性、先进性、规范性和权威性的基础上,着力解决制约药品质量与安全的突出问题,着力提高药品标准质量控制水平,充分借鉴了国际先进技术和经验,客观反映了中国当前医药工业、临床用药及检验技术的水平,必将在提高药品质量过程中起到积极而重要的作用,并将进一步扩大和提升我国药典在国际上的积极影响。

2.美国药典《美国药典/国家处方集》U.S. Pharmacopeia / National Formulary(简称USP/NF)。

常用中药品种论述之补脾益气调和诸药论甘草甘草为豆科植物甘草Glycyrrhiza uralensis Fisch.、胀果甘草Glycyrrhiza inflata Bat. 或光果甘草Glycyrrhiza glabra L. 的干燥根和根茎。

又名:国老、粉草、甜草、棒草、蜜草、红甘草、粉甘草、甜根子。

原植物甘草分布于华北、东北、西北,主产于内蒙古,以伊克昭盟杭锦旗所产者品质最优,又习称“内蒙甘草”;胀果甘草分布于甘肃、新疆及陕北三边,又习称“新疆甘草”或“西北甘草”;光果甘草又名洋甘草,分布于甘肃、青海、新疆,且欧洲有产,故又习称“欧甘草”或“洋甘草”。

本品药材性状:(1)甘草:根呈圆柱形,长25~100cm,直径0.6~3.5cm;外皮松紧不一;表面红棕色或灰棕色,具显著的纵皱纹、沟纹、皮孔及稀疏的细根痕;质坚实,断面略显纤维性,黄白色,粉性,形成层环明显,射线放射状,有的有裂隙;根茎呈圆柱形,表面有芽痕,断面中部有髓;气微,味甜而特殊;(2)胀果甘草:根和根茎木质粗壮,有的分枝,外皮粗糙,多灰棕色或灰褐色;质坚硬,木质纤维多,粉性小;根茎不定芽多而粗大;(3)光果甘草:根和根茎质地较坚实,有的分枝,外皮不粗糙,多灰棕色,皮孔细而不明显。

商品甘草分皮草与粉草两大类,以皮草为主流。

皮草去皮成粉草,浪费较大,对质量亦无补益,目前已无生产。

皮草分为西草(西北草)和东草(东北草)两大类,主要以品质区分,不完全受地区限制。

西草系指内蒙古西部及陕西、甘肃、青海、新疆等地所产的皮细、色红、粉足的优质甘草,不符合标准者可列为东草,原植物主要是甘草,其次为光果甘草、胀果甘草、黄甘草。

东草系指内蒙古东部及河北、山西、东北等地所产,一般未斩头尾;如皮色好,又斩去头尾,可列为西草,原植物主要系甘草。

本品味甘,性平;归心、肺、脾、胃经。

功能:补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。

中医临床用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性。

作者:高静,陈艺文,单鸣秋,丁安伟【关键词】药典;质量标准;植物药植物药在历史上曾是世界各国医疗的主要药物,如中国的应用历史至少有2000年。

近代伴随化学、制药工业的飞速发展,植物药的主流地位在世界范围内逐渐被化学合成药物所替代。

然而,随着近年来“回归自然”、“绿色产品”消费市场的不断扩大,以及植物药在某些方面具有化学合成药物无法相比的优势而重新获得各国注意,植物药及其精制剂、提取物的质量标准、安全性等问题日益受到关注。

1 中国、日本药典植物药收载标准概况在中国传统医学中,植物药作为临床使用的主要药物,很早就被应用于汤、散剂等成方制剂,形成了一套独特的体系。

植物药被收载于历代各类药物学(本草)著作中,唐代由政府编修、颁布的药典性质著作《新修本草》收载的大部分是植物药,可以说是药典收载植物药的开始。

中医学及其应用植物药的技术在日本、朝鲜、越南等国也被广泛传播,影响深远。

目前,这些国家的药典都收载了很多植物药,并针对其安全性和质量制定了一定的标准。

以有代表性的日本为例,《日本药局方》(JP)第14改正版(含追补版和局外生药规格)共收载生药(含粉末)249种,据统计,其中基原和药用部位与2000年版《中华人民共和国药典》(CP)一致的有83个品种[1]。

植物生药作为中药材收载于CP一部。

在鉴别方面,CP过去版本常用显色和试管反应,专属性较差,而现在已全面转向薄层色谱法(TLC)为主的鉴别手段。

2005年版CP新增了专属性TLC鉴别662项。

在检查项目方面,普遍增加了杂质、水分、灰分和酸不溶性灰分等项目检查,以保证中药材的纯净度,新增杂质检查34个品种,水分检查178个品种,灰分有135个品种,酸不溶性灰分有130个品种。

在含量测定方面,CP自1990年版开始,引用现代仪器检测方法如高效液相色谱法(HPLC)、气相色谱法(GC)和薄层扫描(TLCS)等测定含量,2005年版CP 在收载的药材及饮片551个品种中,有281个建立了含量测定方法,其中采用HPLC等仪器分析方法的为217个,占总数的77%[2]。

解毒之王,药中国老——甘草甘草在生活中很常见,而且适用性很广,具有多重健康功效。

而对于甘草的应用,古人很久之前就有研究和记载。

其最主要的功效在于安和药石并且可解百毒,世人称其为药中“国老”。

据《本草纲目》记载,甘草别名生草、炙草、草梢等,其味甘,性平。

归心、肺、脾、胃经。

适用体质:气虚、血虚。

甘草用于调和药物时用量较小,2~6克即可,作主药时可10克左右,切记的是,甘草不可用量过大,除非是急症、中毒抢救,方可30~60克左右。

甘草长期使用会引起水肿、高血压等,所以甘草用量就少不就多。

甘草平时最主要的三个功效是:清热解毒、甘温益气、补脾益胃。

清热解毒:甘草对润肺止咳有明显疗效,特别是痰热咳嗽,几片甘草泡水就能有很好的疗效。

甘温益气:甘草甘湿益气,缓急止痛,脾虚胃弱的服用为佳。

补脾益胃:甘草除邪热,缓正气,养阴血,补脾胃,益气。

现代研究也表明,甘草里的多种成分对疾病有很好的效果,比如甘草甜素、甘草次酸等,甘草次酸、甘草甘等成分对保护胃黏膜、中和毒素、缓和咽喉炎症都有不错的疗效。

甘草作为药中国老,配伍有很多选择,一是配附子,具有通脉、补肾阳的作用。

二是配白芍,可敛阴养血,使津血足而经脉得养,起到缓急止痛的目的。

对于气血不和的腹痛有疗效。

甘草本身不能多用、长时间的用,所以搭配其他药材、食材一起是比较好的选择,而且甘草产地广泛,野外也有很多,前段时间某10岁小孩离家出走独自翻越大山,生病了,就是凭借老一辈告诉他的知识,甘草配蒲公英,起到清热解毒的作用,使他感冒痊愈。

生活中甘草作用也很广泛。

取甘草3克,薄荷10克,洗净冲泡,加入白糖,就是一杯好喝又健康的薄荷甘草茶,解暑,化热止咳平喘。

取甘草100克,绿豆150克,洗净加水熬煮,就是一碗甘草解毒汤(非中毒勿用)。

对食物药物中毒、醉酒有效。

取甘草15克、莲子250克,洗净加水入锅煮沸,加糖,就是甘草莲子饮,健脾益气,养心安神。

甘草不只是做药,它本身的甜味也很适合入菜,比如酸萝卜、酸黄瓜,加入甘草就会酸酸甜甜别具风味。

甘草Radix Glycyrrhizae 中、日、美三国药典质量标准的比较前言:随着中国加入WTO,我国药品标准工作在促进我国医药事业发展方面、在国际间药品标准协调方面以发挥越来越重要的作用。

参照国际间药品标准协调工作的进展,结合我国实际,调整我国药品标准制订和修订的策略,对促进我国民族医药工业的发展,增进国际间医药贸易往来将会产生深远的影响。

正文:以甘草为例比较重、日、美三国药典质量标准来源:【中国药典】:本品为豆科植物甘草Radix Glycyrrhiza uralensis Fisch.、胀果甘草Glycyrrhiza in flataBat.或光果甘草Glycyrrhiza glabra L.的干燥根及根茎。

春、秋二季采挖,除去须根,晒干。

【日本药局方】:Glycyrrhiza uralensis Fischer, Glycyrrhiza glabra Linne(Leguminosae)的干燥根。

【美国药典】:Glycyrrhiza glabra L.和G.Uralensis Fischer的根、根茎及匍匐枝。

性状:【中国药典】:根呈圆柱形,长25~100cm,直径0.6~3.5cm。

外皮松紧不一。

表面红棕色或灰棕色,具显著的纵皱纹、沟纹、皮孔及稀疏的细根痕。

质坚实,断面略显纤维性,黄白色,粉性,形成层环明显,射线放射状,有的有裂隙。

根茎呈圆柱形,表面有芽痕,断面中部有髓。

气微,味甜而特殊胀果甘草根及根茎木质粗壮,有的分枝,外皮粗糙,多灰棕色或灰褐色。

质坚硬,木质纤维多,粉性小。

根茎不定芽多而粗大光果甘草根及根茎质地较坚实,有的分枝,外皮不粗糙,多灰棕色,皮孔细而不明显。

【日本药局方】:圆柱形,长1m以上,直径0.5~3.0cm。

表面暗棕色或红棕色,断面略呈纤维性,横切面皮部与木质部界面分明,呈放射状。

气微,味甜。

【美国药典】:呈圆柱形,长约1m,直径0.5~3.0cm,外表深棕色至红棕色,有皮孔。

甘草四国药典比较班级:51 学号:1045114 姓名:陈多清一、质量标准比较1.中国药典(CHP2010)来源:本品为豆科植物甘草Radix Glycyrrhiza uralensis Fisch.、胀果甘草Glycyrrhiza in flataBat.或光果甘草Glycyrrhiza glabra L.的干燥根及根茎。

春、秋二季采挖,除去须根,晒干。

性状:1)根呈圆柱形,长25~100cm,直径0.6~3.5cm。

外皮松紧不一。

表面红棕色或灰棕色,具显著的纵皱纹、沟纹、皮孔及稀疏的细根痕。

质坚实,断面略显纤维性,黄白色,粉性,形成层环明显,射线放射状,有的有裂隙。

根茎呈圆柱形,表面有芽痕,断面中部有髓。

气微,味甜而特殊。

2)胀果甘草根及根茎木质粗壮,有的分枝,外皮粗糙,多灰棕色或灰褐色。

质坚硬,木质纤维多,粉性小。

根茎不定芽多而粗大。

3)光果甘草根及根茎质地较坚实,有的分枝,外皮不粗糙,多灰棕色,皮孔细而不明显。

鉴别:1)本品横切面:木栓层为数列棕色细胞。

栓内层较窄。

韧皮部射线宽广,多弯曲,常现裂隙;纤维多成束,非木化或微木化,周围薄壁细胞常含草酸钙方晶;筛管群常因压缩而变形。

束内形成层明显。

木质部射线宽3~5列细胞;导管较多,直径约至160μm;木纤维成束,周围薄壁细胞亦含草酸钙方晶。

根中心无髓;根茎中心有髓粉末淡棕黄色。

纤维成束,直径8~14μm,壁厚,微木化,周围薄壁细胞含草酸钙方晶,形成晶纤维。

草酸钙方晶多见。

具缘纹孔导管较大,稀有网纹导管。

木栓细胞红棕色,多角形,微木化。

2)取本品粉末1g,加乙醚40ml,加热回流1小时,滤过,药渣加甲醇30ml,加热回流1小时,滤过,滤液蒸干,残渣加水40ml使溶解,用正丁醇提取3次,每次20ml,合并正丁醇液,用水洗涤3次,蒸干,残渣加甲醇5ml使溶解,作为供试品溶液。

另取甘草对照药材1g,同法制成对照药材溶液。

再取甘草酸铵对照品,加甲醇制成每1ml含2mg的溶液,作为对照品溶液。

照薄层色谱法试验,吸取上述三种溶液各1~2μl,分别点于同一用1%氢氧化钠溶液制备的硅胶G薄层板上,以乙酸乙酯-甲酸-冰醋酸-水(15:1:1:2)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰,置紫外光灯(365nm)下检视。

供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点;在与对照品色谱相应的位置上,显相同的橙黄色荧光斑点。

检查:水分照水分测定法测定,不得过12.0%总灰分不得过7.0%酸不溶性灰分不得过2.0%重金属及有害元素照铅、镉、砷、汞、铜测定法测定,铅不得过百万分之五;镉不得过千万分之三;砷不得过百万分之二;汞不得过千万分之二;铜不得过百万分之二十有机氯农药残留量照农药残留量测定法测定,六六六(总BHC)不得过千万分之二;滴滴涕(总DDT)不得过千万分之二;五氯硝基苯(PCNB)不得过千万分之一含量测定:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20μl,注入液相色谱仪,测定,即得本品按干燥品计算,含甘草酸(C21H22O9 和 C42H62O16)不得少于1.0%炮制:除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。

性味与归经:甘,平。

归心、肺、脾、胃经。

功能与主治:补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。

用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性。

用法与用量:2~lOg。

注意:不宜与海藻、京大戟、红大戟、甘遂、芫花同用。

贮藏:置通风干燥处,防蛀。

2.日本药典(JP16)来源:Glycyrrhiza uralensis Fischer, Glycyrrhiza glabra Linne(Leguminosae)的干燥根。

性状:圆柱形,长1m以上,直径0.5~3.0cm。

表面暗棕色或红棕色,断面略呈纤维性,横切面皮部与木质部界面分明,呈放射状。

气微,味甜。

鉴别:1)显微鉴别法:横切面:纤维束,薄壁细胞常含淀粉、草酸钙方晶。

2)TLC法:对照品甘草酸;浓度5mg/1mL;溶剂95%乙醇-水(7:3)混合液。

供试液:取粉末2.0g,加95%乙醇-水(7:3)混合液10mL,水浴上加热5min,滤过,即得。

硅胶-G荧光板;展开剂正丁醇-水-冰醋酸(7:2:1);254nm紫外光下检视。

检查:干燥失重 12%以下(6h)灰分 7.0%以下酸不溶性灰分 2.0%以下浸出物稀乙醇浸出物25.0%以上杂质(甘草粉末中)镜检时,不得检出石细胞定量:1)HPLC法测甘草酸的含量:C18色谱柱,稀醋酸(31%)(1→15)-乙腈(3:2)为流动相,检测波长254nm。

2)色谱柱的选定:取甘草酸对照品5mg和对羟基苯甲酸丙酯1mg溶于20mL稀乙醇中,吸取该溶液20μL进样,按上述条件操作,两成分色谱峰应完全分离。

3)重复性:在上述条件下,对照品连续进样5次,峰面积的标准偏差应在1.5%以下。

4)对照品溶液:取已测水分的甘草酸对照品,稀乙醇溶解制成每1mL含0.25mg的溶液,即得。

5)供试品溶液:取粉末0.5g,加稀乙醇70mL,振摇15min,离心;分取上清液,残渣再加稀乙醇25mL提取一次,合并上清液,稀释至100mL,即得。

6)限度,按干燥品计,含甘草酸不得少于2.5%。

3.美国药典(USP34)来源:Glycyrrhiza glabra L.和G.Uralensis Fischer的根、根茎及匍匐枝。

性状:根细长,圆柱体或梭形跟的中部常有分叉2 ~5支,长 5–20cm 主根直径0.5–3 cm ,外表亮黄色或亮灰褐色,有纵向皱纹和疤痕。

断面平整,棕黄色;形成层附近为棕色,味微甜微苦。

鉴别:1)横切面木栓层黄棕色,韧皮部具射线及纤维束;导管伴随木纤维,周围薄壁细胞内含草酸钙结晶。

薄壁细胞内含淀粉粒。

2)TLC法对照品甘草酸,溶剂乙醇-水混合液(7:3)。

供试液:粉末2.0g,溶于乙醇-水混合液(7:3)10mL,水浴加热5min,冷却,滤过,即得。

硅胶板;展开剂丁醇水-冰醋酸(7:2:1)254nm, 检视。

检查:干燥失重 12%以下(6h)灰分 7.0%以下酸不溶性灰分 2.0%以下浸出物稀乙醇浸出物 25.0%以上杂质(甘草粉末中)镜检时,不得检出石细胞农药残留应符合规定重金属不得过0.003%定量:1)HPLC测定甘草酸量:C18柱,流动相为稀磷酸(1→15)-乙腈(3:2);2)检测波长254nm;流速为0.6mL/min;3)对照液:甘草酸对照品适量,精密称定,用乙醇-水(1:1)溶解制成浓度为1mL含0.25mg 的溶液,即得。

4)供试品溶液:取粉末500mg,置烧瓶中,加乙醇-水(1:1)70mL,振摇提取两次,取上清液稀释至100mL,即得。

5)限度,以干燥品计,含甘草酸C42H62O16应不得少于2.5%。

4.欧洲药典(EP 7.0)来源:豆科植物甘草Glycyrrhiza uralensis Fisch,药用部位是根及根茎,药材性状根呈圆柱形,长25~lOOcm,直径0.6~3.5cm。

性状:表面红棕色或灰棕色,具显著的纵皱纹、沟纹、皮孔及稀疏的细根痕。

质坚实,断面略显纤维性,黄白色,粉性,形成层环明显,射线放射状,有的有裂隙。

根茎呈圆柱形,表面有芽痕,断面中部有髓。

鉴别:1)薄层色谱法解决方案:0.50克的粉状药物加入50毫升的圆底烧瓶然后加入16毫升水和4毫升的盐酸,热水浴回流,冷凝过滤。

干燥过滤器和圆底烧瓶,105°c下60分钟将圆底烧瓶置于滤波器,添加20.0ml乙醚和热水在水浴40°c下回流,冷凝器冷却和过滤5分钟。

旋转蒸发仪蒸发干燥。

2)茴香醛溶液:加热105摄氏度5 - 10分钟;在白天审查。

测结果:得到的色谱与对照溶液显示在较低的半紫区。

检查:干燥失重最高10 %, 1克的粉状药物在烘箱105°C干燥2分钟。

总灰分最高10 %的皮药物和最大6 %的去皮药物。

盐酸不溶灰分最高2%的皮药物和最大0.5 %的去皮药物。

赭曲霉毒素最高每公斤中药药物20μ克。

二、评论各自特点:1.中国药典:来源上,中国药典中收载的甘草有甘草、光果甘草、胀果甘草三种来源,药用部位为根及根茎。

性状上,中国药典甘草最短;直径相当;表面均呈红棕色系,断面均有明显形成层。

中国药典将三种甘草分别叙述,日美两国统一叙述,粉末鉴定唯中国药典有记录,中国药典用甘草酸胺作对照品、乙酸乙酯-甲酸-冰醋酸-水(15:1:1:2)作展开剂。

鉴别上,中国药典未提及甘草薄壁细胞内含淀粉粒,但中国药典对甘草横切面的显微特征描述最为细致。

检查上,中国药典不检测醇溶性物质。

含量测定中,中国药典要求甘草酸(C21H22O9 和 C42H62O16)二者干燥总量不得少于1.0%。

2.日本药典:来源上,日本药用部位为根。

性状上,以日本药典甘草最长。

鉴别上,日本提到甘草薄壁细胞内含淀粉粒,日本以甘草酸作对照品、丁醇-水-冰醋酸(7:2:1)作展开剂。

检查上,日本检查醇溶性物质,日本药局方中对甘草粉末中杂质有要求,且镜检不得检出石细胞。

3.美国药典:来源上,药用部位美国药典收载两种为根、根茎及匍匐枝。

鉴别上,美国提到甘草薄壁细胞内含淀粉粒,用TLC法鉴别甘草,以甘草酸作对照品、丁醇-水-冰醋酸(7:2:1)作展开剂。

检查上,美国药典检查醇溶性物质,对重金属及有害元素、农药残留作出含量规定。

含量测定中,美国要求甘草酸C42H62O16干燥品不得少于2.5%。

4.欧洲药典:来源上,药用部位欧洲药典收载为根和匍匐茎。

性状上,欧洲药典提到了髓和辐射结构鉴别上,欧洲药典用TLC法鉴别甘草,用茴香醛来检查甘草色谱的分布。

评论:各国药典在适合自身的情况下,针对不同的国情做出了不一样的调整。

中国药典是全面的阐述和描述了甘草的所有相关内容,结合东西方医药的不同特点而做出了综合的阐述和记录。

美国药典则在药品的安全和相关成分含量的规定上做出了严格的限制,实验数据和含量相对较为严谨,而欧洲和日本药典则在上述两种特点上各自有不同的偏重。

由此看来,一份药典的产生不仅仅是单纯的记载,而是要在相对客观的环境里针对自身作出相应的调整,才能适应自身的发展。

相关文献:1)中国药典(2010 )2)美国药典(USP34)3)日本药局方(JP16)4) 欧洲药典(EP7)。