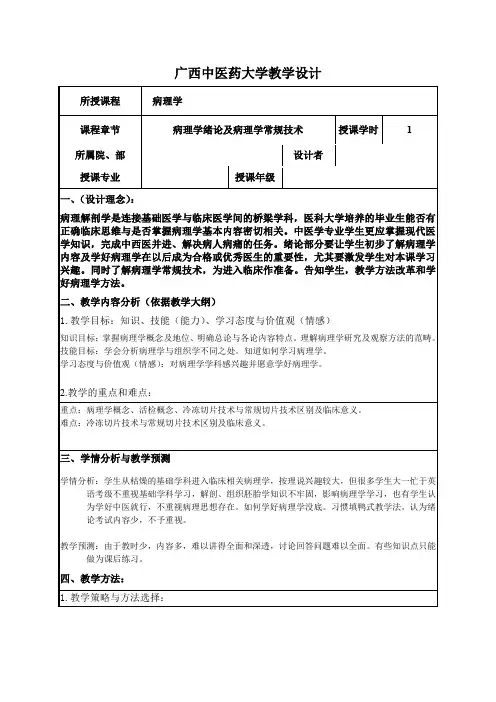

广西中医药大学教学设计

- 格式:doc

- 大小:3.00 MB

- 文档页数:9

一、教学目标1. 知识目标:- 学生能够掌握中医基础理论的基本概念。

- 学生能够了解中医诊断的基本方法。

- 学生能够熟悉常见疾病的中医治疗方法。

2. 技能目标:- 学生能够运用中医理论分析病例。

- 学生能够进行中医诊断和辨证论治。

- 学生能够运用中医技能进行基本操作。

3. 情感目标:- 培养学生对中医文化的兴趣和热爱。

- 增强学生的中医职业素养和责任感。

- 提高学生的团队合作精神和沟通能力。

二、教学内容1. 课程名称:中医基础理论2. 教学章节:中医诊断学3. 教学重点:中医诊断的基本方法、常见疾病的诊断要点。

4. 教学难点:中医辨证论治的技巧、中医技能操作的规范性。

三、教学过程1. 导入新课- 通过提问、案例引入,激发学生的学习兴趣。

- 简要介绍本节课的教学目标和内容。

2. 讲授新课- 系统讲解中医诊断的基本方法,如望、闻、问、切。

- 结合具体病例,讲解常见疾病的诊断要点。

- 介绍中医辨证论治的技巧,强调中医理论在实际应用中的重要性。

3. 实践操作- 安排学生进行中医诊断技能训练,如脉诊、舌诊等。

- 指导学生进行中医技能操作,如拔罐、刮痧等。

4. 案例分析- 提供典型案例,引导学生运用中医理论进行分析。

- 组织学生进行讨论,提高学生的分析和解决问题的能力。

5. 总结与反馈- 总结本节课的重点内容,强调中医理论在实际应用中的重要性。

- 收集学生的反馈意见,改进教学方法。

四、教学评价1. 课堂表现:观察学生的参与度、积极性。

2. 作业完成情况:检查学生的作业质量,了解学生对知识的掌握程度。

3. 案例分析:评估学生的分析能力和解决问题的能力。

4. 实践操作:检查学生的技能操作规范性。

五、教学资源1. 教材:中医基础理论、中医诊断学等。

2. 辅助教材:中医诊断学参考书、中医技能操作手册等。

3. 教学视频:中医诊断技能操作演示视频。

4. 案例资料:常见疾病案例、中医诊断案例分析等。

六、教学反思1. 课后反思:总结教学过程中的优点和不足,不断改进教学方法。

一、课程名称:中医基础理论二、授课对象:中医药专业一年级学生三、授课时间: 40分钟四、教学目标:1. 理解中医基础理论的基本概念和内涵。

2. 掌握中医基础理论的基本原则和方法。

3. 培养学生运用中医基础理论分析和解决实际问题的能力。

五、教学内容:1. 中医基础理论的起源和发展2. 中医基础理论的基本概念3. 中医基础理论的基本原则4. 中医基础理论的方法论六、教学方法:1. 讲授法:通过讲解,使学生了解中医基础理论的基本概念、原则和方法。

2. 讨论法:引导学生就中医基础理论中的关键问题进行讨论,提高学生的思辨能力。

3. 案例分析法:通过分析典型案例,帮助学生运用中医基础理论解决实际问题。

七、教学过程:(一)导入(5分钟)1. 提问:同学们,什么是中医?中医有哪些特点?2. 引出课题:今天我们来学习中医基础理论。

(二)讲授(25分钟)1. 中医基础理论的起源和发展- 简述中医的起源和发展历程- 强调中医基础理论在中医学中的地位和作用2. 中医基础理论的基本概念- 解释中医基础理论的基本概念,如阴阳、五行、脏腑、经络等 - 通过实例说明这些概念在中医学中的应用3. 中医基础理论的基本原则- 阐述中医基础理论的基本原则,如整体观念、辨证论治等- 结合实例说明这些原则在中医临床实践中的应用4. 中医基础理论的方法论- 介绍中医基础理论的研究方法,如文献研究、临床观察等- 通过实例说明这些方法在中医学中的应用(三)讨论(10分钟)1. 提出问题:中医基础理论在临床实践中有哪些应用?2. 引导学生进行讨论,分享自己的观点和经验。

(四)案例分析(5分钟)1. 选择典型案例,如感冒、咳嗽等2. 引导学生运用中医基础理论分析案例,并提出治疗方案八、教学评价:1. 课堂提问:检查学生对中医基础理论知识的掌握程度2. 课堂讨论:评估学生的思辨能力和团队协作能力3. 案例分析:检验学生运用中医基础理论解决实际问题的能力九、教学反思:1. 总结本次试讲的成功之处和不足之处2. 针对不足之处提出改进措施,以提高教学质量十、教学资源:1. 中医基础理论教材2. 中医基础理论相关视频、图片等教学资料通过本次试讲,希望能够让学生对中医基础理论有一个全面、深入的了解,为今后的学习和临床实践打下坚实的基础。

《经络腧穴学》教学浅谈作者:梁韬,乔赟,范郁山,芮靖琳,凌希,侯小红来源:《教育教学论坛》 2017年第47期梁韬,乔赟,范郁山,芮靖琳,凌希,侯小红(广西中医药大学,广西南宁 530001 )摘要:《经络腧穴学》是一门桥梁课程,也是针灸推拿学专业的基础。

该门课程的教学质量直接影响到《刺法灸法学》、《针灸治疗学》的教学质量,笔者在乔赟副教授的指导下对该门课程进行了几年的教学实践,有些浅显的心得体会,试做总结。

关键词:经络腧穴学;教学浅谈;教学设计中图分类号: G642. 0 文献标志码: A 文章编号: 1674-9324 (2017 ) 47-0179-02收稿日期: 2017-04-25作者简介:梁韬(1984-),男(壮族),广西隆林人,硕士,助教,现任广西中医药大学针灸推拿学院基础教研室秘书,研究方向:子母补泻法的临床运用。

指导教师:乔赟(1965-),男(汉族),湖南东安人,博士,副教授,现任广西中医药大学针灸推拿学院基础教研室主任,研究方向:针灸防治哮喘的临床与实验研究。

通讯作者:范郁山(1967-),男(汉族),广西合浦人,博士,教授,现任广西中医药大学针灸推拿学院院长,研究方向:经络与腧穴的主治规律。

《经络腧穴学》作为针灸推拿学专业的主干课程,也是针灸推拿学专业最基础的一门栋梁课程,更是日后学好《针灸学》、《刺法灸法学》、《针灸治疗学》等课程打基础的课程,肩负着学好针灸推拿学的重任。

经络腧穴理论既是针灸学科的核心内容,又是中医基础理论的重要组成部分。

该教材分为上、中、下三篇和附录,其中上篇为经络腧穴总论,中篇为经络腧穴各论,下篇讲述标本根结、气街、四海理论和经络腧穴的现代研究进展。

在该课程的教学上,主要分为理论教学和实践教学两部分。

如何在教学中合理地运用有限的课时讲透教学内容、丰富教学内涵、提高学生的学习兴趣,是进行《经络腧穴学》教学的难点。

现将笔者近年进行该门课程教学的一些心得体会总结如下。

2019年第24期广东化工第46卷总第410期·109·关于《药物化学》课程混合教学模式构建的设计与思考肖泽恩,谭振,林宁*(广西中医药大学药学院,广西南宁530200)Design and Thinking of Building Hybrid Teaching Mode in PharmaceuticalChemistryXiao Ze’en,Tan Zhen,Lin Ning*(College of Pharmacy,Guangxi University of Chinese Medicine,Nanning530200,China) Abstract:The hybrid teaching mode combining online and offline teaching mode is a hot topic in the field of teaching reform,and also one of the development trends of teaching mode.In this paper,through the construction of online course platform,the revision of teaching design and teaching methods,the application of multimedia teaching in experimental teaching and the improvement of evaluation mechanism,the hybrid teaching mode in“Pharmaceutical Chemistry”course is designed and considered.It is believed that the hybrid teaching mode can solve the problems existing in the traditional teaching of“Pharmaceutical Chemistry”.It also can effectively improve the learning effect of students.Keywords:pharmaceutical chemistry;hybrid teaching mode;online course1前言《药物化学》课程连接有机化学、生物、药物等多方向的学科,主要研究和发明新药、合成药物、阐明药物的物理化学性质、药物分子与机体的相互作用、药物的结构与活性的关系,是医药类高等本科院校药学、中药学等专业学生必修课程中一门重要的专业课[1]。

第1篇一、课程名称:中医基础理论实践课二、课程目标:1. 知识目标:- 掌握中医基础理论的实践应用,包括阴阳五行、脏腑经络、气血津液等基本概念。

- 了解常见疾病的中医诊断方法,包括望、闻、问、切四诊。

2. 技能目标:- 学会运用中医诊断技术进行临床实践,包括脉诊、舌诊、望诊等。

- 能够根据中医理论分析病情,制定初步的治疗方案。

3. 情感目标:- 培养学生对中医学的热爱和兴趣,增强职业认同感。

- 培养学生的责任感、团队协作精神和良好的医德医风。

三、教学对象:中医学专业一年级学生四、教学时间:2课时五、教学内容:1. 阴阳五行实践操作- 阴阳五行的基本概念及在临床中的应用。

- 阴阳五行的具体操作方法,如阴阳调和、五行相生相克等。

2. 望诊实践操作- 望诊的基本原则和注意事项。

- 望神、望色、望舌、望形态等具体操作方法。

3. 脉诊实践操作- 脉诊的基本原理和重要性。

- 脉象的分类、脉位的定位、脉力的辨识等。

4. 问诊实践操作- 问诊的基本原则和技巧。

- 问诊的内容,如主诉、现病史、既往史、个人史等。

六、教学过程:第一课时1. 导入新课- 通过提问的方式,引导学生回顾中医基础理论的相关知识,激发学生的学习兴趣。

2. 阴阳五行实践操作- 教师演示阴阳五行的基本操作,如阴阳调和、五行相生相克等。

- 学生分组进行实践操作,教师巡回指导。

3. 望诊实践操作- 教师讲解望诊的基本原则和注意事项。

- 学生分组进行望诊练习,教师点评并纠正错误。

第二课时1. 脉诊实践操作- 教师讲解脉诊的基本原理和重要性。

- 学生分组进行脉诊练习,教师点评并纠正错误。

2. 问诊实践操作- 教师讲解问诊的基本原则和技巧。

- 学生分组进行问诊练习,教师点评并纠正错误。

3. 总结与反馈- 教师总结本次实践课的重点内容,强调实践操作的重要性。

- 学生反馈学习心得,教师进行点评和指导。

七、教学评价:1. 过程评价:- 观察学生在实践操作中的参与度、动手能力、团队合作精神等。

课时:2课时年级:大学教学目标:1. 了解中医药文化的起源、发展及其在我国的地位。

2. 掌握中医药的基本理论、常用中草药及其功效。

3. 培养学生对中医药文化的兴趣,提高文化自信。

4. 增强学生运用中医药知识解决实际问题的能力。

教学重点:1. 中医药文化的起源与发展。

2. 常用中草药及其功效。

教学难点:1. 中医药理论的深入理解。

2. 常用中草药的识别与应用。

教学准备:1. 教学PPT或多媒体课件。

2. 中草药标本、图片等教学资源。

3. 中医药书籍、网络资源等。

教学过程:第一课时一、导入1. 引导学生思考:什么是中医药?中医药在我国的发展历程是怎样的?2. 简要介绍中医药文化的起源、发展及其在我国的地位。

二、讲授1. 中医药文化的起源与发展:- 介绍中医药的起源,如《黄帝内经》等经典著作;- 介绍中医药的发展历程,如汉唐、宋元、明清等时期;- 介绍中医药在我国的地位,如“国医”、“中医瑰宝”等。

2. 常用中草药及其功效:- 介绍常用中草药的名称、形状、产地等;- 介绍常用中草药的功效,如清热解毒、活血化瘀、补气养血等; - 通过图片、标本等形式,让学生直观地认识中草药。

三、互动环节1. 组织学生分组讨论,让学生谈谈自己对中医药文化的了解和看法;2. 请学生分享自己在生活中运用中医药知识解决实际问题的经历。

第二课时一、复习1. 复习第一课时所学内容,巩固学生对中医药文化的认识。

二、深入讲解1. 深入讲解中医药理论,如阴阳五行、脏腑经络等;2. 介绍常用中草药的炮制方法、用法等。

三、实践环节1. 组织学生进行中草药辨识实践活动,让学生学会识别常用中草药;2. 请学生分享自己在实践中遇到的困难和解决方法。

四、总结与反思1. 总结本节课所学内容,强调中医药文化的重要性;2. 引导学生思考:如何传承和发扬中医药文化?教学评价:1. 学生对中医药文化的认识程度;2. 学生对常用中草药的识别与应用能力;3. 学生在互动环节的表现。

基于BOPPPS模型和案例教学法的医学院校《思想道德与法

治》课程有效教学设计

杨睿;谢春

【期刊名称】《数据》

【年(卷),期】2022()11

【摘要】思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程。

BOPPPS开创模块化教学新模式,教学中注重学生参与式学习,重视师生互动和生生互动,能充分调动学生学习积极性。

医药类案例贴近医学院校学生的专业实际,天然地激发学生学习兴趣。

教材语言属于说理论证,医药类案例属于例证,两种论证方法相辅相成,相得益彰。

BOPPPS模型与医药类案例教学法有机融合,助力《思想道德与法治》进行有效教学设计,大幅度提升教学实效性。

【总页数】3页(P146-148)

【作者】杨睿;谢春

【作者单位】广西中医药大学马克思主义学院;广西中医药大学马克思主义学院教学科研办公室

【正文语种】中文

【中图分类】G63

【相关文献】

1.基于BOPPPS模型的大学英语课程有效教学设计

2.基于BOPPPS改进模型的学生态度有效性验证与教学再设计——以“酒店管理概论”课程为例

3.案例教学法

的异化与归正——以思想道德与法治课程为例4.基于BOPPPS模型的案例教学法在仓库消防教学中的应用5.医药类案例教学法在医学院校“思想道德与法治”课中的改革与实践研究

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

摘要目的:针对药理学课程存在内容复杂,理论抽象,传统教学模式教学形式单一、枯燥乏味等问题,将微课引入药理学教学过程,激发学生学习兴趣,提高课堂教学效果。

方法:将微课融入药理学课程教学设计中,根据教学设计的各个环节,以“毛果芸香碱的药理作用和临床应用”为例进行科学、系统的教学设计,在教学过程中运用微课、临床案例导入等多种教学法。

结果:能够有效激发学生学习兴趣,有利于提高药理学的教学效果。

结论:微课融入药理学课程教学设计,非常适用于药理学的教学改革。

关键词药理学;毛果芸香碱;微课;教学设计Application of Micro-lecture in Teaching Pharmacology:Based on the Sample of the Instructional Design of "Pilo-carpine"//WANG ChunlingAbstract Objective:The content of pharmacology is complex and the theory is abstract.The traditional teaching method leads to low interest and poor teaching effect.The introduction of mi-cro-lecture into pharmacology teaching aims to stimulate stu-dents'interest in learning and improve the teaching effect of pharmacology.Methods:The pharmacology and clinical applica-tion of pilocarpine is taken as an example to make a preliminary attempt on the design and production of micro class teaching,various teaching methods are applied throughout the teaching of pharmacology,including micro-lecture,clinical cases introduc-tion and so on.Results:Micro-lecture plays an important role in arousing learning interest and improving the effectiveness of pharmacological teaching.Conclusion:Application of micro-lec-ture in the instructional design of pharmacology is a kind of teaching method which is suitable for pharmacology teaching re-form.Key words pharmacology;pilocarpine;micro-lecture;instruction-al design药理学是阐明药物与机体(含病原体)相互作用及其作用机制的一门学科。

广西中医药大学广西中医药大学《中医内科学》课程教案(首页)广西中医药大学《中医内科学》课程教案(首页)课程名称:_ 《中医内科学》 _任课教师(职称):林寿宁教授授课对象及时间:_中西医结合本科专业97年级2000-2001学年上学期授课题目(章节)__第六章第二节痹病__教具:____ 多媒体电脑_______ 基本教材:__中医内科学(普通高等教育中医药类规划教材、第六版)___________ _教学目的:_ 了解痹病的定义、范围及历代对本病的认识。

熟悉本病的病因病机及病理转归、诊断依据及鉴别诊断要点。

掌握痹病的临床证候特征(辨证要点)。

掌握其各临床证型的证治方法。

对痹病中医现代治疗的常用单味药研究情况及国内名老中医治疗痹病有代表性的经验有所了解。

教学重点、难点:教学难点为痹病的病因病机。

通过以下三个方面的讲解,使学生对痹病的病因病机有正确的理解。

即:痹病的病因包括内在因素(正气不足)及外邪侵袭(风寒湿及热邪)两个方面,外邪“杂至”的意义;外邪“合而为病”的意义。

教学重点为痹病的辨证要点和临床各证型的辨证论治方法。

通过多媒体手段的教学及理论与实际相结合的讲解,使学生掌握痹病的辨证要点及行痹、着痹、寒痹、热痹、尪痹、气血虚证等证候的辨证论治方法。

教学方法:课堂理论教学,采用多媒体方法教学,通过对各种痹病的临床表现图片的展示,加深学生对各型痹病临床特点的认识。

____ ___________________________________________________________________________ _ 课时安排:__ 4 学时__________________________________________________ 课程作业或思考题:1、痹病的病因病机是什么?如何理解正邪两方面的病因对痹病发病的影响及外邪“杂至”和“合而为病”的含义?2、痹病的辨证要点有哪些?3、痹病各个证型的辨证论治方法是什么?教学后记:_ 按教学计划完成教学工作。

中医学专业中药学课程思政教学设计及教学示例近年来,中医学专业中药学课程在高校教育中越来越受到重视。

然而,由于中药学本质上是一门涉及伦理、文化、历史等多个方面的学科,因此,如何将思政教育融入中药学课程教学,提升学生的思想道德素质和人文素养成为了一个亟待解决的问题。

本文旨在探讨中医学专业中药学课程思政教学设计及教学示例。

首先,我们可以从以下几个方面进行思政教育的融入:一、国情教育:中药学的发展与中国传统文化紧密相关,通过对中药学的教学,可以让学生深入了解中华文化的历史渊源,增强民族自豪感和文化认同感。

二、伦理教育:中药学中的很多概念和理论都有着深刻的伦理内涵,如药性、用药规律等。

通过这些内容的教学,可以引导学生树立正确的伦理观念和道德标准,提高其道德素质。

三、实践教育:中药学是一门实践性很强的学科,通过对中药学的实验教学和临床实习,可以让学生身临其境地感受中药学的魅力,从而增强其实践能力和创新意识。

基于以上思想,我们可以设计出以下一堂思政教育融入中药学课程的教学示例:一、开篇引入:通过介绍中药学在国内发展的历史和现状,引导学生深入了解中药学的重要性和地位,增强其爱国情怀和文化认同感。

二、中间环节:通过教授中药学中的伦理概念和用药规律,引导学生树立正确的伦理观念和道德标准,提高其道德素质。

三、实践环节:通过中药学的实验教学和临床实习,让学生亲身体验中药学的魅力,增强其实践能力和创新意识。

四、总结回顾:通过引导学生回顾所学内容,总结课程要点,巩固知识点的同时,进一步强化其爱国情怀和人文素养。

综上所述,中医学专业中药学课程思政教学的融入既可以使学生更好地理解中药学的概念、理论和技能,又可以增强学生的思想道德素质和人文素养,从而实现中药学课程的全面发展。

2018年第21卷第1期广西中医药大学学报收稿日期:2018-01-26基金项目:广西高等教育教学改革工程项目(编号:2014JGA156);中医诊断学国家重点学科开放基金项目(编号:2014ZYZD11);广西中医药大学教育教学研究与改革项目(编号:2017C62)通信作者:祝美珍(1974-),广西梧州人,教授,博士,研究方向:中医诊断学教学;E-mail :119770849@浅谈中医诊断学舌诊课堂教学设计贾微,唐亚平,刘燕平,马艳君,祝美珍(广西中医药大学,广西南宁530001)关键词:中医诊断学;舌诊;教学设计中图分类号:G642文献标识码:A文章编号:2095-4441(2018)01-0107-03课堂设计在近年来被全国各中医高校广泛推行,不仅是国家高等教育改革需要,也是中医学教育发展的需要,在中医教育标准实施与认证中得到推行。

笔者在参加了近年的国内课堂教学设计培训后发现原来的“教案”已经不能满足以学生为中心理念的要求。

为了能收到良好的课堂教学效果,同时不偏离整部教材的主题内容,需要对每个知识点都进行精心的教学设计。

本文结合笔者在中医诊断学中的重点授课内容———舌诊的教学,浅谈其课堂教学设计的方法和效果。

员充分合理运用教材随着近年来国家高等教育教学改革的深化,教材内容和顺序结构也在不断的优化。

教材是学生接受知识的最直接最基础的途径。

那么,教师在做课堂设计时要非常熟悉教材编排顺序,充分合理运用教材提供的内容。

目前我校中医诊断学授课对象是中医学专业本科大一新生,选用李灿东教授主编、中国中医药出版社出版的全国高等中医药院校规划教材(第十版)《中医诊断学》,也是全国中医药行业高等教育“十三五”规划教材。

舌诊安排在第一章望诊第三节,共18页。

在内容方面,各个知识点增加了中医古籍相关的原文描述,学生可以建构中医的学习思维“继承”。

在舌诊开篇就介绍了舌诊第一部专著《敖氏伤寒金镜录》,教师应提醒标记此处作为中医执业医师考试及各类考试考点。

1探讨药剂学有效教学模式的必要性药剂学是药学专业的核心课程之一,是国家执业药师资格考试内容之一,是一门实践性很强的课程,涉及面广,专业性强。

任何药物在临床使用前必须制成适合于患者使用的安全、有效、稳定的剂型。

药剂学是在人类同疾病作斗争的过程中不断发展和完善的。

药剂学学习对于培养学生职业能力起到重要作用。

在药剂学教学中,应以学生为中心,探讨有效的教学方法,以充分调动学生的主观能动性,使其由被动学习变为主动学习。

为培养出具备丰富理论知识、具有较强操作能力的技能型人才,改革教学模式,以加强学生职业能力培养。

但目前大多数教师仍以传统教学为主,从上课讲到下课,以教师为主导,照本宣科,虽然在有限的时间内传递了大量信息,但在整个过程中学生处于被动状态。

另外,在整个授课过程中,由于学生注意力集中的时间有限,这种填鸭式教学,会让学生过早出现注意力不集中、昏昏欲睡状态,达不到预期教学效果。

传统的教学模式会让学生把主要精力放在对理论知识的梳理及死记硬背中,知识掌握率较低。

通过教师单纯的讲授,学生仅掌握知识的5%;学生通过自己阅读仅掌握知识的10%;学生通过试听仅掌握知识的20%;通过示范讲解,学生仅掌握知识的30%;通过参与讨论、实际动手、师生互动,学生掌握的知识达到50%以上,即“学习金字塔”[1]。

从这种情况来看,引入新的有效的教学模式势在必行。

因此,改变教学模式、改善教学现状是当今教育界努力的方向。

2BOPPPS教学模式在药剂学课堂教学中的应用探讨BOPPPS教学模式以建构主义和交际法为理论依据推出的以学生为中心的教学模式,其核心是强调学生全方位参与式学习,以及及时获得学生反馈信息[2-3],是一种注重教学互动与反思的闭环反馈教学模式,体现了“学生为主体,教师为主导”教育理念[4],在效果、效率、效益方面实现了最大有效性[5]。

该模式在课堂教学设计中,将课堂教学环节依次分为6个阶段,分别用6个英文字母表示:B(bridge-in),导言;O(objective/out-come),学习目标或结果;P(pre-assessment),前测;P(participa-tory learning),参与式学习;P(post-assessment),后测;S(sum-mary/clousure),摘要/总结。

中医药文化校园教案设计一、教学主题探索中医药文化奥秘二、教学目标1.知识与技能:学生能够了解中医药文化的基本知识,如中医理论、中药常识等。

2.过程与方法:通过课堂讲解、实践活动等方式,培养学生的观察、分析和解决问题的能力。

3.情感态度价值观:提高学生对中医药文化的兴趣和认同感,培养学生对传统文化的尊重和保护意识。

三、教学重难点1.重点:中医药文化的基本知识,如中医理论、中药常识等。

2.难点:理解中医理论中的阴阳五行学说、经络气血等概念。

四、教学方法讲授法、讨论法、实践法五、教学过程1.导入-讲述一些有趣的中医药故事或传说,引发学生对中医药文化的兴趣,如讲述神农尝百草的故事。

2.知识讲解-讲解中医药文化的起源、发展和基本理论。

-介绍一些常见的中药及其功效。

-解释中医诊断方法,如望闻问切。

3.实践活动-组织学生参观校园内的中药植物园或中医药展览馆。

-邀请中医师到校进行义诊,让学生亲身体验中医诊断的过程。

4.小组讨论-让学生分组讨论中医药文化的价值和意义。

-每个小组推选一名代表,发表小组讨论的结果。

5.总结归纳-对本节课的内容进行总结,强调中医药文化的重要性。

-布置一份简单的作业,让学生回家后查找一些与中医药文化相关的资料。

六、教学反思通过本次教学,学生对中医药文化有了初步的了解和认识。

在教学过程中,学生的积极性和参与度较高,通过实践活动和小组讨论,学生能够更深入地理解中医药文化的内涵。

但在教学内容的深度和广度上还可以进一步拓展,以满足不同学生的需求。

重点:淤血、血栓形成、栓塞、梗死的概念和病理变化及对机体的影响。

难点:淤血、血栓形成的原因、机理、病变、结局

三、学情分析与教学预测

1 学生学情分析

1.1认知特点

对中医内科学的教学内容与教学模式基本熟悉,对中内疾病的认识仅停留在理论水平,理论联系实际的能力有待加强;虽学习了部分疾病的辨证论治,但未形成良好的中医临床思维模式,临证辨治能力薄弱。

1.2知识基础

教学对象是中医学专业本科生(大二),通过一年的学习,已完成西医基础理论生理学、生化、组织胚胎学、解剖学的学习,对人体正常解剖组织结构及代谢功能有了全面的了解,但在异常代谢功能乃至形态改变基础上去了解疾病以及他们之间的关系及联系但仍欠缺系统而整体的知识。

1.3学习风格

习惯于“填鸭式教学”,被动接受知识,学习积极主动性有待加强;注重理论学习,但临床思维能力的培养与训练明显不足。

1.4情感态度

1.4.1通过PBL教学模式,激发学生学习医学的兴趣,坚定学习医学的信念,树立治疗疾病的信心。

1.4.2通过小组讨论,增强竞争意识,养成严谨、勤学、善思的治学态度,体验学习带来的乐趣和成就感。

1.5信息技术技能

能够利用图书馆资源进行简单的文献检索学习。

2 教学预测

2.1讨论偏题的可能

在本次授课过程中,课前准备有2份病例讨论,通过比较学习,使学生更好地掌握局部血液循环常见病例的特点。

因学生掌握知识面较窄,可能会出现冷场或者讨论偏题的情况,通过使用一些形象的比喻及图片来引导学生回到正题。

2.2症状分析不清,结论错误的可能

在血栓形成与栓塞学习环节中,症状较为相似,学生易混淆。

可通过阴阳虚实的特点进行讲解,帮助学生理解记忆。

2.3知识点复杂,难以记忆的可能

局循的知识较为复杂,学习时学生难以记忆。

拟采用启发式教学,引导学生根据病理改变特点,启发学生根据所学知识,自行推理出可能的病因,然后采用病因病变结果讲解,导出病因,验证学生的推理,使学生条理清晰,一目了然。

冠状动脉

血栓形成

心肌梗死

附壁血栓形成教学互动环节设计

课上互动:

1课前预习

课前给出病例,学生自行查阅资料,并进行讨论,获得初步资料,体现课下的生生互动。

2 课中讲解

上课时以启发式教学及案例式教学方式进行讲解学习,并组织学生进行讨论的学习模式,充分调动学生学习的积极性、主动性,学生之间通过热烈的讨论,各抒己见,加深对局部血液循环障碍的认识,做到课上师生互动及生生互动。

3 课后复习

课程结束后,布置课后思考题,学生之间互相讨论解答,加深记忆,做到课下师生互动及生生互动。

课下互动:

进行空气栓塞实验操作,记录、分析和讨论空气栓塞实验结果。

五、学习资源:

1教材与医籍:

1.1卫生部“十二五”规划教材,李澎涛主编.《病理学》;人民卫生出版社.2012年;

1.2“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,李玉林主编.《病理学》;人民卫生出版社.2013年;

1.3《临床病理学基础》,纪小龙主编,人民军医出版社,2006年;

2互联网资源

2.1中国知网:,校内通过图书馆入口可免费阅读下载文献;

2.2百度文库:,可查阅各大院校“局部血液循环障碍”的课件等;

2.3国家精品资源共享网:,可听取教学名师授课。

3 参考文献

3.1陈杰,李甘地.病理学.第二版.北京:人民卫生出版社,2010

3.2李青,周晓军,苏敏.临床病理学.北京:人民卫生出版社,2009

4 临床病例资源

利用课间见习,借助大学两所直属附院病例资源,强化对局部血液循环障碍的认识。

5 教学实训中心平台

利用学校病理实验中心平台,掌握相关病理改变特点。

六、课外自主学习设计:

1自主阅读

提供关于“局部血液循环障碍”论治的古代医籍及近现代医疗病例课后进行学习。

2自主查阅文献

教会学生利用大学图书馆数据库资源查询相关资料文献进行自主学习。

3自主到临床见习

鼓励学生利用课余时间到临床见习,加深对局部血液循环障碍的认识,做到理论联系实践,指导实践。

七、教学效果评价:

1教学测量

1.1观察法:授课过程中观察学生的积极性及课堂的氛围。

1.2问卷法:事先制定好问卷调查表,授课结束后学生花5分钟时间进行作答。

1.3测验法:授课结束后,进行随堂测试。

随机抽取10名学生进行考核,回答消化系统疾病的病理变化、临床病理联系、病因病机等内容或对某一医案进行分析,然后评分。

2教学评价:主要为形成性评价。

2.1学生成绩评价:根据随堂成绩进行分析评价教学效果。

2.2学生评价:收集学生对本次授课的意见和建议反馈,进一步改进教学方法。

2.3同行评价:邀请我校优秀教师随堂听课,收集同行对本次授课的意见和建议,进一步完善授课技巧,应用到新课程的教学中。

八、教学反思与改进(课后补充):

1 教学反思

1.1 CBL教学及TBL教学对师资的要求比较高,要求教师不仅要备好课、上好课,更要不断充实自己的知识储备。

其次,对学生的自觉学习能力要求较高,在我们的教学实践中,该方法在医学专业基础好的学生教学中应用效果较好,而在基础较差的高职班学生教学中应用效果不理想。

1.2需构建适合的病例和问题:消化系统疾病是临床常见病,其病理变化较为复杂,学生初次接触真实病例往往会无从下手。

因此,怎样构建适合的病例和问题是教学中的关键问题。

病例和问题难度太高,学生则无法分析,这样学生就失去了兴趣,病例和问题要能够整合基础和临床的学科知识、体现设计者的思路和预期的教学目标。

所以要注意所选择的病例和问题要有层次以适应不同水平的学生,问题要有恰当的广度,能启发学生的思维,激发他们的学习兴趣。

2 自我评价:本内容授课,我主要采用了以下几种教学方法:

2.1讲授法:即教师通过口头语言向学生传授知识的方法。

2.2问答法:它是教师按一定的教学要求向学生提出问题,要求学生回答,并通过问答的形式来引导学生获取或巩固知识的方法,特别有助于激发学生的思维,调动学习的积极性,培养他们独立思考和语言表述的能力。

2.3 TBL教学法:学生必须自主地运用所学知识进行讨论完成任务,因此在此一教学法之下,学生成为主动的学习参与者,且有机会思考其所学中医知识等,将之吸收并加以运用,而非被动地等着教师给予。

2.4 CBL教学法:选取典型案例给学生进行讨论分析,加深理论与临床的联系

授课课结束后对通过对学生进行调查结果显示,90%学生认为此次教学调动了他们的学习积极性,使他们对知识的掌握更加全面,独立学习能力、思维能力和表达能力都得到不同程度的提高,有8%学生对教学的不足和改进之处提出建议,只有6% 表示不喜欢或不愿意参加这种教学活动。

总体的反馈情况如下:学生对病理学的学习兴趣有了显著性提高,他们认为TBL及CBL教学方法可在轻松愉快的氛围中获得知识、使抽象复杂的理论知识与临床紧密结合,并且与教师的交流学习的机会大大增加,这使他们学习的主体性意识明显增强,学习更为投入。

虽然TBL在教学应用上颇具挑战性,但此法确实能激发学生的语言学习兴趣,且又能与其它教学法相结合而弹性运用,因此,十分值得教师们加以深入了解、学习并应用!我们只要了解TBL的本质与优缺点,懂得任务设计及运用的技巧,便不难将之运用自如,用来提升教学效率、达成教学目标。

而TBL不足的地方,我们可以搭配其它教学法,或不断加以改良,以减少TBL的应用缺失。

3 教学改进

3.1教学方法的改进

传统的病理学教学方式是以教材为基础,以教师为主体,学生被动学习。

往往理论授课多而实践机会少,学生主要表现为不能将书本中讲解的基础、临床理论等知识与临床实际病例结合起来进行分析,养成缜密的临床思维。

本节教学改革传统教学中以教师为中心、学生被动学习的“填鸭式”教学方式,主要采用CBL教学方法,“以病例为先导,以问题为基础,以学生为主体,以教师为主导”的小组讨论式教学法,该教学方法以典型病例讨论为内容,使学生将理论知识和临床应用相结合。

使学生在课堂上感受临床气息,体会该课程与病理工作的重要关系,从而激发学习兴趣,使学生对理论知识的学习更具积极性和主动性。

此教学方法对教师而言,也能促进自身业务水平的不断提高。

3.2课堂语言艺术、情感艺术的改进

授课过程中创设情感性教学情境,挖掘教学内容中的情感性因素,把学生置于一种情感激发、陶冶的气氛中,使之为之所感,为之所动,以丰富的语言,深厚的情感,激发学生爱护病人,以人为本的悲悯情怀。