成都中医药大学方剂学教学设计

- 格式:pdf

- 大小:70.65 KB

- 文档页数:2

作者简介叶品良(5),男,副教授。

基金项目中医高等教育学会临床研究会临床教学科学研究基金(项目编号5)。

方剂学案例式教学探讨叶品良 刘婷婷(成都中医药大学,四川 成都 611137) 关 键 词:案例式教学法;方剂学;教学方法 方剂是中医运用中药防治疾病的主要手段,合理运用方剂对防病治病至关重要,因此,作为中医基础理论与中医临床之间的桥梁课程,方剂学教学质量的好坏直接影响着中医药事业的传承。

为了更好的培养应用型中医药学人才和适应教育现代化需要,笔者近年来在本科教学中较多地运用了案例式教学法。

所谓案例式教学法通常是指通过一个具体教育情景的描述,引导学生对这些特殊情景进行讨论的一种教学方法。

具体到《方剂学》教学中,我们通常在教学的中后期运用此法,课堂上结合教学内容播放提前录制的多媒体临床声像资料,或用PPT 描述病案,把鲜活的病例形象展现在学生面前,让学生利用已有的中医药知识进行讨论并做出相应的症候分析、辩证立法、处方等。

教师在学生讨论后进行总结,纠正错误并将未讨论到的问题做一些补充,最后公布参考答案。

通过几年的教学实践,我们体会到充分运用案例的分析和讨论,对于学生掌握和应用方剂学知识以及对以后临床实践十分有益。

一、运用案例式教学法的可行性学生在《方剂学》课程开设之前学过中医基础理论、中药学、中医诊断学等课程,已经有了一定的辨证论治基础。

教师备课时只要精心选定与教学内容相关的病案并在教学中进行引导,学生就可以按八纲辨证、脏腑辨证等进行辨证。

在《方剂学》的教学中我们要求学生辨出证型,随证立法,从而依法引出相应的方剂,这点学生是完全能够胜任的。

教师在教学中运用案例式教学法,是以精炼典型的病案替代方剂中的适应证,所引用的病案则是教师根据所教方剂的功效、适应证精选的临床病案,因此并不需要增加教学时间。

实践亦证明,在相同的教学时间中,运用病案教学法能更好地完成《方剂学》的教学任务。

二、运用案例式教学的教学效果首先,转变了部分学生对方剂学的学习态度,激发学生的学习兴趣。

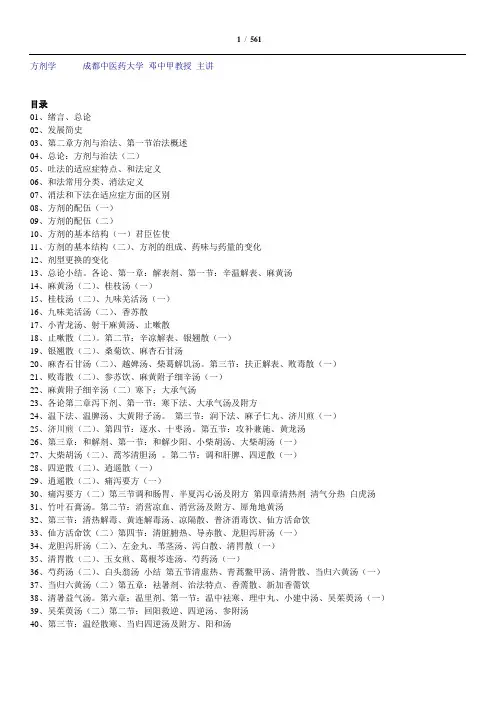

方剂学成都中医药大学邓中甲教授主讲目录01、绪言、总论02、发展简史03、第二章方剂与治法、第一节治法概述04、总论:方剂与治法(二)05、吐法的适应症特点、和法定义06、和法常用分类、消法定义07、消法和下法在适应症方面的区别08、方剂的配伍(一)09、方剂的配伍(二)10、方剂的基本结构(一)君臣佐使11、方剂的基本结构(二)、方剂的组成、药味与药量的变化12、剂型更换的变化13、总论小结。

各论、第一章:解表剂、第一节:辛温解表、麻黄汤14、麻黄汤(二)、桂枝汤(一)15、桂枝汤(二)、九味羌活汤(一)16、九味羌活汤(二)、香苏散17、小青龙汤、射干麻黄汤、止嗽散18、止嗽散(二)。

第二节:辛凉解表、银翘散(一)19、银翘散(二)、桑菊饮、麻杏石甘汤20、麻杏石甘汤(二)、越婢汤、柴葛解饥汤。

第三节:扶正解表、败毒散(一)21、败毒散(二)、参苏饮、麻黄附子细辛汤(一)22、麻黄附子细辛汤(二)寒下:大承气汤23、各论第二章泻下剂、第一节:寒下法、大承气汤及附方24、温下法、温脾汤、大黄附子汤。

第三节:润下法、麻子仁丸、济川煎(一)25、济川煎(二)、第四节:逐水、十枣汤。

第五节:攻补兼施、黄龙汤26、第三章:和解剂、第一节:和解少阳、小柴胡汤、大柴胡汤(一)27、大柴胡汤(二)、蒿芩清胆汤。

第二节:调和肝脾、四逆散(一)28、四逆散(二)、逍遥散(一)29、逍遥散(二)、痛泻要方(一)30、痛泻要方(二)第三节调和肠胃、半夏泻心汤及附方第四章清热剂清气分热白虎汤31、竹叶石膏汤。

第二节:消营凉血、消営汤及附方、犀角地黄汤32、第三节:清热解毒、黄连解毒汤、凉隔散、普济消毒饮、仙方活命饮33、仙方活命饮(二)第四节:清脏腑热、导赤散、龙胆泻肝汤(一)34、龙胆泻肝汤(二)、左金丸、苇茎汤、泻白散、清胃散(一)35、清胃散(二)、玉女煎、葛根芩连汤、芍药汤(一)36、芍药汤(二)、白头翁汤小结第五节清虚热、青蒿鳖甲汤、清骨散、当归六黄汤(一)37、当归六黄汤(二)第五章:袪暑剂、治法特点、香薷散、新加香薷饮38、清暑益气汤。

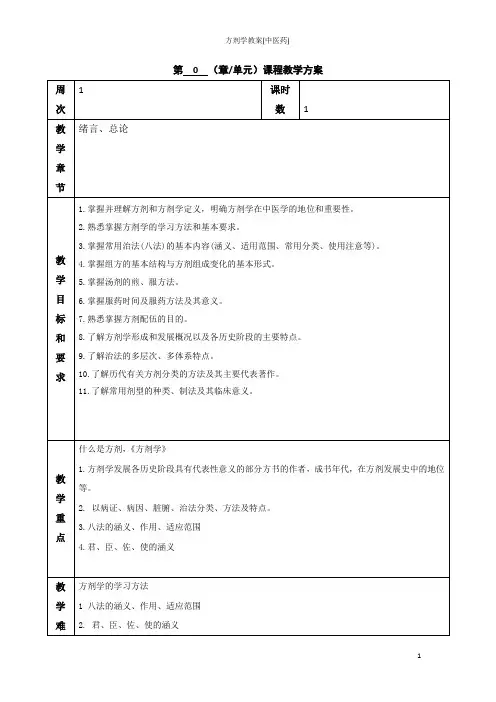

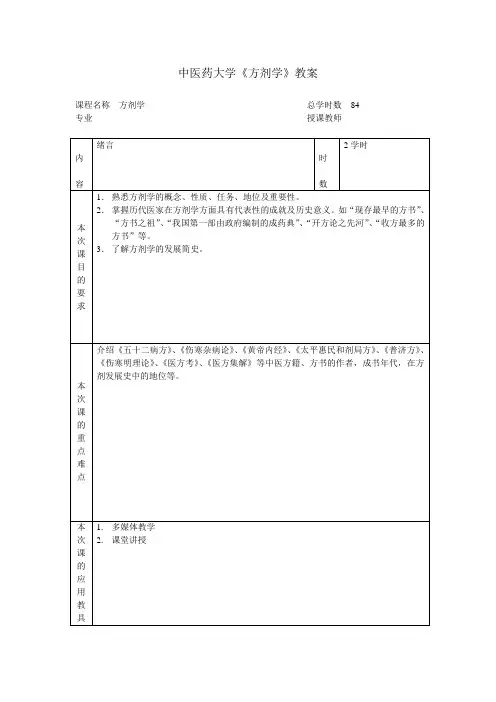

课程名称方剂学总学时数84 专业授课教师

课程名称:方剂学总学时数:84 专业:中医专业授课教师:

课程名称方剂学总学时数:84 专业中医授课教师:

课程名称:方剂学总学时数:84 专业:中医授课教师:

:

课程名称:方剂学总学时数:84 专业:中医授课教师:

课程名称总学时数专业方剂学授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

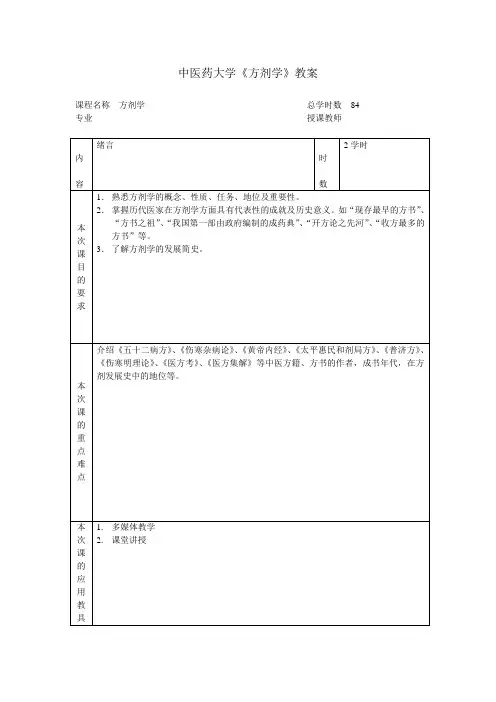

中医药大学《方剂学》教案

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称方剂学总学时数84 专业授课教师

课程名称方剂学总学时数84 专业授课教师

课程名称方剂学总学时数84 专业授课教师

课程名称方剂学总学时数84 专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称总学时数专业方剂学授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称方剂学总学时数专业授课教师

课程名称方剂学总学时数专业授课教师

中医药大学《方剂学》教案

课程名称方剂学总学时数 6 专业授课教师

中医药大学《方剂学》教案

课程名称方剂学总学时数 4 专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师。

方剂学教学设计1. 教学理念方剂学是中医药学中的重要基础学科,其教学目标是让学生掌握基本的方剂理论知识、方剂分类和使用方法,以及具备初步的方剂辨证能力。

本节课程旨在通过静态和动态的教学方式,使学生掌握方剂学基础知识并加深对中医药学的理解。

2. 教学内容和目标2.1 教学内容方剂学教学内容包括:•方剂学的历史及意义•方剂学的基础理论•方剂分类及常用方剂•方剂的药物组成及应用•方剂辨证及治疗基础2.2 教学目标通过对方剂学的学习,学生应能够:•理解方剂学的历史与发展•掌握方剂基础理论•熟知方剂分类及常见方剂•了解方剂药物组成及应用•具备一定的方剂辨证及治疗能力3. 教学方法和手段3.1 教学方法•讲授法:通过课堂讲授,介绍方剂学的基础理论和常用方剂。

•案例教学:通过根据具体病症场景,介绍常用方剂的辨证论治和应用技巧,促使学生加深理解。

•组方实践:通过分组设计方剂,加强学生对方剂药物组成及应用的掌握。

•穴位配伍:通过介绍方程、经络关系,教授穴位配伍与方剂药物组成。

3.2 教学手段•课件:使用PPT制作课件,使学生能够视觉化的了解方剂学相关内容。

•书籍:准备相关教材,并引导学生进行阅读和学习。

•模拟练习:通过模拟病例,让学生体验方剂的制剂、煎煮及服用的具体过程。

4. 教学评估及考核4.1 教学评估教学评估主要包括以下三个方面:•自我评估:学生通过完成课前预习的任务、课中参与讨论并完成小组任务,对自己的学习情况进行自我评估。

•学生互评:通过课堂上表现、小组合作等方面进行学生间的互评,旨在提升学生的组织协作能力。

•教师评估:教师通过对学生的平时表现、课堂作业、组合实践等进行评价和考核。

4.2 教学考核考核方式主要包括以下三个方面:•平时成绩:包括作业、小组合作等平时成绩,占总评成绩的30%。

•出勤率:学生必须达到75%的出勤率,否则将无法参加期末考试。

•期末考核:包括闭卷考试和现场实践考核,占总评成绩的70%。

课程名称方剂学总学时数84 专业授课教师

课程名称:方剂学总学时数:84 专业:中医专业授课教师:

课程名称方剂学总学时数:84 专业中医授课教师:

课程名称:方剂学总学时数:84 专业:中医授课教师:

:

课程名称:方剂学总学时数:84 专业:中医授课教师:

课程名称总学时数专业方剂学授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

中医药大学《方剂学》教案

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称方剂学总学时数84 专业授课教师

课程名称方剂学总学时数84 专业授课教师

课程名称方剂学总学时数84 专业授课教师

课程名称方剂学总学时数84 专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称总学时数专业方剂学授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称方剂学总学时数专业授课教师

课程名称方剂学总学时数专业授课教师

中医药大学《方剂学》教案

课程名称方剂学总学时数 6 专业授课教师

中医药大学《方剂学》教案

课程名称方剂学总学时数 4 专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师

课程名称总学时数专业授课教师。

中药学专业《方剂学》课程教学设计探讨

方剂学是中药学专业的一门重要课程,对学生分析认识方剂,掌握其制备规程以及其特有知识,及时、准确地应用方剂起到很好的功效,有利于临床治疗和了解传统医药理论。

因此,探讨方剂学课程教学设计是十分必要和重要的。

首先,教学设计要以实践为导向,以充分调动学生的积极性为主旨,以紧密结合实践的实际需求的方法紧紧地抓住学生的学习热情。

在课程设计过程中,不仅要注重课堂教学,还要充分安排学生实践操作,包括实际制备药材,制药等等。

具体实施可以结合课堂教学内容交叉搭配,加深学生对方剂学知识的深入理解。

其次,在课程教学设计中要进行教学的培训,有效地将学生的学习积极性和专业技能培养到位。

教师还应借助现代化教学手段,以多种形式进行多学科教学、案例教学和模型教学,强化学生的常规学习,让学生通过学习和研究,把理论和实践紧密联系起来,使其在巩固知识点和理解技能方面受益更多。

最后,给学生设计有地位的考试,做到客观公正,以检验和强化学生的学习成果。

另外,还可以在课程教学中开展一些学术活动,通过交流分享、团队协作等形式,让学生温故知新,学会学习,为学生的临床实践打下一个坚实的基础。

总之,探讨方剂学课程教学设计,充分调动学生的学习积极性,安排好实践操作,使用现代化教学手段,推进学生学习和能力培养,让学生夯实基础,发挥自身潜力,有助于开拓学生分析思考方剂学的能力和提升方剂学理论的认知水平。

方剂学第九版教学设计1. 教学目标本课程主要旨在使学生掌握方剂学的基本理论和临床应用技能,具体包括:1.理解方剂的概念和分类;2.掌握方剂的配伍原则和药效;3.掌握方剂的应用范围和常见推拿、针灸配合使用技巧;4.能够合理运用方剂治疗常见疾病。

2. 教学内容和方法本课程的主要内容包括方剂学的基础理论、方剂的分类、方剂的配伍原则、方剂的药效,以及方剂在临床中的应用。

具体教学内容如下:2.1 方剂学的基础理论1.方剂的概念和分类;2.方剂的配伍原则和药效;3.方剂的炮制方法和制剂形式。

2.2 方剂的分类1.方剂按照用途分类,如解表剂、清热剂、滋阴剂等;2.方剂按照药性分类,如寒凉药、温热药等;3.方剂按照组成分类,如单方、复方等。

2.3 方剂的配伍原则1.配伍原则的概念和分类;2.配伍原则的运用方法;3.配伍原则在实际应用中的注意事项。

2.4 方剂的药效1.方剂的主治功能;2.方剂的副作用和不良反应;3.方剂的适应症和禁忌症。

2.5 方剂在临床中的应用1.方剂在中医常见疾病中的应用;2.方剂在推拿、针灸等辅助疗法中的应用;3.病历分析和方剂选用的实践操作。

本课程将采用多种教学方法,包括讲授、实践、讨论、案例分析等,以激发学生的兴趣和提高实际操作能力。

3. 教学进度和安排本课程将以30学时为周期进行教学,具体进度安排如下:课程内容学时数方剂学的基础理论4学时方剂的分类2学时方剂的配伍原则6学时课程内容学时数方剂的药效4学时方剂在临床中的应用10学时病历分析和方剂选用实践4学时4. 教学评价本课程将采用多种教学评价手段,以全面地评价学生的学习效果。

具体评价形式包括:1.期末考试;2.课堂讨论和案例分析;3.病历分析和方剂选用实践;4.课程论文和报告。

5. 教学资源本课程需要的教学资源包括:1.教材:《中华本草》、《中药学》、《方剂学》等;2.课件:PPT、PDF等;3.模拟实验器材:药材、药剂、药具等;4.讲课录像和教学视频。

方剂学教案全一、教学目标:1.了解方剂学的基本概念和发展历程;2.掌握方剂学的分类方法和方剂的命名规则;3.了解方剂的制备方法和质量控制;4.能够分析和评价方剂的组成和功效;5.培养学生的方剂学实践能力和创新思维。

二、教学重点:1.方剂学的基本概念和分类方法;2.方剂的命名规则和组成分析;3.方剂的制备方法和质量控制。

三、教学难点:1.方剂的功效评价和临床应用;2.方剂的研究方法和创新思维培养。

四、教学方法:1.讲授结合案例分析法:通过讲解方剂学的基本概念和分类方法,结合经典方剂的案例分析,帮助学生理解和掌握方剂学的基本知识。

2.讨论与互动法:组织学生进行小组讨论,针对方剂的命名规则和组成分析等问题展开互动,促进学生的思维和创新能力。

3.实践操作法:组织学生进行方剂的制备实践操作,引导学生掌握方剂的制备方法和质量控制技术。

五、教学内容及进度安排:第一课时:方剂学的基本概念和发展历程(1小时)1.方剂学的定义和研究内容;2.方剂学的发展历程和研究方法;3.方剂学在中医药学中的地位和作用。

第二课时:方剂学的分类方法和方剂的命名规则(1小时)1.方剂的分类方法和特点;2.方剂的命名规则和命名要求;3.方剂命名的案例分析。

第三课时:方剂的组成分析和功效评价(1小时)1.方剂的组成分析方法和步骤;2.方剂的功效评价和临床应用;3.方剂功效评价的案例分析。

第四课时:方剂的制备方法和质量控制(1小时)1.方剂的制备方法和工艺流程;2.方剂的质量控制技术和要求;3.方剂质量控制的案例分析。

第五课时:方剂学实践操作和创新思维培养(1小时)1.方剂的实践操作技巧和注意事项;2.方剂学的创新思维培养和实践应用;3.学生方剂制备实践操作。

六、教学评价与反馈:1.课堂小测验:通过课堂小测验检验学生对方剂学知识的掌握程度。

2.课堂讨论与互动:评价学生在课堂讨论和互动中的表现和贡献。

3.方剂制备实践操作评价:评估学生在方剂制备实践操作中的技能和操作规范性。

方剂学教案一、教学目标1.知识与技能目标:掌握方剂学的基本概念、分类、配伍原则及应用;2.过程与方法目标:通过理论学习与实践操作相结合的方式,培养学生学以致用的能力;3.情感态度价值观目标:培养学生对中药方剂学的兴趣与热爱,使之在将来的临床实践中能够熟练运用方剂学知识。

二、教学内容方剂学的基本概念、分类、配伍原则及应用三、教学方法1.理论教学:教师通过讲解、演示等方式,详细介绍方剂学的基本概念、分类、配伍原则和应用;2.实践操作:通过分组实践操作,学生自行选取一种常用方剂进行配制与调剂,并对配伍效果进行评估。

四、教学过程1.方剂学的基本概念概念:方剂学是中医学的重要分支学科,是研究中药方剂的组成、制备、考证、配伍等问题的学科。

内容:方剂学包括了方剂的分类、组成、特点、应用等方面的内容。

2.方剂学的分类按剂型分类:汤剂、丸剂、散剂、片剂、膏剂、糊剂、酒剂、酊剂等;按功能分类:解表剂、清热剂、祛湿剂、和胃剂、通便剂、止血剂、活血化瘀剂等;按途径分类:内服剂、外用剂等。

3.方剂的配伍原则核心原则:方剂的组成要符合中医药学的基本原理,功效要符合病情;其他原则:配伍宜、忌、相似、相反、补充、限制、代用等。

4.方剂的应用常用方剂的介绍:根据临床实际需求,选取常用方剂进行详细介绍,包括方剂组成、适应症、用法用量等。

五、教学评价通过理论教学与实践操作相结合的方式,进行以下评价:1.听课笔记:学生根据课堂内容,做好详细的听课笔记;2.实践操作评估:学生按照要求进行配伍与调剂操作,并对配伍效果进行评估;3.小组讨论:学生根据学习内容,组成小组进行讨论与交流,形成共同进步。

六、教学资源1.课本:方剂学相关教材;2.多媒体教学设备:投影仪、计算机等。

七、教学后记方剂学是中药学的重要内容,具有广泛的应用价值。

通过本节课的学习,学生将了解方剂学的基本知识,并能够运用所学知识进行实践操作。

这有助于学生将来在临床实践中,能够更好地运用方剂学知识,提高临床疗效。

作者简介贾 波(5),女,教授。

基金项目中医高等教育学会临床研究会临床教学科学研究基金(项目编号5)。

教学研究方剂学案例式教学法实施的原则、方法与成效贾 波 沈 涛 周训伦(成都中医药大学,四川 成都 611137) 关 键 词:方剂学;案例式教学法;思路与方法;成效与问题 方剂学是一门具有基础学科和应用学科双重性的学科,因此,案例式教学是培养学生辩证思维能力、临床诊疾治病能力的重要方法。

该教学法是以案例为载体,以探究过程为根本,让学生在案例探究中自主构建自己的知识体系的一种教学模式,其本质是理论与实践相结合的互动式教学。

我们的研究与实践表明,案例式教学能激发学生潜质,充分发挥教学相长的作用,提高学生辩证立法、遣药用方的能力。

我室开展案例教学已有十余年,现将其实施的思路、方法、成效及存在问题总结如下:一、案例式教学法的现状案例教学作为培养学生临证处方能力的载体,深受中医院校各学科、各课程,尤其是内、妇、儿、外等临床课程的重视,是中医药教学中不可缺少的环节。

目前方剂学案例教学存在的问题主要有三方面:一是案例的临床表现、体征被教师归纳得井然有序,学生从患者身上获取疾病信息并进行归纳总结的能力没有得到训练[1]。

二是案例的临床表现过于简略,四诊资料不全,学生难以把握辨证论治的要点,如“有人因忧愁中伤食,结积在肠胃,欲发吐利,自冬至后夏月积伤发,暴下数日不止。

《玉函》云:下痢至隔年月日应期而发者,此为有积,宜下之。

止用温脾汤尤佳。

”[2]三是案例多为口述和文档为主,其真实性、复杂性较难体现。

二、案例式教学法实践的原则在现行的中医教学体制下,方剂学的性质和地位决定了案例教学尚是方剂学教学的辅助手段。

因此,实践中应该重视把握以下四方面:首先,案例的设计必须遵循教学大纲,突出教材重点。

为突出重点,选题范围要集中在临床常用方,出自经典著作的方,体现中医基础理论,尤其是配伍理论的方。

其次,案例病种各异,难易俱备。

方剂学第九版教学设计一、教学目标本次方剂学课程的教学目标如下:1.熟悉方剂学的基本概念,了解方剂的分类、命名及配伍原则;2.掌握常见方剂的组成、适应症、应用方法及剂量等方面的知识;3.理解中药饮片的种类、质量标准、制备方法及储存方法;4.提高学生的方剂辨证能力,加强临床实践操作;5.培养学生的动手实践能力和团队协作能力,学会制作常用方剂。

二、教学内容1.方剂学概述1.方剂学的概念和分类2.方剂命名原则3.方剂配伍原则2.常见方剂1.八珍汤2.四物汤3.四逆汤4.三黄石膏汤5.理中丸6.十全大补丸3.中药饮片的质量标准和制备方法4.方剂制备及保存方法1.方剂制备器械、材料的准备2.方剂制备步骤和操作技巧3.方剂的保存时间和方法5.临床实践操作1.对症选方,制剂、包装2.复方制备与质量控制3.常用方剂的制作与实践三、教学方法本课程采取以下教学方法:1.授课法:老师进行理论知识的讲授;2.实践操作法:通过实验室或药房实践操作,学生通过动手操作学习常用方剂的制作和包装;3.研讨会:老师引导学生通过小组研讨方式,讨论方剂使用的注意事项、剂量计算及调配过程中可能出现的问题及解决方案等。

四、教学评价本课程以数学课堂、药房操作、课堂研讨的方式进行,主要考查学生的以下能力:1.理论知识掌握情况:期中、期末考试;2.实践操作技能:操作规范、工艺流程、产品质量、安全问题;3.研讨能力:小组研讨情况、提出问题及解决方案的创新度。

五、教材1.《方剂学》(第九版),李世宏等编著,人民卫生出版社;2.《中药学》(第二版),琼祥祥等编著,人民卫生出版社。

成都中医药大学 方剂学 教学设计 课程名称 方剂学

授课对象 非医学类专业学生(网络课程)

授课时间 2017年春季学期 授课地点 信息中心 教学学时 36

授课方式 讲授(√);讨论(√)

学时安排 总学时36学时(其中:讲授30学时 讨论6学时)

教材名称 方剂学 主编 惠纪元 出版社及

出版时间

中国中医药出版社

2002年6月第一版

授课教师 叶俏波

微课内容本微课对中医八法中的汗法的重点性及常用发汗的方法进行了讲解,包括导入、视频叙事、理论解读三个部分。

主体部分由两个板块构成:1. 汗法的实用性;2.发汗的方法与途径;3.当汗不汗,误用苦寒导致的后果。

汗法的实用性以生活中常见外感风寒为切入点,导入汗法,继而以影视作品加深印象。

发汗的方法与途径,以影视作品及古籍重要条文为线索,递进式阐明发汗方法的多样性。

当汗不汗,误用苦寒导致的后果,以中药辛开苦降理论为主线,以动图方式,揭示汗法祛邪外出之利与滥用苦寒闭门留寇之弊。

设计思路:汗法是祛除外邪的重要方法,但在现实生活中往往得不到重视,“善治者,治皮毛,其次治肌肤,其次治筋脉,其次治六腑,其次治五脏,治五脏者,半死半生也。

”就是指表证如果失时不治,或者治不如法,病邪不从外解,必转而深入,变生他证。

该知识点具有普适性,实用性,且内容较短,适合微课的操作。

内容:该知识点可分为相互关联的三个部分:汗法的实用性、发汗的方法与途径、

当汗不汗,误用苦寒导致的后果(即汗法的重要性之一)。

第一部分内容与第三部分内容相互呼应,为导入、深入解读和总结的关系。

该部分重点在发汗的方法与途径,旨在让学生掌握简便廉效的发汗方法,同时拓宽思维,培养临床辨证施治的灵活性。

形式:形式应符合课程的特点和教学内容的表达需求,同时符合非医学类学生中医基础薄弱的特点,因此在视频上选取了古典风格,采取影视资料为主,旁白带入的手段,尽可能把知识以浅显的形式表达出来,帮助知识的理解和记忆,同时以古籍条文、病机推导动图等,体现逻辑关系,不失严谨性,以启发学生思考。

作品特点:充分运用了相关视频资料和古籍相关条文展示,教学手段贴近生活,容易让人印象深刻。

教学设计注重知识点的逻辑关系和内在联系,知识的整体感强。