20世纪90年代艺术_理论的回顾_易英

- 格式:pdf

- 大小:567.39 KB

- 文档页数:11

论文摘要西方人眼中的世界是一个实体的世界,实体的具体化就是形式,西方艺术受制于文化的形式原则,必然在艺术创作和艺术审美中都体现出形式美的法则。

古希腊罗马时代出现四种形式概念:即毕这哥拉斯学派的“数理形式”概念,柏拉图的“理式”,亚里士多德的“四因”说,贺拉斯提出了“合式”的概念。

而到了近代康德提出了“先验形式”的一元论,黑格尔提出了“内容与形式”的二元论思想,他们通过对美学史的辩证综合和精密的思辨分析,开辟了形式美学的新纪元,为形式美学的现代发展奠定了基础。

特别是在20世纪,西方形式美学走向一个多元化的时代,也是自古希腊以来西方形式美学最为繁荣和辉煌的时代。

无论是俄国形式主义和英美新批评为代表的“语言形式”,还是结构主义文艺理论的“结构形式”,无论是符号美学的“符号形式”,还是神话原型批评的“原型”和格式塔美学的“格式塔”概念,对于活跃和丰富我们对文学艺术的理性思考,特别是对于开阔我们关于审美和艺术形式的理性思考,无疑是大有裨益的。

在20世纪的美学理论中,俄国形式主义、英美新批评、结构主义等现代美学流派以对艺术形式的审美蕴涵高度重视受到人们关注,即便是标举“外部研究”的诸多派别也都或多或少地顶不住艺术形式的诱惑,有些甚至在无意之中对艺术形式也思虑精深。

笔者认为,这些颇有影响力的理论流派不仅大大促进了形式理论的研究,而且流派本身的出现也是人的整体美感能力提高到一个新的层次和水平的明证。

从宏观的角度看,20世纪的形式主义流派的理论、观点是有许多共同点的。

任一流派对艺术形式的阐释都在各自的领域里阐明了部分的、相对的真理,而且都是对传统形式理性进行批判地继承的结果,这就关系到一种新的理-l生的建立,这种理性就是以艺术形式的逻辑来认识和构建一个合乎人的本真存在形态和存在目的的美好世界.人们对艺术形式的不懈追求,主要从四个方面,即形式作为客体范畴、形式作为主体范畴,以及形式作为非主非客和主客相融的四个方面,构成了新形式理性的大厦。

格林伯格《走向更新的拉奥孔》易英这篇文章的影响不如《前卫艺术与庸俗文化》,但它确定了格林伯格美术批评的原则,即为当代美术或前卫艺术设立了一个标准。

格林伯格正是按照这样一个标准为抽象表现主义辩护,并推出了极少主义。

《拉奥孔》是18世纪德国戏剧理论家莱辛的一本著作,他在书中对诗歌与雕塑的界限作了明确的划分。

格林伯格借用这个题目显然是想重新界定各个艺术门类之间的区别,而主要是视觉艺术的界限,而划分这个界限的目的又在于确立一个抽象艺术的标准。

格林伯格的这篇文章继承了罗杰·弗莱的传统,对绘画中的文学性和描述性进行了猛烈的抨击,不过罗杰·弗莱强调的是审美意义上的形式,即在审美过程中人对形式的反应。

格林伯格的重点在艺术的价值在于这门艺术所具有的其他门类艺术不可互换的特性,并将这种特性赋予文化的意义,从而使前卫艺术成为一门反抗社会与文化批判的武器。

从这个角度来看,《走向更新的拉奥孔》与《前卫艺术与庸俗文化》有着同样的性质。

任何艺术都是通过媒介而具有其自身的特性,这门艺术在鼎盛期时,就是其媒介的表现力发挥得最完美的时期,一门艺术处于衰落期时,就是其媒介特性的丧失,而成为其他门类艺术的附庸。

格林伯格认为,文艺复兴以后的绘画与雕塑艺术正是处于这种状况。

“今天,当一门个别的艺术恰巧被赋予支配性作用的时候,它就成为所有艺术的楷模:其他的艺术试图摆脱自己固有的特征而去模仿它的效果。

”“绘画和雕塑在二流天才手中——这是讲故事的方法——一般变成了文学的幽灵和…傀儡‟。

所有的重点都脱离了媒介而转向题材,这甚至不再是一个写实模仿的问题,因为那已被认为是理所当然的,而是艺术家是否有能力从诗意的效果等方面解释题材的问题。

”格林伯格在对美术史的回顾中,重点是对浪漫主义的批判,他认为19世纪初的一些天才画家的目的是想通过新的题材发现新的表现形式,但最后都落入了文学的窠臼,而且在他们去世之后,给后人带来了更大的混乱。

并且导致了学院主义。

第十二章艺术鉴赏第一节艺术鉴赏的一般规律艺术鉴赏:读者;观众;听众凭借艺术作品而展开的一种积极的;..鉴赏本身即是一种审美再创造一.艺术鉴赏的意义发展:20世纪60年代末——70年代初:德国接受美学理论出现接受美学:代表人物接受全过程的研究观点:作品的意义=作品本身+读者赋予艺术作品属性:是审美客体;鉴赏对象..作品中艺术形象是主体进行审美再创造的客观依据..审美再创造:鉴赏主体读者;观众;听众主动进行审美创造活动创造活动凭借艺术作品展开接受美学的重要内容:姚斯的“期待视野”和伊赛尔的“空白”概念期待视野:读者潜在的审美期待空白;是本文向读者暗示或者提示的东西接受美学的传播:德国瑙曼:接受美学任务:研究艺术消费苏联:梅拉赫:首次提出艺术接受的概念..美国:费希形成“读者反应批评学派”:意义或理解是阅读的最终结果..总结:接受美学的提出代表文艺研究的重心从艺术家..加强对审美主体的研究..艺术鉴赏主要体现:社会意义和美学价值..鉴赏主体积极主动的进行审美再创造..伊赛尔的“空白理论”艺术鉴赏也是主体力量在审美活动中的自我肯定和自我实现..;艺术..二.艺术鉴赏力的提高与培养1.鉴赏优秀作品的实践2.熟悉和掌握艺术的基本知识和规律..3.一定的历史文化知识..4.相应的生活经验和生活阅历..5.美育与艺术教育第十二章典型再现;写实;人物形象与意境表现;抒情;内心世界再现的艺术:小说;戏剧;电影;电视剧;侧重塑造典型抒情诗;山水画;音乐;建筑;书法;侧重创造意境指艺术作品中塑造的成功的人物形象核心1.;本身就是一个世界;每个人都是一个充满的有生气的人..别林斯基:创作本身的显着标志之一:典型性典型人物应当具有时代特征和个性特征法国安格尔泉;德拉克洛瓦自由引导人民米勒拾穗者罗丹思想者齐白石虾徐悲鸿马2.艺术典型是普遍性与特殊性个性与共性的有机统一阿Q 精神胜利法必然性和偶然性的有机统一..个性中体现共性艺术典型的个性:作品中人物形象非常独特;独特的外表;行为;生活习惯;性格;感情;内心世界..如奥勃洛摩夫现象中体现本质;偶然中体现必然个人行为经历命运性格等的重复性;同时体现特定的社会生活与历史发展的如祥林嫂和老葛朗台性格单一化人物:扁形人物复杂性格人物:圆形人物典型人物应当是圆形人物..朱光潜:圆形人物体现矛盾冲突;要深刻揭示人物性格内在的矛盾性..定义:的境界;机统一..是主观情感与客观景物相熔铸的产物;是情与景;意与境的统一..1.意境的发展:于唐代王昌龄诗格受到佛教的影响思想源头:先秦的老庄哲学和魏晋玄学王国维:境界应包括:情感和景物两方面:A...B.意境虚实的关系:和绘画的追求韵外之致或味外之旨代表:元代有限的艺术形象表现无限的艺术意境的美和自然美自然美是一种更高的美的境界意境追求天然之美;纯真之美;素朴之美代表:王羲之的书法;顾恺之的画;陶渊明的诗;明代家具等李白提倡:清水出芙蓉;天然去雕饰诗的自然;清真3.意境与典型的区别和联系:意境:情景交融的结果;在主客体统一侧重抒发艺术家的情感..艺术典型:在个别人物形象1.“境”:经过艺术家提炼取舍;熔铸了艺术家的思想情感;..第三章艺术功能与艺术教育第一节艺术生产通过创造具有审美价值——艺术欣赏艺术最主要和基本的功能..艺术的多重社会功能以审美价值为基础..艺术的主要的三种功能:;更加深刻的认识自然;社会;历史和人生..1.艺术对于社会;历史;人生..巴尔扎克的人间喜剧;列夫托尔斯泰的文学作品..2.电视台的科教频道艺术成为大众传播媒介的重要组成部分;3.艺术的认知作用以艺术的审美价值为基础:现象揭示本质;偶然揭示必然;个别显示一般;客观显示主观..:以红楼梦为例;;在思想;情感;理想;追求上树立正确的人生观和世界观..通过艺术作品;使读者;观众;听众感受和领悟到博大深厚的人文精神1.中外艺术家对艺术审美教育作用的重视:体系..强调艺术的教育作用教育作用2.艺术的教育作用:艺术作品不仅可以展示生活的外观;艺术作品中包含艺术家对生活的理解;认识;评价;渗透艺术家的社会和审美理想..鲁迅先生的作品3...4.以情感人艺术作品灌注艺术家的思想情感;者的感情..促使欣赏者受到教育..潜移默化艺术作品对人的教育;..通过艺术欣赏活动;使人们的审美需要得到满足;精神产品为了满足人们的心灵需要1.人的本能;情感;和欲望有得到正当满足的权利..寓教于乐的思想2.;精神享受有时会超越物质享受;艺术可以3.艺术的娱乐功能使人们;更好地投入工作:艺术可以使人们在生活中的情绪;愿望;理想;期待..4...第二节根本目标:培养全面发展的人..此部分参考专业书籍第二章艺术的起源艺术起源的问题:美学一.有关艺术起源的5种观点古希腊艺术是对自然的模仿..”;艺术种类..强调所有的艺术都艺术来源于自然界和社会现实..不是目的..1819起源于人;才可以摆脱自然和理性的强迫;通过游戏;动机..斯宾塞:艺术和游戏是人的游戏的主要特征:没有功利目的;游戏说:人能够满足物质生活需要前提下有过剩精力从事游戏艺术和审美活动游戏说体现了艺术的部分特殊性;19世纪后期;汉代毛诗序:情动于中而行于言;言之不足故嗟叹之;嗟叹之不足故咏歌之;咏歌之不足;不如手之舞之;足之蹈之也.提出艺术的本质:直觉;科林伍德:;....艺术是人类情感的符号;艺术活动的实质:创造表现人类19世纪末20世纪初;最早提出艺术起源于巫术的理论主张:原始人最主要的特点:万物有灵..与巫术有关:托马斯门罗原始歌舞被用来保证实际的活动..巫术归根到底离不开人类的实践活动;新中国成立以来;我国文艺理论界占主导地位19世纪末叶;希尔恩艺术的起源:艺术与劳动的关系..俄国:普列汉诺夫:艺术发生于劳动的观点..为艺术的生产提供前提..因此;艺术起源是多元的;不是单一的..第一章艺术的本质与特征第一节艺术本质:客观精神说;主观精神说;模仿说;再现说1.客观精神说:艺术是“理念”或者客观“宇宙精神”的体现..代表人物:柏拉图:艺术世界第三性基于柏拉图的客观唯心主义德国黑格尔建立在客观唯心:把艺术本质归结为理念或绝对精神;从有限的感性形象认识到无限的普遍真理..2.主观精神说:艺术是自我意识的表现..康德:艺术是艺术家的天才创造物;强调创作主体的重要性..尼采:人的主观意志是万物主宰我国古代文艺理论:南北朝时代文学艺术的本质特征:主观精神的表现和抒发..3.模仿说或再现说:艺术是对现实的模仿;艺术是社会生活的再现..代表人物:亚里士多德:艺术是对现实的模仿肯定世界的真实性;艺术所模仿的是现实世界内在的本质和规律..本质特征俄国车尔尼雪夫斯基:艺术反映现实;肯定了现实生活是艺术的源泉..过分抬高现实美;说明艺术只是生活替代品二.艺术本质问题的理论基础人的生活:物质生活生产和精神生活生产;艺术生产作为精神生产..马克思提出“艺术生产”:艺术+生产此部分内容参考复习资料第二节艺术的特征本质是特征的内在规律;特征是本质的外在表现..艺术作为特殊社会意识形态特殊精神生产:形象性;主体性;审美性一.形象性:艺术形象是艺术反映生活的特殊形式艺术以具体;感人的艺术形象来反映社会生活和艺术家的思想情感..1.主观和客观的统一艺术形象是具体感性的;体现一定的情感;是主观和客观因素的有机统一:鲁迅“艺术作品是艺术家思想和人格的表现”意大利文艺复兴时期达芬奇蒙娜丽莎的微笑;人文主义思想中国美学注重“传神”:不仅反映对象本质特征;也表现艺术家对生活;人物的理解顾闳中创作韩熙载夜宴图不同的艺术门类;艺术形象的主客观因素具有不同特点:如绘画;雕塑:再现生活的艺术形象中渗透艺术家的思想情感;表现为主观因素消溶在客观形象中..2.内容和形式的统一:艺术形式作用于欣赏者感官;形式体现出深刻思想内容..优秀艺术作品具有深刻思想内涵和完美艺术形式..3.个性与共性的统一:独特个性+社会概括性;共性与个性的高度统一共性存在于个性之中;个性是共性不同方式的表现:阿Q的精神胜利法4.艺术形象是个性与共性的统一:艺术典型:艺术家运用典型化的方法;创造出来具有栩栩如生的鲜明个性并体现出普遍意义的典型形象..二.主体性:艺术作为特殊精神生产;融入创作主体乃欣赏主体的思想情感..1.艺术创作的主体性:社会生活是艺术创作源泉;艺术家从生活实践中获得创作动机和创作灵感..艺术家对艺术创作起决定性作用动物生产出于本能;是不自由的;人的生产是一种自由自觉的劳动艺术创作主体性表现:艺术家创作活动的能动性艺术主客观;再现与表现辩证统一和独创性..2.艺术作品的主体性:艺术作品凝聚艺术家对生活的发现和理解;渗透着艺术家的审美体验和情感;体现艺术家的艺术风格和美学追求..艺术生产的独创性:取材相同的艺术家;作品仍然具有主体性印记创造性与创新性特色3.艺术欣赏具有主体性特点:欣赏者生活经验和性格气质不同;审美能力和艺术素养不同;审美感受上形成个性差异一千个读者就有一千个哈姆雷特:欣赏主体和艺术作品之间相互作用的审美主客体关系..欣赏主体对作品中的艺术形象进行加工改造;再创造和评价..艺术鉴赏的本质是审美再创造..欣赏者的个性是艺术欣赏具有主体性特点④欣赏者实际获得的艺术感受与艺术家原来的创作意图产生差距总结:主体性贯穿艺术生产活动全过程:艺术创作;艺术作品;艺术欣赏意味着创造性与创新性三.审美性:审美价值1.人类审美意识的集中体现:艺术生产目的为了满足人类审美的需要美的形态分为自然美和艺术美艺术的审美性:实用向审美的过渡;艺术是人类审美意识物质形态化的表现..艺术的物质材料和手段:艺术成为传达交流审美意识的手段..艺术家—艺术创作—艺术作品—审美意识—受众—满足审美需求..2.艺术审美性是真善美的结晶:把现实生活的真善美融入艺术作品..真:艺术真实善:人生态度和道德评价渗入艺术作品清明上河图:艺术价值和历史价值审美性和丑的关系问题:丑的东西也要通过审美特征在艺术作品中体现出来..生活中的丑经过艺术家能动创造变成艺术美:莫里哀伪君子达尔丢夫;吝啬鬼阿巴贡;莎士比亚威尼斯商人夏洛克3.审美性是内容美和形式美的统一:形式+内容谢赫:绘画六法:对古代绘画实践的总结每种艺术都有特殊的形式美:黄金分割理论;帕提农神庙—悉尼歌剧院内容美:形式美在于生动体现内容刘勰文心雕龙:形式应当服从于内容.. 顾恺之:以形写神;表现人物内在精神黑格尔美学核心:艺术美本质感性形式体现理性内容举例子:悉尼歌剧院设计师伍重强调现代建筑应该从属于自然环境;崇尚有机建筑理论..第七章表情艺术;音乐表现性+舞蹈表演性表情艺术:通过一定的物质媒介音响;人体来直接表现人的情感;间接反映社会生活的艺术的总称..1.音乐和舞蹈能够细腻的表现内心情感2.发展:表情艺术:最古老的艺术门类:原始舞蹈和原始音乐音乐和舞蹈的特性:群众性;科学性;技艺性..3.表情艺术基本美学特征:抒情性+表现性:强烈抒发人的情绪情感音乐和舞蹈通过表演进行二度创作;表演性是表演艺术的又一美学特征音乐和舞蹈美学特征:表演性+节奏性+韵律美一.音乐艺术音乐:通过有组织的乐音在时间上的流动来创造艺术形象;传达思想感情;表现生活感受的一种表现性时间艺术..1.音乐艺术=声音+时间+表现+再创造2.音乐的种类:声乐+器乐声乐:用人声歌唱为主的音乐器乐:用乐器发声来演奏的音乐声乐:歌唱特点:男声;女声;童声演唱方式:独唱;齐唱;重唱;合唱;对唱;伴唱等我国声乐分类:民族演唱方法质朴自然;具有民族风格和地方特色多样化;美声源于意大利;追求声音效果;运用华彩和装饰国际化;通俗电子传播技术:时尚化歌剧:歌剧+舞蹈+话剧④器乐分类:弦乐;管乐;弹拨乐;打击乐演奏方式:独奏;重奏;齐奏;伴奏;合奏此部分参考专业书3.音乐的艺术语言和表现手段:旋律音乐灵魂;节奏音乐时间感;和声音乐空间感;复调;曲式;调式;调性..1. 旋律:把高低;长短不同的乐音按照一定的节奏;节拍;调式;调性组织起来;塑造音乐形象;表现特定的内容和情感..旋律:音乐的灵魂音乐表现力和声:多声部音乐按照一定关系构成重叠复合的音响现象;使音乐具有结构感;色彩感和立体感..交响乐:在文艺复兴时期被使用..形成于18;19世纪之交:海顿;莫扎特;贝多芬:维也纳古典乐派交响乐黄金时代④音乐艺术的精髓;音乐创作的最高形式:交响乐创作基本原则:对比;展开:代表人物:捷克 19世纪德沃夏克⑤音乐的古老性:最古老的乐器:乌克兰境内:六支用长毛象骨骼制成的乐器..我国最古老的乐器:骨哨和陶陨2.我国古代音乐的历史:原始社会;祭祀仪式—先秦时期;孔子强调音乐的社会作用伯牙;师旷—西周出现乐官;周王朝的雅乐和民间的俗乐—汉魏时期;北方相和歌和南方的清商乐;汉武帝建立乐府—唐代教坊—宋元时期;民间音乐—近代音乐奠基人萧友梅20世纪20年代筹建第一所音乐学校—国立音乐学院3.古代西方音乐发展:古希腊;重视音乐理论和音乐的教化功能柏拉图强调音乐的教育作用.. 亚里士多德:音乐具有教育;净化;精神享受的作用—欧洲中世纪;宗教音乐发展赞美歌;多声部合唱—16世纪末;世俗音乐占据主导地位;主调取代复调;歌剧诞生;音乐家和音乐流派诞生..4.近现代欧洲音乐史的音乐流派:古典乐派18世纪下半叶—19世纪初:维也纳古典风格代表人物:海顿;莫扎特;贝多芬:推崇理性+情感;艺术形式严谨完美——浪漫乐派19世纪:强调抒发主观情感;表现个性.. 前期代表人物:德国作曲家舒曼和舒伯特;匈牙利李斯特;波兰肖邦;法国柏辽兹后期:德国瓦格纳和勃拉姆斯;俄国柴可夫斯基——19世纪中叶以后;民族乐派兴起:鲜明的民族风格和民族特色代表人物:挪威格里格;捷克德沃夏克等5.20世纪音乐流派:印象派:法国德彪西表现派:奥地利勋伯格新古典主义:意大利布梭尼二.舞蹈艺术舞蹈:经过提炼加工的人体动作为主要表现手段;运用舞蹈语言;节奏;表情和构图等多种基本要素;塑造出具有直观性和动态性的舞蹈形象;表达人们思想情感的一种艺术形式..1.舞蹈的发展:远古时代;图腾舞蹈;歌;舞;乐三者结合;原始舞蹈对狩猎或战争活动场面的模拟—商巫舞—周文舞和武舞—春秋战国优舞—汉代百戏—唐代宫廷歌舞;民间舞蹈—宋代舞队—明清舞蹈表演—戏曲舞蹈2.欧洲舞蹈发展:1581年意大利演出第一部真正芭蕾作品王后喜剧芭蕾——19世纪芭蕾的黄金时代脚尖舞+外开性技巧:意大利学派;法国学派;俄罗斯学派;代表作:吉赛尔天鹅湖睡美人—20世纪初美国邓肯现代舞蹈之母现代舞:自然舞蹈动作;自由表现内心情感;古典艺术+现代艺术3.舞蹈分类:生活舞蹈+艺术舞蹈生活舞蹈:与人们日常生活联系密切的舞蹈交际舞;起源欧洲目的:自娱或社交;群众性和普及性..20世纪流行的舞蹈:华尔兹;布鲁斯;探戈;伦巴.. 20世界70年代以来;迪斯科;霹雳舞..生活舞蹈的其他种类:习俗舞;宗教舞蹈;体育舞蹈;教育舞蹈艺术舞蹈:专业或业余舞蹈家通过艺术创作在舞台上表演的艺术作品..技艺水平+艺术构思+主题思想+艺术形象艺术舞蹈的分类:表现形态:独舞;双人舞;三人舞;群舞;组舞相对完整的舞段组织在一起表现特定主题表现特征:情绪舞抒情舞蹈情节舞;舞剧民族舞剧宝莲灯表现风格:古典舞;现代舞;民间舞;宫廷舞民间舞:在民间广泛流传的传统舞蹈形式;生动反映各地区各民族的性格爱好;风俗习惯和审美趣味;具有强烈的民族风格和鲜明的地方色彩..分类:汉族和少数民族汉族民间歌舞:载歌载舞秧歌;花灯;二人转自娱性+表演性:蒙古族筷子舞;维吾尔族赛乃姆;朝鲜族长鼓舞;傣族孔雀舞芭蕾:起源:意大利形成:法国古典芭蕾:脚尖鞋的运用和脚尖舞的技巧稳定性+外开性芭蕾舞剧:以舞蹈为主要表现手段;舞蹈+音乐+戏剧+美术大型芭蕾舞剧:独舞表现人物性格和情绪+双人舞剧情发展和人物情绪交流+群舞反映时代背景+烘托氛围代表作:古典芭蕾舞剧吉赛尔天鹅湖睡美人罗密欧与朱丽叶;我国芭蕾舞剧白毛女红色娘子军第二节表演艺术的审美特征:抒情性+表现性;表演性+形象性;节奏性+韵律美一.抒情性与表现性艺术的基本功能:再现生活+表现情感音乐;舞蹈:直接表现和揭示内心情感..抒情性是音乐舞蹈基本属性:汉代毛诗序抒发情感的能力:表现情感情绪+激发和宣泄人的激情抒情性来源于本质属性抒情和特殊表现手段:音乐乐音舞蹈形体动作长于表现或传达创作主体的情感情绪;具有强烈的感染力和表现力舞蹈中的抒情舞蹈情绪舞:表现特定的情绪;通过强烈的情感氛围震撼心灵..音乐:根源于音乐特殊的物质媒介和表现手段:以乐音为材料作用于听觉;传达表现音乐家感情的起伏变化..音乐最基本的艺术功能:表现情感音乐内容的非语义性和表现情感的特殊性音乐形象的不确定性;非语义性;多义性和朦胧性不同人有不同审美感受④音乐形象:抽象性;象征性;复杂性音乐富有哲学深度:德国诗人尼采..二.表演性与形象性:1.表演性:表演艺术:通过演员表演并借助舞台来完成的艺术形式包括一度创作和二度创作音乐形象和舞蹈形象:依赖二度创作的表演舞蹈用动作表现思想情感;表演塑造舞蹈形象.. 音乐作品依赖于表演艺术家对作品的理解和表现..2.形象性:舞蹈形象塑造依靠演员的形体动作;舞蹈的表演性是形象性的基础..舞蹈形象:以舞蹈动作;姿态;表情和造型所塑造出来的人物形象3.舞蹈形象美学特征:直观性+动态性+表情性音乐形象塑造:通过演员的演唱和演奏完成以声音为材料音乐形象的欣赏:审美感受力+联想;想象+情感意象具有时间性在时间流动存在4.音乐欣赏的理论:戏剧性欣赏理论:强调欣赏音乐的内容梁祝技术性欣赏的理论学院派音乐欣赏理论:音乐的内容是乐音的运动形式:19世纪奥地利音乐学家汉斯立克和作曲家斯特拉文斯基奠定情感性欣赏理论:音乐表达感情的特殊方式;带来音乐欣赏的特殊性;逻辑因素让位感情因素总结:音乐形象通过音响作用于人们的听觉;给人以强烈的情感冲击力;使听众产生联想和想象;在头脑中形成艺术形象..三.节奏性和韵律美1.节奏性:节奏最重要的艺术表现形式之一2.音乐:节奏最基本的重要的表现手段音乐节奏:乐音的长短;高低;强弱等变化组合的形式;乐曲结构的基本构成因素..节奏本质:运动音乐:靠乐音有规律的运动变化构成艺术形象.. 节奏作为核心的艺术表现手段节奏:1.增强乐曲的艺术表现力;促使旋律具有特色..以节奏为依据把握不同音乐体裁..2.节奏影响音乐的抒情性音乐作品反映一定强度的情感情绪;促使听众产生情感共鸣;造成音乐特殊审美心理效果3.朱光潜:节奏是主观和客观的统一;心理和生理的统一..④节奏是音乐家内在情感的外化;听众对音乐节奏的欣赏和领会;在审美中把握旋律的灵魂..3.舞蹈:舞蹈节奏:表现为人体的律动:人体动作的力度强弱;速度快慢;以及动作幅度和能量的大小..舞蹈节奏表现为人体动作的韵律美4.构成舞蹈的三要素:表情;节奏;构图舞蹈动作节奏起伏变化;可以表达一定的内容;传达一定情感;也可以形成舞蹈的韵律美.. 舞蹈是视听艺术;舞蹈动作的节奏以音乐旋律的节奏为基础④音乐+舞蹈;以节奏为纽带⑤音乐的节奏通过优美的舞蹈动作展现..第九章语言艺术:通常指文学第一节语言艺术的主要体裁语言艺术:指人们常说的文学;包括诗歌;散文;小说;剧本等各种体裁..文学以语言为手段塑造艺术形象;反映社会生活;表达作者的思想情感;语言作为艺术媒介和基本材料始终发挥着重要作用..因此文学被称为语言艺术..文学的媒介和手段:语言一.诗歌:语言塑造形象反映社会生活和表达作者思想感情的艺术..我国最早一部诗歌总集诗经西周初期—春秋时代编成:现实主义诗歌源头1.中国:屈原:第一位诗人屈原离骚浪漫主义诗歌先河西方:公元前8世界古希腊荷马史诗:伊利亚特奥德赛2.诗歌体裁:作品性质和塑造形象的方式:抒情诗和叙事诗历史发展和语言有无格律:格律诗和自由诗3.诗歌特征:通过诗人强烈的情感和丰富的想象;集中而概括的反映客观现实生活..社会生活客观因素+艺术家的主观因素诗歌注重运用优美的语言创造情景交融的意境..语言美。

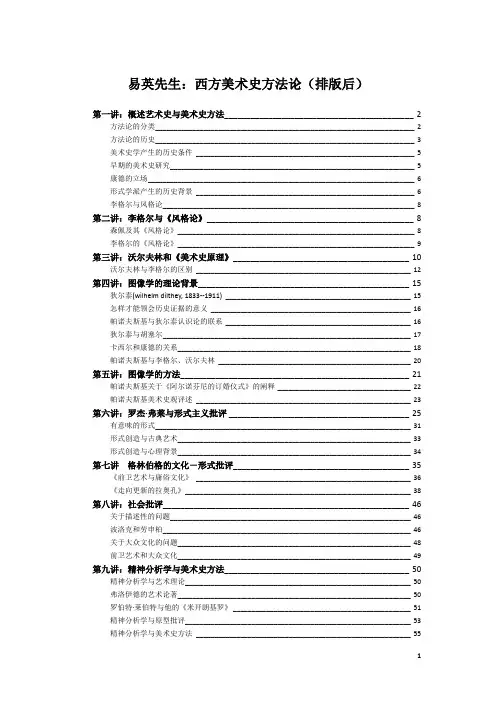

易英先生:西方美术史方法论(排版后)第一讲:概述艺术史与美术史方法___________________________________________ 2 方法论的分类______________________________________________________________________ 2 方法论的历史______________________________________________________________________ 3 美术史学产生的历史条件___________________________________________________________ 5 早期的美术史研究__________________________________________________________________ 5 康德的立场________________________________________________________________________ 6 形式学派产生的历史背景___________________________________________________________ 6 李格尔与风格论____________________________________________________________________ 8第二讲:李格尔与《风格论》_______________________________________________ 8 森佩及其《风格论》________________________________________________________________ 8 李格尔的《风格论》________________________________________________________________ 9第三讲:沃尔夫林和《美术史原理》________________________________________ 10 沃尔夫林与李格尔的区别__________________________________________________________ 12 第四讲:图像学的理论背景________________________________________________ 15 狄尔泰(wilhelm dilthey, 1833--1911) __________________________________________________ 15 怎样才能领会历史证据的意义______________________________________________________ 16 帕诺夫斯基与狄尔泰认识论的联系__________________________________________________ 16 狄尔泰与胡塞尔___________________________________________________________________ 17 卡西尔和康德的关系_______________________________________________________________ 18 帕诺夫斯基与李格尔、沃尔夫林____________________________________________________ 20第五讲:图像学的方法____________________________________________________ 21 帕诺夫斯基关于《阿尔诺芬尼的订婚仪式》的阐释 ____________________________________ 22 帕诺夫斯基美术史观评述__________________________________________________________ 23第六讲:罗杰·弗莱与形式主义批评 _________________________________________ 25 有意味的形式_____________________________________________________________________ 31 形式创造与古典艺术_______________________________________________________________ 33 形式创造与心理背景_______________________________________________________________ 34第七讲格林伯格的文化-形式批评________________________________________ 35 《前卫艺术与庸俗文化》__________________________________________________________ 36 《走向更新的拉奥孔》_____________________________________________________________ 38第八讲:社会批评________________________________________________________ 46 关于描述性的问题_________________________________________________________________ 46 波洛克和劳申柏___________________________________________________________________ 46 关于大众文化的问题_______________________________________________________________ 48 前卫艺术和大众文化_______________________________________________________________ 49第九讲:精神分析学与美术史方法__________________________________________ 50 精神分析学与艺术理论_____________________________________________________________ 50 弗洛伊德的艺术论著_______________________________________________________________ 50 罗伯特·莱伯特与他的《米开朗基罗》 ________________________________________________ 51 精神分析学与原型批评_____________________________________________________________ 53精神分析学与美术史方法__________________________________________________________ 55第十讲:贡布里希与《艺术与错觉》________________________________________ 56 预成图式及语汇表_________________________________________________________________ 56从波普尔的“试错原则”到“图式-修正”公式 ___________________________________________ 59美术史与预成图式_________________________________________________________________ 60对丢勒《忧郁》的讨论_____________________________________________________________ 62第一讲:概述艺术史与美术史方法艺术史,是对于人的审美创造物的解释和历史的分析,它一方面和美学、批评、鉴赏学和评价相对应,另一方面与纯粹的文物研究相对应,它是对学校中各学科的一个相当新的补充。

美学是艺术学的动力源——70 年来三次“美学热”回顾作者:高建平来源:《艺术评论》 2019年第10期高建平[内容提要]本文依据过去70年美学发展的历史事实,说明美学与艺术学之间的密切关系。

在从1949到2019这70年中,美学经历了三次热潮。

第一次是“美学大讨论”,从1956年到1964年。

这时,美学上的论争成为施行“百家争鸣”方针的试验田,与“百花齐放”的方针互为表里。

第二次是“美学热”,从1978年到1985年。

这一时期,美学吹响了“改革开放”的时代号角,有力地促进了文艺的繁荣。

第三次是“美学的复兴”,从世纪之交开始,直到当下。

面对市场经济大潮和科技发展所带来的新挑战,提出艺术如何出精品,以适应时代需要的问题。

美学的国际学术对话,也对当下美学的发展具有推动作用。

[关键词]三次美学热潮;艺术与艺术学;救赎与滋养当代艺术学已经成为一门独立的学科,在这门学科之下,又有许多分支,实现着学科内的循环。

然而,我们发现许多从事艺术学理论研究的人,原本都是美学研究者,他们曾经在美学领域中起过重要的作用,具有深厚的美学修养。

这种现象是如何发生的?美学与艺术学的关系如何?对此,许多学者都在进行抽象的辨析,论证美学与艺术学的同与异。

这种辨析当然是有益的,但是,对这个问题的更好的回答,还是要进入到历史之中。

当前,各行各业都在回顾过去的70年。

从这种70年回顾的角度,可以帮助我们看出许多学科间关系的来龙去脉。

一、“美学大讨论”成为一个新起点在过去的70年,文学艺术队伍的整合,应该是从1949年7月在当时的北平召开的“中华全国文学艺术工作者代表大会”开始的。

这次会议史称“第一次文代会”,是一个“会师”的大会,来自“国统区”的倾向于共产党的文艺工作者,与来自“解放区”的文艺工作者,在这次会议上见面。

他们或是老友重逢,或是初次见面。

但是,不管是新知还是旧友,这次会议意味着整编,从此以后,就开始分配工作,各就各位,为新中国的文艺事业工作了。

20世纪80至90年代中外优秀复调音乐论著介绍内容摘要:20世纪80至90年代,在改革开放、中外音乐文化的不断交流与对话中,中国复调音乐理论迎来了一段其自身发展史上最为活跃的黄金期,在理论著作的撰写、编译方面取得了丰硕的成绩,但理论学界对这时期复调音乐论著的全面梳理和详细介绍还有不足。

文章以综述的形式,对20年来国内陆续出版的中外复调音乐论著进行归类整理与评述,并选取十几部广泛影响我国复调音乐教学与研究的理论专著进行重点分析,以期客观地展现出这一历史时期我国复调音乐论著所达到的瞩目成就。

关键词:20世纪80至90年代复调理论著作成就20世纪80年代,随着国民经济的稳步发展和国家对文化建设的大力扶持,我国的音乐理论研究工作取得了令人瞩目的成就,复调音乐理论的探索与研究不但获得了“量”的突破,还取得了“质”的飞跃。

在打开了20世纪西方现代音乐技术理论的禁区后,中国复调音乐理论在专著教材方面取得了重大的进展,形成了前所未有的繁荣发展局面。

不但出现了大量对西方传统和20世纪现代复调技法与理论的译介和阐述,还出现了由我国复调音乐理论家独立编著或撰写的复调音乐专著,尤其是我国学者独立撰写的复调论著。

这些论著的问世,可谓开辟了我国复调音乐理论著作研究的新纪元。

一、外国复调音乐理论论著译介国外复调音乐理论著作是我国复调音乐理论研究工作中长期坚持的一项重要任务。

自80年代初起,国外复调音乐理论著作的引进工作曾一度停顿,后又开始恢复并逐渐活跃起来。

这时期的重要译著可大致分为欧美传统对位技法与赋格理论的译介著作与20世纪西方现代复调理论的译介著作两大类。

1.欧美传统对位技法与赋格理论的译介著作《对位与赋格教程》(法)泰奥多尔・杜布瓦著,廖宝生译,1980、1982年版。

该书体现了法国复调音乐的传统体制,共分上下两册,四大部分。

书中阐述的对位原则均为声乐风格的严格对位写作法则,承袭了富克斯的五类对位传统。

该译著最大的特色在于用大量的优秀习作范例配以言简意赅的文字说明来阐述观点,谱例部分的比重甚至超过了文字说明部分。

2005年1月第34卷第1期湖南师范大学社会科学学报Journal of Social Science of Hunan Normal UniversityVol.34 N o.1Jan.,2005百年反思:20世纪马克思主义文艺理论在中国的传播、发展与问题季水河(湘潭大学文学与新闻学院,湖南湘潭 411105)摘 要:马克思主义文艺理论在中国的传播,经历了从三途并行向一途独进,三足鼎立向一家称雄的转变,这种转变既是历史的必然选择,但同时有其失误:一是经典文本与阐释文本的混杂性,二是翻译传播中的双重间接性;三是注重政治功利的实用性;马克思主义文艺理论在中国当代的研究,可以分为三个阶段:一是经典著作评注期,二是理论体系探讨期,三是当代形态建构期,而每个时期的研究都各有侧重点与特色;马克思主义文艺理论在中国百年的传播与研究,具有三个方面的积极意义:一是促进了中国化马克思主义文艺理论的产生与发展,二是推动了中国文艺理论批评的转型,三是影响了中国文艺的发展方向,但同时也存在三个方面的问题:一是缺乏创新精神,二是二元对立思维,三是研究方法和思想资源单一。

关键词:反思;马克思主义文艺理论;在中国;传播;研究中图分类号:IO-03 文献标识码:A 文章编号:1000-2529(2005)01-0098-07 20世纪,是马克思主义文艺理论在中国传播、研究不断拓展和深化的一百年,也是马克思主义文艺理论在中国传播、研究艰难曲折的一百年。

回顾20世纪百年马克思主义文艺理论在中国传播、研究的历史进程,反思20世纪百年马克思主义文艺理论在中国传播、研究的经验教训,对创新21世纪中国马克思主义文艺理论研究,建构当代形态的马克思主义文艺理论体系,都是一件非常有意义的学术工作。

一、历史的选择:中国现代对马克思主义文艺理论的传播与接受 马克思主义文艺理论在中国的传播与接受,几乎与马克思主义学说在中国的传播与接受同步。

学术界比较一致的看法是,马克思主义学说于1898年开始传入中国,马克思主义文艺思想于1903年开始为中国所了解。

内转的视线)))从刘庆和的艺术谈起易英内容提要当代艺术虽然是一个比较复杂的概念,但有一个基本的出发点,就是面向当代的生活与社会。

刘庆和试图以水墨表现当代人的精神困境,这可以看作他关于/当代水墨怎么进入当代艺术0思考的具体实践。

文章分析其笔墨特点与取材方式,并针对当代水墨的创作和批评展开思考。

关键词刘庆和当代艺术当代水墨笔墨一个艺术家怎样获取他的题材,似乎是很多艺术家不关心的事情,尤其对于水墨画家来说,大部分题材都是规定好的,比如山水、花鸟等等,或者说是传统规定好的,所以看山水花鸟都是只谈传统、笔墨,少谈题材。

人物画总是比较另类,不管是用笔墨来造型,还是用素描来造型,总是离不开人,人很难被抽象化,总是有一个时间和空间的规定,其形象、表情、动态,甚至服饰,都会在这些规定之中。

有人想逃避这些规定,画一些裸体的水墨,如湘夫人、杨贵妃之类,又是古人,又是裸体,不会有时代性、社会性之嫌。

但是只要一造型,就逃脱不了今人和古人的干系,就像寺庙里面的菩萨塑像一样,一眼就能看出哪是古人的原作,哪是现代艺术家的/创作0,哪是古人的手艺,哪是学院的手笔。

笔墨与造型似乎是一对矛盾,造型当然是指写实的造型,非写实的造型也有内在的构成,笔墨只有舍弃造型,才会有自身的表现和结构。

20世纪60年代初期,是水墨人物画的一个重要转折期,为了现实主义创作的需要,涌现了一批以水墨为媒材进行现实主义主题性绘画创作的艺术家。

现实主义的基本要求是/真实再现0,油画的漫长发展过程,就是不断克服平面空间与深远空间的矛盾,塑造出真实的人及环境。

古典主义是对这种要求的完成。

不管/真实再现0在艺术上的本质意义如何,现实主义绘画必须依赖于真实的再现,而且必须通过一定的技术手段才能实现这种再现。

现实主义的水墨画也不例外。

从50年代末开始,美术学院通过西画式的基础训练,系统地实现了对于水墨人物画的改造,使之适应现实主义的创作,准确的比例、生动的造型,甚至还有西画式的明暗和透视,从根本上改变了水墨人物画的传统。

艺术发生的几种学说艺术是人类文明发展过程中的一种重要表现形式,它通过创造性的方式表达人类的情感、思想和审美追求。

对于艺术的研究和解释,出现了许多不同的学说。

本文将介绍几种重要的艺术学说,包括形式主义、象征主义、表现主义和后现代主义。

一、形式主义形式主义是20世纪初兴起的一种艺术学说,强调艺术作品的形式和结构,而忽视其内容和背后的意义。

形式主义认为艺术作品应以独立的形式存在,其价值在于其自身的审美特征,而不依赖于外部因素。

形式主义强调艺术作品的形式元素,如线条、色彩、构图等,以及艺术作品的构造和组织方式。

形式主义的代表人物有俄国艺术理论家谢尔盖·奥西波夫和美国艺术评论家克莱门特·格林伯格。

二、象征主义象征主义是19世纪末20世纪初的一种艺术学说,强调艺术作品的象征意义和隐喻。

象征主义认为艺术作品是对内心情感和思想的表达,通过符号和象征来传递深层次的意义。

象征主义的艺术作品常常充满神秘和隐晦的符号,要求观者通过解读来理解其意义。

象征主义的代表人物有法国诗人保罗·韦尔莱和比利时画家詹姆斯·恩斯。

三、表现主义表现主义是20世纪初兴起的一种艺术学说,强调艺术作品对现实的批判和对内心情感的表达。

表现主义认为艺术作品应该直接表现艺术家的主观情感和内心体验,以此来传达对社会现实的反思和批判。

表现主义的艺术作品通常具有夸张、扭曲和煽动性的特点,表达出作者内心深处的冲突和痛苦。

表现主义的代表人物有德国画家恩斯特·卡尔·库贝和挪威剧作家亨利克·易卜生。

四、后现代主义后现代主义是20世纪后半叶兴起的一种艺术学说,强调对现代主义的批判和对多元性的追求。

后现代主义认为现代主义的理性和统一性观念是不可持续的,艺术应该回归到多元、碎片化的状态。

后现代主义的艺术作品常常具有模糊的边界和多重的意义,拒绝简单的解释和统一的真理。

后现代主义的代表人物有法国哲学家让-弗朗索瓦·利奥塔和美国艺术家安迪·沃霍尔。

文章编号:0257-5876(2002)05-0112-1120世纪90年代艺术:理论的回顾易 英内容提要 20世纪90年代中国现代艺术是在中国社会经济巨大变化的背景下发展的,艺术运动、艺术风格和艺术思潮都与具体的社会条件发生着深刻的联系,在90年代的特定条件下,由计划经济向市场经济的转变构成现代艺术发展演变的重要背景。

艺术与社会、政治和经济、现代主义与后现代主义、大众文化与前卫艺术、后殖民主义、架上艺术与观念艺术等一系列问题都在90年代艺术中体现出来。

本文从社会批评的角度在理论上对90年代中国现代艺术进行了回顾、总结、分析与批判。

关键词 后现代主义 后殖民文化 政治波普 策划人 架上艺术 观念艺术作者简介 易英,1953年生,中央美术学院教授。

图一 燕灵路来福面馆(2002) 翁云鹏在谈到20世纪90年代中国现代艺术的时候,首先要提出经济的问题,这与80年代总是谈到思想解放运动大不相同。

这不仅因为中国社会发生了由计划经济向社会主义市场经济转变的深刻变化,也因为这个大环境对艺术产生了深刻影响。

艺术的生产不可能孤立于经济制度之外,在市场经济的大系统内,逐渐形成艺术生产的制度,从前卫艺术到体制文化,无不在这个制度内运作。

90年代初是现代艺术运动陷入低潮的时候,而艺术市场恰恰在这时出现,尽管这时的艺术市场还很不成熟,完全是境外的买方市场,但对现代艺术的冲击是很大的。

1992年的/广州油画双年展0是1989年后最大规模的现代艺术展,这个同样具有理想主义色彩的展览却为理想涂上一层金钱的颜色。

展览的宗旨是要把中国的前卫艺术推向市场。

当时的现实困境是前卫艺术后继乏力,在经济的压力与诱惑下,前卫艺术严重分流。

一些艺术家看到前卫艺术前途无望,一部分人接工程做装修,一部分人转而制作迎合市场趣味的绘)112)图二 5斑驳的阳光6(1998) 章 剑画。

/广州油画双年展0的策划人和批评家的初衷就是要继续推进现代艺术运动,但同时是要把前卫艺术与市场经济结合起来,为前卫艺术提供再生产的动力。

“失语”:中国当代美术批评语境之判析

对于中国20世纪90年代美术批评的状况。

易英曾在《九十年代中国美术》一书中提及:“从整体上看。

近年来的美术批评在活跃程度上远不及80年代后期。

……应该像造就大艺术家那样造就出大批评家,那才是批评的真正途径,但这个目标似乎还非常遥远。

”作为中国当代艺术发展的参与者,易英的感慨绝非妄言。

告别80年代批评帮助构建艺术运动的热潮之后,90年代的批评在各类美术活动中的逐渐缺席成为我

们无法回避的事实,而且这种趋势在21世纪的今天并没有任何程度上的改善。

“失语”成为批评界最为恰当的词汇。

但同时,另一个事实同样是我们无法回避的,也是与“批评缺失”这样的判断完全相背的事实,那就是,大量关乎艺术家的评论充斥于各类传媒及展

览之上,作者中不乏曾在80年代构建艺术运动的重量级人物。

面对大量近乎广告的评论文字。

批评的力量逐渐退化。

时至今日,很少有人愿意花费时间阅读那些推介文字。

这种现象的背后是批评原则的缺位,批评作为精神反思维度的消失,批评自身“语言要求”的缺失。

丧失精神反思的批评只会成为艺术家独自赏析的赞文,而难能吸引他人的眼球了。

对于这种状况,王南溟所谓“坐台批评”似乎是一个很恰当的比喻。

多样性的时代特征

易英

【期刊名称】《湖北美术学院学报》

【年(卷),期】2009(000)004

【摘要】@@ 改革开放30年,中国发生了翻天覆地的变化,现在的年轻人,很难想象30年前的艺术是什么样子.30年正好是三个年代,中国当代艺术在每一个年代都有不同的体现,然而只有最近的十年,对整体的艺术现象最难于定义.

【总页数】2页(P44-45)

【作者】易英

【作者单位】中央美术学院

【正文语种】中文

【相关文献】

1.论我国文化多样性的时代特征 [J], 谢宏忠

2.多样性的时代特征 [J], 易英;

3.多样性的时代特征 [J], 易英

4.典型的时代特征及非时代特征思考 [J], 杨虹

5.在金矿找矿中要充分注意赋矿围岩的多样性和多时代特征 [J], 雷自民

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

文章编号:0257-5876(2002)05-0112-1120世纪90年代艺术:理论的回顾易 英内容提要 20世纪90年代中国现代艺术是在中国社会经济巨大变化的背景下发展的,艺术运动、艺术风格和艺术思潮都与具体的社会条件发生着深刻的联系,在90年代的特定条件下,由计划经济向市场经济的转变构成现代艺术发展演变的重要背景。

艺术与社会、政治和经济、现代主义与后现代主义、大众文化与前卫艺术、后殖民主义、架上艺术与观念艺术等一系列问题都在90年代艺术中体现出来。

本文从社会批评的角度在理论上对90年代中国现代艺术进行了回顾、总结、分析与批判。

关键词 后现代主义 后殖民文化 政治波普 策划人 架上艺术 观念艺术作者简介 易英,1953年生,中央美术学院教授。

图一 燕灵路来福面馆(2002) 翁云鹏在谈到20世纪90年代中国现代艺术的时候,首先要提出经济的问题,这与80年代总是谈到思想解放运动大不相同。

这不仅因为中国社会发生了由计划经济向社会主义市场经济转变的深刻变化,也因为这个大环境对艺术产生了深刻影响。

艺术的生产不可能孤立于经济制度之外,在市场经济的大系统内,逐渐形成艺术生产的制度,从前卫艺术到体制文化,无不在这个制度内运作。

90年代初是现代艺术运动陷入低潮的时候,而艺术市场恰恰在这时出现,尽管这时的艺术市场还很不成熟,完全是境外的买方市场,但对现代艺术的冲击是很大的。

1992年的/广州油画双年展0是1989年后最大规模的现代艺术展,这个同样具有理想主义色彩的展览却为理想涂上一层金钱的颜色。

展览的宗旨是要把中国的前卫艺术推向市场。

当时的现实困境是前卫艺术后继乏力,在经济的压力与诱惑下,前卫艺术严重分流。

一些艺术家看到前卫艺术前途无望,一部分人接工程做装修,一部分人转而制作迎合市场趣味的绘)112)图二 5斑驳的阳光6(1998) 章 剑画。

/广州油画双年展0的策划人和批评家的初衷就是要继续推进现代艺术运动,但同时是要把前卫艺术与市场经济结合起来,为前卫艺术提供再生产的动力。

这种由企业家投资、批评家操作的模式不论成败如何,都对图三 5傍晚6(1997) 张 晖90年代的艺术发展产生了重要影响。

/中国油画年展0、/批评家提名展0、/现代艺术学术邀请展0、/杭州青年雕塑家邀请展0、/深圳何香凝美术馆当代雕塑年度展0等对当代艺术产生较大影响的一些活动都是在一定经济背景下运作的。

这是理想主义与市场经济的结合。

当我们在考察艺术现象时,不可能把产生这些现象的条件扔在一边,而这些现象又确实是由大的社会背景决定的。

就艺术家个体来说,我们可能只关注其作品的意义而忽视这些条件,但在这些条件下,其意义就有可能发生变化。

一根/金钱的脐带0把前卫艺术与经济联结起来,这是在西方现代主义艺术早期就被注意到的事实,没有经济的支持就不可能进行艺术的再生产,艺术是不可能在真空里发展的。

在商业时代正好和贫困时代成相反的情况,具体地说,这是中国80年代与90年代的重要区别。

在贫困时代,艺术材料非常便宜,业余画家都用得起,80年代初,艺术院校的大学生的绘画材料甚至都是由学校提供。

艺术家的工作相对稳定,不要去为艺术的再生产发愁,艺术的创作工作同政府的工作联系起来,政府为他下订单,有订单才进行创作,政府为他提供资金来源,他根本不要考虑作品的出路和市场。

在商业社会正好相反,社会的贫富差距越来越大,艺术家的作品如果没有市场,他就可能陷入贫困。

艺术生产的投资反而越来越大,艺术材料越来越贵,远远超出政府所能提供的资金的承受能力。

相比80年代,90年代艺术活动的投资规模越来越大,办展览、出画册、开研讨会等(这实际上是作品销售的前期投资)的资金需求越来越大,没有一定的经济基础,他的作品根本不可能进入社会的循环。

这迫使艺术家必须在一定的经济基础上进行艺术创作,也意味)113)文艺研究 2002年第5期图四5蓝色的维多利亚港湾6(1997)钟飙着艺术家要么不被社会普遍承认,使他可以以/艺术家0的身份获得资金的来源,要么他主动去迎合市场的需要,迎合通俗的市民趣味,成为一个商业画家。

作为商业画家,他的作品是不可能具有艺术价值和社会价值的,这对于艺术家来说无异于艺术自杀。

90年代中期以后,上述两极分化比较明显。

艺术市场主要集中在大城市和经济较发达的沿海地区,而其它一些地方上的艺术家很难靠出卖他们的作品来维持艺术的创作。

他们大多仍然走着原来的路子,继续参加官方或半官方的各种美术作品展览,这些活动实际上也有着潜在的经济背景。

获奖意味着特殊的利益,意味着职称、工资和住房,这些好处都不是由展览方面提供的,而是一个体制提供的。

比如,在全国性展览上得多少奖就可以作为评哪一级职称的条件,当然也意味着更高的工资和更大的住房。

这种层层筛选的评审制度,在其中又会导致多少幕后的活动,这是不是一种艺术腐败,好像还没人研究。

另外就是一些艺术家完全走向商业化,画一些适合市场需要的画,最典型的就反映在所谓新古典风格。

那些江南水乡、清宫美女、金发裸体很受一些有钱人的欢迎,这种风格没有积极的社会意义,但是有比较精湛的传统技术,特别适合海外华人社会的中产阶级通俗趣味,特定的需求使之形成了一个相对稳定的画家群体。

还有一些艺术家,既不愿意走商业化的道路又不愿意走体制化的道路,而走向了一种自我表现、自我追求的道路。

但这类作品的市场主要在欧美,西方有他们的要求,并不是画什么都行,哪怕是现代艺术风格。

他们提供资金,提供参展的机会,甚至是各种大型展览,像威尼斯双年展、卡塞尔文献展、圣保罗双年展等一些重要的展览都有中国艺术家参加。

但作品必须符合他们的标准,并没有真正自由的创作。

我觉得中国艺术家在当下主要在走这三条道路。

当图五5王满6(1999)尹朝阳)114)20世纪90年代艺术:理论的回顾图六 519991121316(1999) 方力钧然,事实并不能这么简单地划分,尤其是第三类艺术家,他们代表了中国实验艺术的主要方向,不能说他们一开始就是奔着市场去的,在他们的实践中包含了中国当代艺术的基本问题,很多人还是在非常困难的条件下坚持艺术创作。

事实上,只有在一个开放的现代社会的条件下,艺术家的自由创造才有可能,不管这种创造的最终结果如何,或他们最终是否被市场所收买,但创造的过程及过程中的成果都是现代艺术的价值所在。

纵观90年代艺术,我们可以看到一个很明显的特征,即运动逐渐消失,而利益则不断上升。

运动是80年代的典型特征,共同的理想、共同的追求,形成有共同目标的群体,这种集体主义精神也是思想解放运动的具体体现。

在90年代的艺术活动中也出现一些群体现象,但更多的是一种利益的趋同,很多行为并不关心活动本身有多少艺术的意义。

尽管有些评论家为它们冠上思想的光环,但行为的背后则是能获取多少利益,这可能是商业社会不可避免的现象,对艺术来说则是一种悲哀。

政治波普是从90年代初到90年代中期的一个重要现象。

顾名思义,/政治0是指政治题材,/波普0是指作为一种艺术样式的波普艺术,两者结合起来的意思就是用波普艺术的形式来表现政治题材。

新时期初期,在/伤痕0美术与乡土现实主义中,政治题材就非常活跃,但都是采用传统现实主义手法,而且主要是历史的批判。

在80年代后期,一些艺术家就用波普艺术的形式来表现政治主题,90年代初的社会环境对政治波普的形成起了相当大的促进作用。

在1992年/广州油画双年展0上波普风格以群体方式出现的时候,人们关心的还只是其波普的样式;但在一年后的/后.89中国现代艺术展0(香港)中国波普风格进入国际环境时,就完全不是那么回事了。

一些艺术家本身并不是政治的关注者,他们以波普艺术的方式选择了一些具有文化与政治特征的图像,这些图像简单、明了、记号性强、易于识别。

对于不了解中国社会的西方人来说,就成为一种识别中国社会与文化的符号,在妖魔化中国的国际背景下,有些符号就很自然地具有了政治色彩。

这是政治波普的一个重要背景,艺术家选择的可能只是风格,而话语权力则在西方。

就像早期的西方殖民思想家所说的那样,落后国家的人士可以模仿文明的样式,但他们并不知道这些样式的意义,这些意义的解释权在真正的文明社会,即在西方人¹。

当然,话语权力的背后还有金钱的赎买,正是在金钱的支配下,政治波普才一步步失落其早期的文化批判与人文精神。

对于追随它的人来说,已经完全沦为一种商业风格。

虽然)115)文艺研究 2002年第5期图七5你在哪里?6之三(2001)黄欢每一个成功的运动与风格都可能有这样的结局,如乡土现实主义与新古典画风,但像政治波普及紧随其后的艳俗艺术那样,挂着前卫的招牌行经济利益之实却是格外不同。

格林伯格早就指出前卫文化是一种反资本主义的资本主义文化,不过第一幕是作为正剧出现,第二幕就是闹剧了。

从艺术形式上来说,政治波普已经涉及到后现代主义问题。

后现代主义的概念非常广泛,但在艺术史上有一个基本点,即它是在现代主义艺术的语言枯竭之后出现的。

从现代主义到后现代主义的转变是交错的、重叠的,远非从古典主义到现代主义的那种激烈的突变。

从欧美的情况来看,在历史划分上,是以第二次世界大战为界;在社会形态上是从工业化社会向后工业化社会的转变;在艺术运动上,是抽象表现主义向波普艺术的转变,虽然这两者还有一段时间的重迭;在艺术形态上,是从架上艺术向观念艺术的转变。

后现代主义作为一种艺术理论、思想理论或文学理论,是从90年代初介绍到中国来的。

在整个90年代,后现代主义理论应该说是直接或间接地影响了中国当代艺术,但在理论与实践上却有很大的区别。

在实践上,从政治波普到艳俗艺术,从装置艺术、行为表演到当前很活跃的新媒体艺术,都属于后现代主义的艺术形态。

在艺术理论与批评上,对大众文化、公共图像、殖民文化、边缘与身份、女性艺术等问题的研究,显然都受到后现代主义理论的影响。

两者是平行发展的,前者并不关注后现代主义理论,也无需理论的指导,后者则是用理论来观照实践,因此对实践有支持也有批判。

事实上,后现代主义的艺术形态在80年代中期就影响到了中国,但在当时并没有后现代主义的意识。

后现代主义不同于现代主义,现代主义艺术的形式主义特征比较明显,像印象派、后印象派、野兽派、立体主义、表现主义,直至抽象艺术,而且仍然在绘画与雕塑的范围内,因此在80年代很容易被中国艺术家作为模仿的对象。

后现代主义在艺术形态上是比较模糊的,它既包括新媒体艺术和观念艺术,也包括传统的绘画和雕塑。

在现代主义艺术中被忽视的内容和题材在后现代主义艺术中占有很大的比重,如图八5数码怪畜6(2000)黄一瀚边缘、身份、性别、生态、政治等,不论采用什么样的表现方式,这些主题都具有后现代主义艺术的重要特征,而在现代主义艺术中占有至高地位的形式则被抛到了一边。

但是对)116)20世纪90年代艺术:理论的回顾图九 5红色日记No.5B 6(2001) 李路明中国艺术家来说,很难说有哪个艺术家像对待现代主义艺术那样来明确运用后现代主义的概念,因为大多数艺术家在80年代和90年代初对后现代主义的理论和艺术基本上是不了解的。