二战后苏联的经济改革

- 格式:ppt

- 大小:1.86 MB

- 文档页数:40

必修二第21课《二战后苏联的经济改革》教学设计斯大林模式是一种战时体制,是在帝国主义封锁包围之下建立起来的集权体制。

二战结束后,苏联进入和平建设时期,其弊端日益暴露。

在斯大林去世后不久,苏联就进入了改革时期。

一、赫鲁晓夫改革(1956—1964年)1、背景:(1)体制弊端日益暴露,特别是农业生产严重下降,出现了粮食短缺,人民生活水平下降1861年废除农奴制改革后,成为世界粮食最大出口国。

此时粮食严重短缺,单位面积产量仅为欧洲其他国家平均产量的三分之一左右。

出现“三农问题”。

(2)斯大林去世(1953年),赫鲁晓夫统治地位逐渐巩固(3)苏共二十大召开(1956年)苏共二十大是苏联历史乃至国际共产主义历史的一个重要转折点。

会上主要批判了批判个人迷信和斯大林,会后苏联进入了赫鲁晓夫改革时期。

类似中国的中共十一届三中全会,是一个转折点。

1976年毛泽东去世,1978年中共十一届三中全会召开,开始改革。

1953年斯大林去世,1956年苏共二十大召开,开始改革。

2、内容:农业上,(1)取消农副产品义务交售制,实行收购制,提高农产品的收购价格和农民收入;农副产品义务交售制具有强制性,且价格低于成本,损害了农庄和农民个人利益,成为阻碍农业发展的重要原因。

收购制以市场为主渠道,属于自由贸易,一般采购价高于成本,为农民增收。

(2)鼓励农民和农场职工发展家庭副业,扩大集体农庄和国营农场的自主权集体农庄:农民集体公有制的一种形式,农业集体化的一个成果。

国营农场:国家投资建立的农业经济组织,为全民所有制的农业企业。

公有制经济:国有经济——全社会所有劳动者共同占有生产资料;集体经济——部分劳动者共同占有生产资料;混合所有制经济等。

以往下达的生产计划指标280项,现改为农产品收购指标一项,可自行安排生产。

(3)大规模开垦荒地,大种玉米1959年赫鲁晓夫访问美国,目睹了美国辽阔大平原一望无际的玉米丰收景象,回国后大规模种植,面积几乎超过美国,但因气候不适,生长期短,积温不足,80%的玉米不能成熟。

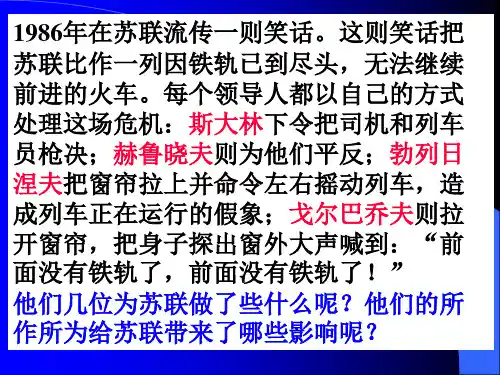

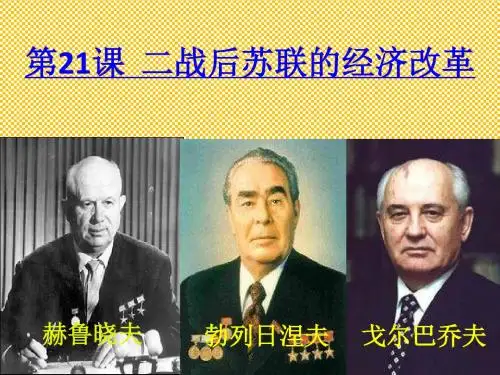

《二战后苏联经济改革》教学设计人教版必修二第21课《二战后苏联经济改革》讲述了从赫鲁晓夫、勃涅日列夫到戈尔巴乔夫改革的基本历程,要求学生体会社会主义改革的艰巨性、曲折性、长期性。

如果仅仅就教材讲教材的话,很容易变成“改革背景一内容一评价”的三段论模式。

考虑到教学对象是高一学生,结合本校生源整体偏差的现状,笔者做了一些大胆尝试,努力做到新颖生动的同时又突出重点、突破难点。

这个教学设计已经实践过。

现将教学构思与实际操作中的得失体会辑录如下,恳请专家同仁指正!一、过程设计在“趣味读史、学史明智”中开始本课,接着出示本课课标要求:概述从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫改革的基本历程,要求学生体会社会主义改革的艰巨性、曲折性、长期性。

之所以选择这八个字作为本课开场白,是笔者认为“有趣味、有智慧”是高中历史课的灵魂,如果历史课能给学生带来趣味和智慧,那么历史课的功能也算是实现了。

紧接着,我明确本课的六个流程:想一想、看一看、听一听、练一练、议一议、笑一笑。

因为是公开课,所以将流程打出,目的是使听课者和学生明了本课各环节。

在想一想环节中,我设计了三段材料和一组问题。

材料1:赫鲁晓夫宛如一个政治万花筒:顶上阴谋家的帽子刚脱,头上便戴上了改革家的桂冠;策略家的徽章未送进门庭,蛮干家的门牌就已挂出。

教师进一步追问:“为什么赫鲁晓夫有这么多的‘帽子’?而且这些‘帽子’看起来有点不寻常啊?”学生们回答“阴谋家”是否定,“改革家”是肯定,“策略家”是肯定,“蛮干家”却又是否定。

这可以给学生留下初步印象:赫鲁晓夫这个人是很复杂的,后人对他的评价也是褒贬不一的。

材料2:1964年,赫鲁晓夫的同僚趁他去黑海度假之际发动政变,迫使他离开了权力中心。

1971年的秋雨中赫鲁晓夫黯然离世。

在他的墓前矗立着一组黑白双色大理石碑。

教师用略带伤感的语调突出“1971年的秋雨中”,与当年意气风发手执玉米相比刻意渲染赫鲁晓夫最终的失落,营造一种戏剧效果。

问题:黑白双色碑意味着后人对他怎样的评价?由于有前面材料和问题的铺垫,所以学生可以较快回答出:既肯定又否定。

第21课二战后苏联的经济改革【课标要求】概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历程,认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。

1、归纳和比较赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫的改革,能够概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历程和影响,认识到社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。

2、能够简述苏联解体的经过和苏联解体的原因。

通过对苏联改革经验教训的学习和总结,坚定社会主义改革的信心,树立求真、务实和改革创新的意识。

【重点难点】重点:赫鲁晓夫改革与勃列日涅夫改革比较、戈尔巴乔夫的改革及其影响。

难点:戈尔巴乔夫改革与苏联解体的关系。

【教材分析】本课列举了苏联不同历史时期三位领导人的改革:赫鲁晓夫改革;勃列日涅夫改革;戈尔巴乔夫改革。

“二战”结束后,随着苏联国民经济的恢复和发展,斯大林模式的弊端日益显露,特别是农业问题突出,农业长期徘徊不前,影响工业的发展和人民生活的改善,在这种情况下,赫鲁晓夫与勃列日涅夫先后进行改革,但都以失败告终。

而戈尔巴乔夫改革,激化了社会矛盾,最终导致了苏联解体。

由于本课内容时间跨度大,理论性较强,建议教师适当补充形象化史料,激发学生思考兴趣,实现预定的教学目标。

【三维目标】1、知识与能力:(1)基础知识:赫鲁晓夫的经济改革和政治改革内容、结果;勃列日涅夫改革的内容、结果;戈尔巴乔夫经济和政治改革的内容、过程和影响。

①重点:戈尔巴乔夫的改革及其影响。

②难点:苏联改革失败的原因和苏联解体的原因。

(2)能力培养:通过对问题“赫鲁晓夫改革失败原因”、“勃列日涅夫改革失败原因”、“苏联解体原因”等问题的分析,培养学生运用历史唯物主义和辩证唯物主义观点分析理解问题的能力。

2、过程与方法:(1)运用比较法认识赫鲁晓夫改革与勃列日涅夫改革的本质特征。

(2)运用历史资料分析法客观分析赫鲁晓夫改革与勃列日涅夫改革的历史作用及失败原因。

(3)通过问题探究,使学生认识到社会主义经济体制的确立,需要实践的检验,需要经历一个不断探索反复实验的过程。

高二历史二战后苏联的经济改革试题1.《论苏联的改革》中分析说:戈尔巴乔夫改革时,“比如卖糖的小商店一下子消失。

再比如,在生态学家的压力下,同时关闭了所有生产洗涤设备的工厂,造成洗涤用品短缺。

……这类决策有很多。

”作者意在说明戈尔巴乔夫改革A.是导致苏联解体的根本原因B.在国家经济决策问题上的随意性C.在经济领域完全背离了社会主义原则D.继续采用高度集中的经济管理体制【答案】B【解析】此题考查戈尔巴乔夫的改革。

根据材料信息“小商店一下子消失”,“关闭了所有生产洗涤设备的工厂”,可以看出戈尔巴乔夫的改革措施具有随意性。

A项表述错误,苏联解体的根本原因是斯大林模式;C、D项材料都不能体现;故选B。

【考点】俄国十月革命与苏联社会主义建设••从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革•戈尔巴乔夫改革2.赫鲁晓夫改革失败的主要原因是()A.旧的经济体制的制约B.个人作风急躁C.在具体做法上缺乏实事求是D.执政后期趋于保守【答案】A【解析】赫鲁晓夫改革失败的原因是多方面的,既有他缺乏正确的指导思想,也有他不顾实际,盲目冒进的个人作风,无论他怎样改革,总的来说,没有从根本上改变斯大林模式,改变计划经济体制,没有从生产关系的深度去改革,这是导致其失败的根本原因,也是主要原因,所以答案为A。

【考点】二战后苏联的经济改革点评:此题难度较大,这是一道最佳选择题,要求选出主要原因,3.勃列日涅夫改革的主要出发点是()A.改变斯大林模式僵化的政治经济体系B.改变赫鲁晓夫改革带来的经济发展困境C.在美苏争霸中处于更加有利的地位D.全方位提高苏联的综合国力和人民生活水平【答案】C【解析】勃列日涅夫改革主要是在美苏争霸这个大的国际环境下进行的,把军事工业、军备竞赛放在战略高度层次上发展是其特点,所以他改革的重点是工业,但这使苏联的经济结构不合理的状况进一步发展,实际上,这次政策的调整深化了斯大林模式的弊端,最终也以失败告终,所以A、D都不对。

必修Ⅱ第七单元苏联的社会主义建设班级:组别:姓名:等级:第21课二战后苏联的经济改革【2012年江苏高考考纲要求】1.赫鲁晓夫改革;2.勃列日涅夫改革;3.戈尔巴乔夫改革考点分析一:赫鲁晓夫改革;(1956-1964)1、背景:的弊端日益显露。

2、改革内容:(1)赫鲁晓夫把经济改革的重点放在农业方面。

包括:①取消农产品的义务交售制,实行制,提高收购,增加农民收入;②鼓励农民和农场职工发展,扩大集体农庄和国营农场的;③大规模开垦荒地,提高粮食产量,提倡种植。

(2)工业方面:①废弃部门管理体制,将部分中央企业的下放给加盟共和国;②给企业部分权利;③一定程度上承认企业和个人的物质利益,调动生产者的积极性。

3、结果:收效甚微,1964年10月,赫鲁晓夫黯然下台,他的改革随之告终。

4.评价(1)积极:在一定程度上冲击了;(2)局限:对斯大林模式缺乏,未能从这一模式,只是在原有经济体制上的局部调整。

考点分析二:勃列日涅夫改革;(1964-1982)1.内容:(1)企业管理:恢复部门管理体制,加强对经济的领导;在坚持集中计划管理的前提下,扩大国营企业;运用手段,刺激企业改善经营管理(2)工业(重点)注重发展,特别是工业(目的:为了维持的地位,与美国)2.结果(1)前期取得一些成效,苏联的军事实力明显增强,达到与美国相抗衡的水平(2)执政后期,社会矛盾丛生,经济发展进入时期。

考点分析三:戈尔巴乔夫改革(1985-1991)1、背景:20世纪80年代中期,苏联出现社会、经济、人民生活水平的危机局面。

2.内容(1)经济改革:改革的重点是用方法代替(实质:承认对经济的调节作用)等。

结果:缺少和相应的配套措施,继续优先发展,经济不断,人民生活水平继续。

(2)戈尔巴乔夫把改革的重点转向领域,最终导致国内局势的和。

【知识小结】面对高度集中的斯大林体制,赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫都试图改革,赫鲁晓夫、勃列日涅夫修修补补,戈尔巴乔夫抛弃了社会主义制度,他们的改革都没有根本上纠正斯大林体制的错误,以至于积重难返,失去了让社会主义制度自我完善的机会,最终导致苏联的解体。

二战后苏联的经济改革引言二战结束后,苏联面临着庞大的经济重建任务。

为了加快国家经济的发展,苏联政府采取了一系列的经济改革措施。

本文将就二战后苏联的经济改革进行详细介绍。

第一部分:重建战争受损的经济基础在二战期间,苏联面临着巨大的经济损失,许多工厂、基础设施被毁坏。

苏联政府首先投入大量资源和劳动力进行基础设施修复,特别是对煤矿、钢铁厂等重要产业进行重建。

此外,苏联还大力推动农业发展,提高农业生产和供应水平。

这些措施为苏联的经济复苏打下了基础。

第二部分:实行中央计划经济为了迅速恢复国家经济,苏联政府实行了中央计划经济的制度,即由政府来规定和计划经济的各项指标和任务。

政府设立了计划委员会,负责制定经济发展计划和资源分配计划。

这种经济体制下,政府可以有针对性地进行资源调配,优先发展重工业和战略产业。

这使得苏联在短时间内取得了较快的经济增长。

第三部分:推进科技创新和工业现代化为了提高生产效率和产品质量,苏联政府积极推动科技创新和工业现代化。

政府对科研机构和技术人才进行大力支持,加大科研经费投入,并建立了一系列科研机构和实验室。

同时,政府也对工业企业进行技术改造和现代化设备引进。

这些举措推动了苏联工业的快速发展,为经济增长提供了强大的动力。

第四部分:调整农业经济结构二战后,苏联农业面临着人员流失、土地破坏等问题。

为了改善农业生产状况,苏联政府推行了集体化农业的政策,鼓励农民组织起来,开展合作社经济。

政府还加大对农村的投资,提供农业机械和化肥等生产资料。

这些措施促进了农业生产的增长,确保了食品供应的稳定。

第五部分:加强与其他社会主义国家的经济合作为了推动国家经济的发展,苏联政府积极加强与其他社会主义国家的经济合作。

苏联与东欧国家签订了一系列的经济合作协议,实现了资源的互补和经济的共同发展。

此外,苏联还提供了对其他社会主义国家的援助,帮助他们进行经济建设。

这一系列的合作促进了苏联及其他社会主义国家的经济的长期稳定发展。

(新人教版)高中历史必修二第21课《二战后苏联的经济改革》精品教案一学习目标一、赫鲁晓夫改革(重点在农业)1.背景:⑴二战结束后,苏联进入和平建设时期,斯大林模式的弊端日益暴露。

⑵1953年斯大林逝世后,赫鲁晓夫上台,他在稳固了自己的地位之后开始调整政策,试图对斯大林模式进行改革。

⑶苏共“二十大”的召开,打破了对斯大林的个人崇拜。

(P98历史纵横,了解)▲注意:斯大林模式的弊端:⑴农业集体化的消极影响越来越明显(①② P98 第一段)⑵片面发展重工业,忽视农业和轻工业的发展,也不利于人民生活水平的提高2.内容:⑴农业——经济改革的重点主要内容:P98第二段①②③⑵工业:P99第一段①②③3.评价⑴一定程度上冲击了斯大林模式(这是其改革的最大功绩)⑵但是改革成效甚微,基本失败。

4.失败的原因:根本原因:没有从根本上改变斯大林体制具体原因:⑴改革缺乏正确的指导思想和实事求是的精神(如:玉米运动),提出一些不切实际的口号与目标(如:提出“20年内基本建成共产主义社会”)。

⑵具体做法上,对斯大林模式的弊端缺乏科学的认识,只对斯大林模式进行小修小补,没有从根本上破除“斯大林模式”。

二、勃列日涅夫的改革(重点在工业)1.内容:①②③见P99第3段④为了维持超级大国的地位,与美国争霸(目的),注重发展苏联的重工业,特别是与军事有关的工业部门。

2.结果:①②③见P99第4段▲注意:⑴赫鲁晓夫和勃列日涅夫的改革都以失败而告终,其根本原因是:都没有改变高度集中的政治、经济体制。

⑵这两次改革的相同点:都取得一定成效;都没有从根本上触动原有体制;结果都失败。

三、戈尔巴乔夫改革1.背景:20世纪80年代中期,苏联出现了社会动荡、经济增长速度下降、人民生活水平逐步下降的危机局面。

2.首先进行经济改革(目的是为了缓解经济困难)⑴内容:P100第一段①②③(A、B、C)⑵结果:经济不断滑坡,人民生活水平继续下降。

改革没有迅速取得预期成果。

第17课_苏联的经济改革一、赫鲁晓夫改革1.原因:第二次世界大战后,苏联进入和平建设时期,斯大林体制的弊端日益暴露。

农业问题尤为突出。

2.措施(1)农业改革:①用收购制代替农产品义务交售制。

②允许集体农庄庄员拥有自留地和饲养牲畜。

③开垦荒地,扩大谷物生产,开展大规模种植玉米运动。

④将拖拉机等农机卖给集体农庄等。

(2)工业改革:①将部分企业管理权下放到加盟共和国。

②给予企业调整部分工资等权力。

③尝试推行“物质利益原则”,承认企业和个人的物质利益。

3.评价(1)积极:一定程度上冲破了传统观念的束缚,并取得一定成效,但最终失败。

(2)局限:①在理论上没有突破,只是在维持原有经济体制的基础上进行局部改革。

②“20年建成共产主义”的目标严重脱离了苏联的实际。

③改革缺乏全面和一贯的战略方针和思路,带有很大的盲目性。

④赫鲁晓夫个人作风急躁,反复无常,造成混乱,也阻碍改革的进行。

二、勃列日涅夫改革1.措施(1)工业:推行新经济体制,注意运用价值规律,扩大了企业的经营自主权,收到了一定效果。

(2)农业:扩大农场和农庄的自主权、降低农产品收购计划指标、提高农产品价格、放松对个人副业的限制等政策。

2.结果(1)改革没有突破原有经济体制的框架,勃列日涅夫执政后期趋于保守,改革陷于停滞。

(2)20世纪70年代下半期,苏联与美国的军备竞赛日益加剧,经济发展速度放缓。

到20世纪80年代初,经济全面滑坡。

三、戈尔巴乔夫的经济改革1.背景:1985年,在苏联社会陷入危机边缘的时刻,戈尔巴乔夫出任新一届的苏共中央总书记。

2.过程(1)改革经济体制,用经济方法代替行政命令管理经济;打破单一的公有制形式,允许个体经济存在。

(2)提出“加速发展战略”,并把重点放在重工业上,改革效果不佳。

3.结果:改革陷入困境,经济继续滑坡,于是戈尔巴乔夫把改革的重点转向政治体制改革,国内局势逐渐失控,1991年苏联解体。

[轻巧识记]苏联社会主义改革[易错提醒]1.新经济体制不同于新经济政策。