货币互换的前世今生和作用

- 格式:doc

- 大小:54.00 KB

- 文档页数:3

金融基础知识理解货币的起源和功能货币是现代社会经济活动中不可或缺的基础,它起源于人类社会的发展,并具有重要的功能。

本文将从历史背景出发,详细介绍货币的起源和功能,并探讨其在金融基础知识中的重要性。

一、货币的起源人类社会从最初的原始共同体逐渐演变为农耕社会和城市文明社会,货币的出现与社会分工和交换活动的日益增长密切相关。

原始社会存在着物物交换的方式,即通过物品交换满足各自需求。

然而,物物交换存在困难,诸如需求不匹配、交换不便等问题,迫使人们寻求更方便、普遍接受的媒介来进行交换。

在古代,曾出现过多种形式的媒介物,如贝壳、玉石、金银等,用以作为交换的媒介。

慢慢地,一些稀缺且易于保存的物品,如金银、铜币等,被广泛接受并逐渐演化为真正的货币。

二、货币的功能货币具有三个基本功能,即价值尺度、交换媒介和支付手段。

1. 价值尺度:货币作为价值尺度,可以衡量物品和服务的价值。

通过货币,人们可以更准确地比较和评估不同商品的价值,为各种经济活动提供了统一的度量标准。

2. 交换媒介:货币充当交换媒介的作用,方便人们进行商品与服务的交换。

相比物物交换,货币交换更灵活、高效,人们可以将货币作为中介直接交换所需的物品和服务。

3. 支付手段:货币作为支付手段,在经济活动中扮演着重要角色。

无论是购买商品、支付工资还是清偿债务,货币都能够满足交易双方的需求,实现支付的便捷与安全。

除了这三个基本功能,货币还具有储存价值、流通性和信用等附加功能。

货币的储存价值使得人们可以把财富储存在一种可保值的形式中,流通性使得货币在各种交易场景中能够快速使用,信用则是指人们普遍接受货币并具有信任感,从而保证货币的流通和使用。

三、货币在金融基础知识中的重要性金融基础知识是现代社会中不可忽视的一部分,而货币作为金融基础知识的核心,对整个金融体系起着至关重要的作用。

首先,了解货币的起源和功能有助于我们深入理解货币的本质和作用。

通过学习货币的历史和功能,我们可以更好地把握货币在经济交换中的地位,进一步认识到货币对经济的重要性。

历史货币知识点总结货币是人类社会发展的产物,它是一种用于交换价值的手段,可以追溯到古代社会的交换行为。

货币的出现极大地促进了商品交换和贸易的发展,对各个国家和地区的经济发展产生了深远影响。

在历史上,不同国家和地区的货币形式和发展阶段各不相同,整个货币发展史呈现出了多样性和丰富性。

本文将从货币的起源、货币的功能、货币的发展和货币的未来等方面对历史货币知识点进行总结。

一、货币的起源1. 交换时代的货币形式:在没有货币的时代,人们主要通过物物交换的方式进行交易,称为“交换时代”。

在这个时期,人们会用面包、牛、粮食、布匹等物品作为交换的媒介,这种交换方式称为“商品交换”。

但是在交换时代,交易的方式比较繁琐,交换的物品也不一定能够满足需求,因此人们开始寻求更便捷的交易手段。

2. 货币的起源:为了解决交易不便的问题,人们开始创造一种专门用于交换的物品,即货币。

最早的货币可以追溯到公元前7世纪,古代小亚细亚地区的里康金属钱币。

这些钱币的发行,标志着人类历史上货币的诞生。

货币的产生不仅简化了交易的手段,还促进了商品的生产和分工的发展,为人类社会的进步奠定了基础。

3. 货币演变的阶段:货币的演变经历了原始货币、商品货币、金属货币、纸币和电子货币等阶段。

原始货币是最早的交换媒介,通常采用珍贵的贝壳、兽齿、羽毛等物品充当,具有稀缺性和易携带性。

商品货币则是以物易物的方式,例如用黄金、银器等贵重物品作为支付手段。

金属货币是在商品货币的基础上发展起来的,它具有统一的价值单位和可分割性,逐渐成为主要的交换媒介。

纸币是在金属货币的基础上发展而来,由政府或发行机构发行,代替了金属货币的功能。

而电子货币则是在数字化时代的产物,是一种以数字形式存储的货币,便于实现远程支付和跨境交易。

二、货币的功能1. 价值尺度功能:货币作为一种价值尺度,可以衡量商品和服务的价值,方便人们进行交易和比较。

通过货币的价值尺度功能,人们可以准确评估商品的价格,进行合理交易。

货币可兑换的名词解释货币可兑换,是指一种货币可以在国际市场上与其他货币自由兑换的能力。

随着全球化的不断推进,货币可兑换已成为国际贸易和金融交流的重要特点之一。

本文将从货币可兑换的起源和发展、兑换机制以及影响因素等方面进行探讨。

货币可兑换这一概念起源于历史上的贸易和物物交换。

在古代,人们通过物物交换来满足生活所需,但随着社会经济的发展,物物交换逐渐不再适应人们对经济活动的需求。

于是,货币作为一种通用媒介出现,简化了经济交换过程。

然而,不同国家使用不同货币,货币之间的兑换问题难以回避。

为了促进国际贸易和金融往来,各国开始实行货币可兑换制度。

货币可兑换的实现离不开各国之间达成的协议和相互信任。

通常情况下,国家通过确定固定的兑换比率或实行浮动汇率,以确保本国货币与其他国家货币之间的交换能够自由进行。

世界上最著名的货币可兑换制度之一是布雷顿森林体系,这一体系建立了美元与黄金的固定兑换比率,为国际贸易提供了一个相对稳定的货币架构。

然而,由于经济和政治因素的复杂影响,布雷顿森林体系于20世纪70年代瓦解,货币体系进入了现代浮动汇率制度的阶段。

货币可兑换的实现对于国际贸易和投资具有积极影响。

首先,货币可兑换为跨国企业的发展提供了便利。

跨国企业往往需要在不同国家之间进行资金调度和贸易结算,货币可兑换使得这些跨国经营更加灵活高效。

其次,货币可兑换为国际旅游业的发展提供了支持。

随着人们生活水平的提高,旅游成为人们重要的消费活动之一。

而货币可兑换使得人们在不同国家之间的旅行更加便捷,满足了人们对于旅游消费的需求。

最后,货币可兑换为国家之间的金融合作提供了保障。

国际间的资金流动和金融交易也需要货币可兑换来支持,促进了国际金融市场的发展。

然而,货币可兑换也面临一些挑战和影响因素。

首先,经济结构和政策差异使得货币汇率的稳定性受到影响。

不同国家的货币价值受到各自的国内经济情况和经济政策的影响,这会导致汇率波动和外汇市场的不稳定。

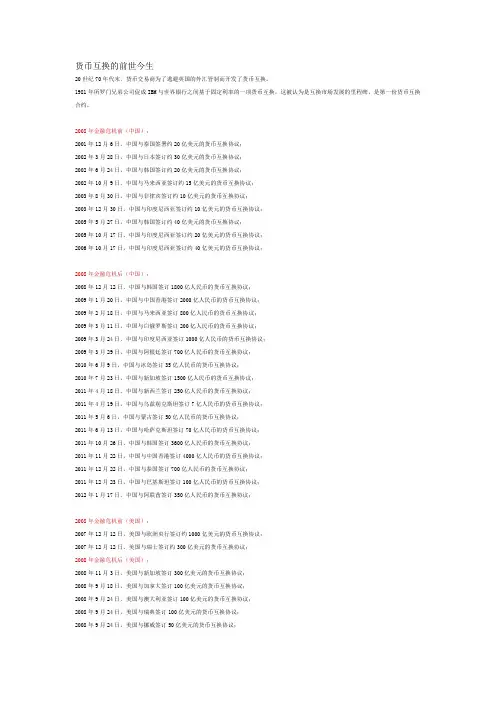

货币互换的前世今生20世纪70年代末,货币交易商为了逃避英国的外汇管制而开发了货币互换。

1981年所罗门兄弟公司促成IBM与世界银行之间基于固定利率的一项货币互换,这被认为是互换市场发展的里程碑,是第一份货币互换合约。

2008年金融危机前(中国):2001年12月6日,中国与泰国签署约20亿美元的货币互换协议;2002年3月28日,中国与日本签订约30亿美元的货币互换协议;2002年6月24日,中国与韩国签订约20亿美元的货币互换协议;2002年10月9日,中国与马来西亚签订约15亿美元的货币互换协议;2003年8月30日,中国与非律宾签订约10亿美元的货币互换协议;2003年12月30日,中国与印度尼西亚签订约10亿美元的货币互换协议;2005年5月27日,中国与韩国签订约40亿美元的货币互换协议;2005年10月17日,中国与印度尼西亚签订约20亿美元的货币互换协议;2006年10月17日,中国与印度尼西亚签订约40亿美元的货币互换协议;2008年金融危机后(中国):2008年12月12日,中国与韩国签订1800亿人民币的货币互换协议;2009年1月20日,中国与中国香港签订2000亿人民币的货币互换协议;2009年2月18日,中国与马来西亚签订800亿人民币的货币互换协议;2009年3月11日,中国与白俄罗斯签订200亿人民币的货币互换协议;2009年3月24日,中国与印度尼西亚签订1000亿人民币的货币互换协议;2009年3月29日,中国与阿根廷签订700亿人民币的货币互换协议;2010年6月9日,中国与冰岛签订35亿人民币的货币互换协议;2010年7月23日,中国与新加坡签订1500亿人民币的货币互换协议;2011年4月18日,中国与新西兰签订250亿人民币的货币互换协议;2011年4月19日,中国与乌兹别克斯坦签订7亿人民币的货币互换协议;2011年5月6日,中国与蒙古签订50亿人民币的货币互换协议;2011年6月13日,中国与哈萨克斯坦签订70亿人民币的货币互换协议;2011年10月26日,中国与韩国签订3600亿人民币的货币互换协议;2011年11月22日,中国与中国香港签订4000亿人民币的货币互换协议;2011年12月22日,中国与泰国签订700亿人民币的货币互换协议;2011年12月23日,中国与巴基斯坦签订100亿人民币的货币互换协议;2012年1月17日,中国与阿联酋签订350亿人民币的货币互换协议;2008年金融危机前(美国):2007年12月12日,美国与欧洲央行签订约1000亿美元的货币互换协议;2007年12月12日,美国与瑞士签订约300亿美元的货币互换协议;2008年金融危机后(美国):2008年11月3日,美国与新加坡签订300亿美元的货币互换协议;2008年9月18日,美国与加拿大签订100亿美元的货币互换协议;2008年9月24日,美国与澳大利亚签订100亿美元的货币互换协议;2008年9月24日,美国与瑞典签订100亿美元的货币互换协议;2008年9月24日,美国与挪威签订50亿美元的货币互换协议;2008年9月24日,美国与丹麦签订50亿美元的货币互换协议;2008年9月29日,美国与欧洲央行签订约2000亿美元的货币互换协议;2008年9月29日,美国与日本签订约1000亿美元的货币互换协议;2008年9月29日,美国与英国签订约600亿美元的货币互换协议;2008年9月29日,美国与瑞士签订约400亿美元的货币互换协议;2008年10月1日,美国与欧洲央行签订约2400亿美元的货币互换协议;2008年10月1日,美国与日本签订约1200亿美元的货币互换协议;2008年10月1日,美国与英国签订约800亿美元的货币互换协议;2008年10月1日,美国与瑞士签订约600亿美元的货币互换协议;2008年10月28日,美国与新西兰签订150亿美元的货币互换协议;2008年10月30日,美国与韩国签订300亿美元的货币互换协议;2008年10月30日,美国与巴西签订300亿美元的货币互换协议;2008年10月30日,美国与墨西哥签订300亿美元的货币互换协议;2008年10月30日,美国与新加坡签订300亿美元的货币互换协议;2009年4月6日,美国与欧洲央行签订约1080亿美元的货币互换协议;2009年4月6日,美国与日本签订约990亿美元的货币互换协议;2009年4月6日,美国与英国签订约450亿美元的货币互换协议;2009年4月6日,美国与瑞士签订约350亿美元的货币互换协议;2010年5月10日,美国与加拿大签订300亿美元的货币互换协议;尽管每一个货币互换协议的目的和作用各不相同,但是贸易融资和结算是其主要作用之一。

中国央行通过货币互换促进地区贸易发展2009 年4 月2 日,中国人民银行和阿根廷中央银行签署双边货币互换协议。

该协议互换规模为700 亿元人民币/380亿阿根廷比索。

协议实施有效期3 年,经双方同意可以展期。

这是迄今中国和拉丁美洲国家历史上最大规模的金融交易。

一、央行货币互换概况国际金融危机爆发以来,中国央行积极参与了应对危机的国际和区域合作,与周边国家和地区签署了多个双边本币互换协议,提升了共同应对金融危机的信心和能力。

截至目前,中国央行先后与六个央行及货币当局签署了总计6500亿元人民币的六份双边本币互换协议,包括:2008 年12 月12 日与韩国央行签署的1800 亿元框架协议;2009 年1 月20日与香港金管局签署的2000 亿元正式协议;2 月8 日与马来西亚央行签署的800 亿元正式协议;3 月11 日与白俄罗斯央行签署的200 亿元正式协议;3 月23 日与印度尼西亚央行签署的1000 亿元正式协议;4 月2 日与阿根廷中央银行签署的700 亿元正式协议。

目前,中国央行还在与其他有类似需求的央行就签署双边货币互换协议进行磋商。

与其同时,全球其他央行也都将货币互换作为应对金融危机的措施之一。

2009 年4 月6 日,美联储、欧洲央行、国央行、日本央行和瑞士央行等西方五大央行宣布总额接近3000 亿美元的货币互换协议,以改善金融市场的信贷状况。

在当天发布的联合声明中五大央行表示,通过这项货币互换协议,美联储将得以向美国金融机构提供外币流动资金。

如果需求增加,几大央行将通过这一新货币互换协议向美联储提供相应的欧元、日元、英镑和瑞士法郎。

美联储随后表示,新达成的货币互换协议将允许美联储通过支出美元,从英国央行购买300 亿英镑的储备,从欧洲央行购买800 亿欧元的储备,从日本央行购买十万亿日元的储备,从瑞士央行购买400 亿瑞士法郎的储备。

最终,互换协议涉及总金额约为870亿美元。

二、货币互换的意义和作用货币互换(又称“货币掉期”),通常是指市场中持有不同币种的两个交易主体按事先约定在期初交换等值货币,在期末再换回各自本金并相互支付相应利息的市场交易行为。

你对货币互换的认识1000字什么是货币互换?货币互换(有时称为交叉货币互换),指的是以一种货币的利息(有时是本金)换取另一种货币的利息(或本金)。

利息支付在合同有效期内按固定日期进行交换。

它被视为一种外汇交易,依法不需要在公司的资产负债表上显示。

货币互换是银行、投资者和跨国公司使用的重要金融工具。

货币互换的意义货币互换最初是为了规避外汇管制、政府对货币买卖的限制。

尽管经济疲软的国家和(或)发展中国家通常利用外汇管制来限制对其货币的投机,但大多数发达国家如今已取消了这种管制。

因此,互换交易目前最常见的用途是对冲长期投资,并改变双方的利率风险。

在国外开展业务的公司通常使用货币互换来获得比当地货币更有利的贷款利率,这比从该国银行贷款更优惠。

货币互换是如何进行的在货币互换中,双方事先约定是否在交易开始时交换两种货币的本金。

这两笔本金构成了一个隐含的汇率。

例如,如果一笔互换交易涉及1000万欧元对1250万美元的兑换,则隐含的欧元兑美元汇率为1.25。

到期时,必须交换相同的两笔本金,这就产生了汇率风险,因为在这期间,市场的汇率可能已经远离1.25。

定价通常以伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)表示,基于开始时的利率曲线和双方的信用风险,加上或减去一定数量的点数。

货币互换可以通过几种方式进行。

许多掉期仅仅使用名义本金金额,这意味着本金金额用于计算每一时期到期和应付的利息,但不进行交换。

如果在交易开始时有一个完整的本金交换,则在到期日交换。

货币互换期限至少为10年,是一种非常灵活的外汇交易方式。

利率可以是固定的,也可以是浮动的。

货币互换中的利率互换利率互换有三种方式:固定利率对固定利率;浮动利率对浮动利率;或固定利率对浮动利率。

这意味着,在欧元和美元之间的互换交易中,最初有义务为欧元贷款支付固定利率的一方可以将其兑换为美元的固定利率或美元的浮动利率。

或者,欧元贷款处于浮动利率的一方可以将其兑换成美元的浮动利率或固定利率。

货币互换的原理及其应用1. 货币互换的原理货币互换是指将一种货币兑换成另一种货币的过程。

它的原理基于汇率的存在和需求供给的平衡,其中涉及到以下几个要素:1.1 汇率汇率是一种国家货币与另一种国家货币之间的兑换比例。

它受多种因素影响,包括经济政策、市场需求和供给等。

汇率的变动直接影响到货币互换的成本和效益。

1.2 市场需求与供给市场需求和供给也是货币互换的重要因素。

当一个国家的经济增长、投资机会增多时,其货币的需求会增加,导致其货币升值。

相反,若经济放缓,投资机会减少,货币需求下降,货币可能会贬值。

1.3 中央银行干预中央银行可以通过干预外汇市场来影响货币汇率。

如果一个国家的货币过于强势,中央银行可以通过卖出本国货币购买其他货币来减少汇率。

相反,如果希望提高本国货币的价值,中央银行可以购买本国货币。

2. 货币互换的应用2.1 跨境贸易货币互换在跨境贸易中起到了关键作用。

当两个国家之间进行贸易时,他们通常使用自己的货币进行结算。

货币互换能够提供兑换服务,确保交易的顺利进行。

2.2 旅行与旅游货币互换在旅行与旅游中也变得至关重要。

当人们前往另一个国家时,通常需要将本国货币兑换成目的地国家的货币,以支付费用和开销。

货币互换服务可以提供实时的汇率信息和便利的兑换服务。

2.3 投资与金融交易货币互换在投资与金融交易中也扮演着重要角色。

投资者可以通过货币互换将资金从一个国家转移到另一个国家,以进行投资。

同时,金融交易中的货币互换也可以帮助企业进行跨国资金的结算和管理。

2.4 货币投机某些投资者也利用货币互换进行投机,以获取汇率波动带来的利润。

他们会在货币升值或贬值时进行兑换,以获得汇率变动带来的利润。

然而,这种投机行为也存在风险,需要慎重考虑。

3. 总结货币互换作为一种重要的金融服务,对国际贸易、旅游、投资和金融交易等领域都起到了至关重要的作用。

了解货币互换的原理和应用对于个人和企业来说都是非常重要的。

希望通过本文的介绍,读者能够更好地理解货币互换的原理及其应用。

货币演化历程货币作为人类社会发展进程中的重要组成部分,经历了漫长的演化历程。

本文将回顾货币的起源和演变,并探讨其在现代经济中的作用和影响。

货币起源货币的起源可以追溯到原始社会的交换方式。

最早的货币形式是商品货币,即以物换物。

人们通过交换物品满足彼此的需求,这种交换形式称为物物交换。

随着社会生产力的发展和交换活动的增加,商品货币不再能够满足经济交换的需求。

为了解决交换过程中的困难,人们开始使用贵金属,如金银,作为交换媒介。

贵金属具有稀缺性和持久性,逐渐成为大家普遍接受的交换媒介。

货币的演变随着经济和社会的发展,货币经历了从商品货币到金属货币再到纸币和电子货币的演变过程。

金属货币的发展使贸易更加便捷,但面对性能不足、负担沉重以及安全隐患等问题,人们开始探索其他形式的货币。

纸币作为一种便携、易于携带并具备公信力的货币形式应运而生。

它不再依赖于实际贵金属,而是由政府或中央银行发行并作为合法支付手段。

随着科技的发展,电子货币成为货币形式的又一进步。

人们可以通过电子支付系统进行网上交易,无需实物货币的传递。

货币在现代经济中的作用和影响现代经济中,货币起着核心的作用,充当着交换媒介、价值尺度和贮藏手段的功能。

货币作为交换媒介,促进了商品和服务的流通,提高了交易效率。

货币作为价值尺度,使人们可以衡量和比较不同商品和服务的价值。

货币作为贮藏手段,允许人们将财富储存和保值,为未来的消费做准备。

此外,货币的供给和流通速度也会对经济产生影响。

货币供应过多可能导致通货膨胀,而货币供应不足可能导致通货紧缩。

结论货币的演化历程体现了人类社会经济发展的进步和变革。

从物物交换到金属货币再到纸币和电子货币,货币的形式和功能逐步完善。

在现代经济中,货币扮演着不可或缺的角色,促进了经济的繁荣与发展。

货币的发展历程

货币是指用于交换和储存价值的一种物品或符号。

它在人类历史上经历了长期的发展和演变过程,以下是其主要的历程:

1. 物物交换阶段:在人类社会最早的阶段,人们使用实物直接进行交换,比如把食物、工具等物品换成其他需要的物品,这就是“物物交换”。

2. 实物货币阶段:随着生产力的发展,实物货币逐渐出现。

它是指以某种物品作为通用货币,代表着一定的价值,人们可以用它来进行交换。

比较常见的实物货币有金、银、贝壳等物品。

3. 金属货币阶段:金属货币的出现标志着货币从实物到抽象的转变。

金属货币以黄金、银等贵重金属为基础,采用铸造的方式制成各种形状,成为通行的货币。

这种货币具有便携性和易保存性,成为世界上广泛使用的货币形式之一。

4. 纸币货币阶段:纸币货币是指利用纸张等材料制成的货币,其本质是一种信用工具,代表着发行机构的信用和背书。

现代纸币货币的出现可以追溯到唐朝时期的中国,随后逐渐流传到全世界,成为现代社会最广泛使用的货币形式之一。

5. 电子货币阶段:电子货币是指以数字形式存在于计算机或网络系统中的货币,它通过互联网等电子通讯技术实现在线支付、转账等功能。

随着信息技术的不断发展和普及,电子货币正在成为未来货币的主要形式之一。

总之,货币发展历程经历了从实物到抽象、从黄金银币到纸币电

子货币的演变过程,这种演变是社会生产力发展和人类文明进步的重要标志和体现。

从古到今的货币的演变过程货币作为人类社会发展的产物,经历了漫长而复杂的演变过程。

从最早的物物交换到现代的电子支付,货币的形式和功能都发生了翻天覆地的变化。

货币的起源可以追溯到原始社会,当时人们以物物交换的方式进行贸易。

在这种情况下,物品被用作货币,具备价值,可以作为交换的媒介。

原始社会的货币形式多种多样,比如贝壳、兽齿、金属器具等。

这些物品具备了流通价值和储藏价值,成为了人们相互交换商品的媒介。

随着社会的发展和贸易规模的扩大,简单的物物交换逐渐无法满足人们的需求。

为了方便交易和储藏财富,人们开始使用金属货币。

金属货币的出现标志着货币的进一步发展,它不仅具备了价值储藏的功能,还可以用作交换媒介。

金属货币的发行和流通逐渐成为国家的权力和职责,各国纷纷发行自己的金属货币。

然而,金属货币也存在着一些问题。

首先,金属货币在流通过程中容易受到假冒伪劣品的冲击,给交易造成困扰。

其次,金属货币的重量和体积大,不便携带,也限制了贸易的发展。

为了解决这些问题,纸币的出现成为了必然。

纸币的发明和广泛应用,标志着货币的又一次革命。

纸币作为一种代表价值的信用工具,不仅方便携带,而且可以通过印刷大量发行,解决了金属货币的不足。

纸币的出现极大地推动了经济的发展,促进了贸易的繁荣。

然而,随着技术的进步和社会的变迁,纸币也暴露出一些问题。

首先,纸币容易造假,给交易带来了风险。

其次,纸币的发行和流通成本较高,给国家财政带来了一定的压力。

为了解决这些问题,电子货币的出现再次改变了货币的形态。

电子货币是在计算机和互联网技术基础上发展起来的一种新型货币形式。

它以电子化的方式进行交易,不需要实体媒介,具备了便捷性和安全性的特点。

电子货币的出现使得支付方式更加多样化,人们可以通过手机、电脑等设备进行支付,提高了交易的效率和便利性。

除了传统的货币形式,还有一些新兴的货币形式在不断涌现。

比如虚拟货币,它是基于区块链技术发行和管理的一种数字资产。

货币互换是怎么个换法?两国之间为什么要进行货币互换?据媒体报道,中韩之间的货币互换2017年10月10日即今天到期。

两国之间还没有定下来到底是不是要续签货币互换协议。

那么,什么是货币互换?两国之间为什么要进行货币互换呢?一、货币互换的概念在外汇业务中,货币互换,又指货币掉期,是指交易双方在一定期限内将一定数量的货币与另一种货币进行交换。

而两个国家之间的货币互换,是指两个国家约定在一定的时间内,以一定的汇率换取一定数量的对方货币。

属于两个国家之间的互相流动性支持。

中国和韩国之间曾先后几次签署货币互换协议,双方约定人民币和韩元可以直接交换。

我国已经与多个国家和地区签署了双边货币互换协议。

二、货币互换的方法1、在两国之间协议签署之后,任何一方都可以发起交易,以一定数量的本币交换对方的货币(看实际是否需要对方的货币);而协议只属于备用性质,不是真的换了。

2、随用随换,而且按发起交易日当日的汇率来计算互换的金额。

三、货币互换的好处一是能够促进双方贸易发展。

举例说明:中国与俄罗斯签署货币兑换协议,双方确定互换金额及到期日。

对俄罗斯来说,相当于中国借给该国人民币使用。

该国央行就拥有了一定金额的人民币。

于是,俄罗斯的进口商从中国进口商品时,他们就可以用这些人民币来支付给中国的出口商。

而中国的进口商想到从俄罗斯采购石油等物资时,也可以直接付给他们卢布,这样是不是很便利呢?二是能够规避汇率风险。

两种货币之间直接兑换,就意味着它们抛开了美元进行交易。

美元的涨跌,对这两种货币的影响降到了最低。

试想一下,如果没有卢布和人民币互换,俄罗斯进口商从中国进口商品时,要把卢布换成美元,支付美元给中国;而中国的出口商收到美元以后,要做什么呢,他们需要把美元转换成人民币。

这样的话,不仅过程繁琐,而且两种货币受到美元影响,是不是会产生汇率风险呢?。

货币互换发展历程

货币互换是指不同国家之间在货币交易中进行的相互协定,以便提供方便快捷的货币转换。

货币互换最初是在20世纪初期出现的,

主要是为了方便国际贸易的发展。

在当时,由于各国货币之间的汇率波动很大,国际贸易的发展受到了很大的限制,于是人们开始尝试通过货币互换来降低汇率波动对国际贸易的影响。

20世纪50年代初期,美国政府开始大规模使用货币互换来推动国际贸易的发展。

在此期间,美国政府与其他国家达成了多项货币互换协议,并且将货币互换作为一种外交政策工具来使用。

这些协议为国际贸易的发展提供了很大的帮助,同时也为美国在国际事务中扮演了重要的角色。

在20世纪70年代,国际金融市场的发展促使货币互换得到了更广泛的应用。

此时,货币互换已不仅仅是为了促进国际贸易的发展,而是成为了一种为各国之间资金流动提供便利的工具。

同时,货币互换也成为了各国央行在货币政策方面的重要工具。

随着时间的推移,货币互换在国际金融市场中的地位越来越重要。

现在,货币互换已成为各国之间财务合作的重要工具,促进了国际贸易和资本流动的发展。

同时,货币互换也在推动全球经济一体化的进程中发挥了重要的作用。

- 1 -。

货币历史的演变过程

货币作为交换媒介和价值尺度的发展可以追溯到公元前5,000

年左右,当时人们以粮食、家畜、鱼、贝壳等物品来交换商品。

随着时间的推移,人们发现金属具有稀缺性和耐久性,成为普遍的交换媒介。

古希腊人使用银子作为交换媒介,罗马人则使用铜钱。

到了中世纪,欧洲出现了货币经济的萌芽,人们开始使用银币和金币进行交换,但由于造币技术的限制,银币和金币的价值不稳定,其中最有名的就是英国的斯特林银币。

19世纪,随着银行业的发展和墨西哥独立战争对银价的冲击,国家纷纷采用金本位制来稳定货币价值。

金本位制是指国家保证将货币与一定数量的黄金兑换,从而使得货币价值稳定。

到了20世纪,货币经济进一步发展,人们开始使用纸币代替金

属币种进行交换。

随着电子技术的进步,数字货币也出现在人们的视野中。

近年来,传统货币和数字货币相互竞争、融合,这为货币发展带来了新的机遇和挑战。

到了21世纪,随着互联网的普及和全球化的加速,全球化经

济的发展和数字化的变革逐渐改变了货币的功能和形态。

在现代经济中,现金已经不再是交易的主要手段,数字化货币逐渐崭露头角,电子支付、移动支付等成为了主流的支付方式。

此外,数字货币技术的不断发展,也在一定程度上分散了货币供应的权力,让人们逐渐迈向更加民主和去中心化的经济体系。

当今世界,各国货币制度已呈现出多元化发展的态势,国际货币体系正在经历着新的变化。

全球化对货币发展带来的影响无处不在,社会对金钱的需求也在不断变化。

从历史和现实看,货币发展的历程与社会经济发展同步而来,大力挖掘货币的潜力并加以利用将是未来发展的主题之一。

从古到今货币的发展历程从古到今的货币发展历程可以追溯到远古时代。

在人类社会刚刚开始形成时,人们通常以物物交换的方式进行交易。

例如一头牛可以换到一把锄头,这种交换方式被称为物物交换。

然而,物物交换存在诸多问题,例如交换的不方便、价值无法精确衡量等。

为了解决这些问题,人们开始使用贝壳、骨头等具有价值指示作用的物品作为媒介来进行交易。

这种通过特定物品来表示价值的交易方式被称为商品货币。

随着社会的进一步发展,商品货币也无法满足人们日益增长的交换需求。

于是,金属货币开始出现。

金属货币的出现改变了交易方式,人们开始使用金、银等稀有的金属来作为交易媒介。

金属货币的使用,既方便了交换,也提高了交易的效率。

随着贸易规模的扩大,人们还出现了纸币。

最早的纸币可以追溯到公元7世纪的中国唐朝,当时纸币被用作代替金属货币的媒介。

纸币的出现可以解决金属货币的便携性问题,人们可以携带纸币进行交易,而不再需要携带大量的金属。

随着时间的推移,纸币的使用逐渐普及,并且在世界各地得到广泛应用。

然而,由于纸币可以随意印刷,容易造成通货膨胀等问题。

因此,人们开始引入中央银行系统,以稳定货币的发行和管理。

中央银行的目标是维持货币的稳定购买力和保持金融市场的稳定运行。

随着科技的发展,电子货币也逐渐兴起。

电子货币是指基于电子技术的虚拟货币,可以通过电子设备进行交易。

最早的电子货币可以追溯到20世纪90年代的互联网时代,例如Paypal等电子支付系统的兴起。

如今,电子货币已经得到了广泛应用,人们可以通过手机、电脑等设备进行线上支付和虚拟交易。

除了传统的货币形式,还出现了一些新兴的虚拟货币。

最著名的虚拟货币是比特币,它是一种基于区块链技术的数字货币。

虚拟货币的出现改变了传统货币的概念,它不依赖于中央银行的发行和管理,而是通过算法和网络技术来实现价值传递和交易。

总之,从古到今的货币发展历程可以看出,货币作为交换媒介的形式不断演变。

从物物交换到商品货币、金属货币、纸币、电子货币,再到虚拟货币,每一种形式的货币都在不断适应社会发展和交易需求的变化。

货币互换的前世今生

20世纪70年代末,货币交易商为了逃避英国的外汇管制而开发了货币互换。

1981年所罗门兄弟公司促成IBM与世界银行之间基于固定利率的一项货币互换,这被认为是互换市场发展的里程碑,是第一份货币互换合约。

2008年金融危机前(中国):

2001年12月6日,中国与泰国签署约20亿美元的货币互换协议;

2002年3月28日,中国与日本签订约30亿美元的货币互换协议;

2002年6月24日,中国与韩国签订约20亿美元的货币互换协议;

2002年10月9日,中国与马来西亚签订约15亿美元的货币互换协议;

2003年8月30日,中国与非律宾签订约10亿美元的货币互换协议;

2003年12月30日,中国与印度尼西亚签订约10亿美元的货币互换协议;

2005年5月27日,中国与韩国签订约40亿美元的货币互换协议;

2005年10月17日,中国与印度尼西亚签订约20亿美元的货币互换协议;

2006年10月17日,中国与印度尼西亚签订约40亿美元的货币互换协议;

2008年金融危机后(中国):

2008年12月12日,中国与韩国签订1800亿人民币的货币互换协议;

2009年1月20日,中国与中国香港签订2000亿人民币的货币互换协议;

2009年2月18日,中国与马来西亚签订800亿人民币的货币互换协议;

2009年3月11日,中国与白俄罗斯签订200亿人民币的货币互换协议;

2009年3月24日,中国与印度尼西亚签订1000亿人民币的货币互换协议;

2009年3月29日,中国与阿根廷签订700亿人民币的货币互换协议;

2010年6月9日,中国与冰岛签订35亿人民币的货币互换协议;

2010年7月23日,中国与新加坡签订1500亿人民币的货币互换协议;

2011年4月18日,中国与新西兰签订250亿人民币的货币互换协议;

2011年4月19日,中国与乌兹别克斯坦签订7亿人民币的货币互换协议;

2011年5月6日,中国与蒙古签订50亿人民币的货币互换协议;

2011年6月13日,中国与哈萨克斯坦签订70亿人民币的货币互换协议;

2011年10月26日,中国与韩国签订3600亿人民币的货币互换协议;

2011年11月22日,中国与中国香港签订4000亿人民币的货币互换协议;

2011年12月22日,中国与泰国签订700亿人民币的货币互换协议;

2011年12月23日,中国与巴基斯坦签订100亿人民币的货币互换协议;

2012年1月17日,中国与阿联酋签订350亿人民币的货币互换协议;

2008年金融危机前(美国):

2007年12月12日,美国与欧洲央行签订约1000亿美元的货币互换协议;

2007年12月12日,美国与瑞士签订约300亿美元的货币互换协议;

2008年金融危机后(美国):

2008年11月3日,美国与新加坡签订300亿美元的货币互换协议;

2008年9月18日,美国与加拿大签订100亿美元的货币互换协议;

2008年9月24日,美国与澳大利亚签订100亿美元的货币互换协议;

2008年9月24日,美国与瑞典签订100亿美元的货币互换协议;

2008年9月24日,美国与挪威签订50亿美元的货币互换协议;

2008年9月24日,美国与丹麦签订50亿美元的货币互换协议;

2008年9月29日,美国与欧洲央行签订约2000亿美元的货币互换协议;

2008年9月29日,美国与日本签订约1000亿美元的货币互换协议;

2008年9月29日,美国与英国签订约600亿美元的货币互换协议;

2008年9月29日,美国与瑞士签订约400亿美元的货币互换协议;

2008年10月1日,美国与欧洲央行签订约2400亿美元的货币互换协议;

2008年10月1日,美国与日本签订约1200亿美元的货币互换协议;

2008年10月1日,美国与英国签订约800亿美元的货币互换协议;

2008年10月1日,美国与瑞士签订约600亿美元的货币互换协议;

2008年10月28日,美国与新西兰签订150亿美元的货币互换协议;

2008年10月30日,美国与韩国签订300亿美元的货币互换协议;

2008年10月30日,美国与巴西签订300亿美元的货币互换协议;

2008年10月30日,美国与墨西哥签订300亿美元的货币互换协议;

2008年10月30日,美国与新加坡签订300亿美元的货币互换协议;

2009年4月6日,美国与欧洲央行签订约1080亿美元的货币互换协议;

2009年4月6日,美国与日本签订约990亿美元的货币互换协议;

2009年4月6日,美国与英国签订约450亿美元的货币互换协议;

2009年4月6日,美国与瑞士签订约350亿美元的货币互换协议;

2010年5月10日,美国与加拿大签订300亿美元的货币互换协议;

尽管每一个货币互换协议的目的和作用各不相同,但是贸易融资和结算是其主要作用之一。

汇丰预计,在三到五年内,中国与其它发展中国家至少一半的贸易将以人民币结算,总额在2万亿美元左右,从而使人民币成为全球三大贸易货币之一。

如果从贸易融资、结算、提供流动性等角度出发,中美两国没有签订货币互换协议似乎很不合理。

其实尽管各国都在与其他国家进行互换,协议个数和互换规模也都比较大,比如欧洲、日本、印度、墨西哥等。

不过主流还是美国通过货币互换维持美元的地位,中国通过货币互换提高人民币的地位。

从技术上讲,操作手段的异同是:中国是以一个双方事先商定的汇率与其他国家央行进行本币的互换;而美国与其他国家的货币互换,汇率取决于其他国家金融机构从该国央行借得美元当天的市场汇率。

不过,两种货币互换,还款时采取的汇率都与借款时保持一致,也就是货币互换都锁定了汇率。

中美两国分别签订货币互换国家清单比较

中国签约国在数量和实力上都不如美国签约国,欧洲央行代表了17个欧元国家:德国、法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、爱尔兰、希腊、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、斯洛文尼亚、塞浦路斯、马耳他、斯洛伐克(于2009年1月1日加入欧元区)、爱沙尼亚(2011年1月1日加入欧元区)。

上述表格黄色部分的日本、韩国、新加坡、新西兰四国因为贸易、政治等原因与中国、美国都签了货币互换协议。

截至2011年3月中国外汇储备已超过3万亿美元,中国连续5年排行全球外汇储备第一名。

长期以来,特别是金融危机爆发后,美国政府大搞量化宽松货币政策,仅第二轮量化宽松就向市场注入6000亿美元,由于美元持续贬值,给我国外汇储备造成了巨额损失。

中国以真实财富换回美元钞票,然后又不得不将美元资金以极低的利率借给美国使用,也就是购买美国国债或其它美元资产,这正是美元霸权可以获取超级利益的秘诀。

最简单的例子:中国人养鸡,污染了环境,付出了劳动,获得了100个鸡蛋,卖给美国,拿回10美元,再将10美元借给美国用。

10年后,中国所得本金和利息仅能购买10个鸡蛋,相当于美国白占了中国90个鸡蛋。

表面上中国很富有,美国很贫穷,其实是中国的劳动成果无偿输送到美国,污染却永远留在中国。

法国人戴高乐将军早在1965年就对美元霸权提出过严厉批评:“美国享受着美元所创造的超级特权,它用一钱不值的废纸去掠夺其他民族的资源和工厂”。

货币互换就在这种情况下登上了历史舞台,目的就是防止用100个鸡蛋换10个鸡蛋。