论罗素的反战和平思想

- 格式:doc

- 大小:13.00 KB

- 文档页数:2

我为什么而活着课堂实录师:我们究竟为什么而活着,这个问题太简单又太复杂,它一直是困扰人们的人生三大命题之一。

有人不及思考、碌碌一生,在不觉中就被历史的大潮湮没无息;有人旁征博引、纵览古今,尽其一生也未能悟透个中奥妙。

亲爱的同学们,你们是否考虑过自己“为什么而活”这个问题呢?生1:伟大的周总理曾说过“为中华之崛起而读书”,我就为自己之崛起而活着吧!(其他生笑)师:不错,有雄韬伟略的人生之路将在你脚下延展。

生2:老师您以前提到过,虽然无权决定生命的开端,但可以选择生命的历程。

我就为了未来的生命历程而活吧!师:说的真好。

对于“生”和“活”的体悟,这就是生活的真谛啊!生3:我不清楚自己具体为什么而活,总之我觉得活着很美好,所以应该好好活下去。

(其他学生若有所思)师:是啊,美好的一切让人向往,美好的生活值得我们为之奋斗,这也许就是人们活着的源动力。

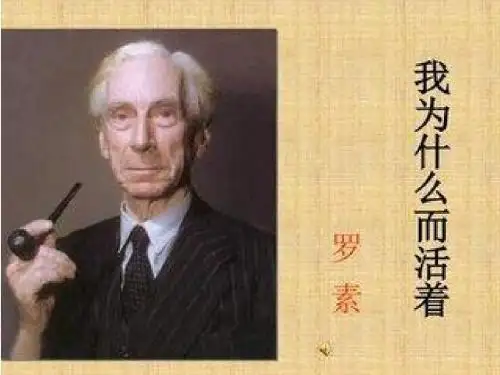

每个人心中都有“为什么而活”的答案,那么在1950年获得了诺贝尔文学奖,被称为“百科全书式文学家”“20世纪最知名、最有影响力的哲学家”的罗素是怎样诠释自己为何而活呢?下面让我们一起来聆听他的声音。

师:(幻灯片补充作者的相关资料)伯特兰·罗素(1872—1970)是英国现当代著名的哲学家、数学家、社会活动家和政论家。

现当代文化巨人,他在将近一百年的生涯中,“为思想的自由和人道主义的理想而写作”,坚持不懈地追求知识,追求真理,广泛涉猎各科知识,曾任北京大学客座教授。

他为他所信仰的自由事业而孜孜以求,义无反顾。

师:爱因斯坦说过:“阅读罗素的作品是我一生中最愉快的事件之一。

”下面我们有请几名同学来有感情地朗读一下课文。

(每个学生朗读一段)师:几位同学读得很有感情,那么请大家思考:罗素是为何而活着,又是什么原因促使他为之而活呢?生4:首先,他活着是因为渴望爱情。

爱情能为他带来狂喜、解除孤寂,看到圣徒和诗人们所想象的天堂景象的神秘缩影,这些能帮他发现美好的人生境界。

英国参加第一次世界大战原因新探作者:赵宇濛来源:《新课程·中学》2019年第09期摘要:伯特兰·罗素是20世纪上半叶享誉西方乃至世界的英国哲学家、数学家和历史学家,也是一位积极的和平主义社会活动家。

罗素一生经历过两次世界大战和冷战初期,是众多重大事件的观察者和参与者。

在其近一个世纪的生命历程中,罗素有近70年时间致力于反战和平运动。

作为第一次世界大战的亲历者,正值不惑之年的罗素不仅目睹了英国以及其他欧洲各国卷入战争旋涡,还见证了英国为赢得大战而付出的惨痛代价。

对此他反对英国参加第一次世界大战,并在演讲与著作中多次论述出英国参加第一次世界大战的原因,为英国参加第一次世界大战的原因提供了新视角。

关键词:伯特兰·罗素;第一次世界大战;爆发原因19世纪末20世纪初,资本主义进入帝国主义阶段。

由于政治、经济发展不平衡,主要资本主义国家的实力对比发生了显著变化:美国、德国在经济实力上超过了老牌的英国和法国。

后起的国家要求按照新的实力对比重新分割世界,引起诸多大国的不满,英、德矛盾遂成为资本主义列强的主要矛盾之一,也为英国参加战争提供了最大的可能性。

1914年,萨拉热窝发生暗杀事件,成为第一次世界大战爆发的导火线,而英国国内亦有从中立滑向战争的趋势。

同年,德国分别向俄国以及法国宣战并入侵比利时。

8月4日,英国对德宣战。

纵观当时世界的局势,无论是英国为德国所迫卷入战争还是英国主动迎战以赢取战争主动权,罗素对英国参战这个既定事实表达强烈的谴责和不满,并对英国参战的原因进行了强有力的分析,为此他提出以下三点。

一、国家政策失误1.错误的外交政策早在1839年,英国与比利时签订《伦敦条约》,英国承认比利时为永久中立国。

1911年在第二次摩洛哥危机期间,英国外交官爱德华·格雷表示英国将继续保卫法国。

因此,1914年后,随着德国入侵比利时、进攻法国,英国不得不履行当初的外交承诺,走进战争的漩涡。

![名人-_爱因斯坦简介[1]](https://uimg.taocdn.com/59d6e1de50e2524de5187ec9.webp)

和平:中国传统政治文化之取向【内容提要】纵观中国几千年政治文化史,和平主义始终是贯穿其中的命脉与价值取向。

这亦可从马克斯·韦伯和罗素等西方大家的论著中窥见一斑。

这一取向是自然环境和社会环境因素共同培育与形塑的结果。

【关键词】传统政治和平文化环境我国著名散文家余秋雨先生,在对世界四大文明的发祥地考察后曾表达过这样一个观点:中华文明为什么没有像古埃及文明、古巴比伦文明那样,在时间和空间的无限中销声匿迹而绵延不绝、延展至今?其原因之一是整个社会没有形成一种远征的力量。

[1]近年来,随着中国国际地位的日益提高,海外出现了一种“中国威胁论”论调。

《大国的兴衰》一书的作者保罗·肯尼迪撰文,称全球化将使中国受益,反过来威胁美国的地位,“美国现在拥有不可撼动的世界霸主地位”,但“不能在本世纪续写荣耀”,理由是中国可能赶上来。

耶鲁大学商学院院长杰弗礼·加腾(Jeffrey Garten)在《商业周刊》上撰文指出:世界经济对中国这个“世界工厂”的依赖,已经到了危险的地步。

一旦中国经济受到战争、恐怖袭击、社会动乱、自然灾害的打击,美国经济的“生命线”就可能被掐断。

针对这一论点,一些中国学者也纷纷撰文指出:中国“是一个爱好和平的民族”,中国国势日盛,对他国的土地与资源并无染指之心,所想的只是维护本国的合法权益。

而且回顾历史,中国式的战略文化和战略思维,一直是指向和平的。

“亲邻善友,国之宝也。

”[2]和平主义精神便显而易见。

不过,这种和平主义的宣讲也招致了许多学者的反驳。

纵观整个中国历史,崇尚和平的事实固然很多,可相反的事实也不胜枚举。

许多研究中国文化的海外学者和西方学者,可以赞扬中国人的深刻、广阔、单纯、恬静、勤俭等美德,似乎还很少承认中国是一个和平之邦。

[3](P34)特别近代以来,中西双方的接触常常是通过战争形态表现出来的。

义和团运动之后,中国文化在西方所得的一点“好感”,被一扫而空,很多西方学者都认为中国是一个“野蛮”、“残忍”的民族。

第2课世界人民的反战和平运动[课标要求] 了解世界保卫和平大会、《罗素—爱因斯坦宣言》、20世纪六七十年代美国反战运动等史实,分析战后世界人民反战和平运动高涨的原因、特点和意义。

课堂互动一、世界保卫和平大会1.原因:两次世界大战的浩劫和核武器毁灭性的破坏力,促使人们觉悟。

2.召开(1)第一届:1949年4月在、布拉格同时举行,选举约里奥·居里为大会主席,提出举行“”活动的倡议。

(2)第二届:1950年11月召开,成立了并提出其原则。

(3)1952年12月在召开世界人民和平大会。

(4)原则:“世界上不同的制度可以;解决各国间的争端应该通过协商和大家都可能接受的协议来实现;遵照的权利,一个国家的内部分歧只涉及这个国家的公民”。

[深化探究]材料一1949年4月,第一届世界保卫和平大会在巴黎、布拉格同时举行。

这次大会共有2 287名代表参加,代表72个国家、12个国际组织。

会议提出举行“保卫和平国际斗争日”活动的倡议。

1950年3月发表的“斯德哥尔摩宣言”,要求“无条件禁止原子武器”,有五亿多人在宣言上签字。

思考(1)请从历史上找出人们举行“世界保卫和平大会”的原因。

(2)为什么同时在两个地区举行大会,而没有合二为一?材料二1952年12月,宋庆龄在维也纳世界人民和平大会上发表了题为《人民能够扭转局势》的演讲,她还对巩固世界和平提出了建议,她的发言一再被暴风雨般的掌声所打断。

思考材料中宋庆龄所指的“局势”是什么?她的发言“一再被暴风雨般的掌声所打断”说明了什么?二、《罗素—爱因斯坦宣言》1.《罗素—爱因斯坦宣言》(1)背景①美苏冷战的加剧,战争的威胁增大。

②1954年罗素发表《》的著名演说。

(2)时间:1955年7月,《罗素—爱因斯坦宣言》发表。

(3)内容:强调核战争将导致的严重后果,要求各国政府不把科学成果用于战争目的。

2.罗素等保卫世界和平的行动(1)领导英国的运动,特别是反对英国制造氢弹。

读了罗翔《法治的细节》,我顿悟人这一生,为何要读很多的书2020年9月,法学教授罗翔,因为一则书评引发了许多网友的肆意解读和攻击谩骂。

网上的人群嘈杂喧闹,他没有过多解释。

当天下午,他以“退网”平息一切,退回简单的生活,逃到书中的世界。

随后,他将自己的思想和心声集结成册,出版了这本《法治的细节》。

在这本披着法律外衣的随笔集里,你可以走进罗翔的专业,看到他对热点案例的法理解读,也可以走入罗翔的书单,感受他对各种名著的哲理思考。

在阅读之中,还能听听他袒露这两年心境的变化,以及对人生产生的新感悟。

有读者说,读这本书“就好像跟信任的长辈聊了个天”。

在书里,他没有读书人的架子,也没有老师的说教,只闪耀着朴素的正义和温暖的烟火气,然后真诚地告诉你——读书能够让你总是清醒,总是理性,总是谦和。

翻开这本《法治的细节》,你就会发现:人这一生读的书,都会变成你的格局和气度。

读书以明志“经常有人问我,过去一年取得了哪些成就?我知道他们想听到的答案——成为一名网红。

”这是《法治的细节》开篇序言里,罗翔写下的第一句话。

然而,他却挥动着笔,道出他的真实想法——“我理想中的成就,是做一个好老师,教好法律,传播法治理念,让每个人意识到内心幽暗的成分需要被封锁。

”在书中,我们可以从罗翔的成长经历里,看到书对他人生之路的影响。

小时候的罗翔,因为爸妈常年不在身边,到了青春期就变得异常叛逆。

爸妈无奈,只能将他送到外公家接受教育。

外公是名老师,家里有特别多的书,不少是关于法律的入门书籍。

在这里,他每日沉浸在书海中,渐渐地,心中有了对法律世界的向往。

沿着这个目标,他沉下心来,勤奋苦读,从县城一路考到北京,读到北大法律博士。

毕业后,他成为了政法大学的法学教师。

读过的书,令他在课堂上既可以旁征博引侃侃而谈,又可以幽默风趣洞察世事。

他在学生中备受欢迎,也成了新一代知识网红。

读书,照亮了他立志要走的路,也让这条路越走越宽。

政治哲学书中对“理想国”的描绘,总让罗翔心怀信仰:“今后的每一天,我希望法治的光芒能够照亮每个人的内心与前行的道路。

伯特兰·罗素伯特兰·罗素概述伯特兰·罗素是二十世纪英国哲学家、数学家、逻辑学家、历史学家,无神论或者不可知论者,也是上世纪西方最著名、影响最大的学者和和平主义社会活动家之一,1950年诺贝尔文学奖得主,罗素也被认为是与弗雷格、维特根斯坦和怀特海一同创建了分析哲学。

他与怀特海合著的《数学原理》对逻辑学、数学、集合论、语言学和分析哲学有着巨大影响。

1950年,罗素获得诺贝尔文学奖,以表彰其“多样且重要的作品,持续不断的追求人道主义理想和思想自由”。

基本信息栏中文名: 伯特兰·阿瑟·威廉·罗素 外文名: Bertrand Arthur William Russell, 3rd Earl Russell 国籍: 英国 出生地: 英国,威尔士 出生日期: 1872年5月18日 逝世日期: 1970年2月2日 职业: 作家,哲学家,数学家 毕业院校: 剑桥大学三一学院 信仰: 无神论或不可知论 主要成就: 创立分析哲学 1950诺贝尔文学奖得主 发表《罗素-爱因斯坦宣言》 代表作品: 《幸福之路》,《西方哲学史》,《数学原理》,《物的分析》 主要领域:逻辑学,宗教学,伦理学,认识论目录[隐藏] 生平与著作 政治学 数学与哲学 历史学 经济学 贡献与影响 名言语录 推荐书目 生平与著作 政治学 数学与哲学历史学经济学贡献与影响名言语录推荐书目[编辑本段]生平与著作1872年5月18日,罗素生于英国辉格党贵族世家。

其祖父约翰·罗素勋爵在维多利亚时代两度出任首相。

其父安伯力·罗素是一位激进的自由主义者。

因为鼓吹节育而失去国会的议席。

罗素4岁时失去双亲,由祖母抚养。

他的祖母在道德方面要求极为严格,精神上无所畏惧,敢于蔑视习俗,曾以经文“勿随从人作恶”题赠给罗素,这句话成为罗素一生的座右铭。

罗素的童年是孤独的。

祖母没有让他上一般贵族子弟上的公学,而是让他在家接受保姆和家庭教师的教育。

中国人对罗素的评价罗素是20世纪最伟大的哲学家和数学家之一,他的思想和贡献对于中国人民有着深远的影响。

中国人对罗素的评价可以说是褒贬不一,但总体上对他持有很高的评价。

中国人对罗素的智慧和学识表示钦佩。

罗素是一位卓越的逻辑学家和数学家,他的数学成就为世人所称道。

中国学者对他的数学思维和推理能力深感敬佩,认为他的贡献推动了数学的发展和进步。

罗素的逻辑学研究也对中国哲学界产生了积极的影响,他的思想启发了中国学者对逻辑思维的深入研究。

中国人对罗素的价值观和人权思想表示赞同。

罗素是一位坚定的自由主义者和人权捍卫者,他对个人自由和言论自由的追求深深触动了中国人。

中国历史上曾经存在过许多思想受到压制和言论受到限制的时期,罗素的思想为中国人提供了一种新的思考方式,鼓舞了他们追求自由和平等的勇气。

他的人权思想对中国的民主化进程产生了积极的影响。

中国人对罗素的反战立场表示赞赏。

罗素是一位坚定的和平主义者,他反对战争和核武器的使用,呼吁全球实现持久和平。

中国人民深切理解战争对人民生活的破坏和伤害,因此对罗素的反战思想表示赞同和支持。

他的和平主义思想也给中国人带来了希望和信心,让他们相信和平是实现国家发展和人民幸福的重要前提。

然而,也有一些中国人对罗素的思想表示质疑。

他的宗教观点和对上帝存在的否定,与中国传统的宗教信仰存在冲突。

一些中国人认为罗素的思想过于西方化,无法与中国的文化传统相结合。

此外,他的数学和逻辑学研究对于普通人而言较为晦涩难懂,这也导致了一些人对他的思想产生了困惑和质疑。

中国人对罗素的评价是复杂而多元的。

他的智慧和学识受到普遍的赞赏,他的价值观和人权思想得到广泛的认同,而他的宗教观点和思想难以与中国传统相融合的一些质疑也存在。

无论如何,中国人对罗素的评价都充满了尊重和敬佩,他的思想对中国的哲学、数学和人权事业产生了深远的影响。

外国文学探究《我为什么而活着》作者生平与文章中心思想王力子【摘 要】《我为什么而活着》是《罗素自传》中的序言,虽然篇幅不长,但文章铿锵有力,富有哲学意味,充分表达哲学家罗素深邃成熟的世界观与人生观。

文章基于高中生的角度,以全面而客观的角度阅读文章,探究《我为什么而活着》作者生平与文章中心思想。

【关键词】作者生平 中心思想 哲学家罗素 高中生角度罗素所处的时代是二十世纪的英国,即第二次工业革命后的一百年,尽管当时英国社会生产力水平属于世界顶级,阶级矛盾却越发尖锐,社会的黑暗面逐渐浮现于人们的视野中。

一、《我为什么而活着》作者罗素生平罗素出生在英国的贵族家庭中,身处社会上层,四岁时罗素父母双亡,由祖母抚养长大,他的祖母是一个离经叛道的人,没有跟一般家长一样将罗素送到贵族公立学校中,而是让罗素在保姆与家庭教师的帮助下成长学习。

这一举措使得罗素没有跟上层贵族子弟接触,避免沾染了资本主义金钱至上的腐化思想,罗素在整个童年以书为友,以祖母为伴,以思考为伴,罗素的思想行为也在时间的沉淀中升华。

(一)青年时期十九岁时,罗素考上英国剑桥大学,受到数学老师的赏识,在获得数学学士学位后开始学习哲学。

二十三岁的罗素面对家庭成员的一致强烈反对,依然选择比大自己五岁的美国女生结为夫妻,随后前往德国柏林,阅读马克思的《资本论》。

一九一八年第一次世界大战的爆发颠覆了罗素的人生观,他开始陷入欧洲文明可能被毁灭殆尽的恐惧中,他坚持用微薄的力量阻止战争,四处发表文章宣传和平,却以宣传反战作为罪名被捕入狱。

罗素的青年时期有过叛逆,也有对世界的热爱,更有终生学习不断自我反思的思想,这在金钱至上的资本主义社会是难能可贵的,罗素的行为成熟且理性,他的不懈努力让在战火纷飞环境中的人们看到了和平的曙光,反映了最底层人民的心声。

(二)中年时期第一次世界大战结束后的两年,四十九岁的罗素前往苏俄,对苏俄无比失望,却在接下来的中国行里找到了精神上的慰藉,不久罗素经营开办了并不成功的学校,而后一直发表文章,四处演讲,为了生计不断奔波于各国之间。

初一写人作文:哲学家罗素的故事罗素,一位享誉全球的哲学家,他的思想深深影响了无数人。

他的故事充满了智慧、勇气和坚韧,让我们一起走进他的世界。

一、童年与求学罗素出生于一个英国贵族家庭,从小就展现出了对知识的渴望。

他在学校里表现优异,尤其在数学和哲学方面。

然而,他的家庭背景并没有为他提供足够的支持,他不得不依靠奖学金完成学业。

在求学过程中,罗素遇到了许多良师益友,如伯特兰·罗素勋爵和摩尔等人。

他们的影响使罗素对哲学产生了浓厚的兴趣,并逐渐形成了自己的哲学思想。

二、哲学之路罗素是一位多元哲学思想的倡导者,他主张通过思考和观察来理解世界。

他的哲学思想深受康德、黑格尔和胡塞尔的影响,同时也融合了佛教和印度教的思想。

他的哲学思想涵盖了伦理学、形而上学、知识论等多个领域。

罗素认为,哲学应该是一种探索人类存在意义和目的的方式,而不是一种空洞的理论。

他的哲学思想强调了人类情感和道德的重要性,认为我们应该关注人类的幸福和尊严。

三、战争与和平罗素积极参与反战活动,反对战争和暴力。

在两次世界大战期间,他多次前往战场前线,为士兵们提供心理援助和安慰。

他认为,战争只会带来痛苦和毁灭,而和平才是人类真正的追求。

罗素还积极参与国际和平运动,为不同国家之间的文化交流和合作做出了贡献。

他认为,只有通过对话和交流,才能解决国际间的矛盾和冲突。

四、晚年生活晚年的罗素依然保持着对知识的热情和对社会的关注。

他积极参与各种社会活动,为年轻一代提供指导和支持。

他倡导和平、宽容和尊重多元文化的价值观,为世界各地的年轻人树立了榜样。

罗素的故事告诉我们,哲学不仅仅是思考和探索的问题,更是关乎人类存在和未来的问题。

他用自己的智慧和勇气,为人类社会的进步和发展做出了贡献。

我们应该学习罗素的精神,关注人类的幸福和尊严,为构建一个更加美好的世界而努力。

总之,罗素是一位充满智慧和勇气的哲学家,他的故事激励着我们去追求真理、探索人类存在的意义。

让我们铭记罗素的精神,为创造一个更加美好的世界而努力奋斗。

论罗素的反战和平思想

关键词:罗素反战和平纳粹

摘要:哲学家罗素本人在早期是一个和平主义者。

在第一次世界大战期间,他不惜“以身试法”,坚持反战,甚至还身陷囹圄。

因为在当时罗素的言行不但和英国法律背道而驰,和社会舆论也是相反的。

英国全国已经陷入到了战争的狂热中

正文:

我作为人向人类呼吁:切记你是人,除此以外都把它忘了吧!果如此,就等于打开了通往天堂的通路。

如果不这样,那么,在你们面前,除了全体死亡以外别无他途。

──罗素《人类的危机》的演说

在近一个世纪的生命历程中,罗素有近70年时间致力于反战和平运动他的和平运动与和平主义思想发展伴随着追求真理和信仰的过程,也同时伴随着他哲学思想的发展过程因此,将罗素本人的和平主义思想置于其一生的思想发展历程中来考察,为从思想实质而不仅仅是“道义”层次上理解罗素等一类西方学者的和平主张与和平理想提供了基础以历史与逻辑相结合的方法,考察罗素和平主义思想形成与转变的原因和过程,会发现其和平主义思想的伦理底线——人类的生存罗素所推崇的西方式的自由、民主,在遇到人类生存的最低要求时都不得不做出让步通过分析罗素哲学的主要观点并将其扩展至道德、政治等领域,可以理解罗素的理想与现实之间矛盾产生的原因,并理解其晚年对人类命运的悲观预期现代和平学将世界的战争与和平类比为人体的疾病与健康,倡导以和平方式实现和平,很大程度上有着罗素等和平主义者的思想渊源所以,罗素个人的思想与认识尽管存在偏颇与不足,却不能改变他是一个和平主义者的事实

伯特兰·阿瑟·威廉·罗素1872年生于英国的贵族家族,祖父约翰·罗素伯爵曾两次出任英国首相。

1890年,罗素进入剑桥大学学习哲学、逻辑学和数学,后来,成为学院的研究员并获选为英国皇家学会成员。

1920年,罗素曾访问中国,并在北京讲学一年。

罗素最大的贡献是创立了分析哲学,并在伦理学、政治哲学和哲学史方面做出过巨大的学术贡献。

除了学术贡献外,罗素是一位积极的和平主义者,他曾反对英国参与一战而被罚款,并被解除了在剑桥的教职。

1918年,他还因反战活动而被判6个月徒刑。

罗素始终坚定地认为,任何战争都是罪恶的。

1954年氢弹爆破成功,罗素进一步意识到核武器将可能给人类带来灾难。

1954年4月,罗素发表了著名的《罗素—爱因斯坦宣言》,号召全世界用和平手段解决任何争执。

世界上许多著名的科学家都纷纷在宣言上签字。

罗素担任“核裁军运动”执行委员会的主席时,已经86岁了。

但是,高龄丝毫没有打消罗素的积极性。

1958年1月28日,罗素指示执行委员会做出一系列声明,强烈要求英国政府停止进一步的核试验,保证不再制造核武器,停止与苏联的军备竞赛。

在这些行动纲领的支持下,2月27日,5000多人在伦敦中央厅举行群众集会,人群将中央厅的场地挤得水泄不通,以至还有数千人不能挤进场所。

人们举着“不要军备竞赛”等字样的标语牌,拉着“放弃核武器”等横幅,一边高歌,一边喊着口号,并向政府提交反战请愿书。

1958年底,全英国以核裁军为目的的组织超过了200个,到1960年,和平组织已达到近500个。

每年复活节,民众都到奥尔德玛斯顿示威,最多人数超过10万。

1962年以后,罗素把兴趣转移到“罗素和平基金会”。

两年后,科林斯也辞去核裁军运动主席,标志着战后英国第一次大规模的以“核裁军”为手段的反战和平运动告一段落。

但是,反战和平运动却带来巨大影响。

在英国国内,支持核裁军的工党赢得了大选,而英国“核裁军运动”等许多当时建立的民间反战和平组织迄今一直存在,成为当前反战的核心力量。