近代中国翻译家介绍及鲁迅翻译理论

- 格式:ppt

- 大小:630.00 KB

- 文档页数:27

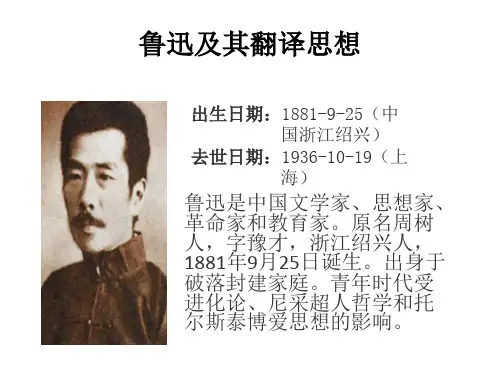

鲁迅:中国文学的巨匠In the world of Chinese literature, Lu Xun stands tall as a giant. Born in 1881, he was a writer, critic, translator, and revolutionist who revolutionized Chinese literature with his incisive and thought-provoking works. Known for his sharp wit and profound insights into society, Lu Xun's works are still widely read and studied today.Lu Xun's life was marked by many challenges and tragedies, which he often reflected in his writing. His famous works include "Call to Arms" and "The True Story of Ah Q," which criticize the social ills of his time and call for social change. His use of irony and satire was unique, often making him controversial, but also giving him a powerful voice in Chinese literature.As a translator, Lu Xun introduced many foreignliterary works to China, broadening the horizons of Chinese literature. His translations of works by Russian authors such as Tolstoy and Gorky had a profound impact on Chinese writers.Lu Xun's impact on Chinese literature and society is immeasurable. His works continue to inspire and challenge readers, making him a timeless figure in Chinese culture. His legacy lives on in the hearts and minds of millions of Chinese people.鲁迅,中国文学界的巨匠。

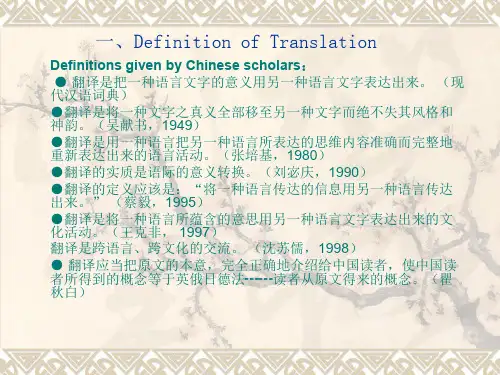

严复严复是中国近代翻译史上学贯中西、划时代意义的翻译家,也是我国首创完整翻译标准的先驱者。

严复吸收了中国古代佛经翻译思想的精髓,并结合自己的翻译实践经验,在《天演论》译例言里鲜明地提出了“信、达、雅”的翻译原则和标准。

“信”(faithfulness)是指忠实准确地传达原文的内容;“达”(expressiveness)指译文通顺流畅;“雅”(elegance)可解为译文有文才,文字典雅。

这条著名的“三字经”对后世的翻译理论和实践的影响很大,20世纪的中国译者几乎没有不受这三个字影响的。

鲁迅在中国翻译史上,鲁迅曾做出了巨大的贡献.他提出的一些翻译观点极大地推动了中国的翻译研究.鲁迅翻译观的变化,从早期跟随晚清风尚以意译为主,到后期追求直译、反对归化.鲁迅的翻译思想主要是围绕"信"和"顺"问题展开的.他"宁信而不顺"的硬译观在我国文坛上曾经引发过极大的争议,其译文也因为生涩难懂而遭到攻击.然而,鲁迅翻译思想中的"信"与"不顺"体现了近代中国翻译活动救亡图存的根本目的,代表了文化转型时期中国翻译的发展方向,同时也为后人提供了探索和研究的起点.鲁迅先生说过:凡是翻译,必须兼顾两面,一则当然力求其易解,一则是保存着原作的丰姿。

从实质上来讲,就是要使原文的内容、风格、笔锋、韵味在译文中得以再现。

翻译涉及原语(source language)与译语(target language) 两种语言及其文化背景等各方面的知识,有时非常复杂。

所以,译者要想收到理想的翻译效果,常常需要字斟句酌,反复推敲,仅仅懂得一些基本技巧知识是不够的,必须广泛涉猎不同文化间的差异,必须在两种语言上下工夫,乃至独具匠心。

“五四”运动以后,中国历史进入了现代,翻译的重要性远迈前古。

中国新文学的兴起同翻译是分不开的。

第一个重视翻译并大力加以倡导的人是鲁迅。

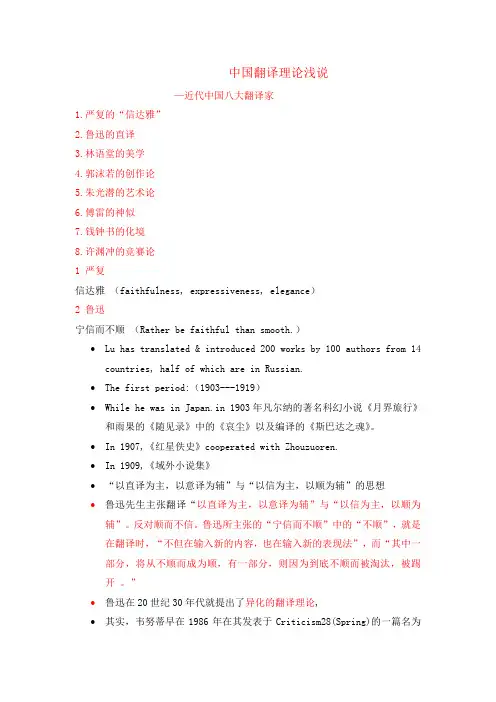

中国翻译理论浅说—近代中国八大翻译家1.严复的“信达雅”2.鲁迅的直译3.林语堂的美学4.郭沫若的创作论5.朱光潜的艺术论6.傅雷的神似7.钱钟书的化境8.许渊冲的竞赛论1 严复信达雅(faithfulness, expressiveness, elegance)2 鲁迅宁信而不顺(Rather be faithful than smooth.)∙Lu has translated & introduced 200 works by 100 authors from 14 countries, half of which are in Russian.∙The first period:(1903---1919)∙While he was in Japan.in 1903年凡尔纳的著名科幻小说《月界旅行》和雨果的《随见录》中的《哀尘》以及编译的《斯巴达之魂》。

∙In 1907,《红星佚史》cooperated with Zhouzuoren.∙In 1909,《域外小说集》∙“以直译为主,以意译为辅”与“以信为主,以顺为辅”的思想∙鲁迅先生主张翻译“以直译为主,以意译为辅”与“以信为主,以顺为辅”。

反对顺而不信。

鲁迅所主张的“宁信而不顺”中的“不顺”,就是在翻译时,“不但在输入新的内容,也在输入新的表现法”,而“其中一部分,将从不顺而成为顺,有一部分,则因为到底不顺而被淘汰,被踢开。

”∙鲁迅在20世纪30年代就提出了异化的翻译理论,∙其实,韦努蒂早在1986年在其发表于Criticism28(Spring)的一篇名为“TheTranslator’Invisibil时”的论文中已经明确提出了“异化翻译”的概念(参见Robinson,1997:97).但这个概念真正产生国际影响是在其名作The Translator’s Invisibility--A History of Translation 于1995年出版之后。

中国翻译理论浅说—近代中国八大翻译家1.严复的“信达雅”2.鲁迅的直译3.林语堂的美学4.郭沫若的创作论5.朱光潜的艺术论6.傅雷的神似7.钱钟书的化境8.许渊冲的竞赛论1 严复信达雅(faithfulness, expressiveness, elegance)2 鲁迅宁信而不顺(Rather be faithful than smooth.)•Lu has translated & introduced 200 works by 100 authors from 14 countries, half of which are in Russian.•The first period:(1903---1919)•While he was in Japan.in 1903年凡尔纳的著名科幻小说《月界旅行》和雨果的《随见录》中的《哀尘》以及编译的《斯巴达之魂》。

•In 1907,《红星佚史》cooperated with Zhouzuoren.•In 1909,《域外小说集》•“以直译为主,以意译为辅”与“以信为主,以顺为辅”的思想•鲁迅先生主张翻译“以直译为主,以意译为辅”与“以信为主,以顺为辅”。

反对顺而不信。

鲁迅所主张的“宁信而不顺”中的“不顺”,就是在翻译时,“不但在输入新的内容,也在输入新的表现法”,而“其中一部分,将从不顺而成为顺,有一部分,则因为到底不顺而被淘汰,被踢开。

”•鲁迅在20世纪30年代就提出了异化的翻译理论,•其实,韦努蒂早在1986年在其发表于Criticism28(Spring)的一篇名为“TheTranslator’Invisibil时”的论文中已经明确提出了“异化翻译”的概念(参见Robinson,1997:97).但这个概念真正产生国际影响是在其名作The Translator’s Invisibility--A History of Translation 于1995年出版之后。

论鲁迅的翻译策略摘要:鲁迅是中国伟大的文学家、翻译家和新文学运动的奠基人。

他致力于翻译,出于实现“醒世、觉世”的政治抱负。

他针对不同的作品,运用多维度、独异性的翻译策略,不仅达到了其政治目的,还开拓了中国翻译文学的新路,创一代翻译之新风。

鲁迅的翻译策略不仅体现了其政治取向,还体现了翻译与政治、翻译与文化的密切联系——即翻译不是远离政治、意识形态和利益冲突的行为,翻译与政治、意识形态、社会、文化环境等因素联系密切,译者深受这些因素的影响。

关键词:鲁迅;翻译策略;政治;多维;独异一、引言翻译外国文学作品,在鲁迅的文学生涯中占有极其重要的位置。

他本人对翻译工作异乎寻常地重视,曾把翻译工作提高到“正业”的高度,一度“想以此作谋生”①。

他坦言自己从翻译外国文学作品中受益匪浅。

鲁迅从事翻译的时间前后达33年(1903—1936)之久,译介了大量的外国作品。

据不完全统计,有来自俄国、英国、波兰、捷克、日本等14个国家的近100位作家的200多种作品,翻译字数达500多万,占其作品的半壁江山。

他翻译的文学作品种类繁多,涉及小说、戏剧、童话、杂文、诗歌、文艺理论等。

最为引人瞩目的是,鲁迅有关翻译的理论几乎涵盖了翻译的各个重要方面。

他为中国现代文学提出了不落俗套的、标新立异的、意义深远的翻译理论。

尤其是他所倡导和运用的多维度、独异性的翻译策略,是我国现代翻译史上的一笔宝贵财富,至今对我国的文学翻译具有积极的意义。

二、鲁迅翻译的策略——多维度、独异性德国功能翻译学派代表人物之一汉斯·弗米尔(Hans J.Vermeer)在其目的论(Skopostheory)中认为,翻译是基于源语文本的一种转换行为,任何行为都有一定的目标或目的,而且一种行为会导致一种结果、一种新的语境或事件。

在目的论框架中,决定翻译目的的最重要因素是译文预期的接受者或受众者,他们有自己独特的文化知识、有自己对译文的期待和交际需要。

②根据这一理论,翻译是有一定目的的,译者在翻译某一作品时所持有的目的和意图是翻译批评者所考虑的一个重要因素;而译者可依据自己的翻译目的来决定采取哪种翻译行动。

从归化和异化翻译的角度看林纾、严复和鲁迅的翻译摘要林纾、严复和鲁迅都是著名的翻译家,他们的翻译为他们的时代做出了杰出的贡献,同时他们的翻译方法也带来了极大的争议。

本文从归化和异化的角度分析这三位翻译家翻译的背景、原因、联系与区别,可以指导当下的翻译研究。

关键词归化翻译异化翻译一、归化(domesticating)和异化(foreignizing)翻译理论的探讨归化和异化的讨论来源于直译和意译,不少学者常常把它们放在一块来讨论。

王东风在“归化与异化:矛与盾的交锋”一文中也提出,“归化和异化可看成直译和意译概念的延伸,但并不完全等同于直译与意译。

…如果说直译和意译是语言层次的讨论,那么,归化和异化则是将语言层次的讨论延续升格至文化、诗学和政治层面。

也就是说,直译和意译之争的靶心是意义和形式的得失问题,而归化和异化之争的靶心则是处在意义和形式得失漩涡中的文化身份、文学性乃至话语权利的得失问题。

”(王东风,2002:24-25)。

这就是说,直译和意译比较偏重“形式”上的自由与不自由,而归化和异化关注更多的则是有关文化的问题,及是否要保持原作洋味儿的问题。

归化/异化是在1995年由美国学者L.VENUTI(文努迪)所提出的,而这一术语又直接来源于德国学者Schleiermacher (施莱尔马赫)1813年宣读的一篇论文。

Schleiermacher着重探讨了翻译与理解之间不可分割的关系,指出翻译有两种情况,一种是让读者靠近作者(异化),另一种是让作者靠近读者(归化)。

归化是指在翻译过程中尽可能使用本民族的方式,用流畅地道的目标语去表现外来的作品,以源语或原文作者文化为归宿,译者在这类翻译中称之为隐形,不同文化之间的差异也就被掩盖,目的语主流文化价值观取代了译入语文化价值观,原文的陌生化已被淡化,译作由此而变得透明;异化则相反,认为既然是翻译,就得译出外国的味儿,应保留原文中的语言方式,输入新的表达法,并以目的语或译文作者文化为归宿。

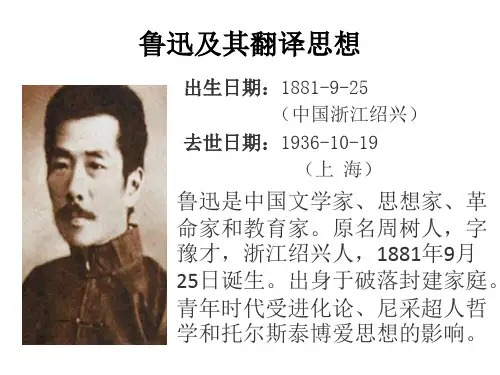

简述鲁迅的翻译活动,并简评其主要翻译思想鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴,中国现代伟大的文学家、思想家、革命家、教育家。

鲁迅先生一生写作共计有600万字,其中著作约500万字,辑校和书信约100万字。

作品包括杂文、短篇小说、诗歌、评论、散文、翻译作品等。

毛主席评价他是伟大的文学家、思想家、翻译家,是中国文化革命的主将。

他对我们中国乃至世界都有很大的影响。

鲁迅是由翻译走上文学之路的,他主张“翻译和创作,应该一同提倡。

”鲁迅的翻译数量与创作相近,达300万字。

他用日文德文直接翻译或间接翻译了14个国家近100位作家的280余种作品,印成33个单行本。

体裁无所不包:小说、散文、诗歌、戏剧。

涉及的学科更是多种多样:植物学、医药学、社会学、心理学、美学、历史、美术、文艺理论等等。

鲁迅的翻译活动不是从个人爱好和美学情趣出发,更不是为翻译而翻译,而是有着明确的社会功利目的,是与他的思想发展有着密切的联系的。

主要翻译活动:(一)科技和哲学作品译介阶段早期的鲁迅认为自然科学是使中国富强的有力武器,他除了选定医学作为拯救祖国的途径之外,并致力于介绍外国科学小说,主要译介科技和哲学思想作品。

他翻译出版了法国儒勒·凡尔纳的科学幻想小说《月界旅行》和《地底旅行》以及雨果的《哀尘》和介绍最新科学成就的《说(镭)》。

在《<月界旅行>弁言》中,鲁迅谈他翻译“科学小说”的动机是使读者”获一斑之智识,破遗传之迷信,改良思想,补助文明”。

1904年鲁迅翻译了《北极探险记》和《物理新论》。

1905年,翻译了美国的路易斯·托仑著的《造人术》。

鲁迅在《<月界旅行>》弁言》中提到他的科普翻译的对象是人民大众,他说:“苟欲弥今日译界之缺点,导中国人群以进行,必自科学小说始。

”这期间,鲁迅翻译了很多的哲学思想,如弗洛伊德的精神分析学说,卢梭和孟德斯鸠的民主主义,达尔文的进化论等。

五四运动前夕,鲁迅翻译了德国尼采的《查拉图斯特拉如是说》1一3节。

马建忠:《马氏文通》语法专著提出“善译”,分正名、实字、虚字、句读四部分,从经、史、子、集中选出例句,以拉丁文法研究汉文经籍的语言结构规律,为中国第一部较系统的语法著作。

严复:原京师大学堂校长,是中国近代翻译史上学贯中西、划时代意义的翻译家,也是我国首创完整翻译标准的先驱者,翻译了《原富》、《法意》、《天演论》。

翻译“物竞天择、适者生存”,鲜明地提出了“信、达、雅”的翻译原则和标准,对后世的翻译工作产生了深远影响。

林纾:不会外语的奇人,却掀起了五四运动翻译的狂潮。

与王寿昌合译中国介绍西洋小说的第一部作品法国小仲马《巴黎茶花女遗事》,翻译《贼史》《王子复仇记》《快肉余生述》《黑奴吁天录》(分别是《雾都孤儿》《哈姆莱特》《大卫科波菲尔》《汤姆叔叔的小屋》)。

辜鸿铭:生在南洋学在西洋婚在东洋仕在北洋,13岁到英国读书精通11种语言,人称“中国第一语言天才”。

获文、哲、理、工、神等13个博士学位,英译《论语》、《中庸》、《大学》,对外国作品过分意译,尊之者称其怪杰毁之者称其怪物。

此狂儒与托尔斯泰通信被甘地称为“最尊贵的中国人”。

马君武:精通英、日、德、法等国文字,涉及自然科学、社会科学许多领域。

《共产党宣言》的纲领部分,就是他在1906年夏译成中文登在《民报》上的。

他还第一个翻译出版了达尔文的《物种原始》(即现在人们熟知的《物种起源》),在当时产生了较大影响。

编译了《德华辞典》等书,翻译过席勒的《威廉退尔》还有《法兰西革命史》一书。

陈望道:翻译日文、英文的《共产党宣言》,中文版《共产党宣言》1920年8月问世。

是国内出版的第一部中文本的马克思主义经典论著,它的刊行,对马克思主义在中国的传播,对促进当时的先进知识分子接受共产主义,都产生了巨大影响。

同时,也为中国共产党的创建提供了思想上理论上的准备。

成仿吾:翻译家、文学家,与郭沫若合译歌德、海涅等合著的《德国诗选》,与徐冰把德文版《共产党宣言》合译成中文。

主张直译的鲁迅,矛盾,释道安:东晋前秦时高僧,主张直译,译文不增不减只在词序上作些调整;玄zhuang: 唐高僧,倾向于直译,“既须求真,又须喻俗”。

矛盾:主张直译,同时又提倡保留“神韵”。

关于直译直译就浅处说,是“不妄改原文的字句”,就深处说,还求“能保留原文的情调与风格”。

赵景深“宁顺而不信”鲁迅“宁信而不顺”,强调要输入新的表现法所以现在要容ren“多少的不顺”。

主张直译瞿秋白:信和顺不应当对立起来。

鲁迅:“凡是翻译,必须兼顾着两面,一当然要力求其易解,一则保存着原作的丰姿”,也就是说,翻译既要通顺,又要忠实。

主张意译的:鸠摩罗什:后秦高僧。

倾向于意译,常对原文加以改动,以适应中国的文体。

严复;信(忠实)达(流畅)雅(尔雅)周煦良:“信达雅哪个最重要?要看内容而定。

一篇译文如果在内容上是忠实的,在语言上是通顺的,在风格上是得体的,那的确就是一篇好译文了。

林纾:以文言文翻译欧美小说184种。

G ulliver’s Travels, 海外轩渠录David Copperfield块肉余生述Oliver Twist贼史钱钟书:在“林杼的翻译”一文中,提出“文学翻译的最高标准是化,把一国的文学作品译成另一国文字,既能不因语言习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹,又能完全保存原有的风味,那就算“入得化境”。

(仅限于文学作品)郭沫若“好的翻译等于创作,甚至可能超过创作““信达雅确实是必要条件,……尤其是文学作品,信达之外,愈雅愈好”认为直译和意译是一回事的四五十年代:朱光潜:“直译不能不是意译,而意译也不能不是直译”林汉达:“正确的翻译分不出直译或者意译”周建人:直译不是“字典译法,也不是……它是要求真正的意译七八十年代:周煦良:直译的毕竟是少数许渊冲:哪种方式有力有哪种王佐良:“凡能直译处坚持直译,必须意译处则放手意译“适合就是一切“傅雷:“重神似不重形似“翻译重在实践”“得其精而忘其粗,在其内而忘其外”“关于风格:支持能译的:矛盾、是“不妄改原文的字句”,就深处说,还求“能保留原文的情调与风格”。