社会行为(6)初中生物课件

- 格式:ppt

- 大小:5.94 MB

- 文档页数:43

人教版八年级生物上册《社会行为》说课稿5.2.3《社会行为》一、说教材《社会行为》是八年级上册第五单元第二章第三节的内容。

根据初中生的认知规律和心理特征,本节是在学生学习了动物的先天性行为和学习行为的基础上,进一步学习动物的社会行为。

动物的行为是目前生物学研究中一个十分活跃的领域,动物行为的知识与人类生活和生产密切相关。

本节知识点清晰,一是社会行为的特征,二是群体中的信息交流。

呈现的方式也很直观,主要是两幅图片和文字资料,让学生先观察再讨论总结,易于学生接受。

内容看似简单,但要能让学生构建“生物与环境之间是一个不可分割的整体,动物为了生存和繁衍种族,表现出复杂多样的动物行为特征”这一观点也不是件容易的事。

所以在教学中要充分利用教材,多采用直观教学手段,认真组织教学,帮助学生初步建立这个基本的生物学观点。

二、说学情对于八年级的学生来说,他们对生物课已经没有七年级的新生那么有兴趣。

因为在一年的学习中,现实告诉他们:学好语、数、外、物才是硬道理。

因此在设计课程的过程中,务必从学生的角度出发,贴近生活,解决实际生活问题,才能引发学生学习的热情及参与的积极性,提高自学的动力。

三、说教学目标知识与技能目标1.描述动物的社会行为的主要特征,说出结群对于动物生存的意义。

2.说出分工合作对于动物生存的意义,举例说出动物群体中信息交流的意义。

过程与方法目标通过对动物社会行为的观察和群体组织特点的总结,提析问题的能力。

情感态度价值观目标通过对动物社会行为的了解,能够以科学的态度去认识生命世界,感受集体力量的伟大。

四、说教学重难点重点社会行为的特征,社会行为对生物生存的意义。

难点蚂蚁的信息交流是通过气味,动物结群生活的意义。

五、说教学方法教法将信息技术应用于生物学科教学,利用多媒体展示录像、演示动画,化抽象为形象,创设问题情境,指导学生利用网络搜索资源,化被动为主动,逐步实现生本教育。

学法仅仅教会学生知识的老师不是好老师,通过本节课的学习也要让学生掌握一些基本的学习方法:1.观察思考法:观察为其思考提供必要的源泉,有助于理解。

人教版初中初二生物上册《社会行为》说课稿一、教材背景《社会行为》是人教版初中初二生物上册的一篇课文,主要讲述了动物的社会行为及其对动物生存和繁衍的重要性。

本篇课文适用于初二年级的生物课程,通过讲解动物的社会行为,旨在培养学生对动物行为的观察和分析能力,加深对生物多样性和生态系统的理解。

二、教学目标通过本节课的学习,学生将能够: - 了解动物的社会行为的种类及其表现形式; - 掌握部分动物的社会行为特点和意义; - 培养动物观察和分析的能力; - 培养合作和交流的能力。

三、教学重点•动物的社会行为种类及其表现形式;•苍蝇、乌鸦、狼等动物的社会行为特点和意义;四、教学难点•解释动物的社会行为对动物个体生存和种群繁衍的重要性;•分析动物社会行为的形成和演化原因。

五、教学准备•电脑、投影仪等教学设备•教科书《人教版初中生物上册》•社会行为实例图片或动画(以文字描述方式呈现)六、教学内容和步骤第一步:导入与激发兴趣(5分钟)引导学生通过提问和讨论,激发对社会行为的兴趣,开启课堂氛围。

导入问题: - 你们有没有观察过动物的行为?有什么有趣的例子呢? - 你知道动物之间也有社会行为吗?第二步:引入课文(10分钟)通过呈现社会行为实例的图片或动画,引入课文内容。

示例教学语言:同学们,下面我将通过一些实例给大家展示一些动物的社会行为,让我们一起来观察并思考它们的作用。

请看以下实例:•苍蝇在觅食时常常会形成一个小群体,它们是如何协同觅食的?•乌鸦常常会在树上集结,它们的集结在何种情况下发生?•狼的群体行为非常有组织性,狼群中的“头狼”有什么重要作用?第三步:学习课文(40分钟)1.学生自主阅读课文《社会行为》(课本页码 XX);2.教师逐段解读课文,分析动物社会行为的种类、特点及意义,引导学生进行思考和讨论。

教学提示: - 鼓励学生提问,并对学生的问题进行回答和引导; - 关键概念出现时,给予重点讲解,确保学生理解。

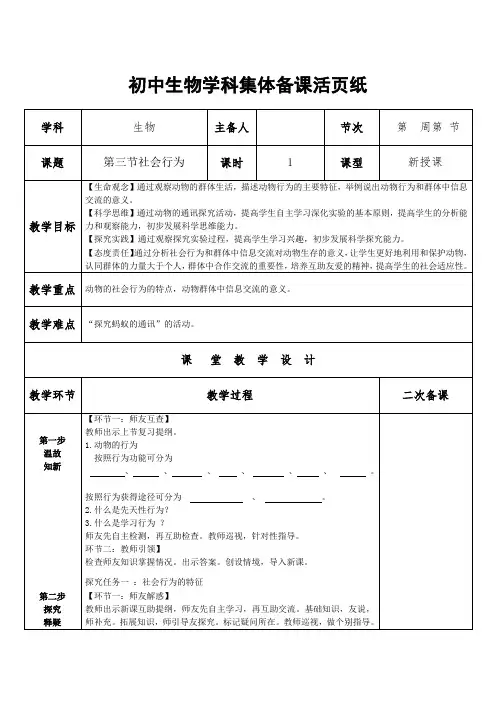

初中生物学科集体备课活页纸阅读教材P54—56,回答下列问题:探究任务一:社会行为的特征【环节一:师友解惑】教师出示新课互助提纲,师友先自主学习,再互助交流。

基础知识,友说,师补充。

拓展知识,师引导友探究。

标记疑问所在。

教师巡视,做个别指导。

阅读教材P54—56,回答下列问题:1. 你知道动物界中哪些动物是营群体生活的吗?2.什么是社会行为?3. 在一个蚁群中白蚁的组成和职能是什么?4.观察并思考狒狒群体的等级关系,狒狒等级划分的依据是什么?首领的权利和义务有哪些?5.总结社会行为的主要特征有哪些?【环节二:教师点拨】出示重点图示、实验和知识点,引导师友在全班展示交流。

先学友展示讲解再师傅纠正完善。

其他师友补充。

教师补充讲解。

师点评,补充。

什么叫通讯?一个动物群体中的某个个体向其他个体发出某种信息,接受信息的个体产生的某种行为反应,这种现象叫通讯。

探究:3.蚂蚁的通讯对它们获取食物有什么意义?蚂蚁是进行群体生活的,没有通讯,蚂蚁的个体间就无法取得联系,无法交流食物信息,无法协作将大型食物搬回蚁穴,从而严重影响蚂蚁的生存。

4.如何利用性引诱剂达到控制害虫数量的目的?用提取的或人工合成的性外激素作引诱剂,可以诱杀农业害虫。

在田间施放一定量的性引诱剂就会干扰雌雄虫之间的信息交流,使雄虫无法判断雌虫的位置,从而不能交配。

这样也能达到控制害虫数量的目的。

【环节一:师友巩固】①社会行为的概念是什么?②社会行为的特征有哪些?③群体中信息交流的方式有哪些?有何意义?【环节二:教师指导】【环节一:师友竞赛】学友大比拼师傅展风采1、在动物的社会行为中,最占优势者是()A、主要表现在攻击行为上总是得胜者B、最后享用食物者C、往往是一个雌性个体D、负担对外战斗、保护群体者2、下列几项动物行为中,不能起到同种个体之间交流信息作用的是()A、蜜蜂的舞蹈行为B、鸟类的各种鸣叫声C、蜂王释放的特殊分泌物D、乌贼受到威胁时释放墨汁3、下列几种动物群体中,不具有社会行为的是()A、蜜蜂的群体B、蚂蚁的群体C、白蚁的群体D、绵羊的群体4、狗外出时走很远也不会忘记回家的路,这是由于它出去时走不远就要撒尿,其目的是()A、生理活动的需要B、留下气味做“记号”3.我最想对自己和对师傅(或学友)说的话是……【环节二:教师总结】板书设计第三节社会行为1.概念2.特征信息传递的方式、意义、应用教学后记。

第三节社会行为本节教学建议具有社会行为的动物很多,学生会很感兴趣。

教师可以在课前给出更多的资料,或让学生自己收集资料,课上进行讨论。

组织好讨论很重要,要引导学生注意把握社会行为的主要特征,即群体中的分工与合作,认识群体的力量大于个体,理解分工合作对于动物生存的意义。

群体成员间的分工合作是如何实现的呢?这是认识到合作必要性之后很容易产生的问题。

此时教师要引导学生分析,认识信息交流是分工合作的必要条件。

地球上的生物种类繁多,同种生物间、不同生物间的联系错综复杂。

他们既相互对立,又相互依存。

正是因为物质流、能量流和信息流的存在,才“牵一发而动全身”,生物与环境才成为统一的整体。

信息交流的意义果真如此重要吗?信息交流的方式是怎样的?提出这样的问题后,就可以引导学生进行本节的探究活动“蚂蚁的通讯”。

这一活动需要教师提前做好准备。

有条件的地方可以在室外做。

关于本节的技能训练,可提示学生从已有经验出发进行推理和假设。

如蛾类有明显的趋光性,蚊子也有。

是不是昆虫都有趋光性呢?怎样才能证明?实验的基本设计思路是:用来实验的昆虫要有黑暗和光明两种环境可以选择,此外,昆虫种类和数量要足够多,还应具有代表性。

教学设计教学目标知识与技能:描述动物的社会行为的主要特征,说出分工合作对于动物生存的意义,举例说出动物群体中信息交流的意义。

方发与过程:运用已有的知识经验进行推理和假设,尝试探究蚂蚁的多咱行为。

对比观察四种类人猿和人类起源与发展过程中的示意图,概述人类在起源和发展过程中自身形态和使用工具等方面的变化。

情感态度价值观:认同群体的力量大于个体群体中合作交流的重要性,生物与环境是一个统一的整体。

重点和难点重点:1、动物的群体生活对个体及种族延续的意义。

2、运用已有的知识和经验进行推理和假设。

难点:1、社会行为形成的本质和意义。

2、探究问题的提出、方案的设计、实施。

课前准备教师:1、搜集社会行为的动物的文字资料、图片、录像片。