中国广播事业发展史

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:3

中国广播电视发展史在第二个阶段,也就是上世纪五六十年代,中国广播电视发展面临着多种挑战。

受限于技术条件和制度体制,广播电视的内容和形式较为单一和僵化。

这个时期,广播电视以政治宣传为主,其余节目相对较少,民众的娱乐需求几乎无法满足。

然而,由于政治因素的干预,广播电视发展的前景并不乐观。

随着开放的步伐不断加快,中国广播电视进入了第三个阶段。

从上世纪八十年代开始,广播电视行业经历了一系列的和创新。

1983年,中国广播电视总局成立,这标志着广播电视行业开始走向市场化。

在这个时期,中国广播电视开始引进国外节目,拓宽内容领域。

此外,广播电视的技术设备也得到了大幅度的提升,从传统的模拟电视转向数字电视,提供更清晰、更丰富的观看体验。

到了21世纪初,中国广播电视进入了第四个阶段,也就是数字化和网络化的时代。

2002年,中国启动了地面数字电视的试点工作,为广播电视的数字化奠定了基础。

随着智能手机和互联网的普及,人们开始通过网络进行视频观看,视频网站如雨后春笋般涌现,改变了传统广播电视行业的格局。

在当前这个阶段,广播电视行业开始面临着全新的挑战和机遇。

随着技术的发展,高清、超高清、虚拟现实等新技术不断涌现,为广播电视提供了更多的可能性。

与此同时,内容也更加多样化和个性化,满足不同观众的需求。

同时,广播电视行业也面临着传统媒体向新兴媒体的转变,需要进行深度融合,实现全媒体生态的构建。

总的来说,中国广播电视经历了起步阶段、单一发展阶段、创新阶段以及数字化网络化阶段,不断适应和引领技术发展的变化。

未来,广播电视行业将继续推进技术创新,提供更好的观看体验,实现更加丰富多样化的内容,实现媒体的全方位发展。

广播新闻技术发展史中国广播音响报道历经多年发展,已成为一种重要的报道形式,也是广播记者、编辑甚至节目主持人必须掌握的一门专业技能。

但是,中国广播音响报道是怎样发展起来的,它经历了怎样一个过程,它与社会发展及经济技术发展的关系如何等问题,历来关注和研究很少。

本文试图对此进行一点浅显的研究与考证。

本文认为,中国广播音响报道受社会和技术发展的重要影响,经历了萌芽期、发展期和兴盛期三个阶段,并且有其独特的内部发展规律。

广播音响使用萌芽期广播音响发展的这一时期自中国广播诞生始,约至20世纪50年代后期结束。

那个时期,中国广播正处于发展的早期,相关的技术条件还不具备,特别是,中国人民广播事业诞生于延安窑洞,条件极其艰苦。

即使是建国后,条件也比较艰苦,因此当时广播的特点是:以简易直播为主(包括演讲),新闻以口播文字稿为主,音响的使用还处于萌芽状态。

音响在广播中的使用,不外乎两种方式:一是直接使用,即直播;二是间接使用,即录播。

后者的关键是要具备录音设备。

因此,我们有必要首先考证一下人类使用录音技术的历史。

1877年秋,举世闻名的美国科学家爱迪生(Thomas Alva Edison)发明了一种录音装置,可将声波变换成金属针的震动,然后将波形刻录在圆筒形腊管的锡箔上。

当针再一次沿着刻录轨迹行进时,便可重新发出留下的声音。

爱迪生用该装置录下他朗读的《玛丽有只小羊》的歌词:“玛丽抱着羊羔,羊羔的毛像雪一样白。

”总共8秒钟的声音成为世界录音史上的第一声。

1887年,旅美德国人伯利纳(Emil Berliner)研制成功平面式留声机和圆片形(也称碟形)唱片,从此,留声机逐步进入商用。

1898年,丹麦科学家波尔森(Valdeman Poulsen)首先发明了以钢丝为磁性体的原始录音机,从此揭开了人类使用磁记录声音的历史。

1925年,唱片由外商经销到中国,并开始在中国建厂生产。

1930年,德国科学家弗劳伊玛提出用表面涂有铁粉的纸带或塑料带来代替钢丝录音带。

我国广播事业发展概况摘要:我国的广播事业最早诞生于20世纪20年代,到解放前有了初步的发展。

新中国成立后尤其是改革开发后我国的广播事业有了快速的发展。

本文对我国广播事业发展的概况进行了论述。

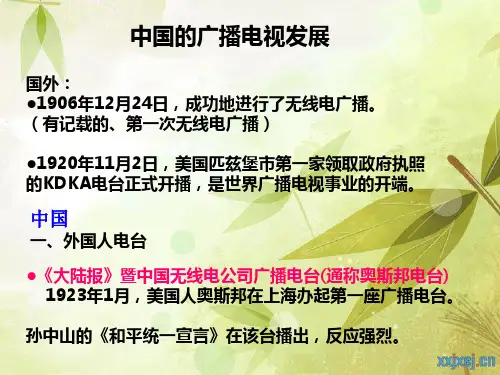

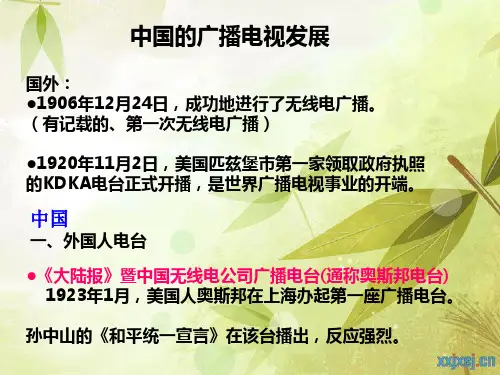

关键词:广播电视事业发展概况一、新中国成立前大陆的广播事业1.国民政府时期的广播事业1922年,美国记者奥斯邦在上海开设“中国无线电公司”,发射台建在外滩大来洋行的屋顶上。

这是中国境内的第一座广播电台。

1月24日第一次播音,功率50瓦,呼号ECO,播送音乐和新闻(由《大陆报》提供)。

由于触犯了北洋政府的法律,被勒令停播,3个月后倒闭。

1924年美商开洛公司和申报合作开设开洛广播电台,是当时规模最大、时间最长、影响较大的一座,共维持了5年左右。

之后中国人开始有自己官办和私营的广播电台。

广播事业也由此兴起。

1928年8月1日,国民党在南京建立的“中国国民党中央执行委员会广播无线电台” 开始播音,简称“中央广播电台”,功率500瓦,这是国民党所办的第一家广播电台。

1932年11月,新广播大楼落成,功率75千瓦,成为当时亚洲地区发射功率最大的一座广播电台。

同年,成立中央无线电台管理处,积极从事全国广播网的建立,在全国建立了20多座电台。

1929年8月,国民党政府公布《电信条例》,允许民间经营广播事业,陆续出现了一批民办电台,类型主要有:教育性电台、商业性电台、宗教性电台。

1936年,国民党当局规定,全国各地广播电台均须转播中央台晚间一小时的新闻节目,这是中国广播史上新闻联播节目的开端。

截止1937年6月底,全国共有电台78座,总发射功率120多千瓦,其中民营电台55座,但发射功率却不及总发射功率的6%。

抗战期间,随着国民党政府的抗日斗争节节失败,大片国土沦丧,国民党的广播事业受到严重摧残。

由于日寇逼近南京,1937年11月23日,国民党中央台停止播音,被迫迁往重庆。

1938年3月恢复了播音。

1939年2月,国民党政府在重庆利用英国提供的设备,开办了对外广播,英文名称“Voice of China”(VOC),意为“中国之声”,分别使用英、德、法、俄、日等外语和汉语播音。

中国广播电视发展史一、起源与初期发展广播电视作为现代传媒的重要形式,在中国的发展历史可以追溯到20世纪20年代。

当时,广播电台主要通过无线电波向公众传播音乐、新闻和其他娱乐节目。

中国第一家广播电台是1922年在上海成立的“中国广播公司”,它的开播标志着中国广播电视事业的起步。

二、战乱时期的停滞与复兴然而,中国的广播电视事业在战乱时期受到了很大的冲击,发展进程暂时停滞。

直到1949年中华人民共和国成立后,广播电视才得到了重视和恢复。

新中国政府重建了广播电视系统,并成立了中国广播电视总台,统一管理和运营广播电视事业。

三、改革开放与媒体发展改革开放以后,中国广播电视事业迎来了新的发展机遇。

1980年代,中国开始引进国外的广播电视技术和节目,丰富了国内的广播电视内容。

同时,中国还积极发展有线电视和卫星电视技术,扩大了广播电视的覆盖范围和观众群体。

四、数字化时代的到来随着信息技术的飞速发展,中国广播电视事业进入了数字化时代。

从2000年开始,中国广播电视总台启动了数字化转播工程,逐步实现了广播电视信号的数字化传输和处理。

数字化技术不仅提升了广播电视的画质和音质,还为广播电视节目的制作和传播提供了更多的可能性。

五、互联网与新媒体的冲击随着互联网和新媒体的兴起,传统的广播电视面临了新的挑战。

互联网的普及使得观众可以通过网络获取各种音视频内容,而不再依赖传统的广播电视平台。

为了适应这一变革,中国广播电视事业也积极探索转型升级,开展了互联网电视和移动电视的建设和运营。

六、未来发展趋势展望展望未来,中国广播电视事业仍然面临着许多挑战和机遇。

随着5G 技术的普及和应用,广播电视的传输和接收将变得更加快速和稳定。

同时,人工智能技术的发展也将为广播电视节目的制作和推广带来更多的创新和可能性。

此外,随着数字经济的崛起,广播电视产业将与其他相关产业融合发展,实现更加多元化和个性化的服务。

中国广播电视发展史经历了起步、停滞、复兴、改革开放、数字化和互联网冲击等不同阶段。

中国广播广告的发展简史一.中国广播媒介诞生伊始的广告经营1.外商广播电台的广告经营1922年12月奥斯邦(Osborn)在上海设立了中国境内第一座广播电台——奥斯邦电台。

(图22212 某播音室场景)图22212 某播音室场景奥斯邦借上海中国无线电公司的名义与《大陆报》达成协议,通过报纸为电台大做宣传。

(图22213 老式收音机广告3)图22213 老式收音机广告3美商新孚洋行和开洛公司创办的开洛电台。

2.私营广播电台的广告经营中国人自办的第一家私人广播电台是1927年3月19日正式播音的上海新新百货公司创办的新新无线电话台。

在二十世纪三十年代的广告黄金时期,商业性的民营广播电台数量多,分布也比较广。

在天津,位于日租界的义昌洋行开设的首家小型电台。

在上海,亚美公司创办的亚美广播电台。

私营电台有迎合市民心理、消闲性、庸俗化的节目特征。

(图23020 某电台自身广告)图23020 某电台自身广告1930年上海天灵无线电广告公司播音台的成立,标志着中国正式的付费代理制的广播广告出现。

抗日战争时期前后四十年代的广告黄金时期,广播广告中出现了一种相声广告。

3.旧中国官方广播电台的广告经营1926年10月1日中国第一座官办广播电台在哈尔滨正式播音,内容以新闻、音乐、演艺及钱粮行市等为主,没有广告。

1927年5月,隶属北洋政府的官办无线广播电台在天津正式对外播音,该台除曲艺、戏曲、新闻之外开办了工商广告。

国民党的“中央广播电台”在南京开播后,于1933年开始播放广告。

1934年8月,筹设“中国电声广告社”,为“中央广播电台”及地方台承办、代理商业广告业务,并在娱乐节目中播出。

规定广告分“普通”和“特种”两类,时段价格分甲、乙、丙三种。

3.中国共产党领导的解放区广播电台的广播广告新中国成立前,中国共产党领导下的解放区早期的广播电台很少有广告节目,抗战胜利后陆续开办的广播电台中有些台如张家口、东北等台曾开办广告节目。

中国高端艺考培训教育品牌编导文艺常识:中国广播电视简史今天给大家介绍的文艺常识是中国广播电视简史。

一、中国广播简史(一)中国广播的开端——外商办台时期1923-1928)1.1905年,由袁世凯在天津开办了无线电训练班,同时购买了无线电收发报机,分别安装在北京、天津、保定及北洋水师的军舰上。

1906年建电政司,规划中国的无线电、电报、电话、邮政等事业。

2.1915年4月袁世凯颁布《电信条例》,这是中国第一部无线电电信条例,条例中明确规定不允许外国人在中国境内私设无线电台;无线电器材属于军事用品,未经许可,不得进口。

3.1923年至1929年,在上海出现了三座广播电台:1922美国人斯奥斯邦以日本华侨的资本在上海注册了一家“中国无线电公司”,并与《大陆报》合办了中国第一家无线电台“大陆报-中国无线电公司广播电台”。

以及美商“新孚洋行”办的电台,美商“开洛公司”办的电台。

这三座电台是中国历史上第一批广播电台,都是由美国人办的。

此后,美、英、法、意等国相继在上海开办电台,日本也在东北办电台。

这批电台除了经商需要外,另一个目的就是进行西方思想文化渗透和对华侵略宣传。

然而从另一个层面上看,外国人在中国办电台,也促使先进的科学技术成果传入中国,令中国的广播事业走中国高端艺考培训教育品牌出了第一步。

4.中国自办的第一批广播电台是官办电台。

1924年8月,交通部颁布《装用广播无线电接收机暂行规则》,成为中国第一部无线电法规,其中规定老百姓可以使用广播收音机,并且准备成立中国自己的无线电广播电台。

1926年10月1日,中国自办的广播电台——哈尔滨广播电台开始播音,创办人是无线电专家刘瀚。

随后,又出现了天津广播无线电台和北京广播无线电台。

1928年1月1日,奉政府成立了沈阳广播电台。

这是中国最早的四家无线电广播电台。

当时的交通总长叶恭绰强烈反对一些人提出的比照日本叫“放送”,同时与许多文人商讨,对比“Broadcasting”应该称其为“广播”——这也是广播一词的历史典故。

中国播音发展史

中国播音发展史可以追溯到20世纪初。

在这个时期,广播技

术逐渐传入中国,并迅速发展起来。

1921年,上海正式成立了第一家广播电台,名为“华声广播电台”。

这也标志着中国广播事业的开端。

起初,广播节目主要

以政治、军事和教育为主题,目的是为了宣传抗日战争和提高人民的觉悟。

到了1930年代,中国广播电台的数量迅速增加,节目内容也

越来越多样化。

有政治新闻、文艺节目、音乐节目等。

许多著名的广播主持人和播音员也在这个时期出现,比如周扬、沈殿霞等。

1949年,中华人民共和国成立后,广播电台被国家统一管理。

新中国成立后的广播事业迅速发展。

建立了全国广播电台联播网,形成了全国统一的广播体制。

广播节目也逐渐从政治宣传向大众娱乐转变,涉及范围更加广泛。

20世纪80年代以后,随着改革开放的深入,中国广播电台进

一步开放,引进了许多国外的音乐、综艺节目,丰富了节目内容。

同时,播音技术、设备也得到了迅速升级,使得广播声音质量得到了大幅提升。

21世纪以来,互联网的兴起和移动互联网的普及,给中国播

音发展带来了新的机遇和挑战。

网络广播和手机广播等新媒体的出现,使得人们能够随时随地收听广播节目。

同时,新的技

术手段也给广播主持人和播音员提供了更多的表现空间和机会。

总的来说,中国播音发展史可以分为几个阶段:初期的创立与发展、新中国成立后的发展与壮大、改革开放以后的开放与多样化、互联网时代的创新与发展。

在每个阶段,播音业都在逐步发展,不断推动着中国广播事业的进步。

中国广播电视通史赵玉明主编中国传媒大学出版社第一章中国早期的广播事业第一节无线电的发明与传入中国1、中国的广播事业开端。

中国的广播事业的历史是从无线电广播开始的。

我国使用无线电报始于清末:①、1905年,袁世凯在天津开办无线电训练班,培养无线电报务人员。

购置无线电收发报机。

②、1908年,江苏省公款购买无线电收发设备代替上海与崇明岛间回毁损的海底电缆,这是我国民用无线电报的开始。

③、1908年,上海英商汇中旅馆私设无线电报机,开外国人在我国私设无线电台先河。

④、1915年,北洋政府公布《电信条例》,是我国历史上第一个涉及无线电的法令。

⑤、1920年,我国加入国际无线电报公会。

第二节北洋政府时期的广播事业一、外商在华广播电台的建立1、中国无线电公司广播电台美国人奥斯邦在上海创办了中国境内第一座广播电台“大陆报——中国无线电公司广播电台“。

曾播出孙中山的《和平统一宣言》。

2、开洛公司广播电台1924.4 美商开洛公司广播电台在上海播音,是早期在上海的外台中时间最长,影响较大的一家。

二、无线电广播法令的演变1、北洋政府交通部电政司在讨论无线电法令的制定中的主要问题:①、广播电台性质。

②、接收设备的销售形式。

③、是否收费。

2、《装用广播无线电接收机暂行规则》北洋政府交通部公布《装用广播无线电接收机暂行规则》,是中国历史上第一个无线电广播法令。

要点:①、装用接收机须经交通部批准;②、接收机需安装在指定地点,不能安装在军事海防及政府禁区。

③、安装需要请有实力的担保人出具证书。

④、管制内容,不能牟利,不得私自泄漏电信。

⑤、每年缴纳执照费:真空管6元,非真空管4元。

⑥、违背调理者的处罚。

二、我国自办广播电台的开端1926年,哈尔滨广播无线电台播音。

是国人自办的第一座广播电台。

无线电专家刘瀚在奉系军阀支持下主持建立。

1923年,东北无线电监管处在沈阳成立,是我国早期的广播管理机构。

1928年,上海新新公司广播电台开始播音。

二.中国广播电视发展历程中国人民革命的胜利和中华人民共和国的成立,揭开了中国历史的新篇章。

它标志着一百多年来帝国主义同封建统治者勾结起来奴役中国人民和内外战乱频繁、国家四分五裂的历史从此结束;人民企盼已久的独立、统一的新民主主义的新中国终于诞生。

中国共产党一直重视、积极领导的人民广播事业从此进入新的历史阶段。

从1949年到1956年,是中国共产党发动、组织全国人民恢复国民经济、贯彻执行党在过渡时期的总路线,把新建立的人民共和国由新民主主义国家变为社会主义国家的伟大历史时期,也是中国共产党和人民政府通过接管、改造旧中国的广播电台,在全国范围内开创、建设人民广播电台,为发展具有中国特色的人民广播事业奠定基础的历史阶段。

新中国成立后,作为国家广播电台的中央人民广播电台(以下简称为中央电台),承担着对国内和国外广播的繁重任务。

在建国初期百废待兴的形势下,党和政府仍很关心人民广播事业的发展。

一、新中国的建立——“文化大革命”之前中国广播电视事业的发展(一)、新中国广播事业的创建1949年6月5日,经中共中央决定成立的中央广播事业管理处改组为广播事业局,直属中央人民政府政务院新闻总署领导。

新成立的中央广播局遵循党和政府的指示,积极、认真地履行自己的职责。

1949年11月29日第一次举行局务会议,根据中共中央的指示,确定了中央广播局的具体任务。

中央广播局的任务是:1.领导全国各地人民广播电台;2.直接领导中央人民广播电台对国内和国外的广播;3.普及人民广播事业;4.指导和管理各地私营广播电台;5.培养和训练广播事业干部。

各地人民广播电台同时领导和管理所在地方的广播事业和广播工业。

①左漠野《当代中国的广播电视》(上)第34页,中国社会科学出版社1987年3月出版1949年12月5日,经中共中央批准,北京新华广播电台第一台定名为中央人民广播电台,仍归中央广播事业局直接领导。

1950年1月4日,中央广播局发出《关于规定各地人民广播电台由中央广播局直接管理外,各大行政区的各人民广播电台及私营广播电台,均有各该大行政区管辖,华东区仍有华东军政委员会广播管理处负责》。

中国广播电视发展历史1958年的5月1日,中央电视台实验播出,当时叫北京电视台。

郭慎之在其专著《电视传播史》一书中这样划分中国电视发展历程:早期(1958~1966),“文化大革命”带来挫折(1967~1976),改革开放的新时期(1977~1992),走进大市场(1993年至今)。

这是史学家们习惯使用的从事业发展角度出发的结果,可以说这是一种纯理论上的分析方法,就是我们常说的“局外人”对电视的看法。

假如,我们把中国电视的一开始就作为竞争格局下的媒体形式,或者说,从中国电视的诞生之日起,我们就把之作为一个必须要面对竞争的媒体形式。

那么,这46年5个月17天,就有了另外一种分析的角度和方法,这就是我今天所要说的主题:中国电视的频道化进程。

我更愿意从竞争的角度将中国电视的发展分为三个阶段:一、“台”时代:缺乏竞争的阶段:(1958年——90年代初期)在这一阶段,中国电视业几乎是没有竞争的,这个阶段大致可以分为两个时期:1958年至1983年:这一阶段在现在的中国电视史上几乎很少会浓墨重彩的进行叙述,原因也很简单,那个时期电视还不是我们现在所理解的大众媒介,还只是达官贵人家的奢侈品。

1983年——90年代初期一九八三年三月在北京召开的第十一次全国广播电视工作会议,可说对之后十多年的电视业发展具有深远的影响,因为这次会议制定了中央、省、地(市)和县(市)「四级办电视、四级混和覆盖」的方针,一改以往「两级办电视」的发展格局,使中国电视业出现了突飞猛进的发展。

自此,各省、市和自治区除了分别拥有一个电台、一个无线电视台和一个有线电视台外,还有一个教育台或经济台(其中上海在九十年代初更成为唯一一个拥有两个电台和两个无线台的直辖市),还有属下各地区(市)和县(市)级政府也自办电视台。

本来最初的「四级办电视」目的是调动各级政府的积极性,通过建立地方电视台的方法来提高电视人口的覆盖率,事实上也达到这效果,比如全国电视人口覆盖率就从一九八二年的57.3 %上升到一九九七年的87.6 %。

第六章中国广播电视发展史1.中国广播事业始于何时?其早期路径如何?答:(1)中国广播事业开始时期中国广播事业开始于北洋政府时期。

1922年12月,美国商人奥斯邦与一位旅日华侨合作,开办了“大陆报——中国无线电公司广播电台”,呼号是XRO,功率50瓦,这是我国境内出现的第一座广播电台。

(2)中国广播事业早期路径①北洋政府时期的广播事业北洋军阀统治时期的中国广播事业只是初具雏形。

当时总共约有电台10来座,发射功率一般较弱,收听范围限于电台所在地周围。

没有全国性电台,出现了自办电台、民间办台、政府办台。

②国民党统治时期的广播事业国民党成立中央广播电台,电台设备技术相对提高不少,地方电台、民间电台大幅度增加,对外广播电台开始出现;抗战爆发,国民党广播电台迁往重庆,大批电台落入敌伪手里,全国电台数目大幅度减小,抗战胜利后,国民党接收敌伪电台,新建了许多电台。

③中国共产党领导下的人民广播事业人民广播事业创建于抗战期间,初期国民党严密封锁。

1940年3月,周恩来从苏联治病回国,带回一部共产国际援助的苏制广播发射机。

中央成立了以周恩来为主任的广播委员会,并责成军委三局九分队具体担负建台任务。

1940年12月30日,延安新华广播电台开始播音。

1943年春,由于发射机上一大型电子管损坏没有配件更换,播音被迫停止。

停播一年多后,经无线电技术人员昼夜奋战,成功安装了一台广播发射机,延安开始试验播出,1945年9月5日正式恢复播出。

1949年1月31日,北平和平解放;2月2日,北平新华广播电台开始播音。

之后北平新华广播电台改名为“北平人民广播电台”,陕北台更名为北平新华广播电台,当晚对全国播音,具有中央台的性质。

1949年6月5日,党中央发出通知:新华总社语言广播部扩充为中央广播事业管理处,管理、领导全国广播电台;与新华社平行,受中宣部领导。

1949年10月1日,中央广播事业管理处又改组为中央广播事业管理局,由中央人民政府政务院文化教育委员会新闻总署领导。

中国广播电视发展概况一、中国广播事业的产生与发展1、外国人在中国境内所办广播第一座外商所办广播电台——1922年,美国记者奥斯邦在上海建立的“中国无线电公司”广播电台(3个月),中国境内最早的广播电台;第二座外商所办广播电台——美国新孚洋行所办;第三座外商所办电台——美国开洛电话材料公司所办的广播电台—持续时间最长、影响最大(租界内);日本人在中国所办广播:1925年7月,日本在中国境内设立的第一座广播电台?a?a大连广播电台开始播音。

另外,日本在东北、华北等地都有专门的广播监管委员会;(中央放送局、华北广播协会等);小知识:中国历史上第一个关于无线电广播的法令:2、北洋政府官办广播3、国民党政府官办广播开办时间: 国民党所办的第一家广播电台——1928年8月1日,国民党在南京建立的“中国国民党中央执行委员会广播无线电台”,简称“中央广播电台”。

规模及影响力:1932年,国民党建成新的广播中心,是当时亚洲地区发射功率最大的广播电台。

管理机构:中央广播事业管理处;4、旧中国的民营广播最早开办:中国人自办的第一座民营广播电台——1927年3月创办的上海新新公司广播电台,主要播送唱片并转播南方戏曲。

三种类型——教育性、商业性、宗教性广播电台。

管理政策:?°发表前的检查制?±,?°发表后的追惩制?±;最后结局:1941年以后,汪伪政府和国民党政府禁止开办,一律停播;(二)新中国的广播事业(中国共产党的广播事业)1、新中国成立前的广播事业:红色中华通讯社(1)延安新华广播电台,成立于1940年12月30日,后来被确定为中国人民广播诞生纪念日。

播出内容:国际国内及抗战消息、中国中央重要文件及重要通知、《新中华报》社论、《解放》周刊重要论文,音乐、名人演讲、科学常识、日语、故事等。

2、新中国成立后的广播事业1、初创期?a?a?°文革?±前的广播事业(1949-1966):广播网的建立与广播新闻的发展表现:广播电台数量增多,1965年底,电台84座;中国广播新闻无论在报道量、报道内容和形式方面都有较大发展,新闻播出次数增加,新闻品种日趋丰富。

广播发展史广播事业的诞生可以大概分为六个阶段:1实验性广播电台出现;2第一批广播电台诞生;3无线电行业的利益纠纷;4广播广告的发明;5商营广播网的建立;6国际广播的出现。

中国境内出现的第一座广播电台是1922年美国人奥斯邦借用日本张姓华侨的资本在上海成立的中国无线电公司与美资英文报纸《大陆报》创办的“大陆报——中国无线电公司广播电台”,呼号XRO,于1923年1月23日晚间首次播出节目。

中国人创办的第一座广播电台是哈尔滨无线电台的台长刘瀚于1926年建成并于10月1日广播的电台。

创办于1928年8月1日的中央广播电台是南京国民政府创办的,1932年,南京中央广播电台发射功率扩大到75千瓦,当时在亚洲是首屈一指。

据全盛时期的1947年12月统计,中央广播事业管理处所属广播电台共42座,全国收音机大约有100万架。

中国人创办的第一座广播电台是哈尔滨无线电台的台长刘瀚于1926年建成并于10月1日广播的电台。

创办于1928年8月1日的中央广播电台是南京国民政府创办的,1932年,南京中央广播电台发射功率扩大到75千瓦,当时在亚洲是首屈一指。

据全盛时期的1947年12月统计,中央广播事业管理处所属广播电台共42座,全国收音机大约有100万架。

建国后的广播事业的发展,主要经历了四个阶段:“十七年”间(1949-1966)的广播电视事业、文革中的广播电视事业(1966-1979)、改革的年代(1979-1992)、转型时期(1992-2004)。

报纸发展史世界上最早的报纸出现在古老的中国。

《邸报》是世界上发行最早,时间最久的报纸。

我国近代的报业第一份官方报纸———《北洋官报》(1902年,天津设立总局全国发行)第一份中文商业报纸———《香港中外新报》(1858年,香港)第一份商业性报纸———《香港船头货价纸》(1857年,香港)第一份我国境内出版的中文报刊———《东西洋考每月统记传》(1833,广州)第一份英文报纸———广州记录报(广东记事报)(1827年,广州—英文)第一份国内现代报纸(也是第一份外文报刊)———《蜜蜂华报》(1822年,澳门—葡萄牙文)第一份近代华文报刊(也是第一份宗教报刊)———《察世俗每月统记传》(1815年,新加坡)。

中国史上的广播事业

发展需要新事物,而新事物的存在必然造就发展。

自然,中国的新闻事业也不例外。

广播电视是现代工业发展的产物。

19世纪中叶英国物理学家麦克斯韦关于电磁波的理论,1888年德国物理学家亨利希·赫兹关于电磁波理论的确证,以及1895年俄国的亚历山大、波波夫和意大利的马可尼的无线电接收装置的试验成功,为无限电传播奠定了理论和实证的基础。

1

站在今天的时间点上回望:从天才的设想到活生生的现实;从实验室的阳春白雪到百姓家的寻常物件,在中国新闻历史的进程中,留下的是前辈们一串串凝重而坚实的足迹。

随着新闻事业最早的表现形态——报刊出现后,中国的新闻事业便开始萌芽。

邸报的诞生,外报的出现,这一切都增加了中国新闻史的阅读空间。

在历史的长河中,中国新闻史上已经出现了一大批杰出的新闻工作者和新闻产物:《察世俗每月统计传》的史无前例;邵飘萍无限雄壮的“铁肩担道义,妙手著文章”;《民报》的在革命时代的空前意义等都有着不容忽视的影响。

但社会始终在发展,新闻以纸为媒介的传播方式已不能满足人们对外界事物的需求。

信息来的那么迅猛,无论是社会改革、国家革命还是经济发展,无一不时刻有着新信息的出现。

而报纸,虽然有日报的每天出新,有大容量的可观版面,但毕竟需要撰稿、编辑、印刷、出售等一系列繁琐的流程。

在这种情况下,时代迫使人们接受一种传播范围广、传播速度快的媒介,而广播则是这个时期欣欣向荣的产物。

中国是世界上较早运用无线电通讯的国家之一。

据有关史料记载,1905年(光绪三十一年)秋天,当时的北洋大臣袁世凯在天津开办无线电训练班,聘请意大利海军教官葛拉斯培养无线电报务人员。

同时购置无线电收发报机,分别安装在北洋海军的舰艇上,我国开始使用无线电报。

不久,这些军用设备就推广到了商务活动领域,但是无线电广播则是20世纪初北洋政府期间才出现并主播得以运用的。

2

1922年12月,美国人奥斯邦在上海创立了中国境内最早的广播电台。

电台主要报道美国、欧洲等国际新闻,中国内地地方新闻及娱乐。

中国人自己的第一座官办广播电台是1926年10月1日创办的哈尔滨官办无线电台。

播出的内容主要是钱粮行市以及新闻、音乐、演艺等。

1927年3月18日,我国第一座私营商业广播电台——“上海新新公司广播电台”正式播音,主要播送商业行情、时事新闻及中国音乐。

以上三个广播电台都可称为是中国的“第一个”,虽然性质有所不同,但从内容上却都是新闻和娱乐。

我认为这是所有广播都无法背离的中心。

但新闻和娱乐似乎平分秋色,没有任何侧重点。

当国人发现外人创办广播电台时,更多的是被动地接受,他们新奇地看着这些变化,熟知后便开始模仿,所以,无论在形式还是内容上都无法出新。

外国人播什么,他们便播什么,他们不知道人们(也就是听众)的内心想听什么。

再让我们来看看20世纪30年代的美国广播:经济大萧条期间,许多家庭卖掉了家具也舍不得卖掉收音机,广播里的娱乐节目是民众在艰难困苦中的一贴良药。

3可见广播的娱乐性十分突出。

我们从中便可看出,美国人知道根据自己的现况播送听众需要的东西,而不是一味的陈式化。

而那个时代,我们中国需要什么?难道仅仅是千篇一律的新闻、娱乐吗?我觉得更应该是开启人们思想的推动力吧!当然,美国广播的发展先于我们不可否认,这也就更加说明了成熟的广播可以跟随时代的步伐。

从以上两个中美同一时期的例子来看,广播内容不仅反映了一个国家的经济情况,同时也可看出这个国家所处的社会背景。

中国在那个年代还是国家动荡、前途无落的状态。

当国家有了一些发展,人们不用再去担忧是否有战争,不用担忧衣食住行时,自然会想到娱乐。

于是广播的内容便会随着人们的要求而变化。

1摘自《外国广播电视史》P1

2摘自《世界广播电视发展史》P317

3摘自《视听传播史论》P70

1940年12月30日,中国共产党领导下的人民广播事业在延安创立,因为历史的不断推进,以时间为轴,人民广播事业经历了五个发展时期,即人民解放战争时期、社会主义过度时期、社会主义探索时期、文化大革命时期、社会主义改革开放时期。

这五个时期看似宏大,但从历史的角度来看,只有社会主义改革开放新时期的广播事业才是飞速发展的,前四个发展阶段确切地说是在摸爬滚打,只为找到适合中国自己的发展线路。

1940年春,党中央成立了以周恩来为首的广播委员会。

他们着力于扩大广播的经营,由点到面,在数量上使广播电台覆盖整个中国。

新中国成立后,中央人民政府新闻总署关于“发布新闻、传达政令、社会教育、文化娱乐”三项任务。

自此,中国的广播事业便有了初步的“专业化”。

随着广播分类的逐渐细化,可能某个时段的收听率不会再达到一个巅峰,但因为“职工台、经济台、工商台、广告台”的存在,会引来更多的人群收听广播,自然也就有节目深受听众喜爱。

在此期间,我国还学习了苏联广播工作的经验,对外合作与交流也有了初步的开展,我国与苏联及其他社会主义国家的广播电台开始互相交换广播节目。

社会主义探索时期,发展与挫折并存。

值得一提的是,“大跃进”期间全国各地的广播电台和农村有线广播网得到空前发展。

一切都以“多、快、好、省”为原则,我们暂且先不提它给人们带来的“左”倾思想,它给广播事业带来的发展却是一定的。

文化大革命时期,刚刚有了眉目的“专业化”广播电台便受到严重挫折,节目中的政治内容急剧增加,知识性内容大幅减少。

广播事业停滞不前。

中国广播事业发展的核心在于改革开放后期。

第十次、十一次全国广播工作会议分别总结了经验教训、提出了新的方针。

这一时期的广播方针红红火火,而广播的专业化、商业化、数字化等也都有了明显的趋势。

一、专业化。

我们可以根据内容把电台分成新闻台、音乐台、交通台、体育台等。

而广播的运营也有了相对明确的分工,一个专业的广播电台将被分为频道、节目、广告等不同部分,由不同的人去管理不同的部分,也可把广播电台形象地比作是一个企业。

但是,在我们国家,广播运作的各个环节目前基本上是由电台自身来完成的,不要说频道运营、节目制作,就连广告经营和市场调查,在许多地方也是完全由电台自己操作。

“制播分离”的事呼吁了很多年,但至今没有多少成效。

4二、商业化。

起初,我国国营广播的数量是偏多的,但随着广播的普及,各种各样的人有能力来创办广播电台,于是,商业广播便开始兴起。

任何一种现象都是有利有弊的。

当然,商业广播也是这样。

一方面,广播中广告的植入为电台带来巨大收益,使电台有资本去扩大自己的经营,从而提高在同行中的竞争力。

另一方面,大量的广告植入必然影响到其他节目的数量。

当大家都在想方设法寻找项目赚钱的时候,放在正当节目上的精力自然就少了。

丹尼·斯盖施特曾说:“传统的实事求是的中立的新闻的报道观念逐步被市场所需的娱乐节目所取代。

商业竞争的压力在改变媒体的结构,越来越多的媒体被大公司吞并。

结果,新闻记者像专家学者们一样,对出现所谓的‘后新闻时代’群起而攻之。

三、数字化。

数字型广播是广播业的未来,这不是是否参加的问题,而是何时参加的问题。

数字技术的来临对听众而言将意味着更多的选择,对广播业主而言则是更激烈的竞争、上升的成本和滚滚而来的商业利润。

5可能一些人觉得现在谈数字化在广播方面的应用未免有些早,其实不然。

迄今为止,中国的广播事业已有了巨大的发展,它同时也在向数字化靠拢。

数字化意味着频道的极大丰富,这一优点极大的吸引着人们。

因此,无论如何,这一趋势也将引领中国的广播商业发展。

纵观我国广播商业发展历程,有各种各样的因素影响着广播的发展:国家政策的实施、经济利益的诱惑、技术资源的支持……如今,我国的广播事业已有了宏伟的全貌。

但随着世界的发展,也早已有了电视、网络等更先进的媒体,它们互相配合、共同努力,竞争也不可避免的存在存在。

然而,我们应当指出,在本质上,因特网、手机等传播的图文并茂的新闻

4摘自《世界广播趋势》P21

5摘自《面向未来的世界广播》P22

仍然是电视新闻。

从某种意义上说,它们只是电视新闻传播平台的扩张与延伸。

但广播,作为一种媒介,仍然有它的生存优势与发展空间。

央视——索福瑞发布的2004年全国20个城市第一次收听率调查结果显示,我国主要城市10岁以上人群中平均每天有56.1%的人接触广播媒体,人均每天收听时间为58分钟。

尤其需要注意的是,由于广播传播的高度敏捷性、高度广泛性、高度跨时空性,广播仍然是具有“世界硬通货”意义的传播媒介。

6撇开这些数据,从我们的日常生活中看,忙碌的一天,由多少时间可以坐下来欣赏电视节目。

反而,在去工作的路上,我们可以打开广播。

在路途中,我们可以听到外界的广播。

这些都是广播优于电视媒介的地方啊。

21世纪是飞速发展的信息时代、媒体时代和传播时代。

在新媒体、新传播技术日新月异的今天,广播依然保持自己主流媒体、核心媒体的地位,这是由它独特的媒介特性、强大的社会功能和影响力所决定的。

人类的历史在很快地过去,也在很快地发展。

让我们期待中国广播事业的辉煌。

6摘自《新编广播电视新闻学》P3。