中国新闻事业史大事年表

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:5

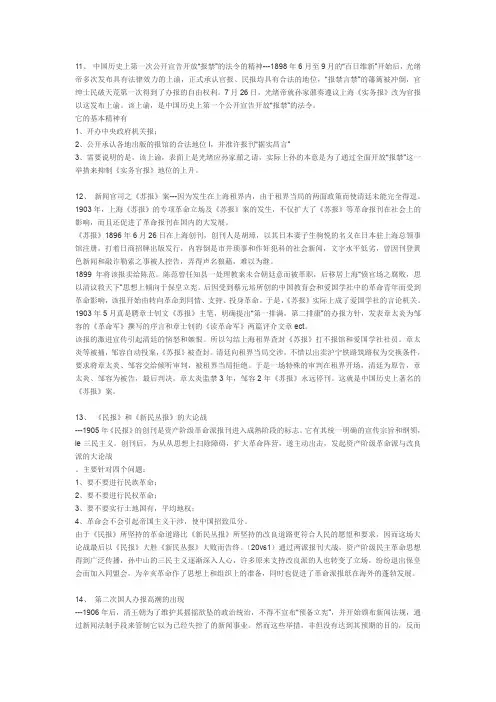

11、中国历史上第一次公开宣告开放“报禁”的法令的精神---1898年6月至9月的“百日维新”开始后,光绪帝多次发布具有法律效力的上谕,正式承认官报、民报均具有合法的地位,“报禁言禁”的藩篱被冲倒,官绅士民破天荒第一次得到了办报的自由权利。

7月26日,光绪帝就孙家鼐奏遵议上海《实务报》改为官报以这发布上谕。

该上谕,是中国历史上第一个公开宣告开放“报禁”的法令。

它的基本精神有1、开办中央政府机关报;2、公开承认各地出版的报馆的合法地位i,并准许报刊“据实昌言”3、需要说明的是,该上谕,表面上是光绪应孙家鼐之请,实际上孙的本意是为了通过全面开放“报禁”这一举措来抑制《实务官报》地位的上升。

12、新闻官司之《苏报》案---因为发生在上海租界内,由于租界当局的两面政策而使清廷未能完全得逞。

1903年,上海《苏报》的专项革命立场及《苏报》案的发生,不仅扩大了《苏报》等革命报刊在社会上的影响,而且还促进了革命报刊在国内的大发展。

《苏报》1896年6月26日在上海创刊,创刊人是胡璋,以其日本妻子生驹悦的名义在日本驻上海总领事馆注册,打着日商招牌出版发行,内容倒是市井琐事和作奸犯科的社会新闻,文字水平低劣,曾因刊登黄色新闻和敲诈勒索之事被人控告,弄得声名狼藉,难以为继。

1899年将该报卖给陈范。

陈范曾任知县一处理教案未合朝廷意而被革职,后移居上海“愤官场之腐败,思以清议救天下”思想上倾向于保皇立宪。

后因受到蔡元培所创的中国教育会和爱国学社中的革命青年而受到革命影响,该报开始由转向革命到同情、支持、投身革命。

于是,《苏报》实际上成了爱国学社的言论机关。

1903年5月真是聘章士钊文《苏报》主笔,明确提出“第一排满,第二排康”的办报方针,发表章太炎为邹容的《革命军》撰写的序言和章士钊的《读革命军》两篇评介文章ect。

该报的激进宣传引起清廷的恼怒和嫉恨。

所以勾结上海租界查封《苏报》打不报馆和爱国学社社员。

章太炎等被捕,邹容自动投案,《苏报》被查封。

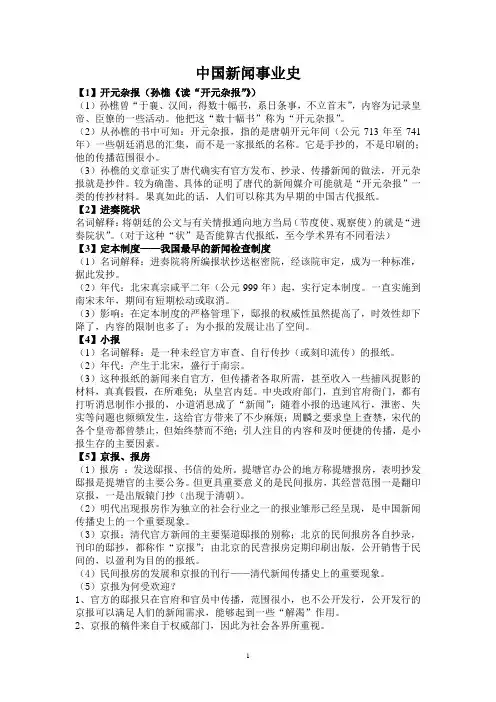

中国新闻事业史【1】开元杂报(孙樵《读“开元杂报”》)(1)孙樵曾“于襄、汉间,得数十幅书,系日条事,不立首末”,内容为记录皇帝、臣僚的一些活动。

他把这“数十幅书”称为“开元杂报”。

(2)从孙樵的书中可知:开元杂报,指的是唐朝开元年间(公元713年至741年)一些朝廷消息的汇集,而不是一家报纸的名称。

它是手抄的,不是印刷的;他的传播范围很小。

(3)孙樵的文章证实了唐代确实有官方发布、抄录、传播新闻的做法,开元杂报就是抄件。

较为确凿、具体的证明了唐代的新闻媒介可能就是“开元杂报”一类的传抄材料。

果真如此的话,人们可以称其为早期的中国古代报纸。

【2】进奏院状名词解释:将朝廷的公文与有关情报通向地方当局(节度使、观察使)的就是“进奏院状”。

(对于这种“状”是否能算古代报纸,至今学术界有不同看法)【3】定本制度——我国最早的新闻检查制度(1)名词解释:进奏院将所编报状抄送枢密院,经该院审定,成为一种标准,据此发抄。

(2)年代:北宋真宗咸平二年(公元999年)起,实行定本制度。

一直实施到南宋末年,期间有短期松动或取消。

(3)影响:在定本制度的严格管理下,邸报的权威性虽然提高了,时效性却下降了,内容的限制也多了;为小报的发展让出了空间。

【4】小报(1)名词解释:是一种未经官方审查、自行传抄(或刻印流传)的报纸。

(2)年代:产生于北宋,盛行于南宗。

(3)这种报纸的新闻来自官方,但传播者各取所需,甚至收入一些捕风捉影的材料,真真假假,在所难免;从皇宫内廷。

中央政府部门,直到官府衙门,都有打听消息制作小报的,小道消息成了“新闻”;随着小报的迅速风行,泄密、失实等问题也频频发生,这给官方带来了不少麻烦;周麟之要求皇上查禁,宋代的各个皇帝都曾禁止,但始终禁而不绝;引人注目的内容和及时便捷的传播,是小报生存的主要因素。

【5】京报、报房(1)报房:发送邸报、书信的处所。

提塘官办公的地方称提塘报房,表明抄发邸报是提塘官的主要公务。

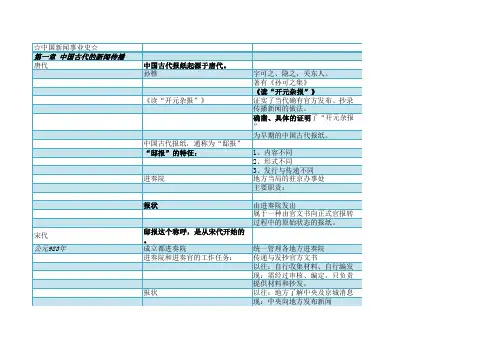

第一章中国古代的新闻传播活动713—741 年中国历史上有记载的最早的封建官报,在首都长安出现,史称“开元杂报”。

851年孙樵的《读开元杂报》876年“敦煌进奏院状”,是世界上仅存的,年份最早的两份“报纸”。

981年宋朝当局对各进奏院的传报活动,进行统一管理。

999年宋朝当局对邸报的发行,实行定本制度。

1156年中书舍人吏部尚书周麟之在所写的《论禁小报》一文中,对小报的情况作了描述,并要求严厉查禁。

1188年正月十二日,皇帝发布诏令,查禁小报。

1236年赵升在其所著的《朝野类要》一书中,第一次把报纸和新闻这两个名词联系了起来。

1638年明朝开始出现使用活版印刷的邸报。

1726年小抄发行人何遇恩、邵南山因报道雍正在圆明园游园事失实,被处决。

1750年发生了一起地方官员伪造题奏和御批,通过提塘向各地传抄的重大事件。

1753年经过多方追查后,有关人员受到严惩。

卢鲁生因为在押期间病重,不待结案,提前凌迟处死。

刘时达和按家属缘坐例入罪的卢鲁生的两个儿子卢锡龄、卢锡荣均判斩刑。

1770年有署名“公慎堂”的民间报房在乾嘉两朝公开营业达30年以上。

这是目前知道的第一家有名号可考的民间报房。

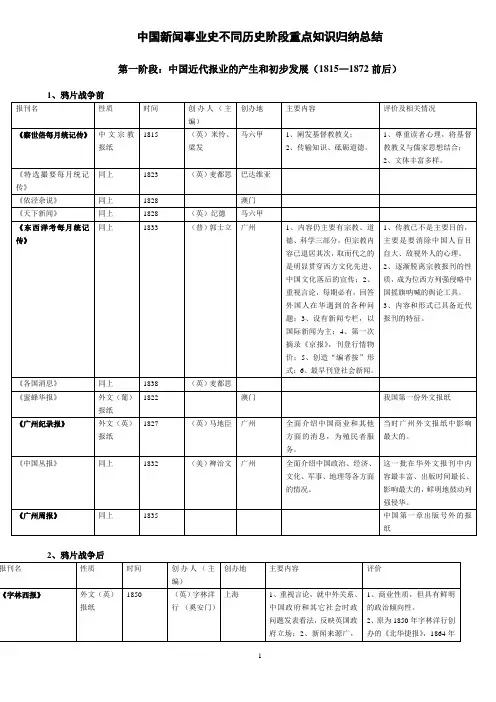

第二章十九世纪外国人在中国的办报活动1815年8月5日,《察世俗每月统记传》在马来半岛的马六甲创刊。

月刊。

是历史上第一份近代化的中文刊物。

由英国伦敦布道会派遣来华的传教士马礼逊和米怜主办。

1821年12月,《察世俗每月统记传》停刊。

1822年9月12日,葡萄牙人主办的葡文报纸《蜜蜂华报》(或《中国的蜜蜂》)在澳门创刊。

周刊。

创办人是葡萄牙人中的立宪派首领巴波沙少校。

是在中国境内出版的最早的近代化报纸,同时也是外国人在中国境内创办的最早的外文报纸。

1823年12月停刊。

1823年7月,中文《特选撮要》月刊创刊于巴达维亚(今雅加达)。

英籍传教士麦都思主编。

1826年停刊。

1827年11月8日,英文《广州纪录报》在广州创刊。

是在华英文报纸的第一种。

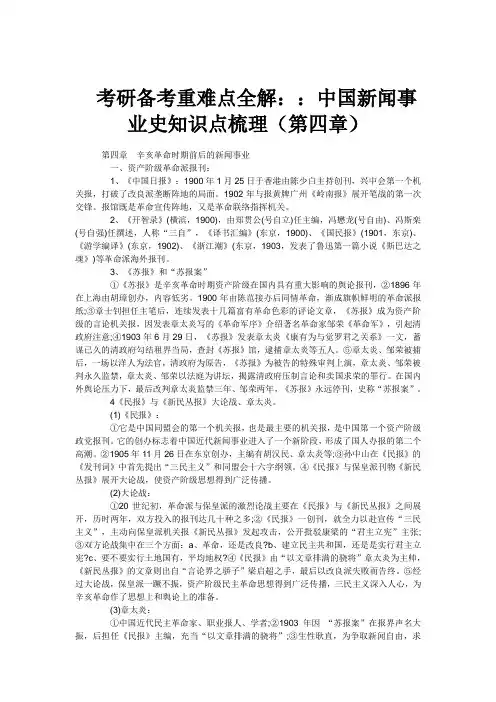

考研备考重难点全解::中国新闻事业史知识点梳理(第四章)第四章辛亥革命时期前后的新闻事业一、资产阶级革命派报刊:1、《中国日报》:1900年1月25日于香港由陈少白主持创刊,兴中会第一个机关报,打破了改良派垄断阵地的局面。

1902年与报黄牌广州《岭南报》展开笔战的第一次交锋。

报馆既是革命宣传阵地,又是革命联络指挥机关。

2、《开智录》(横滨,1900),由郑贯公(号自立)任主编,冯懋龙(号自由)、冯斯栾(号自强)任撰述,人称“三自”,《译书汇编》(东京,1900)、《国民报》(1901,东京)、《游学编译》(东京,1902)、《浙江潮》(东京,1903,发表了鲁迅第一篇小说《斯巴达之魂》)等革命派海外报刊。

3、《苏报》和“苏报案”①《苏报》是辛亥革命时期资产阶级在国内具有重大影响的舆论报刊,②1896年在上海由胡璋创办,内容低劣。

1900年由陈范接办后同情革命,渐成旗帜鲜明的革命派报纸;③章士钊担任主笔后,连续发表十几篇富有革命色彩的评论文章,《苏报》成为资产阶级的言论机关报,因发表章太炎写的《革命军序》介绍著名革命家邹荣《革命军》,引起清政府注意;④1903年6月29日,《苏报》发表章太炎《康有为与觉罗君之关系》一文,蓄谋已久的清政府勾结租界当局,查封《苏报》馆,逮捕章太炎等五人。

⑤章太炎、邹荣被捕后,一场以洋人为法官,清政府为原告,《苏报》为被告的特殊审判上演,章太炎、邹荣被判永久监禁,章太炎、邹荣以法庭为讲坛,揭露清政府压制言论和卖国求荣的罪行。

在国内外舆论压力下,最后改判章太炎监禁三年、邹荣两年,《苏报》永远停刊,史称“苏报案”。

4《民报》与《新民丛报》大论战、章太炎。

(1)《民报》:①它是中国同盟会的第一个机关报,也是最主要的机关报,是中国第一个资产阶级政党报刊。

它的创办标志着中国近代新闻事业进入了一个新阶段,形成了国人办报的第二个高潮。

②1905年11月26日在东京创办,主编有胡汉民、章太炎等;③孙中山在《民报》的《发刊词》中首先提出“三民主义”和同盟会十六字纲领。

戊戌变法时期资产阶级改良派的办报活动(一)中国资产阶级报刊的萌芽(1873-1874)中国资产阶级的诞生和在部分具有资产阶级观点的知识分子中开展起来的政治改良运动。

资产阶级改良派对报纸作用的认识(论述了报的多种功能,提出办报目的是“立言”,强调报对社会变革作用,提出言论自由要求,要求国人自由办报),他们的办报思想和早期的舆论活动。

中国资产阶级办报活动的开始。

最早的一批中国资产阶级报刊:《昭文日报》(1873艾小梅汉口,中国人在国内创办最早报刊“以奇闻轶事诗词杂作为主”)、《汇报》(1874上海容闳,多次改名,反映资政治上软弱性)(《广报》改名反映资一定的反帝反封革命性)、《述报》(1884中国人在广州办的第一家中文日报,特点:报中法战争,重视图像)。

《循环日报》的创刊,它的特点和政治倾向(早期自办报中出版时间最长、影响最大。

1874年1月香港。

最早宣传资改良思。

“循环”-变法自强之道,能实现弱到强的转变。

首创以政论为灵魂的报。

别于以传抄上谕、奏摺为主的古报和以传播教义、刊载商情为主的外报。

以后办报立言成了资报业的传统)。

主编《循环日报》的王韬是中历史上第一个报刊政论作家(维新变法先驱)。

他的主要经历,他的政论活动,他的政论文风对近代新闻事业的影响(政论文直抒胸臆,立论鲜明,文不华丽,通俗易懂,突破“桐城派”古人束缚,开“报章文体”先河,为后人效法)。

(1828~1897。

早期维新思想家。

江苏长洲人。

字紫,号仲,别号园老人。

秀才出身。

曾在上海英国教会所办的墨海书馆工作。

太平天国革命期间,上书献策进攻太平军。

1862年因被清政怀疑向太平军献策而遭通辑,逃往香港,后去英法俄等国游历。

1874在香港主编《循环日报》,主张变法自强,批判洋务活动徒袭西方皮毛,提出发展中国资本主义工矿交通的主张。

指出“今日当变者有四,一日取士,二日练兵,三日学校,四日律例”,认为应清仕途,裁冗员,安置旗民,撤除厘金。

颂扬英国议会制度。

中国新闻事业史知识点梳理(第八章)第八章抗日战争时期的新闻事业一、抗日民主根据地的新闻事业:1、延安:⑴1937年1月,红色中华通讯社改名为新华通讯社,社长博古。

⑵1940年12月30日,延安新华广播电台建立,呼号XNCR。

⑶1941年5月16日,《解放日报》创刊,社长博古,抗日民主根据地第一份大型日报。

*1940年春天,延安广播创建之时正是中国人民抗日战争十分艰苦的时期。

在周恩来负责领导下,中央军委三局九分队的同志克服了广播发动机、发电、天线等重重困难,群策群力,终于在1940年12月30日诞生了解放区第一座广播电台——延安新华广播电台。

延安广播台打破了国民党反动派和日本帝国主义对抗日根据地的新闻封锁,宣告了国民党反动派和日伪垄断控制广播时代的结束。

延安台的广播把中国共产党的声音传向全国各地,激励和鼓舞着全国人民把抗战进行到底。

*延安《解放日报》整风与新闻改革:1941年5月16日,《解放日报》正式创刊,第一任社长博古(秦邦宪),是抗日民主根据地的第一张大型日报,也是抗战及解放战争时期根据地贡献最大、影响最大的报纸。

⑴1942年在党的整风运动中延安及各抗日根据地的新闻事业进行改革,其中最具典型意义的是《解放日报》的改革。

⑵1942年3月16日,中共中央宣传部发出《为改造党报的通知》。

3月31日,毛泽东召开《解放日报》改版座谈会并发表重要谈话。

19042年4月1日《解放日报》正式改版,发表《致读者》指出,改革的任务是一个彻底的改革;改革的目的就是要使《解放日报》能够成为真正战斗的党的机关报。

⑶整个改革分四个阶段进行,从头到尾抓两个问题,一是观念更新,二是队伍建设。

由此版面顺序进行调整:第一版反映抗日根据地的要闻;第二版是陕甘宁边区和国内消息版;第三版是国际版,第四版是副刊和各种专论。

新闻报道的内容由刊载国际新闻为主,改为以报道抗日民主根据地新闻为主。

改版后的《解放日报》文风也得到明显改变。

⑷在改版之后,其他改革成效显著:①重视报道党的中心工作,集中宣传了整风运动;②正确宣传并推动了大生产运动;③成功反击了第三次反共高潮;④有效地带动了其他报纸的改革,如国统区的《解放日报》等。

中国新闻事业史不同历史阶段重点知识归纳总结第一阶段:中国近代报业的产生和初步发展(1815—1872前后)对这一时期外人办报的分析和评价:(1)从实质上说,都是西方列强入侵中国的舆论工具;一些外报中关于西方自然科学与社会科学文化知识的内容,其根本目的不是为了中国独立自强,而是通过宣扬西方文化征服中国人高傲自大、敌视外人的心理。

(2)客观上起到了开阔国人眼界、启迪国人心智、促进中西文化交流的作用。

(3)新闻观念和报刊业务方面:1)报刊观念方面,外报将言论、出版自由等西方报刊观念引入中国。

2)报刊内容与版式方面,已形成新闻、言论、文艺(副刊)、广告四要素组成的近代报刊格局。

3)传播机构方面,近代报馆、通讯社在华出现。

4)物质技术方面,铅字、印刷机等引入中国。

(4)外人办报活动,“不自觉地”为国人自办报刊提供了借鉴。

第二阶段:国人办报历史的开端和维新运动期间的办报活动(1870—1898前后)这一时期的重要报人、记者:王韬、康有为、梁启超、谭嗣同、严复。

维新派的新闻思想:(1)他们认为报刊有强烈的政治性,是宣传政治主张的有力工具;不讳言报刊的资产阶级党派性。

(2)他们对报刊的功能合作拥有比较系统的认识,十分重视报刊的宣传鼓动作用。

(3)通过办报,宣传政治主张,建立政治团体,推动维新变法运动的发展,是维新派办报的主要目的。

维新派对近代新闻事业的贡献:(1)冲破封建言禁,为报刊赢得了实际上的合法地位。

(2)开中国报业史上政治家办报的先河,形成“政治家办报”的传统。

(3)重视政论,创造了新型的报刊政论文体——时务文体。

梁启超对“时务文体”特点的概括:1)纵笔所至,略不检束;2)务为平易畅达,使杂以俚语、韵语及外国语法;3)条例明晰,笔锋常带感情。

第三阶段:辛亥革命前后的报业(1898—1910前后)这一时期的重要报人、记者:孙中山、陈少白、戢翼翚、章士钊、章太炎、于右任、黄远生、邵飘萍、林白水、刘少少、徐凌霄、胡政之。

第五章1912年——1949年中国新闻传播史简纲概述一、时代背景二、新闻传播事业特点(一)新闻传播事业形态多样并存1、各种政治体制及特殊区域形成多样化的传播环境。

(新闻事业发展的环境资源)(1)“北洋”(军阀)集团执政时期(2)1928年——1949年国民党统治区(3)1931年——1949年“苏区”、“抗日民主根据地”、“解放区”(4)租界,上海“孤岛”(5)沦陷区2、不同的新闻事业形态具有各自传播事业特点。

(体制、价值观念、传者角色意识、传播功能观、业务发展。

)(1)民族新闻事业(2)政党新闻事业(3)民营传播事业企业化报业同人办报“洋旗报”(二)新闻传播体制资本主义传播体制(市场化)政党化传播体制(三)传播技术进步无线广播新闻摄影印刷和通讯技术(四)新闻业务发展(五)新闻理论和新闻教育发展第一节近代政论本位向现代新闻本位转变一、时代背景1912年——1926年民国初创“北洋”(军阀)集团执政时期大事件辛亥革命胜利中华民国建立袁世凯篡权与称帝革命党人“二次革命”北洋(军阀)集团的分裂与割据战争孙中山领导护法战争五四运动国共合作北伐(一)资本主义“自由”新闻传播体制的确立。

1、1911年11月9日《鄂州军政府临时约法》-第一个带有宪法性质的文件:“人民自由言论著作刊行并集会结社。

”2、1912年3月11日《中华民国临时约法》3、有利于新闻业发展的法律、法令。

4、1912年3月9日撤销《中华民国暂行报律》(二)政治风云变幻。

政治集团与政治派别之间的矛盾军阀割据与战争民族资本与帝国主义列强在华利益的冲突世界时局对于中国的影响(第一次世界大战、俄国十月革命)癸丑报灾是指1913年由于袁世凯当局对报业的打压,造成大量记者被害被捕、报业萧条的灾祸,时逢农历癸丑年,所以在新闻史上被称之为癸丑报灾。

1912年袁世凯当局刺杀宋教仁后,新闻界的深入报道令当局颇为不满,镇压二次革命时,当局对反对派的报刊开始进行清理,报纸报人被警告传讯、打砸搜查、封门停业的事时有发生。

《中国新闻事业史》重要事件汇编(一)1、“京报”—古代报纸的完备形式---“京报”发展到完备形式,即可以用《京报》来指称。

始于乾隆年代,清中叶以后日趋盛行。

名称开始固定,性质仍属于官场的情报资料,其内容仍是些可以公开的宫门抄、明发谕旨和大臣奏章。

与前不同的只是有原来分散的雇人抄报,改为统一由民营作坊印刷。

这时,《京报》的性质已经出现变化,a)它继续邸报的余绪,在中央和地方官吏中发行,含有内部参考资料性质b)它公开销售于民间,只要付钱便可订阅,具有大众传播工具的商品特征。

它已不属于政府公报性质。

但还不能属于大众传播媒介。

因为它只有抄录和印刷人员,没有记者、编辑,只许照章抄录宫门抄、谕旨和奏章,不准自行采写新闻、发表评论、安排版面。

总之,《京报》与以前的同类在体相比,虽有很大不同,但仍没质2、《东西洋考》创办的目的和宣传的特点---(一)办报目的--为宣扬西方文化的优越,政府中国人骄傲自大的排外心理。

(二)宣传的特点--虽是宗教性报刊,但已没有解释教义的专文,宗教内容已退居次要地位。

A、言论:不再阐述教义,而是用来宣传中外人士之间的行为准则。

B、科学文化知识:除介绍西方的情况外,还大量介绍东南亚各国和印度的情况,旨在打破中国人闭关自守的观念,美化英国殖民统治。

C、新闻信息传播:每期必有一定数量的新闻,绝大部分译自外报,少数录自穗澳的地方新闻,后期也录有些“京报”的材料。

该刊所载《新闻纸略论》一文,为中文报刊上第一篇新闻学专文。

它还比较重视贸易活动,后期曾多次看懂中外进出靠贸易的物价表。

D、编辑业务:文字通俗,文章简短,又作连载,每期有目录,便于阅读,栏目也比较固定。

E、宣传策略:与《察世俗》相同,处处附会儒学,封面印有“人无远虑,必有近忧”。

主编署名“爱汉者”。

3、香港报业的发展与商业报刊的崛起---a、鸦片战争后中国报业的一个最重要的现象,就是商业性报刊崛起并迅速成为报业发展的主流。

香港最早出现的4家商业性报纸为《中国之友》《香港记录报》《德臣报》《子子喇报》。

一、国民党新闻统制制度的形成发展---1928年提出“以党治报”的方针。

“九一八”后,为对付日益发展的进步新闻宣传活动,国民党统治集团大量汲取了德意等国的法西斯主义的新闻思想与经验,以进一步严密控制新闻界。

1、效法法西斯主义“国家之上”的原则,利用民族危机,大肆鼓吹和提倡“国民”“国家”“民族”等抽象概念,进行所谓的民族主义的新闻建设,凡是反对国民党的新闻宣传,一律以危害国家民族利益为由予以取缔和镇压。

2、加强新闻界自身的控制力量,利用新闻的力量来实行所谓的科学的新闻统制ie按照法西斯主义的原则改造新闻事业统筹规划、统一管制。

据此,国民党将强化其自身的新闻事业以获取“新闻最高领导权”作为新闻统治的核心。

还积极影响非国民党的新闻事业的政策,将政治统制渗透于新闻业务活动,人事管理、行政管理和报道审查等各方面,从而消灭反动报纸及通讯社,取缔灰色新闻及毒素新闻,淘汰肤浅落伍桀骜不驯的新闻记者。

抗战初期新闻统治一度较前缓和,但进入相持阶段后,其新闻统制思想和政策又开始继续发展。

提出“意志集中,力量集中”“民族至上,国家至上”“军事第一,胜利第一”等口号,大力开展一个党、一个主义、一个领袖的宣传。

要求一切思想言论和行动已国民党的意志为准绳。

抗战胜利后,蒋介石打出“和平建国”的旗帜,继续鼓吹“国家统一”的论调,新闻统制思想和政策在新的历史条件下又得到了进一步发展。

28年当局开始制定与颁行专门适用于新闻事业的法规,并根据这些法规建立起新闻宣传审查制度和新闻出版等级制度。

A、宣传审查制度—目的为杜绝一切不利于国民党统治的新闻宣传内容。

开始实行的标志《指导党报条例》《指导普通刊物条例》《审查刊物条例》的颁布。

B、报刊登记制度—目的为取缔一切不利于国民党统治的报刊。

将不利于国民党统治的宣传报道扼杀在胞胎中。

30年代后,有关新闻出版统制的立法活动较前更为频繁。

A、制定与颁行《出版法》,将其施行的种种新闻出版统制手段用法典的形式确定下来。

中国新闻事业史(超详细)中国新闻事业史中新史总结(1-3章)第一章古代露布 3露布起始于汉魏,是一种帛制在旗子上,书写文字,通报四方的传播媒体。

内容:虽然大谈国威帝德,但更主要的是用来传递军事捷报。

特点:公开性和时效性都很强,传播面也较广,是报纸诞生以前中国古代最有影响的一种新闻传播媒体。

唐代进奏院状 4唐代进奏院状是经由进奏官传发给各藩镇用来介绍朝廷政事动态和各项消息的书面报告,是官报的雏形。

机构:随着藩镇势力的发展,各节度使纷纷在京都设立办事机构,称为邸或进奏院。

进奏院的负责人称为邸吏或进奏官。

内容:①皇帝的活动。

②诏旨。

③官吏任免。

④臣僚章奏。

⑤其他军事政治方面的重要信息。

特点:①不定期,无报头,由进奏官从首都直接发给各地的主官。

②带有某种上行公文的色彩,但不同于一般的公文,它所提供的官方信息往往比正式的公文要早。

③它所提供的信息有些与收阅者并无直接关系。

有不少是进奏官自行采集或筛选的,他们所着重传报的,往往是他们的主官所关心的那一部分内容。

“开元杂报”8见于唐代人孙樵的《读开元杂报》一文,其中提到的“开元杂报”可能是流传下来的开元年间“留邸报状”的原件残件,也可能是抄件。

属于进奏院状一类的古代报纸。

特点:无正式名称(“开元杂报”只是孙樵自己随意加的称呼)、刊期和报头,不是印刷品。

意义:为唐代中期以后逐步发展起来的“留邸报状”即后来的“进奏院状”提供了重要的旁证。

“敦煌进奏院状”9是两份现存的进奏院状的原件,都是唐僖宗时期,由驻地在沙州的归义军节度使派驻朝廷的进奏官发回沙州的。

因为沙州在今敦煌地区,这两份进奏院状又曾长期被封存在敦煌莫高窟,故称“敦煌进奏院状”。

这两份进奏院状现分别存于伦敦和巴黎的图书馆。

①存于伦敦的那一份,是进奏官从皇帝的临时驻地陕西凤翔发回归义军的。

只残存了开头60行,没有结尾。

内容主要是归义军节度使派遣的专使们在兴元、凤翔两地的活动情况。

②存于巴黎的那一份,是进奏官从长安发回归义军的。