中国事业新闻发展史

- 格式:docx

- 大小:28.27 KB

- 文档页数:6

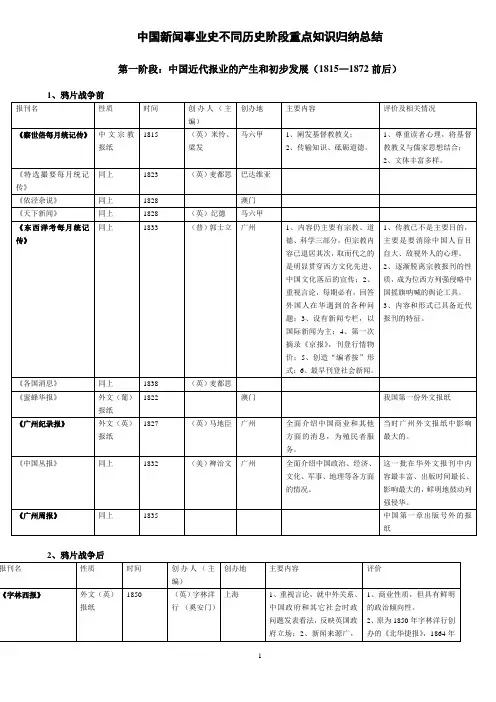

中国新闻事业史不同历史阶段重点知识归纳总结第一阶段:中国近代报业的产生和初步发展(1815—1872前后)对这一时期外人办报的分析和评价:(1)从实质上说,都是西方列强入侵中国的舆论工具;一些外报中关于西方自然科学与社会科学文化知识的内容,其根本目的不是为了中国独立自强,而是通过宣扬西方文化征服中国人高傲自大、敌视外人的心理。

(2)客观上起到了开阔国人眼界、启迪国人心智、促进中西文化交流的作用。

(3)新闻观念和报刊业务方面:1)报刊观念方面,外报将言论、出版自由等西方报刊观念引入中国。

2)报刊内容与版式方面,已形成新闻、言论、文艺(副刊)、广告四要素组成的近代报刊格局。

3)传播机构方面,近代报馆、通讯社在华出现。

4)物质技术方面,铅字、印刷机等引入中国。

(4)外人办报活动,“不自觉地”为国人自办报刊提供了借鉴。

第二阶段:国人办报历史的开端和维新运动期间的办报活动(1870—1898前后)这一时期的重要报人、记者:王韬、康有为、梁启超、谭嗣同、严复。

维新派的新闻思想:(1)他们认为报刊有强烈的政治性,是宣传政治主张的有力工具;不讳言报刊的资产阶级党派性。

(2)他们对报刊的功能合作拥有比较系统的认识,十分重视报刊的宣传鼓动作用。

(3)通过办报,宣传政治主张,建立政治团体,推动维新变法运动的发展,是维新派办报的主要目的。

维新派对近代新闻事业的贡献:(1)冲破封建言禁,为报刊赢得了实际上的合法地位。

(2)开中国报业史上政治家办报的先河,形成“政治家办报”的传统。

(3)重视政论,创造了新型的报刊政论文体——时务文体。

梁启超对“时务文体”特点的概括:1)纵笔所至,略不检束;2)务为平易畅达,使杂以俚语、韵语及外国语法;3)条例明晰,笔锋常带感情。

第三阶段:辛亥革命前后的报业(1898—1910前后)这一时期的重要报人、记者:孙中山、陈少白、戢翼翚、章士钊、章太炎、于右任、黄远生、邵飘萍、林白水、刘少少、徐凌霄、胡政之。

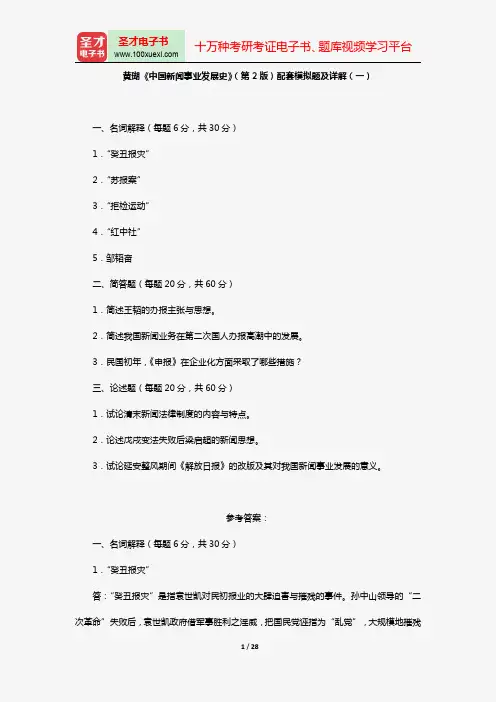

黄瑚《中国新闻事业发展史》(第2版)配套模拟题及详解(一)一、名词解释(每题6分,共30分)1.“癸丑报灾”2.“苏报案”3.“拒检运动”4.“红中社”5.邹韬奋二、简答题(每题20分,共60分)1.简述王韬的办报主张与思想。

2.简述我国新闻业务在第二次国人办报高潮中的发展。

3.民国初年,《申报》在企业化方面采取了哪些措施?三、论述题(每题20分,共60分)1.试论清末新闻法律制度的内容与特点。

2.论述戊戌变法失败后梁启超的新闻思想。

3.试论延安整风期间《解放日报》的改版及其对我国新闻事业发展的意义。

参考答案:一、名词解释(每题6分,共30分)1.“癸丑报灾”答:“癸丑报灾”是指袁世凯对民初报业的大肆迫害与摧残的事件。

孙中山领导的“二次革命”失败后,袁世凯政府借军事胜利之淫威,把国民党诬指为“乱党”,大规模地摧残国民党系统的报刊以及其他异己报刊。

凡国民党系统的报刊,一律被扣上“乱党报纸”的罪名而遭查封,一些本来拥袁的报纸也被殃及。

据统计,到1913年底,全国继续出版的报纸只剩下139家,较之民国元年的500家锐减300多家,北京的上百家报纸也只剩下20余家,史称“癸丑报灾”。

2.“苏报案”答:“苏报案”是中国新闻史上有名的报案。

《苏报》创刊于1896年6月26日,1899年后被当时在政治上倾向改良派的革职官员陈范所接办。

1903年5月,章士钊出任《苏报》主笔。

6月,《苏报》刊文介绍邹容撰写的《革命军》,发表章士钊署名“爱读革命军者”的论说《读(革命军)》和章太炎所作《革命军序》,公开倡言革命。

同时,《苏报》还在“新书介绍”栏介绍章太炎撰写的《驳康有为论革命书》,以《康有为与觉罗君之关系》为题摘登了其中部分文字,不仅痛斥康有为“只可行立宪,不可行革命”的主张,还以轻蔑的口吻直呼光绪帝为“载活小丑”。

这一切,当然为清政府所不能容忍。

6月30日,清政府由上海租界工部局发出拘票,对陈范、章太炎、邹容等7人实行拘捕,章太炎等被捕,邹容闻讯后自动投案。

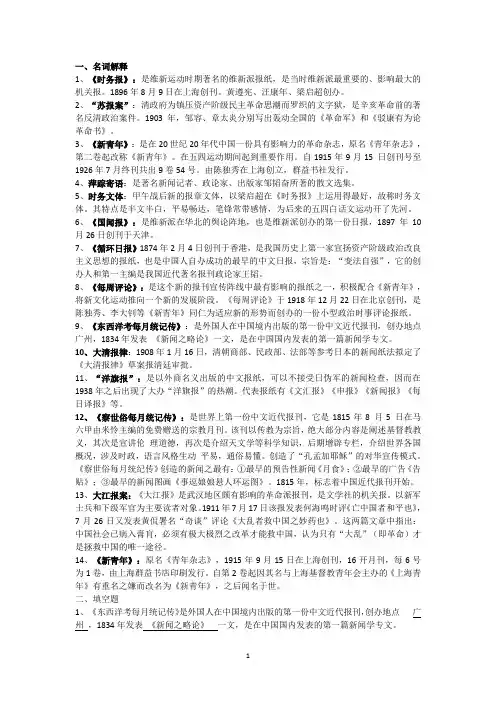

一、名词解释1、《时务报》:是维新运动时期著名的维新派报纸,是当时维新派最重要的、影响最大的机关报。

1896年8月9日在上海创刊。

黄遵宪、汪康年、梁启超创办。

2、“苏报案”:清政府为镇压资产阶级民主革命思潮而罗织的文字狱,是辛亥革命前的著名反清政治案件。

1903年,邹容、章太炎分别写出轰动全国的《革命军》和《驳康有为论革命书》。

3、《新青年》:是在20世纪20年代中国一份具有影响力的革命杂志,原名《青年杂志》,第二卷起改称《新青年》。

在五四运动期间起到重要作用。

自1915年9月15 日创刊号至1926年7月终刊共出9卷54号。

由陈独秀在上海创立,群益书社发行。

4、萍踪寄语:是著名新闻记者、政论家、出版家邹韬奋所著的散文选集。

5、时务文体:甲午战后新的报章文体,以梁启超在《时务报》上运用得最好,故称时务文体。

其特点是半文半白,平易畅达,笔锋常带感情,为后来的五四白话文运动开了先河。

6、《国闻报》:是维新派在华北的舆论阵地,也是维新派创办的第一份日报,1897年10月26日创刊于天津。

7、《循环日报》1874年2月4日创刊于香港,是我国历史上第一家宣扬资产阶级政治改良主义思想的报纸,也是中国人自办成功的最早的中文日报,宗旨是:“变法自强”,它的创办人和第一主编是我国近代著名报刊政论家王韬。

8、《每周评论》:是这个新的报刊宣传阵线中最有影响的报纸之一,积极配合《新青年》,将新文化运动推向一个新的发展阶段。

《每周评论》于1918年12月22日在北京创刊,是陈独秀、李大钊等《新青年》同仁为适应新的形势而创办的一份小型政治时事评论报纸。

9、《东西洋考每月统记传》:是外国人在中国境内出版的第一份中文近代报刊,创办地点广州,1834年发表《新闻之略论》一文,是在中国国内发表的第一篇新闻学专文。

10、大清报律:1908年1月16日,清朝商部、民政部、法部等参考日本的新闻纸法拟定了《大清报律》草案报清廷审批。

11、“洋旗报”:是以外商名义出版的中文报纸,可以不接受日伪军的新闻检查,因而在1938年之后出现了大办“洋旗报”的热潮。

中国新闻事业发展史

中国新闻事业发展史可以追溯到公元前206年的秦朝。

随着中国社会的不断发展,新闻业也逐渐壮大起来。

以下是中国新闻事业的一些重要历史时期:

1.清朝(1644~1911):

在这一时期,中国开始正式开展报刊业。

最早的报纸是位于上海的《上海字林洋行大报》,该报刊于1872年。

2.民国时期(1912~1949):

1912年,清政府被推翻,中国进入民国时期。

这一时期,中

国的报刊业得到了极大的发展。

有很多著名的报纸和杂志在这一时期创立,如《民国日报》、《燕京日报》、《新民报》等。

3.新中国成立后(1949~1978):

1949年10月1日,中华人民共和国成立,中国新闻事业开始

进入一个全新的时期。

新中国成立后,中央人民政府开始开展新闻宣传工作,并成立了一系列国营报纸和新闻机构,如《人民日报》、新华社等。

4.改革开放以来(1978至今):

1978年中国开始进行改革开放政策,中国的新闻事业也进入

了一个新的阶段。

在这一时期,媒体形式不断丰富,电视、广

播、互联网等新型媒体的出现,使得新闻传播变得更加便捷和快速。

总的来说,中国新闻事业经历了一个由小到大,由弱到强的过程。

不断推陈出新,创新发展,既见证了中国新闻事业的兴起和发展,也为中国的社会、政治、经济等各个领域的发展提供了有力的宣传和支持。

中国新闻事业史知识点

中国新闻事业史是指中国从古代到现代的新闻传播与报道活动的发展历程。

以下是中国新闻事业史的一些重要知识点:

1. 古代传统媒体:从古代开始,中国以官方报纸和手抄本等形式传播新闻。

其中最具代表性的是明代的《通志》、清代的《北京日报》等。

2. 《民国时报刊法》:该法规定了新闻机构的管理与审查制度,为中国的新闻传媒业管理打下基础。

3. 新文化运动:20世纪初,中国发生了新文化运动,为中国

现代新闻事业的发展奠定了基础。

创办了多家新闻刊物,如《新青年》、《时事新报》等。

4. 中国共产党与新闻事业:中国共产党成立后,高度重视新闻事业的发展,创办了《红星报》等刊物,通过新闻报道推动了革命运动的发展。

5. 建国后的新闻事业:1949年中华人民共和国成立后,中国

新闻事业进入了社会主义阶段。

建立了新闻机构,如新华社、人民日报等,新闻传媒成为国家宣传政策的重要工具。

6. 改革开放与媒体多样化:1978年改革开放以来,中国新闻

事业发生了巨大变化。

国有媒体逐渐向市场化转型,新闻市场逐渐多元化,出现了大量商业媒体和互联网媒体等。

7. 信息时代的挑战与机遇:随着互联网和社交媒体的兴起,中国新闻事业面临着新的挑战和机遇。

媒体融合、新闻虚假传播等问题成为热点话题,传媒机构不断探索新的商业模式和报导方式。

这些知识点展示了中国新闻事业从传统媒体到现代媒体的演变过程,以及在政治、经济和技术背景下的变化和发展。

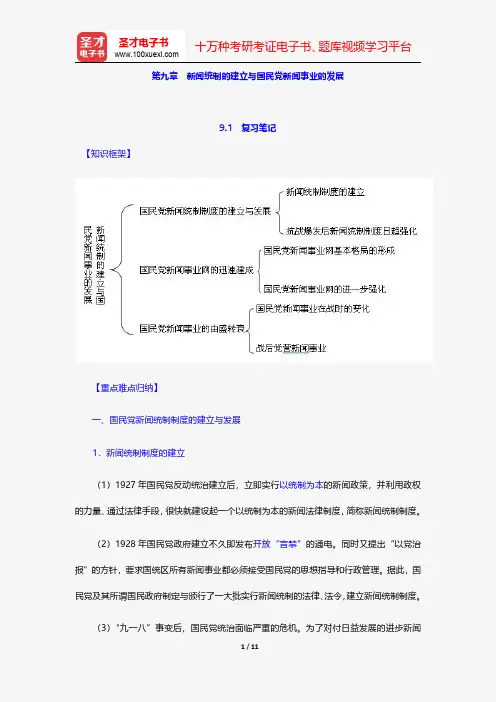

第九章新闻统制的建立与国民党新闻事业的发展9.1复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、国民党新闻统制制度的建立与发展1.新闻统制制度的建立(1)1927年国民党反动统治建立后,立即实行以统制为本的新闻政策,并利用政权的力量、通过法律手段,很快就建设起一个以统制为本的新闻法律制度,简称新闻统制制度。

(2)1928年国民党政府建立不久即发布开放“言禁”的通电。

同时又提出“以党治报”的方针,要求国统区所有新闻事业都必须接受国民党的思想指导和行政管理。

据此,国民党及其所谓国民政府制定与颁行了一大批实行新闻统制的法律、法令,建立新闻统制制度。

(3)“九一八”事变后,国民党统治面临严重的危机。

为了对付日益发展的进步新闻宣传活动,国民党统治集团大量汲取了德、意等国家的法西斯主义的新闻思想与经验,以进一步严密控制新闻界。

①效法法西斯主义的“国家至上”的原则,利用民族危机,大肆鼓吹和提倡“国民”“国家”“民族”等抽象观念,进行所谓的“民族主义的新闻建设”,凡是反对国民党的新闻宣传,一律以危害“国家”“民族”利益为由予以取缔与镇压。

②加强新闻界自身的控制力量,利用新闻的力量来实行所谓的“科学的新闻统制”,即按照法西斯主义的原则改造新闻事业,将国民党的新闻事业和非国民党的新闻事业统筹规划、统一管制。

据此,国民党政府自1932年起颁布了一系列有关新闻检查的法令,将出版后审查制度改为出版前检查制度,史称新闻检查制度。

(4)国民党统治建立之时,正是中国广播事业进入蓬勃发展之日。

广播法规的制定与颁行,也是国民党当局在这一时期新闻法制建设的一个重要组成部分。

1928年7月,国民政府建设委员会公布《无线电台管理条例》,并设立无线电管理处,管辖中国境内和国际间包括广播电台在内的全部无线电事业。

相关的职能部门颁布了一系列法律、法令对广播电台的经营做出规定。

2.抗战爆发后新闻统制制度的日趋强化战时新闻检查法令的大量颁布和战时新闻检查制度的日趋完备,是抗战时期国民党政府新闻统制立法活动的主要内容和最重要的特点之一。

在我国近代历史中,新闻事业的发展经历了三个重要的历史阶段。

这三个阶段分别是嘉庆至光绪年间的新闻萌芽阶段、民国时期的新闻兴起阶段以及新我国成立后的新闻蓬勃发展阶段。

这三个阶段的发展轨迹和特点各不相同,但都对我国新闻事业的发展产生了重大影响。

一、新闻萌芽阶段(嘉庆至光绪年间)在清朝嘉庆至光绪年间,我国新闻事业进入了萌芽阶段。

这一时期,我国的新闻事业处于起步阶段,虽然在这段时期出现了一些传播文字信息的新型机构,如“上海申报”,但新闻传播的范围相对较窄,报刊发行数量有限。

由于当时社会制度的限制,新闻机构受到政府的广泛监管,新闻内容受到严格的审查和控制,使得新闻事业的发展受到了一定的限制。

这一阶段的特点是新闻事业的萌芽、传播范围有限、受政府监管。

二、新闻兴起阶段(民国时期)随着清朝的覆灭和民国的建立,我国的新闻事业进入了一个新的发展阶段。

在这个阶段,我国的新闻事业得到了更大程度的发展,出现了一大批新的报刊机构和新闻传媒,如《申报》、《新闻报》等,新闻传播的范围也更加广泛,新闻内容更加多元化。

与此新闻业逐渐成为一个独立的行业,新闻工作者开始形成自己的专业化团体,新闻职业化程度有了明显提高。

然而,受社会动荡和政治因素的影响,新闻媒体在这一时期仍然受到一定的政治干预和限制。

这一阶段的特点是新闻事业的兴起、传播范围扩大、专业化程度提高、受政治干预。

三、新闻蓬勃发展阶段(新我国成立后)新我国成立后,我国的新闻事业迎来了新的发展时期。

在这个阶段,我国的新闻事业得到了空前的发展,新闻传媒如雨后春笋般涌现,新闻报道的形式和内容也更加多样化和丰富。

与此新闻媒体开始逐渐摆脱政府的严格控制,新闻工作者有了更大程度的和报道空间,新闻业的职业化水平大幅提高。

新闻科技的发展也为新闻事业的发展提供了强大的支持,新闻传播的速度和范围都得到了极大的提升。

这一阶段的特点是新闻事业蓬勃发展、传播范围广泛、、专业化程度高、技术支持充足。

从这三个历史阶段来看,我国新闻事业从萌芽阶段逐步发展到兴起阶段,最终走向蓬勃发展阶段。

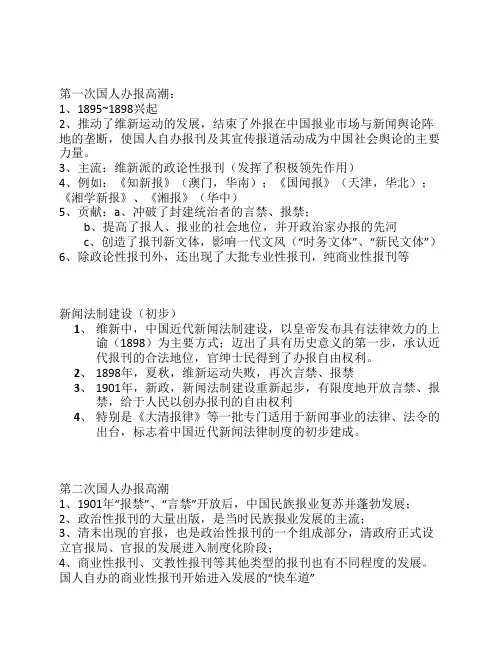

第一次国人办报高潮:1、1895~1898兴起2、推动了维新运动的发展,结束了外报在中国报业市场与新闻舆论阵地的垄断,使国人自办报刊及其宣传报道活动成为中国社会舆论的主要力量。

3、主流:维新派的政论性报刊(发挥了积极领先作用)4、例如:《知新报》(澳门,华南);《国闻报》(天津,华北);《湘学新报》、《湘报》(华中)5、贡献:a、冲破了封建统治者的言禁、报禁;b、提高了报人、报业的社会地位,并开政治家办报的先河c、创造了报刊新文体,影响一代文风(“时务文体”、“新民文体”)6、除政论性报刊外,还出现了大批专业性报刊,纯商业性报刊等新闻法制建设(初步)1、维新中,中国近代新闻法制建设,以皇帝发布具有法律效力的上谕(1898)为主要方式;迈出了具有历史意义的第一步,承认近代报刊的合法地位,官绅士民得到了办报自由权利。

2、1898年,夏秋,维新运动失败,再次言禁、报禁3、1901年,新政,新闻法制建设重新起步,有限度地开放言禁、报禁,给于人民以创办报刊的自由权利4、特别是《大清报律》等一批专门适用于新闻事业的法律、法令的出台,标志着中国近代新闻法律制度的初步建成。

第二次国人办报高潮1、1901年“报禁”、“言禁”开放后,中国民族报业复苏并蓬勃发展;2、政治性报刊的大量出版,是当时民族报业发展的主流;3、清末出现的官报,也是政治性报刊的一个组成部分,清政府正式设立官报局、官报的发展进入制度化阶段;4、商业性报刊、文教性报刊等其他类型的报刊也有不同程度的发展。

国人自办的商业性报刊开始进入发展的“快车道”清末新闻业务的发展1、内容上,这一时期的报纸一般已具备新闻、评论、副刊和广告四大要素a、新闻报道开始被重视,尤其是商业性报纸;b、评论工作进一步改进,“时评”、“编者按”等一类评论形式开始发展;c、文艺副刊迅速发展,发挥着自己无可替代的作用;d、广告在报纸上战友重要地位,广告的文字编写和美术设计均有很大发展2、形式上,大多数报纸已由近代形态的报纸发展为现代形态,结束了“报”“刊”部分的时代a、《时务日报》开始分班分栏编排,句读加点,从而揭开了我国报纸版面革新b、“综合编辑法”被广泛采用c、发行“号外”,提高新闻时效性民报1、1905年11月26日,中国同盟会机关报,大型时事型政论月刊2、以“三民主义”作为办报宗旨,以“清除保皇派的思想影响,扫除革命发展障碍”为历史使命3、与《新民丛报》展开论战4、标志中国同盟会成立后资产阶级报刊进入大发展的新阶段《民报》与《新民丛报》的论战1、要不要进行民族革命,推翻清统治2、要不要进行民权革命,建立共和政体3、要不要实行土地革命,实行土地国有,平均地权4、革命会不会引起帝国主义干涉,使中国招致瓜分之祸自由新闻体制的确立1、1911年11年9日,中华民国湖北军政府颁布《鄂州约法》,按眼论出版自由的理念,创建自由新闻体制2、1912年3月11日《中华民国临时约法》及其他法律将言论出版自由的原则载入根本大法3、废止亡清限制言论出版自由的旧法规4、意义:这一新闻体制与封建文化专制制度是完全对立的,对于强化言论出版自由等资产阶级民主观念,促进中国资产阶级新闻事业的发展,具有不可忽视的进步意义。

论中国近代新闻事业发展的三个历史阶段【导言】中国近代新闻事业的发展经历了多个历史阶段,每个阶段都在不同的政治、社会和经济背景下呈现出独特的特点和发展动力。

通过对这些历史阶段的全面评估,我们可以更好地理解中国近代新闻事业的发展轨迹和演变规律。

在本文中,我们将系统地探讨中国近代新闻事业发展的三个历史阶段,并对每个阶段的特点、影响和发展趋势进行深入分析,希望能为读者提供一份有价值的文章。

一、鸦片战争后的新闻事业蓬勃发展阶段1. 在这一阶段,中国近代新闻事业经历了从无到有的蓬勃发展,受到了洋务运动的积极推动。

2. 近代报纸的出现:洋务派的倡导者们开始引进西方的印刷技术和新闻观念,鼓励中国近代报纸的兴起。

3. 主要特点:这一阶段的新闻事业具有鲜明的民族主义色彩,大量的民族资本家和政治家开始办报刊,积极宣传民族独立和自力更生的思想。

4. 影响:这一阶段的新闻事业为中国近代国家主权和民族自尊心的觉醒做出了重要贡献,对中国近代社会的变革和发展具有深远影响。

二、民国时期的新闻事业转型发展阶段1. 新闻事业的成熟阶段:民国时期,中国近代新闻事业经历了由蓬勃发展到成熟发展的转型阶段,新闻产业得到了进一步的发展和壮大。

2. 政治局势的变动:在这一时期,中国的政治局势动荡不安,新闻事业也受到了政治因素的极大影响,新闻观念和新闻监管制度出现了较大变化。

3. 新闻事业的多元发展:在这一阶段,中国的新闻事业开始出现了多种形式的传媒,包括报纸、杂志、广播等,这不仅极大地丰富了人们获取信息的渠道,也为中国近代社会的发展和进步提供了强大的信息支持。

4. 影响:这一阶段的新闻事业进一步扩大了舆论自由的空间,推动了社会思想和文化的开放,为中国近代社会的多元化和现代化发展奠定了坚实基础。

三、改革开放以来的新闻事业现代化发展阶段1. 对外开放的背景:改革开放以来,中国逐步走出了封闭和落后的局面,新闻事业也迎来了新的发展机遇。

2. 新闻业态的多元化:在这一阶段,新闻事业进一步多元化,传统媒体和新兴媒体并存,如传统报纸、电视、广播与新兴的互联网媒体、移动媒体等,这种多元化的发展模式为中国近代新闻事业的现代化发展打开了新的空间。

第十一章新闻统制下民营新闻事业的艰难发展11.1复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、民营新闻事业的发展与报业托拉斯计划的流产1.民营新闻事业的发展(1)民营报业的发展民营报业数量剧增。

在地区分布上,以上海及江苏、浙江两省的民营报刊为数最多。

①天津《大公报》1926年9月1日,《大公报》在天津复刊,张季鸾提出了“不党、不私、不卖、不盲”的办报方针。

“四不”方针的提出,使《大公报》得到社会各界之欢迎,发行量迅即上升。

1927年国民党政府建立后,《大公报》在政治上拥护国民党政府,并采取“小骂大帮忙”的宣传手法。

在新闻业务和经营管理方面,《大公报》锐意改进,推出了不少促进发展的举措。

1936年,该报上海版创刊,其触角伸入到当时中国的报业中心,成为当时闻名全国的大报。

②成舍我和“世界”报系成舍我主办的“世界”报系始创于20年代中期。

1924年4月,成舍我开始在北京独立办报,于1924年4月26日创办《世界晚报》、1925年2月10日创办《世界日报》、同年10月1日创办《世界画报》。

③新型小报新型小报的出现,也是这一时期民办报刊发展的一个崭新现象。

小报,大多为文艺小报,在第一次国人办报高潮中诞生,后一直作为报纸的一个品种而在中国报坛生存与发展,基本上囿于文艺或娱乐领域之内,以供市民怡情消遣之用。

最先问世的是成舍我在南京创办的《民生报》。

(2)民营广播电台及通讯社的发展大致可分为三大类型:①商业性广播电台,数量多,分布地区广,但半数以上集中在上海,社会影响较大;②教育性广播电台,由大中学校或各地方民众教育馆开办,播音内容限于文化教育,社会影响不大;③宗教性广播电台,数量更少,在社会上有一定的影响。

民营通讯社在这一时期的数量进入了历史最高点。

大多数民营通讯社都集中在东南沿海地区,不少民营通讯社开始走专业化道路,以自身所拥有的资源在新闻通讯市场上生存和发展。

2.报业托拉斯计划的出现与流产自民国成立后一直沿着企业化方向发展的民办商业性报纸,按照其自身发展规律,必然要像西方报业那样走上托拉斯之路。

第一编新闻事业在中国的出现与长足发展(1815—1895)第一章中国古代新闻信息传播及其主要形式1.1复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、古代新闻信息传播的早期形式1.从口语传播到标识传播(1)在中国,最早出现的是口语、标识这两种新闻信息传播形式。

这在世界上的其他国家,也概莫能外。

(2)在口语传播工具发展的基础上,人们又发明了木铎等音响传播工具。

木铎是一种木舌金铃的发声器具,为中国古代所特有。

(3)先民们不仅使用口语传播形式,同时还使用标识传播形式。

标识传播的具体手段,有结绳、画图、雕刻、烽烟、旌旗等等。

2.文字传播:早期新闻信息传播的完备形式(1)文字传播及其各种表现形式的问世,是古代新闻信息传播活动趋于成熟的标志。

(2)殷商时代,文字已发展到相当高的水平,并成为当时重要的新闻信息传播手段。

(3)公元前221年秦始皇统一六国后,制订出一套全国统一的新文字——小篆,基本消除了以文字形式向全国发布新闻信息的障碍,文字传播开始真正成为一项面向黎民百姓的新闻信息传播手段。

而皇帝发布的诏书开始成为传播官方新闻信息的主要形式。

新闻信息传播的物质载体以竹简、木简和绢帛为主。

(4)文字的出现,还提高了标识传播水平,出现了露布等新的新闻信息传播手段。

露布,是文书不加检封、公开发布的意思,大约出现在秦汉时代,东汉末年时成为发动战争前讨敌檄文的别称和战争胜利后宣扬战绩的捷报。

露布这种手段因其时效迅速、影响立竿见影而被沿用了1000多年。

二、古代报纸的产生与发展1.古代报纸的诞生(1)自唐代起,一种被后人称为“邸报”的古代报纸开始出现。

这一中国封建王朝传播新闻信息的主要手段,在性质上与近代意义上的报纸最为相似,直至清王朝的覆灭而最终消亡。

唐代孙樵撰写的《经纬集》中一篇题为《读开元杂报》的短文,是现存最早的一份述及朝政公报的历史文献。

据这篇短文记载,在唐开元时期,朝政简讯每天条布于宫门之外,有人将这种朝政简讯抄录后传往外地。

论中国近代新闻事业发展的三个历史阶段一、本文概述《论中国近代新闻事业发展的三个历史阶段》这篇文章旨在深入探讨中国近代新闻事业从诞生到逐渐成熟过程中所经历的三个重要历史阶段。

通过对这三个阶段的细致分析,我们可以更好地理解中国近代新闻事业在社会变革、政治动荡和技术进步等多重因素影响下的发展轨迹,以及它在推动中国社会进步、信息传播和公共舆论形成中所扮演的重要角色。

本文将首先对中国近代新闻事业的诞生背景进行概述,揭示其产生的历史必然性和社会条件。

接着,文章将重点分析中国近代新闻事业发展的三个历史阶段:第一阶段是晚清时期的新闻事业,主要探讨报纸、期刊等新闻媒介的兴起及其对社会变革的影响;第二阶段是民国时期的新闻事业,将关注新闻业在政治斗争和社会变革中的角色,以及新闻法制建设的初步尝试;第三阶段是抗日战争和解放战争时期的新闻事业,将分析战争时期新闻事业如何成为舆论战的重要武器,以及新闻业在推动民族解放和社会进步中的积极作用。

通过对这三个历史阶段的梳理和分析,本文旨在揭示中国近代新闻事业发展的内在逻辑和历史规律,为今天的新闻事业提供历史借鉴和启示。

本文也期望能够引起更多学者和从业者对中国近代新闻事业的关注和研究,共同推动新闻事业的健康发展和社会进步。

二、第一阶段:晚清时期的新闻事业(1840-1911年)晚清时期,中国的新闻事业开始崭露头角,这一阶段的新闻事业主要以外国人在华创办的报刊为主,同时也有一些中国人自办的报刊。

这一时期的新闻事业,受到了外国列强的侵略、清政府的腐败以及民族危机的加深等多重因素的影响,呈现出一种复杂而多元的发展态势。

随着鸦片战争的爆发,外国列强纷纷在中国设立租界,并在租界内创办了大量的报刊。

这些报刊以传播西方文化和价值观为主要目的,同时也对中国的政治、经济和社会生活产生了深远的影响。

其中,以《申报》《字林西报》等为代表的报刊,以其丰富的新闻内容、独特的报道视角和先进的印刷技术,吸引了大量的读者,成为了当时中国新闻事业的重要组成部分。

一、名词解释1、《时务报》:是维新运动时期著名的维新派报纸,是当时维新派最重要的、影响最大的机关报。

1896年8月9日在上海创刊。

黄遵宪、汪康年、梁启超创办。

2、“苏报案”:清政府为镇压资产阶级民主革命思潮而罗织的文字狱,是辛亥革命前的著名反清政治案件。

1903年,邹容、章太炎分别写出轰动全国的《革命军》和《驳康有为论革命书》。

3、《新青年》:是在20世纪20年代中国一份具有影响力的革命杂志,原名《青年杂志》,第二卷起改称《新青年》。

在五四运动期间起到重要作用。

自1915年9月15 日创刊号至1926年7月终刊共出9卷54号。

由陈独秀在上海创立,群益书社发行。

4、萍踪寄语:是著名新闻记者、政论家、出版家邹韬奋所著的散文选集。

5、时务文体:甲午战后新的报章文体,以梁启超在《时务报》上运用得最好,故称时务文体。

其特点是半文半白,平易畅达,笔锋常带感情,为后来的五四白话文运动开了先河。

6、《国闻报》:是维新派在华北的舆论阵地,也是维新派创办的第一份日报,1897年10月26日创刊于天津。

7、《循环日报》1874年2月4日创刊于香港,是我国历史上第一家宣扬资产阶级政治改良主义思想的报纸,也是中国人自办成功的最早的中文日报,宗旨是:“变法自强”,它的创办人和第一主编是我国近代著名报刊政论家王韬。

8、《每周评论》:是这个新的报刊宣传阵线中最有影响的报纸之一,积极配合《新青年》,将新文化运动推向一个新的发展阶段。

《每周评论》于1918年12月22日在北京创刊,是陈独秀、李大钊等《新青年》同仁为适应新的形势而创办的一份小型政治时事评论报纸。

9、《东西洋考每月统记传》:是外国人在中国境内出版的第一份中文近代报刊,创办地点广州,1834年发表《新闻之略论》一文,是在中国国内发表的第一篇新闻学专文。

10、大清报律:1908年1月16日,清朝商部、民政部、法部等参考日本的新闻纸法拟定了《大清报律》草案报清廷审批。

11、“洋旗报”:是以外商名义出版的中文报纸,可以不接受日伪军的新闻检查,因而在1938年之后出现了大办“洋旗报”的热潮。

代表报纸有《文汇报》《申报》《新闻报》《每日译报》等。

12、《察世俗每月统记传》:是世界上第一份中文近代报刊,它是1815年8 月5 日在马六甲由米怜主编的免费赠送的宗教月刊。

该刊以传教为宗旨,绝大部分内容是阐述基督教教义,其次是宣讲伦理道德,再次是介绍天文学等科学知识,后期增辟专栏,介绍世界各国概况,涉及时政,语言风格生动平易,通俗易懂。

创造了“孔孟加耶稣”的对华宣传模式。

《察世俗每月统纪传》创造的新闻之最有:①最早的预告性新闻《月食》;②最早的广告《告贴》;③最早的新闻图画《事逗娘娘悬人环运图》。

1815年,标志着中国近代报刊开始。

13、大江报案:《大江报》是武汉地区颇有影响的革命派报刊,是文学社的机关报。

以新军士兵和下级军官为主要读者对象。

1911年7月17日该报发表何海鸣时评《亡中国者和平也》,7月26日又发表黄侃署名“奇谈”评论《大乱者救中国之妙药也》。

这两篇文章中指出:中国社会已病入膏肓,必须有极大极烈之改革才能救中国,认为只有“大乱”(即革命)才是拯救中国的唯一途径。

14、《新青年》:原名《青年杂志》,1915年9月15日在上海创刊,16开月刊,每6号为1卷,由上海群益书店印刷发行。

自第2卷起因其名与上海基督教青年会主办的《上海青年》有重名之嫌而改名为《新青年》,之后闻名于世。

二、填空题1、《东西洋考每月统记传》是外国人在中国境内出版的第一份中文近代报刊,创办地点广州,1834年发表《新闻之略论》一文,是在中国国内发表的第一篇新闻学专文。

2、林则徐广州禁烟期间,派人搜集各种外文报刊翻译成中文,作为制定对外政策的参考材料,后来汇集成册,取名《澳门新闻纸》。

3、《申报》1872年由英国商人安纳斯脱﹒美查在上海创办。

1912年由著名报人史量才接办,提出了“经济独立”、“无偏无党”的办报方针。

4、“公车上书”后,维新派在北京出版了第一份报刊《万国公报》,后改名为《教会新报》。

5、《每周评论》于1918年在北京创刊,是陈独秀、李大钊等《新青年》同仁为适应新的形势而创办的一份小型政治时事评论报纸。

6、新华社的前身是1931年创办的红色中华通讯社,在江西瑞金诞生,以CSR (Chinese Soviet Radio)为呼号对外发布新闻。

1、唐代出现了一种古代报纸形式,是由进奏官提供给节度使的新闻信息材料,被称为敦煌进奏院状。

2、《察世俗每月统计传》的创办,解开了中国新闻事业发展史的第一页,创办地点马六甲,创办人英国传教士马礼逊和威廉·米怜。

3、《国闻报》是维新派在华北的重要舆论阵地,1897年创刊于天津,该报的主要创办人事严复,近代启蒙思想家、报刊活动家和翻译家。

4、清政府1908年颁布了《大清报律》,是中国历史上第一部新闻法。

5、《京报》的创建,是中国新闻教育事业起步的标志,徐宝璜和《京报》社长是专任讲师,青年毛泽东取得了听讲半年的证书。

6、1915年《新青年》在上海创刊,创办人陈独秀,标志着新文化运动在中国的兴起。

1、唐代文人孙樵撰写的《经纬集》中有一篇题为《读“开元杂报”》的短文,是现存最早一份述及朝政公报的历史文献。

2、19世纪70年代后自办的近代报刊中,香港创办的《循环日报》最为成功,该报的创办人和主笔王韬,被称为中国新闻界第一位杰出人士。

3、1896年以《时务报》在上海创刊为标志,资产阶级维新派办报活动重新崛起,创办人为黄遵宪,梁启超在该报发表了十篇为变法维新呐喊的政论,其中影响最大的是《变法通译》。

4、复旦大学1924年首先在中文系内开设新闻学讲座,1929 年正式扩建为新闻系,谢六逸是第一任系主任。

1、邹韬奋于1926年接办生活周刊,“九·一八”事变后,以抗日民主为宣传旋律,后屡遭迫害。

1933年被迫海外流亡期间,考察各国政治、经济和新闻事业,寄回国内发表,集结为《大众生活》。

三、简答题1、简述资产阶级维新派主办的政论性报刊对我国新闻事业发展的贡献。

在近代中国思想启蒙过程中,维新派通过创办报刊的方式同封建守旧思想展开了一场争斗,通过这场争斗,不仅推进了维新运动的发展,促进了变法的实现,并向国民传播了爱国主义思想,进行了资产阶级的思想启蒙教育。

在这一过程中,维新派还开创了政治家办报的先河,创造了报刊新文体,对近代中国报刊史做出了不可磨灭的巨大贡献。

2、简述《解放日报》1942年改版前后版面编排的变化。

1942年3月16日,中共中央宣传部发出《为改造党报的通知》,开始了党的新闻工作整风改革。

《解放日报》在改革中走在了最前面。

1942年4月1日,《解放日报》进行了改版,并在当天发表改版社论《致读者》。

版面编排:改版前的一、二版主要是国际新闻,第三版是国内新闻,第四版是陕甘宁边区新闻和副刊。

这样的版面需要大量的国际新闻,在新华社不能提供的情况下,主要篇幅被国外通讯社占据。

这种版面脱离了中国抗日战争的斗争实际,脱离了党的中心工作的实际。

改版后,第一版主要是各抗日根据地的新闻,第二版是陕甘宁边区版,第三版是国际版,第四版是副刊和各种专论。

把抗日根据地的新闻报道提到了首位,把国际新闻放到了比较适当的位置。

改版后报纸面貌为之一新,在加强党性、联系实际、联系群众方面取得了长足的进步。

3、简述黄远生新闻通讯的特点。

在新闻业务上,黄远生以擅长写新闻通讯而著称于世,被誉为中国新闻通讯的奠基人。

一是题材重大,记载翔实。

二是针砭时弊,为民请命。

三是通俗自然,涉笔成趣。

此外,黄远生还发明了“新闻日记”这种通讯体裁,用日记形式报道或评论当日新闻。

4、简述新文化运动中报刊业务的重大改进。

(1)自由讨论风的出现与政论传统的复苏在新文化运动中,《新青年》等报刊本着西方进化论思想和民主自由原则,反对封建主义的思想禁锢和文化专制,倡导学理讨论自由,使报刊成为各种思想交锋的自由市场,成为百家争鸣的园地。

①《新青年》设置了《通信》《读者论坛》等栏目。

《新青年》的倡导带动下,五四时期的报刊呈现出思想活跃、自由讨论的民主风气。

②《新青年》发起新文化运动后,广泛采用社论、专论、代论、来论、外论等多种形式,打破民国以来报刊万马齐暗的沉闷局面,充分发挥了报刊政论的战斗作用,政论重新受到重视并有新的发展。

(2)以白话文为核心的新文风的形成新文化运动的一项重要内容,就是提倡白话文,反对文文。

因此,在《新青年》等报刊的倡导下,报刊文风焕然-新,形成了以白话文为核心的新文风。

(3)副刊的改革与报纸版面编排的改进在五四新文化运动的冲击下,报纸副刊发生了突破性的革新:①不少报纸运用副刊宣扬民主与科学思想,甚至传播社会主义新思潮,并紧密联系社会生活和政治文化实际:②强调文化娱乐性、知识性,宗教、科学、哲学、文学、美术各类稿件兼收并蓄,特别注重介绍新文学,发表大量新诗、散文、短篇小说、知识小品等文艺作品。

著名的四大副刊为:《时事新报》副刊《学灯》北京《晨报》副刊、《民国日报》副刊《觉悟》和《京报副刊》。

此外,报纸版面编排也得到了进一步改进。

在报纸版面编排方面,头版头条己是最新发生的国内外重大新闻,原先作为头版头条的“大总统命令"己被排在不重要的位置,甚至当作补白性材料来充填版面。

报纸版面分为4栏、5栏、6栏、7栏、8栏等多种形式,专栏增多,且注意创新,如各种时事述评专栏、《要闻》.《社论》等比较新鲜的栏目。

5、简述《新民丛报》和《民报》论战的主要内容。

1)背景:《新民丛报》由梁启超主编,是保皇派重要阵地,影响很大。

《民报》是同盟会机关报,是革命派阵地。

为了从思想上扫除障碍,扩大革命阵营,《民报》主动出击,挑起了二者之间的论战。

2)论战内容:围绕四个问题:要不要进行民族革命;要不要进行民权革命;要不要实现土地国有、平均地权;革命会不会引起帝国主义干涉,使中国招致瓜分。

3)结果:《民报》大胜。

意义:a) 此论战使资产阶级民主革命思想得到广泛的传播,革命队伍迅速发展壮大;b) 论战还培养和锻炼了一批革命骨干,促进了革命报刊的发展;c) 政论文特别是其中的驳论文得到了空前发展。

6、简述新文化运动中,《新青年》在三个方面的大力宣传。

(1)提倡自由民主,反对封建礼教,开展批孔斗争。

《新青年》大力介绍西方的民主、自由、平等、博爱等新思想、新道德,批判中国封建主义的旧思想、旧道德,并针对当时甚嚣尘上的尊孔复辟逆流,展开批判孔孟之道的斗争。

(2)提倡科学,反对迷信。

《新青年》提倡科学,反对迷信,专门介绍自然科学知识的文章不多,主要是倡导用科学的观点来看待社会和人生,反对偶像崇拜、迷信盲从、主观武断和一切黑暗愚昧现象。

(3)发起文学革命运动。

《新青年》提倡新文学反对旧文学,提倡白话文反对文言文,发起了一场意义深远的文学革命运动。