轨道交通地铁限界设计技术要求规范--哈尔滨一号线四期为例-5(限界)

- 格式:pdf

- 大小:172.01 KB

- 文档页数:6

车站建筑设计原则1.车站设计要针对哈尔滨地方特色,充分考虑哈尔滨特殊的气候特点和地质条件,与城市的发展规划相结合,与周边环境条件相协调,做出功能完善、安全可行、技术先进、造价合理的实施设计方案。

2.车站总体布局应符合城市规划、轨道交通路网规划、环境保护、文物保护的要求,在考虑最大限度地吸引客流的同时,应因地制宜妥善处理与城市交通、地面建筑、地下管线、地下构筑物之间的关系,应尽量减少房屋拆迁、管线迁移和施工时对地面建筑物、地面交通、历史文物及市民出行的影响。

3.车站是乘客集散和乘降的场所,车站建筑设计应体现交通功能的特点,以人为本,合理吸引和组织客流,满足行车组织、运营管理和设备的要求,方便乘客集散、乘降和换乘,包括与其它轨道交通线、公交线路、自行车等的换乘,为乘客提供安全、便捷、舒适的乘车环境。

4.车站规模应根据远期预测客流的集散量和车站本身行车管理、设备用房的需要来确定。

其站厅(公共区)、站台(公共区)、出入口、通道、楼梯、自动扶梯、售检票机等均要与该站客流通过能力相适应,同时满足事故紧急疏散客流的需要。

5.设计客流按远期高峰小时的客流量,并考虑高峰小时内客流的不均匀性,计入超高峰系数,取超高峰系数~。

处于突发客流较大的车站视实际情况而定。

6.根据路网规划考虑与其他轨道线路的换乘,并选择合理的换乘方式。

远期线路换乘站(新疆大街站)要在总体上统筹考虑,分期实施,留置切实可行的接口。

换乘车站设计时,换乘设施的通过能力需满足远期换乘客流的需要,并考虑资源共享。

7.车站的防灾设计要满足《地铁设计规范》及《城市快速轨道交通工程项目建设标准》及其它有关规定。

车站的紧急疏散能力,应保证在远期高峰小时客流量时将一列车乘客及站台上候车乘客、工作人员在6min内疏散完毕。

8.车站考虑平战结合,能满足按6级防护等级进行平战转换。

9.车站按抗震设防烈度7度进行设计。

10.车站应考虑无障碍设计。

11.在满足行车组织、运营管理和设备要求的前提下,尽量减小车站规模,压缩建筑体量,简化设备与运营管理模式,优化结构体系,力求降低工程造价和运营成本。

轨道交通地铁限界设计技术要求规范--哈尔滨一号线四期为例-5(限界)第五章限界5.1一般要求1.哈尔滨市轨道交通一号线四期工程限界设计应符合下列规范:《地铁设计规范》(GB50157-2013)《铁路隧道设计规范》(TGJ3-2001)2.设计范围:哈尔滨市轨道交通1号线四期工程全线正线和辅助线。

3.轨道交通限界是确定行车构筑物净空的大小和安装各种设备、管线相互关系的依据。

限界的尺寸应根据车辆的轮廓尺寸和技术参数、轨道特性、受电方式、施工方法、设备安装等综合因素进行分析、计算确定。

应力求经济合理、安全可靠。

限界包括车辆限界、设备限界、建筑限界。

4.车辆限界车辆限界是制定建筑限界的依据。

根据本线选定的车辆主要尺寸等有关参数、并考虑在静态和动态情况下所达到的横向、竖向偏移量及偏移角度,按可能发生的最不利的情况计算确定。

5.设备限界根据车辆限界、轨道状态不良引起车辆的偏移和倾斜,并考虑适当的安全量等因素计算确定。

6.建筑限界建筑限界是满足车辆运行和设备安装有效净空的最小尺寸。

各种断面型式的建筑限界与设备限界之间的空间,需满足各种电缆、水管、动力箱、消防箱、信号机、照明灯、接触网及其固定设备的安装要求。

曲线地段的建筑限界,应在直线段建筑限界的基础上进行加宽和加高。

道岔区建筑限界应在直线段建筑限界的基础上,根据道岔的种类和车辆有关尺寸计算加宽和加高量并以此进行加宽和加高。

竖曲线地段的建筑限界,如在限界计算中已计入竖曲线加高量,建筑限界可不再考虑加高,否则,应进行加高。

7.限界设计还应包括人防隔断门建筑限界、过渡段建筑限界等其它建筑限界的设计。

同时应与相关专业协调确定区间各种设备和管线安装位置的空间分配原则。

5.2主要技术条件1.车辆主要尺寸和参数(1)车体计算长度:19000mm(2)车体最大宽度:2800mm(3)车体最大高度:3800mm(4)车辆定距:12600mm(5)车辆转向架轴距:2200mm(6)车厢地板面距轨面高度:1100mm(7)列车最高运行速度:80km/h2.线路、轨道主要技术标准区间正线平面最小曲线半径300m,困难情况250m。

通信通信系统是轨道交通运营指挥、运营管理、公共安全治理、服务乘客的网络平台,它是轨道交通正常运转的神经系统,为列车运行的快捷、安全、准点提供了基本通信保障。

通信系统在正常情况下应保证列车安全高效运营、为乘客出行提供高质量的服务保证;在异常情况下能迅速转变为供防灾救援和事故处理的指挥通信系统。

●主要设计规范及标准《地铁设计规范》(GB50157-2013)《城市轨道交通技术规范》(GB50490-2009)《城市轨道交通工程项目建设标准》(建标104-2008)《铁路通信设计规范》(TB10006-99)《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)《民用闭路监视电视系统工程设计规范》(GB50198-94)《本地通信线路工程设计规范》(YD5137-2005)《通信管道与通道工程设计规范》(YD5007-2003)《数字同步网工程设计暂行规范》(YD/T5089-2000)哈尔滨市有关地方法规、标准国际标准化组织(ISO)相关标准国际电工技术委员会(IEC)相关标准国际电气与电子工程师协会IEEE有关协议国际电信联盟ITU-T、国际无线电咨询委员会CCIR的有关建议欧洲邮政及电信联盟CEPC最新文件及其附件电子工业协会(EIA)的有关标准●一般要求1.通信系统是指挥列车运行,进行运营管理、公务联络、提高乘客服务水平和传递各种信息的重要手段,应能传递语音、文字、数据、图像等,并具有网络监控、管理功能。

因此,必须建立一个可靠、易扩充、组网灵活、各种信息的综合数字通信网。

2.当出现紧急情况时,本系统应能迅速及时地为防灾救援和事故的指挥提供通信联络。

3.通信设备的选型,应在满足系统功能的基础上优先选择国产设备,对于国内尚不能满足功能的设备,应进行充分比选后选择引进。

4.设计范围哈尔滨轨道交通1号线四期工程线路全长2.3km,全部为地下线,全线设2座车站,控制中心利用清滨公园控制中心(已建成)。

地铁限界限界尺寸地铁限界保障地铁安全运行,限制车辆断面尺寸、限制沿线设备安装尺寸及确定的建筑结构有效净空尺寸的图形称为限界。

根据不同的功能要求,分别为车辆限界、设备限界和建筑限界。

一、设备限界直线地段与设备限界与车辆限界之间,应预留安全距离。

1、车体肩部横向间距应为100mm;车体下部梁横向间距应为30mm;车体下边梁向下间距为50mm;车下悬挂物向下应为50mm;2、车体顶部向上应为60mm(含竖曲线偏移量);车顶与车体肩部的过渡线应相距60—100mm构成设备限界,转向架部分横向及竖向间距应为15—30mm。

转向架设备限界(轮对除外)最低点离轨面净距:A型车25mm、B型车15mm。

二、建筑限界1、直线地段车站建筑限界应符合下列规定:1) 站台至轨顶面高度A 型车1030—1080mmB 型车1000—1050mm2) 有效站台范围内,站台边缘与车厢地板面咼度处的车辆限界之间的水平间隙不宜小于10mm,站台边缘与车厢地板面高度处的车辆轮廓之间的间隙不应大于100mm。

3) 有效站台范围内的站台边缘设备限界的安全间隙不宜小于50mm,有效站台范围外可设过渡线,过渡线长度不应大于20m。

4) 车站范围内有墙、柱处的建筑限界:当墙、柱上悬挂设备时,应按设备限界加400—500mm空隙确定;当墙、柱上不安装设备时,线路中心线至墙柱的建筑限界可按设备限界加200mm空隙确定;困难条件下不应小于100mm。

5) 车站有效站台范围内的屏蔽门或栏杆与车辆限界之间的安全间隙不应小于25mm。

6) 曲线站台应按直线站台车辆限界加曲线偏移量及安全留量确定,曲线站台边缘至车辆轮廓线之间的间隙不得大于180mm。

7) 辅助线的水平曲线半径小于正线水平曲线最小半径时,其建筑限界应另行计算确定。

8) 直线地段防淹门和人防隔断门建筑限界与设备限界之间的横向间隙不应小于100mm,高度应与区间矩形隧道相同。

2、区间隧道建筑限界与设备限界之间的空间,应考虑从设备与管线安装所需要的尺寸,并应预留安装误差值、测量误差值和变形量,所需的安全间隙宜为20—50mm。

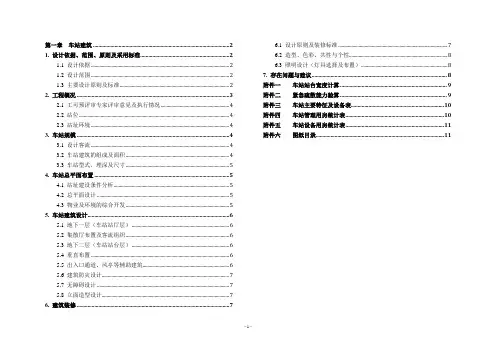

第一章车站建筑 (2)1. 设计依据、范围、原则及采用标准 (2)1.1 设计依据 (2)1.2 设计范围 (2)1.3 主要设计原则及标准 (2)2. 工程概况 (3)2.1 工可预评审专家评审意见及执行情况 (4)2.2 站位 (4)2.3 站址环境 (4)3. 车站规模 (4)3.1 设计客流 (4)3.2 车站建筑的组成及面积 (4)3.3 车站型式、埋深及尺寸 (5)4. 车站总平面布置 (5)4.1 站址建设条件分析 (5)4.2 总平面设计 (5)4.3 物业及环境的综合开发 (5)5. 车站建筑设计 (6)5.1 地下一层(车站站厅层) (6)5.2 集散厅布置及客流组织 (6)5.3 地下二层(车站站台层) (6)5.4 垂直布置 (6)5.5 出入口通道、风亭等辅助建筑 (6)5.6 建筑防灾设计 (7)5.7 无障碍设计 (7)5.8 立面造型设计 (7)6. 建筑装修 (7)6.1 设计原则及装修标准 (7)6.2 造型、色彩、共性与个性 (8)6.3 照明设计(灯具选择及布置) (8)7. 存在问题与建议 (8)附件一车站站台宽度计算 (9)附件二紧急疏散能力验算 (9)附件三车站主要特征及设备表 (10)附件四车站管理用房统计表 (10)附件五车站设备用房统计表 (11)附件六图纸目录 (11)第一章车站建筑1.设计依据、范围、原则及采用标准1.1设计依据1.《哈尔滨市轨道交通一号线四期工程可行性研究报告》2.《地铁设计规范》GB50157-20033.《城市快速轨道交通工程项目建设标准》(试行本)(1999年,北京)4.《现行建筑设计规范大全》5.《哈尔滨市轨道交通一号线四期工程初步设计技术要求》(试行稿)——上海市隧道工程轨道交通设计研究院编(2016年7月)6.《哈尔滨市轨道交通一号线四期工程初步设计文件深度、内容规定》——上海市隧道工程轨道交通设计研究院编(2016年7月)7.相关会议纪要8.哈尔滨市轨道交通一号线四期工程总体组提供的渤海路站站址范围地形图(电子文件)及工程设计标准、规模有关的资料。

车站结构一般规定1.哈尔滨市轨道交通1号线四期工程沿线车站均为地下站,车站结构设计应从各自的建设条件出发,根据城市规划、线路埋深、建筑布置、施工环境、工程水文地质,以及冬季气候等自然条件,按照工程筹划的要求,考虑相邻区间隧道施工工艺和站址地面交通组织的处理方式,本着既遵循技术先进,又安全、可靠、适用、经济的原则选择结构型式和施工方法。

2.车站结构应根据选择的结构型式、施工方法、荷载特性、耐火等级等条件进行设计,满足强度、刚度、稳定性要求,并根据确定的环境类别、环境作用等级、设计使用年限等标准进行耐久性设计,满足抗裂、防水、防腐蚀、防灾等要求。

3.车站结构要满足车站建筑、设备安装、行车运营、施工工艺、环境保护等要求,确保车站的正常使用,达到总体规划设计的要求,同时,考虑城市规划引起周围环境的改变对结构的作用。

4.车站结构的净空尺寸应满足地铁建筑限界以及建筑设计、相邻区间施工工艺和其他使用功能的要求。

尚应考虑施工误差、测量误差、结构变形和后期沉降等因素的影响,其值根据地质条件、埋设深度、荷载、结构类型、施工工序等条件并参照类似工程的实测值加以确定。

5.车站结构应具有足够的纵向刚度,并满足地铁长期运营条件下对结构纵向抗裂及抗差异沉降的要求。

换乘车站结构设计应充分考虑上述要求,以减少换乘车站续建工程对已建车站结构的影响。

6.结构设计应以现行国家的相关勘察规范确定的内容和范围,考虑不同施工方法对地质勘探的特殊要求,通过施工中对地层的观测反馈进行验证。

其中暗挖结构的围岩分级按现行《铁路隧道设计规范》(TB10003)确定。

7.对于基坑法、浅埋暗挖法等不同型式的车站结构计算模型应符合实际工况条件,并根据具体情况选用与其相符或相近的现行国家有效规范、规程和标准进行设计。

8.车站抗震设计应根据当地政府主管部门批准的抗震设防烈度,按照相关规范进行设计。

9.车站按照当地政府主管部门批准的六级人防标准设防,保证地下车站在规定的人防设防区段具备战时防护和平战转换功能。

地铁限界标准地铁是城市交通系统中重要的一部分,对于地铁线路的建设和运营,地铁限界标准是至关重要的。

地铁限界标准是指地铁隧道、车站、站台、车辆等设施在建设和运营过程中所需遵循的一系列尺寸、结构和安全标准。

本文将对地铁限界标准进行详细介绍和分析。

首先,地铁隧道的限界标准是地铁建设中的重要内容之一。

地铁隧道的限界标准包括隧道的净高、净宽、弯曲半径等参数。

这些参数的合理设置对于地铁列车的安全运行至关重要。

在地铁隧道的设计和施工中,必须严格按照限界标准进行操作,确保地铁隧道的安全性和通行能力。

其次,地铁车站和站台的限界标准也是地铁建设中的重要内容。

车站和站台的限界标准包括站台的宽度、长度、高度、倾斜度等参数。

这些参数的合理设置可以有效提高地铁站台的乘客容纳能力和安全性,保障乘客的出行体验。

在地铁车站和站台的设计和建设中,必须严格按照限界标准进行规划和施工,确保地铁站台的安全和便利性。

另外,地铁车辆的限界标准也是地铁运营中的重要内容。

地铁车辆的限界标准包括车辆的高度、宽度、长度、曲线通过能力等参数。

这些参数的合理设置可以有效提高地铁车辆的安全性和运行效率,保障乘客的出行安全和舒适性。

在地铁车辆的设计和运营中,必须严格按照限界标准进行监管和维护,确保地铁车辆的安全和稳定运行。

综上所述,地铁限界标准是地铁建设和运营中不可或缺的重要内容。

严格遵循地铁限界标准,可以有效保障地铁线路、车站、站台、车辆等设施的安全性和通行能力,提高地铁的运营效率和乘客出行体验。

因此,地铁限界标准的制定和执行是地铁建设和运营中的重要保障,必须引起足够的重视和重视。

只有在严格遵循地铁限界标准的前提下,地铁才能够安全、高效地为城市居民提供便捷的出行服务。

地铁限界标准地铁限界标准是指地铁车辆在运行过程中所需遵守的一系列限制条件,包括车辆的尺寸、重量、速度等方面的要求。

地铁限界标准的制定对于地铁运营安全、乘客舒适度以及城市交通运行效率都具有重要意义。

本文将对地铁限界标准进行详细介绍,以便相关人员更好地了解和遵守这些标准。

地铁限界标准主要包括车辆尺寸、动力系统、车辆重量、车辆速度等多个方面的要求。

首先,车辆尺寸是指地铁车辆在长度、宽度和高度方面的限制。

这些限制旨在确保地铁车辆能够顺利通过隧道、站台和其他设施,同时也考虑到乘客上下车的便利性。

其次,动力系统是指地铁车辆的动力来源和传输方式,包括电动、气动等多种形式。

地铁限界标准对动力系统的要求旨在确保车辆能够稳定、高效地运行,同时也考虑到能源利用和环保等方面的因素。

再次,车辆重量是指地铁车辆在运行过程中所承受的重量限制。

这一限制旨在确保地铁轨道和桥梁等设施的安全稳定运行,同时也考虑到车辆自身的结构强度和乘客舒适度。

最后,车辆速度是指地铁车辆在不同路段的运行速度限制。

这些限制旨在确保地铁运行安全、稳定,同时也考虑到城市交通运行的效率和乘客出行的便利性。

地铁限界标准的制定需要考虑多个因素,包括地铁线路特点、运营环境、乘客需求等。

在制定地铁限界标准时,需要充分考虑地铁线路的地形地貌、站点布局、运行环境等因素,以确保标准的合理性和实用性。

同时,还需要考虑乘客的乘坐舒适度、安全性等需求,以确保标准的人性化和实用性。

此外,还需要考虑城市交通运行的效率和环保等方面的因素,以确保标准的科学性和可持续性。

总之,地铁限界标准是地铁运营中的重要规范,对于地铁运营安全、乘客舒适度以及城市交通运行效率都具有重要意义。

制定合理、科学的地铁限界标准,需要充分考虑地铁线路特点、乘客需求、城市交通运行效率等多个因素,以确保标准的合理性、实用性、人性化和可持续性。

希望相关人员能够更好地了解和遵守地铁限界标准,以确保地铁运营安全、乘客舒适度以及城市交通运行效率。

通信通信系统是轨道交通运营指挥、运营管理、公共安全治理、服务乘客的网络平台,它是轨道交通正常运转的神经系统,为列车运行的快捷、安全、准点提供了基本通信保障。

通信系统在正常情况下应保证列车安全高效运营、为乘客出行提供高质量的服务保证;在异常情况下能迅速转变为供防灾救援和事故处理的指挥通信系统。

●主要设计规范及标准《地铁设计规范》(GB50157-2013)《城市轨道交通技术规范》(GB50490-2009)《城市轨道交通工程项目建设标准》(建标104-2008)《铁路通信设计规范》(TB10006-99)《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)《民用闭路监视电视系统工程设计规范》(GB50198-94)《本地通信线路工程设计规范》(YD5137-2005)《通信管道与通道工程设计规范》(YD5007-2003)《数字同步网工程设计暂行规范》(YD/T5089-2000)哈尔滨市有关地方法规、标准国际标准化组织(ISO)相关标准国际电工技术委员会(IEC)相关标准国际电气与电子工程师协会IEEE有关协议国际电信联盟ITU-T、国际无线电咨询委员会CCIR的有关建议欧洲邮政及电信联盟CEPC最新文件及其附件电子工业协会(EIA)的有关标准●一般要求1.通信系统是指挥列车运行,进行运营管理、公务联络、提高乘客服务水平和传递各种信息的重要手段,应能传递语音、文字、数据、图像等,并具有网络监控、管理功能。

因此,必须建立一个可靠、易扩充、组网灵活、各种信息的综合数字通信网。

2.当出现紧急情况时,本系统应能迅速及时地为防灾救援和事故的指挥提供通信联络。

3.通信设备的选型,应在满足系统功能的基础上优先选择国产设备,对于国内尚不能满足功能的设备,应进行充分比选后选择引进。

4.设计范围哈尔滨轨道交通1号线四期工程线路全长2.3km,全部为地下线,全线设2座车站,控制中心利用清滨公园控制中心(已建成)。

地铁限界保障地铁安全运行,限制车辆断面尺寸、限制沿线设备安装尺寸及确定的建筑结构有效净空尺寸的图形称为限界。

根据不同的功能要求,分别为车辆限界、设备限界和建筑限界。

一、设备限界直线地段与设备限界与车辆限界之间,应预留安全距离。

1、车体肩部横向间距应为100mm;车体下部梁横向间距应为30mm;车体下边梁向下间距为50mm;车下悬挂物向下应为50mm;2、车体顶部向上应为60mm(含竖曲线偏移量);车顶与车体肩部的过渡线应相距60—100mm构成设备限界,转向架部分横向及竖向间距应为15—30mm。

转向架设备限界(轮对除外)最低点离轨面净距:A型车25mm、B型车15mm。

二、建筑限界1、直线地段车站建筑限界应符合下列规定:1)站台至轨顶面高度A型车1030—1080mm B型车1000—1050mm 2)有效站台范围内,站台边缘与车厢地板面高度处的车辆限界之间的水平间隙不宜小于10mm,站台边缘与车厢地板面高度处的车辆轮廓之间的间隙不应大于100mm。

3)有效站台范围内的站台边缘设备限界的安全间隙不宜小于50mm,有效站台范围外可设过渡线,过渡线长度不应大于20m。

4)车站范围内有墙、柱处的建筑限界:当墙、柱上悬挂设备时,应按设备限界加400—500mm空隙确定;当墙、柱上不安装设备时,线路中心线至墙柱的建筑限界可按设备限界加200mm空隙确定;困难条件下不应小于100mm。

5)车站有效站台范围内的屏蔽门或栏杆与车辆限界之间的安全间隙不应小于25mm。

6)曲线站台应按直线站台车辆限界加曲线偏移量及安全留量确定,曲线站台边缘至车辆轮廓线之间的间隙不得大于180mm。

7)辅助线的水平曲线半径小于正线水平曲线最小半径时,其建筑限界应另行计算确定。

8)直线地段防淹门和人防隔断门建筑限界与设备限界之间的横向间隙不应小于100mm,高度应与区间矩形隧道相同。

2、区间隧道建筑限界与设备限界之间的空间,应考虑从设备与管线安装所需要的尺寸,并应预留安装误差值、测量误差值和变形量,所需的安全间隙宜为20—50mm。

第五章限界

.1 一般要求

1. 哈尔滨市轨道交通一号线四期工程限界设计应符合下列规范:

《地铁设计规范》(GB50157-2013)

《铁路隧道设计规范》(TGJ3-2001)

2. 设计范围:哈尔滨市轨道交通1号线四期工程全线正线和辅助线。

3. 轨道交通限界是确定行车构筑物净空的大小和安装各种设备、管线

相互关系的依据。

限界的尺寸应根据车辆的轮廓尺寸和技术参数、轨道特性、受电方式、施工方法、设备安装等综合因素进行分析、计算确定。

应力求经济合理、安全可靠。

限界包括车辆限界、设备限界、建筑限界。

4. 车辆限界

车辆限界是制定建筑限界的依据。

根据本线选定的车辆主要尺寸等有关参数、并考虑在静态和动态情况下所达到的横向、竖向偏移量及偏移角度,按可能发生的最不利的情况计算确定。

5. 设备限界

根据车辆限界、轨道状态不良引起车辆的偏移和倾斜,并考虑适当的安全量等因素计算确定。

6. 建筑限界

建筑限界是满足车辆运行和设备安装有效净空的最小尺寸。

各种断面型式的建筑限界与设备限界之间的空间,需满足各种电缆、水管、动力箱、消防箱、信号机、照明灯、接触网及其固定设备的安装要求。

曲线地段的建筑限界,应在直线段建筑限界的基础上进行加宽和加高。

道岔区建筑限界应在直线段建筑限界的基础上,根据道岔的种类和

车辆有关尺寸计算加宽和加高量并以此进行加宽和加高。

竖曲线地段的建筑限界,如在限界计算中已计入竖曲线加高量,建筑限界可不再考虑加高,否则,应进行加高。

7. 限界设计还应包括人防隔断门建筑限界、过渡段建筑限界等其它建

筑限界的设计。

同时应与相关专业协调确定区间各种设备和管线安装位置的空间分配原则。

.2 主要技术条件

1. 车辆主要尺寸和参数

(1) 车体计算长度:19000mm

(2) 车体最大宽度:2800mm

(3) 车体最大高度:3800mm

(4) 车辆定距:12600mm

(5) 车辆转向架轴距:2200mm

(6) 车厢地板面距轨面高度:1100mm

(7) 列车最高运行速度:80km/h

2. 线路、轨道主要技术标准

区间正线平面最小曲线半径300m,困难情况250m。

辅助线200m,困难情况150m。

车站的最小曲线半径1000m,困难情况800m。

轨道建筑高度:

矩形隧道560mm,圆形隧道740mm,单线马蹄形隧道650mm。

轨道最大超高值120mm。

新建正线、辅助线均铺设60kg/m钢轨和60kg/m钢轨9号道岔。

正线最大坡度:30‰,辅助线最大坡度35‰。

轨距:1435mm

3. 站台边缘距线路中心线的水平距离:1500mm

4. 站台装修完成面距轨顶面的高度:1050mm

5. 接触网触线底面距轨顶面高度

接触网触线底面距轨顶面的最小高度:

隧道内不小于4040mm

地面线不小于4400mm

车场线不小于5000mm

.3 区间、车站的建筑限界

.3.1 区间直线段建筑限界

1. 区间直线段单圆隧道建筑限界

区间单圆隧道的建筑限界应根据采用盾构法施工的区间线路采用的最小曲线半径和轨道超高值来确定。

直径方向的建筑限界采用

5200mm。

本工程正线最小曲线半径为300m,经核算满足限界要求。

2. 区间直线段单洞单线马蹄形隧道建筑限界

区间单洞单线马蹄形隧道的建筑限界应根据采用矿山法施工的区间线路采用的最小曲线半径和轨道超高值来确定。

建筑限界总宽度

4880mm。

电力电缆支架设在行车方向左侧,通信信号电缆设于行车方向右侧。

曲线段采用移动隧道中心线向线路基准线内侧偏移的办法解决轨道超高引起的内外侧不均匀位移量。

缓和曲线地段采取渐变的原则。

3. 区间直线段双线矩形隧道建筑限界

区间直线段双线矩形隧道内,线路中心线至边墙内侧距离

2100mm,至中隔墙最小净距2000mm,中隔墙厚度为d,如按300mm考虑,中隔墙两侧施工误差各考虑50mm,则建筑限界最小总宽度为

A=(2000+2100)×2+300+50×2=8600mm。

轨道结构高度为560mm,建筑限界最小总高度5060mm。

.3.2 区间曲线地段建筑限界的确定

1. 新建区间曲线地段的矩形隧道应在直线地段的基础上根据曲线

半径、轨道超高等进行加宽和加高。

圆曲线地段的加宽值根据圆曲线半径及轨道超高值计算确定。

缓和曲线地段的加宽应在直线地段建筑限界的基础上根据圆曲线地段的加宽值进行渐变加宽。

2. 新建单圆隧道和马蹄形隧道建筑限界的加宽采用圆心在曲线超高地段作水平(X方向)和垂直(Y方向)移动的办法,移动量计算公式为:

式中:——轨道超高角度,;

——直线段圆心距轨面高度(mm),取1860mm;

h——轨道超高值(mm);

s——内外轨中心距离(mm),取1500mm。

.3.3 车站建筑限界

1. 直线段岛式站台车站矩形隧道建筑限界

岛式站台车站矩形隧道线路中心线距外边墙内侧需要布置通信信号电缆和广告牌,线路中心线距外边墙内侧最小净距2100mm,距站台边缘净距1500mm,车站建筑限界最小总宽度A=(2100+1500)×2+站台宽度,轨道结构高度560mm,轨面到上排热风道距离不小于4550mm。

2. 在有效站台范围内,线路中心线至站台边缘内侧距离1500mm;在非有效站台范围内,线路中心线至站台边缘内侧距离1700mm;在外墙或立柱上不敷设任何设备或管线时,直线限界不小于1800mm。

3. 曲线车站

曲线车站(或有曲线进站的直线车站)应在直线段车站的基础上,根据车辆尺寸、曲线半径、超高设置等进行加宽。

.3.4 人防隔断门或防淹门建筑限界

直线段人防隔断门或防淹门线路中心线距离门框内边缘不小于1800mm,建筑限界总宽度3600mm。

曲线地段需根据曲线半径和轨道超高进行加宽。

.4 线间距的确定

1. 一般单圆隧道地段两线线间距采用12000mm。

2. 矩形隧道地段(无中隔墙) 最小线间距采用3400mm。

3. 矩形隧道地段(有中隔墙) 最小线间距采用4400mm。

.5 限界图

1. 图5.1 车辆轮廓线、车辆限界、设备限界及坐标值综合图(隧道

内)

2. 图5.2 区间直线段单圆隧道建筑限界

3. 图5.3 区间直线段单洞单线马蹄形隧道建筑限界

4. 图

5.4 区间直线段双线矩形隧道建筑限界

5. 图5.5 直线段岛式车站矩形隧道建筑限界

6. 图5.6 60kg/m钢轨9号道岔建筑限界加宽示意图

图5.1 车辆轮廓线、车辆限界、设备限界及坐标值综合图

图5.2 区间直线段单圆隧道建筑限界

图5.3 区间直线段单洞单线马蹄形隧道建筑限界

图5.4 区间直线段双线矩形隧道建筑限界

图5.5 直线段岛式车站矩形隧道建筑限界

图5.6 60kg/m钢轨9号道岔建筑限界加宽示意图。