中国古代语言学史级【精选】

- 格式:ppt

- 大小:591.51 KB

- 文档页数:89

语言学史1、中国古代第一部专著:《尔雅》是中国语言学史上第一部训诂学(解释词义)的专著(①周初周公旦编,②秦汉间编成);《方言》(扬雄,字子云)是汉语言学史上第一部研究汉语言的专著,也是第一部以活的语言为研究对象的(方言学)专著;《说文解字》(许慎,东汉)是第一部系统的文字学专著;《释名》(刘熙,东汉)是第一部研究词源的专著。

2、隋唐宋元重要的韵书:(我国的第一本韵书是魏朝李登所作的《声类》)[晋] 吕静《韵集》;[隋]《切韵》,陆法言等集修而成的,我国规模最大的韵书;[唐] 王仁煦《刊谬补缺切韵》、孙愐《唐韵》;[宋] 陈彭年、邱雍等重修《广韵》(《大宋重修广韵》)、贾昌朝《集韵》;[金] 韩道昭《五音集韵》、刘渊《壬子新刊礼部韵略》;[元] 周德清《中原音韵》(适应作曲者需要);元明以后作旧诗的有《诗韵》。

([明] 乐韶凤、宋濂等《洪武正韵》)3、中国第一部语法学专著:清末马建忠《马氏文通》。

4、三仓(名词解释):1)汉代时,把李斯的《仓颉篇》、赵高的《爱历篇》、胡毋敬的《博学篇》合称《仓颉篇》,收字3300个,60字为一章,共55章,小篆书写,扬雄为其作注。

2)晋人把李斯的《仓颉篇》,扬雄的《训纂篇》,贾鲂的《滂喜篇》合称《三仓》,是新三仓。

不仅利于儿童识字,更体现古人对汉字的认识,开了按“义”编排汉字先河,为部首编排法奠定了基础,不仅是我国最早的儿童识字课本,而且也是最早的字典。

5、古代印度、希腊、罗马第一部语法著作:[希腊] 狄奥尼修斯·特拉克斯《希腊语语法》;[罗马] 瓦罗《论拉丁语》(《拉丁语研究》)、多纳图斯《语法术》;[印度] 波尼尼《梵语语法》、古代梵文写成《吠陀》。

斯拉克斯《语法科学》是亚历山大学派语法研究的最早成就,被誉为西方第一部完整的、全面的语法专著。

6、文艺复兴时期重要的语法专著:但丁《俗语论》;[法]阿尔诺、兰斯洛《普遍唯理语法》(《哲理语法》);拉穆斯(现代结构主义先驱)《语法流派》;霍尔德《言语要素》。

经久弥香的中国语言学史每个国家都有它的语言,自古以来,也有对语言进行的研究,有语言学史。

汉字是世界上历史最悠久最古老的文字之一,山东大汶口出土的陶器文字,距今约有六千多年,也就是说华夏民族对语言的研究已有六千多年的历史。

然而尽管研究的历史久远,可惜由于时间太久,很多资料都没有保存下来。

中国对语言研究的资料最早的记载是先秦时期的语言研究。

先秦诸子关于语言的激烈争论是关于“名实”的问题的。

何为“名”“实”呢?用现在的话来说,“名”即“名称”,“实”即“事物”,所以“名实”问题其实就是“名称”与“事物”之间的关系问题,这个问题从本质上来看就是语言与思维的关系问题。

对语言的研究从语言的社会本质入手,这是一个好的开始。

其后训诂学、方言学、文字学、词源学、语音研究、音韵研究、修辞研究、语法研究等相继出现并不断完善。

许慎的《说文解字》是重要著作,它是个桥梁,没有这部书,先秦的文字看不懂,后代文字的演变来源也说不清楚。

《说文解字》对汉字字形、字义进行研究,都讲出道理来了,并研究出汉字的结构规律,研究出部首,跨越两个千年起作用,这在世界上是少有的。

就整体来看,中国语言学史研究的对象是中国语言学发展的历史,即研究各个历史时期的语言学家、语言学著作和语言学研究概况。

其任务是总结各个不同历史时期的研究状况和不同阶段的衔接。

态度是有继承有发展的。

前期的研究成果有:①小学研究史:胡朴安《中国文字学史》、《中国训诂学史》,张世禄《中国音韵学史》等。

②解放后:岑麒祥《语言学史概要》,王力《中国语言学史》、《汉语史稿》,刊物《中国语文》等。

实际上,中国语言学史研究重视不够,一是文献记载极少,二是语文学和语言学存在争论。

就发展背景和历史来看,先秦时期,我国古代语言学处于萌芽状态,发展到了秦汉时期,语言学逐步兴起,出现了一批语言学家和著作,西汉时有《尔雅》和扬雄的《方言》;东汉时有许慎的《说文解字》,刘熙的《释名》等。

汉代语言学的成就标志着我国古代语言科学的建立。

1.历史比较语言学:是运用历史比较法,即通过几种亲属语言和方言的历史比较,揭示出语音的对应规律,构拟出母语的系统,以说明亲属语言和方言的历史发展,从而把世界上的语言按亲属关系分为若干语系。

2.小学:初见于大戴礼记。

在周代教育制度中,小学本指学习六艺和六仪,后来小学含义主角缩小,仅指六艺之一“书”了,即专指关于语言文字的学习。

“小学”含文字之义始于东汉。

古代“小学”是指语言文字方面的学习。

3.声训:汉语训诂学术语,又称音讯。

是采用同音字或双声叠韵字来解释字义的一种方法,它是由字义的训诂解释发展而来的。

4.《急就篇》:一名《急就章》,西汉史游著,全书2016字,32章,有利于学童集中识字。

同时,其内容整齐押韵而不呆板,都为常用实词,知识面宽,注重实用,把当时各种只是的有用词汇都收集起来,有利于进行思想教育。

影响很大,很多人竞相习之,后代一些识字课本都受它影响。

5.古文经学:古文本指书写经书的字体,是指先秦时代大篆或籀书字体写下的儒家经书。

古文经学,保持朴学传统,着重研究文字、训诂,按照字义解释经义。

古文经学把儒家经书看成历史著作,排斥迷信,或迷信成分极少,是少数儒生私家自相传授的。

6.同谐声必同部:这是清代文字学家段玉裁提出的论断。

他在对说文解字进行研究是发现,如果两个形声字有相同的声符,那么这两个字必定属于相同的韵部,这里的自信能够和韵部都是上古时期的。

7.今音学:中国传统音韵学的一大分支,一中古语音系统即南北朝到隋唐北宋时期的语音为研究对象。

主要集中在对《切韵》、《广韵》等韵书所反映的语音系统的研究上。

清代陈澧的《切韵考》给今音学带来了科学的研究方法,他创造了反切学联法,考订今音声类有40类,韵类312类。

8.《方言》:原为十五卷,今本十三卷,西汉扬雄著,晋郭璞注。

以活语言为对象,运用调查研究的方法来收集各地方言,并结合时地进行研究,反映出汉代共同语和方言的基本情况。

也是我过汉语方言学的第一部著作。

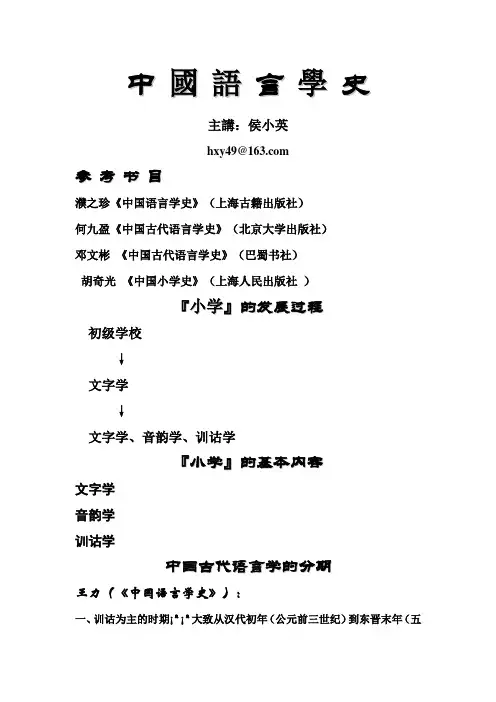

中國語言學史主講:侯小英hxy49@参考书目濮之珍《中国语言学史》(上海古籍出版社)何九盈《中国古代语言学史》(北京大学出版社)邓文彬《中国古代语言学史》(巴蜀书社)胡奇光《中国小学史》(上海人民出版社)『小学』的发展过程初级学校↓文字学↓文字学、音韵学、训诂学『小学』的基本内容文字学音韵学训诂学中国古代语言学的分期王力(《中国语言学史》):一、训诂为主的时期¡ª¡ª大致从汉代初年(公元前三世纪)到东晋末年(五世纪),是语义研究为主的阶段二、韵书为主的时期¡ª¡ª大致从南北朝初(五世纪)到明末(十七世纪),是以语音研究为主的阶段三、文字、声韵、训诂全面发展的时期¡ª¡ª清代四、西学东渐的时期¡ª¡ª清末到解放以前何九盈(《中国古代语言学史)1.先秦时期(以研究实物名称为特色。

如《尔雅》)2.两汉时期(以研究文字、词汇为特色。

如《说文》、《方言》、《释名》)3.魏晋南北朝时期(汉语语音研究的开始阶段)4.隋唐宋时期(汉语语音研究趋向稳固、统一的阶段)5.元明时期(《中原音韵》是其中的代表作)6.清代(以研究古音古义为根本特色)第一章训诂为主的时期何为“训诂”?第一节语言研究的萌芽语言、文字研究的萌芽借字义、字形的解释来阐明哲理或政治主张对古书字义的解释先秦古籍中一些有关语音分析的材料值得注意先秦诸子的语言学理论孔子(“正名”思想)墨子(《墨经》)荀子(《正名篇》)第二节一、童蒙识字课本我国早期的文字整理工作:上古时期,黄帝史官仓颉周代,西周周宣王史官籀,《史籀篇》秦代,“同书文字”,李斯二、训诂书之祖《尔雅》《尔雅》的名称意义内容、体例释诂、释言、释训—————————————普通语词释亲—————————人的家族关系释宫、释器、释乐———人的日常生活释天——————————————天文释地、释丘、释山、释水—————地理释草、释木———————————植物释虫、释鱼、释鸟、释兽、释畜——动物《尔雅》的性质为两个目的服务的教科书:1. “正名命物”2.解经《尔雅》的价值与局限价值:1.首创了按词的义类编排词汇的体例;2.对词义进行解释时,态度比较实在,故释义较科学;3.是一部研究汉语词义演变史的好书;4.保存了一些天文、历法、地理、动植物等方面的资料……局限:p15《尔雅》的注释晋郭璞《尔雅注》宋邢昺《尔雅疏》清邵晋涵《尔雅正义》郝懿行《尔雅义疏》现代周祖谟《尔雅校笺》(整理校勘)《尔雅》的影响“雅学”(主要包括广雅之作、仿雅之作、雅书注释研究之作)第三节方言学的兴起相关历史背景作者“故天下上计孝廉及内郡卫卒会者,雄常把三寸弱翰,赍油素四尺,以问其异语,归即以铅摘次之于椠。

1、《尔雅》据何九盈考定,编定于战国末年,是解释古今方国之言的大汇编,“正名命物”是《尔雅》的第一个目的,《尔雅》的正名有两个内容,一是辨名物,二是释方语,以雅言为标准,比较各地有关的方言词汇,有的是同一事物有不同的方言名称;《尔雅》作为一本教科书的第二个目的是解经。

《尔雅》的地位和作用:①《尔雅》首创了按词的义类编排词汇的体例,它把2000来个词条分成19个义类,基本面貌是清楚的;②释义科学,“不语怪力乱神”③是一部研究汉语词义演变史的好书④《尔雅》保存了一些天文、地理、历法、动植物等方面的资料,反映了战国时代自然科学研究方面的某些成果,这一方面使历代的自然科学工作者对它产生兴趣,另外也为后来的训诂学家、词书编撰者注意这方面的研究做出了榜样。

《尔雅》的缺陷是A有些把不是近义的词混为一条;B有些把实词和虚词混为一条C把假借字当本字2、《方言》作者西汉扬雄,字子云,四川成都人,文学家、哲学家、语言学家,他用27年的时间从事方言研究。

“凡九千字”,共十五卷,今本《方言》共分十三卷。

《方言》所记载的都是古代不同地区的词汇,还掺杂少数当时少数民族的语言。

它的体例是先列举词条,然后分别说明通行情况。

《方言》在中国语言学史上的重要意义:①这是第一次也是最后一次用个人力量进行全国性方言词汇调查的一本书。

②《方言》为我们了解汉语普通话的词汇提供了重要证据。

扬雄明确提出了“通语”这个概念。

③在词汇研究方面,《方言》是一座沟通古今的桥梁,上可以了解先秦古词,下可以用来研究现代词汇。

④在方音研究方面,扬雄提出了“转语”、“代语”来说明方音演变关系,对于我们了解当时古音有重要意义。

⑤《方言》对所记词汇大都说明通行区域,可从中大体了解汉代方言分布的轮廓。

⑥《方言》以各地的活方言作为记录对象,不受文献记载和文字形义的限制,并注意综合时间和地域的不同去研究方言,这在研究方法上为后世树立了优良传统。

3、《说文解字》许慎著,成于安帝建光元年(121年)。

中古时期语言学发展简史语言学的发展史是语言学的一部分。

语言学作为一个宽泛的概念,包括语言学的起源及书写系统的发明。

人类不断地认识自己和客观世界的过程中,他们也尝试着了解语言这一交流的媒介。

关于语言的传说并不罕见。

最早的关于语言的神话出现在《圣经》里。

在古希腊,哲学家们对语言十分感兴趣,他们就语言的起源,词和意义的关系进行辩论。

这一辩论将他们分成两派:自然派和规约派。

语言学同其他学科一样,有自己的发展史。

对语言学历史的学习和研究对我们了解语言理论的传承和发展具有很大帮助作用。

整个语言学的发展史共分为五个部分:上古语言学、中世纪语言学、文艺复兴时期语言学、十八世纪语言学和十九世纪语言学。

本文将对古代语言学的发展进行简要的介绍,全文共分为四个部分,包括古代语言学发展过程中印度语言学、中国语言学、希腊语言学及罗马语言学的发展简史。

一、早在公元前1500年,印度就有了吠陀经和佛经,那是最早的语法公元八世纪,这两种经被以梵文形式口头传送。

印度人十分尊重语言,因此他们对语言进行了深入的研究。

此后由于语言研究的需要,印度人开始编纂字典,这种字典里的字与印欧语系所使用的语言大不相同。

公元四世纪,印度语法学家帕尼尼编纂了第一本梵文语法书叫做八书。

印度人对语言的研究注重语言理论、语用、语音、音位及语法。

他们发现语言形式与语言的意思之间并没有内在的直接联系,由此得出结论:语言具有任意性。

印度学者还研究人们实际使用的语言与语言系统之间的关系。

他们的这一研究同语言学家索绪尔后来提出的语言和言语的关系这一理论有异曲同工之秒。

印度学者在语言学的研究中贡献最大的领域是语言学和音位学,他们观察和描述人们的发音部位和发音方式。

直到十九世纪,语言学的各种理论才开始如雨后春笋脱颖而出。

印度在语言学理论与实践领域均处于世界领先水平,其研究成果对世界语言学的发展都有重大影响。

二、公元前十四世纪,中国出现了最早的书写系统,甲骨文从周朝开始,写字课被纳入课堂教学当中。

中国语言学简史中国语言学的发展路线,是由两个因素决定的:第一个因素是社会发展的历史;第二个因素是汉族语言文字本身的特点。

中国社会发展的历史,规定了中国古代语言学是为了实用的目的的。

这与经济基础不是直接的关系,而是间接的关系。

在漫长的封建社会过程中,“先王之道”被认为是巩固封建统治的法宝。

即使是提倡变法的王安石,也主张“当法其意”(《上仁宗皇帝书》)。

要法其意,也就必须通《经》。

通《经》必先识字;识字只是手段,不是目的,但是非通过这个手段不能达到通《经》的目的,也就无从确知“先王之道”。

张之洞说:“治经,贵通大义,然求通义理,必自音韵始;欲通音训,必自《说文》始。

”这种指导思想贯穿着近两千年的中国语言学。

语言学(linguistics)的前身是语文学(philology)。

语文学与语言学是有分别的。

前者是文字或书面语言的研究,特别着重在文献资料的考证和故训的寻求,这种研究比较零碎,缺乏系统性(又叫文献学、语史学、传统语言学);后者的研究对象则是语言本身,研究的结果可以得出科学的、系统的、细致的、全面的语言理论。

中国在“五四”以前所作的语言研究,大致是属于语文学范围的。

语文学在中国古代称为小学。

小学这个名称最初跟小学校有关系。

根据班固《汉书•艺文志》,我们知道古人八岁入小学,老师教他六书。

识字是小学里的事,所以把识字的学问叫做小学。

到了后来,小学的范围扩大了。

清代的《四库全书总目提要》把小学类分为训诂之属、字书之属、韵书之属。

训诂是研究字义的,字书是研究字形的,韵书是研究字音的。

但是,研究字形的时候不能不讲字形与字音、字义的关系,三者的界限不是十分清楚的。

但有一点可以肯定:小学是有关文字的学问。

古人治小学不是以语言为对象,而是以文字为对象的。

第一章训诂为主的时期第一节语言研究的萌芽一、语文学的萌芽语文学在先秦还没有产生。

因为春秋战国时代去古未远,而且书籍很少,人们还不感觉到有语文学的需要,即还没有产生语言研究动因。

中国古代语言学史材料中国古代语言学史的分期:分期的目的:反映语言学自身发展的阶段性特点,以便于学习和研究。

分期的依据:是语言学著作在研究对象,研究方法上所体现出来的共同性,时段性的均衡性。

古代语言史的分期:A先秦时期(公元前3世纪之前)中国古代语言学的萌芽期B两汉时期(公元前2世纪~公元3世纪初)以训诂为主的时期C 魏晋南北朝时期(3~6世纪)以语音研究为主的准备时期D隋唐宋时期(6~13世纪)以语音研究为主的成熟时期E元明时期(13世纪中叶~17世纪初)以语音研究为主的创新时期F清代(17世纪中叶~19世纪)中国古代语言学全面兴盛和高峰时期先秦时期语言研究的特点A材料不集中,散见在各种书籍中B偶发性议论较多,往往是在谈论其他事情时,顺便提及语言文字问题,不是自觉的专门的把语言文字作为观察研究对象。

C语言文字问题常常跟哲学,逻辑,政治等问题混合在一起,往往是为了说明,印证其他问题。

荀子的语言学思想A论语言的社会约定性:语言符号最大的特点是音义结合的任意性。

《正名篇》名无固宜,约之以命,约定俗成为之宜,异之约则谓之不宜B方言和共同语的关系:语言具有地域性。

荀子把语言差异看作风俗习惯的这一种。

《儒孝篇》:居楚而楚。

居越而越,居夏而夏。

C区分词和词组。

《正名篇》单足以喻则单,单不足以喻则兼D语言具有稳定性,继承性,发展性汉代语言学兴盛的原因A先秦时期已有的结果为汉代语言学的发展打下基础,提供了线索B社会的需要和语言自身演变的需要C古文经学和今文经学的斗争,促进语言学的研究D汉代的客观条件也比较有利于学术发展:稳定宽松的政治条件,生活得到改善汉代语言学的特点A古书的注解偏重于儒家经典,我国大规模古书注解工作从汉代开始,为《诗解》注解:毛亨郑云B文字研究注重形意之间的关系,《说文解字》C同义词研究成果丰富《尔雅》D 方言研究具有开创性E辞书编纂初具规模四有“有专家,有专著,有理论,有稳定的研究对象”尔雅的成就与不足成就:a尔雅是我国乃至世界上第一步专释词语的辞书,其中有同义词,近义词的汇编,有科学分类词语的汇编,是后代百科辞典的滥觞。