第一节 功

- 格式:ppt

- 大小:886.00 KB

- 文档页数:25

高中物理必修2第一章第一节机械功1 机械功的含义一个果农把苹果筐挑起来,送到另一个地方去,请你说说,他做功了吗?要回答这个问题吗,我们需要明确功的定义。

在初中物理课本中我们已经学过,如果施力于某物体,并使物体在力的方向上移动一段距离。

我们就说力对这个物体做了功。

如果作用于某物体的恒力大小为F,该物体沿力的方向运动,经过位移s,则F与s的乘积叫做机械功,简称功。

W=Fs显然,根据功的定义,果农从地面挑起苹果筐的过程中,他克服了重力做功。

因为这段时间内他挑担子的力和担子位移的方向相同;当他挑着苹果筐行走时(不考虑担子重心的上下移动),没有克服重力做功。

因为此时果农肩膀对扁担的支持力于力位移方向垂直。

在生产、生活中,经常见到作用于物体的力与物体位移的方向成一个夹角的情况。

如图,根据拉力F的实际作用效果,按照平行四边形定则,可以把F分解为两个分力,F1沿水平方向向右。

大小为F1=Fcosα;F2沿竖直方向向上。

大小F2=Fsinα;F1与物体位移方向一致,所做的功为Fs cosα;F2与物体位移的方向垂直,没有对物体做功。

因此,恒力F对物体所做的功W实际上就等于F平行于物体位移方向的分力F1所做的功。

对作用于物体上的任何一个外力,都可以用正交分解把它分解为平行和垂直于位移方向的两个力,再结合功的定义。

我们可以给出功的一般计算式:W=Fscosα在国际单位制中,力的单位是N,位移单位是m,功的单位是焦耳,符号是j。

如果1N的力使物体在力的方向上发生了1m的位移,那么这个力对该物体所做的功就是1J。

也就是1J=1N⨯1m=1N m2 机械功的计算在功的计算公式中W= Fcosα中,虽然力和位移都是矢量,但功却是标量。

因此。

对功的叠加可采用求代数和的方式。

由功的计算公式可知,在力F和物体位移s的大小都一定时,功W就由F与s的夹角α的余弦cosα决定当力与位移的夹角α=0°时,cosα=1,W=Fs当力与位移的夹角α=90°时,cosα=0,W=0当力与位移的夹角0°<α<90°时,cosα>0,W=Fscosα>0表示力F对物体做正功当力与位移的夹角90°<α<180°时,cosα<0,W=Fscosα<0,这时作用力和物体的位移的夹角为钝角,该力对物体做负功,也就是说物体克服这个力做了功。

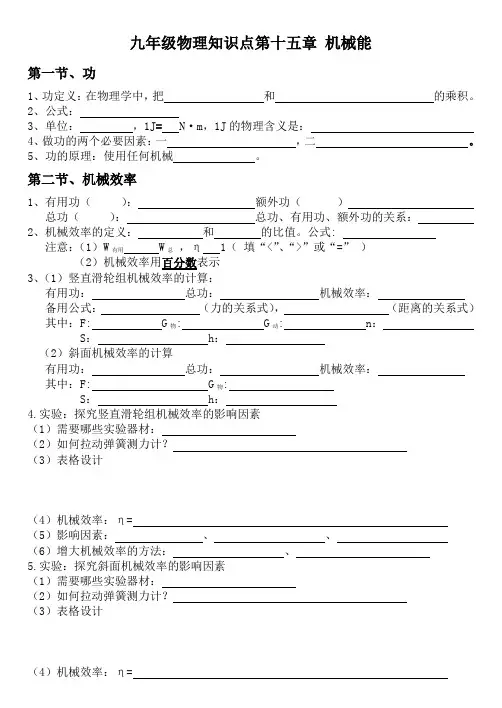

九年级物理知识点第十五章机械能第一节、功1、功定义:在物理学中,把和的乘积。

2、公式:3、单位:,1J= N·m,1J的物理含义是:4、做功的两个必要因素:一,二。

5、功的原理:使用任何机械。

第二节、机械效率1、有用功():额外功()总功():总功、有用功、额外功的关系:2、机械效率的定义:和的比值。

公式:注意:(1)W有用 W总,η1(填“<”、“>”或“=”)(2)机械效率用百分数表示3、(1)竖直滑轮组机械效率的计算:有用功:总功:机械效率:备用公式:(力的关系式),(距离的关系式)其中:F: G物: G动: n:S: h:(2)斜面机械效率的计算有用功:总功:机械效率:其中:F: G物:S: h:4.实验:探究竖直滑轮组机械效率的影响因素(1)需要哪些实验器材:(2)如何拉动弹簧测力计?(3)表格设计(4)机械效率:η= (5)影响因素:、、(6)增大机械效率的方法:、5.实验:探究斜面机械效率的影响因素(1)需要哪些实验器材:(2)如何拉动弹簧测力计?(3)表格设计(4)机械效率:η=(5)影响因素:、、(6)增大机械效率的方法:、第三节、功率1、功率的物理意义表示。

2、功率定义:。

3、公式:主单位:常用单位: 1 kw= w4、测量功率方法:(器材、步骤、表达式)第四节、动能和势能1、动能:物体由于而具有的能。

影响动能大小的因素:和2、势能:(1)重力势能:物体由于而具有的能。

影响动能大小的因素:和。

(2)弹性势能:物体由于发生而具有的能。

影响弹性势能大小的因素:(3)和统称为机械能。

第五节、机械能及其转化。

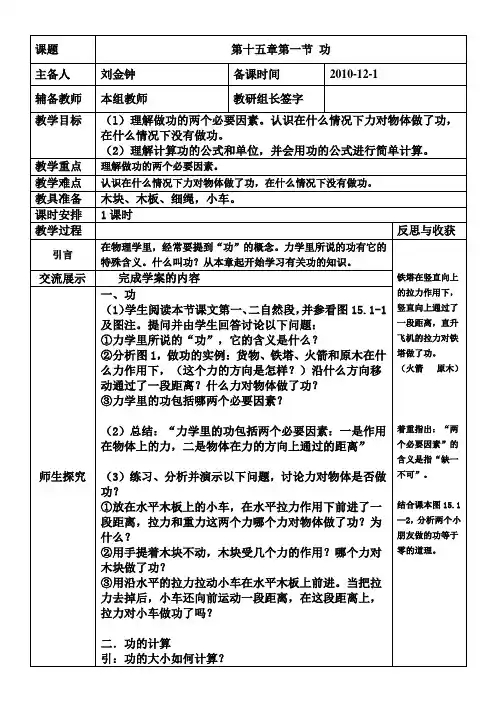

人教版物理八下第1节《功》学案功和机械能第一节功【整体构思】1.理解做功的两个必要因素。

认识在什么情况下力对物体做了功,在什么情况下没有做功。

2.理解计算功的公式和单位,并会用功的公式进行简单计算。

【预习提示】1.做功的必要条件。

2.功。

3.功公式。

4.功的单位。

【教学流程】一、学生展示1.一个力作用在物体上,使物体在上通过一段,这个力就对物体做了功。

力学里所说的功包含两个必要的因素:一是;二是。

功的计算公式:,式中F 表示作用物体上的力,S表示物体在力的方向上通过的距离,W表示力对物体做的功。

功的国际单位是,用符号表示,1J= N·m。

2.1J的功相当于用牛的力作用在物体上,使物体沿的距离。

3.用5N的水平拉力,拉着重40N的物体沿水平面移动了4m,重力做功 J,拉力做功 J。

4.一个物体沿粗糙的斜面自由滑下,物体受个力作用,对物体做功的力分别是。

5.下列对功的理解的说法中,正确的是()A.作用在物体上的力越大,做的功越多B.物体通过的距离越大,做的功越多C.有力作用在运动物体上,此力对物体一定做功D.有力作用在物体上,物体在这个力的方向上通过距离,这个力对物体做了功6.下列关于做功的说法中,正确的是()A.在草地上滚动的足球,水平草地对足球的支持力对足球做了功B.悬挂着的电灯,电线的拉力对电灯做了功C.举重运动员举起杠铃的过程中,举力对杠铃做了功D.钢笔在纸面上写字的过程中,纸面的摩擦力对钢笔做了功7.重200N的物体,在水平面滑行了5m,摩擦力是重力的0.2倍,水平拉力是50N,下列说法中,错误的是()A.重力做功是1000JB.拉力做功是250JC.合外力做功是50JD.物体克服摩擦力做功是200J8.运动员一脚将20N的足球踢出50m远,脚踢球的力是500N,那么踢球所做的功是()A. 1000JB. 25000JC. 26000JD. 条件不足,无法确定二、目标定向在物理学里,经常要提到“功”的概念。

第十一章第一节功教学设计(人教版八年级下册)教材分析:《功》是人民教育出版社八年级下册第十一章第一节的内容。

本节内容由“力学中的功”和“功的计算”两部分构成。

其中,“力学中的功”通过研究工作是否有成效使学生认识到做功包含两个必要因素,为后边功的计算打好基础。

“功的计算”明确了功的计算方法。

本节重点是明确力学中功的含义,难点是判断力是否对物体做功。

学情分析:初二学生在前面的学习中,已经初步掌握了力的大小、方向、作用点以及力的作用效果,为本节课研究力做功的两个要素打下了坚实的基础。

此外,学生在日常生活中也接触了许多做功与不做功的例子,女口:把物体拉到高空、搬着课本前行等,都为更加形象的理解本课做好了铺垫。

教学目标:知识与能力:1、知道力学中做功的含义。

能掌握做功的两个必要因素,并判断力是否做工。

2、掌握功的计算表达式,并能用公式进行简单计算。

过程与方法:通过生活实例总结做功与不做功的情况,利用小组讨论拓展思维宽度。

情感态度与价值观:通过联系生活来激发求知欲,培养探索自然现象和日常生活中的物理学道理的兴趣。

教学重点、难点:重点:理解功的概念,功的两个必要的因素,并用公式简单计算难点:能准确判断判断力对物体是否做功教学设计:②展示图片:把球踢出后, 球在地面上滚动:球由于惯性移动了距离:有距离但没有力(不劳无功)③展示图片:手提箱子行走:有力有距离,但力的方向和运动方向垂直,不同向(劳而无功)4、最后总结不做功的三种情况:(1)有F,力的方向上s=0(2)有s, F=0(3)有F,也有s,二者垂直1. 功等于力和物体在力的方向上通过的距离的乘积公式:W=FS2、功的单位及物理意义单位:焦耳学生通过理解功的计算公式,完成设计两个趣味练习, 既弘扬了传统文化, 又巩固了功的计算。

掌握基础差的同学可以用分析受力示意图的方法来理解第三种情况。

讲练结合,巩固学生的学习基础,同时前后呼应解决课前准备的问题。

高一物理精品教案《功》(通用8篇一、教学内容本节课选自人教版高一物理必修二第五章第一节《功》。

主要内容包括:功的概念,计算公式,以及功的性质。

具体涉及教材的章节有:5.1节的功的定义,5.1.1节的功的计算,5.1.2节的功的性质。

二、教学目标1. 理解并掌握功的概念,了解功的物理意义。

2. 学会运用功的计算公式,解决实际问题。

3. 了解功的性质,理解正功和负功的含义。

三、教学难点与重点重点:功的概念,计算公式,以及功的性质。

难点:理解正功和负功的含义,以及在实际问题中的应用。

四、教具与学具准备1. 教具:演示用小车,斜面,弹簧测力计,计算器等。

2. 学具:练习本,笔,计算器等。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过演示小车在斜面上下滑动的实验,引导学生关注力在物体运动过程中的作用。

2. 例题讲解:(1)计算物体在水平方向上移动的功。

(2)计算物体在竖直方向上移动的功。

(3)讨论正功和负功的含义。

3. 随堂练习:让学生计算几种不同情况下的功,巩固所学知识。

4. 讲解与讨论:针对学生的疑问,进行讲解和讨论,加深对功的理解。

六、板书设计1. 功的概念:力在物体运动方向上的作用效果。

2. 功的计算公式:W = F·s·cosθ。

3. 功的性质:正功和负功。

七、作业设计1. 作业题目:(1)计算物体在水平面上受到10N的力,移动5m的功。

(2)计算物体在竖直方向上受到15N的力,上升3m的功。

(3)解释正功和负功在实际生活中的应用。

2. 答案:(1)W = F·s = 10N × 5m = 50J。

(2)W = F·s = 15N × 3m = 45J。

(3)正功表示力对物体的推动作用,负功表示力对物体的阻碍作用。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课通过实验和例题,让学生掌握了功的概念和计算方法,但部分学生对正功和负功的理解仍有所欠缺,需要在课后进行巩固。