第1节功教学文档

- 格式:doc

- 大小:44.50 KB

- 文档页数:4

![《功》公开课教案[优秀范文5篇]](https://uimg.taocdn.com/c3efea49a66e58fafab069dc5022aaea998f413f.webp)

《功》公开课教案[优秀范文5篇]一、教学内容本节课选自物理教材第九章第一节《功》,主要内容包括:功的定义、计算公式、功的性质以及功与能的关系。

详细内容涉及教材第256页至259页。

二、教学目标1. 理解并掌握功的概念,能够运用功的计算公式进行简单计算。

2. 了解功的性质,理解功与能的关系,培养能量守恒观念。

3. 能够运用所学的功的知识解决实际问题,提高分析问题和解决问题的能力。

三、教学难点与重点重点:功的定义、计算公式、功的性质。

难点:功的计算方法在实际问题中的应用。

四、教具与学具准备教具:课件、实验器材(弹簧测力计、小车等)。

学具:计算器、草稿纸、直尺。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)利用课件展示运动员举重、推土机推土等实际场景,引导学生思考:在这些场景中,人们和机器做了什么?这些行为有什么共同点?2. 基本概念讲解(15分钟)根据学生回答,引出本节课的主题——功。

讲解功的定义、计算公式、功的性质,并通过例题进行讲解。

3. 例题讲解(15分钟)选取具有代表性的例题,讲解如何运用功的计算公式解决实际问题,强调计算过程中的注意事项。

4. 随堂练习(10分钟)学生根据所学知识,完成随堂练习,巩固功的计算方法。

5. 功与能的关系(10分钟)讲解功与能的关系,通过实验现象让学生直观地理解能量守恒定律。

六、板书设计1. 功的定义2. 功的计算公式3. 功的性质4. 功与能的关系七、作业设计1. 作业题目:(1)计算一个学生从地面抬起一本课本所做的功。

(2)分析生活中一个实例,阐述功与能的关系。

2. 答案:(1)已知课本质量m=200g,重力加速度g=9.8m/s²,抬起高度h=1m,求做的功。

解:W=mgh=0.2kg×9.8m/s²×1m=1.96J(2)答案开放,合理即可。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过实践情景引入、例题讲解、随堂练习等多种教学手段,使学生掌握了功的概念、计算方法和性质。

第十一章功和机械能

第1节功

教学目标

一、知识与技能

知道功的定义,做功的两个必要因素。

会用功的计算公式进行简单的计算。

二、过程与方法

通过对例子的分析讨论得出做功的定义,以及做功的两个必要因素。

三、情感态度价值观

通过本节课培养了学生的交流分析的能力,培养了学生对科学探究的兴趣。

教学重点

做功的两个必要因素,会用功的计算公式进行简单的计算。

教学难点

用功的公式解决一些实际问题,判断力是否做功。

教学准备

PPT课件。

功的物理教案5篇教案一:一、教学内容人教版八年级下册《物理》第11章第1节,内容为:功的概念、计算公式及单位。

二、教学目标1. 了解功的概念,能运用功的计算公式计算简单物体的功。

2. 掌握功的单位,并能进行单位换算。

3. 培养学生的动手操作能力和团队协作精神。

三、教学难点与重点1. 难点:功的计算公式的运用和单位换算。

2. 重点:功的概念和计算方法。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:课本、练习册、三角板、直尺。

五、教学过程1. 实践情景引入:讲述一个关于功的故事,如“拉车爬坡”。

2. 讲解功的概念:通过多媒体课件展示,讲解功的定义和计算公式。

3. 例题讲解:用课本上的例题讲解功的计算方法。

4. 随堂练习:让学生独立完成课本上的练习题。

5. 单位换算:讲解功的单位及换算关系。

6. 小组讨论:让学生分组讨论功的计算公式在实际生活中的应用。

六、板书设计1. 功的概念2. 功的计算公式3. 功的单位及换算七、作业设计(1)拉力为10N,移动距离为5m的木箱。

(2)重力为15N,上升高度为3m的物体。

答案:(1)50J(2)45J八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生掌握功的概念和计算方法,但在单位换算方面存在困难,需要在课后加强练习。

2. 拓展延伸:让学生思考功在实际生活中的应用,如机械设备、运动训练等。

教案二至教案五略。

重点和难点解析:一、教学难点与重点在上述的教案中,教学难点与重点部分需要重点关注。

这部分明确了学生在学习过程中可能遇到的困难以及需要重点掌握的知识点。

对于教师来说,了解这些难点和重点有助于他们更好地设计和调整教学策略,以帮助学生更好地理解和掌握知识。

二、教学过程教学过程部分也需要重点关注。

这部分详细列出了教学的各个环节,包括实践情景引入、讲解、例题讲解、随堂练习等。

这些环节的设计和实施对于学生掌握知识至关重要。

教师需要根据学生的反馈和表现,灵活调整教学过程,以确保学生能够充分理解和掌握知识。

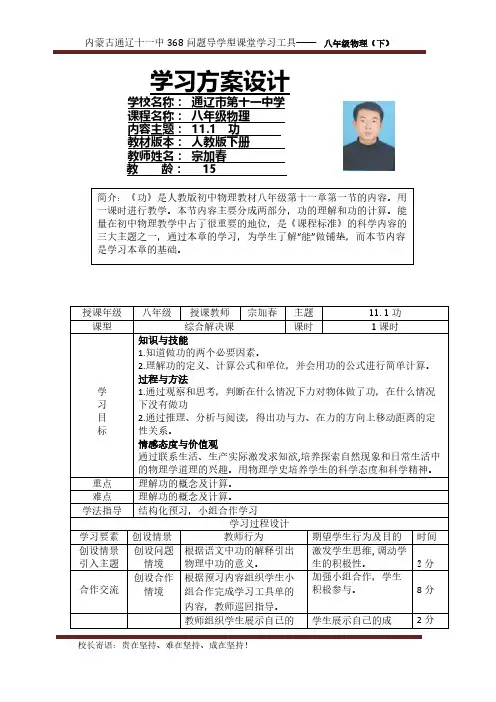

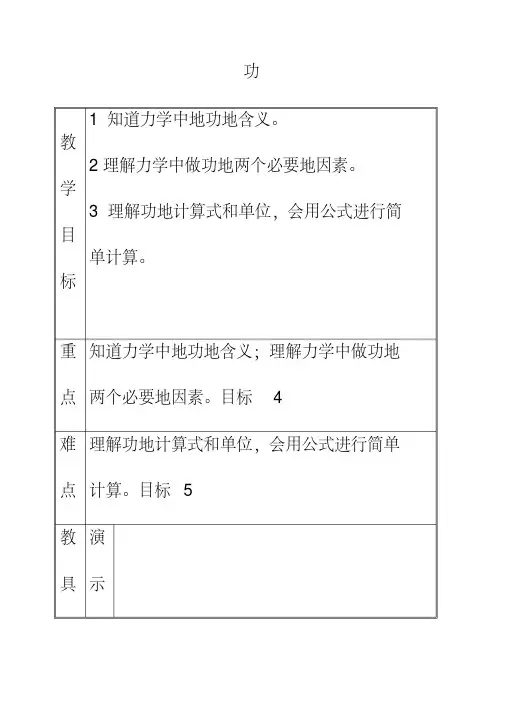

人教版八年级(下册)第十一章功和机械能第1节功(教案)年级八年级授课时间课题第1节功教学目标1. 知道力学中做功的含义。

能说出做功包含的两个必要因素,并能判断出力是否对物体做功。

能列举出生活中关于做功的实例。

2. 明确计算功的大小的表达式,以及表达式中每个物理量的物理意义和单位。

3. 能应用公式W=Fs进行简单的计算。

教材分析功的概念比较复杂、抽象,学生常常容易把生活中的“工作”、“做工”与物理学中的功相混淆,分不清有没有做功,是哪个力在做功,因此本节内容是初中物理学习过程中的一个“难”点。

这节课是在前面所学的“机械运动”、“力与运动”等力学重要知识的基础上的拓展和提高,它既符合了由易到难、由简到繁的认知规律,又保持了知识的结构性和系统性。

教材的编排体现了课程标准中科学内容的三大主题——物质、运动和相互作用、能量之间的密切联系,可以说是前面所学知识的延伸,又为以后学习功率、机械能、机械效率等知识奠定基础,起到承上启下的作用。

因此这一节是本章的重点和关键,并且功的知识对人们的日常生活,生产技术和科学研究有着较大的现实意义。

解决力学问题时,如果从能量角度研究,有时会更简单。

研究功的重要意义在于,可以通过做功研究能量的变化,为研究能量转化过程奠定定量分析的基础。

对功的概念的认识水平直接影响能的概念的形成和功能关系的建立。

本节内容由“力学中的功”和“功的计算”两部分构成。

其中,“力学中的功”通过研究工作是否有成效使学生认识到做功包含的两个必要因素,为功的计算打好基础。

“功的计算”明确了功的计算方法,从定量的角度研究功。

教学器材实验小车、书本等。

多媒体ppt,包含视频:《物理学中的功》、《不做功的三种情况》、《功的计算》、《功》等。

教学过程教师活动学生活动导入新课【提出问题,播放图片】①中国文化博大精深,很多字在不同的地方有着不同的含义,比如说“功”这个字,在“有功之臣”、“劳苦功高”这些词语中,功表示功劳;在“事半功倍”、“大功告成”这些词语中,功表示成效。

功教学目标1 知道力学中地功地含义。

2理解力学中做功地两个必要地因素。

3 理解功地计算式和单位,会用公式进行简单计算。

重点知道力学中地功地含义;理解力学中做功地两个必要地因素。

目标 4难点理解功地计算式和单位,会用公式进行简单计算。

目标 5教具演示学生主要教学过程学生活动教学过程设计一.复习,知识准备5分鈡1.力地三要素是什么?2、水平推箱子,推力方向怎样?向上提箱子,拉力方向如何?4、重力地方向如何?二.引入新课5分依日常生活中一些做:“工”和“功”地例子。

引入新课并启发学生区分“工”与“功”,进一步得出做功地两个必要因素。

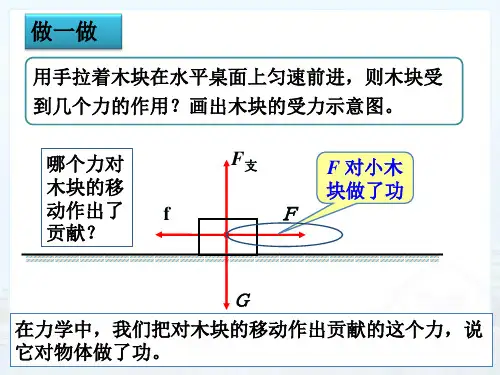

三.新课教学20分1.力学里所说地功包括两个必要地因素:(1) 作用在物体上地力。

(F)(2) 物体在力地方向上通过地距离。

(S)2.举例几个不做功地例子:(1)物体没有受到力地作用,但因为惯性通过一段路程,也就是没有力做功。

如在光滑地水平冰面上,一物体由于惯性做匀速直线运动。

没受力。

(2)物体受到力,但没有移动距离,即通过地路程为零。

如一人用很大地力推一辆汽车,汽车没移动,推力对物体没有做功。

(3)物体受到力地作用,也移动了距离,但移动地距离不是在力地方向上移动地。

如手提一桶水在水平地面上行走,提桶地力没有对桶做力。

3.功地计算,功等于力跟物体在力地方向上通过地距离地乘积。

(1)功地计算式:W=FS(2)功地单位:焦耳,1焦=1牛?米。

(3)功地大小与作用在物体上地力成正比,跟物体通过地距离成正比。

4.1焦耳地物理含义:在1牛顿力地作用下,物体在这个力地方向上通过地距离是1米。

四小结及测试。

5分五.布置作业。

四.例题(P167)五.小结及五分钟测试。

5分板书设计:1.力学里所说地功包括两个必要地因素:(1) 作用在物体上地力。

(F)(2) 物体在力地方向上通过地距离。

(S) 2.举例几个不做功地例子:课后记:。

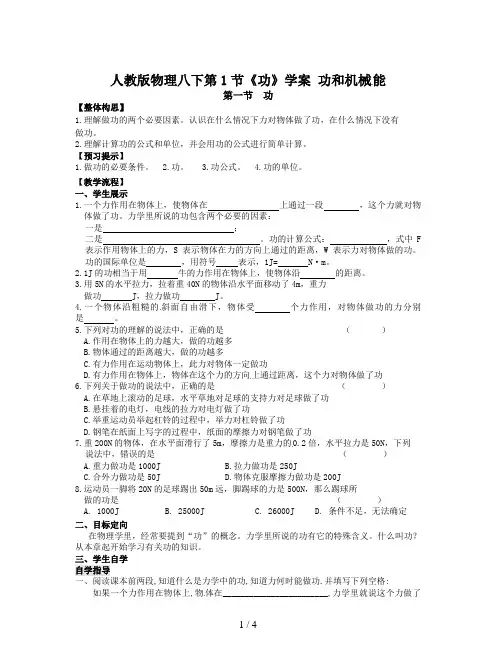

人教版物理八下第1节《功》学案功和机械能第一节功【整体构思】1.理解做功的两个必要因素。

认识在什么情况下力对物体做了功,在什么情况下没有做功。

2.理解计算功的公式和单位,并会用功的公式进行简单计算。

【预习提示】1.做功的必要条件。

2.功。

3.功公式。

4.功的单位。

【教学流程】一、学生展示1.一个力作用在物体上,使物体在上通过一段,这个力就对物体做了功。

力学里所说的功包含两个必要的因素:一是;二是。

功的计算公式:,式中F 表示作用物体上的力,S表示物体在力的方向上通过的距离,W表示力对物体做的功。

功的国际单位是,用符号表示,1J= N·m。

2.1J的功相当于用牛的力作用在物体上,使物体沿的距离。

3.用5N的水平拉力,拉着重40N的物体沿水平面移动了4m,重力做功 J,拉力做功 J。

4.一个物体沿粗糙的斜面自由滑下,物体受个力作用,对物体做功的力分别是。

5.下列对功的理解的说法中,正确的是()A.作用在物体上的力越大,做的功越多B.物体通过的距离越大,做的功越多C.有力作用在运动物体上,此力对物体一定做功D.有力作用在物体上,物体在这个力的方向上通过距离,这个力对物体做了功6.下列关于做功的说法中,正确的是()A.在草地上滚动的足球,水平草地对足球的支持力对足球做了功B.悬挂着的电灯,电线的拉力对电灯做了功C.举重运动员举起杠铃的过程中,举力对杠铃做了功D.钢笔在纸面上写字的过程中,纸面的摩擦力对钢笔做了功7.重200N的物体,在水平面滑行了5m,摩擦力是重力的0.2倍,水平拉力是50N,下列说法中,错误的是()A.重力做功是1000JB.拉力做功是250JC.合外力做功是50JD.物体克服摩擦力做功是200J8.运动员一脚将20N的足球踢出50m远,脚踢球的力是500N,那么踢球所做的功是()A. 1000JB. 25000JC. 26000JD. 条件不足,无法确定二、目标定向在物理学里,经常要提到“功”的概念。

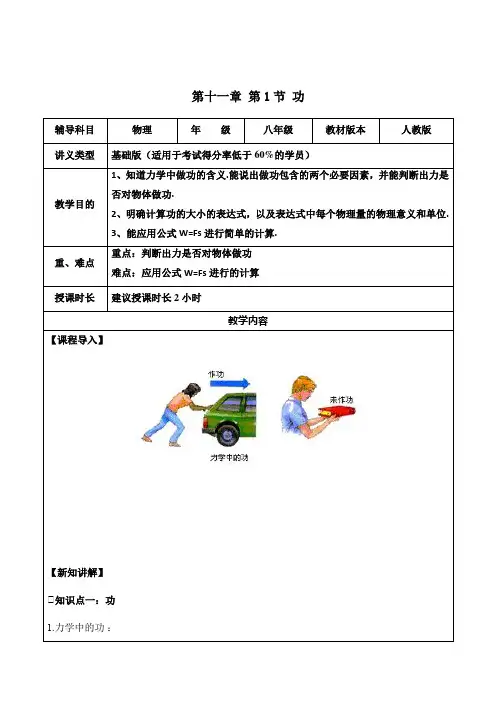

第十一章第1节功辅导科目物理年级八年级教材版本人教版讲义类型基础版(适用于考试得分率低于60%的学员)教学目的1、知道力学中做功的含义.能说出做功包含的两个必要因素,并能判断出力是否对物体做功.2、明确计算功的大小的表达式,以及表达式中每个物理量的物理意义和单位.3、能应用公式W=Fs进行简单的计算.重、难点重点:判断出力是否对物体做功难点:应用公式W=Fs进行的计算授课时长建议授课时长2小时教学内容【课程导入】【新知讲解】※知识点一:功1.力学中的功:通常而言,如果一个力作用在物体上,物体在这个力的方向上移动了一段距离,就说这个力对物体做了功.注意:换句话说如果某个力对物体的移动做出了贡献,取得了成效,说这个力对物体作了功.2.功的两个必要因素:(1)寻找规律:这些做功实例中的共同点是: 都受到了力,在力的方向上都移动了距离 .(2)功的两个必要因素:一个是作用在物体上的力 ,另一个是物体在这个力的方向上移动的距离.(3)强调:“两个必要因素”的含义是指“缺一不可”.只有作用在物体上的力,而没有物体在力的方向上移动距离,即如果物体仍静止不动,这个力就没有对物体做功.如果物体靠惯性做匀速直线运动,虽然在水平方向上通过了距离,但并没有水平方向的力作用于它,所以没有什么力做功.例如:踢足球时,离开脚的足球因为具有惯性会继续向前滚动,但是叫并没有继续施力,说明踢力对冰球做功.)3.不做功的三种情况:F F F马拉车 人推车向前运动 人拉物体升高 F F甲乙丙(1)甲图:没有做功的原因是:有力无距,劳而无功(有力作用在物体上,但是在力的方向上没有通过的距离).(2)乙图:没有做功的原因是:有距无力,不劳无功(有距离,但是和距离同一方向上没有力的作用).(3)丙图:没有做功的原因是:有力有距,但力距垂直,垂直无功(有力作用在物体上,也有距离,但是力和距离方向是相互垂直的,即移动的距离不是这个“力”产生的).※例题【例1】图所示的四种情景中,人对物体做功的是练习1、下列情况中,人对物体做功的是().A. 学生拎着书包上楼B. 人用力推讲桌,但没推动C. 某同学提着一桶水沿水平路面运动了10mD. 举重运动员举着杠铃不动A.扛重物水平匀速前行C.用力推石头没有推动D.挎着背包原地不动B.用力推车前行2、如图所示,力对物体没有做功的是().A.宇宙飞船飞向月球,飞船所受的推力 B. 磁铁对小铁球的引力C. 人推石头未动时的推力D. 人推车向前行驶的推力§知识小结※知识点二:功的计算1.在物理学中,把力与物体在力的方向上移动的距离的乘积叫做功.2.表达式:W = Fs ,变形式:F=W/s ,s=W/F .3.在国际单位制中,力的单位是牛(N),距离的单位是米(m),则功的单位是牛米(Nm),它有一个专门的名称叫做焦耳,简称焦,符号是J ,且1J= 1 N·m.(说明:使用公式时要注意公式书写要正确,单位要统一)※例题【例1】在水平地面上,工人用100N的水平推力推动重600N的箱子,2s内前进了6m.在这个过程中,木箱所受重力对木箱做功为J,工人对木箱做功为J.W3,关于它们之间的大小关系说法正确的是( )A.W1<W2<W3B.W1<W2=W3C.W1=W2=W3D.W1=W2<W34.下列关于功的说法正确的是()A.小明用力推发生故障的汽车而未推动时,推力对汽车做了功B.吊车吊着重物沿水平方向匀速运动一段距离时,吊车的拉力对重物做了功C.足球在水平地面上滚动一段距离时,重力对足球做了功D.举重运动员从地面将杠铃举起的过程中,举重运动员对杠铃做了功5.小华的家住在五楼,一天,他把装有30个鸡蛋的塑料袋从一楼提到家里,提篮子的力所做的功大约为()A.2JB.20JC.2000JD.200J6.下列有关功的说法正确的是()A.足球在水平地面上滚动时重力对足球没有做功B.吊车吊着重物使其沿水平方向匀速移动过程中,吊车对重物做了功C.运动员举着杠铃在空中停留的时间内对杠铃要做很大的功D.用相同的力将质量不同的两个物体沿力的方向移动相同的距离所做的功不同7.如图甲所示,重为5N的铁块吸附在竖直放置足够长的磁性平板上,在竖直向上拉力F的作用下铁块沿直线竖直向上运动.铁块运动过程中速度v的大小随时间t变化的图象如图乙所示.若铁块受到的摩擦力为2N,下列说法正确的是()A.磁性平板对铁块的吸引力等于5NB.在2~6s内克服摩擦力做功等于6JC.在0~6s内拉力F等于5ND.在2~6s内拉力F等于7N8、李阳同学用100N的力踢一个重为6N的足球,球离开脚后在水平草地上向前滚动了20m.在球滚动的过程中,李阳同学对足球做的功是()A.2000J B.120JC.0J D.600J9、下列过程中人对物体做了功的是A.人提着水桶水平移动10mB.人推铅球,铅球在空中飞行10m的过程C.人用10N的水平推力推着物体在光滑水平面上移动10mD.人举起杠铃在空中保持不动的过程10、如图所示,在水平地面上,小聪用力将箱子拉走了;小明用力推箱子,但箱子没有移走,下面关于做功的分析,正确的是()A.小明用了力,他对箱子做了功B.小聪用力拉动了箱子,她对箱子做了功C.小聪在拉箱子的过程中,箱子的重力做了功D.小明、小聪都没有对箱子做功11、一个重500N的箱子放在水平地面上,一个小孩用100N的水平拉力将箱子匀速移动5m,另一个大人把这个箱子举高2m,下列说法中正确的是:()A.小孩做的功多B.大人做的功多C.他们做的功一样多D.无法比较【课堂总结】【家庭作业】一、填空题1、如果一个力作用在物体上,物体在这个力的方向上移动了一段________,我们就说这个力做了功。

第十一章第1节功

有关呢?指导学生带着问题去阅读教材。

二、功的计算

力学里规定,功等于力和物体沿力的方向上通过的距离的乘积。

板书:功的计算公式:

功=力×距离W=Fs

单位:焦耳,简称焦符号J

1焦=1牛·米(1J=1N·m)

出示例题,启发学生分析计算。

【课堂小结】

【布置作业】1、作业本,动手动脑学物理2、3、4

2、配套练习与检测

【板书设计】

一、功

1、功

功的含义:如果一个力作用在物体上,物体在这个力的方向上移动了一段距离,

这个力的作用就显示出成效,力学里就说这个力做了功。

两个必要因素:一是作用在物体上的力,二是物体在这个力的方向上移动的距离。

不做功的三种情况:有力无距离、有距离无力、力和距离垂直。

2、功的计算:1)功=力×力的方向上移动的距离用公式表示:W=FS

2)符号的意义及单位:W——功——焦耳(J)

F——力——牛顿(N)

S——距离——米(m)

3)功的单位:焦耳(J),1J=1N·m。

注意:①分清哪个力对物体做功,计算时F就是这个力;②公式中S一定是在力

F的方向上通过的距离,必须与F对应。

③功的单位“焦”(牛·米=焦),不要和

力和力臂的乘积(牛·米,不能写成“焦”)单位搞混。

【教学反思】。

初中物理《功》教案教学目标:1. 让学生理解功的概念,知道功的计算公式。

2. 培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

3. 培养学生对物理学科的兴趣和好奇心。

教学重点:1. 功的概念和计算公式。

2. 运用物理知识解决实际问题。

教学难点:1. 功的计算公式的理解和应用。

2. 运用物理知识解决实际问题。

教学准备:1. 教学课件或黑板。

2. 实例图片或实物。

3. 计算器。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生回顾力的作用效果,即改变物体的形状和改变物体的运动状态。

2. 提问:力的作用效果与力的大小、方向、作用点有什么关系?二、探究功的概念(15分钟)1. 介绍功的定义:力对物体做功,就是力使物体移动了一段距离,并且力的方向和物体的移动方向相同。

2. 讲解功的计算公式:功 = 力 × 距离× cosθ,其中θ是力和物体移动方向的夹角。

3. 引导学生理解功的单位:焦耳(J)。

三、实例分析(15分钟)1. 出示实例图片或实物,让学生分析力对物体做功的情况。

2. 让学生用功的计算公式计算实例中的功。

四、运用物理知识解决实际问题(15分钟)1. 出示实际问题,让学生运用功的计算公式解决。

2. 引导学生思考如何测量力和距离,以及如何计算功。

五、总结与拓展(10分钟)1. 让学生总结本节课所学的内容,即功的概念和计算公式。

2. 提问:功在实际生活中的应用有哪些?3. 引导学生思考如何将功的概念和计算公式应用到实际生活中。

教学反思:本节课通过引导学生回顾力的作用效果,引入功的概念,并通过实例分析和实际问题解决,让学生掌握功的计算公式和应用。

在教学过程中,要注意引导学生理解功的计算公式的含义,以及如何运用物理知识解决实际问题。

同时,要关注学生的学习反馈,及时调整教学方法和节奏,确保学生能够较好地掌握所学内容。

《功》说课稿一、教材分析:1.功在课标中的地位课程标准的科学内容分为“物质”“运动和相互作用”“能量”三大部分能量?机械能?功,3.1.3 结合实例,认识功的概念。

知道做功的过程就是能量转化或转移的过程。

2.教材的地位和作用“功”是2012年新人教版初中物理八年级下册第十一章功和机械能第一节的内容。

就知识的构架来说,引入功这个概念是为进一步得出“能”这个应用更为广泛、重要的概念服务的,功(热量)是能量转化或转移过程中一个重要的过程量。

功的概念是本章重点内容,通过本节学习,为学生学习“能”做铺垫,要注意到“功”概念概括性强、抽象的特点,难以让学生短时间内就有深刻体会,须逐步拓展深化。

本节是在学生对力的有关知识初步了解的基础上,通过实例说明做功的两个不可缺少的因素,得出力的方向跟物体运动方向相同时,功的计算式W=F.S(特殊情况?恒力、力的方向与物体运动方向一致)。

3.教学重点与难点重点:功的一般计算机式W=F.S的运用难点:功的概念、做功的两个必要因素4.教学目标(1).知识与技能知道功的含义。

知道做功的两个必要因素,能识别在什么情况下物体做了功。

知道功的单位。

能利用的功的公式进行简单的计算。

(2).过程与方法通过实验探究认识在什么情况下力对物体做功。

经历探究,了解改变做功大小的方法。

(3).情感态度与价值观通过情景设置培养学生初步的观察、、分析、逻辑推理推理能力。

培养学生热爱科学的情感,培养创新思维。

二、学生现状分析:初中生的观察、记忆、逻辑思维等能力进一步发展,他们能够在观察中注意到事物的细微处,能够较长时间地专注干一件事物,具备了一定的逻辑推理的能力和抽象地表达事物本质特征的能力。

但学生在此阶段个体差异大,兴奋性较高,稳定性较差,波动性较大,两极性十分明显,身心发展不均衡,有部分学生观察思维能力不够强,在教学中要通过适当的启发与引导,促进学生的成长。

三、教学方法:依据教学大纲的要求和教材内容的特点,本节课是新概念课,讲授、观察、分析、推理成份居多,课标并无演示实验或学生实验要求,课本中也没有相关实验安排,在本节教学中,利用多媒体设置情景,提出问题,引导学生分析问题,学生通过自己的观察、分析、推理,总结得出结论。

初中《功》的教案教学目标:1. 理解功的概念,掌握功的计算方法。

2. 能够运用功的概念和计算方法解决实际问题。

3. 培养学生的动手实验能力和团队合作精神。

教学重点:1. 功的概念和计算方法。

2. 运用功的概念和计算方法解决实际问题。

教学难点:1. 功的计算方法的运用。

2. 解决实际问题时的综合运用。

教学准备:1. 实验室用具:弹簧测力计、绳子、重物、斜面等。

2. 教学课件和教案。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生回顾力的作用效果,引入功的概念。

2. 提问:同学们,你们知道力对物体做了多少功吗?二、新课讲解(20分钟)1. 讲解功的概念:力对物体做功是指力使物体移动了一定的距离,并且力的方向和物体的移动方向相同。

2. 讲解功的计算方法:功等于力与物体移动距离的乘积,即 W = F × s。

3. 讲解功的单位:国际单位是焦耳(J),1焦耳等于1牛顿乘以1米。

三、实验演示(15分钟)1. 安排学生分组进行实验,每组配备弹簧测力计、绳子、重物、斜面等实验用具。

2. 引导学生观察实验现象,记录实验数据。

3. 讲解实验原理:通过测量重物在斜面上上升的高度,计算重力做的功。

四、课堂练习(10分钟)1. 出示练习题目,要求学生计算不同情况下的功。

2. 引导学生运用功的计算方法,解决实际问题。

五、总结与拓展(10分钟)1. 总结本节课的主要内容,强调功的概念和计算方法。

2. 提问:同学们,你们还能想到哪些实际问题可以用功的概念和计算方法解决呢?3. 出示拓展题目,鼓励学生课后思考和探究。

教学反思:本节课通过讲解和实验相结合的方式,让学生掌握了功的概念和计算方法,能够运用功的概念和计算方法解决实际问题。

在实验环节,学生分组进行实验,培养了团队合作精神。

通过课堂练习和总结拓展,巩固了学生对功的理解和应用。

但在教学过程中,要注意引导学生正确理解功的计算方法,避免学生在解决实际问题时出现错误。

第1篇《功》教学设计教材简析:在学习《功》这一节以前,我们已学习了运动和力、力和机械、压强等知识,功是力的另一种效果。

学习功是对前面知识的延续和应用,同时也是学习后面功率、机械效率、能等知识的必要知识储备。

本节从日常生活常见的具体实例入手,让学生分析力作用在物体上,产生的不同效果,从而理解做功的必要条件。

然后教材直接介绍了功的公式、单位以及应用公式进行简单的计算。

本教材将功的原理引入本节,是本节的一个难点。

教材通过提出问题、演示探究了功的原理——“使用机械不省功”。

现行教材只是谈到,使用机械所做的功不会少于不用机械所做的功,这样的教材编写,使实验结论容易得出,但是,如应用此原理解决课后的实际问题,学生会束手无策。

因此,我认为对原理进行适当引申是必要的。

如原理延伸为“如忽略了机械自重(包括摩擦力),使用机械所做的功将会等于不用机械所做的功这样不仅有利于解题,而且为下节课的额外功等内容埋下了伏笔。

设计理念本节课教学设计采用“双课堂”的教学模式, 笔者称之为“预习—展示”型教学模式。

具体体现在一半教学形式在课下,进行有指导性的“预习”,首先学生通过预习,一方面理解了力学中做功的条件,学会了计算功的方法。

然后通过课前有序的引导探究,得出了“功的原理”,同时通过尝试性的完成课后练习题,检验了学生的预习效果。

另一半教学形式是在课堂上“展示”,而课堂教学的过程不在是以教师讲为主,而是学生自我展示的过程,按“预习提示”的问题逐一讨论,在展示和交流中,反馈学生预习的成果,教师根据学生的展示情况进行点拨,规范其不准确的表述,解答其疑惑的问题,纠正其错误的理解。

对于教材中的实验——“探究功的原理”,让学生在“预习提示”的指导下课前完成,这样可以让学生有充分时间,利用“搬入教室的实验室器材”去实验、去探究,真正落实了探究教学,这样解决了探究教学时,由于学生思维发散,授课时间难以控制,出现拖堂、完不成教学计划等影响教学进度的问题。

第1节功

【教学目标】

一\知识与技能

1.知道做功的两个必要因素。

2.理解功的定义、计算公式和单位,并会用功的公式进行简单计算。

3.知道功的原理。

二\过程与方法

1.通过思考和讨论,判断在什么情况下力对物体做了功,在什么情况下没有做功?

2.学会从物理现象中归纳简单的物理规律。

3.通过观察和实验,了解功的含义,学会用科学探究的方法研究物理问题。

三\情感态度与价值观

1.乐于探索自然现象和物理规律,乐于参与观察、实验、探索活动。

2.有将科学技术应用于日常生活、社会实践的意识。

3.培养学生的综合学习能力,激发学生的求知欲。

【教材分析】

学生通过前面的学习,已经掌握了力的三要素中的力的大小、方向和物体通过的路程(距离),但是把力的方向和通过的距离联系起来学生有一定的难度,所以判断物体有无做功是一个重点和难点。

【教学重点和难点】

理解功的概念。

【教学重点和难点】

判断力对物体是否做功,以及做功的计算。

【教法与学法】

讲授法直观法(演示实验、多媒体课件)阅读指导法讨论法归纳法

【教具】

木块、木板、细绳、弹簧测力计、小车,杠杆和支架、钩码、滑轮、细线、刻度尺(两个)。

【教学过程】

课

堂

小

结

三、功的原理

1.启发学生提出探究的话题:使用机械是否省功。

2.指导学生探究实验。

3.分析实验数据,启发学生讨论归纳出功的原理

请学生谈自己知道本节哪些知识,还想知道哪些

内容及对本课的感受,教师进行情感激励。

布置作业

估算一下你上楼到教室时,克服自身重力做多少

功?

提出问题,猜想

在教师的启发下,设

计实验方案,并在实

验基础上进行分析、

论证。

各小组进行本节课的

评估与交流。

提升的物

体的重量

G/N

提升物体

的高度h/

m

直接提升物体

做的功W1/J

手的拉

力F/

N

手移动的

距离s/m

使用机械所

做的功W2

/J

能否

省力

能否

省功杠杆

动滑轮

【板书设计】

一.力学中做功的两个必要因素:

1.作用在物体上的力

2.物体在这个力的方向上移动的距离

二、功的计算

1. 功的计算公式:功=力×距离W=Fs

2.单位:焦耳,简称焦符号J

1焦=1牛·米(1J=1N·m)

三、功的原理: 不论是否考虑机械本身重,使用机械要省力就要多费距离,要省距离就必须费力,要想既省力又省距离是不可能的.即使用任何机械都不能省功.这就是功的原理.

【布置作业】。