玉米灌溉制度

- 格式:xls

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:1

(完整版)经济作物灌溉制度棉花的节⽔⾼效灌溉制度1、棉花的地域分布我国棉花产地分布很⼴,但主要集中在华北、华中、西北与华东地区。

形成黄河流域棉区、长江流域棉区和西北内陆棉区,为我国三⼤棉区。

(1)黄河流域棉区位于长江流域棉区以北,河北内长城以南,⼤约北纬34度~40度之间。

包括:河北长城以南、⼭东、河南(除南阳和信阳地区)、⼭西南部、陕西关中、⽢肃陇南、江苏及安徽的淮河以北、北京和天津地区等。

本区属暖温带半湿润季风⽓候区,棉花⽣长期间(4~10⽉)平均温度19~22摄⽒度,⼤于或等于15摄⽒度积温3500~4000摄⽒度,⽆霜期180~230天,年降⽔量500~800mm,年⽇照时数2200~2900⼩时。

春秋⽇照充⾜,⽔热条件适中,有利于棉花⽣长发育和吐絮。

降⾬集中在7~8⽉。

常有春季初夏连旱,播前需重视贮⽔灌溉。

秋季降温较快,不利于秋桃成熟和纤维发育。

⼟壤以壤质的潮⼟为主,海河平原地势低,滨海地带盐碱地较多,⼤多数⼟壤适于植棉。

本区⽔热条件适中,春秋⽇照充⾜,有利于棉花早发稳长和吐絮,但⾍害及枯黄萎病较重,适宜栽培中早熟陆地棉,实⾏⼀年⼀熟或粮棉两熟套种。

(2)长江流域棉区主要分布在北纬25度以北,秦岭、淮河及苏北灌溉总渠以南,川西⾼原以东地区。

包括:浙、沪、赣、湘、鄂,苏皖淮河以南,四川盆地,河南的南阳和信阳地区,以及陕南和滇、黔、闽三省北部等地区。

本区属亚热带湿润⽓候区,热量条件较好,4~10⽉平均温度21~24摄⽒度,⼤于或等于15摄⽒度积温4000~5500度,⽆霜期220~300天,年降⽔量800~1200mm,年⽇照时数1200~2400⼩时。

春季和秋季多阴⾬,常有伏旱。

⼟壤在平原地区以潮⼟和⽔稻⼟为主,肥⼒较好;丘陵棉⽥多为酸性的红壤、黄棕壤,肥⼒较差;沿海有⼤⽚盐碱⼟。

适宜栽培中熟陆地棉。

实⾏粮棉套种,⼀年两熟或多熟。

(3)西北内陆棉区位于六盘⼭以西,⼤约北纬35度以北、东经105度以西。

玉米膜下滴灌栽培技术规程随着农业现代化的深入发展,膜下滴灌技术逐渐受到农民的青睐。

作为一种高效节水的灌溉方式,膜下滴灌在玉米栽培中的应用越来越广泛。

下面将详细介绍玉米膜下滴灌栽培技术的规程。

一、地块准备1. 选择土地:选择土壤疏松肥沃、排水良好的土地进行栽培。

2. 土壤改良:在土壤表面施加有机肥料,进行翻耕和整平,确保土壤质地松软。

3. 安装灌溉管道:在地块上按照设计方案安装膜下滴灌管道,保证每株玉米都可以受到充分的灌溉。

二、品种选择1. 选择抗病虫害的适宜当地生长的玉米良种,确保生长期稳定。

2. 泉南杂交玉米、中种玉米等适合膜下滴灌的玉米品种是不错的选择。

三、植株管理1. 播种密度:按照品种选择合适的播种密度,保证每株玉米都能获得充足的养分和灌溉水。

2. 施肥管理:在播种前后进行基础肥施,结合膜下滴灌系统进行定量追肥。

3. 中耕除草:定期进行中耕和除草,保证作物生长良好。

四、灌溉技术1. 灌溉量控制:根据土壤湿度和玉米生长需要,精确控制滴灌系统的灌溉量,避免水分过多或过少。

2. 灌溉时间:在早晚气温较低的时候进行灌溉,减少水分蒸发损失。

3. 灌溉频率:根据土壤含水量和气候条件,科学制定灌溉频率,保证植株正常生长。

4. 定时检查:定期检查滴灌系统是否正常运行,及时发现并处理漏水、阻塞等问题。

五、病虫害防治1. 预防为主:采取农业防治措施,保持田间卫生,减少病虫害的发生。

2. 定期检查:定期检查玉米叶片、根系等部位是否受到病虫害侵害,及时采取防治措施。

3. 选择性喷药:在必要时采取有选择性的药剂喷洒,避免对生态环境造成不良影响。

六、收获与保管1. 收获时机:根据玉米品种和生长情况,选择适宜的收获时机,确保玉米籽粒的品质。

2. 贮藏方法:在通风干燥的环境中储存玉米,避免发霉、虫害等问题的发生。

通过以上的规程,玉米膜下滴灌栽培技术将更加科学化、规范化,可以提高玉米产量和质量,助力农民增收致富。

愿更多的农民朋友能够掌握这一技术,实现农业可持续发展的目标。

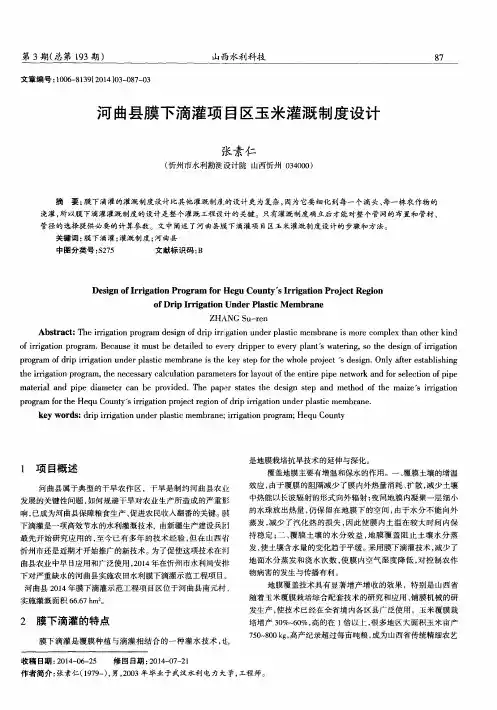

竭诚为您提供优质文档/双击可除作物灌溉制度表篇一:主要作物节水灌溉制度(一)冬小麦的节水灌溉制度冬小麦是跨年度生长的作物,生长过程有两个峰期。

与此相应,需水过程也呈双峰型。

出苗后,随着群体不断加大,需水强度也明显增加,达到冬前峰期。

之后,随着气温不断下降,需水强度也相应降低,并在整个越冬期间维持在较低的水平。

来年春天返青后,随着气温不断上升,群体逐渐加大,耗水量也迅速增加,至抽穗后达到最大。

这一阶段是穗分化与形成的关键阶段,缺水会严重影响产量。

研究资料表明,这一时期的土壤含水量低于70%,即会对作物生长产生明显的影响。

此外,鄂西北地区这一时期降雨少,又经常出现持续大风天气,并且经过返青后一段时期的利用,土壤贮水消耗程度也较重,所以冬小麦田的土壤含水量常常会接近允许的低限值。

这一阶段要随时监测土壤含水量,出现严重干旱时应及时进行补充灌溉。

抽穗~成熟期是小麦整个生育期中至关重要的时期,籽粒形成及干物质积累都发生在其中,因而这一阶段也是决定产量高低的重要时期。

生产中应当尽可能地使这一阶段土壤水分状况保持在较高的水平。

尤其是这一阶段的前期,是冬小麦的需水临界期(水分敏感系数最大的时期),土壤含水量应当不低于田间持水量的70%。

这一阶段的后期对水分的要求有所降低,但仍然不应低于60%。

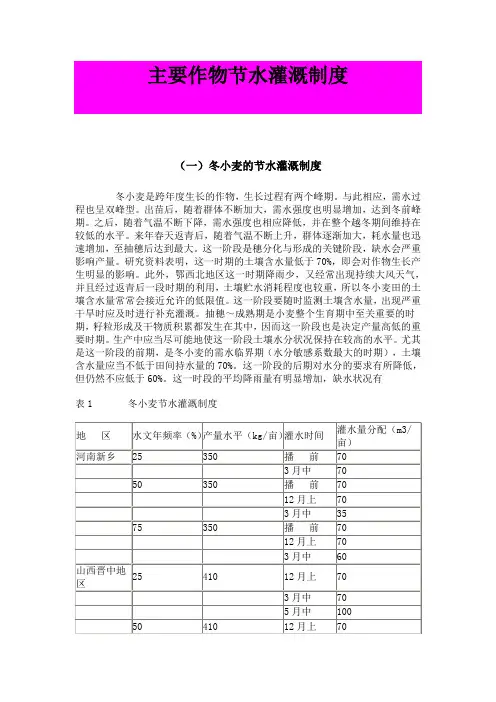

这一时段的平均降雨量有明显增加,缺水状况有表1冬小麦节水灌溉制度应当随时监测,视土壤水分状况变化,及时进行补充灌溉。

根据河南引黄人民胜利渠试验站,山西省晋中、晋南灌溉试验站、山东省菏泽地区灌溉试验站的资料,并进行理论分析,得出如下地区的冬小麦节水灌溉制度仅供参考(表1)。

(二)玉米的节水灌溉制度表2是根据灌溉试验资料确定的玉米各生育阶段的水分敏感指数。

依照敏感指数从大到小的排序,玉米各生育阶段实施灌溉的优先考虑次序为:抽雄~灌浆,拔节~抽雄。

灌浆~成熟,播种~拔节。

这一次序中没有包括播前灌溉,但在实际生产中,播前灌溉是经常需要考虑的。

(一)冬小麦的节水灌溉制度冬小麦是跨年度生长的作物,生长过程有两个峰期。

与此相应,需水过程也呈双峰型。

出苗后,随着群体不断加大,需水强度也明显增加,达到冬前峰期。

之后,随着气温不断下降,需水强度也相应降低,并在整个越冬期间维持在较低的水平。

来年春天返青后,随着气温不断上升,群体逐渐加大,耗水量也迅速增加,至抽穗后达到最大。

这一阶段是穗分化与形成的关键阶段,缺水会严重影响产量。

研究资料表明,这一时期的土壤含水量低于70%,即会对作物生长产生明显的影响。

此外,鄂西北地区这一时期降雨少,又经常出现持续大风天气,并且经过返青后一段时期的利用,土壤贮水消耗程度也较重,所以冬小麦田的土壤含水量常常会接近允许的低限值。

这一阶段要随时监测土壤含水量,出现严重干旱时应及时进行补充灌溉。

抽穗~成熟期是小麦整个生育期中至关重要的时期,籽粒形成及干物质积累都发生在其中,因而这一阶段也是决定产量高低的重要时期。

生产中应当尽可能地使这一阶段土壤水分状况保持在较高的水平。

尤其是这一阶段的前期,是冬小麦的需水临界期(水分敏感系数最大的时期),土壤含水量应当不低于田间持水量的70%。

这一阶段的后期对水分的要求有所降低,但仍然不应低于60%。

这一时段的平均降雨量有明显增加,缺水状况有表1 冬小麦节水灌溉制度应当随时监测,视土壤水分状况变化,及时进行补充灌溉。

根据河南引黄人民胜利渠试验站,山西省晋中、晋南灌溉试验站、山东省菏泽地区灌溉试验站的资料,并进行理论分析,得出如下地区的冬小麦节水灌溉制度仅供参考(表1)。

(二)玉米的节水灌溉制度表2是根据灌溉试验资料确定的玉米各生育阶段的水分敏感指数。

依照敏感指数从大到小的排序,玉米各生育阶段实施灌溉的优先考虑次序为:抽雄~灌浆,拔节~抽雄。

灌浆~成熟,播种~拔节。

这一次序中没有包括播前灌溉,但在实际生产中,播前灌溉是经常需要考虑的。

播种时良好的土壤水分状况才能保证全苗、壮苗,也是后期作物良好生长的先决条件,因此播前灌溉应予以特别重视。

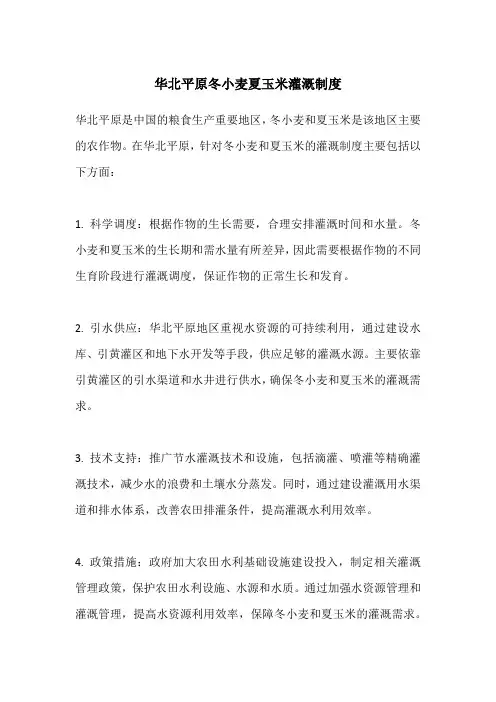

华北平原冬小麦夏玉米灌溉制度

华北平原是中国的粮食生产重要地区,冬小麦和夏玉米是该地区主要的农作物。

在华北平原,针对冬小麦和夏玉米的灌溉制度主要包括以下方面:

1. 科学调度:根据作物的生长需要,合理安排灌溉时间和水量。

冬小麦和夏玉米的生长期和需水量有所差异,因此需要根据作物的不同生育阶段进行灌溉调度,保证作物的正常生长和发育。

2. 引水供应:华北平原地区重视水资源的可持续利用,通过建设水库、引黄灌区和地下水开发等手段,供应足够的灌溉水源。

主要依靠引黄灌区的引水渠道和水井进行供水,确保冬小麦和夏玉米的灌溉需求。

3. 技术支持:推广节水灌溉技术和设施,包括滴灌、喷灌等精确灌溉技术,减少水的浪费和土壤水分蒸发。

同时,通过建设灌溉用水渠道和排水体系,改善农田排灌条件,提高灌溉水利用效率。

4. 政策措施:政府加大农田水利基础设施建设投入,制定相关灌溉管理政策,保护农田水利设施、水源和水质。

通过加强水资源管理和灌溉管理,提高水资源利用效率,保障冬小麦和夏玉米的灌溉需求。

综上所述,华北平原的冬小麦夏玉米灌溉制度注重科学调度、引水供应、技术支持和政策措施,以确保作物的正常生长和高产稳产。

这些措施有助于提高农田水利设施的利用效率,保护水资源,保障华北平原的粮食生产。

玉米灌溉制度玉米是世界上最重要的粮食作物之一,也是全球最广泛种植的农作物之一。

玉米的生长和产量受到很多因素的影响,其中最重要的因素之一就是水分。

适当的灌溉是保障玉米生长和产量的关键。

为了确保玉米灌溉的有效性和可持续性,农业部门制定了一套玉米灌溉制度。

这套制度的核心是科学灌溉、节约用水和保护环境。

首先,科学灌溉是确保玉米生长所需水分的关键。

根据玉米不同生长阶段的需要,制定合理的灌溉计划。

在玉米生长的早期阶段,由于幼苗对水分的需求较小,灌水量可以适当减少;而在抽雄阶段和结实期,由于玉米对水分的需求最大,灌水量应适当增加。

通过合理的灌溉,可以确保玉米生长健壮,产量丰收。

其次,节约用水是玉米灌溉制度的重要原则之一。

在灌溉过程中,采取一系列节水措施,如利用滴灌和喷灌技术,降低用水量。

滴灌和喷灌技术可以将水直接送到玉米根部,减少水分的蒸发和流失,提高灌溉的效果。

此外,还可以合理利用雨水资源,通过雨水集中系统进行灌溉,减少对地下水和水源的依赖。

最后,玉米灌溉制度还注重保护环境。

在灌溉过程中,采取措施减少土壤和水源的污染。

灌溉水的质量检测、合理使用化肥和农药、加强土壤保护等措施,有助于减少对环境的影响,提高农田的持续利用率。

同时,玉米灌溉制度还要求农民加强管理和技术培训。

农民应及时了解和学习关于玉米灌溉的最新技术和知识,提高灌溉水平。

农业部门应加强培训和指导,为农民提供科学的灌溉技术和操作方法。

综上所述,玉米灌溉制度是确保玉米生长和产量的关键措施。

科学灌溉、节约用水和保护环境是这套制度的核心原则。

同时,农民的管理和技术培训也是实施这套制度的重要环节。

通过严格执行玉米灌溉制度,可以提高玉米产量,保证粮食安全,为农业可持续发展做出贡献。

玉米浇水时间如何掌握播种时浇水:土壤水分为田间持水量的65-75%。

拔节期浇水:土壤水分为田间持水量的60-65%。

抽穗期浇水:土壤水分为田间持水量的70-80%。

灌浆期浇水:土壤水分为田间持水量的70-75%。

一、玉米浇水时间1、播种时浇水播种玉米后,如果播种的土壤含水量比较高,可以不用浇水,如果土壤比较干燥,那就需要浇水,一般土壤水分为田间持水量的65-75%,这样可有效促进玉米苗发芽,提高发芽率,并防止出现断垄情况。

2、拔节期浇水玉米苗进入拔节期后,植株开始快速生长,此时需水量增加,一般土壤水分为田间持水量的60-65%,如果土壤的含水量比较低就必须要浇水,拔节期浇水格外重要,不但会影响玉米植株的生长,还会影响到玉米的抽穗和花芽分化。

3、抽穗期浇水(1)玉米植株进入抽穗期后,此时不仅温度会很高,叶片面积也是较大的时候,因此玉米在抽穗期是玉米整个生长过程中需水量较多的时候,一般土壤水分为田间持水量的70-80%,此时土壤的含水量降低则要及时浇水。

(2)抽穗期浇水不仅可以提高叶片的光合作用产物,还有利于提高玉米的授粉率,为后期玉米的灌浆提早打下基础。

4、灌浆期浇水玉米进入灌浆期后需水量仍然比较多,一般土壤水分为田间持水量的70-75%,充足的水分可以更好的使玉米籽粒灌浆,从而提高产量,所以在玉米进入灌浆期后,如果土壤水分缺乏便要尽早浇水。

二、玉米浇水方式1、玉米浇水的方式有很多种,比较常见的就是漫灌,可把水管放在地头,一垄一垄的进行浇水,优点是省事,缺点浪费严重,并且水分不均匀,地头水分过多,另外一边,越靠近地头,水分越少,因此不建议使用此方式进行浇水。

2、而喷灌和滴灌这两种相对好一些,现在喷灌普及程度也不小,可有效节约水分,并且利用率相对也好,而滴灌就更先进一步,直接把水分作用到玉米根系,不过成本比较高,所以有条件的可选择滴灌。

玉米怎么进行灌溉,玉米的灌溉技术夏季高温天气,玉米很容易发生干旱,所以给玉米及时进行人工灌溉很重要,下面就让专业人士为大家介绍一下玉米的灌溉技术。

1、沟灌和隔沟灌。

玉米种植行距较宽,采用沟灌非常方便。

还可采用隔沟灌的方式,即只在玉米宽行开沟灌水,即省工又省水。

2、管道输水灌溉。

一般采用有地下硬塑管,地上塑料软管,一端接在水泵口上,另一端延伸到玉米田远端,边灌边退。

3、喷灌和滴灌。

喷灌和滴灌具有省水、省工、省地、保土和适应性强的特点。

玉米田要不要浇水,应根据玉米的生长发育情况、天气情况和土壤含水量情况而定。

播种时,良好的土壤墒情是实现苗全、苗齐、苗壮、苗匀的保证。

若壤土含水量低于16%,粘土含水量低于20%,沙土含水量低于12%即需要灌水。

从玉米生长发育的需要和对产量影响较大的时期来看,一般应浇好4次关键水:(1)拔节水。

玉米苗期植株较小,耐旱、怕涝,适宜的土壤水分为田间持水量的60%~65%之间,一般情况下可以不浇水。

但玉米拔节后,植株生长旺盛,雄穗和雌穗开始分化,需水量增加。

墒情不足时,浇小水。

(2)大喇叭口水。

该期进入需水临界始期,此期干旱会导致小花大量退化,容易造成雌雄花期不育,遭遇“卡脖旱”。

(3)抽穗开花水。

玉米抽雄开花期前后,叶面积大,温度高,蒸腾蒸发旺盛,是玉米一生中需水量最多、对水分最敏感的时期。

此期为需水高峰,应保证充足水分,如地表土手握不成团,应立即浇水。

浇水一定要及时、灌足,不能等天靠雨,若发现叶片萎蔫再灌水就会减产。

(4)灌浆水。

籽粒灌浆期间仍需要较多的水分。

适宜的土壤含水量为田间持水量的70%~75%,低于70%就要灌水。

此期保持表土疏松,下部湿润,保证有充足的水分,遇涝注意排水。

北京地区春玉米一般在5月15日前后播种,为的是躲过大喇叭口期的干旱情况。

播种时土壤墒情要好确保出全苗就可以,其它一般情况下很少灌溉,亩产量达到1000斤左右没问题。

如果遇到特别干旱的年份,在拔节期结合施肥要灌一次水,大喇叭口期灌一次,成熟期看情况了。

玉米的需水规律及灌溉摘要玉米是一种高产作物,而且水的生产效率比较高。

玉米生长期与气候变化相适应,可以说与雨热同步,有利于玉米作物的生长。

正因为如此有些地方往往忽视对玉米的适时适量灌溉,易造成减产,或有的地方盲目浇水造成水量浪费和损失。

关键词玉米;需水规律;灌溉1 玉米需水规律玉米整个生育期间,植株叶面蒸腾和棵间蒸发所消耗的降水、灌溉水和地下水的总量,称玉米田间耗水量,亦称需水量。

玉米一生耗水总量,春玉米为每亩170m~400m ,夏玉米为124m~296m。

每生产一个单位的干物质所消耗的水量称为蒸腾系数,一般在240~368之间,每生产1千克籽粒约耗水600kg。

1.1 玉米需水量的变化1)不同生育阶段的需水量:苗期需水量较小。

套种玉米的苗期一般处在5月下旬至6月中旬,是一年中土壤最为干旱的时期。

玉米产量水平不同,苗期需水量不同。

玉米苗期需水量和日需水强度随产量的提高而增加,但产量水平较高时,差距缩小。

产量为296kg/亩时,需水量为77.2mm,占全生育期需水量的40.5%,日需水量为2.0mm;产量提高到448kg/亩时,需水量增加到88.9mm,占全生育期的31.9%,日需水量为2.3mm~2.5mm;产量提高到552kg/亩时,需水量增加到100.8mm,占全生育期的23.7%,日需水量为2.7mm~2.9mm;当产量提高到616kg/亩时,需水量增加到110.6mm,占全生育期的24.4%,日需水量为2.9mm。

穗期是玉米的需水临界期,也是灌溉的关键时期。

夏玉米各生育阶段需水量以穗期最多,但不同产量水平地块差别较大,每亩产量由2 296kg提高到616kg 时,需水量由55.5mm增加到165.5mm,苗期低、中、高产田的需水量分别占全生育期的32.2%、36.7%和42.3%。

其中,抽雄~抽丝期,尽管历时短暂,需水绝对量小,但日需水强度为一生之最大,低产、中产、高产田的日需水量分别为2.0mm~2.5mm、3.0mm~4.8mm和6.1mm~8.6mm。

实验一玉米的灌溉制度设计和灌水率的设计一、实验目的正确分析所提供的各种资料,掌握作物灌溉制度和灌水率的设计原理、方法和步骤。

二、仪器设备绘图工具、计算器三、实验内容基本资料分析。

1、玉米的地域分布玉米的种植区域遍布全国各省(区、市),而根据适宜种植的程度又较集中分布在从东北三省经冀、鲁、豫、陕走向西南的一个狭长地带,该地带玉米种植面积占全国玉米总面积的70%,产量接近玉米总产量的4/5。

根据地理位置、地势、气温、无霜期长短等条件确定玉米的播种期和种植制度,并将玉米大致分为春播和夏播两类。

我国北方北纬40度以北,多为春季播种,为春玉米。

北纬38度以南,气温较高,无霜期多在190天以上,玉米夏季播种,为夏玉米。

冀、晋、陕、鲁及新疆等省区,靠北部种植春玉米,南部复种夏玉米,中部春、夏玉米交叉种植。

长江以南一些地区有一年三熟的秋玉米,而广西、海南等省区,还可以在冬季种植玉米。

2、玉米的需水规律无论是春玉米还是夏玉米、北方玉米还是南方玉米,需水模系数(指各生育阶段需水量占全生育期总需水量的百分比)的变化趋势均是从小到大,再由大到小。

各生育阶段需水情况如下:(1)播种~拔节阶段:植株蒸腾量很小,其水分多数消耗在棵间蒸发中,玉米这个生育阶段在全生育期内时间最长,春、夏玉米分别占全生育期天数的32.4%~35.6%和30.3%~31.9%,但需水模系数最低,春玉米占23.9%~24. 2%,而夏玉米仅占16.7%~22.8%。

(2)拔节~抽雄阶段:不论是春玉米还是夏玉米,此生育阶段都处于气温较高的季节。

玉米在拔节以后,由于植株蒸腾的速率增加较快,日需水强度不断增大。

该阶段经历时间,春玉米34~40天,北方夏玉米25~32天,南方夏玉米仅18~25天。

该阶段需水模系数普遍较高,春玉米为28.2%~33.5%,在灌溉条件下的夏玉米达28.3%~36.5%。

(3)抽雄~灌浆阶段:是玉米形成产量的关键期。

该阶段时间较短,春玉米1 8~24天,夏玉米16~21天。

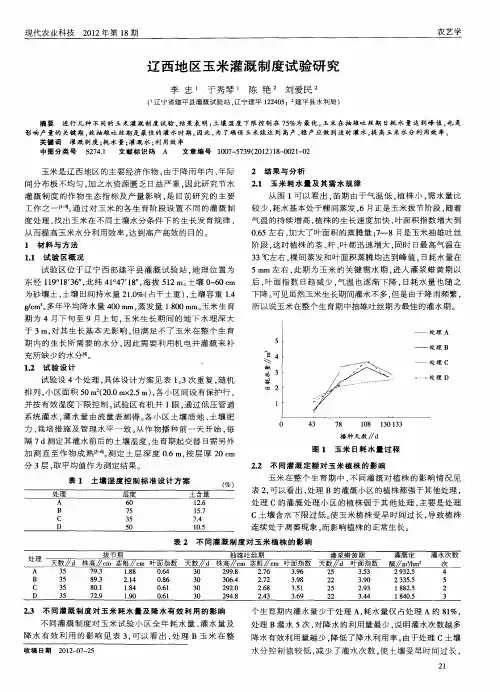

膜孔灌溉条件下玉米灌溉制度试验研究合理的灌溉制度的确定是缓解我国水资源危机,建设节水型社会的重要课题之一;也是对灌溉规模进行优化,确定水资源的优化调度方案以及在灌溉管理中制定最佳配水、调水计划的依据。

膜孔灌溉是一种新型的节水灌溉技术,由于其显着的保水增温效应被广泛地运用于各类作物,并取得了显着的节水和增产的双重效果。

本文在2004年进行膜孔灌溉技术要素试验研究的基础上,结合当地的实际生产状况通过大田试验研究了不同灌溉制度下玉米的生长状况、土壤水分状况和产量,得出以下结论:1.玉米生育期内经历两次土壤水分消耗较大的时期:(拔节~大喇叭口)、(抽穗~乳熟),在这两个阶段里,土壤含水率分布呈V字型。

灌溉定额相同时,灌水次数的变化对土壤水分含量有较大影响(灌溉5次优于3次)进而影响作物的生长发育;而相同的灌水次数下;适当增加灌水定额在一定程度上可提高土壤水分含量,但超过一定值之后,并不能使土壤水分含量提高。

2.玉米的耗水量随着灌溉水量的增加而增加,玉米在拔节~抽雄、抽雄~乳熟期的耗水量最大,这两个阶段的耗水量之和占到了整个生育期耗水量的65%~85%;水分亏缺敏感指数也最大,对水分亏缺最敏感,是需水关键期。

3.与不覆膜对照相比较,膜孔灌的保水增温效果显着;在相同灌溉制度下可增产2046.84kg/hm2,产量提高了15.71%,水分利用效率提高3.52%。

4.玉米全生育期的耗水量、灌溉水量与产量均呈良好的二次抛物线关系;在产量达到最大之后,再增加灌溉水量,不但不能增产,反而会引起产量下降。

耗水量达到6710 m3/hm2时,边际产量为零。

5.在本论文研究的9种灌溉制度中,灌溉4次、灌溉定额为4500 m3/hm2的灌溉制度产量达15072.42kg/hm2,虽比最高产量低,但可比后者少用水900m3/hm2,且经济效益最优。

灌溉3次、灌溉定额为3600 m3/hm2的灌溉制度水分利用效率最高为:2.7273kg/m3,耗水系数也最小,为0.367m3/kg,故最节水。