实验一 玉米的灌溉制度设计和灌水率的设计

- 格式:doc

- 大小:68.00 KB

- 文档页数:6

玉米生长期间的灌溉管理策略玉米是世界上最重要的粮食作物之一,其灌溉管理策略对于确保高产和优质的玉米产量至关重要。

本文将介绍和讨论玉米生长期间的灌溉管理策略,帮助农民和种植者有效地管理灌溉水资源。

1. 灌溉需求分析在确定灌溉策略之前,了解玉米生长期间的灌溉需求是十分重要的。

玉米的灌溉需求受到多种因素的影响,包括土壤类型、气候条件和生长阶段。

进行土壤测试和监测天气状况可以帮助确定灌溉需求。

2. 灌溉时间选择针对玉米生长期间的灌溉,灌溉时间的选择至关重要。

玉米生长阶段中的不同阶段对水分需求不同。

一般而言,玉米的生长初期和抽穗期需要较多的水分,而成熟期则需要较少。

在生长初期和抽穗期,灌溉应该频繁进行以确保土壤湿润。

而成熟期时,灌溉应适度减少,避免浪费水资源。

3. 灌溉方法选择在玉米生长期间,选择适当的灌溉方法对于提高灌溉效率至关重要。

常见的灌溉方法包括撒水灌溉、滴灌和喷灌等。

灌溉方法的选择应该考虑到土壤类型、水源可用性和成本效益等因素。

撒水灌溉适用于土壤渗透性较好的情况下,而滴灌和喷灌则可以提供更精确和节水的灌溉。

4. 灌溉水量控制在玉米生长期间,合理控制灌溉水量对于实现节水灌溉至关重要。

过量灌溉不仅浪费水资源,还可能导致土壤结构紊乱和根系窒息等问题。

科学地测定和计算玉米灌溉的水量需求,可以采用土壤水分传感器和气象数据等进行监测,以便根据实际需求进行灌溉。

5. 灌溉频率控制除了控制灌溉水量,合理控制灌溉频率也是玉米生长期间灌溉管理的重要方面。

过于频繁的灌溉不仅会增加劳动和能源成本,还可能导致过度湿润的土壤条件。

基于土壤水分含量和作物需水情况,科学地确定灌溉频率,以平衡水分需求和水资源利用效率。

6. 土壤管理与保持除了合理进行灌溉管理,良好的土壤管理和保持对于玉米生长期间的灌溉管理也至关重要。

通过缓解土壤侵蚀和土壤质量退化等问题,可以提高土壤保水能力和渗透性,从而提高灌溉效果。

7. 科技应用与创新随着科技的不断进步,农业领域的灌溉管理也得到了许多创新。

《水资源与农田水利学》实验指导书刘佩茹编青岛农业大学资环学院2009年3月实验一灌溉制度设计和灌水率的设计(4学时)1、实验目的正确分析所提供的各种资料,掌握作物灌溉制度和灌水率的设计原理、方法和步骤。

2、仪器设备绘图工具、计算器3、实验内容(1)基本资料分析。

(2) 农作物灌溉制度设计。

主要设计水稻的灌溉制度。

(3)灌水率的设计。

4、实验结果(1)灌区灌水定额(2)水稻的灌溉制度表(3)灌区的设计灌水率5、问题讨论灌溉制度的设计方法有哪些?如何设计灌水率?附:设计资料水稻灌溉制度设计某北方水稻(早稻)灌区面积为100公顷,采用河水自流灌溉。

灌区土壤为粘壤土。

某设计年4月14日至4月23日为泡田期,泡田期稻田渗漏量为1mm/d。

4月24日插秧,返青前的淹灌水层深度为10mm。

(1)各生育阶段适宜淹灌水层深度见教材35页表2-5;(2)当地气象站观测资料,设计年4月至8月80cm口径的蒸发皿的蒸发量(E0)的观测资(5)每次灌水延续时间为t=24小时,渠道水利用率为0.85。

根据以上资料,用列表法设计灌区早稻生育期灌溉制度,总灌溉定额;引水灌区灌水率图的制定。

基本资料:(1)某灌区灌溉面积为10万亩,主要种植小麦、棉花、玉米及谷子等旱作物。

各种作物的生育期、种植面积的百分比及设计的灌溉制度,见表2-7。

(2)灌区为有坝取水的自流灌区。

根据设计年河流来水分析,渠首能引取的流量,见表2-8。

灌溉水利用系数为0.7。

要求:编制灌区灌水率图,按经济合理的要求并考虑来水流量是否够用进行修正。

应完成计算说明书一份,包括修正前、后的灌水率计算表及灌水率图。

实验二喷灌(2学时)1、实验目的测定喷灌的技术参数,掌握喷灌的设计原理、方法和步骤。

2、仪器设备量雨筒、计时器、绘图工具、计算器3、实验内容(1)喷灌强度(2) 喷灌均匀系数4、实验结果(1)点喷灌强度(2)平均喷管强度(3)喷灌均匀系数5、问题讨论如何测定和选择喷灌技术参数?2.已知某喷头流量为4m3/h,射程为18m,喷灌水利用系数取0.8。

第1篇一、实验背景随着全球气候变化和人口增长,水资源短缺问题日益严重。

我国作为农业大国,农业用水占全国总用水量的70%以上。

因此,农业节水灌溉技术的研究与推广具有重要意义。

本实验旨在探讨不同节水灌溉技术对作物生长、产量和水资源利用效率的影响,为农业节水提供理论依据和技术支持。

二、实验材料与方法1. 实验材料(1)作物:小麦、玉米等(2)节水灌溉设备:喷灌系统、滴灌系统、微灌系统等(3)实验地点:某农业科研试验基地2. 实验方法(1)实验设计:采用随机区组设计,将实验地划分为若干小区,每个小区采用不同的节水灌溉技术。

(2)灌溉制度:根据作物需水量和当地气候条件,制定合理的灌溉制度。

(3)观测指标:作物生长指标(株高、叶面积等)、产量、水资源利用效率等。

3. 实验步骤(1)准备阶段:确定实验方案,选择合适的实验材料,搭建节水灌溉设备。

(2)实施阶段:按照实验设计,对每个小区进行不同节水灌溉技术的处理。

(3)观测阶段:定期观测作物生长指标、产量和水资源利用效率。

(4)数据分析:对实验数据进行分析,得出结论。

三、实验结果与分析1. 作物生长指标实验结果表明,不同节水灌溉技术对作物生长指标的影响存在差异。

喷灌系统处理的作物株高和叶面积均高于滴灌系统和微灌系统,这可能是因为喷灌系统能够提供较均匀的水分分布,有利于作物生长。

2. 产量实验结果表明,喷灌系统处理的作物产量最高,滴灌系统和微灌系统处理的作物产量依次降低。

这可能是因为喷灌系统能够提供较充足的水分,有利于作物生长和产量提高。

3. 水资源利用效率实验结果表明,不同节水灌溉技术的水资源利用效率存在差异。

喷灌系统处理的水资源利用效率最高,滴灌系统和微灌系统处理的水资源利用效率依次降低。

这可能是因为喷灌系统能够减少水分蒸发和深层渗漏,提高水资源利用效率。

四、结论本实验结果表明,喷灌系统、滴灌系统和微灌系统均具有较好的节水效果。

其中,喷灌系统在作物生长、产量和水资源利用效率方面表现最佳。

实验一玉米的灌溉制度设计和灌水率的设计一、实验目的正确分析所提供的各种资料,掌握作物灌溉制度和灌水率的设计原理、方法和步骤。

二、仪器设备绘图工具、计算器三、实验内容基本资料分析。

1、玉米的地域分布玉米的种植区域遍布全国各省(区、市),而根据适宜种植的程度又较集中分布在从东北三省经冀、鲁、豫、陕走向西南的一个狭长地带,该地带玉米种植面积占全国玉米总面积的70%,产量接近玉米总产量的4/5。

根据地理位置、地势、气温、无霜期长短等条件确定玉米的播种期和种植制度,并将玉米大致分为春播和夏播两类。

我国北方北纬40度以北,多为春季播种,为春玉米。

北纬38度以南,气温较高,无霜期多在190天以上,玉米夏季播种,为夏玉米。

冀、晋、陕、鲁及新疆等省区,靠北部种植春玉米,南部复种夏玉米,中部春、夏玉米交叉种植。

长江以南一些地区有一年三熟的秋玉米,而广西、海南等省区,还可以在冬季种植玉米。

2、玉米的需水规律无论是春玉米还是夏玉米、北方玉米还是南方玉米,需水模系数(指各生育阶段需水量占全生育期总需水量的百分比)的变化趋势均是从小到大,再由大到小。

各生育阶段需水情况如下:(1)播种~拔节阶段:植株蒸腾量很小,其水分多数消耗在棵间蒸发中,玉米这个生育阶段在全生育期内时间最长,春、夏玉米分别占全生育期天数的32.4%~35.6%和30.3%~31.9%,但需水模系数最低,春玉米占23.9%~24.2%,而夏玉米仅占16. 7%~22.8%。

(2)拔节~抽雄阶段:不论是春玉米还是夏玉米,此生育阶段都处于气温较高的季节。

玉米在拔节以后,由于植株蒸腾的速率增加较快,日需水强度不断增大。

该阶段经历时间,春玉米34~40天,北方夏玉米25~32天,南方夏玉米仅18~25天。

该阶段需水模系数普遍较高,春玉米为28. 2%~33.5%,在灌溉条件下的夏玉米达28.3%~36.5%。

(3)抽雄~灌浆阶段:是玉米形成产量的关键期。

该阶段时间较短,春玉米18~24天,夏玉米16~21天。

灌溉制度试验设计书1. 引言灌溉是农业生产中至关重要的环节,合理的灌溉制度能够提高作物产量、节约水资源、减少环境污染。

为了探讨不同灌溉制度对作物生长和水资源利用的影响,本研究拟进行灌溉制度试验。

本试验设计书旨在明确试验目的、试验对象、试验方法及试验安排等事项,以确保试验的科学性和可重复性。

2. 试验目的本试验旨在研究不同灌溉制度对作物生长、产量、水分利用效率等的影响,为农业生产提供科学依据。

3. 试验对象与地点3.1 试验对象本试验以冬小麦为主要研究对象,选取具有代表性的品种。

3.2 试验地点试验地点位于我国某灌区,地势平坦,土壤肥沃,具有较好的灌溉条件。

4. 试验方法与试验设计4.1 试验方法本试验采用大田试验方法,设置不同灌溉制度处理,对作物生长、产量、水分利用效率等进行监测与分析。

4.2 试验设计4.2.1 灌溉制度处理根据国内外研究成果和当地农业生产实际,设置以下灌溉制度处理:(1)充分灌溉:根据作物需水量和土壤水分状况,保证作物在整个生长周期内水分充足;(2)亏缺灌溉:在作物生长过程中,有意识地降低灌溉水量,使土壤水分处于亏缺状态;(3)固定灌溉:在作物生长过程中,按照固定的灌溉周期和灌水量进行灌溉;(4)动态灌溉:根据作物生长阶段和土壤水分状况,调整灌溉周期和灌水量。

4.2.2 重复次数每个灌溉制度处理设置3次重复,共12个试验小区。

4.2.3 试验区设置每个试验小区面积为1亩,试验区周围设置1米宽的保护行,以确保试验的准确性。

5. 试验观测与数据收集5.1 作物生长指标观测在作物生长周期内,定期对作物高度、叶面积、分蘖数等生长指标进行观测。

5.2 产量测定在作物成熟期,对各试验小区进行测产,计算亩产量。

5.3 水分利用效率计算根据灌溉水量、降雨量、土壤水分状况等数据,计算作物水分利用效率。

5.4 数据收集与分析收集试验过程中的各项数据,进行整理、统计和分析,得出试验结果。

6. 试验周期与经费预算6.1 试验周期本试验预计历时1年,分为冬季小麦生长周期和夏季小麦生长周期。

一、实验目的1. 了解不同灌溉技术对作物生长的影响;2. 探究节水灌溉技术的节水效果;3. 评估不同灌溉技术在农业生产中的应用价值。

二、实验材料1. 作物:玉米、小麦、棉花等;2. 灌溉设备:喷灌机、滴灌设备、微喷灌设备、漫灌设备等;3. 实验场地:农田、温室等;4. 实验数据记录表格。

三、实验方法1. 实验分组:将实验地划分为若干个小区,每个小区采用不同的灌溉技术;2. 实验设计:根据作物需水量、生长周期等因素,制定合理的灌溉方案;3. 实验实施:按照设计方案,进行灌溉操作;4. 数据记录:记录各小区的灌溉量、作物生长状况、产量等数据;5. 数据分析:对实验数据进行分析,比较不同灌溉技术的效果。

四、实验结果与分析1. 不同灌溉技术对作物生长的影响(1)喷灌技术:喷灌技术具有灌溉均匀、节水等优点,但容易造成水分蒸发和土壤侵蚀。

实验结果显示,喷灌技术在玉米、小麦等作物生长初期具有一定的促进作用,但在生长后期,由于水分蒸发量大,导致作物生长受到抑制。

(2)滴灌技术:滴灌技术将水分直接输送到作物根部,节水效果显著。

实验结果显示,滴灌技术在玉米、小麦、棉花等作物生长过程中,对作物生长具有显著的促进作用,且节水效果明显。

(3)微喷灌技术:微喷灌技术通过微喷头将水分均匀喷洒到作物周围,具有节水、灌溉均匀等优点。

实验结果显示,微喷灌技术在玉米、小麦、棉花等作物生长过程中,对作物生长具有显著的促进作用,且节水效果明显。

(4)漫灌技术:漫灌技术是将水均匀地漫灌到作物周围,但节水效果较差。

实验结果显示,漫灌技术在玉米、小麦等作物生长初期具有一定的促进作用,但在生长后期,由于水分蒸发量大,导致作物生长受到抑制。

2. 节水灌溉技术的节水效果实验结果显示,滴灌技术和微喷灌技术在节水方面具有显著效果。

滴灌技术每亩地节水80立方米,微喷灌技术节水效果略低于滴灌技术,但也能达到较好的节水效果。

3. 不同灌溉技术在农业生产中的应用价值(1)滴灌技术:滴灌技术在节水、提高作物产量、改善土壤环境等方面具有显著优势,适用于水资源短缺、土壤质地较差的地区。

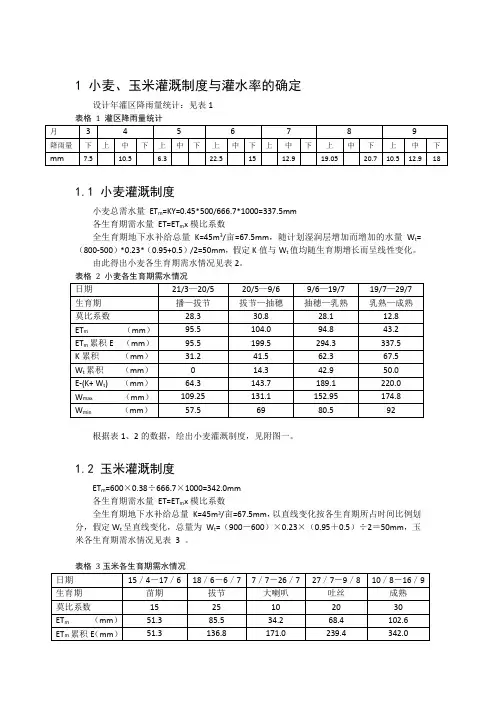

1 小麦、玉米灌溉制度与灌水率的确定设计年灌区降雨量统计:见表1表格 1 灌区降雨量统计1.1 小麦灌溉制度小麦总需水量ET m=KY=0.45*500/666.7*1000=337.5mm各生育期需水量ET=ET m x模比系数全生育期地下水补给总量K=45m3/亩=67.5mm,随计划湿润层增加而增加的水量W t=(800-500)*0.23*(0.95+0.5)/2=50mm,假定K值与W t值均随生育期增长而呈线性变化。

由此得出小麦各生育期需水情况见表2。

表格 2 小麦各生育期需水情况根据表1、2的数据,绘出小麦灌溉制度,见附图一。

1.2 玉米灌溉制度ET m=600×0.38÷666.7×1000=342.0mm各生育期需水量ET=ET m x模比系数全生育期地下水补给总量K=45m3/亩=67.5mm,以直线变化按各生育期所占时间比例划分,假定W t呈直线变化,总量为W t=(900-600)×0.23×(0.95+0.5)÷2=50mm,玉米各生育期需水情况见表3 。

表格3玉米各生育期需水情况根据表1、表3数据,绘出玉米灌溉制度,见附图一。

1.3 初步灌水率根据小麦灌溉制度,得出全生育期需对小麦进行三次灌水,时间分别是5月4日,5月30日和7月25日,灌水量分别为59.3mm,67.3mm,20mm。

由教材表1-27,小麦生育期灌水延续时间为7—10天,第一次灌水处于小麦拔节期,取T1,1=9d;第二次灌水处于小麦抽穗时期,应当及时满足小麦对水分的需求,取T1,2=7d;最后一次灌水时小麦已即将成熟,灌水量少,取T1,3=5d。

单位换算:1mm=10m3/hm2。

小麦各次初步灌水率如下:=0.042 m3/(s·100hm2)5月4日,T1,1=9d ,m1,1=59.3mm ,q1,1=0.55×59.3×10864×9=0.061 m3/(s·100hm2)5月30日,T1,2=7d ,m1,2=67.3mm ,q1,2=0.55×67.3×10864×7=0.025 m3/(s·100hm2)7月25日,T1,3=5d ,m1,3=20mm ,q1,3=0.55×20×10864×5玉米全生育期共需灌三次水,苗期5月29日灌水61.6mm,拔节期7月3日70.7mm,吐丝期8月4日89.5,mm。

大棚玉米灌溉管理制度首先,选择合适的灌溉系统是大棚玉米种植过程中至关重要的一环。

常见的灌溉系统包括滴灌、喷灌和微喷灌等。

在大棚环境下,滴灌系统是比较常用的一种,它可以将水量精确地送达到每株玉米的根部,减少水分的浪费和水分的蒸发,提高水的利用率。

另外,喷灌系统和微喷灌系统也可以根据大棚的具体情况进行选择,但需要注意的是,在使用这些系统时,要根据大棚内的温度、湿度和风速等因素进行合理调节,确保水分能够充分满足玉米的需求。

其次,灌溉水质管理也是大棚玉米种植中需要重点关注的问题之一。

玉米对水质的要求比较高,如果灌溉水质不符合要求,容易导致水土流失、土壤盐碱化等问题,严重影响玉米的生长和发育。

因此,在大棚玉米种植过程中,应该定期监测灌溉水的水质指标,如PH 值、氮磷钾含量、重金属污染等,确保水质符合要求。

同时,还应该根据灌溉水质的不同情况,进行合理的水肥配比,使玉米能够得到充分的营养和水分供应。

再次,灌溉频率和用水量的控制也是大棚玉米种植中需要注意的问题之一。

根据玉米的生长发育阶段和大棚内的温度、湿度等因素,合理控制灌溉的频率和用水量,可以有效防止水分过量或者不足的问题。

在玉米的生长初期,应该适当增加灌溉频率和用水量,确保玉米根系能够得到充分的水分供应,促进玉米的生长。

而在开花结果期,应该适当减少灌溉频率和用水量,避免玉米过度吸收水分导致产量下降的情况。

总的来说,大棚玉米的灌溉管理制度是一个系统工程,需要综合考虑灌溉系统选择、灌溉水质管理、灌溉频率和用水量的控制等方面。

只有做好这些工作,才能够确保大棚玉米的生长发育良好,产量和质量都能够得到提升。

希望通过本文的介绍,读者能够更加深入地了解大棚玉米的灌溉管理制度,为实际生产提供一定的参考和指导。

玉米灌溉制度玉米是世界上最重要的粮食作物之一,也是全球最广泛种植的农作物之一。

玉米的生长和产量受到很多因素的影响,其中最重要的因素之一就是水分。

适当的灌溉是保障玉米生长和产量的关键。

为了确保玉米灌溉的有效性和可持续性,农业部门制定了一套玉米灌溉制度。

这套制度的核心是科学灌溉、节约用水和保护环境。

首先,科学灌溉是确保玉米生长所需水分的关键。

根据玉米不同生长阶段的需要,制定合理的灌溉计划。

在玉米生长的早期阶段,由于幼苗对水分的需求较小,灌水量可以适当减少;而在抽雄阶段和结实期,由于玉米对水分的需求最大,灌水量应适当增加。

通过合理的灌溉,可以确保玉米生长健壮,产量丰收。

其次,节约用水是玉米灌溉制度的重要原则之一。

在灌溉过程中,采取一系列节水措施,如利用滴灌和喷灌技术,降低用水量。

滴灌和喷灌技术可以将水直接送到玉米根部,减少水分的蒸发和流失,提高灌溉的效果。

此外,还可以合理利用雨水资源,通过雨水集中系统进行灌溉,减少对地下水和水源的依赖。

最后,玉米灌溉制度还注重保护环境。

在灌溉过程中,采取措施减少土壤和水源的污染。

灌溉水的质量检测、合理使用化肥和农药、加强土壤保护等措施,有助于减少对环境的影响,提高农田的持续利用率。

同时,玉米灌溉制度还要求农民加强管理和技术培训。

农民应及时了解和学习关于玉米灌溉的最新技术和知识,提高灌溉水平。

农业部门应加强培训和指导,为农民提供科学的灌溉技术和操作方法。

综上所述,玉米灌溉制度是确保玉米生长和产量的关键措施。

科学灌溉、节约用水和保护环境是这套制度的核心原则。

同时,农民的管理和技术培训也是实施这套制度的重要环节。

通过严格执行玉米灌溉制度,可以提高玉米产量,保证粮食安全,为农业可持续发展做出贡献。

秋玉米节水灌溉方法试验方法以当地灌水习惯为处理Ⅰ,按处理互的75%、50%灌水量为Ⅱ、Ⅲ处理,每处理重复3次,另设仅灌出苗水的不灌处理为对照,试验小区0.2亩,共10个小区,自来水浇灌,水表计量。

结果与分析一、出苗期灌水与出苗关系处理Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。

出苗期亩灌水量分别为30、22.5、15立方米,不灌处理亩灌水量29.1立方米。

播种当天灌1次(10立方米/亩),隔4天后再灌1次、供试品种为丹玉十三,种子出苗率达96%、出苗期自然降雨仅3.1毫米,平均气温27.3摄氏度。

试验结果表明,在播种当天灌水的基础上,以处理Ⅲ灌水量为15立方米的出苗率高,达92.5%,灌水量增加,出苗率反而下降,如处理Ⅱ、Ⅰ分别为90.6%和85.3%,但在出苗期灌1次水的出苗率最高,达95.6%。

因此,在浇灌均匀、正常气温情况下,出苗期亩补灌少量(15立方米)或仅出苗期灌1次为宜。

二、拔节、抽雄与灌水关系。

1992年秋玉米拔节、抽雄阶段,遇上自然降雨193.59毫米,已能满足秋玉米正常生长发育,未行灌水。

但遇秋旱年份,若发现午间边行发生卷叶,必须及时灌水。

三、灌浆期灌水技术问题。

本试验秋玉米9月21日抽雄,9月24日进入灌浆前期,9月25日各处理的植株,在午间边行发生卷叶现象,经测定,处理Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和不灌处理的土壤含水率分别为14.6%、15.0%、14.5%、14.7%,说明土壤含水量已不能满足玉米生理需求。

9月26日立即对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别每亩灌水14、10.5、7立方米,9月27日测得处理Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及不灌处理的土壤含水率相应为19.3%、19.74%、17.10%、13.13%,除不灌处理的玉米外,其他三个处理的玉米株叶恢复正常状况,说明土壤含水率在17.l%(处理Ⅲ),即可满足需水要求,除10月4日自然降雨67.1毫米补给土壤贮水外,于10月16日、11月2日对处理Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别进行亩灌水12、9、6立方米。

灌浆期灌水达到极显著增产效果。

一、课程名称玉米灌溉技术二、课程目标1. 了解玉米灌溉的基本原理和重要性。

2. 掌握玉米灌溉系统的设计方法和技术。

3. 熟悉玉米灌溉的水资源管理和节水措施。

4. 能够运用所学知识解决玉米灌溉中的实际问题。

三、课程内容1. 引言- 玉米灌溉的意义和背景- 玉米灌溉的发展现状和趋势2. 玉米灌溉的基本原理- 玉米需水量分析- 玉米灌溉制度制定3. 玉米灌溉系统设计- 灌溉水源选择- 灌溉系统组成- 灌溉系统设计计算- 灌溉系统布置4. 玉米灌溉技术- 漫灌技术- 喷灌技术- 微灌技术(滴灌、微喷灌)- 玉米灌溉水肥一体化技术5. 玉米灌溉水资源管理- 灌溉水资源评估- 灌溉水资源分配- 灌溉水资源保护6. 玉米灌溉节水措施- 灌溉节水技术- 灌溉节水管理- 灌溉节水政策7. 玉米灌溉案例分析- 国内外玉米灌溉成功案例- 玉米灌溉失败案例分析8. 课程总结与展望- 玉米灌溉技术的发展趋势- 课程总结与反思四、教学方法1. 讲授法:讲解玉米灌溉的基本原理、设计方法和技术。

2. 案例分析法:通过实际案例分析,让学生掌握玉米灌溉的解决方法。

3. 讨论法:组织学生就玉米灌溉中的问题进行讨论,提高学生的分析和解决问题的能力。

4. 实验法:进行玉米灌溉实验,让学生亲身体验玉米灌溉技术。

5. 现场教学:组织学生到玉米灌溉现场进行实地考察,了解玉米灌溉的实际应用。

五、考核方式1. 平时成绩:包括课堂表现、作业完成情况等。

2. 期末考试:书面考试,考核学生对玉米灌溉知识的掌握程度。

3. 课程设计:学生独立完成玉米灌溉系统设计,考察学生的实践能力。

六、教学资源1. 教材:《玉米灌溉技术》2. 课件:制作与课程内容相关的PPT课件。

3. 实验器材:滴灌设备、喷灌设备、土壤水分测定仪等。

4. 现场教学基地:选择玉米灌溉现场进行实地教学。

七、教学进度安排1. 第一周:介绍课程内容,讲解玉米灌溉的基本原理。

2. 第二周:讲解玉米灌溉系统设计,介绍灌溉水源选择和系统组成。

实验一玉米的灌溉制度设计和灌水率的设计一、实验目的正确分析所提供的各种资料,掌握作物灌溉制度和灌水率的设计原理、方法和步骤。

二、仪器设备绘图工具、计算器三、实验内容基本资料分析。

1、玉米的地域分布玉米的种植区域遍布全国各省(区、市),而根据适宜种植的程度又较集中分布在从东北三省经冀、鲁、豫、陕走向西南的一个狭长地带,该地带玉米种植面积占全国玉米总面积的70%,产量接近玉米总产量的4/5。

根据地理位置、地势、气温、无霜期长短等条件确定玉米的播种期和种植制度,并将玉米大致分为春播和夏播两类。

我国北方北纬40度以北,多为春季播种,为春玉米。

北纬38度以南,气温较高,无霜期多在190天以上,玉米夏季播种,为夏玉米。

冀、晋、陕、鲁及新疆等省区,靠北部种植春玉米,南部复种夏玉米,中部春、夏玉米交叉种植。

长江以南一些地区有一年三熟的秋玉米,而广西、海南等省区,还可以在冬季种植玉米。

2、玉米的需水规律无论是春玉米还是夏玉米、北方玉米还是南方玉米,需水模系数(指各生育阶段需水量占全生育期总需水量的百分比)的变化趋势均是从小到大,再由大到小。

各生育阶段需水情况如下:(1)播种~拔节阶段:植株蒸腾量很小,其水分多数消耗在棵间蒸发中,玉米这个生育阶段在全生育期内时间最长,春、夏玉米分别占全生育期天数的32.4%~35.6%和30.3%~31.9%,但需水模系数最低,春玉米占23.9%~24. 2%,而夏玉米仅占16.7%~22.8%。

(2)拔节~抽雄阶段:不论是春玉米还是夏玉米,此生育阶段都处于气温较高的季节。

玉米在拔节以后,由于植株蒸腾的速率增加较快,日需水强度不断增大。

该阶段经历时间,春玉米34~40天,北方夏玉米25~32天,南方夏玉米仅18~25天。

该阶段需水模系数普遍较高,春玉米为28.2%~33.5%,在灌溉条件下的夏玉米达28.3%~36.5%。

(3)抽雄~灌浆阶段:是玉米形成产量的关键期。

该阶段时间较短,春玉米1 8~24天,夏玉米16~21天。

灌溉制度试验报告一、前言为了提高我国农业灌溉水利用效率,优化灌溉制度,降低农业用水成本,提高作物产量和水分利用效率,我们进行了灌溉制度试验。

本报告总结了试验过程中的各项指标、数据及分析结果,为今后灌溉制度的改进和推广提供科学依据。

二、试验目的1. 研究不同灌溉制度对作物产量和水分利用效率的影响;2. 探讨灌溉制度对土壤水分、土壤肥力和作物生长状况的影响;3. 优化灌溉制度,提高农业灌溉水利用效率。

三、试验地点与时间1. 试验地点:XX地区农业科技试验示范基地;2. 试验时间:20XX年4月至20XX年10月。

四、试验材料与方法1. 试验作物:小麦、玉米;2. 灌溉设备:水泵、滴灌带、喷灌设备等;3. 试验方法:采用大田试验和室内试验相结合的方法,设置不同灌溉制度处理组和对照组,对比分析各项指标。

五、试验结果与分析1. 不同灌溉制度对作物产量的影响通过对比不同灌溉制度处理组和对照组的小麦和玉米产量,发现灌溉制度对作物产量具有显著影响。

适量灌溉可以提高作物产量,过多或过少的灌溉都会导致产量下降。

具体来说,滴灌处理的小麦和玉米产量均高于喷灌和漫灌处理,说明滴灌制度有利于提高作物产量。

2. 不同灌溉制度对水分利用效率的影响通过监测土壤水分变化和作物生育期耗水量,分析不同灌溉制度下的水分利用效率。

结果表明,滴灌制度下的水分利用效率最高,喷灌次之,漫灌最低。

适量灌溉可以提高水分利用效率,过多或过少的灌溉都会导致水分浪费。

3. 不同灌溉制度对土壤水分、土壤肥力和作物生长状况的影响通过对不同灌溉制度处理组的土壤水分、土壤肥力和作物生长状况进行监测和分析,发现滴灌制度有利于保持土壤水分平衡,提高土壤肥力,促进作物生长。

喷灌和漫灌处理在土壤水分和土壤肥力方面表现较差,对作物生长产生一定不利影响。

六、结论与建议1. 结论通过本次试验,我们得出以下结论:(1)灌溉制度对作物产量和水分利用效率具有显著影响,适量灌溉可以提高作物产量和水分利用效率;(2)滴灌制度有利于保持土壤水分平衡、提高土壤肥力和促进作物生长;(3)喷灌和漫灌制度在土壤水分、土壤肥力和作物生长方面表现较差。

实验一玉米的灌溉制度设计和灌水率的设计

一、实验目的

正确分析所提供的各种资料,掌握作物灌溉制度和灌水率的设计原理、方法和步骤。

二、仪器设备

绘图工具、计算器

三、实验内容

基本资料分析。

1、玉米的地域分布

玉米的种植区域遍布全国各省(区、市),而根据适宜种植的程度又较集中分布在从东北三省经冀、鲁、豫、陕走向西南的一个狭长地带,该地带玉米种植面积占全国玉米总面积的70%,产量接近玉米总产量的4/5。

根据地理位置、地势、气温、无霜期长短等条件确定玉米的播种期和种植制度,并将玉米大致分为春播和夏播两类。

我国北方北纬40度以北,多为春季播种,为春玉米。

北纬38度以南,气温较高,无霜期多在190天以上,玉米夏季播种,为夏玉米。

冀、晋、陕、鲁及新疆等省区,靠北部种植春玉米,南部复种夏玉米,中部春、夏玉米交叉种植。

长江以南一些地区有一年三熟的秋玉米,而广西、海南等省区,还可以在冬季种植玉米。

2、玉米的需水规律

无论是春玉米还是夏玉米、北方玉米还是南方玉米,需水模系数(指各生育阶段需水量占全生育期总需水量的百分比)的变化趋势均是从小到大,再由大到小。

各生育阶段需水情况如下:

(1)播种~拔节阶段:植株蒸腾量很小,其水分多数消耗在棵间蒸发中,玉米这个生育阶段在全生育期内时间最长,春、夏玉米分别占全生育期天数的

32.4%~35.6%和30.3%~31.9%,但需水模系数最低,春玉米占23.9%~24. 2%,而夏玉米仅占16.7%~22.8%。

(2)拔节~抽雄阶段:不论是春玉米还是夏玉米,此生育阶段都处于气温较高的季节。

玉米在拔节以后,由于植株蒸腾的速率增加较快,日需水强度不断增大。

该阶段经历时间,春玉米34~40天,北方夏玉米25~32天,南方夏玉米仅1 8~25天。

该阶段需水模系数普遍较高,春玉米为28.2%~33.5%,在灌溉条件下的夏玉米达28.3%~36.5%。

(3)抽雄~灌浆阶段:是玉米形成产量的关键期。

该阶段时间较短,春玉米1 8~24天,夏玉米16~21天。

需水模系数的区域差异性较大,辽宁春玉米平均为17.9%,而山西北部春玉米达28.4%,安徽中部夏玉米为23.7%。

(4)灌浆~成熟阶段:除部分春玉米外,此阶段多数地方气温渐降,叶片也开始发黄,该阶段持续时间:春小麦30~36天,夏玉米22~28天。

黄河以北地区,无论春玉米或夏玉米,需水模系数大都为25%左右。

而南方多数省份,生育期正常供水情况下,夏玉米需水模系数一般29%~34%,春玉米也在27%以上。

四、实验成果

玉米的灌溉制度表

分区

水文年

份灌水定额(立方米/亩)灌溉定额

(立方米/

亩)

产量水平

(千克/亩)播前苗期拨节抽穗灌浆

中区一般年1515252520125420东北区一般年1414242419120408西北区一般年1414232318115403西南区一般年1313212117105402东南区一般年1313222218110404

灌水率计算表格

本设计采用灌溉保证率法确定灌溉设计标准,根据当地水土资源和经济可行建设方案,其灌溉保证率取50%和75%。

工程灌溉形式为管道防渗,灌溉水利用系数取0.8。

灌溉用水量

(1)种植面积及植物种植比例的确定

根据当地气侯、土壤、种植习惯、劳力等确定560亩耕地全部种植玉米。

(2)作物有效降雨量

有效降雨分作物播前有效降雨和生产期内有效降雨量两项。

由于当地无资料,雨量资料采用附件地区五台县城雨量站50年的实测资料频率分析,采取P=50%,P=75%的典型年分别为1996年和2000年。

典型年降雨量见表4-1,降雨量有效利用系数见表4-2

对典型年各种作物播前及生育期内每次实际降雨量,按有效利用系数扣除损失后,计算播前及生育期有效降雨量,计算结果见表4-3.扣除办法采用了“山西省水利厅《灌溉管理》”一书中的推荐方法。

(3)作物需水量

a、作物产量及需水系数的确定

作物需水量的确定,采用以计划产量为参数的需水系数法。

作物计划产量,根据本地区历年作物产量,结合五台县农业规划的数值确定。

作物需水系数,是根据省水科所灌溉试验资料及附近灌区的试验资料确定,玉米需水系数为0.5.

b、作物总需水量计算

作物总需水量计算公式:E=KY

式中:E —作物总需水量(方/亩)

K —需水系数(方/公斤)

Y —作物亩产量(公斤/亩)

根据上式可计算出玉米在生育期内总需水量E=500×0.5=250m3/亩。

(4)净灌溉定额的确定

灌溉定额采用计算公式:

M=M1+M2

M1=666.7Hγ(βmax-β0)-P′有效

M2=E-P有效-W1+W2

上式中:

M —灌溉定额(m3/亩)

M1—作物播前灌水定额

M2—作物生育期灌溉定额

H —土壤计划湿润层最大深度,取H=0.6米

γ—土壤干容重,取1.42t/m3

βmax—播前土壤田间持水率,即土壤含水率上限,取βmax=24%

β0—播前土壤耕作层内平均含水率,取最大持水率的60%。

P′有效—播前有效降雨量,mm

P有效—作物生育期有效降雨量,mm

E——作物生育期内总需水量

W1——播前土壤耕作层要求含水量,其值为666.7 Hγβ1,β1按最大持水率的60%计

W2——收割前耕作层含水量,其值为666.7 Hγβ2,β2按最大持水率的80%计

计算成果见表,4-4

(5)毛灌水定额的确定

管道为一级管道,直接送到地头,根据灌区现状测算,其灌溉水有效利用系数为0.8.

P=50%: 151.7/0.8=189.63m3/亩。

P=75%: 188.9/0.8=236.13m3/亩。

(6)灌溉用水量

560亩水浇地相应于50%和75%保证率毛用水量分别为:

P=50%: 189.63×560=10.62万m3。

P=75%: 236.13×560=13.22万m3。

灌溉制度设计

理论灌水定额的确定

对于高产增产作物,不仅灌水要求做到适时灌水,而且要求灌溉量要适度。

适时适量灌水不仅可防止超渗漏引起水肥设施,同时对作物生长也有利,所以在制度灌水定额时采用勤灌浅灌的原则。

采用公式:m=666.7h()η

γ

β

β

β/

2

1土

-

式中:m—设计灌水定额,mm

h---计划湿润层深度(mm),取0.6m

β—田间持水率,β=24%

β1—土壤适宜含水量上限。

取β1=0.9

β2—土壤适宜含水量下限。

取β2=0.6

γ土—土壤干容重,γ土=1.42t/m3

m=10h

()

水

土γ

γ

β

β

β/

2

1

-

=666.7×0.6×0.26×(0.9-0.6)×1.42/0.8

=51.1m3。

(2)灌溉制度的拟定

根据作物灌溉制度和灌水定额理论计算,拟定各类作物灌水次数和灌水定额见表5-1。

灌水时间根据作物生长阶段及群众丰产灌水经验来确定。

经修正后,制定出本灌区灌溉制度,见表5-2。