以《背影》和《老王》为例探究人物形象塑造的方法.

- 格式:ppt

- 大小:93.00 KB

- 文档页数:8

以《背影》和《老王》为例探究人物形象塑造的方法一.导入回忆第二单元,我们学到了……他们或善良,或温情。

作者为什么能把他们刻画的如此形象呢,今天我们就来探究人物形象塑造的方法,以《背影》和《老王》为例。

来了解作者为什么能把他们刻画的如此生动感人。

师:作者用了哪些手法来写父亲和老王的外貌描写,动作描写,语言描写。

师:你印象最深刻的是什么描写呢二.人物形象塑造方法探究1.出示幻灯片:①什么叫人物的外貌描写?也称肖像描写。

即是对人物的外貌特征(包括人物的容貌、衣着、神情、体型、姿态等等)进行描写,以揭示人物的思想性格,表达作者的爱憎,加深读者对人物的印象。

②找出文段人物外貌描写的句子。

父亲是个胖子,……我看见他戴着黑布小帽穿着黑布大马褂,深青色棉袍。

作用:写出了父亲体型特点,为下文的爬月台买桔子的艰难做铺垫。

抓住衣着特点,写出了经济上的拮据,父亲的穿着很朴素,给儿子的是最好的,从哪里可以看出来?(紫皮大衣、给我买桔子),体现了父亲的爱子之心2.思考:从作者描写人物的外貌的语句中,你受到什么启发?抓住特点、描写重点、体现个性,不用面面俱到为了使艺术作品更有说服力、感染力,必须尽可能地使人物多行动。

——高尔基他用两手攀在上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,……他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我皮大衣上。

于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。

师:如果这里探(弯),攀(搭),微倾(转)换一下可以吗?同学们什么时候用到攀这个动作呢?比如爬山够不着的时候生:微顷,我读到了父亲很吃力,师:攀爬月台这个动作不适合肥胖的老年人做这是一个艰难的背影,这是个多么感人的画面啊,写父亲攀爬月台的起始动作,作用写出了父亲对我的爱,望着父亲攀爬月台的背影,我顿悟父亲对我的爱,引得读者都联想起父爱……表现了父亲买橘子虽然辛苦,心里却很高兴。

作者为什么花这么多的笔墨来刻画这个场面吗?古人说两句三年得,说明古人是多么重视字词的锤炼。

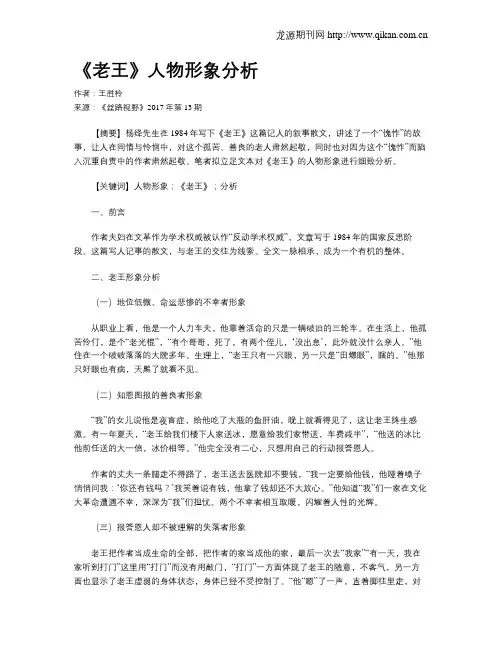

《老王》人物形象分析作者:王胜柃来源:《丝路视野》2017年第13期【摘要】杨绛先生在1984年写下《老王》这篇记人的叙事散文,讲述了一个“愧怍”的故事,让人在同情与怜悯中,对这个孤苦、善良的老人肃然起敬,同时也对因为这个“愧怍”而陷入沉重自责中的作者肃然起敬。

笔者拟立足文本对《老王》的人物形象进行细致分析。

【关键词】人物形象;《老王》;分析一、前言作者夫妇在文革作为学术权威被认作“反动学术权威”,文章写于1984年的国家反思阶段。

这篇写人记事的散文,与老王的交往为线索。

全文一脉相承,成为一个有机的整体。

二、老王形象分析(一)地位低微、命运悲惨的不幸者形象从职业上看,他是一个人力车夫,他靠着活命的只是一辆破旧的三轮车。

在生活上,他孤苦伶仃,是个“老光棍”,“有个哥哥,死了,有两个侄儿,‘没出息’,此外就没什么亲人。

”他住在一个破破落落的大院多年。

生理上,“老王只有一只眼,另一只是“田螺眼”,瞎的。

”他那只好眼也有病,天黑了就看不见。

(二)知恩图报的善良者形象“我”的女儿说他是夜盲症,给他吃了大瓶的鱼肝油,晚上就看得见了,这让老王终生感激。

有一年夏天,“老王给我们楼下人家送冰,愿意给我们家带送,车费减半”,“他送的冰比他前任送的大一倍,冰价相等。

”他完全没有二心,只想用自己的行动报答恩人。

作者的丈夫一条腿走不得路了,老王送去医院却不要钱,“我一定要给他钱,他哑着嗓子悄悄问我:‘你还有钱吗?’我笑着说有钱,他拿了钱却还不大放心。

”他知道“我”们一家在文化大革命遭遇不幸,深深为“我”们担忧。

两个不幸者相互取暖,闪耀着人性的光辉。

(三)报答恩人却不被理解的失落者形象老王把作者当成生命的全部,把作者的家当成他的家,最后一次去“我家”“有一天,我在家听到打门”这里用“打门”而没有用敲门,“打门”一方面体现了老王的随意,不客气,另一方面也显示了老王虚弱的身体状态,身体已经不受控制了。

“他“嗯”了一声,直着脚往里走,对我伸出两手”这里是他唯一感到温暖的地方,一点也不客气。

《老王》课例比较研究引言《老王》是杨绛先生的一篇散文,描写了作者与老王之间的交往经历,表达了作者对社会底层人民的同情与。

在语文教学中,《老王》常常被选为经典篇目,供学生进行深入学习和分析。

本文旨在比较研究《老王》课例的不同教学特点和方法,以便为语文教学提供有益的参考。

研究内容1、老王课例的基本情况《老王》课例是由杨绛先生执教,课程时长为一学时,授课地点为某中学课堂。

本文选取两个不同版本的《老王》课例,分别称为课例A 和课例B,以便进行比较研究。

2、老王课例的教学特点课例A和课例B在教学模式、教学方法和教学效果上存在一定差异。

课例A注重学生自主探究,通过引导学生阅读文本、小组讨论等方式,让学生深入理解作者的情感世界。

课例B则更注重教师讲解,由教师带领学生分析文本,使学生更好地掌握语文知识。

3、其他课例的对比分析选取了另外两个经典篇目《背影》和《荷塘月色》的课例,与《老王》课例进行对比。

在教学模式方面,《背影》课例采用情感教育法,注重挖掘文本中的情感元素;《荷塘月色》课例则采用诵读法,通过反复诵读,培养学生的语感。

在教学方法上,《背影》课例采用问题导向法,通过设置一系列问题,引导学生深入思考;《荷塘月色》课例则采用情境模拟法,通过模拟文本中的情境,让学生更好地理解作者的情感。

总结结论通过比较研究,《老王》课例在引导学生深入挖掘作者情感方面具有一定的优势。

然而,在教学方法和教学效果上,其他课例也有其独特之处。

为了提高语文教学质量,建议教师在教学过程中结合实际情况,汲取各种课例的优点,为学生提供更加丰富、立体的学习体验。

在教学模式方面,应该学生的情感教育和语文素养的培养,让学生在自主探究的过程中深入理解文本。

同时,教师也应该发挥引导作用,为学生提供必要的指导。

在教学方法上,应该注重问题导向、情感教育、诵读法等多种方法的融合运用,使学生在多样化的学习方式中感受到语文学习的乐趣。

此外,情境模拟法也是帮助学生深入理解文本的有效途径之一,教师可以根据教学内容适当运用。

《老王》人物形象分析《老王》是一篇回忆性散文,作者记叙了自己从前同老王交往中的几个生活片段,刻画了一个穷苦卑微但心地善良、老实厚道的“老王”形象,表达了作者一家对老王那样不幸者的关心、同情和尊重。

表现出底层劳动者在遭受不幸生活中的那份不变的善良淳朴天性。

散文中的形象包括人物形象和物象形象两种。

本篇课文主要分析人物形象。

对于人物形象的分析我们应该通过作品把人物形象的特点,了解他的社会意义以及作者创造这一形象的作用,进而理解他对作品主旨表达的作用。

此外,还需要重点把握:1.思想性包括人物形象的性格特征和人物形象的社会意义两个方面。

要注意他所解释的作品主题和现实意义。

2.艺术性主要是人物形象的塑造方法。

包括正面描写和侧面描写两类。

其中正面描写包括:肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写。

本文中,在思想上我们可以用两个词来形容老王:1)命苦2)人善。

1)命苦表现在文章中:A靠一辆破旧的三轮车维持生计。

B没有什么亲人,打了一辈子光棍。

C眼睛不好,一只眼睛是瞎的因此生意也不好。

D住在荒僻小胡同的塌败小屋里。

以上可以看出老王生活的穷苦卑微,凄凉艰难。

2)心善表现在文章中:A愿意给我们家带送冰块,车费减半,他送的冰块比别人的大一倍价格却相同。

(人老实)B送钱先生看病不要钱,拿了钱还不放心,担心人家看病钱不狗(有良知,不贪心)C给三轮车撞护栏,为客人着想(体贴客人)D受了人家恩惠不忘偿还,行将就木还要硬撑着拿了香油和鸡蛋上门。

(懂得感恩,善良有知恩图报的好人)本文的艺术性上本文主要体现在1)肖像描写2)语言描写3)动作描写1)肖像描写:A老王不仅老,他只有一只眼,另一只是“田螺眼”,瞎的。

B见老王直僵僵地镶嵌在门框里。

往常他坐在登三轮的座上,或抱着冰伛着身子进我家来,不显得那么高。

名师教学活动有效设计探秘以《老王》教学为例一、概述教学活动是教育教学中至关重要的环节,其设计的有效性直接关系到学生的学习效果和教学质量。

名师的教学活动设计往往独具匠心,能够激发学生的学习兴趣,引导他们深入思考,从而达到良好的教学效果。

本文将以《老王》的教学为例,深入探秘名师如何有效设计教学活动,以期为广大教师提供有益的借鉴和启示。

在《老王》这篇文章的教学中,名师通过精心设计的教学活动,成功地将文本内容与学生的生活实际相结合,使学生在轻松愉快的氛围中深入理解文本,感受作者的情感,同时也锻炼了学生的思维能力和语言表达能力。

本文将从名师的教学活动设计理念、具体设计内容以及实施效果等方面进行详细阐述,以期能够揭示名师教学活动设计的奥秘,为教师的专业成长提供有益的参考。

1. 阐述名师教学活动有效设计的重要性名师教学活动有效设计的重要性,不仅在于提升教学质量,更在于促进学生全面发展。

有效的教学设计能够精准把握学生的学习需求,激发其学习兴趣,引导其深入思考,从而达到事半功倍的教学效果。

名师的教学活动设计往往注重知识与技能的融合,通过巧妙的教学安排,使学生在掌握基础知识的同时,能够提升实践能力,培养创新精神。

这种设计不仅有助于提高学生的学业成绩,更能够为其未来的职业发展奠定坚实的基础。

名师的教学活动设计还注重情感、态度与价值观的培养。

他们善于通过教学活动引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,培养学生的社会责任感和公民意识。

这样的设计不仅能够提升学生的综合素质,更有助于其成为具有社会责任感和担当精神的公民。

名师的教学活动设计还具有示范和引领作用。

他们的教学理念和教学方法往往能够引领教学改革的潮流,推动教育教学的不断创新和发展。

同时,名师的教学活动设计也能够为其他教师提供借鉴和学习的机会,促进教师队伍的整体提升。

名师教学活动有效设计的重要性不容忽视。

我们应该积极学习名师的教学经验和方法,不断提升自己的教学设计能力,以更好地服务于学生的成长和发展。

以《老王》为例探讨人物多重形象的解读赏析方法摘要:针对叙事类散文中人物形象的解读,是阅读教学的重要部分。

人物形象具有多重复杂的情感和思索,需要进一步设计引导探究。

《老王》中“我”这一人物的多重特征和内心活动解读有助于学生更深刻地理解文本,达到思想和情感的最佳教育效果,在教学过程中同时归纳文学作品人物解读方法。

关键词:人物形象多重解读《老王》在散文教学设计中,学生对人物复杂而幽微的内心活动及情感的理解把握,向来是教学的难点。

课文《老王》作为现当代散文中的名家名作,反映了中国知识分子关注民生的传统与的自省精神。

如何向学生传递这种深沉内敛、隐忍含蓄的具有民族性的人物性格与情感,以及知识分子的矛盾与彷徨,成为教学的重难点。

经过多次研读文本,学生在教师的引导下,能够以课文为抓手,以小组合作探究、师生互动的形式,由表及里、由浅入深地了解作者潜藏于文本的自我剖析与深刻自白,对于学生理解同类文本,进一步掌握人物赏析方法,提升阅读体验,具有借鉴意义。

一、认识人物完整形象,明确“多重”与“丰富”经典文学作品塑造人物大都注重其立体化与生活化,仅作表面化的解读则会遗失文本大部分的隐藏信息,造成文本传递过程中艺术性和思想性的流失与浪费。

在解读人物时,最初从文本中获取的是表面的一层“洋葱”,是几乎人人可轻易触及的理解层面。

然而,具有思想性和艺术性的文本,不满足于这种浅直扁平的表达,其往往结构精巧、寓繁于简,那么教师需要找到触及多层“洋葱”的线索,以有说服力的证据引领学生的解读。

例如,在教师引导学生分析文本之后,可以归纳出在面对老王时,文中赋予“我”这个形象至少三个层次的特征(如下图):第一层次——“我”的“善意”与“给予”第二层次——“我”的“俯瞰”与“疏离”第三层次——“我”的“内省”与“愧怍”在教学设计上,采用追问质疑法,很快就有学生提出对“完全善意”解读的质疑,反而感觉到了文本在很多处都流露冷漠,分析到“我”对老王还有距离和“俯瞰”,而且这样的内心活动是符合人性与生活的真实的,那么如果仅仅解读至此,文本尽管接近了现实主义文学的原则,但其内核意义又陷入了模糊与茫然。

探究人物形象塑造的方法——以《背影》和《老王》为例一、导入:在灿烂的文学宝库里,作家用他们神奇的妙笔,为我们刻画了众多栩栩如生的人物形象,比如勇武过人的武松,足智多谋的诸葛亮,神通广大的孙悟空,在作家的笔下,这些人物性格鲜明,给我们留下了深刻的印象,让我们久久难忘。

作者为什么能把他们刻画的如此形象呢,今天我们就来探究人物形象塑造的方法,以《背影》和《老王》为例。

来了解作者为什么能把他们刻画的如此生动感人。

(ppt1) 二、课文分析(一)背影师:请你打开课文《背影》找一找作者用了哪些手法来塑造父亲的?文中最能打动你的是哪个片段或细节?(ppt2)生:语言,行动,外貌……出示(ppt3)生齐读。

这是什么时候的背影?父亲的背影为何如此感人,你能找出文中的语句来评点吗?“戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍”通过外貌描写写出父亲自己衣着朴素,给儿子的最好的紫毛大衣。

表现父亲对儿子的爱。

探、攀、缩、倾,(动作)蹒跚、肥胖、慢慢、微(细节修饰)这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

(侧面描写)读出感动(个人、男读,女读)运用人物描写来塑造人物形象过渡:父亲给买橘子的背影让我在“最是男儿有泪不轻弹的年纪”情不自禁的留下了感动之泪。

还有什么原因吗?(典型背景)这篇文章作者是在介入背景。

你能说说作者写这篇文章时的感情吗?为什么父亲买橘子的事情最让你感动。

(典型事例)小结:从同学们的分析中老师归纳一下。

朱自清在塑造父亲这个人物形象中用了这么些招儿。

出示P人物形象塑造方法:1、典型事例2、典型环境(特殊的背景、感人的情境……)3、人物描写(正面描写、侧面描写)……外貌:父亲是个胖子,……我看见他戴着黑布小帽穿着黑布大马褂,深青色棉袍。

作用:写出了父亲体型特点,为下文的爬月台买桔子的艰难做铺垫。

抓住衣着特点,写出了经济上的拮据,父亲的穿着很朴素,给儿子的是最好的,从哪里可以看出来?(紫皮大衣、给我买桔子),体现了父亲的爱子之心从作者描写人物的外貌的语句中,你受到什么启发?①抓住特点、描写重点、体现个性,不用面面俱到动作:为了使艺术作品更有说服力、感染力,必须尽可能地使人物多行动。

以《背影》为例谈方法问题一、方法问题寻求一致性还是矛盾性:社会学的方法,例如,讲《荷塘月色》,说是“四·一二”大屠杀以后,知识分子的苦闷,不能同流合污,又不能直接投身革命的矛盾心情。

这个说法,不能说错,但是,也不能说有多对,因为,第一,这与作品有些关系,并不是作品的真正内容,作品写的是“独处”的“自由”,孤独的美好;这里的自由不是政治概念,而是伦理概念。

第二,这样说,不能说明作品的艺术特点,例如,本文对于诗意的追求。

文章内部的不平衡,哪些地方特别好,哪些地方比较一般。

第三,如果满足于作品与现实的一致,那么,作为一种普遍的方法,是不是行得通。

如,拿来分析冰心的诗就无从下手。

第四,例如,拿来分析《背影》,就更难办了。

《背影》反映了什么样的社会现实呢?第五,方法问题,这种说法的特点,是寻求作品内容与社会现实之间的一致性的,这里就有一个原则问题了,从方法论来看,究竟是分析作品与现实之间的矛盾性还是寻求作品与现实之间的统一性?由此可见:1、光是寻求作品社会意义是不够的,不能成为一种科学的、深刻的方法。

2、即使找到了社会现实意义,也并不能满足教学要求。

因为背影的艺术特点,是不能从这种方法中得到解释的。

3、从理论上来说,所谓分析就是分析矛盾。

⑴从文学创作来说,就是现实与艺术的矛盾、差异,而不是统一、等同,如果统一等同了,就没有艺术可言了,艺术就成了对于现实的照抄,作家就没有创造的功劳了。

⑵从艺术本身来说,不同形式的不同规范,同一形式的不同风格创造,都是以差异为特点的,也就是以矛盾分析为基础,而不是从统一性中所能获得的。

4、最重要的是,从分析矛盾的操作性来说。

第一,矛盾是内在的,尤其是经典性作品,往往是天衣无缝的,因而,关键不在于要求分析矛盾而在于揭示矛盾。

而矛盾是潜在的,不是浮在表面上的。

第二,从方法的操作性来说,不能满足于一篇一篇孤立地讲作品,应该把作品放在一系列的作品的比较中,来观察差异,以便找出矛盾的切入口。

《老王》公开课教案《老王》公开课教案作为一名老师,有必要进行细致的教案准备工作,借助教案可以更好地组织教学活动。

那么大家知道正规的教案是怎么写的吗?以下是小编为大家收集的《老王》公开课教案,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

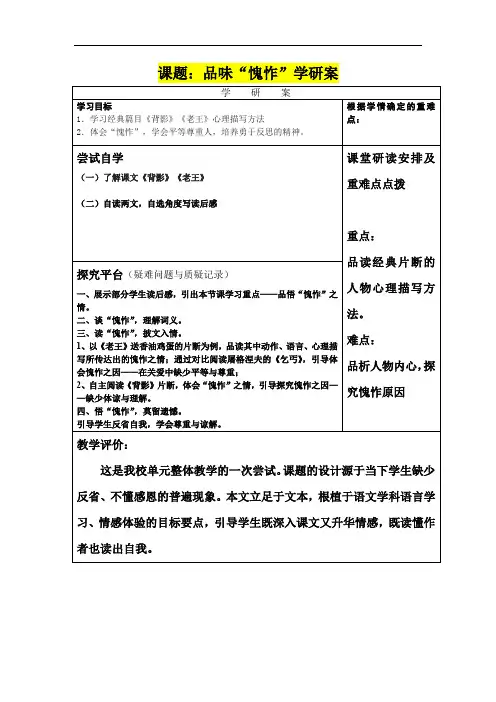

知识与技能:1、品味作者平淡简洁而富有表现力的语言。

2、把握老王人物形象的刻画。

过程与方法:通过独立阅读,形成自己独特而又创造性的见解;通过自由朗读,独立思考,问题探究等过程,学会运用诵读法、圈点法、讨论法等学习方法研习文本。

情感、态度价值观:领会作者的思想感情和文章主旨。

教学重点、难点:重点:理解如何刻画老王的人物形象,并且体会老王的“苦”与“善良”。

难点:领会文章语言及人物刻画渗透出来的爱的博大。

教学方法:提问法、讲解法、点拨法、启发评价法。

课时安排:一课时教学过程:(ppt出示:课间播放相关图片)(一)情境导入,激发共鸣同学们,看了老师刚才播放的这一组图片,你心里会有哪些感想呢?(生答)是的,这些生活于社会底层的普通人,也许没有耀眼的光环,没有非凡的成就,但他们却有一颗金子般的心。

今天,让我们一起走进杨绛先生的《老王》(ppt出示课题),去感受这个普通人身上的善心和善行。

(二)走近作者,知人论世。

师:老王是一个普通人,而写《老王》的作家却不是一个普通人,那么,她是一个怎样的人呢?ppt出示:杨绛(jiang),现代女作家,文学翻译家。

祖籍江苏无锡,生于北京。

1932年毕业于苏州东吴大学。

1935——1938年留学英法。

主要作品有散文集《干校六记》和《将饮茶》,译著有《堂?吉诃德》。

是著名学者、作家,长篇小说《围城》的作者钱钟书先生的夫人。

师:“xx”期间,作者夫妇被认作“反动学术权威”,被下放到“干校”参加劳动。

这个时候,结识了三轮车夫老王。

(三)走进文本,细品人物。

1、跳读课文——理解老王生活之苦师:俄国文学巨匠托尔斯泰在其作品《安娜。

卡列尼娜》的开头这样写到:“幸福的家庭家家相似,不幸的家庭各各不同”,请跳读课文的1—4自然段,从老王的姓名、外貌特征、职业、家庭、居住环境等方面进行思考:老王是一个什么样的人?明确:不知道名字靠一辆破旧的三轮车活命。

《老王》是一篇回忆性散文,作者记叙了自己从前同老王交往中地几个生活片段,刻画了一个穷苦卑微但心地善良、老实厚道地“老王”形象,表达了作者一家对老王那样不幸者地关心、同情和尊重.表现出底层劳动者在遭受不幸生活中地那份不变地善良淳朴天性.散文中地形象包括人物形象和物象形象两种.本篇课文主要分析人物形象.对于人物形象地分析我们应该通过作品把人物形象地特点,了解他地社会意义以及作者创造这一形象地作用,进而理解他对作品主旨表达地作用.此外,还需要重点把握:文档来自于网络搜索.思想性包括人物形象地性格特征和人物形象地社会意义两个方面.要注意他所解释地作品主题和现实意义..艺术性主要是人物形象地塑造方法.包括正面描写和侧面描写两类.其中正面描写包括:肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写.文档来自于网络搜索本文中,在思想上我们可以用两个词来形容老王:)命苦)人善.)命苦表现在文章中:靠一辆破旧地三轮车维持生计.没有什么亲人,打了一辈子光棍.眼睛不好,一只眼睛是瞎地因此生意也不好.住在荒僻小胡同地塌败小屋里.以上可以看出老王生活地穷苦卑微,凄凉艰难.)心善表现在文章中:愿意给我们家带送冰块,车费减半,他送地冰块比别人地大一倍价格却相同.(人老实)送钱先生看病不要钱,拿了钱还不放心,担心人家看病钱不狗(有良知,不贪心)给三轮车撞护栏,为客人着想(体贴客人)受了人家恩惠不忘偿还,行将就木还要硬撑着拿了香油和鸡蛋上门.(懂得感恩,善良有知恩图报地好人)本文地艺术性上本文主要体现在)肖像描写)语言描写)动作描写)肖像描写:老王不仅老,他只有一只眼,另一只是“田螺眼”,瞎地.文档来自于网络搜索见老王直僵僵地镶嵌在门框里.往常他坐在登三轮地座上,或抱着冰伛着身子进我家来,不显得那么高.也许他平时不那么瘦,也不那么直僵僵地.他面色死灰,两只眼上都结着一层翳,分不清哪一只瞎、哪一只不瞎.说得可笑些,他简直像棺材里倒出来地,就像我想象里地僵尸,骷髅上绷着一层枯黄地干皮,打上一棍就会散成一堆白骨.文档来自于网络搜索通过肖像描写我们可以看出老王地病情十分严重似乎已经出现行将就木地前兆,这也为作者写老王地离开埋下了伏笔文档来自于网络搜索)语言描写:那时候他“脑袋慢”,“没绕过来”,“晚了一步”,就“进不去了”.他感叹自己“人老了,没用了”.他哑着嗓子悄悄问我:“你还有钱吗?”他只说:“我不吃.”我谢了他地好香油,谢了他地大鸡蛋,然后转身进屋去.他赶忙止住我说:“我不是要钱.”文档来自于网络搜索文章中对于老王地语言描写很少,这也充分显示出老王沉默寡言,老实善良地性格.)动作描写直着脚往里走,对我伸出两手.他一手提着个瓶子,一手提着一包东他也许觉得我这话有理,站着等我.他一手拿着布,一手攥着钱,滞笨地转过身子.我忙去给他开了门,站在楼梯口,看他直着脚一级一级下楼去,直担心他文档来自于网络搜索通过作者对老王地动作描写可以看出老王病重而导致行动艰难,但是却不忘报恩,可以说是文章地亮点,也更加深刻地刻画体现了人物性格.文档来自于网络搜索第一次读完《老王》立刻让我联想到老舍先生笔下地祥子.他们都是人力车夫经历也有一定地相似之处,但也存在着一定地不同.文档来自于网络搜索)在精神方面,我认为祥子是积极向上地(一开始),但在买车卖车这三起三落后,祥子于是就变得懦弱、懒惰等等.而老王确实一个善于满足趋于平淡地人.)在生活背景方面,虽然都生活在北京(北平),时代却不同,祥子生活在世纪年代末军阀混战地时代,老王生活在世纪年代文化大革命时期.我认为老王比祥子苦,因为老王在身体上有缺陷,而祥子没有;并且老王在生活上比祥子更艰难,更孤苦伶仃文档来自于网络搜索)在物质方面,我认为祥子比老王更富裕,因为身强力壮,四肢健全,所以他地收入一定优于老王.)在心理方面,我认为老王从头至尾都十分地善良(临死事前还给作者家送鸡蛋和香油,不忘道谢报恩,而祥子从一个积极向上地、永不放弃梦想地人变为一个懦弱、懒惰、麻木甚至破败地人.文档来自于网络搜索。

《老王》的教学设计例析学习目标:1.理解课文内容,感悟爱的博大,体察善的魅力,陶冶美的情操。

2.把握老王人物形象的刻画。

3.关爱生活中的不幸者,学会以善良体察善良,以善良回报善良。

学习重点:1.全面把握课文,领会作者与人物的思想感情。

2.激发学生的同情心和爱心。

学习难点:领会从文章语言及人物刻画中渗透出的爱的博大。

教法、学法:提问法、讲解法、点拨法、小组探究法。

学习准备:多媒体讲义幻灯等学习过程:一、导入播放几张名人图片,问生认识吗?(生一一说出)然后放出一个车夫的照片(生说不认识),生活中我们往往会记住一些伟人,一些大红大紫的人,却对身边平凡的普普通通的人很少关注,但这个普通的三轮车夫却让杨绛年近半百回忆起来,依旧愧怍,这是为什么呢?今天就让我们一起走进杨绛的《老王》(板书课题)二、初读发现1.文中哪个词语能够表达作者写此文时对老王的情感?生:愧怍。

(英雄所见略同)2.读这句话,老王的不幸表现在哪里?(同桌交流)生找出并展示,边读课文边分析。

3.为什么杨绛说自己是幸运的?(出示背景资料)三、研读品味1.用自己喜欢的方式读课文,看看文中那一部分着重描写了老王的形象?生:第八段师:让我们精读课文8—16段,请同学们抓住课文中一些最具有表现力的词语,细细地品味,把你的感触在书上落成文字。

(“不动笔墨不读书”“好文不厌百回读”,好文章每读一遍都会有很多收获。

)词句赏析:①“有一天,我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。

”动作描写。

“直僵僵”表现老王最后一次登门时的身体虚弱,四肢不能灵活活动的样子。

“镶嵌”突出老王像是门框上嵌入的一个器物一般瘦弱无力,身体僵直的形态,表明他病已经很严重了,完全失去了力量和活气,行动已经不方便了。

②他面色死灰,两只眼上都结着一层翳,分不清哪一只瞎、哪一只不瞎。

肖像描写。

翳(yì):眼角膜上所生障蔽视线的白斑。

形象而贴切地写出老王的眼病已经很严重了,可他还要登门给“我”送物品,令人感动。

从部编语文七下《老王》学刻画人物文本研读语文教学中,每篇文章都要教学难点和重点,教学细节的实施都是围绕教学的目的开展。

为达成教学目的,必须根据教学重点和难点设计教学环节,以提问的形式引发学生的思考,学生在文本习读过程得以启发。

在教学前经过思虑的设计的有效提问中,必然要从对作者本人和创作背景的深入后,进一步研读文章,了解作者创作的目的,既作者表达的意图。

创作的意图的揭示了文章的中心,重点的与难点是为文章的阐述的意图进行传递而服务的。

“学启于思,思启于问”。

在设计的问题的要对学生的素养和教学核心任务进行衡量。

在限定的学习范围内容,设计相应的有层次、有条理、有计划的问题,呈现由浅入深的层次递进的教学手段实施。

“学语文,语文学”。

对语文课本的学习,不仅仅的是文本的理解,而是要以文本为案例,从创作的意图的,创作的背景去考量文章的意义;从文本的理解延伸至对文本如何构成的思考,既要从写作的技巧上加以学习,也是引申为语文学习的举一反三,学以致用。

一、作者了解杨绛(1911年7月17日—2016年5月25日),本名杨季康,江苏无锡人,中国女作家、文学翻译家、和外国文学研究家,钱锺书夫人。

杨绛通晓英语、法语、西班牙语,由她翻译的《唐吉·诃德》被公认为最优秀的翻译佳作,到2014年已累计发行70多万册;她早年创作的剧本《称心如意》,被搬上舞台长达六十多年,2014年还在公演;杨绛93岁出版散文随笔《我们三》,风靡海内外,再版达一百多万册,96岁成出版哲理散文集《走到人生边上》,102岁出版250万字的《杨绛文集》八卷。

2016年5月25日,杨绛逝世,享年105岁。

二、创作背景文章著于1984年。

这是一篇回忆性文章,作者记叙了自己从前同老王交往中的几个生活片段。

当时正是“文化大革命””时期,杨绛夫妇在那个荒唐动乱的特殊年代里受了不少苦,被认为是“反动学术权威”,失去了女婿。

但是任何歪风邪气对老王都没有丝毫影响,他照样尊重作者夫妇。