《老王》杨绛分析

- 格式:ppt

- 大小:5.00 MB

- 文档页数:83

老王杨绛读后感

《老王》是杨绛的一部回忆录,记录了她与丈夫钱钟书的爱情故事。

这本书以

其真挚的情感和深刻的思考,深深地触动了我。

在这本书中,杨绛以一种非常坦诚的方式讲述了她和钱钟书的爱情故事。

他们

两人在青年时代相识相知,相濡以沫,共同度过了风雨飘摇的岁月。

他们之间的爱情并不是那种轰轰烈烈的,而是一种平淡而深沉的情感。

他们相互扶持,相互鼓励,共同面对生活中的困难和挑战。

他们的爱情故事让我深深感受到了爱情的伟大和深刻。

在书中,杨绛还以一种非常平实的语言,讲述了她和钱钟书在生活中的点滴。

他们在生活中并不是那种光鲜亮丽的人物,而是那种平凡而真实的存在。

他们在生活中经历了很多的风风雨雨,但他们始终坚守着自己的信念,坚持着自己的梦想。

他们的坚韧和执着让我深受鼓舞,也让我对生活充满了希望和信心。

在书中,杨绛还以一种非常深刻的思考,讲述了她对生活和人生的理解。

她认为,生活是一种美好而复杂的存在,需要我们用心去体味和感悟。

她认为,人生的意义并不在于追求功名利禄,而在于追求内心的平静和满足。

她的这种思考让我深受启发,也让我对自己的人生有了更深刻的认识。

通过阅读《老王》,我深深感受到了杨绛对生活和爱情的真挚的情感和深刻的

思考。

她的这种情感和思考让我深受触动,也让我对自己的生活有了更深刻的认识。

我相信,这本书将会对我产生深远的影响,让我在以后的生活中更加坚定地追求自己的梦想,更加真诚地对待自己的爱情和生活。

深切的同情含蓄的诅咒——评杨绛先生的《老王》很感动杨先生的文字,老实说,我沉浸到《老王》的世界里去了。

都是善良惹的祸说老王善良没有错,但仅仅是老王善良吗?老王的善良,文章中随处可见,因此,我们更应该看到善良的背后。

老王“送的冰比他前任送的大一倍,冰价相等。

” “他从没看透我们是好欺负的主顾,他大概压根儿没想到这点。

”还有,老王送默存到医院去,反复问“我”是不是真的有钱?以及后来在将死的时候,竟然提着好香油和大鸡蛋来感激,来告别……这些都是老王的善良,但更要看到,在老王的善良中,时时跳动着杨先生的善良:陪老王说闲话;问老王的家在哪里;不要老王减半收费;担心老王靠一个老主顾,能否维持生活;对老王的死充满了愧怍……这里的每一个细节,都闪烁着杨先生善良的心,甚至杨先生的这种善良和同情,还延伸到她女儿(钱瑗)那里去了,为了老王的夜盲症,女儿给他吃了大瓶的鱼肝油。

(那个时候的鱼肝油想来是很贵重的,我记得鲁迅先生曾经说过,我之所以吃鱼肝油保养身体,不是为了自己,而是要活着,让一些人难受。

)因此,我们可不可以说,《老王》实际上是讲两个善良人的故事,是讲“组织”外两个善良人相互取暖的故事。

“据老王自己讲:北京解放后,蹬三轮的都组织起来;那时候他‘脑袋慢’,‘没绕过来’,‘晚了一步’,就‘进不去了’。

”老王本就瞎了一只眼,在社会经验上又瞎了一只眼。

在那样的年代,“组织”是一个特别耐人寻味的语词,它常常是内外、敌我、亲疏的界限,是又红又专和又黑又硬的分水岭。

因为没有进入“组织”,老王常常有失群落伍的惶恐。

也难怪老王惶恐,在那样的年代,“单干户”就是雷区!老王没能进入组织,而杨先生们则是被“组织”所遗弃。

这两者本质上没有任何不同。

尽管“他蹬,我坐,”但并不影响他们“组织外”的交流(说闲话),某种程度上,这两个人都是卖火柴的小女孩,他们都被社会的温暖出卖,然后彼此用微弱的光照亮他人,并且温暖自己。

善良背后的第二个问题是,为什么善良的人,要惶恐不安,乃至于不能活下去。

从尊严诉求的角度解读《老王》导读:本文从尊严诉求的角度解读《老王》,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

从尊严诉求的角度解读《老王》江苏泗洪县教育局范晓红《老王》是杨绛先生的一篇佳作。

作为教材,解读文章和课例在各类语文教育教学期刊上不断出现,老王形象可以概括为两个字:“苦”和“善”。

其中重要片段:老王临终送香油和鸡蛋给杨绛先生,大多解读为表现了老王的淳朴善良和知恩图报的人性之美。

近日读金易、沈义羚的著作《宫女谈往录》,发现其中“辞路”的情节与老王赠香油鸡蛋相仿佛,老王临终送香油和鸡蛋恐怕也是“辞路”来了。

而对老王来说,“辞路”表明的不仅是人性之善,更多的是一种尊严诉求。

一、从情境的惊人相似解读金易、沈义羚是北京城里的两位老教师,一对恩爱夫妻,经历过抗日、文革等不平安的岁月。

20世纪40年代初,他们结识了一位叫何荣儿的老宫女。

每逢“耿耿残灯背壁影,萧萧暗雨打窗声”时,金先生常拜访何荣儿,像听天宝遗事一样,听老人如怨如诉地倾吐往事。

金先生说:就在这一年(笔者注:指1950年)的深秋,弄巷里已经有零乱的黄叶了,她来我家串门,手里拎着一个小包。

我很奇怪,因为我们彼此往来已经超越相互送礼的程度了。

寒暄以后,谈了谈家常,她走到里屋,抱起我不满周岁的小女儿,打开她带来的小包,说:“特给小四姑做了一身小裤褂,留着明年下地时候穿吧。

”过一会儿她又断断续续地说:“眼睛顶不上了,针都不知往哪儿扎,对付着穿吧!人老啦,都没用处啦,好歹留个纪念吧。

”我听后忽地警觉起来,我的老伴也眉毛一扬投过来询问的眼光。

这分明是向我们“辞路”来了。

旗下人有个古老而又淳朴的传统,自己知道已经年老体衰了,趁着还能行动的时候,尽可能向至亲好友告告别,表示以后不容易再前来请安问候了,这种风俗叫“辞路”……她是把我做为最亲近的人看待了。

老宫女一生坎坷,几十年孤苦度日,心事很少向外人吐露,但对金先生却非常信任,她把这位邻居、短期雇主当作了至亲好友,在预感到自己生命将要终结的时候,带着一点小礼物特地向金先生“辞路”来了。

杨绛《老王》语言特色赏析语言是思维的物质外壳。

作者通过精微、传神、别具一格的语言表达自己的思想情感,读者通过朗读、咀嚼、比较作品的语言会意、体情、悟理和品趣。

优秀文学作品的语言往往高度生活化,看似平淡质朴,实则意味隽永。

莎士比亚说:“老老实实最能打动人心。

”杨绛的散文《老王》就有这样的魅力,具体可以从以下几个方面看:一、平淡之中流淌真情譬如在讲到老王的一只眼睛为什么会瞎时,文中说:“他也许是从小营养不良而瞎了一只眼,也许是得了恶病,反正同是不幸,而后者该是更深的不幸。

”“我”在前面所闻的基础上做了两种推测,两次提到“不幸”,在平淡的叙述中对老王的遭遇寄寓深深的关切和同情。

又如在文章结尾,当“我”知道老王在送鸡蛋和香油后的第二天就死了,写到“每想起老王,总觉得心上不安”、“几年过去了,我渐渐明白:那是一个幸运的人对不幸者的愧怍”。

一个著名的学者对社会上一个普通的人力车夫发出肺腑的感叹,流露了对弱者的悲悯的情怀,它可贵在“我”毫无掩饰,敞开心扉,反省自己,“因为他来表示感谢,我却拿钱去侮辱了他”,“我”在人格上真正尊重老王了吗?它深刻在用最朴实最本色的语言引发我们关注并帮助社会上的弱者,思考如何尊重他们,因为平凡的他们以诚实的品格守护着社会的良知,他们的人格是高尚的,他们的精神如同日月星辰,在历史的苍穹中永远发光。

曲高和寡难以产生演奏者和欣赏者共鸣的效应。

寻常的人和事,实实在在的感情,用本色无华的语言串起,入眼入心,欣赏者不被感动都难!二、平淡之中处处见精心《老王》是一篇写人记事的散文,重点回忆了“我”与老王交往的四个生活片段。

在记叙的过程中前三个片段略写,详写了他在去世前的一天硬撑着身子给“我”送香油和鸡蛋一事,人物刻画极其细致逼真,有肖像描写、语言描写、动作描写。

从语言描写看,有“嗯”“、我不吃”、“我不是要钱”,简简单单,却意味无穷。

老王是一个老实巴交、没有受过多少教育、不善言辞的人力车夫,因此他的语言非常简短。

浅谈杨绛眼中的《老王》《老王》是杨绛在1984年写的一篇回忆性散文,自问世以来,被选入多个版本的语文教材。

过去对本文主旨的解读多以文革为背景,以“亲人”、“熟人”、“幸运的人”、“不幸者”“愧怍”为关键词,力求以作者的视角来审视本文的主旨,阐明杨绛“愧怍”的原因,但是如果我们以文体特征为基点,细细读来就会发现,“愧怍”并不是作者在文中所流露的主流情感,“老王”也并不是把“我”当“亲人”,在那个时代谁都不是“幸运的人”。

散文最突出的特点在于抒发作者对人生的个性化感受,《老王》作为回忆性散文,是现在的“我”话当年的“我”,作者的感受也必然包括“现在的”和“当年的”,以及“现在”对“当年”的感受。

全文按时间顺序写了“我”与“老王”交往的几个片段,向我们展示了“老王”的“活命”状态,让我们看到“老王”生活的不易,但是在他最无望的日子里,并不是最“不幸的”,他遇到了作者这一家“好人”。

“我”常坐他的三轮,并且与他“闲聊”,得知他有夜盲症,“给他吃了大瓶的鱼肝油”。

于是他加倍回报作者一家:他送的冰比前任大一倍冰价相等,愿意车费半价;送钱先生看病不要钱,体谅“我们”的困难;临终前给“我们”送“十分珍贵”的鸡蛋和香油。

但是“老王”为作者一家做这些事,并不足以说明“老王”就是把杨绛一家当“亲人”。

“老王”是当时社会底层劳动中普通的一员,他只求“活命”,他原是自卑的,对生活没有一丝奢望,但是就是在那样一个生活状态下的他,却得到了“著名教授”、“知识分子”的尊重和照顾,这使他受宠若惊,于是他尽己所能回报杨绛一家,与其说他渴望得到“精神的关怀”,毋宁说他只是在为实现自己的价值找一个载体。

但是“老王”的确是那个年代出淤泥而不染的善人。

1981年,杨绛出版《干校六记》。

钱钟书在序言里这样说:“假如要写回忆的话,当时在运动里受冤枉、挨批斗的同志们也许会来一篇《记屈》或《记愤》。

至于一般群众呢,回忆时大约都得写《记愧》——或者惭愧自己是糊涂虫,没看清‘假案’‘错案’,一味随着大伙儿去糟蹋一些好人;或者(就像我本人)惭愧自己是懦怯鬼,觉得这里面有冤屈,却没有胆气出头抗议,至多只敢对运动不很积极参加。

杨绛先生对老王感到愧怍的原因是?《老王》的作者杨绛先生,对老王感到“愧怍”,主要表现在以下方面:1、觉得自己对老王关心的不够。

作者和老王认识很久了,一直都不知道老王原来住在荒僻的小胡同里的一个破破落落的大院里的几间塌败的小屋里。

老王死了都已经埋了,她竟然还在问老王病情怎样了。

可见,她对老王的关心还是不够或者说并不是真正的关心。

2、对老王照顾得不够。

作者只是经常坐老王的车,照顾老王的生意,跟老王聊天,关心老王的生活,实质性的照顾和物质帮助并不多。

或者说,作者觉得自己照顾老王,远没有老王照顾自己一家多。

所以,作者觉得对老王照顾得不够。

3、作者并未将老王当真正的朋友。

这是最重要的一点。

老王一直对杨绛一家心怀感激,心里把杨绛一家看成真正的朋友,尊重他们,也理解他们艰难时期的处境;而杨绛一家对老王只是出于同情,给予他的多为经济上的帮助,并不是对忠厚老实的老王以更多心灵上的理解与帮助,没有把他视为真正意义上的朋友,所以心感愧怍。

4、友谊不平等,付出不对等。

作者和老王虽然都很善良,虽然都把对方当朋友,但是,人与人之间要突破界限,建立真正的平等友谊,是很困难的。

所以,他们之间的友谊并不平等,相互的付出也不对等。

作者发现自己对老王远不如老王对自己,所以心感愧怍。

5、忽略了待客之道。

老王来送香油和鸡蛋,作者都没有请老王进屋子里坐坐。

最为基本的待客之道,作者都能忽略,怎能不愧怍?以上就是我的回答,希望能够帮到你。

关于这个问题,肯定还有很多很好的想法,欢迎各位小伙伴们留言交流哦!本回答内容属作者原创首发,版权归作者所有。

若需转载其他刊物,请联系作者。

谢谢!。

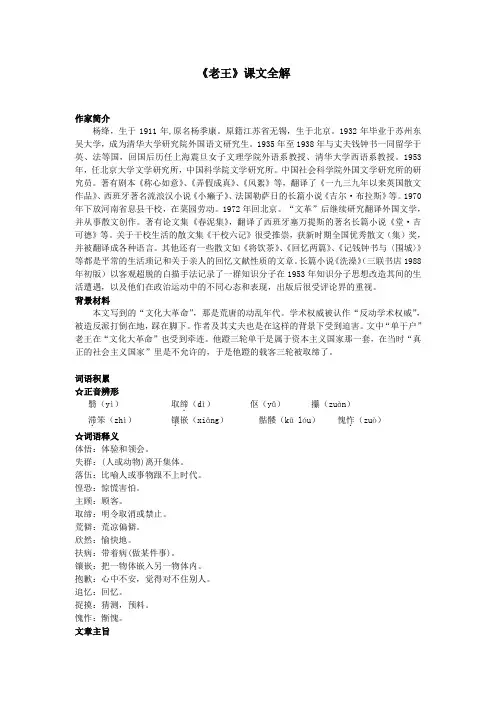

《老王》课文全解作家简介杨绛,生于1911年,原名杨季康。

原籍江苏省无锡,生于北京。

1932年毕业于苏州东吴大学,成为清华大学研究院外国语文研究生。

1935年至1938年与丈夫钱钟书一同留学于英、法等国,回国后历任上海震旦女子文理学院外语系教授、清华大学西语系教授。

1953年,任北京大学文学研究所,中国科学院文学研究所。

中国社会科学院外国文学研究所的研究员。

著有剧本《称心如意》、《弄假成真》、《风絮》等,翻译了《一九三九年以来英国散文作品》、西班牙著名流浪汉小说《小癞子》、法国勒萨日的长篇小说《吉尔·布拉斯》等。

1970年下放河南省息县干校,在菜园劳动。

1972年回北京。

“文革”后继续研究翻译外国文学,并从事散文创作。

著有论文集《春泥集》,翻译了西班牙塞万提斯的著名长篇小说《堂·吉可德》等。

关于干校生活的散文集《干校六记》很受推崇,获新时期全国优秀散文(集)奖,并被翻译成各种语言。

其他还有一些散文如《将饮茶》、《回忆两篇》、《记钱钟书与〈围城〉》等都是平常的生活琐记和关于亲人的回忆文献性质的文章。

长篇小说《洗澡》(三联书店1988年初版)以客观超脱的白描手法记录了一群知识分子在1953年知识分子思想改造其间的生活遭遇,以及他们在政治运动中的不同心态和表现,出版后很受评论界的重视。

背景材料本文写到的“文化大革命”,那是荒唐的动乱年代。

学术权威被认作“反动学术权威”,被造反派打倒在地,踩在脚下。

作者及其丈夫也是在这样的背景下受到迫害。

文中“单干户”老王在“文化大革命”也受到牵连。

他蹬三轮单干是属于资本主义国家那一套,在当时“真正的社会主义国家”里是不允许的,于是他蹬的载客三轮被取缔了。

词语积累☆正音辨形翳(yì)取缔.(dì)伛(yǔ)攥(zuàn)滞.笨(zhì)镶.嵌(xiāng)骷髅(kū lóu)愧怍.(zuò)☆词语释义体悟:体验和领会。

拨开历史帷慢洞察人性光辉——探析《老王》文本细节背后的隐喻王克章对杨绛先生的《老王》,历来解读甚多,诸如老王品质善良、杨绛关爱孤弱及杨绛先生表达“愧作”等等,这些解读从多个层面、多个角度挖掘了文本的内涵。

笔者认为,拨开历史帷慢,结合史实挖掘文本细节背后的隐喻,更能贴近文本的核心价值,更能洞察艰难时世中的人性光辉。

一、艰难时世中的其实人性据老王自己讲:北京解放后,蹬三轮的都组织起来;那时候他“脑袋慢”,“没绕过来”,“晚了一步”,就“进不去了”。

他感叹自己“人老了,没用了”。

老王常有失群落伍的惶恐,因为他是单干户。

这是文本第二节的文字。

是“据老王自己讲”而得来的,不是作者自编的,但这是不是“老王”杜撰的呢?当时真实的历史是怎样的?我们来看下面的史料:1955年12月21日至28日,中央手工业管理局和中华全国手工业合作总社召开第五次全国手工业生产合作会议。

会议决定“必须在‘全面规划,加强领导’的方针下,坚决克服右倾保守思想,加速对手工业的社会主义改造,积极发展合作组织”。

要求组织起来的比重在1956年达到74% ,1957年达到90%以上。

1956年1月12日,北京市的手工业全部实现合作化。

——郑惠等著《五十年国事纪要·经济卷》我们看到,1955年年底才召开“第五次全国手工业生产合作会议”,蹬三轮车的“老王’,自然也在“组织起来”之列。

像老王这样从旧社会旧制度过来的有年之人,即便从心里拥护新的社会制度,其对新的生产经营和分配方式的“合作社”的改革,难免经历有“慢”认识、“冷”思考和“渐”转变的过程。

即便北京有很细致的宣传发动,但前后不到半个月,北京的手工业就“全部实现合作”,形势一日千里,“老王”只能因“脑袋慢”“没绕过来”而最终落得“晚了一步”的结局。

那样一场声势浩大、发展迅猛的社会变革,任何一个裹挟在变革洪流中的人都会深受震撼,感到“惶恐”,“老王”自然也不例外。

人在“失群落伍”的处境里,最大的感受就是孤独,最渴求的是同行者、陪伴者,至少有个“同情者”或“倾诉者”。

《老王》文本解读《老王》是著名作家杨绛的一篇短篇小说,描绘了一个普通车夫老王的生活状态和悲惨命运。

通过深入剖析,我们可以从人物形象、情感与主题、写作手法、文化与历史背景以及文本意义与价值等角度,全面理解这篇小说的深刻内涵。

1. 人物形象分析老王是小说中的核心人物,他身患残疾,生活贫困,但性格坚韧,善良纯朴。

作者通过对老王的细致描写,展现了他的人生哲学和道德观。

他尽管身处困境,却始终以乐观的态度面对生活,用自己的手艺维持生计,并尽力帮助身边的人。

2. 情感与主题探讨《老王》表达了作者对老王的深切同情与关怀,同时也揭示了社会底层人民的苦难与不幸。

小说中,老王的命运是整个社会不公和残酷的缩影。

作者通过老王的人生经历,传达了对社会不平等和弱势群体的关注,以及对人性的深刻反思。

3. 写作手法评析杨绛在《老王》中运用了朴实无华的写作手法,以平实的语言刻画人物,使读者产生共鸣。

同时,她运用心理描写、细节描写和对话等形式,生动地展现了老王的形象和内心世界。

此外,倒叙、顺叙等叙事技巧的运用,使故事情节更加紧凑有力。

4. 文化与历史背景探究《老王》反映了20世纪五六十年代中国社会底层人民的生活状况。

作者通过对老王等人物的描绘,展现了那个时代的社会风貌和文化背景。

这篇小说也反映了作者对当时社会现象的深刻反思和批判。

5. 文本意义与价值解读《老王》不仅是一篇感人至深的小说,更是一面社会的镜子。

它提醒我们关注社会底层人群的生存状况,反思社会的不公和不平等。

同时,它也启迪我们要珍视生活中的亲情、友情与爱情,以及人与人之间的关爱与尊重。

这篇小说具有深刻的人文价值和社会意义,值得我们深入阅读和思考。

总之,《老王》作为杨绛的代表作之一,是一篇充满情感和人文关怀的小说。

通过人物形象分析、情感与主题探讨、写作手法评析、文化与历史背景探究以及文本意义与价值解读等方面的深入剖析,我们可以更好地理解这篇小说的内涵和价值。

初二语文杨绛老王课文全面解析初二语文杨绛老王课文全面解析一、整体把握这篇课文写老王的几个生活片断。

老王一辈子很苦。

靠一辆破旧的三轮车活命。

“文革”期间载客的三轮车被取缔,他的生计就更加窘迫,只能凑合着打发日子。

他打了一辈子光棍,孤苦伶仃。

他住在荒僻的小胡同里,小屋破破烂烂的,眼睛又不好,他的一生凄凉艰难。

但是老王心好,老实厚道,有良心,关心人。

他需要钱,可是他做生意从不多收一分钱,而且非常讲感情,讲仁义,常愿意尽义务,或者少收钱。

作品写到“文化大革命”,那是荒唐的动乱的年代。

学术权威被认作“反动学术权威”,被造反派打翻在地,踩在脚下。

但是,任何邪风对老王都没有丝毫影响。

他照样尊重作者夫妇俩。

他认准他们是好人,知恩必报,临死也要去谢谢好心人。

作者笔下的老王虽然穷苦卑微,但是精神上没有受到任何污染,他一本做人的道德良心,是极其纯朴的好人。

二、问题研究1.为什么作者一家对老王那样的不幸者能那么关心、爱护?社会地位、生活条件比较优越的人往往瞧不起卑微者,要有什么精神才能像作者那样尊重人、理解人、关心人?从文章看,最主要的是平等观念。

在作者那里,人是生而平等的,各人境遇不同,甚至差别很大,不过是幸运与不幸造成的差别。

所谓幸与不幸,包括天赋条件、成长条件、生理条件,幸运者只有关爱不幸者的责任,没有歧视不幸者的理由。

有平等意识,才会平等对话,才会感觉人家上门来“没请他坐坐喝口茶水”是很抱歉的。

再是人道主义精神。

这种精神要求社会关心个人、同情个人,尊重个人对社会作出的贡献,尊重人格,维护社会成员的基本权利,并促进全体劳动者的全面发展。

作者一家对老王是怀有这种精神的。

知道老王有夜盲症,就送了大瓶鱼肝油。

他们总是照顾老王生意,坐他的车,让他挣点钱。

老王收钱常常客气,他们总是照原价付。

平板三轮不敢坐了,还是关心老王是否能维持生活。

总之,对不幸者怀有一颗爱心,才能这么关心人,爱护人。

老王在生命最后的日子里,身子僵直,样子非常怕人,作者心里只有同情和悲酸。

现当代文学重读《老王》——杨绛与老王之间的隔膜蔡乐乐华中师范大学文学院摘要:历来对于杨绛散文《老王》的解读,有多种观点。

本文从老王的心思、杨绛的怜悯之心这两个角度来解读文章中的人物形象和文章的主题。

杨绛与老王各自所处的阶层之间的隔膜,造成了这两个善良的人之间的沟通理解的障碍,这也是《老王》这篇文章的主题。

关键词:《老王》;人物形象;阶层隔膜《老王》一直是初中教材的必选篇目,对于文章中“我”和“老王”的形象以及文章主题的解读,历来有不同的观点。

有研究者认为“我”是善良的幸运者形象,老王是善良、不幸的下层劳动民众形象。

还有学者认为“我”是具有优越感的知识分子形象,“老王”是善良的不幸的弱者形象。

笔者认为以上观点都有合理之处,但都没有从“老王”和“我”的阶层形象来谈,故忽略了阶层隔膜。

所以,下面笔者将从老王的阶层形象、杨绛的阶层形象这两个角度来论说文章中的人物和文章的主题。

一、老王的形象老王给我家送冰一事,文中没有关于老王的直接语言描写,但是我们可以从作者的叙述语言中来感受老王的性格特点。

“他送的冰比他前任送的大一倍,冰价相等”,从这里我们可以看出老王为人老实,淳朴。

笔者认为即便淳朴的老王从没有想过要在冰的大小上动心思,但也应该在同行的交谈或者冰铺老板那里听说过,至于为什么没有做,一是他本性善良,不做这种损害诚信的事;二是老王打心底里感谢作者一家对他的照顾,故送冰的费用减半。

老王给我家送香油和鸡蛋。

文中老王说了很多“我不是…”紧跟一句“而是…”或者“我是…”,作者似乎没等老王把话说完,就把钱拿了出来,老王没有说完的话,也就压在了心里没有说。

“他也许觉得我这话有理,站着等我。

”笔者认为这只不过是作者的主观臆断,老王应该是心中有些许失落以致愣神了,他一直以为自己与作者一家应该算是朋友关系,但作者这一举动似乎表明这种想法不过是他自己的一厢情愿罢了。

此时老王的心中应该是失落且孤独的,在作者一家眼中,原来自己只是个让人同情的对象,知心朋友只是自己的幻想。

《老王》人物形象分析当代文学家杨绛先生所创作的回忆性散文《老王》,背景是在1966-1976年那个动荡的特殊年代,以第一人称“我”的视角,回忆与车夫“老王”交往的几个生活片段,细致刻画出一个生活在社会最底层的普通劳动者形象,以小见大,追忆动荡年代那些善良的人们,在困难面前依旧彰显人性的光辉。

老王是个不幸的三轮车夫,因为没赶上北京解放后的蹬三轮组织而倍感落伍自卑,除了两个不成器的侄子没剩下什么亲人,自己还因瞎了只眼揽不到什么客人,总之从精神上、物质上、生理上,老王都是个彻彻底底的不幸者。

“我”和老王的相识,源于车夫和客人间的闲聊。

老王的内心无时无刻承受着脱离组织的孤独、恐惧感,他是个善良的人,很珍惜这样来之不易的“交情”,主动承担起帮杨绛家送冰的任务,送的冰块比从前的人大了1倍;钱钟书的腿出毛病了,老王帮忙送到医院去也不肯拿钱,还担心看病花费钱不够。

对于别人的好心,老王总觉得自己欠了人情,在生病去世的前一天,还硬拖着身子送鸡蛋和香油上门感谢。

得知老王的死讯后,“我”心中不安,后来渐渐明白:那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。

老王代表着解放后社会底层的普通劳动者群体,安分守己,忠厚老实,因为没赶上组织而失落自卑,因为生理缺陷没有生意而生活贫困。

老王穷苦卑微,热情善良,感激杨绛愿意听他说话,感激杨家人尊重和帮助,因此竭尽全力地回报,在生命的尽头还不忘上门报恩。

最后不得已接过“我”手中的钱,老王僵硬的身体一步步离开,第二天便过世了。

……等到听不见脚步声,我回屋才感到抱歉,没请他坐坐喝口茶水。

可是我害怕得糊涂了。

……读完《老王》,我们都知道,这是老王最后的谢礼,并没有想要回报什么的,却被害怕极了的“我”无意中用钱财打发了,甚至忘记了请他进门去坐坐。

杨绛心中的愧疚不安是幸运者对不幸者的愧疚。

在那个动荡的年代,作为高级知识分子的杨绛一家虽然深受迫害,但还是衣食无忧,得到善心老王的帮助,这是幸运的。

作为社会低层劳动者的老王孤苦、恐惧、自卑,对别人的微小帮助回以最大的善意,最终却仍然只能站在不平等的位置,接受别人的怜悯,即使那不是老王所需要的,这就是“老王”最大的不幸。

杨绛老王句子赏析老王是杨绛先生笔下的一个社会底层小人物,同学们要如何赏析这篇文章的句子呢?店铺整理了《老王》文章句子赏析,希望对你有帮助!杨绛《老王》文章句子赏析巴金曾这样说过:“友情从这里开始,苦难巩固它,欢乐装饰它,在寒冷中我感到它的温暖,在黑夜里我感到它的光辉。

”蹬三轮的老王与作家杨绛的交往,在那个“文化大革命”的动乱年代,使我们感受到他们生活的凄苦与艰辛,也体会到他们人性的真诚与善良。

作者笔下的老王,是社会底层的小人物,他憨厚老实,质朴善良,酷似白居易诗中的卖炭翁,鲁迅笔下的闰土以及老舍小说中的骆驼祥子。

这篇文章的叙述很简单,概括来说就是“三送”:送冰、送人、送香油和鸡蛋。

在“三送”中,一是老王因为给人家送冰,所以顺带给作者一家送冰,这样可以“车费减半”;二是在“文革”中,作者一家落难,人人避之唯恐不及,老王却不避嫌疑。

很热心地用三轮车送钱先生上医院,还坚决不要钱,拿了钱还不大放心,担心人家看病钱不够。

尤其是那句“他哑着嗓子悄悄问我,你还有钱吗?”的问候,其中蕴含了多少发自内心的人性关爱;三是老王受了人家的好处并不忘,总觉得欠了人情,于是临终前,挣扎着把他的香油和鸡蛋送给了作者。

这“三送”,可以看出他作为劳动人民热心助人、忠厚善良的品质。

作者也特别照顾老王的生意,坐他的车;老王再客气,也付给他应得的报酬;老王送香油、鸡蛋,不让他白送,也给了钱;当老王的载客三轮变成平板三轮后,生意不好做,作者就关切地问他是否能维持生活;而且作者的女儿也关心老王,知道老王有夜盲症,就送给他大瓶鱼肝油。

由此可看出,身为知识分子的作者并没有抬高自己的身价,而是同样给老王以尊重、平等与理解,体现了作者平易近人的高尚品格。

文中有两个词特别形象生动,“我强笑说:老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃?”“我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。

”这里的“强笑”、“镶嵌”不但准确,而且很含蓄,透露出作者见到老王病成那个样子却还拿东西来谢我们,心里有说不出的酸楚和悲痛。

部编版语文七年级下册《老王》课文详解预习须知一、文题解读以“老王”为题,点明了本文的主人公。

“老王”这一最普通不过的称呼,恰是对老王平凡一生的真实写照。

二、作者简介杨绛(1911—2016),本名杨季康,江苏无锡人,作家、文学翻译家和外国文学研究家,钱锺书夫人。

代表作有散文集《干校六记》、译作《堂吉诃德》等。

知识重点一、字音词义攥zuàn:用手抓住或抓稳。

翳yì:眼角膜病变后留下的疤痕。

失群:动物或人找不到原来的群体。

惶huáng恐:惶惧,惊恐。

荒僻pì:人迹罕至且偏远。

塌tā败:塌陷破败。

落伍:比喻人或事物跟不上时代。

取缔dì:明令取消或禁止。

镶xiāng嵌qiàn:把一物体嵌入另一物体内。

滞笨:呆滞笨拙。

伛yǔ:弯(腰)曲(背)。

愧怍zuò:惭愧。

二、主题概述作者通过描写车夫老王的艰辛生活、人生经历,“我”与老王交往的生活片段及老王死后“我”愧怍的心理,高度赞扬了老王忠厚善良、知恩图报的优秀品质,表达了“我们”一家对老王那样的不幸者给予的关心、同情和尊重,含蓄地提出了关怀不幸者的社会问题。

三、文章结构第一部分(第1—4段):介绍老王的职业、生理缺陷、居住条件等情况,写出了老王困难的生活境况和不幸的遭遇,表达了作者对老王的同情。

第二部分(第5—16段):记叙了“我”与老王交往中的几件事,表现了他的善良和知恩图报。

第三部分(第17—22段):写得知老王离世后“我”的感触。

四、思考探究1.“他也许是从小营养不良而瞎了一眼,也许是得了恶病,反正同是不幸,而后者该是更深的不幸。

”分析这句话的含义。

两个“也许”是不确定的意思,表示这是作者的猜测,可以看出老王的身世无人知晓,他不受人重视。

“而后者该是更深的不幸”从侧面反映了老王生活的艰辛,有病没钱治,只能承受眼瞎的痛苦,也表现了“我”对老王深深的同情。

2.“开始几个月他还能扶病到我家来,以后只好托他同院的老李来代他传话了。