中心静脉导管两种固定方法的效果比较

- 格式:pdf

- 大小:253.12 KB

- 文档页数:2

外科手术中的术中中心静脉导管管理外科手术中,术中中心静脉导管(Central Venous Catheter,CVC)的管理是非常重要的,它可以为医生提供直接通道,用于给药、输血、监测中心静脉压力以及营养补充等。

然而,由于术中CVC的特殊性,管理不当可能导致感染、静脉穿刺相关血栓(Catheter-Related Bloodstream Infection,CRBSI)等并发症的发生。

因此,在外科手术中,术中CVC的管理至关重要。

一、CVC的选择与置入技术对于外科手术患者,选择合适的CVC并掌握正确的置入技术是确保成功管理的第一步。

CVC的选择需考虑手术时间、患者的血流动力学状况以及手术的特殊要求等因素。

置入技术方面,应采用无菌技术操作,确保手术区域完全消毒,并准确选择穿刺点,避免误穿动脉或其他结构。

二、CVC的管理原则1.固定与固定方法CVC必须经过恰当的固定,以防止其移位或掉落。

常用的固定方法包括结扎法和固定贴布法。

固定贴布应选用透气性好、无过敏反应的材料,贴布的大小应适合导管长度,并且固定贴布要粘贴牢固,以确保导管的稳定。

2.导管口的日常护理术中CVC导管口的日常护理是保持导管通畅的关键。

护理人员应正确洗手,采用无菌技术进行导管口的清洁。

每日至少进行一次换药,包括清洁导管口、更换固定贴布以及更换连结器等。

3.导管位置和固定的定期评估定期评估CVC的位置和固定情况是术中CVC管理的必要步骤。

通过X线检查或超声定位等方法,确定导管的正确位置,避免导管的意外脱落或移位。

定期观察固定贴布的粘贴情况,提前发现并处理固定失效的情况。

4.感染防控措施术中CVC的感染防控是术后并发症的重点。

护理人员应做好手卫生,穿戴无菌手套,并采取无菌技术操作。

术后应及时更换导管固定贴布,每日清洁导管口,并观察导管口的红肿、渗液等情况。

若有感染症状出现,应及时进行病原学检查,并给予相应的抗感染治疗。

5.导管的拔除手术结束后,根据患者情况和医嘱,决定是否拔除CVC。

外周穿刺中心静脉导管(PICC)的固定

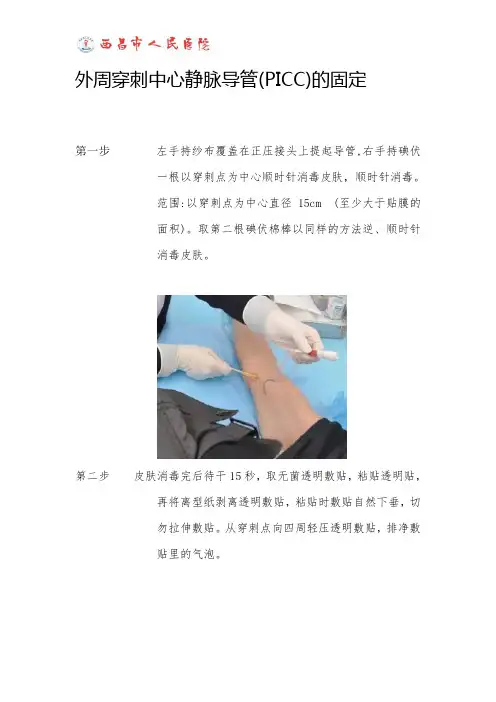

第一步左手持纱布覆盖在正压接头上提起导管,右手持碘伏一根以穿刺点为中心顺时针消毒皮肤,顺时针消毒。

范围:以穿刺点为中心直径15cm (至少大于贴膜的

面积)。

取第二根碘伏棉棒以同样的方法逆、顺时针

消毒皮肤。

第二步皮肤消毒完后待干15秒,取无菌透明敷贴,粘贴透明贴,再将离型纸剥离透明敷贴,粘贴时敷贴自然下垂,切

勿拉伸敷贴。

从穿刺点向四周轻压透明敷贴,排净敷

贴里的气泡。

第三步取一无菌纱布轻轻覆盖于无菌透明敷贴上,注意大小应无菌透明敷贴相似即可。

第四步取一条胶带将PICC延长管以蝶形固定于无菌透明敷贴缘处。

再将PICC延长管U型弯折于无菌纱布上,再以胶带

横向固定胶带横向固定延长管,在记录胶带上标注操作者

姓名及日期,贴于透明敷料。

经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)三种体外固定方式的比较研究共3篇经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)三种体外固定方式的比较研究1经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)三种体外固定方式的比较研究中心静脉导管(CVC)已被广泛应用于临床中,可以实现对静脉系统的快速输液、输血、营养支持及持续监测等功能,是一种重要的中心静脉途径。

PICC作为一种新型的CVC,凭借其较少的并发症、插管操作简单快捷以及对患者的创面影响小等优点,在临床应用中得到了广泛推广和运用。

PICC的安全稳定与病人的舒适和有效固定密切相关。

近年来PICC的三种体外固定方式巩固了PICC的稳定性和修复时间,分别是利用外固定套、胶贴固定和带有保护套的三钩固定法。

本文旨在通过对这三种固定方式的比较研究来探讨哪种方式最好地满足患者的安全稳定、舒适感和临床护理的需求。

一、利用外固定套固定的PICC外固定套是医用胶带、硅胶或绒布等材料设置的一种支架,可以缠绕在PICC上。

上下一段外侧固定胶布或盖帽以防止衣物、床上用品等的摩擦和绣球,从而保持PICC通畅和固定。

由于易于操作和快速固定,目前该固定方式在临床中较为常用。

在该固定方式下,PICC的刺入部位被完全暴露,易于维护,而且病人在进行日常活动时可以轻松转动手臂,舒适性较高,缺点是:这种固定方式容易过紧,造成局部皮肤受压、挫伤、皮肤屏障受损;如果固定松动,会影响PICC的安全,使管路暴露于刺入部位之外,使患者容易感染、深静脉血栓形成等并发症。

另外,固定带的绷紧程度应该适中,过紧会引起肢体水肿、获取血流和灌注压的障碍等。

二、胶贴固定的PICC胶贴固定即用细胶带或医用胶贴将PICC固定在公共位置,使其保持不动。

这种固定方式的好处是操作简单,能够更全面地固定于周围,不易松动,如按照合适的方法进行固定,可美化PICC固定状态,在观察取核时方便。

因此胶贴固定是适用于PICC长时间留置的患者。

但固定材料对皮肤损伤较大,如果胶贴用量不足或固定松动,也容易让PICC移动和病人感到不舒服。

人工肝留置中心静脉导管两种固定方法的效果比较杨莎;游建平;胡天平【摘要】目的比较人工肝替代治疗中留置中心静脉导管两种固定方法的效果。

方法 242例人工肝替代治疗的重症肝病患者分为实验组(n=125)和对照组(n=117)。

对照组采用传统敷贴固定导管,实验组采用改良方法固定导管。

比较2组局部渗血、导管脱落、导管堵塞和相关性感染的发生率。

结果实验组导管相关性感染发生率为1.60%低于对照组6.84%(P〈0.05);实验组导管滑脱率为0,低于对照组4.27%(P〈0.05)。

2组局部渗血和导管堵塞率差异无统计学意义(P〉0.05)。

结论改良导管固定方式可减少中心静脉置管滑脱、渗血,减少导管相关性感染的发生,增加了人工肝替代治疗的安全性。

【期刊名称】《中西医结合护理(中英文)》【年(卷),期】2017(003)007【总页数】3页(P7-9)【关键词】人工肝中心静脉导管固定并发症感染【作者】杨莎;游建平;胡天平【作者单位】第三军医大学第-附属医院感染病科,重庆400038;第三军医大学第-附属医院感染病科,重庆400038;第三军医大学第-附属医院感染病科,重庆400038【正文语种】中文【中图分类】R512.6人工肝是一种能替代或模拟正常肝脏的部分或全部功能的体外装置,是治疗严重肝病、肝衰竭的重要方法[1],治疗时需要把患者体内血液引出到体外循环,再回到体内。

中心静脉置管是人工肝替代治疗中建立血管通路的常用技术。

重症肝病患者身体机能严重下降,抵抗力低下,在有创诊疗中容易导致并发症发生。

中心静脉导管的固定一直是临床护理中的难点,如果固定不好会引起穿刺点渗血和导管滑脱,增加感染风险[2-3],本研究采用改良固定方式,取得满意效果,现报告如下。

选取2015年2月—2016年12月在第三军医大学第一附属医院做人工肝替代治疗的重症肝病患者242例作为研究对象,其中男213例,女29例,年龄16~74岁;乙型肝炎175例,酒精性肝炎34例,药物性肝炎23例,丙型肝炎10例。

中心静脉置管术后两种固定方法应用效果比较Comparison on applied effect of two fixed methodsafter central venous catheterization叶 菁Ye Jing(Affiliated Suzhou Municipal Hospital of Nanjing Medical University,Jiangsu 215002China)摘要:[目的]比较两种固定方式在锁骨下静脉置管和颈内静脉置管术后的应用效果。

[方法]将312例锁骨下静脉和颈内静脉置管术后病人随机分为传统组和新方法组,传统组使用悬吊固定法,新方法组使用顺势弧形法,观察两组病人导管固定效果、局部感染发生率、敷料更换频率。

[结果]新方法组出现贴膜卷边、导管半脱落等固定不良情况明显减少,局部感染发生率显著低于传统组。

[结论]新方法降低了术后并发症,特别是感染的发生率,导管固定效果好,病人的不适感减少,敷料的更换频率下降,继而降低了病人的医疗费用、减少了医患矛盾。

关键词:中心静脉置管;锁骨下静脉置管;感染Abstract Objective:To compare the applied effect of two fixed-way after thesubclavian vein catheter and the jugular vein catheter.Methods:A total of312cases of patients after undergoing subclavian vein and internal jugularvein catheter were randomly divided into the traditional group and the newmethod group,the conventional group cases used the suspended fixation,thenew method group cases used homeopathic arc method.The catheter fixedeffect,the incidence of local infection and dressing change frequency were ob-served in two groups of patients.Results:The fixed undesirable conditionssuch as film curling and the catheter half off in new method group were sig-nificantly reduced,and incidence of local infection was significantly lowerthan that of the traditional group.Conclusion:The new method has reducedpostoperative complications,especially the incidence of infection,and its cath-eter fixed effect is better and dressing change frequency decreased,and it canreduce the patients'discomfort,and then reduce the patient's medical costsand the patient conflict.Key words central venous catheter;subclavian vein catheterization;infection中图分类号:R473.6 文献标识码:B doi:10.3969/j.issn.1674-4748.2012.021.002 文章编号:1674-4748(2012)7C-1922-02 中心静脉置管常用于需胃肠外营养的外科病人、危重病人及需多次化疗的病人[1],因常需输注刺激性强、高渗透及黏稠的药物,且导管留置时间较长及病人的依从性较差,因此,导管易发生脱落移位,所以有效固定显得尤为重要。

中心静脉导管两种固定方法的效果比较摘要】目的:比较中心静脉导管(CVC)两种固定方法的效果,为临床应用提供参考。

方法:将2013年在ICU行CVC置管后缝合固定的120例患者设为对照组,进行回顾性分析;将2014年在 ICU 行CVC置管后行无缝线固定的120例患者设为研究组,比较两组患者导管相关性血流感染(CRBSI)的发生率、导管脱管率和平均导管留置时间。

结果:研究组CRBSI发生率、导管脱出率均低于观察组,而平均导管留置时间高于观察组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:无缝线固定可以减少中心静脉导管CRBSI和导管脱管的发生率,延长导管留置时间,值得在临床上推广。

【关键词】中心静脉导管;无缝线固定;缝合固定;导管相关性血流感染【中图分类号】R472 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2015)26-0185-02中心静脉是ICU抢救常用和可靠的静脉通道,以往的固定方法主要为局部皮肤缝合法,随着粘贴技术的发展,出现了无缝线贴膜固定法给临床提供参考,以下两种方法对CRBSI、导管脱管和平均导管留置时间进行比较,结果报告如下。

1.资料与方法1.1 一般资料将2013年本院ICU收治的患者中,进行缝合固定的患者中便利选取120例作为对照组;将2014年本院ICU中进行无缝线固定的患者中便利选取120例作为研究组。

研究组和对照组的性别、年龄、疾病和穿刺部位比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。

1.2 方法置管时必须严格执行无菌操作原则,置管时个人防护设施要齐全,戴口罩、帽子、无菌手套,穿无菌手术衣,铺无菌巾等,把因置管导致中心静脉导管相关性血流感染的风险降到最低。

[1]1.2.1 对照组固定方法:置管成功后,在离穿刺口1cm处用固定夹对导管进行缝合固定,重新消毒穿刺口周围皮肤后,选用专用透明贴膜(3M公司生产,10cm×11.5cm)以穿刺点为中心,运用无张力法黏贴。

中心静脉导管的固定方法导管的固定是中心静脉导管置入后的重要步骤,它能确保导管的稳定性和安全性,减少并发症的发生。

本文将介绍中心静脉导管的固定方法及操作要点。

一、固定方法的选择根据导管的类型和患者的具体情况,我们可以选择不同的固定方法。

常见的固定方法有结扎法、缝线固定法和贴固定法等。

1. 结扎法:适用于导管与皮肤间距离较近的情况。

操作时,可先用无菌纱布将患者的皮肤进行消毒。

然后,将导管与皮肤垂直固定在皮肤上方,用结扎线进行固定,确保导管不会松动。

2. 缝线固定法:适用于导管与皮肤间距离较远的情况。

操作时,首先用无菌纱布消毒患者的皮肤。

然后,在导管与皮肤附近的位置缝入缝线,将导管与皮肤固定在一起。

缝线固定法可以确保导管在使用过程中不会移位。

3. 贴固定法:适用于导管与皮肤间距离较近且导管不太重的情况。

操作时,可以选择透明敷料或者固定带等贴在导管附近,将导管固定在皮肤上。

贴固定法使用方便,而且可以观察导管插入口的情况,及时发现问题。

二、固定方法的操作要点无论选择哪种固定方法,都应该注意以下操作要点,以确保固定的牢固和患者的安全。

1. 导管与皮肤的清洁:在进行固定之前,要确保导管插入口及周围的皮肤干净,以免感染。

可以用无菌纱布蘸取适量的生理盐水或酒精进行清洁。

2. 固定位置的选择:固定时应选择导管与皮肤接触面积较大的位置,以增加固定的稳定性。

同时,要避免固定在关节弯曲处或者皮肤皱褶处,以免导致固定不牢。

3. 固定材料的选择:根据导管的特点和患者的情况,选择合适的固定材料。

固定材料应具有透气性、无菌性和耐用性。

贴固定法可选择透明敷料或固定带,结扎法和缝线固定法则需要使用合适的结扎线或缝线。

4. 固定的力度:固定时要注意力度的掌握。

力度过大会导致导管被勒紧,影响血液流动;力度过小则可能导致导管移位。

固定后,可通过观察导管插入口的位置和患者的反应,调整固定的力度。

5. 定期检查:导管固定后,要定期检查固定的情况。

中心静脉导管两种固定方法的效果比较

发表时间:2015-10-29T14:03:34.427Z 来源:《医药前沿》2015年第26期供稿作者:叶桂芳

[导读] 广州市番禺区中心医院重症医学科避免因导管感染而增加患者入住ICU的时间,减少因为导管感染和导管脱管而缩短导管的留置时间,值得在临床上推广。

叶桂芳

(广州市番禺区中心医院重症医学科 511400)

【摘要】目的:比较中心静脉导管(CVC)两种固定方法的效果,为临床应用提供参考。

方法:将2013年在ICU行CVC置管后缝合固定的120例患者设为对照组,进行回顾性分析;将2014年在 ICU 行CVC置管后行无缝线固定的120例患者设为研究组,比较两组患者导管相关性血流感染(CRBSI)的发生率、导管脱管率和平均导管留置时间。

结果:研究组CRBSI发生率、导管脱出率均低于观察组,而平均导管留置时间高于观察组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:无缝线固定可以减少中心静脉导管CRBSI和导管脱管的发生率,延长导管留置时间,值得在临床上推广。

【关键词】中心静脉导管;无缝线固定;缝合固定;导管相关性血流感染

【中图分类号】R472 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2015)26-0185-02 中心静脉是ICU抢救常用和可靠的静脉通道,以往的固定方法主要为局部皮肤缝合法,随着粘贴技术的发展,出现了无缝线贴膜固定法给临床提供参考,以下两种方法对CRBSI、导管脱管和平均导管留置时间进行比较,结果报告如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料将2013年本院ICU收治的患者中,进行缝合固定的患者中便利选取120例作为对照组;将2014年本院ICU中进行无缝线固定的患者中便利选取120例作为研究组。

研究组和对照组的性别、年龄、疾病和穿刺部位比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。

1.2 方法置管时必须严格执行无菌操作原则,置管时个人防护设施要齐全,戴口罩、帽子、无菌手套,穿无菌手术衣,铺无菌巾等,把因置管导致中心静脉导管相关性血流感染的风险降到最低。

[1]

1.2.1 对照组固定方法:置管成功后,在离穿刺口1cm处用固定夹对导管进行缝合固定,重新消毒穿刺口周围皮肤后,选用专用透明贴膜(3M公司生产,10cm×11.5cm)以穿刺点为中心,运用无张力法黏贴。

1.2.2 研究组固定方法:置管成功后无需缝合,重新消毒穿刺口周围皮肤后,用同样的透明贴膜,以穿刺点为中心,运用无张力法直接对导管进行黏贴,再用优力舒弹力胶布在导管尾端进行加强固定。

1.2.3 更换贴膜方法:撕除旧贴膜,按顺-逆-顺时针的顺序,用75%酒精去除局部皮肤油脂;再用安尔碘消毒液以穿刺点为中心,按顺-逆-顺时针的顺序消毒3遍,消毒面积大于贴膜面积,最后消毒导管,待干后贴膜固定。

1.3 观察指标

1.3.1 导管感染判断指标:1)无其他原因的发冷、发热和寒颤。

导管拔除后症状消失;2)导管的细菌培养>500菌落/平皿;3)置管的皮肤红肿热痛,有脓性分泌物。

符合上述任意一项即可诊断导管感染。

[2]

1.3.2 导管脱管判断指标:1)导管从皮下退出4cm以上,从导管内回抽无回血;2)固定夹与皮肤之间导管呈卷曲状,静脉滴注不畅,回抽无回血;3)导管完全脱出。

符合上述任意一项即可诊断导管脱管。

[3]

1.3.3 导管留置时间判断指标:从在ICU置管当日至拔管当日计算。

1.4 统计学分析采用SPSS 11.5软件进行,计数资料比较采用x2检验,P<0.05差异有统计学意义。

2.结果

研究组CRBSI和导管脱出率均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),平均留置导管时间长于对照组。

表1 两组患者CRBSI、导管脱管和导管留置时间比较[例(%)]

3.讨论

3.1 无缝线固定法减少了CRBSI发生率:表1显示,研究组CRBSI发生率远低于对照组,差异有统计学意义。

感染是置管后最常见的并发症,ICU患者机体免疫力低下,感染机会更大。

无缝线固定没有固定夹和缝线的干扰,消毒更加彻底,减少了局部感染的机会;而缝线固定的固定夹与皮肤之间的空隙不易被消毒,容易滋生细菌而引起局部感染;再加上缝针破坏了皮肤天然的屏障功能,部分病人出现线头反应,严重者可发生缝针处感染。

3.2 无缝线固定导管脱出率低于缝线固定:表1显示,研究组导管脱出率与对照组比较,差异有统计学意义。

一般认为,缝合是相对牢固的固定方法,但因为黏贴时贴膜与固定夹之间存在一定的空隙,甚至还会有气泡,使贴膜未能起到最佳的固定效果。

而为了减少无缝线固定而导致的脱管,我科使用优力舒弹力胶布在导管尾端进行加强固定,避免了因患者活动牵拉而脱管的现象。

3.3 无缝线固定法对导管留置时间的影响:科学合理的固定方法会延长导管的留置时间,减少患者重新置管的痛苦,降低经济损失。

如果固定不牢固或出现CRBSI时,都会缩短导管的留置时间。

本文结果显示,研究组的导管留置时间长于对照组,差异有统计学意义。

4.小结

综上所述,无缝线中心静脉导管固定方法操作简捷,无需进行皮肤缝合,病人活动时不会出现牵拉引起的疼痛,提高病人的舒适度。

抢救时还可以节省置管后缝线固定的操作时间,直接输液给药。

另外,无缝线固定可以降低CRBSI和导管脱管的发生率,避免因导管感染而增加患者入住ICU的时间,减少因为导管感染和导管脱管而缩短导管的留置时间,值得在临床上推广。

【参考文献】

[1] 潘海燕,任蔚虹.导管相关性感染的预防和控制的研究进展[J].中华护理杂志,2009.44(10):901.

[2] 周际昌.实用肿瘤内科学[M].北京:人民卫生出版社,1999:197.

[3] 李自会,龚菌,两种缝合方法在防止锁骨下静脉穿刺导管滑脱上的临床对比与研究[J].医学信息,2011.24(7):2887-2888.。