翻译大师朱生豪

- 格式:ppt

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:10

朱生豪翻译观探析朱生豪是一位著名的翻译家,他的翻译观点广受赞誉。

朱生豪翻译观的核心是“两个原则”和“三个标准”,下面就从这两个方面来探析他的翻译观。

一、朱生豪翻译观的两个原则朱生豪认为,翻译要遵循的两个原则是:1.忠实原意原则这个原则强调的是翻译要忠于原意。

翻译不是单纯的把一种语言翻译成另一种语言,而是要传达原文的意思和内容。

因此,在翻译的过程中,要尽可能地保留原文的风格、语气和特色,确保翻译的内容与原文的意思尽可能地一致。

2.可读性原则这个原则强调的是翻译要具有可读性。

翻译的目的是要让读者理解原文的内容,而不是让读者感受翻译的艺术性。

因此,在翻译的过程中,要尽可能地使用通俗易懂的语言和表达方式,确保翻译的内容能够被读者理解和接受。

二、朱生豪翻译观的三个标准除了两个原则之外,朱生豪还提出了三个标准,这三个标准是:1.准确性准确性是翻译的核心,翻译必须要保证它的准确性。

在翻译的过程中,要尽可能地保留原文中的每一个细节和信息,确保翻译的内容与原文的意思尽可能地一致。

只有准确的翻译才能让读者真正地理解原文的内容。

2.通顺性通顺性是指翻译的内容必须具有连贯性和顺畅性。

在翻译的过程中,要尽可能地使用简单明了的语言和表达方式,确保翻译的内容能够被读者流畅地阅读和理解。

只有通顺的翻译才能让读者真正地体会到原文的意思和情感。

3.文化适应性文化适应性是指翻译必须要考虑到不同文化背景下的差异。

在翻译的过程中,要尽可能地对原文进行文化转换,确保翻译的内容与目标读者的文化背景相符。

只有具备文化适应性的翻译才能真正地传达原文的意思和情感。

总之,朱生豪翻译观是一种非常重要的翻译理念,它既强调了翻译的准确性,又注重了翻译的可读性,既把握了原文的风格特征,又充分考虑了目标读者的文化背景。

在实际的翻译过程中,我们需要充分理解和运用这些原则和标准,来确保翻译的质量和效果。

著名翻译家朱生豪生平简介朱生豪,著名翻译家。

曾就读于杭州之江大学中国文学系和英语系。

1933年大学毕业后,在上海世界书局任英文编辑,参加《英汉四用辞典》的编纂工作,并创作诗歌。

写有诗集多种,均毁于战火。

同时还在报刊上发表散文、小品文。

下面是店铺为大家整理的著名翻译家朱生豪生平简介,希望大家喜欢!朱生豪简介朱生豪是译莎的才子,是只有古代的苏东坡才能够相比的人物。

朱生豪的一生基本都是奉献给了《莎士比亚全集》,一个从没有去过国外的人仅仅是通过两本英汉字典完成了著作的翻译,这个举动是震惊国内外的朋友。

下面,我们看看朱生豪简介。

朱生豪是在杭州之江大学就读的中文系和英文系,因为十分热爱文学在毕业之后在上海的世界书局担任了编辑,其中创作了很多的诗歌作品。

朱生豪出生在一个落寞的小商人的家庭中,家境不算富裕甚至是可以用清贫来形容,但是朱生豪的读书成绩确是比较优秀,上大学都是通过奖学金的支撑度过。

在大学期间他对文学的热爱和诗歌的欣赏是受到很多同学和老师的赞扬,二十岁的朱生豪已经在别人的眼中是一个聪明伶俐,才华横溢的才子。

朱生豪简介中介绍在朱生豪大四的时间里结识了宋清如,成为了他的女朋友并且是今后的妻子。

随着朱生豪毕业,两人之间的感情都是通过书信进行维系。

在担任上海世界书局的编辑时,朱生豪就开始陆陆续续翻译了莎士比亚的作品,但是在1937年的时候由于战争在逃难的时候失去了之前翻译的原稿,这种情况对于朱生豪而言是比较悲痛的,自己的心血全没有了。

朱生豪并没有放弃翻译,选择重新来过,将遗失的部分重新翻译。

1942年的时候宋清如和朱生豪两人结婚,朱生豪失了业跟随宋清如回到了自己岳母家生活,在结婚之后宋清如负责生活中的柴米油盐,而朱生豪一心一意的投入在翻译的工作中,但是身体每况日下。

最终还是没有挨过疾病的困扰,离开了人间。

朱生豪情书朱生豪和宋清如两人之间的爱情故事常常被后人津津乐道,这一段佳话是多少人羡慕和钦佩的。

朱生豪是著名的翻译家和莎翁是齐名,莎士比亚是不朽的那么朱生豪也是不朽的。

莎士比亚戏剧朱生豪原译本全集莎士比亚是英国文学史上的一位巨匠,他的作品被称为世界文学的瑰宝。

其戏剧作品以其深刻的思想、精湛的艺术和丰富的情感而闻名于世。

在中国,朱生豪被公认为莎士比亚戏剧的杰出翻译家,他所译的《哈姆雷特》、《李尔王》、《麦克白》等作品广受好评。

朱生豪出生于1902年,是中国现代文学的奠基者之一。

他精通多国语言,文笔纯熟,思想开阔,因此他不仅能够在翻译上做到信达雅,还能够将莎士比亚戏剧作品的精髓展现得淋漓尽致。

《哈姆雷特》是莎士比亚最著名的作品之一,也是朱生豪翻译的代表作之一。

哈姆雷特是一位充满矛盾的人物,他在戏剧中经历着自己的悲剧。

朱生豪对于《哈姆雷特》的翻译精准而生动,将莎士比亚精湛的写作和戏剧手法展现无遗。

他将哈姆雷特这个复杂的人物形象展现得淋漓尽致,令人叹为观止。

除了《哈姆雷特》,朱生豪还翻译了《李尔王》、《麦克白》等莎士比亚的经典戏剧。

他的翻译不仅忠于原著,还增添了中国元素,使得中国读者更易于理解和接受这些作品。

朱生豪的翻译作品广为流传,被誉为经典中的经典。

《朱生豪原译本全集》收录了朱生豪翻译的所有莎士比亚戏剧作品,包括十四部悲剧、七部喜剧、十部历史剧和四部其他作品。

在这部全集中,读者可以领略到朱生豪对莎士比亚戏剧作品的深刻理解和精湛翻译,更能够感受到莎士比亚作品的魅力和深度。

无论是从文学价值还是从翻译水平上看,《朱生豪原译本全集》都是一部不可多得的珍贵之作。

它记录了莎士比亚戏剧在中国的传播与发展历程,也见证了朱生豪在翻译领域的卓越成就。

这部全集的问世,必将为中国读者提供更多接触莎士比亚戏剧的机会,也必将对中国翻译事业产生深远的影响。

总之,《朱生豪原译本全集》是一部不可多得的翻译力作,它必将在中国文学史上留下浓墨重彩的一笔。

朱生豪用他卓越的翻译技巧,将莎士比亚戏剧的光芒照耀在了中国大地上,使得更多的中国读者能够欣赏和理解这些珍贵的文学遗产。

朱生豪人物生平:朱生豪,中国浙江省嘉兴人,曾就读于杭州之江大学中国文学系和英文系。

1933年大学毕业后,在上海世界书局任英文编辑,参加《英汉四用辞典》的编纂工作,并创作诗歌。

写有诗集多种,均毁于战火。

同时还在报刊上发表散文、小品文。

1936年春着手翻译《莎士比亚戏剧全集》。

为便于中国读者阅读,打破了英国牛津版按写作年代编排的次序,而分为喜剧、悲剧、史剧、杂剧4类编排,自成体系。

先后译有莎剧31种,新中国成立前出版27种,部分散失,后因劳累过度患肺病早逝。

他是中国翻译莎士比亚作品较早和最多的一人,译文质量和风格卓具特色,为国内外莎士比亚研究者所公认。

外界评价:1.一代词宗夏承焘先生对朱生豪的描述为:阅朱生豪唐诗人短论七则,多前人未发之论,爽利无比。

聪明才力,在余师友间,不当以学生视之。

其人今年才二十岁,渊默若处子,轻易不发一言。

闻英文甚深,之江办学数十年,恐无此不易之才也。

”2.“朱生豪先生是引领我走进莎士比亚艺术殿堂的第一人。

和我一样,太多太多的人都是由他领进门的。

他的散文体《莎士比亚全集》译笔流畅典雅,文句琅琅上口,善于保持原作的神韵,传递莎剧的气派,给我们的内心留下酣畅淋漓的记忆。

”浙江莎士比亚研究学会会长、浙江传媒学院教授洪忠煌这样评价。

人物品质:○1碧血丹心,为国立志面对日本人“一个没有莎氏全集的野蛮之国何谈文明”的讥笑,他毅然决然承担起翻译莎翁戏剧的重担,他那种一定要为民族争一口气的志向和勇气,那种传播人类最宝贵精神财富的神圣使命感,令人敬佩与动容。

基于爱国的志向,他矢志译莎,“因为某国人曾经说过中国是无文化的国家,连老莎的译本都没有”。

虽爱国的壮举带来的是寂寞的劳作,但朱生豪从未放弃过,再在战栾疾病中,坚持不懈,至家徒四壁,仍不食周栗,译出莎氏剧作三十一种。

此种精神,说来激奋,然而却是无数的平淡、艰辛、愁苦凝集成的。

是那些整日忙于拉帮结派、自我吹嘘爱国的人难以企及的。

○2专心致志,废寝忘食鲁迅曾说“中国自古以来,就有埋头苦干的人,就有拼命硬干的人……他们是中国的脊梁”,朱生豪便是其中一人,他对闭户译作的投入达到了“足不涉市,没有必要简直连楼都懒得走下来”的地步,他埋头伏案,笔耕不辍直至生命最后一刻。

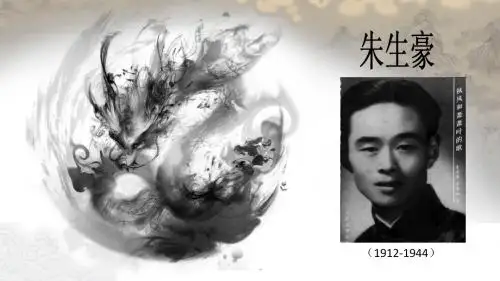

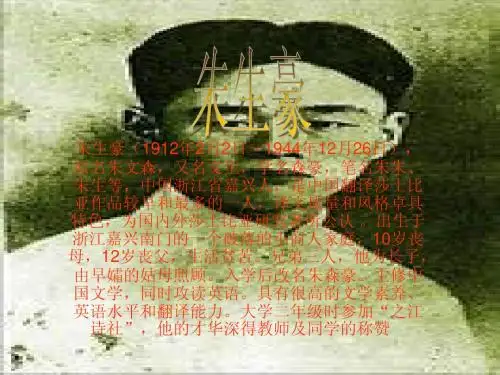

朱生豪生平、简介、翻译理论简介:朱生豪(1912年2月2日-1944年12月26日),著名翻译家。

原名朱文森,又名文生,学名森豪,笔名朱朱、朱生等,浙江嘉兴人。

曾就读于杭州之江大学中国文学系和英语系。

1936年春着手翻译《莎士比亚戏剧全集》。

为便于中国读者阅读,打破了英国牛津版按写作年代编排的次序,而分为喜剧、悲剧、史剧、杂剧4类编排,自成体系。

1937年日军进攻上海,辗转流徙,贫病交加,仍坚持翻译,先后译有莎剧31种,后因劳累过度患肺病早逝。

外界评价:朱生豪译本以“求于最大可能之范围内,保持原作之神韵”为宗旨,译笔流畅,文词华瞻。

朱生豪是中国翻译莎士比亚作品较早和最多的一人,译文质量和风格卓具特色,为国内外莎士比亚研究者所公认。

生平:1、1912年2月2日生于一个破落的商人家庭。

2、1929年秀州中学毕业,并被秀中校长推荐保送杭州之江大学深造并享受奖学金待遇。

大学二年级时参加“之江诗社”,他的才华深得教师及同学的称赞。

“之江诗社”的社长夏承焘老师评价他说“阅朱生豪唐诗人短论七则,多前人未发之论,爽利无比。

聪明才力,在余师友间,不当以学生视之。

其人今年才二十岁,渊默若处子,轻易不发一言。

闻英文甚深,之江办学数十年,恐无此不易之才也。

”3、1935年春,开始莎士比亚戏剧翻译准备工作。

4、1936年8月8日译成莎剧《暴风雨》第一稿。

此后陆续译出《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《第十二夜》等9部喜剧。

5、1937年8月13日日军进攻上海,朱生豪逃出寓所,随身只带有牛津版莎氏全集和部分译稿。

6、1942年5月1日,与宋清如在上海结婚,至年底补译出《暴风雨》等9部喜剧,把译稿丢失的莎氏喜剧全部补译完毕。

7、1943年1月,携夫人回嘉兴定居,朱生豪宁愿贫穷至死,不愿为敌伪效劳,仅靠微薄稿费维持极困难的生活。

他闭门不出,把全部精力扑在译写工作上。

工具书仅有两本字典,译出了莎士比亚的几部重要悲剧《罗密欧与朱丽叶》《李尔王》《哈姆莱特》等。

朱生豪朱生豪(1912年2月2日-1944年12月26日)别名文森、文生、森豪、朱朱、朱生出生地浙江嘉兴职业翻译家,诗人毕业院校杭州之江大学(现浙江大学)主要成就翻译莎士比亚作品1912年2月2日生于一个破落的商人家庭。

1929年浙江嘉兴秀州中学毕业,并被秀中校长推荐保送杭州之江大学深造并享受奖学金待遇。

1931年“九·一八”事变后,之江大学成立抗日救国会,担任文书股工作,积极投入抗日救国活动。

1935年春,开始莎士比亚戏剧翻译准备工作。

1936年8月8日译成莎剧《暴风雨》第一稿。

此后陆续译出《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《第十二夜》等9部喜剧。

1937年8月13日日军进攻上海,朱生豪逃出寓所,随身只带有牛津版莎氏全集和部分译稿。

寓所被焚,已交付的全部译稿被焚。

1939年冬应邀入《中美日报》社任编辑1942年5月1日与宋清如在上海结婚1943年1月,携夫人回嘉兴定居,朱生豪宁愿贫穷至死,不愿为敌伪效劳,仅靠微薄稿费维持极困难的生活。

他闭门不出,把全部精力扑在译写工作上。

工具书仅有两本字典,译出了莎士比亚的几部重要悲剧《罗密欧与朱丽叶》《李尔王》《哈姆莱特》等。

同年秋,健康日衰,但仍握笔不辍。

又次第译出莎氏全部悲剧、杂剧,以及英国史剧4部,连同喜剧在内,共31部。

1944年初带病译出《约翰王》《理查二世》《理查四世》等4部莎士比亚历史剧,4月写完《译者自序》,编《莎翁年谱》。

其时他一直忍受着长期的病痛,体力日衰,在勉强支撑着译出《亨利五世》第一,二幕后,延至六月,确诊为肺结核,卧床不起。

不得不放下已经开始译写的《亨利五世》译稿。

他悲痛地说,早知一病不起,就是拼命也要把它译完。

1944年12月26日抛下年轻的妻子和刚满周岁的儿子,含恨离开人间,年仅32岁。

1947年秋,译稿由上海世界书局分三辑(喜剧、悲剧、杂剧)出版,计27部剧本。

1978年人民文学出版社出版《莎士比亚全集》,内收朱译31部剧本。

朱生豪(1912—1944) Zhu Shonghao浙江嘉兴人。

少时聪颖,17岁被保送到杭州之江大学,主修中国文学,兼攻英文,并任美籍教授窦维思的助教,在校参加“之江诗社”,为该社领袖。

在中外名师的熏陶下,对莎士比亚、雪莱、勃朗宁等名家的作品有较深的研究。

1933年大学毕业后,在上海世界书局任英文编辑,开始翻译莎剧。

1939年就职《中美日报》,编国内新闻版。

太平洋战争爆发后失业,贫病交迫。

1942年回乡坚持翻译莎剧,直至病逝,时年32岁。

朱生豪是我国系统翻译莎剧的先行者之一。

他在极端困难的条件下翻译莎剧前后10载,终于译出莎翁的悲剧、喜剧、杂剧与史剧共31部半。

其中27部由世界书局于1947年作为《莎士比亚全集》出版,震惊了国内外译坛。

人民文学出版社先于1954年分12卷出版《莎士比亚全集》,于1978年再出的《全集》共37部,其中绝大部分为朱氏所译。

朱氏文学修养颇深,汉、英语都很有造诣,所译莎剧字斟句酌、晓畅易懂,较之他人的译本以典雅传神见长。

初期所译的几种多为喜剧,如《暴风雨》、《仲夏夜之梦》等,译笔轻快。

后期所译多是悲剧、历史剧,因时隔数年,译笔更见精辟而流畅。

未见朱氏有翻译理论方面的长篇宏论。

对他的翻译观,在《莎士比亚全集》译者自序中可见一斑:“翻译第一在求于最大可能之范围内,保持原作之神韵;必不得已而求其次,亦以明白畅晓之字句,忠实传达原文之意趣;而于逐字逐句对照式之硬译,则未敢苟同。

”他每译一段,“必先自拟为读者,察阅译文中有无暖昧之处。

又必自拟为舞台上之演员,审辨语调之是否顺口,音节之是否调和。

”可见,朱氏的成功,除了靠他深厚的语言和文化功底外,还在于他对翻译事业的追求和严肃认真的态度。