四十年代新诗

- 格式:ppt

- 大小:707.50 KB

- 文档页数:27

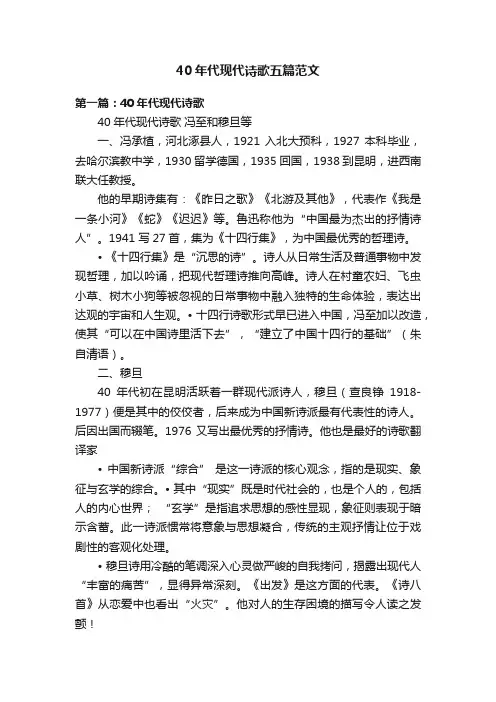

40年代现代诗歌五篇范文第一篇:40年代现代诗歌40年代现代诗歌冯至和穆旦等一、冯承植,河北涿县人,1921 入北大预科,1927 本科毕业,去哈尔滨教中学,1930 留学德国,1935 回国,1938 到昆明,进西南联大任教授。

他的早期诗集有:《昨日之歌》《北游及其他》,代表作《我是一条小河》《蛇》《迟迟》等。

鲁迅称他为“中国最为杰出的抒情诗人”。

1941 写27首,集为《十四行集》,为中国最优秀的哲理诗。

• 《十四行集》是“沉思的诗”。

诗人从日常生活及普通事物中发现哲理,加以吟诵,把现代哲理诗推向高峰。

诗人在村童农妇、飞虫小草、树木小狗等被忽视的日常事物中融入独特的生命体验,表达出达观的宇宙和人生观。

• 十四行诗歌形式早已进入中国,冯至加以改造,使其“可以在中国诗里活下去”,“建立了中国十四行的基础”(朱自清语)。

二、穆旦40年代初在昆明活跃着一群现代派诗人,穆旦(查良铮1918-1977)便是其中的佼佼者,后来成为中国新诗派最有代表性的诗人。

后因出国而辍笔。

1976 又写出最优秀的抒情诗。

他也是最好的诗歌翻译家• 中国新诗派“综合” 是这一诗派的核心观念,指的是现实、象征与玄学的综合。

• 其中“现实”既是时代社会的,也是个人的,包括人的内心世界;“玄学”是指追求思想的感性显现,象征则表现于暗示含蓄。

此一诗派惯常将意象与思想凝合,传统的主观抒情让位于戏剧性的客观化处理。

• 穆旦诗用冷酷的笔调深入心灵做严峻的自我拷问,揭露出现代人“丰富的痛苦”,显得异常深刻。

《出发》是这方面的代表。

《诗八首》从恋爱中也看出“火灾”。

他对人的生存困境的描写令人读之发颤!• 穆旦又是能够在最困苦的时刻看到了曙光的人,《赞美》通过对老农的劳作的描写欢呼:“一个民族已经起来”。

• 穆旦诗难于理解,理解了则意味无穷。

曹禺及其话剧曹禺:(1910-1996):原名万家宝,字小石,祖籍湖北潜江,生于天津。

我国著名戏剧大师,中国现代话剧的奠基人之一,戏剧教育家。

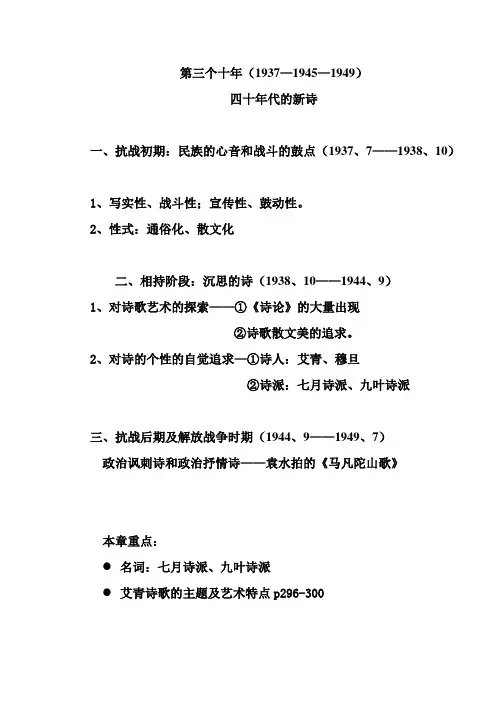

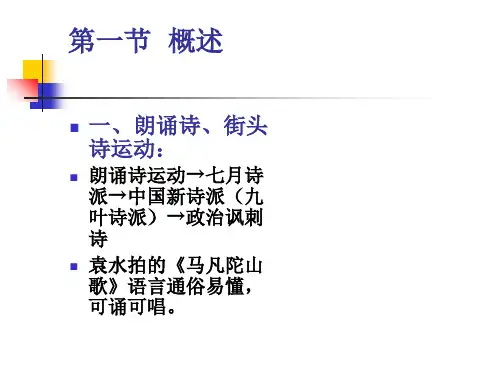

第三个十年(1937—1945—1949)四十年代的新诗一、抗战初期:民族的心音和战斗的鼓点(1937、7——1938、10)1、写实性、战斗性;宣传性、鼓动性。

2、性式:通俗化、散文化二、相持阶段:沉思的诗(1938、10——1944、9)1、对诗歌艺术的探索——①《诗论》的大量出现②诗歌散文美的追求。

2、对诗的个性的自觉追求—①诗人:艾青、穆旦②诗派:七月诗派、九叶诗派三、抗战后期及解放战争时期(1944、9——1949、7)政治讽刺诗和政治抒情诗——袁水拍的《马凡陀山歌》本章重点:●名词:七月诗派、九叶诗派●艾青诗歌的主题及艺术特点p296-300艾青——对“土地”和“太阳”的热情礼赞一、生平及创作分期诗人艾青青年像与周红兴《艾青的跋涉》A(1933——1937)诗歌创作的准备期、成名期。

代表作:《大堰河——我的保姆》B(1937——1945)抗战时期,“向太阳”时期,其中1938——1941是创作高潮。

代表作:诗集《北方》和长诗《向太阳》、《火把》等。

C(1945——1957)为新的共和国的到来而欢呼、歌唱。

代表作《艾青诗选》、《欢呼集》、《春天》、《海钾上》,并多次出访南美智利、巴西等国。

D(1958——1978)沉寂二十年;在“反右”、“文革”中受到不公正待遇,在黑龙江、新疆等国营农场生活、劳动。

E(1978——1996)复出期。

代表作《归来之歌》,深沉地吟唱着“人生之歌”。

二、艾青的历史地位忧郁的沉思1、影响深远。

开一代诗风,影响40年代后期的诗界。

2、诗歌的民族性、世界性。

3、诗歌艺术的历史“综合”。

现实主义与现代主义的艺术整合。

三、艾青的诗歌创作艾青诗歌《大堰河——我的保姆》和尘封50年的《旅行日记》手稿(1)早期创作:《大堰河一我的保姆》(1933年)——中国乡村农妇历史命运的一座雕像。

(2)长诗:《向太阳》(1938年)——对光明、未来的追求和信心。

(3)《火把》(1940年)——抗战时期青年生活道路的青春之歌。

第五章 40年代新诗教学要点:1、七月诗派2、九叶诗派3、艾青诗歌的意象与主题及理论主张第一节概述一、同声歌唱七七事变后,30年代两大派别的对峙消失,诗人们唱起了民族解放的战歌。

具强烈时代性、战斗性的写实主义诗风成不同流派诗人的创作趋向。

但多是直抒胸臆的宣言式呐喊,加入大量议论性陈词,易产生鼓动效果,却易流于空泛,形式简单粗陋。

此时期,取得成就的诗人有:30年代现实主义诗人艾青、臧克家、田间、蒲风;现代主义诗人戴望舒、卞之琳、何其芳、徐迟。

现实主义方面取得的成就:国统区以臧克家为首的“泥土”诗群,臧写了《泥土的歌》、《三代》等农村题材的朴素诗歌;根据地“新歌谣创作”进行火热,在传统歌谣中注入革命内容,宣传、普及革命思想。

例如:革命的势力大无边,红旗一展天下都红遍。

《东方红》就是陕北民间诗人用传统“白马调”编的《移民歌》中的一节。

解放区的民歌体叙事诗取得了较高成就,出现了李季的《王贵与李香香》和阮章竞的《漳河水》等著名叙事长诗。

二、七月诗派1、关于“七月派”“七月派”是在艾青的影响下,以文艺理论家兼诗人胡风为中心,以《七月》、《希望》、《诗垦地》、《诗创作》、等杂志为阵地而形成的青年诗人群,主要诗人有鲁藜、绿原、冀访、阿垅、曾卓、芦甸、孙钿、化铁、方然、牛汉等。

强烈的革命激情,鲜明的政治倾向,重体验的现实主义,是“七月派”创作的基本特征。

“七月派”的创作特色:(1)把诗作为战斗的武器,追求诗歌与时代的密切结合和与人民的融为一体,追求诗歌鲜明的毫不含糊的政治倾向性和革命功利主义的创作目的性,以及诗歌的史诗品格,是其共同的创作态度。

是30年代新月派、现代派的历史对立物。

针对徐志摩《我不知道风是在哪一个方向吹》的迷失、惆怅、悲叹,七月派诗人宣告“我知道风的方向/风打从冬天走向春天”。

(2)发掘和歌颂民族的生命强力,抒发鲜明的主观战斗激情,强调能动地影响、改造现实,反对只描摹现象、冷淡模写生活。

艺术上追随艾青,倾向于诗歌的散文化,对自由体诗的发展作出了贡献。