20年代新诗

- 格式:doc

- 大小:45.00 KB

- 文档页数:5

20年代诗歌第四章20年代新诗(一)第一节20年代新诗概述第二节徐志摩闻一多第一节20年代新诗概述【从五四文学革命到抗战爆发,中国新诗的发展大致经过了词曲化的新诗、自由诗、小诗、格律诗、象征诗、现代诗等几个阶段。

】1、【新诗诞生之前已经有“诗界革命”的探索。

】中国历来被称为"诗的国度",诗歌传统源远流长。

(文学殿堂里,诗为崇高地位,被视为文学正宗,甚至被当作“经”。

)从周朝初期开始形成第一部诗歌总集《诗经》以来,曾出现过大批杰出诗人和优秀作品,曾创造出唐诗宋词那样辉煌的诗歌时代,但是,发展到明朝和清朝时期,却出现了不可遏制的衰败趋势,也激发起许多有识之士励精图治的雄心壮志。

清同治七年(1868年),黄遵宪(1848—1905,南社诗人)率先提出了"我手写我口"的口号,并致力于"新派诗"的创立,提出了一整套新的诗歌纲领,主张打破一切禁制,但这些理论却没能在实际创作中得以实现。

黄遵宪的新派诗主要可分为两类:一类以旧诗格律写新事物、新思想;一类在保持传统诗歌应有的韵律和节奏的基础上,尝试着打破旧诗格律。

由于他的新派诗主要还是利用旧形式,诗歌语言也主要来自于古籍,未能从根本上摆脱晚清宋诗运动的影响,因而在当时并没有产生较大的影响。

【黄遵宪的《〈人境庐诗草〉自序》从诗、人、事的关系方面,主张打破一切禁制,强调“古人未有之物,未辟之境,耳目所历,皆笔而书之”;并且尝试“以单行之神,运排偶之体”,“用古文家伸缩离合之法以入诗”,这是一次古典诗歌体制内自由化、散文化的尝试。

梁启超指出,黄遵宪诗中“欧洲意境语句,多物质上琐碎粗疏者,于精神思想上未之有也”。

】清光绪22年(1896年)至23年(1897年)间,夏曾佑、谭嗣同、梁启超三人根据资产阶级改良派融合佛、孔、耶三教创立"维新运动"新学(即西方社会科学)的思想,开始试作"新学之诗"(又称"新诗")。

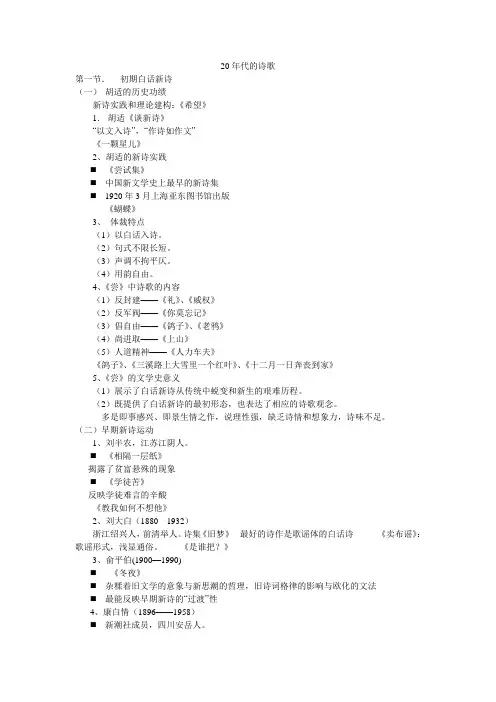

20年代的诗歌第一节.初期白话新诗(一)胡适的历史功绩新诗实践和理论建构:《希望》1.胡适《谈新诗》“以文入诗”,“作诗如作文”《一颗星儿》2、胡适的新诗实践⏹《尝试集》⏹中国新文学史上最早的新诗集⏹1920年3月上海亚东图书馆出版《蝴蝶》3、体裁特点(1)以白话入诗。

(2)句式不限长短。

(3)声调不拘平仄。

(4)用韵自由。

4、《尝》中诗歌的内容(1)反封建——《礼》、《威权》(2)反军阀——《你莫忘记》(3)倡自由——《鸽子》、《老鸦》(4)尚进取——《上山》(5)人道精神——《人力车夫》《鸽子》、《三溪路上大雪里一个红叶》、《十二月一日奔丧到家》5、《尝》的文学史意义(1)展示了白话新诗从传统中蜕变和新生的艰难历程。

(2)既提供了白话新诗的最初形态,也表达了相应的诗歌观念。

多是即事感兴、即景生情之作,说理性强,缺乏诗情和想象力,诗味不足。

(二)早期新诗运动1、刘半农,江苏江阴人。

⏹《相隔一层纸》揭露了贫富悬殊的现象⏹《学徒苦》反映学徒难言的辛酸《教我如何不想他》2、刘大白(1880---1932)浙江绍兴人,前清举人。

诗集《旧梦》最好的诗作是歌谣体的白话诗《卖布谣》:歌谣形式,浅显通俗。

《是谁把?》3、俞平伯(1900—1990)⏹《冬夜》⏹杂糅着旧文学的意象与新思潮的哲理,旧诗词格律的影响与欧化的文法⏹最能反映早期新诗的“过渡”性4、康白情(1896——1958)⏹新潮社成员,四川安岳人。

⏹自由吐出心里的东西,我不是诗人。

——康白情⏹《草儿》集是当时最有影响的新诗集,在大自然中发现了新诗的材料。

⏹1921年1月,中国新诗社创办《诗》月刊,为我国第一个新诗刊物。

(三)早期新诗的特点1、以白话作诗,将诗歌从文言中解放出来,重实感,少想象,通过对具体生活场景的白描,来表现社会人生。

2、大多不用韵,表现出明显的散文化倾向。

3、大多未脱尽旧诗词的痕迹,是“女人放大的小脚”。

第二节、小诗创作与“湖畔诗人”(一)小诗创作小诗的特点1、作家们广泛地思索着关于宇宙、自然、社会、人生、个性等时代性的命题,引发了诸种“零碎的思想”。

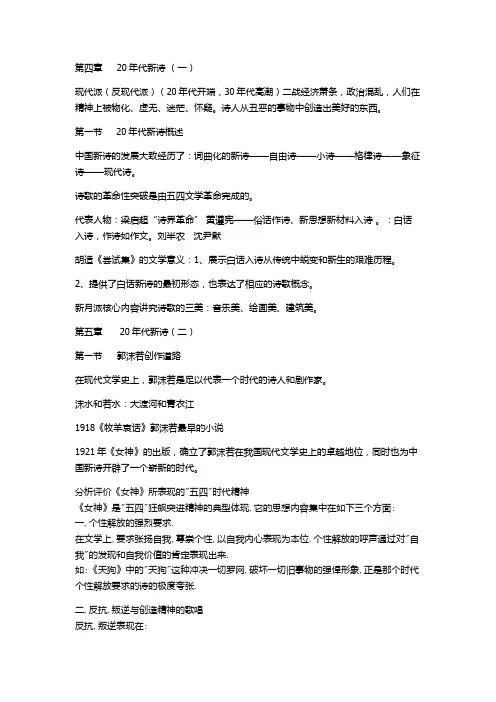

第四章 20年代新诗(一)现代派(反现代派)(20年代开端,30年代高潮)二战经济萧条,政治混乱,人们在精神上被物化、虚无、迷茫、怀疑。

诗人从丑恶的事物中创造出美好的东西。

第一节20年代新诗概述中国新诗的发展大致经历了:词曲化的新诗——自由诗——小诗——格律诗——象征诗——现代诗。

诗歌的革命性突破是由五四文学革命完成的。

代表人物:梁启超“诗界革命”黄遵宪——俗话作诗、新思想新材料入诗。

:白话入诗,作诗如作文。

刘半农沈尹默胡适《尝试集》的文学意义:1、展示白话入诗从传统中蜕变和新生的艰难历程。

2、提供了白话新诗的最初形态,也表达了相应的诗歌概念。

新月派核心内容讲究诗歌的三美:音乐美、绘画美、建筑美。

第五章 20年代新诗(二)第一节郭沫若创作道路在现代文学史上,郭沫若是足以代表一个时代的诗人和剧作家。

沫水和若水:大渡河和青衣江1918《牧羊哀话》郭沫若最早的小说1921年《女神》的出版,确立了郭沫若在我国现代文学史上的卓越地位,同时也为中国新诗开辟了一个崭新的时代。

分析评价《女神》所表现的"五四"时代精神《女神》是"五四"狂飙突进精神的典型体现,它的思想内容集中在如下三个方面: 一,个性解放的强烈要求.在文学上,要求张扬自我,尊崇个性,以自我内心表现为本位.个性解放的呼声通过对"自我"的发现和自我价值的肯定表现出来.如:《天狗》中的"天狗"这种冲决一切罗网,破坏一切旧事物的强悍形象,正是那个时代个性解放要求的诗的极度夸张.二,反抗,叛逆与创造精神的歌唱反抗,叛逆表现在:《女神》诞生之时整个中国是一个黑暗的大牢笼,这激发了诗人反抗的,叛逆的精神. 如:《凤凰涅盘》中的凤凰双双自焚前的歌唱,对朽败的旧世界作了极真切而沉痛的描绘.凤凰的自焚,乃是与旧世界彻底决绝的反抗行动,是叛逆精神的强烈爆发与燃烧.三,爱国情思的抒发从《女神》中的《炉中煤》的年轻女郎,《凤凰涅盘》中更生的凤凰等形象,不难看出诗人对于祖国的深沉眷念与无限热爱.简述郭沫若小说的基本倾向和创作特色1, 郭沫若小说的基本倾向是强烈的爱国心和大胆反抗旧世界的叛逆精神.2, 创作特色是主情主义,这种主情主义是属于浪漫主义范畴的,是受到现代主义的影响.如《残春》就是"五四"新文学中最早运用意识流手法的作品.3, 历史小说在郭沫若的小说创作中占有一个特别的位置.他们帮助读者明善恶之分,知兴亡之理.分析《女神》的浪漫主义特色郭沫若的《女神》是一部浪漫主义诗集,主要特色有:1, 浪漫主义精神.浪漫主义重主观,强调自我表现.《女神》是"自我表现"的诗作,诗中的凤凰等,都是诗人的"自我表现".诗中的"自我"主观精神,是强烈的反抗,叛逆精神,是追求光明的理想主义精神.2, 喷发式宣泄的表达方式.浪漫主义以直抒胸臆为主要表达方式,诗中的直抒胸臆表现为喷发式的宣泄,《凤凰涅盘》等诗最典型地体现这一表达特点.3, 奇特的想象和夸张.如从民间天狗吞月,想象为天狗把全宇宙都吞了,"如大海一样地狂叫"等.这种极度夸张的奇特想象最能表现强烈的个性解放要求和对旧世界的反抗,叛逆精神.4, 形象描绘的方式上,具有英雄主义的格调.5, 语言方面,带有强烈的主观性的色彩.一些描写自然的语句中,染上诗人当时的主观感觉.分析评价《女神》在中国现代新诗发展史上的地位及不足郭沫若的《女神》是开一代诗风的新诗集.这就是它在新诗发展史上的地位.一,思想内容上.《女神》体现了"五四"时代精神.它彻底反帝反封建和反抗一切旧势力的革命精神,对光明的向往等,是最强烈地体现了"五四"狂飙突进的时代精神.二,在艺术上,《女神》是中国浪漫主义新诗的开山之作,开拓和形成了浪漫主义新诗流派.《女神》以鲜明的浪漫主义独树一帜.它强烈的感情,唯美的艺术形象等对当时和后来的浪漫主义诗人发生重要影响.三,在诗歌形式上,《女神》是自由体诗的一个高峰,为诗歌的革新和创造树立了榜样.它完全冲破了旧诗格律的束缚.诗节,诗行长短无定,韵律无固定格式.不足之处:1, 他把形式的自由强调到绝对的地步,造成有的诗一泻无遗,有的诗过于散文化.2, 有的诗用语造句属于生造,还夹入一些欧化语法.174页社会剖析小说(20世纪30年代)特点:1.表现时代斗争的重大题材。

中国现代诗歌三百首·20世纪20年代中国现代诗歌三百首·20世纪20年代徐志摩闻一多李金发穆木天冯至徐志摩〖再别康桥〗〖偶然〗〖我等候你〗闻一多〖幻中之邂逅〗〖孤雁〗〖死水〗李金发〖夜之歌〗〖爱憎〗〖时之表现〗穆木天〖苍白的钟声〗〖苏武〗〖落花〗冯至〖十四行集(节选)〗〖蚕马〗〖帷幔——乡间的故事〗·徐志摩〖再别康桥〗〖偶然〗〖我等候你〗徐志摩,1897-1931,于二十年代成立了“新月社”并加入了文学研究会。

他曾担任《新月》月刊的主编,之后与陈梦家方玮德等创办了季刊。

徐志摩的诗集包括《志摩的诗》(1925)、《翡冷翠的一夜》(1927)、《猛虎集》(1931)、《云游》(1932)等。

并有散文集《落叶》(1926)、《自剖》(1928)、《巴黎的鳞爪》(1927)、《秋》(1931),小说集《轮盘》(1930)、戏剧《卞昆冈》(1928,与陆小曼合作),日记《爱眉小札》(1936)、《志摩日记》(1947)。

译著有《涡堤孩》(1923)、《死城》(1925)、《曼殊斐尔小说集》(1927)、《赣第德》(1927)、《玛丽玛丽》(1927,与沈性仁合译)。

〖再别康桥〗轻轻的我走了,正如我轻轻的来;我轻轻的招手,作别西天的云彩。

那河畔的金柳,是夕阳中的新娘;波光里的艳影,在我的心头荡漾。

软泥上的青荇,油油的在水底招摇;在康桥的柔波里,我甘心做一条水草!那榆荫下的一潭,不是清泉,是天上虹揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦。

寻梦?撑一支长蒿,向青草更青处漫溯,满载一船星辉,在星辉斑斓里放歌。

但我不能放歌,悄悄是别离的笙箫;夏虫也为我沉默,沉默是今晚的康桥!悄悄的我走了,正如我悄悄的来;我挥一挥衣袖,不带走一片云彩。

〖偶然〗我是天空里的一片云,偶尔投影在你的波心──你不必讶异,更无须欢喜──在转瞬间消灭了踪影。

你我相逢在黑夜的海上,你有你的,我有我的,方向;你记得也好,最好你忘掉在这交会时互放的光亮!〖我等候你〗我等候你。

第四章新诗(一)(8学时)教学要点:1、“五四”新诗运动2、前期新月派3、早期象征派诗歌教学内容:第一节早期白话诗(2学时)一、新诗的诞生——“五四”新诗运动1、梁启超设计了“诗界革命”。

要有“新意境”、“新语句”、“古风格”。

所谓“新语句”,即是不仅要吸收新名词,而且要引入新句式,在语法结构以至内在思维方式上进行根本的变革,还要打破传统诗词格律,这些与保留古风格的要求显然是背离的。

而在梁启超看来,打破传统的诗的格律与文言语法结构,就不存在“诗人之诗”,后改为“以旧风格含新意境”。

“诗界革命”始终限制在传统诗歌的范围内。

2、黄遵宪提出了“我手写我口”,包含有一种个性主义主张。

诗应是写我想写的,我想说的,我内心的感受。

他就做过转向古风、乐府,“用古文家伸缩离合之法以入诗”等多种实验,而向“散文化”方向的努力,则又显示了背离占主流地位的“唐诗”传统,向“宋诗”靠拢的倾向。

这也构成了“诗界革命”的一个极限:晚清诗界最终止步于宋诗派的模仿风气中。

3、胡适提出了“做诗如作文”。

一是打破诗的格律,换以“自然的音节”;二是以白话写诗,不仅以白话词语代替文言,而且以白话的语法结构代替文言语法,并吸收国外的新语法,也即实行语言形式与思维方式两个方面的散文化。

胡适在提倡“诗体的解放”的同时,还提出了“诗的经验主义”,其核心就是他所说的“言之有物”,也即“有我”与“有人”,“有我就是要表现著作人的性情见解,有人就是要与一般的人发生交涉”。

(胡适:《五十年之中国文学》)前者突出了写作者(知识分子)主体的性情与见解,后者强调了与“一般的人”即平民百姓的沟通与交流,这正是“五四”时期的文化启蒙主义在诗歌观念上的反映。

这种诗歌观重视的是“精神、观念”的表达,所谓“有什么题目做什么诗;诗该怎么做就怎么做”的要求,诗的口语化、明白易懂的要求,自是“题”中应有之意。

这就是说,“五四”新诗运动的“散文化”与“平民化”的目标,两者之间,是存在着深刻的内在联系的。

二、“尝试”中的新诗——早期白话诗1、中国第一批白话诗人有胡适、刘半农、周作人、沈尹默、俞平伯、康白情等。

李大钊、陈独秀、鲁迅等也写过新诗。

2、胡适无疑是第一白话诗人。

他的《尝试集》充满矛盾,显示出传统诗词中脱胎、蜕变、摸索与试验的艰难过程。

3、早期白话新诗的“最初形态”:(1)、主要用白描和托物寄兴手法;(2)、倾向于散文化和平实的风格,以求跳出旧诗词的束缚,实现诗体解放。

4、《尝试集》和其他早期白话诗很幼稚,但与传统诗歌相较,其艺术形式有其自身的特点:(1)、虚化意象和寓言意象的大量出现;(2)、强烈的主观意志。

5、早期白话诗的贡献、价值与局限:“历史文件”性质—一方面明白而平凡;另一方面,缺乏飞腾的艺术想象力,其历史价值与局限性均在此。

三、“开一代诗风”的新诗创作五四后,郭沫若以他的《女神》在给新诗带来浪漫主义雄风的同时,奠定了新诗在文学史上的地位。

他的新诗感情浓烈,想象丰富,具有飞动之致,克服了初期白话诗歌泥实、琐屑、忽视诗歌内在特征的缺点。

与此同时或稍后,其他新诗作者也不断出现在文坛上,形成了浪漫新诗、小诗、情诗等风格多样的新诗创作热潮,一时为青年热衷模仿。

1、这一批诗人选择了早期白话诗缺少“诗味”,作为批评的目标,着手进行新诗内部的结构性调整:(1)、成仿吾的《诗的防御战》:诗的“抒情本质”;(2)、郭沫若的《论诗三札》:诗=(直觉+情调+想象)+(适当的文字)2、“湖畔诗人”的爱情诗:“历史青春期的特色”。

“湖畔诗社”的成员仅四人:冯雪峰、潘谟华、应修人、汪静之。

他们曾被朱自清赞誉为是在“缺少情诗“的中国,能够真正专心致志做情诗”的人。

1922 汪静之、冯雪峰、潘漠华、应修人《湖畔》1922 汪静之《蕙的风》1923 汪静之、冯雪峰、潘漠华、应修人《春的歌集》天真开朗的抒情主人公形象,时代精神与诗人个性的统一。

3、“小诗体”:小诗创作兴盛于1922至1923年。

当时较有名气的是小诗集是宗白华的《流云》,梁宗岱的《晚祷》。

冰心的《繁星》和《春水》。

即兴式短诗。

日本短歌和俳句、泰戈尔《飞鸟集》影响下产生,表现出对诗歌形式的探索和捕捉内心微妙感受的努力。

从外部客观世界的描绘转向内心感受、感觉的表现,自由诗体的句法与章法的趋于简约化。

4、冯至对诗情哲理化与半格律体的追求。

冯至《昨日之歌》(1)艺术的节制:明净的形象。

激情外化为客观物象或蕴涵于简单叙述。

《蛇》《雨夜》半格律体。

整饬、有节度的美(2)哲理化诗情沉思的调子,幽婉的风格。

(3)叙事诗《帏幔》《蚕马》《吹箫人的故事》第二节新诗的“规范化”(3学时)一、前期新月派的诗歌主张刊物阵地:《晨报副刊》“诗镌”主要诗人:闻一多、徐志摩、朱湘、饶孟侃、杨世恩、孙大雨、刘梦苇1、新诗的自觉:“在新诗与旧诗之间建立一架不可少的桥梁”,提出要写“中国的新诗”;把创作的重心从“非诗化”转向“诗”自身,“使新诗成为诗”。

2、“理智节制情感”:所谓“理性”是指艺术上克制,并非一般所说的诗的哲理化,其目标是要纠正“五四”新诗中滥用的直抒胸臆和极端的感伤主义,转为将主观情愫客观对象化,追求诗的蕴藉含蓄和非个人化倾向。

如《口供》。

3、新诗格律化:和谐、均齐的审美特征。

“三美”:音乐美—有音尺,有平仄,有韵脚;建筑美—有节的匀称,有句的均齐;绘画美—要与中国诗画的传统相通。

区分新旧格律。

二、闻一多与徐志摩的诗1、闻一多的诗歌创作闻一多诗歌创作分为三个时期,1920-1922年秋为清华时期,1923-1925年为留学时期,1926-1928为成熟时期,前二个时期的新诗创作大多收在23年出版的《红烛》集中,第三时期创作多收在28年《死水》集中。

(1)思想内涵一方面,闻一多的诗歌内容有的歌颂自然美景,有的赞美爱情,有的表达思乡念国之情,在社会学的批评体系中,后者被认为是最有影响和最具特色的作品,以爱国主义是贯串于他诗作中的一条红线来描述,并把描写自然和爱情之作,也归结为体现了作家的理想和爱国情绪。

另一方面,是新月派内在矛盾的集中体现,尖锐的东西方文化冲突。

《红烛》《死水》中西文化冲突引起的内心矛盾与痛苦。

东方主义文化观和受西方文化影响的现代感受复杂地交织。

(2)个性风格矛盾的张力。

《春光》自然的和谐与社会的不和谐。

《心跳》生活的宁静与心灵的不平静。

《你莫怨我》言辞的洒脱与情感的偏执。

(3)沉郁的风格。

《发现》郁结已久的火山爆发式的灼人的美。

同时繁丽的比喻、奇特的想象、唯美的倾向、刀斧之痕迹是其诗歌特点。

总体看,闻一多的诗作不多,在强调其作品抒发的爱国主义感情具有积极向上力量的同时,人们更看重诗人在艺术形式上创造、实践和探索,从诗歌史的角度评价他对新诗发展所做的贡献。

1、徐志摩的诗歌创作对徐志摩其人其诗可称之为“古典理想的现代重构”:活泼潇洒个性,不羁的才华,对爱、美与自由的热烈追求,诗歌中特有的飞动飘逸的风格,如《雪花的快乐》、《再别康桥》。

在诗的内容上:《志摩的诗》——《翡冷翠的一夜》——《猛虎集》——《云游》,题材范围日趋狭窄,(“往瘦小里耗”)感情基调日趋低沉。

在诗的艺术上:《志》——《翡》——《猛》——《云》,日趋圆熟,达到了当时中国新诗的最高境界。

艺术成就上:(1)轻盈飘逸、潇洒灵动的诗歌风格。

(2)意象新奇、美妙。

用奇特的想象、比喻,造成新奇、美妙的意象。

用暗示,委婉含蓄地造成新颍,美妙的意象。

(3)音韵和谐,旋律优美、飘逸。

2、朱湘的诗歌创作具有“东方的静的美丽”的形象,“古典的与奢华的”美的风格。

其代表作为《采莲曲》《夏天》《草莽集》《石门集》《采莲曲》《催妆曲》《摇篮歌》对形式美的探索,讲究形式的完整与“文学的典则”。

叙事诗创作:《王娇》《猫诰》。

第三节早期象征派诗歌(3学时)一、“纯诗”概念的提出20年代中期以李金发和创造社后期三诗人王独清、穆木天、冯乃超为代表的象征诗派崛起于中国诗坛。

他们都倾向于法国象征派,都受着法国现代派诗人波特莱尔、马拉美等的影响。

1、“纯诗”:诗歌观念的变化从“表达”功能转向“表现”功能。

对胡适“作诗如作文”的置疑。

(1)穆木天《谭诗——寄沫若的一封信》:要求“诗与散文的纯粹的分界”。

诗的领域是“纯粹的表现的世界”;诗应有不同于散文的思维方式和表现方式,强调“暗示”与“朦胧”。

(2)王独清《再谭诗》:突出“感觉”的因素,强调“色”“音”的交错。

(3)早期象征派:将“诗的贵族化”发展到极端。

提倡诗要用暗示,反对直接说明,认为诗越不明白越好。

主张“用诗的思考法去想,用诗的文章构成法去表现”。

东西方诗歌“沟通”理想。

其诗歌观念和表现的“内转”是受西方象征派诗人的影响,也是向传统诗词的靠拢。

二、李金发的象征诗歌李金发的第一部诗集《微雨》于1925年11月由北新书局出版。

后又出版了《为幸福而歌》(1926年11月,商务)和《食客与凶年》(1927年5月,北新)两部诗集。

李金发的诗歌特点:内容上——多是伤春悲秋,哀风叹雨,充满消极厌世,抑郁凄凉的愁苦情绪和颓废色彩。

表现手法上——大量运用象征、暗示、通感、隐喻、联想、寄托等手法,打破现实主义和浪漫主义的诗学准则,营造出具有朦胧和神秘色彩的氛围和情境。

“远取譬”与“省略法”的思维、构思和表现手法。

善于“发现事物之间的新关系”,感官呈像常用省略法。

《弃妇》联类不穷的自由联想,暗示的力量,选用文言词语的陌生化效果。

考核要求:1、前期新月派诗歌成就2、初期象征诗歌的文学史意义。