中国十九世纪三十年代诗歌

- 格式:ppt

- 大小:590.36 KB

- 文档页数:13

19世纪下半年中国诗人诗词谭嗣同《潼关·终古高云簇此城》终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关解不平。

《狱中题壁》望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

《有感·世间无物抵春愁》世间无物抵春愁,合向苍冥一哭休。

四万万人齐下泪,天涯何处是神州。

《到家·孤岭破烟石径微》孤岭破烟石径微,湾头细雨鸬鹚飞。

有人日暮倚门望,应念归人归未归。

曾国藩《忆弟·无端绕室思茫茫》纷纷节候尽平常,西舍东家底事忙?十二万年都小劫,七千馀岁亦中殇。

蜉蝣身世知何极,胡蝶梦魂又一场。

少昊笑依情太寡,故堆锦绣富春光。

《岁暮杂感·高嵋山下是侬家》高嵋山下是侬家,岁岁年年斗物华。

老柏有情还忆我,天桃无语自开花。

几回南国思红豆,曾记西风院碧纱。

最是故园难忘处,待等亭畔路三叉。

《次韵何廉昉太守感怀述事·浔阳江水接天长》二月长安春姑归,觚棱回首梦魂飞。

宫鸦掠日槐阴瘦,厩马嘶风柳絮肥。

东阁赐茶双凤阙,西效扈跸九龙旗。

十年苦忆钧天奏,老大真怜未拂农。

《柴关岭雪》我行度柴关,山关惊我马。

密雪方未阑,飞花浩如泻。

万岭堆水银,乾坤一大冶。

走兽交横奔,冻禽窜荒野。

挥手舞岩巅,吾生此潇洒。

忽忆少年时,牵狗从猪者。

射虎层冰中,穷追绝壁下。

几岁驰虚名,业多用逾寡。

久逸筋力颓,回头泪盈把。

高鼎《村居》草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。

儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。

《早行·一叶西风里》一叶西风里,催程曙色微。

水流残梦急,帆带落星飞。

宿鸟未离树,寒潮欲上矶。

江湖无远近,莫问几时归。

《秋宵怀湖上》萧疏树影过西墙,残月溶溶到草堂。

秋景最清尤在夜,客居虽好总怀乡。

延青水榭吟诗舫,饮渌山庄斗酒场。

一自孙卢蹂躏后,悲风燐火肃欠枯杨。

《偶书·高楼人去碧天长》高楼人去碧天长,点点帆迎落日黄。

敢冀舟中逢谢尚,漫劳市上识韩康。

丧家毕竟非秦赘,悯世何曾是楚狂。

二十年来尤守拙,白云沧海总茫茫。

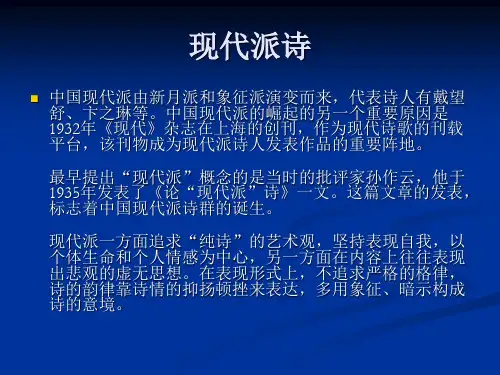

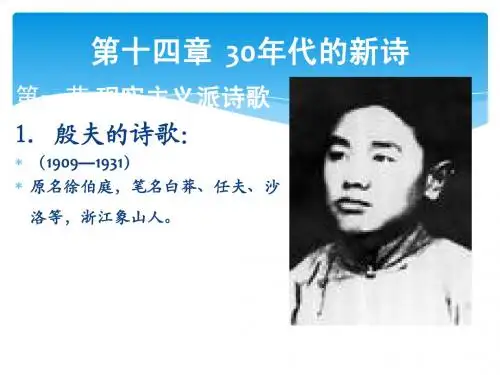

大一下现代文学30年代诗歌第七章:30年代诗歌一:30年代新诗发展状况1:20年代后期的白话新诗蒋光慈:无产阶级诗歌《新梦》《哀中国》李金发:象征诗派两种趋势:大众化/非诗化,贵族化/纯诗化2:30年代诗坛概况中国诗歌会为代表的无产阶级诗人群和现代派诗人两派别相互竞争的局面现代派诗人群包括:徐志摩,陈梦家为代表的后期新月派;戴望舒为代表的现代诗派二:中国诗歌会1:成立于1932年9月,是左联领导下的一个群众性诗歌团体2:以殷夫为前驱,红色鼓动诗,《血字》3:发起人:蒲风,穆木天,杨骚,任钧4:代表作品:蒲风《六月流火》穆木天《守堤者》杨骚《乡曲》任钧《战歌》5:基本特点:①内容与无产阶级革命紧密相关,多以直接描摹现实的方式,表现工农大众及其斗争,强调诗歌的鼓动性和意识形态化。

②革命宣传意义大于文学审美意义三:后期新月诗派1:是前期新月的继续和发展2:以1928年创刊的《新月月刊》新诗栏及1930年创刊的《诗刊》季刊为主要阵地3:基本成员:徐志摩,饶孟侃,孙大雨,卞之琳,叶公超,邵洵美,林微因,以陈梦家,方伟德等南京中央大学学生为主的青年诗人4:后期新月诗歌两个方向的转变①向外扩展:生活视野扩大和题材扩展,显示出走向时代社会的倾向②向内扩展:关注内心世界,转向现实主义诗意的探索5:后期新月现代诗的特征①主智化,非个人倾向的出现和“荒原意识的崛起”②出现了大都市的病态,现代人的精神异化等内容③以象征,暗示等手法建构隐晦的艺术世界,充满幻灭,空虚,迷茫,感伤情绪6:后期新月的意义①以独有的诗学理论的创作实践参与了30年代中国现代主义诗歌潮流的合奏②艾青曾说:中国现代文学史上的现代派诗是由新月派和象征派演变而来的四:现代诗派1:概念:指30年代初到抗战前夕有大致相似的现代主义创作风格的青年诗人群2:代表:戴望舒,卞之琳,何其芳,李广田,施蛰存,金克木,林庚,曹葆年,徐迟,路易士(纪弦),李白凤,陈江帆,史卫斯3:汉园三诗人:1936年出版诗歌合集《汉园集》,内收何其芳《燕泥集》李广田《行云集》卞之琳《数行集》4:现代诗派的特征①创作倾向:疏离社会公众主题,更多聚焦于内心世界,抒写自我的情绪与感觉,在共同的母题中探求个体情绪的诗意表达,如寻梦者形象,“荒原意识”倦行人心态②美学追求:致力于寻找中西诗歌审美追求的契合点,即“象征派的形式,古典派的内容”的统一,追求隐藏自我和表现自我巧妙结合的朦胧美③文化资源:西方意象派诗歌,象征主义诗歌及李金发的实践,晚唐温,李诗歌的意境,意象,在中外诗歌艺术的融汇点上建构诗歌美学④表现方法:以隐喻,象征,通感等手法实现情绪的意象化,以奇特的联想及繁复意的奇特组合,表现繁复的诗性和知性⑤诗歌形式:追求内在韵律,以情绪的节奏代替字句的节奏,具有散文美五:戴望舒,卞之琳《雨巷》施蛰存《谈戴望舒的<雨巷>》①卞之琳:用惯了的意象和用滥了得词藻,却使这首诗的成功显得浅显,浮泛。