中国现代文学:30年代新诗

- 格式:pptx

- 大小:58.23 MB

- 文档页数:10

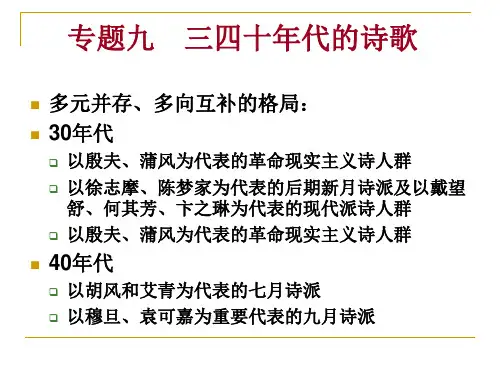

三十年代新诗表现出两个明显不同的发展方向:一是关注现实。

二是表现诗人内心世界的情感。

一、关注现实。

三十年代关注社会现实的诗人主要有这样几部分:1.左翼诗人。

进步的或左翼的诗歌在社会政治的重压下曲折成长和发展,是30年代新诗的重要现象。

他们主要是左联的殷夫,左联发起的中国诗歌会。

中国诗歌会:(1)1932年9月,由左联诗歌组发起成立于上海,发起人有:蒲风、穆木天、杨骚、任钧等。

(2)1932年2月创办《新诗歌》旬刊(后改为半月刊、月刊)。

(3)该会在北平、广州、青岛、天津、湖州等地成立分会,会员有200人之众。

(4)1937年4月,为适应抗战需要,中国诗人协会成立,中国诗歌会中的诗人大多参加这一组织,中国诗歌会解散。

(5)中国诗歌会影响较大的诗人主要有:蒲风、穆木天、任钧、杨骚、王亚平等。

2.与中国诗歌会同时出现的诗人:主要是艾青、田间、臧克家。

艾青:早期诗集:《大堰河》影响巨大。

田间:受马雅夫斯基影响,出版诗集有:《未明集》、《中国牧歌》、叙事长诗:《中国农村的故事》臧克家:1932年开始在《新月》月刊上发表新诗,出版诗集有:《烙印》(1933)、《罪恶的黑手》(1934)、《自己的写照》(1934)、《运河》(1934)等。

其诗富有乡土气息,被称为“泥土诗人”。

二、表现诗人内心世界的情感。

与现实主义诗歌形成对照的是,一批诗人执着表现自己内心世界的情感,并追求诗歌艺术的美。

这主要由两大部分诗人构成:一是新月后期诗人群;二是现代派诗人群。

1.新月后期诗人群:1931年1月,徐志摩主编的《诗刊》在上海创刊,标志着新月派诗人进入后期发展阶段。

其诗人主要有:孙大雨、叶公超、梁宗岱、卞之琳、陈梦家、邵洵美、林徽音等。

关于新月社、新月诗派、《新月》杂志、新月社:1923年成立于北京,成员有:胡适、陈源、徐志摩、闻一多、梁实秋等,主要是英美留学生。

成立之初两年内没有专门刊物,主要以《现代评论》、《晨报》副刊等为活动园地。

现代文学复习(一)第七章30年代文学思潮1、朱光潜的美学、文艺学思想以人文主义为核心,结合现代心理学,将现代人文主义心理学与美学思想运用于文学研究。

《给青年的十二封信》《文艺心理学》比较系统地表述了这些美学思想,在当时文学青年中影响较大。

2、无产阶级革命文学的基本理论主张是由后期创造社和太阳社成员首先提出的。

3、“左联”:(1)时间地点:1930年3月2日,中国左翼作家联盟成立大会在上海霞飞路召开。

(2)发起人:鲁迅、冯雪峰、柔石、沈端先、冯乃超、李初梨、彭康、蒋光慈、田汉、阳翰笙等40余人(3)理论和行动纲领:艺术反封建阶级、反资产阶级,援助并从事无产阶级艺术的产生。

(4)主要文学活动:①创办刊物。

成立前的《创造月刊》《文化批判》,成立后的《拓荒者》、《萌芽》月刊等。

②马克思主义文艺理论的译介和社会主义现实主义的提倡。

③加强了与国际无产阶级文学运动的联系。

④推进文艺大众化运动。

⑤文学思想中体现为对无产阶级现实主义、社会主义现实主义创作方法的提倡。

4、30年代重大的文学论争:(1)1928年革命文学派对鲁迅、茅盾等五四作家的批判。

(3)关于“文学基于普遍人性”的论争。

批判对象是新月派及其所宣传的人性论。

(3)关于“文艺自由”的论辩。

论争发生在胡秋原、苏汶(杜衡)和左翼作家之间。

论争的焦点是文艺与政治的关系,胡秋原一方强调艺术独立性。

第八章30年代小说(一)1、30年代小说的成熟与繁荣的重要标志:(1)小说题材空间的拓展;(2)长篇小说的成熟;(3)小说流派的涌现。

(普罗小说、左联青年作家群、社会剖析小说等)2、普罗小说:(1)成员:(主要为太阳社成员)蒋光慈、洪灵菲、楼建南、戴平万,以及后期创造社成员郭沫若、郑伯奇、华汉(阳翰笙)等。

(2)创作题材:一类是描写现实革命斗争的题材,着力表现无产阶级与其他劳苦大众生活的痛苦不幸和走向革命的必然历程;另一类是反应大革命前后青年知识分子的思想、人生道路,形成“革命+恋爱”的主题模式。

第16章新诗(二)16.1 复习笔记一、中国诗歌会诗人群的创作1.中国诗歌会(1)中国诗歌会的成立中国诗歌会于1932年9月在上海成立,其代表刊物有《新诗歌》旬刊等,发起人有穆木天、蒲风、杨骚、任钧(卢森堡)等人。

他们提出要“捉住现实”,要求诗人站在“无产阶级的意识形态”立场上去把握与反映现实,要求“诗与诗人的大众化”。

(2)中国诗歌会的创作特点①及时、迅速地反映时代重大事件,表现工农大众及其斗争,强调诗歌对实际革命运动的直接鼓动作用。

②强调“诗的意识形态化”,大大加强了诗的理性化色彩与主观性;同时强调“自我”在“集体”、“小我”在“大我”中的融合。

③在艺术表现上,大都采取直接描摹现实的方式;在诗歌形式上,提出了“歌谣化”的主张,还做了创造诗歌形式的各种试验,运用了如大众合唱诗、诗剧等多种形式,试图使诗成为“群体听觉艺术”。

(3)代表作家作品蒲风的《我迎着狂风和暴雨》《钢铁的海岸线》《茫茫夜》《六月流火》;杨骚的《乡曲》;殷夫的《孩儿塔》;田间的《中国农村的故事》;王亚平的《十二月的风》;穆木天的《在喀林巴岭上》《守堤者》等。

(4)中国诗歌会的不足①中国诗歌会的创作,扩大了新诗的表现领域,但把诗歌作用归结为直接的宣传与鼓动,容易忽视诗歌本身的艺术特质;②艺术上比较粗糙;③把反映现实生活重大题材推于极端,导致了诗歌的单一化。

2.臧克家(1)臧克家在他的诗中提出了“坚忍主义”,即严肃地正对现实生活中的险恶苦难,沉着而有锋棱地去迎接磨难。

这显示了臧克家在精神上与中国农民的深刻联系,并由此称其为“泥土诗人”。

其代表作有《烙印》《罪恶的黑手》等。

(2)臧克家往往将感情、倾向性凝聚隐藏在诗的形象里,讲究诗的形式的凝练、整齐,以及诗的节奏、韵律,从中可以更清楚地看到中国传统诗歌(特别是“苦吟”派)的影响。

二、后期新月派的创作1.后期新月派的形成后期新月派是前期新月派的继续与发展。

它以1928年创刊的《新月》月刊新诗栏及1931年创刊的《诗刊》季刊为主要阵地;基本成员包括前期的徐志摩、饶孟侃以及陈梦家、方玮德等为基干的南京青年诗人群。

第6章新诗(一)一、填空题1.胡适在________杂志上发表白话新诗标志着白话新诗的兴起。

(四川大学2013年研)【答案】《新青年》【解析】1917年2月,胡适在《新青年》2卷6号发表的白话诗词8首,是中国新诗运动中出现的第一批白话新诗。

第一本用白话写的诗集则是胡适的《尝试集》。

2.中国现代文学中第一部诗集是________。

(北京大学2010年研)【答案】《尝试集》【解析】胡适的《尝试集》是新文学运动期间第一篇以白话写成在新青年杂志上发表的诗集。

1920年出版,共三编。

第一编大多是脱胎于旧诗词的作品,第二、三编在运用自由诗体和音韵节奏的改革等方面作了尝试,是现代文学史上的第一部白话诗集。

作品或诅咒封建军阀的黑暗统治和旧礼教的虚伪,或表现个性解放和积极进取精神,或歌颂劳工神圣。

3.________提出了新诗的“三美”(音乐美、绘画美、建筑美)原则,并在创作中身体力行。

(中山大学2012年研)【答案】闻一多【解析】为了创立“中国式”的新诗,闻一多提出了“新诗格律化”的主张,鼓吹诗的“三美”,即“音乐美,绘画美,建筑美”。

闻一多同时还强调“格律是艺术必须的条件,实在艺术自身便是格律”。

4.初期象征诗派,________的《谭诗——寄沫若的一封信》。

(南开大学2010年研)【答案】穆木天【解析】穆木天是早期象征派诗人,他在1926年发表的《谭诗——寄沫若的一封信》中提出“纯诗”的概念,他坚持“诗与散文的纯粹的分界”,要求创作“纯粹的诗歌”。

5.诗人李金发在国内出版的三部诗集《微雨》、________与________受到了法国象征派先驱波德莱尔德影响,革新了新诗写作的观念与技巧。

四十年代初,________的问世,标志着冯至新诗创作在思想上、艺术上的全面成熟。

(中山大学2010年研)【答案】《为幸福而歌》;《食客与凶年》;《十四行集》【解析】李金发在1925~1927年间,连续出版了《微雨》、《为幸福而歌》、《食客与凶年》等三部诗集,在中国新诗坛上率先把法国象征诗派的手法介绍过来,并以具有鲜明特色的创作引起了文坛的注目,被称为“诗怪”。

新诗第一个十年一、新诗的诞生——“五四”新诗运动1.梁启超:由“新意境”“新语句”与“古风格”,到把“诗界革命”的目标改为“以旧风格含新意境”“虽间杂一二新名词,亦不为病”,却拒绝引入“新语句”,对传统格律与语法进行任何变,这样,晚清的“诗界革命”就始终限制在传统诗歌的范围内。

2.黄遵宪作出了最大努力:做过转向古风、乐府,“用古文家伸缩离合之法以入诗”等多种实验,而向“散文化”方向的努力,则又显示了背离占主流地位的“唐诗”传统,向“宋诗”靠拢的倾向。

这也构成了“诗界革命”的一个极限:晚清诗界最终止步于宋诗派的摹仿风气中。

3.胡适提出“作诗如作文”的主张:一是打破诗的格律,换以“自然的音节”(“顺着诗意的自然曲折,自然轻重,自然高下”);二是以白话写诗,不仅以白话词语代替文言,而且以白话(口语)的语法结构代替文言语法,并吸收国外的新语法,也即实行语言形式与思维方式两个方面的散文化。

这实际上就是对发展得过分成熟、人们业已习惯、但已脱离了现代中国人的思维、语言的中国传统诗歌语言与形式的一次有组织的反叛,从而为新的诗歌语言与形式的创造开辟道路。

4.胡适还提出了“诗的经验主人”,其核心就是他所说的“言之有物”,也即“有我”与“有人”。

“有我”就是要表现著作人的性情见解,“有人”就是要与一般的人发生交涉”。

前者突出了写作者(知识分子)主体的性情与见解,后者强调了与“一般的人”即平民百姓的沟通与交流,这正是“五四”时期的文化(文学)启蒙主义在诗歌观念上的反映。

这种诗歌观重视的是“精神、观念”的“表达”,所谓“有什么题目做什么诗;诗该怎么做就怎么做”的要求,诗的口语化、明白易懂的要求,自是“题”中应有之义。

这就是说,五四”新诗运动的“散文化”与“平民化”的目标,两者之间,是存在着深刻的内在联系的。

二、“尝试”中的新诗——早期白话诗1. 1922 年,叶绍钧、刘延陵、朱自清等以“中国新诗社”名义创办第一个新诗刊物《诗》月刊。

中国现代文学教学大纲(朱栋霖版)配合扬州大学中文系2013-2014年第二学期教学上编(1917-1949)第八章30 年代小说(一)1、30年代小说繁荣的原因。

2、30 年代中、长篇小说的代表作品。

30 年代小说的基本流派概况。

3、萧红、沙汀、艾芜、吴组缃、李佶人小说创作简况。

4、丁玲小说创作概况。

以《莎菲女士的日记》为代表的20年代丁玲小说创作。

丁玲在延安时期的小说创作及代表作品《我在霞村的时候》《在医院中》。

5、新感觉派的代表作家刘呐欧、穆时英、叶灵凤的创作概况。

施蛰存的代表小说《将军底头》《梅雨之夕》《石秀》中表现出的精神分析特色。

新感觉派小说的总体特色。

第九章30年代小说(二)1、茅盾在五四时期的理论倡导及文学主张。

茅盾与《小说月报》。

茅盾的中、短篇小说创作概况及代表作品农村三部曲和《林家铺子》。

2、《子夜》在中国现代文学史长篇小说创作上的地位。

《子夜》写作的背景及“主题先行”的问题。

茅盾长篇小说创作的意义。

3、吴荪甫、赵伯韬等人物形象分析。

4、《子夜》的“网状结构”及艺术特色。

第十章30 年代小说(三)1、老舍小说创作的分期及长、中及短篇小说代表作品。

老舍小说中“幽默”风格的演化。

老舍小说表现的国民性思考主题。

2、《骆驼祥子》在老舍小说创作中的地位。

祥子与虎妞的人物形象分析及悲剧原因。

《骆驼祥子》地域风格的表现及开创意义。

第十一章30年代小说(四)1、五四运动对巴金的影响。

巴金小说创作概况及代表作品简述。

2、巴金小说对“家”的主题的关注。

3、《激流三部曲》的内容及表现出的反封建思想。

《激流三部曲》众多人物塑造的成功。

《家》中觉慧人物形象分析,觉新身上表现的复杂性。

4、《激流三部曲》的艺术成就及对中国现代长篇小说发展的贡献。

第十二章30年代小说(五)1、“京派”“海派”概念及相互间的论争。

2、沈从文湘西背景对其小说创作的意义。

3、沈从文小说的两类题材:城市与知识阶级,乡村与抹布阶级,两类题材中的代表作品。

第16章新诗(二)本章重点:戴望舒、卞之琳与现代派。

其他知识点:1.中国诗歌会诗人群的创作。

2.后期新月派的创作。

一、中国诗歌会诗人群的创作诗的发展趋向:“大众化(非诗化)”与“贵族化(纯诗化)”1.中国诗歌会成立于1932年9月“左联”领导下上海建立总会、《新诗歌》旬刊穆木天、蒲风、杨骚、任钧(卢森堡)基本特点:与中国共产党领导的革命斗争有着直接的、自觉的血肉联系“捉住现实”“歌唱新世纪的意识”“要使我们的诗歌成为大众歌调,我们自己也成为大众中的一个”“诗的意识形态化”“诗与诗人的大众化”2.中国诗歌会创作的特点(1)及时、迅速地反映时代重大事件,表现工农大众及其斗争,强调诗歌对实际革命运动的直接鼓动作用,以诗歌“催促和鼓励全国给敌人蹂躏、践踏、剥削得遍体鳞伤的大众,为着正在危亡线上的民族和国家,作英勇的搏斗”殷夫:《1929年的5月1日》蒲风:《茫茫夜》《六月流火》杨骚:《乡曲》“国防诗歌”蒲风:《我迎着狂风和暴雨》、《钢铁的海岸线》柳倩:《震撼大地的一月间》穆木天:《在喀林巴岭上》温流:《青纱帐》焕平:《一二八周年祭曲》扩大了诗歌的表现领域表现了强烈的理想主义与英雄主义色彩刚健、粗犷、壮阔的力的美对于前驱者的爱的大纛,也是对于摧残者的憎的丰碑。

一切所谓圆熟简练,静穆幽远之作,都无须来作比方,因为这诗属于别一世界。

明显不足:成为意识形态的传声筒,忽视诗歌本身的艺术特质艺术上比较粗糙抹杀了非重大题材的作品,导致诗歌的单一化(2)强调“诗的意识形态化”,这自然大大加强了诗的理性化色彩与主观性;但作为诗歌的“主体”的,却并非诗人自己,而是奉行战斗集体主义的群体(革命队伍及其领导者革命政党)强调“自我”在“集体”、“小我”在“大我”中的融合殷夫的诗歌发展道路《呵,我爱的》《别了,我的哥哥》《1929年5月1日》我突入人群,高呼“我们……我们……我们”呵,响应,响应,满街上是我们的呼声!我融入一个声音的洪流,我们是伟大的一个心灵。

1 《新青年》:中国现代文学史、文化思想上最重要的刊物。

1915年创刊于上海,原名《青年杂志》,陈独秀主编。

五四前后以《新青年》为主要阵地,同时进行了新文化运动和文学改革运动。

创刊号发表的《敬告青年》提出了民主、科学的反封建思想的革命主张,1917年初发表了胡适的《文学改良刍议》、陈独秀的《文学革命论》,正式掀起文学革命。

1918年5月,现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》发表于其上。

该刊还广泛译介外国文学。

1920年9月,它成为上海共产主义小组机关刊物,1926年终刊。

2文学改良刍议:1917年发表于《新青年》,是倡导文学革命的第一篇理论文章,对文学革命在理论上作出了重要贡献。

提出文学改良应从"八事"入手:须言之有物、不摹仿古人、须讲求文法、不作无病呻吟、务去滥调套语、不用典、不讲对仗、不避俗字俗语。

文章宣扬的是一种反拟古主义的现实主义文学思想,从不同角度针贬了旧文坛的复古主义和形式主义流弊,粗浅的触及了文学内容与形式的关系、文学的时代性与社会性以及语言变革等问题,初步阐明了新文学的要求和推行白话文的立场。

3文学革命论:1917年2月发表于《新青年》,表明了更坚定的文学革命的立场,明确提出"三大主义"作为新文学的征战目标。

推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的平民文学;推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。

从内容到形式对封建旧文学持批判否定态度,主张以革新文学作为革新政治、改造社会之途。

4 人的文学:1918年12月,《新青年》刊登了周作人的《人的文学》,对当时的文学革命影响很大。

周作人从个性解放的要求出发,充分肯定人道主义,强调一种"利己而利他,利他即是利己"的"理想生活",提出以"人道主义为本,对于人生诸问题,加以记录研究的文字,便谓之人的文学",认为新文学即人的文学,应充分表现"灵肉一致"的人性。