第六章 扩散与固相反应应

- 格式:doc

- 大小:58.00 KB

- 文档页数:2

177第六章 扩 散扩散是指一个系统由非均化不平衡状态向均化平衡状态转化而引起粒子迁移的现象。

固体中的扩散是物质输运的基础,材料的制备和应用中的很多物理化学过程都与扩散有着密切的联系,如固相反应、烧结、析晶、分相以及相变等等。

因此,无论在理论或应用上,扩散对材料生产、研究和使用都非常重要。

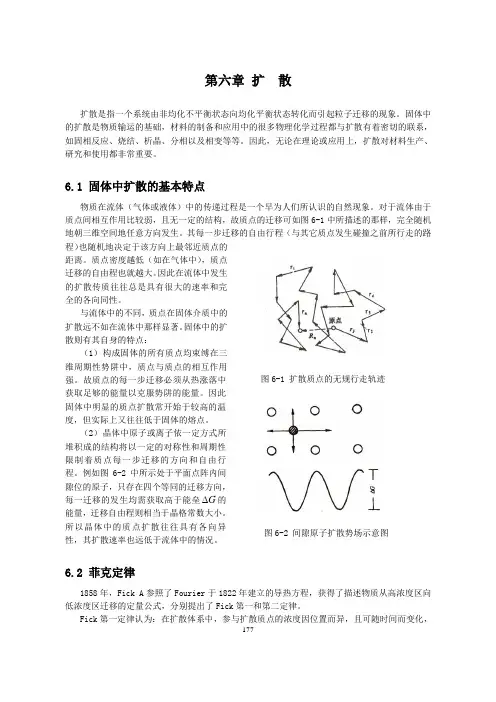

6.1 固体中扩散的基本特点物质在流体(气体或液体)中的传递过程是一个早为人们所认识的自然现象。

对于流体由于质点间相互作用比较弱,且无一定的结构,故质点的迁移可如图6-1中所描述的那样,完全随机地朝三维空间地任意方向发生。

其每一步迁移的自由行程(与其它质点发生碰撞之前所行走的路程)也随机地决定于该方向上最邻近质点的距离。

质点密度越低(如在气体中),质点迁移的自由程也就越大。

因此在流体中发生的扩散传质往往总是具有很大的速率和完全的各向同性。

与流体中的不同,质点在固体介质中的扩散远不如在流体中那样显著。

固体中的扩散则有其自身的特点:(1) 构成固体的所有质点均束缚在三维周期性势阱中,质点与质点的相互作用强。

故质点的每一步迁移必须从热涨落中获取足够的能量以克服势阱的能量。

因此固体中明显的质点扩散常开始于较高的温度,但实际上又往往低于固体的熔点。

(2) 晶体中原子或离子依一定方式所堆积成的结构将以一定的对称性和周期性限制着质点每一步迁移的方向和自由行程。

例如图6-2中所示处于平面点阵内间隙位的原子,只存在四个等同的迁移方向,每一迁移的发生均需获取高于能垒G 的能量,迁移自由程则相当于晶格常数大小。

所以晶体中的质点扩散往往具有各向异性,其扩散速率也远低于流体中的情况。

6.2 菲克定律1858年,Fick A 参照了Fourier 于1822年建立的导热方程,获得了描述物质从高浓度区向低浓度区迁移的定量公式,分别提出了Fick 第一和第二定律。

Fick 第一定律认为:在扩散体系中,参与扩散质点的浓度因位置而异,且可随时间而变化,图6-1 扩散质点的无规行走轨迹图6-2 间隙原子扩散势场示意图178即浓度c 是位置坐标x 、y 、z 和时间t 的函数。

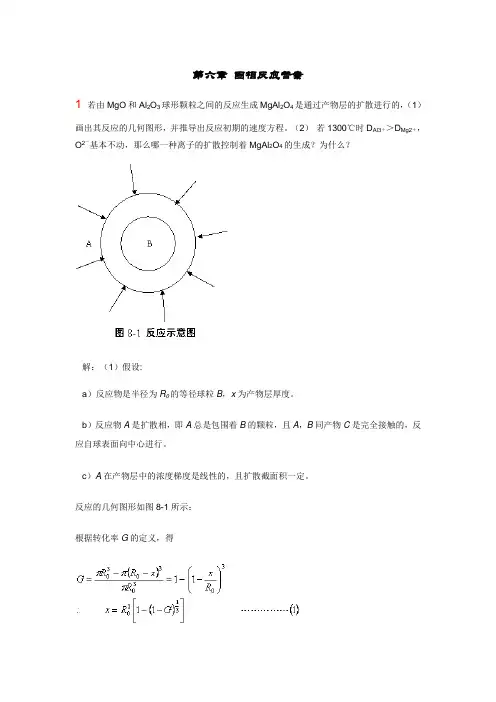

第六章固相反应答案1 若由MgO和AlO3球形颗粒之间的反应生成MgAl2O4是通过产物层的扩散进行的,(1)2画出其反应的几何图形,并推导出反应初期的速度方程。

(2)若1300℃时D Al3+>D Mg2+,O2-基本不动,那么哪一种离子的扩散控制着MgAl2O4的生成?为什么?解:(1)假设:a)反应物是半径为R0的等径球粒B,x为产物层厚度。

b)反应物A是扩散相,即A总是包围着B的颗粒,且A,B同产物C是完全接触的,反应自球表面向中心进行。

c)A在产物层中的浓度梯度是线性的,且扩散截面积一定。

反应的几何图形如图8-1所示:根据转化率G的定义,得将(1)式代入抛物线方程中,得反应初期的速度方程为:(2)整个反应过程中速度最慢的一步控制产物生成。

D 小的控制产物生成,即D Mg 2+小,Mg 2+扩散慢,整个反应由Mg 2+的扩散慢,整个反应由Mg 2+的扩散控制。

2 镍(Ni )在10132.5Pa 的氧气中氧化,测得其质量增量如下表:温 度 时 间温 度时 间1(h ) 2(h ) 3(h ) 4(h ) 1(h ) 2(h ) 3(h ) 4(h ) 550℃600℃ 91713 2315 2920 36 650℃ 700℃ 29 5641 7550 8865 106(1) 导出合适的反应速度方程;(2) 计算其活化能。

解:(1)将重量增量平方对时间t 作图,如图8-2所示。

由图可知,重量增量平方与时间呈抛物线关系,即符合抛物线速度方程式。

又由转化率的定义,得将式(1)代入抛物线速度方程式中,得反应速度方程为:图8-2 重量增量平方与时间关系图(2)取各温度下反应1h时进行数据处理拟合,如图8-3所示,T(℃)G(%)1/T(×10-3K-1)ln[1-(1-G)1/3]550 9 1.22 -3.475 600 17 1.14 -2.810 650 29 1.08 -2.227 700 56 1.03 -1.430图8-3 数据处理由杨德尔方程可得,对数据作线性回归,得(相关系数为0.98839)由上式得活化能kJ/mol3由AlO3和SiO2粉末反应生成莫来石,过程由扩散控制,如何证明这一点?已知扩散活2化能为209 kJ/mol,1400℃下,1h完成10%,求1500℃下,1h和4h各完成多少?(应用杨德方程计算)解:如果用杨德尔方程来描述Al2O3和SiO2粉末反应生成莫来石,经计算得到合理的结果,则可认为此反应是由扩散控制的反应过程。

扩散与固相反应扩散与固相反应7-1 试分析碳原⼦在⾯⼼⽴⽅和体⼼⽴⽅铁⼋⾯体空隙间跳跃情况,并以D =γr 2Γ形式写出其扩散系数(设点阵常数为a )。

(式中r 为跃迁⾃由程;γ为⼏何因⼦;Γ为跃迁频率。

)7-2 设有⼀种由等直径的A 、B 原⼦组成的置换型固溶体。

该固溶体具有简单⽴⽅的晶体结构,点阵常数A =0.3nm ,且A 原⼦在固溶体中分布成直线变化,在0.12mm 距离内原⼦百分数由0.15增⾄0.63。

⼜设A 原⼦跃迁频率Γ=10-6s -1,试求每秒内通过单位截⾯的A 原⼦数?7-3 制造晶体管的⽅法之⼀是将杂质原⼦扩散进⼊半导体材料如硅中。

假如硅⽚厚度是0.1cm ,在其中每107个硅原⼦中含有⼀个磷原⼦,⽽在表⾯上是涂有每107个硅原⼦中有400个磷原⼦,计算浓度梯度(a )每cm 上原⼦百分数,(b )每cm 上单位体积的原⼦百分数。

硅晶格常数为0.5431nm 。

7-4 已知MgO 多晶材料中Mg 2+离⼦本征扩散系数(D in )和⾮本征扩散系数(D ex )由下式给出2524860000249exp() cm 2545001210exp() cm ..in ex D RTD RT -=-=?- (a )分别求出25℃和1000℃时,Mg 2+的(D in )和(D ex )。

(b )试求在Mg 2+的ln D ~1/T 图中,由⾮本征扩散转变为本征扩散的转折点温度? 7-5 从7-4题所给出的D in 和D ex 式中求MgO 晶体的肖特基缺陷形成焓。

若欲使Mg 2+在MgO 中的扩散直⾄MgO 熔点2800℃时仍是⾮本征扩散,试求三价杂质离⼦应有什么样的浓度?7-6 若认为晶界的扩散通道宽度⼀般为0.5nm ,试证明原⼦通过晶界扩散和晶格扩散的质量之⽐为910()()gb v D d D -。

其中d 为晶粒平均直径;D gb 、D v 分别为晶界扩散系数和晶格扩散系数。

《无机材料科学基础》教学大纲英文课程名称: Foundation of Inorganic Material Science课程编号:0711305总学时:88(其中理论课学时:74 实验学时:14)总学分:5.5先修课程:物理化学、晶体学适用专业:无机非金属材料工程开课单位:材料科学与工程学院无机非金属材料工程教研室执笔人:梁忠友审校人:来启辉一、课程教学内容绪论材料的发展动向及本课程的重要地位;本课程的特色及基本要求。

第一章晶体化学基本原理原子半径和离子半径;球体紧密堆积原理,六方堆积和立方堆积;配位数和配位多面体;离子的极化对化学键和结构的影响;电负性,估计化学键;鲍林规则。

第二章晶体结构与晶体中的缺陷第一节典型结构类型氯化钠型、金刚石型、氯化铯型、闪锌矿型、纤锌矿型、萤石型、金红石型、碘化镉型、刚玉型、钙钛矿型、尖晶石型。

第二节硅酸盐晶体结构岛状结构、组群状结构、链状结构、层状结构、架状结构。

第三节晶体结构缺陷,点缺陷、固溶体、非化学计量化合物,固溶体研究方法;线缺陷,包括螺旋位错和刃位错。

第三章熔体与玻璃体第一节熔体结构——聚合物理论,第二节熔体性质粘度和表面张力。

第三节玻璃通性各向同性;介稳性;熔融态向玻璃态转化的可逆性与渐变性;熔融态向玻璃态转化时物理、化学性质随温度变化的连续性。

第四节玻璃的形成玻璃态物质的形成方法简介;玻璃形成的热力学、动力学,结晶化学条件;第四节玻璃的结构晶子学说;无规则网络学说。

第五节常见玻璃类型硅酸盐玻璃;硼酸盐玻璃。

第四章表面与界面第一节固体的表面固体的表面特征;晶体表面结构;固体表面能;第二节界面行为,润湿与粘附;吸附与表面改姓;第三节晶界晶界结构与分类;多晶体的组织;晶界应力。

第四节粘土—水系统胶体化学粘土的荷电性;离子吸附与交换;电动性质;胶体性质;瘠性料的悬浮与塑化。

第五章相平衡。

第一节硅酸盐系统相平衡的特点热力学平衡态与非平衡态;硅酸盐系统中的组分、相及相律。

固相反应法的扩散原理固相反应法是一种常用于合成无机材料的方法,它基于反应物在固体相中的扩散过程,常被用于合成无机材料、合成陶瓷、高温材料和催化剂等。

在固相反应法中,反应物通过扩散在固体相中发生反应,产生所需的产物。

固相反应法的扩散原理可以从多个角度来解释。

以下将从热力学、扩散动力学和固体反应机理三个方面进行讨论。

首先,从热力学角度来看,固相反应需要满足热力学的平衡条件。

这意味着反应混合物组分的化学势之差在反应过程中趋于零。

在固相反应中,反应物分子通过扩散逐渐相互接触,形成局部的处于平衡状态的小区域。

在这些小区域内,反应物由于浓度梯度和局部的温度梯度,会发生反应并释放出能量。

随着时间的推移,反应会逐渐在整个反应体系中进行,直到达到平衡状态。

因此,固相反应法的扩散原理与热力学平衡密切相关。

其次,从扩散动力学的角度来看,固相反应是通过固体颗粒之间的物质迁移实现的。

扩散作为固体相中的质量传递过程,是指物质在固体内部的非均匀分布的自发性移动。

固体颗粒之间存在浓度梯度,质量从梯度高的区域扩散到梯度低的区域。

在固相反应中,反应物的迁移路径通常是由固体颗粒的晶格结构以及物质扩散的速率决定的。

例如,在固相反应法中,反应物粉末的大小、形状和分布对反应速率和产物的物理性质具有显著影响。

因此,固相反应法的扩散原理与物质分子的迁移和扩散速率有关。

最后,从固体反应机理的角度来看,固相反应法是通过反应物的物质转移和相互作用实现的。

在固相反应中,反应物的化学成分从一个相转移到另一个相,进而形成产物。

通常,反应物的转移路径可以分为三个步骤:扩散、表面反应和体相反应。

首先,反应物通过扩散进入固体颗粒相互接触的位置。

然后,在固体颗粒的表面处发生反应,通常是一些中间生成物的生成和反应。

最后,中间生成物会继续在固体内部进行扩散和反应,直到形成所需的产物。

因此,固相反应法的扩散原理与反应物的物质转移和固体表面反应密切相关。

综上所述,固相反应法的扩散原理涉及热力学平衡、扩散动力学和固体反应机理等方面。

固相反应内容提要固相反应是无机固体材料的高温过程中一个普遍的物理化学现象,是一系列合金、传统硅酸盐材料以及各种新型无机材料生产所涉及到的基本过程之一。

由于固体的反应能力比气体和液体低很多,在较长时间内人们对它的了解和认识甚少。

尽管像铁中渗碳这样的固相反应过程人们早就了解并加以应用,但系统的研究工作却只是20世纪30~40年代以后的事。

在固相反应研究领域,泰曼(Tammann)及其学派在合金系统方面;海德华(Hedvall)、扬德(Jander)以及瓦格纳(Wagner)等人在非合金系统方面的工作是占有重要地位。

如今,固相反应已成为材料制备过程中的基础反应,它直接影响这些材料的生产过程、产品质量及材料的使用寿命。

鉴于与一般气、液相反应相比,固相反应在反应机理、动力学和研究方法方面都具有特点。

因此,本章将着重讨论固相反应的机理及动力学关系推导及其适用的范围,分析影响固相反应的因素。

8.1 固相反应过程及机理固相反应(指在固相间发生的化学反应,也指有气相或液相参与,而反应物和产物中都有固相的反应。

其特征是反应在界面上进行和物质在相内部扩散。

)在无机固体材料的高温过程中是一个普遍的物理化学现象,它是一系列合金、传统硅酸盐材料以及各种新型无机材料生产所涉及到的基本过程之一。

广义地讲凡是有固相参与的化学反应都可称为固相反应。

例如固体的热分解,氧化以及固体与固体、固体与液体之间的化学反应等都属于固相反应范畴之内。

但在狭义上,固相反应常指固体与固体间发生化学反应生成新的固体产物的过程。

一、固相反应特点(1)固相反应是发生在两组分相界面上的非均相反应,反应首先在相界面上发生,然后逐渐向其内部深入发展直至完全反应为止;通常包括相界面上的化学反应和反应物通过产物层的扩散两个过程;图8-1所示为物质A和B进行固相反应生成C的反应过程模型:反应一开始是反应物颗粒之间的混合接触,并在界面发生化学反应形成细薄且含大量结构缺陷的产物新相,随后发生产物新相的晶体生长和结构调整。

第六章 扩散与固相反应应

固体中质点(原子或质子)的扩散特点:固体质点之间作用力强,开始扩散温度较低,但低于其熔点;晶体中质点以一定方式堆积,质点迁移必须越过势垒,扩散速率较低迁移自由程约为晶格常数大小;晶体中质点扩散有各向异性。

菲克第一定律:在扩散过程中,单位时间内通过单位横截面积的质点数目(或

称扩散流量密度)J 正比于扩散质点的浓度梯度∇ C :

⎪⎪⎭⎫ ⎝

⎛∂∂+∂∂+∂∂-=∇-=z c k y c j x c i D c D J (6-1) 式中D 为扩散系数(m 2/s 或cm 2/s );负号表示粒子从浓度高处向浓度低处扩散,即逆浓度梯度的方向扩散。

菲克第一定律是质点扩散定量描述的基本方程,它可直接用于求解扩散质点浓度分布不随时间变化的稳定扩散问题。

菲克第二定律:适用于求解扩散质点浓度分布随时间变化的不稳定扩散问题。

⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+∂∂+∂∂=∂∂222222z c y c x

c D t c (6-2) ⎪⎪⎭

⎫ ⎝⎛⋅=Dt x erfc c t x c 2),(0 (6-3) (6-3)式为第二定律的数学解,erfc(x/2Dt )是余误差函数。

在处理实际问题时,若实验中测得c(x,t),即可求得扩散深度x 与时间的近似关系。

Dt K Dt c t x c erfc x =⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=-01

),( (6-4) 式(6-4)表明,x 与t 2

1成正比,在一定浓度c 时,增加1倍扩散深度则需延长4倍扩散时间。

扩散系数:从质点的无序迁移推导出扩散系数的表达式,阐述物理意义;从热力学理论导出一般热力学关系式:

D i =RTB i (1+∂㏑i γ/∂㏑i N ) (6-5) D i 为i 质点本征扩散系数;B i 为I 质点平均速率或淌度;为i 质点活度系数;N i 为i 质点浓度。

式中(1+∂㏑i γ/∂㏑i N )称为扩散系数的热力学因子。

当体系为理想混合时i γ=1,此时D i=D i #=RTB i 。

D i #为自扩散系数。

当体系为非理想混合时,有两种情况:

(1)当(1+∂㏑i γ/∂㏑i N )>0,D i >0为正扩散。

在这种情况下物质流将由高浓度

处流向低浓度处扩散结果使溶质趋于均匀化。

(2)当(1+∂㏑i γ/∂㏑i N )<0,D i <0为逆扩散。

扩散结果使溶质偏聚,物质流将从低浓度处流向高浓度处扩散。

扩散的微观机制:晶体中原子或离子可能迁移的方式有五种:空位、亚间隙、间隙、环易位和易位,主要为空位和间隙两种。

空位机构是指晶格中由于本征热缺陷或杂质离子的不等价取代而存在空位,空位与周围原子交换位置,这种空位与原子做相反方向的迁移是金属或离子化合物中原子主要扩散方式。

间隙机构是指原子通过晶体间隙位置进行扩散的方式。

间隙机构引起晶格变形大,只有间隙原子与晶格位置上的原子尺寸相比较是很小时,才会发生。

本征扩散和非本征扩散:本征扩散是指空位来源于晶体结构中本征热缺陷(缺陷)而引起质点的迁移。

本征扩散系数为:

D=D 0·exp(RT

H H M t )

2(∆+∆)=D 0exp(-Q/RT) (6-6) Q=M t H H ∆+∆2。

即本征扩散激活能由两部分组成:空位形成焓2

t H ∆和原子迁移焓M H ∆。

非本征扩散是由不等价杂质取代造成晶格空位,由此引起的质点迁移。

非本征扩散系数为:

D=D 0·exp(RT

H M ∆-) (6-7) Q=M H ∆。

即扩散激活能只包含原子迁移能。

若扩散以间隙机构进行,由于晶体内间隙位置均是空着的,可供间隙原子跃迁的位置几率近似等于1。

故间隙扩散系数同(7-7)式。

M H ∆表示间隙原子迁移能。

Darken 方程:在实际固体材料中,常有多种化学组分,因而扩散并不局限于某一种原子或离子的迁移,而是两种或两种以上原子或离子同时参与的集体行

为,达肯方程用于描述多元合金的互扩散系数D ~

D ~=(N 1D 2+N 2D 1)(1+1

1N ㏑ ㏑ ∂∂γ) (6-8) 式中N 、D 分别表示二元体系各组成摩尔分数浓度和自扩散系数。

固相反应热力学:Φ函数法和计算法

影响因素:影响因素主要有温度、组成、化学键、晶体结构、杂质等。