副溶血性弧菌2

- 格式:pdf

- 大小:319.68 KB

- 文档页数:2

概述

•副溶血性弧菌是一种嗜盐性细菌。

副溶血性弧菌食物中毒,是进食含有该菌的食物所致,主要来自海产品,如墨鱼、海鱼、海虾、海蟹、海蜇,以及含盐分较高的腌制食品,如咸菜、腌肉等。

•临床上以急性起病、腹痛、呕吐、腹泻及水样便为主要症状。

本病多在夏秋季发生于沿海地区,常造成集体发病。

病原学特征

•副溶血弧菌系弧菌科弧菌属,革兰染色阴性,兼性厌氧菌,为多形态杆菌或稍弯曲弧菌。

•本菌嗜盐畏酸,对酸较敏感,当pH6以下即不能生长,在普通食醋中l一3min即死亡。

•在3%一3.5%含盐水中繁殖迅速,每8~9min为一周期。

对高温抵抗力小,50℃20 min;65℃

5 min 或80℃1 min 即可被杀死。

本菌对常用消毒剂抵抗力很弱,可被低浓度的酚和煤酚皂溶液杀灭。

致病机制

•吞服10万个以上活菌即可发病,个别可呈败血症表现。

该菌有侵袭作用,其产生的TDH和TRH的抗原性和免疫性相似,皆有溶血活性和肠毒素作用,可引致肠袢肿胀、充血和肠液潴留,引起腹泻。

TDH对心脏有特异性心脏毒,可引起心房纤维性颤动、期前收缩或心肌损害。

治疗措施

•及时对脱水患者输入生理盐水及葡萄盐水,或口服补液盐,以纠正失水。

血压下降者,除被补充知容量,纠正酸中毒等外,可酌用血管活性药。

•抗菌药物轻者患者可不用抗菌药物,较重者可给复方新诺明或庆大霉素、阿米卡星和诺氟沙星等喹诺酮类抗菌药物。

•发生中毒后要立即停止食用可疑中毒食品,并到医院医治。

副溶血性弧菌对氯霉素敏感。

呕吐、腹泻严重者要补充水和盐。

一起副溶血性弧菌引起的大学生食物中毒案例分析2010年9月3日,大连市疾病预防控制中心接到报告,某高等专科学校部分学生出现腹痛、腹泻、呕吐、头痛症状。

为了解本次暴发疫情的流行病学特征,明确可能的传染源和传播途径,有关专业人员到达现场对本次疫情展开深入调查。

现将结果报道如下。

1 对象与方法1.1 病例定义⑴可能病例:9月1日以来,该高等专科学校师生中出现腹泻(≥3次/24h)、腹痛、恶心、呕吐、发热等症状两项及以上者;⑵确诊病例:可能病例中粪便、呕吐物、肛拭子标本培养出副溶血性弧菌者。

1.2 病例搜索⑴查阅该学校卫生所、大连市中心医院门诊日志;⑵在该学校开展宣传教育,要求出现腹泻症状的师生主动到医疗机构就诊;⑶通过询问就诊病例,获得其它出现腹泻等不适症状尚未就诊人员的信息,进行入户或电话调查核实。

1.3 现场卫生学调查⑴通过现场观察了解聚该校食堂卫生状况;⑵访谈病例和非病例了解就餐情况;⑶访谈厨师了解菜品制作过程;⑷访谈食堂采购人员了解原料来源。

1.4 病例对照研究⑴病例组:全部可能病例。

⑵对照组:可能病例同宿舍或相邻宿舍学生。

⑶调查内容:9月1日以来就餐情况,包括就餐时间、就餐地点、食物名称及食用量。

1.5 标本采集及检测共采集了10份样本,其中现患病例2人肛拭子;加工用具标本5份(菜刀2份,砧板2份,操作台1份);食物原料标本3份。

检测项目均为副溶血性弧菌、沙门氏菌、志贺氏菌、变形杆菌、致泻性大肠埃希氏菌。

实验室检测按照《食品卫生微生物学检验》方法进行检测[1]。

2 结果2.1 发病情况截至9月3日16时,共出现病例12例,罹患率6.0%(20/200)其中可能病例11例,确诊病例1例。

2.2 临床表现12例病例,腹泻100.0%,腹痛91.7%,恶心75.0%,呕吐66.7%,发热50.0%,血样便8.3%。

2.3 流行病学分布2.3.1 人群分布⑴性别分布:12例病例中,男性8例,占67%,女性4例,占33%。

副溶血性弧菌(Vibrio parahaemolyticus)是广泛分布于海水、海底泥沙、浮游生物和鱼贝类中的海洋性细菌,为海产食品引起急性胃肠炎的重要病原菌之一,尤其是在夏秋季节的沿海地区,经常由于食用带有大量副溶血性弧菌的海产食品,引起爆发性食物中毒。

在非沿海地区,因食用此菌污染的食品而引起中毒者亦时有发生。

为保障食品卫生质量和食用安全,根据副溶血性弧菌的特性,进行下列检验,以便鉴别诊断。

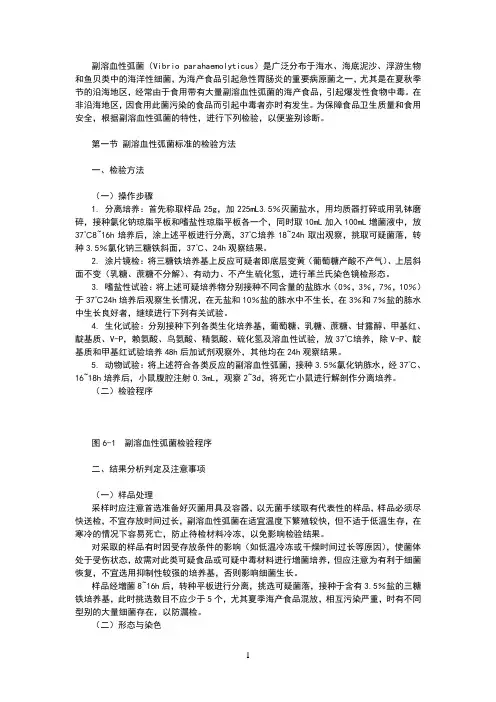

第一节副溶血性弧菌标准的检验方法一、检验方法(一)操作步骤1. 分离培养:首先称取样品25g,加225mL3.5%灭菌盐水,用均质器打碎或用乳钵磨碎,接种氯化钠琼脂平板和嗜盐性琼脂平板各一个,同时取10mL加入100mL增菌液中,放37℃8~16h培养后,涂上述平板进行分离,37℃培养18~24h取出观察,挑取可疑菌落,转种3.5%氯化钠三糖铁斜面,37℃、24h观察结果。

2. 涂片镜检:将三糖铁培养基上反应可疑者即底层变黄(葡萄糖产酸不产气)、上层斜面不变(乳糖、蔗糖不分解)、有动力、不产生硫化氢,进行革兰氏染色镜检形态。

3. 嗜盐性试验:将上述可疑培养物分别接种不同含量的盐胨水(0%,3%,7%,10%)于37℃24h培养后观察生长情况,在无盐和10%盐的胨水中不生长,在3%和7%盐的胨水中生长良好者,继续进行下列有关试验。

4. 生化试验:分别接种下列各类生化培养基,葡萄糖、乳糖、蔗糖、甘露醇、甲基红、靛基质、V-P,赖氨酸、鸟氨酸、精氨酸、硫化氢及溶血性试验,放37℃培养,除V-P、靛基质和甲基红试验培养48h后加试剂观察外,其他均在24h观察结果。

5. 动物试验:将上述符合各类反应的副溶血性弧菌,接种3.5%氯化钠胨水,经37℃、16~18h培养后,小鼠腹腔注射0.3mL,观察2~3d,将死亡小鼠进行解剖作分离培养。

(二)检验程序图6-1 副溶血性弧菌检验程序二、结果分析判定及注意事项(一)样品处理采样时应注意首选准备好灭菌用具及容器,以无菌手续取有代表性的样品,样品必须尽快送检,不宜存放时间过长,副溶血性弧菌在适宜温度下繁殖较快,但不适于低温生存,在寒冷的情况下容易死亡,防止待检材料冷冻,以免影响检验结果。

副溶血性弧菌标准

副溶血性弧菌是一种常见的细菌,主要存在于海水和淡水中,也可以在一些动

物体内生长繁殖。

这种细菌在水产养殖业中被广泛关注,因为它可以对养殖动物和人类健康造成严重威胁。

副溶血性弧菌属于革兰氏阴性菌,其形态为短小的弧形杆菌。

它具有一定的耐

盐性和耐热性,能够在不同的环境中存活和繁殖。

在水产养殖业中,副溶血性弧菌常常引起养殖动物的疾病,如虾、蟹等。

同时,人类如果摄入感染了副溶血性弧菌的海产品,也会引起食物中毒和感染。

为了有效防控副溶血性弧菌的危害,制定了一系列的标准措施。

首先,对于水

产养殖业来说,要严格控制水质,避免水体富营养化和污染,减少细菌的滋生环境。

其次,需要加强对养殖动物的管理和监测,及时发现和隔离感染动物,防止疾病传播。

此外,对于加工和销售海产品的环节,也需要进行严格的卫生监管,确保产品的安全性和卫生质量。

除了在养殖业中的防控措施,对于消费者来说,也应该注意一些食品安全的常识。

在购买和食用海产品时,应选择正规渠道和有品牌保障的产品,避免购买来源不明或质量存疑的海产品。

在食用海产品时,要保证烹饪熟透,避免生吃或半生食,以免感染副溶血性弧菌和其他细菌。

总的来说,副溶血性弧菌的危害是不可忽视的,对于水产养殖业和消费者来说

都需要引起足够的重视。

只有通过严格的管理和监测,以及消费者的自我保护意识,才能有效预防和控制副溶血性弧菌的危害,确保水产品的安全和卫生。

希望相关部门和个人都能加强对这一问题的关注,共同维护水产品的质量和消费者的健康。

副溶血性弧菌拮抗菌的筛选及其拮抗条件杨胜远;韦锦【摘要】对分别分离自菜园土壤、大蒜植株、大豆植株、蔓花生植株、淡水湖淤泥、仙人掌植株、芹菜植株、细菌型豆豉和日本纳豆的可产抗大肠杆菌活性物质的42株细菌进行筛选,获得1株对副溶血性弧菌具有较强拮抗作用的菌株JNT02,其发酵液对副溶血性弧菌的抑菌圈直径为(20.87±0.83) mm ;经16S rDNA序列分析和系统发育分析,菌株JNT02与枯草芽孢杆菌位于同一簇群,同源性达100%,初步鉴定为枯草芽孢杆菌;枯草芽孢杆菌JNT02在改良兰迪培养基中24 h可完全杀灭共培养的副溶血性弧菌,并且种子液带入的抗菌物质对其拮抗作用有累积效应,在氯化钠碱性蛋白胨水培养基中枯草芽孢杆菌JNT02对副溶血性弧菌却只有一定抑制作用,在人工海水中没有拮抗作用;改良兰迪培养基有利于枯草芽孢杆菌JNT02产抗菌物质。

结果表明,枯草芽孢杆菌JNT02对副溶血性弧菌的拮抗作用主要依赖于其代谢产生的抗菌活性物质,取决于环境条件是否有利于其产生抗菌活性物质,而并非是否有利于其生长。

%The strain JNT02 ,which showed significantly inhibitory effects on the growth of Vibrio parah‐aemolyticus with (20 .87 ± 0 .83) mm diameter of antibiotic circle fermented broth for antimicrobial activity assay ,was screened from 42 bacterial strains isolated from vegetable garden soils ,garlicplants ,soybean plants ,vine peanut plants ,freshwater lake silts ,cactus plants ,celery plants ,bacterial soybean lobster sauce and Japanese natto especially producing antibiotic substances against Escherichia coli .The strain JNT02 was classified into Bacillus subtilis base on 16S rDNA sequence and phylogenic analysis .In the im‐proved Landymedia ,B .subtilis JNT02 completely killed the co‐culturedV .parahaemolyticus in 24 h , and the enhancement of antagonistic effects of the antimicrobial substances brought from the B .subtilis JNT02 seed broth were also demonstrated .However ,B .subtilis JNT02 showed weak inhibitory effects a‐gainst the growth of V . parahaemolyticus in alkaline‐pepto ne‐water media and no antagonistic effects in artificial seawater .The improved Landy media were propitious to the antimicrobial substance production of B .subtilis JNT02 .The findings indicated that the antagonistic action of B .subtilis JNT02 against V . parahaemolyticus was via the antimicrobial substance producing ,and depended on the conditions of the an‐timicrobial substance production ,in stead of the growth of B .subtilis JNT02 .【期刊名称】《水产科学》【年(卷),期】2014(000)012【总页数】7页(P807-813)【关键词】副溶血性弧菌;拮抗菌;拮抗条件;枯草芽孢杆菌【作者】杨胜远;韦锦【作者单位】韩山师范学院生物学系,广东潮州 521041;韩山师范学院图书馆,广东潮州 521041【正文语种】中文【中图分类】S917.1副溶血性弧菌(Vibrio parahaemolyticus)为嗜盐性细菌,广泛存在于世界各国的沿海地区,隶属于弧菌科弧菌属,是食源性疾病的重要病原菌[1],也是海洋生物的主要病原菌之一[2-3]。

副溶血弧菌培养意义

副溶血弧菌是一种在水产养殖业中常见的细菌,其对人类健康会造成重大危害,同时还会对水产养殖业产生严重的经济损失。

因此,副溶血弧菌的检测和控制对于保障人类健康和水产养殖产业的可持续发展至关重要。

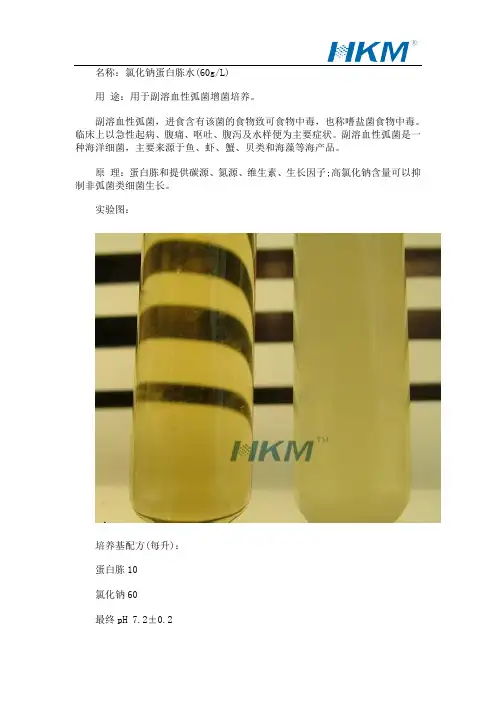

副溶血弧菌的培养在细菌学研究和诊断实验室中有着重要的意义。

培养副溶血弧菌可以了解其生长特性、形态特征和生理代谢等方面的信息,为进一步的研究提供基础数据。

此外,培养副溶血弧菌还可以在食品加工和环境卫生监测中使用,判断食品或环境中是否存在副溶血弧菌污染。

1.诊断感染病例:如果怀疑某人患有副溶血弧菌感染,医生可以通过血样或其他样品的培养来检测副溶血弧菌的存在或数量,从而确诊病例,并采取相应的治疗措施。

2.研究生物特性:培养副溶血弧菌可以了解其生长特性、形态特征、代谢特点等,为深入研究该菌种提供基础数据。

3.判断食品安全:副溶血弧菌是一种常见的食品病原菌,可引起食物中毒。

通过食品中的副溶血弧菌培养,可以及早发现食品污染,保障人们的健康安全。

4.环境卫生监测:副溶血弧菌在水体中繁殖迅速,对水产养殖业产生危害。

通过对水体或其它环境中的副溶血弧菌进行培养,可以及早发现环境污染,从而采取措施防止其扩散和影响。

总之,副溶血弧菌的培养在生物学研究和实际应用中都具有非常重要的意义。

通过不断学习和深入研究,可以加深对其生物特性和感染机制的认识,进一步提高其检测和控制的效率。

副溶血性弧菌编号 名称北京华越洋生物NRR00440 副溶血性弧菌基本信息:名称:副溶血性弧菌规格:300ul甘油菌储存温度:-‐80℃基因组:副溶血性弧菌简介:副溶血性弧菌(Vibrio Parahemolyticus,VP),为革兰氏阴性杆菌,呈弧状、杆状、丝状等多种形状,无芽孢。

副溶血性弧菌是一种嗜盐性细菌,主要来源于鱼、虾、蟹、贝类和海藻等海产品。

此菌对酸敏感,在普通食醋中5分钟即可杀死,对热的抵抗力较弱,对常用消毒剂抵抗力很弱,可被低浓度的酚和煤酚皂溶液杀灭。

在对该菌进行培养的最适宜的培养基:温度为30℃—37℃,含盐2.5%—3%(若盐浓度低于0.5%则不生长),pH 值为8.0—8.5。

操作说明:1,本品包含一份甘油菌,使用本甘油菌时可以不用完全融解,在甘油菌表面蘸取少量涂板或进行液体培养即可。

也可以完全融解后使用,但随着冻融次数的增加,细菌的活力会逐渐下降。

2,为保证菌种纯正,避免其它细菌污染,尽量先划平板,然后再挑单克隆菌落进行后续操作。

冷冻管开封:用浸过75%酒精的脱脂棉严格消毒冷冻管盖。

菌株复溶:无菌环境中旋开装有复溶液的滴瓶盖,吸取1ml 左右复溶液,加入到冷冻管中。

轻轻振荡,使冻干菌株溶解呈悬浮状。

菌株复壮:用无菌吸管吸取菌悬液,转移到复溶液滴瓶中。

做好标识,在适宜温度下培养。

细菌在30-‐35℃培养箱中培养24-‐48h,真菌在23-‐28℃培养箱中培养24-‐72h (必要时,可适当延长培养时间)。

菌株传代:将得到的菌株的新鲜培养物转接到适宜的固体培养基及液体培养基中(尽量增大接种量:如用无菌吸管吸取≥50μl 新鲜培养物至固体培养基,边移动边缓慢释放),适宜温度下培养,用以菌株的保藏、传代及制备工作菌株。

注意事项:1、菌种活化前,将冷冻管保存在低温、清洁、干燥的环境中,长时间室温下放置会导致菌种衰退;2、冷冻管开封、冻干粉复溶、菌株恢复培养等操作应在无菌条件下进行;3、一些菌种经过冷冻干燥保存后,延迟期较长,部分需连续两次继代培养才能正常生长;4、苛养菌的培养需采用含特定营养成分的培养基,敬请正确选择,不清楚时来电询问;5、某些厌氧菌的培养,自开封到接种完成,均需以无氧气体充填,以保持厌氧状态;培养过程中亦要保持厌氧状态;6、某些菌种,如肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、淋病奈瑟菌等需要5-‐10%CO2 促进生长;7、如发现冷冻管盖松动、复溶液浑浊等异常情况,应停止使用对应产品。

副溶血性弧菌实验活动风险评估报告副溶血性弧菌是一种常见的食源性病原菌,可以引起副溶血性弧菌食物中毒。

为了确保食品安全,进行副溶血性弧菌实验活动时,需要对其危险性进行评估,并采取相应的防控措施。

下面是一份关于副溶血性弧菌实验活动风险评估的报告。

一、风险辨识:副溶血性弧菌属于群居菌,可以在淡水和海水等环境中生存,主要存在于海水生态系统中。

副溶血性弧菌的感染主要通过食用受污染的海产品传播,如贝类、虾类等。

实验活动中存在副溶血性弧菌的风险主要包括以下几个方面:1.感染风险:副溶血性弧菌具有耐热和耐寒的特性,在一定的温度和湿度条件下可以生存较长时间。

实验过程中,如果不注意个人卫生和实验室卫生防护,如不洗手、不穿防护服等,可能会感染副溶血性弧菌。

2.感染源风险:实验室中可能存在未处理的感染源,如未及时清理的菌液、感染的病原菌培养物等,如果不注意正确处理和处理废弃物,可能会导致副溶血性弧菌的传播和感染。

3.操作风险:实验室中进行的副溶血性弧菌实验需要进行一系列的操作,包括培养、接种、孵育、检测等。

如果在操作过程中不符合相关操作规范,如未进行消毒处理、操作不规范等,可能会导致副溶血性弧菌的传播和感染。

二、风险评估:针对以上的风险辨识,进行如下的风险评估:1.风险等级评估:根据副溶血性弧菌的传播途径、感染性和病原性等特点,评估其风险等级为中等风险。

2.风险影响评估:3.风险概率评估:在正确采取防控措施的情况下,副溶血性弧菌的传播和感染风险较低。

因此,评估其风险概率为较低。

三、风险防控措施:根据风险评估结果,制定相应的风险防控措施,包括:1.个人防护措施:实验人员在进行副溶血性弧菌实验时,应戴口罩、手套、防护眼镜等个人防护用品,操作结束后及时洗手。

2.实验室卫生措施:实验室应保持清洁,有定期的清洁和消毒计划,定期清理实验设备、垃圾桶等。

废弃物应按照规定的方式处理,避免感染源的传播。

3.操作规范措施:实验人员应按照相关操作规范进行操作,如正确消毒处理、规范的接种和培养操作、正确的检测方法等。

副溶血性弧菌检测方法

副溶血性弧菌检测方法主要有以下几种:

1. 细菌培养:将样品(如血液、粪便等)在适当的培养基上进行培养,副溶血性弧菌会在适宜条件下生长繁殖,通过观察菌落形态和生理生化特性来鉴定是否存在副溶血性弧菌。

2. PCR检测:利用聚合酶链反应(PCR)方法,通过扩增副溶血性弧菌特异性基因片段,进行定性和定量检测。

这种方法具有高度的灵敏度和特异性。

3. 免疫学检测:利用副溶血性弧菌的特异性抗原与抗体的结合反应来进行检测。

常见的方法有免疫荧光、酶联免疫吸附试验(ELISA)等。

4. 纳米粒子检测:利用特定的纳米粒子与副溶血性弧菌的抗原或DNA结合,形成可见颜色或光信号,通过肉眼观察或仪器读取来检测副溶血性弧菌。

需要注意的是,不同检测方法的适用场景和准确性有所差异,因此在实际应用中需要根据具体情况选择合适的检测方法。

副溶血性弧菌

副溶血性弧菌是什么?

副溶血性弧菌是我国沿海地区最为常见的食源性病原菌,广泛存在于近岸海水、海底沉积物和鱼贝类等海产品中,主要引起食物中毒。

危害是什么?

副溶血性弧菌感染最常见的症状是急性胃肠炎,一般恢复较快,少数病人可发展至脱水、休克。

在我国的流行状况

副溶血性弧菌感染常见于沿海地区,随着国民经济的发展,交通运输便利,目前我国内陆省份各大城市也较常见,发病高峰期是夏秋季,主要集中在7-9月。

最常见的污染食品是什么?

副溶血性弧菌感染引起的食物中毒主要的污染食品是海产品,包括鱼类、软体动物(如生蚝、墨鱼、八爪鱼)和贝壳类动物(如龙虾、虾、蟹);除了海产品外,其他食物(如烧肉、卤肉和凉拌菜)也可引起副溶血性弧菌感染,这主要是因为交叉污染所致。

我国不少地区还发现淡水鱼携带副溶血性弧菌。

最常见发生的地点是哪里?

副溶血性弧菌引起的食物中毒常发生在沿海地区,特别是旅游景点,高发于接待旅行团团餐的大排档。

典型症状是什么?

副溶血性弧菌感染平均潜伏期为15小时,最短1小时,最长4天。

国内报告9~20小时者占81%,10小时内者占70%。

副溶血性弧菌感染的典型症状是急性胃肠炎,如呕吐、腹痛、腹泻等。

剧烈腹痛、脐部阵发性绞痛为主要特点,腹泻多呈水样便。

病程常为2-3天,恢复较快,少数病人发展至脱水、休克。

是否有易感人群?

人群普遍易感,男女老幼均可患病,但副溶血性弧菌引起的暴发多以青壮年为主。

经常暴露于少量细菌者,感染后临床症状一般较轻,如渔民大多有生食或半生食某些海产品的习惯,暴露机会甚多,但发生食物中毒者并不多,即使发病,症状也较轻。

但内陆人员到沿海地区时,饮食稍有不慎,屡见发生病情较重的食物中毒。

1 / 2。