位错介绍

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:2

4H碳化硅单晶中的位错1. 引言碳化硅(SiC)是一种广泛应用于电子、光电子和能源领域的新兴材料。

在碳化硅单晶中,位错是晶体结构中的缺陷,对材料的性能和性质有着重要影响。

本文将介绍4H碳化硅单晶中的位错的形成、性质以及对材料性能的影响。

2. 位错的定义和分类位错是晶体中的缺陷,是晶格中原子排列的畸变。

位错可以分为线位错、面位错和体位错三种类型。

在4H碳化硅单晶中,常见的位错有螺位错、混位错和晶格错配位错。

3. 4H碳化硅单晶中的位错形成机制4H碳化硅单晶中的位错形成主要有以下几种机制:3.1 晶体生长过程中的位错形成在碳化硅单晶的生长过程中,由于生长条件的不稳定性和晶体生长速度的差异,会导致位错的形成。

例如,在晶体生长过程中,由于生长速度的差异,会形成缺陷密度较高的区域,从而引入位错。

3.2 温度和应力变化引起的位错形成温度和应力变化也会引起4H碳化硅单晶中位错的形成。

当温度和应力发生变化时,晶格中的原子会发生位移,从而形成位错。

3.3 外界因素引起的位错形成外界因素,如化学腐蚀、辐射等,也会引起4H碳化硅单晶中位错的形成。

这些外界因素能够破坏晶体结构,从而引入位错。

4. 4H碳化硅单晶中位错的性质4H碳化硅单晶中的位错具有以下性质:4.1 位错的结构和形貌4H碳化硅单晶中的位错具有复杂的结构和形貌。

螺位错呈螺旋形,混位错由多个线位错交错形成,晶格错配位错则是晶格中的原子错位。

4.2 位错的密度和分布4H碳化硅单晶中的位错密度和分布对材料的性能有重要影响。

位错密度越高,材料的力学性能和电学性能就越差。

4.3 位错对材料性能的影响4H碳化硅单晶中的位错对材料的性能有着重要影响。

位错可以影响材料的机械性能、电学性能以及光学性能。

位错还可以影响材料的导热性能和热稳定性。

5. 4H碳化硅单晶中位错的研究方法研究4H碳化硅单晶中位错的方法主要包括以下几种:5.1 透射电子显微镜(TEM)透射电子显微镜可以观察和分析4H碳化硅单晶中的位错。

金属材料中的位错与塑性金属作为一种重要的结构材料,在人类历史上一直扮演着至关重要的角色。

无论是建筑工程、交通运输、电子设备还是航空航天等领域,金属材料都无处不在。

然而,即使已经经过千锤百炼的金属材料也有各种各样的缺陷,其中最基本的就是位错。

位错是指晶格中出现的原子排列偏差,是导致金属材料塑性变形的重要因素之一。

本文将首先介绍位错的概念和形成机制,然后阐述位错对金属材料的影响,最后探讨位错与塑性之间的关系。

一、位错的概念和形成机制位错是指晶格中出现的原子排列偏差,又叫错位。

在一个完美的晶体中,原子应该排列得十分整齐,且紧密地接触着周围的原子。

但在生产过程中,晶体中常常会出现原子排列偏差。

这种偏差是由于某个原子因为某种原因不能成功转移到它应该位置的一个空位上而形成的。

这个空位就叫做间隙。

假设在一个晶体中有一个间隙,它就会产生一个插入位错,也就是原子从原本应该占据的位置插入到另一处,正是在这里难以容纳该原子从而生成了间隙。

另一种常见的位错是滑移位错,它是由于晶体中某个晶面上的原子出现晶面上的原子应该移动的方向与晶面的平面不一致导致的。

二、位错对金属材料的影响位错是金属材料内部的缺陷,在原子尺度上影响着金属整体的性质和行为。

最常见的位错类型是线位错,它会导致晶体中某个晶面上的原子整体向另一个方向移动一定的距离,由于原子之间的相互作用力,线位错处会形成应力场,形成某个区域所受到的应力明显大于另一些区域。

这种不均匀性是位错对材料影响的主要体现。

同时,由于位错的存在,晶体中局部就有更多的间隙,增加了材料的形变难度。

如果一根线位错遇到另一根线位错,则它们就会互相阻挡并产生绕过的效果,这种效果被称为康普顿效应。

另外,位错还容易在行进过程中被附着的杂质粒子卡住,从而对整个材料产生不良影响。

因此,位错对材料的强度、韧性、延展性以及其它机械性能影响很大。

三、位错与塑性之间的关系在处理金属拥有自己的机械特性时,重要的一条涉及塑性。

位错孪生变形方式位错和孪生是材料科学领域中常用的两个概念,它们与材料的变形方式息息相关。

本文将从位错、孪生和变形方式三个方面进行探讨,以期给读者带来全面的了解。

我们来了解一下位错。

位错是晶体中的缺陷,是晶体结构发生错位的地方。

晶体中的原子排列具有一定的规则性,但是在位错处,晶体结构发生了偏离,导致原子排列出现了错位。

位错可以分为边界位错和螺旋位错两种类型。

边界位错是两个晶粒的交界面,而螺旋位错则是晶体中原子排列出现了旋转。

位错的存在会影响材料的力学性能和导电性能,因此对位错的研究具有重要意义。

接下来,我们来介绍一下孪生。

孪生是材料中发生的一种特殊的位错结构,是晶体中的一部分原子按照特定的规则排列形成的。

孪生可以使材料的力学性能得到改善,提高材料的韧性和强度。

材料中的孪生现象通常是由于外界加载或温度变化引起的。

孪生位错的产生可以通过控制材料的成分和处理条件来实现。

我们来讨论一下材料的变形方式。

材料的变形方式是指材料在受力作用下发生的形变方式。

常见的材料变形方式有拉伸、压缩、弯曲、剪切等。

不同的变形方式会导致材料内部位错的产生和移动,从而影响材料的力学性能。

通过控制材料的变形方式,可以实现对材料性能的调控和优化。

位错和孪生是材料科学中重要的概念,它们与材料的变形方式密切相关。

位错是晶体中的缺陷,而孪生是一种特殊的位错结构。

材料的变形方式是指材料在受力作用下发生的形变方式。

通过对位错和孪生的研究,可以实现对材料性能的调控和优化。

我们相信,随着对位错和孪生机制的深入研究,材料科学将迎来更加广阔的发展前景。

材料科学基础位错理论位错理论是材料科学领域中的重要概念之一、它是位错理论与晶体缺陷之间相互关联的核心。

本文将从位错的定义、分类和特征出发,进一步介绍位错理论的基本原理和应用。

首先,位错是固体晶体结构中的一种缺陷。

当晶体晶格中发生断裂、错位或移动时,就会形成位错。

位错可以被看作是晶体中原子排列的异常,它具有一定的形态、构型和特征。

根据位错发生的方向和类型,位错可分为直线位错、面位错和体位错。

直线位错是沿晶体其中一方向上的错排,常用符号表示为b。

直线位错一般由滑移面和滑移方向两个参数来表征。

滑移面是指位错的平移面,滑移方向是位错在晶体中的移动方向。

直线位错可以进一步分为边位错和螺位错。

边位错的滑移面为滑移方向的垂直面,螺位错则是在滑移面上存在沿位错线方向扭曲的位错。

面位错是晶体晶格上的一次干涉现象,即滑移面上的两部分之间发生错排。

面位错通常由面位错面和偏移量来描述。

面位错可以是平面GLIDE面位错、垂直GLIDE面位错或螺脚面位错。

体位错是沿体方向上的排列不规则导致的位错。

体位错通常是由滑移面间的晶体滑移产生的。

位错理论的基本原理是通过研究位错在晶体中的移动机制和相互作用,来理解材料的塑性变形和力学行为。

位错理论最早由奥斯勒(Oliver)于1905年提出,他认为材料的塑性变形是由于位错在晶体中游走和相互作用所引起的。

这一理论为后来的位错理论奠定了基础。

位错理论的应用非常广泛。

在材料加工和设计中,位错理论被广泛用于控制材料的力学性能和微观结构。

通过控制位错的生成、运动和相互作用,可以获得理想的材料性能。

同时,位错理论也被用于研究材料的磁性、电子输运和热传导性能等方面。

此外,位错理论也在材料的缺陷工程和腐蚀研究中发挥着重要作用。

通过控制位错的形态和分布,在材料中引入有利于抵抗腐蚀的位错类型,可以提高材料的抗腐蚀性能。

位错理论也可以用于解释材料的断裂行为和疲劳寿命等方面。

总结起来,位错理论是材料科学基础中的重要内容。

位错、层错、变形孪晶以及应变诱导马氏体相变的协同1. 引言位错、层错、变形孪晶以及应变诱导马氏体相变是固体材料中晶体微观结构发生变化的重要现象,这些现象对材料的性能和行为都具有重要的影响。

本文将围绕这些现象展开讨论,探讨它们之间的协同作用。

我们将介绍位错和层错在晶体结构中的作用,然后将深入探讨变形孪晶和应变诱导马氏体相变,最后分析它们之间的协同效应。

2. 位错和层错位错和层错是固体材料晶体中最常见的缺陷,它们可以通过使原子排列发生偏差来帮助晶体材料适应外部应力。

位错是晶体中原子排列出现偏差的线状缺陷,而层错则是晶体中原子排列偏差的面状缺陷。

这些缺陷对晶体的力学性能和行为都有显著的影响,它们能够增加材料的塑性变形能力,提高其强度和韧性。

3. 变形孪晶变形孪晶是金属材料中一种重要的微观结构,它在金属材料的加工过程中会被引入。

变形孪晶是由原始晶粒经过变形加工后产生的新晶粒,它们的晶向与原始晶粒有明显偏差。

变形孪晶的存在能够提高金属材料的强度和韧性,改善其塑性变形行为,对金属材料的机械性能有着重要的影响。

4. 应变诱导马氏体相变应变诱导马氏体相变是指在固体材料中由外部应变所导致的马氏体相变现象。

马氏体是一种具有形状记忆效应和超弹性行为的微观组织结构,它的形成可以显著改变材料的力学性能和变形行为。

应变诱导马氏体相变经常被用于制备具有记忆功能的智能材料,应用领域涵盖了医疗、航空航天等多个领域。

5. 协同效应位错、层错、变形孪晶以及应变诱导马氏体相变之间存在着协同作用,它们相互之间可以相互影响,共同作用着固体材料的力学性能和行为。

位错和层错的存在能够促进变形孪晶的形成,而变形孪晶则可以为应变诱导马氏体相变提供条件。

应变诱导马氏体相变则可能会改变材料的位错和层错结构,形成新的微观组织结构。

这种协同效应能够为材料的性能提升和新型材料的设计提供理论依据。

6. 结论位错、层错、变形孪晶以及应变诱导马氏体相变之间存在着紧密的协同作用,它们共同影响着固体材料的力学性能和行为。

晶体中的位错晶体是由大量的原子或离子按照一定的规律排列形成的,具有高度的有序性和周期性。

然而,在晶体中,由于制备、加工等原因,有时候不同的晶体原子并不完全对齐,形成了一些错位,这些错位就称作位错。

位错是晶格缺陷的一种,是晶体中最常见的缺陷之一。

本文将重点介绍晶体中的位错。

一、位错的定义和分类位错是晶体中的缺陷,是一种原子排列顺序的失误或对晶体构造发生的不规则的紊乱。

从形式上来看,位错其实是一条线,称为位错线。

位错线是一个平面的分界线,分别将位错的正侧和负侧分开,两侧的原子堆积方式互不相同。

按照线向和方向,位错可分为长位错和短位错;按照线型,位错可分为直线位错和环状位错;按照纵向位置,位错可分为面内位错和面间位错;按照能量点的数量,位错可分为单位错、双位错、三位错等等。

二、位错的形成原因晶体中的位错是由于应力和温度的变化等原因,导致原子在晶体内部的位置和晶格结构发生变化而形成的。

晶体中的一些应力和原子偏移最终会形成位错,进而影响构造和性能。

常见的位错形成原因有以下几种:1.加工过程中导致的位错:金属加工可能会引起位错的发生,因为加工会施加一定的应力,从而导致晶格变形。

例如,扭曲或拉伸材料时,原子可能会脱离原来的顺序,最终形成位错。

2.晶体生长过程中导致的位错:晶体在生长过程中,由于固态、液相界面的移动推进,产生压力分布变化,从而造成位错的形成。

在原子或离子加入了其他元素或化合物的情况下,位错也会在晶体中发生。

3.晶体性能的变化导致的位错:晶体的性质随着应力和温度的变化而变化。

温度和离子浓度等的变化可能会改变晶体的构造,导致位错。

三、位错的作用位错是晶体中的缺陷,但它并不总是会对晶体的性质产生不良影响。

实际上,位错可以对晶体的某些性质产生正向、负向改变,主要包括以下几种:1.塑性变形:位错的存在使晶体产生了柔韧性,容易受到力的作用产生塑性变形。

2.材料的硬度:如果位错数量越大,晶体的硬度就会变差,同时晶体的脆性就会增加。

hcp单位位错柏氏矢量位错(Dislocation)是晶体中的一种缺陷,它是由晶体中原子或离子的位移引起的。

它可以被视为晶格错配的方式,因此会影响晶体的力学性能和变形行为。

位错对于晶体的变形起着关键的作用。

而柏氏矢量(Burgers vector)则是描述位错的重要参数之一。

本文将详细介绍位错的概念、柏氏矢量的定义,以及位错类型和位错模型等内容,旨在对读者对位错有一个全面的认识。

位错的概念位错是晶体中原子或离子的位移导致的晶体结构缺陷。

其概念最早由G. I. Taylor 在1934年引入。

当晶体中出现位错时,晶体结构就发生了错配,使得晶格的一部分位移相对于其他晶格部分。

由于位错所引起的晶格错配,晶格的形变能量也相应增加。

位错是晶体中原子运动的一种结果,它不仅影响晶体的力学行为,也影响晶体的物理、热学和电学性质等。

柏氏矢量的定义柏氏矢量是位错线的一种描述,它用来描述位错线所引起的晶格错配。

柏氏矢量通常用符号b表示,它是一个矢量,其方向平行于位错线的方向,其大小等于晶格间距乘以位错线密度。

柏氏矢量的大小与位错的类型有关,不同类型的位错具有不同的柏氏矢量。

位错类型根据位错线的性质,位错可以分为螺旋位错、边界位错和混合位错等几种类型。

1. 螺旋位错(Screw Dislocation):螺旋位错是一种具有线状结构的位错,其柏氏矢量沿位错线的方向,并且沿位错线方向是周期性的。

螺旋位错可以视为沿位错线旋转晶体结构一周所引起的错配。

2. 边界位错(Edge Dislocation):边界位错是一种具有线状结构的位错,其柏氏矢量垂直于位错线的方向,并且沿位错线方向是周期性的。

边界位错可以视为晶体结构的一部分被插入到另一部分中,导致晶体结构错位。

3. 混合位错(Mixed Dislocation):混合位错即同时具有边界位错和螺旋位错性质的位错。

混合位错的柏氏矢量既具有垂直于位错线方向的边界位错性质,也具有沿位错线方向的螺旋位错性质。

位错移动方法-回复位错移动方法(Dislocation movement)是晶体的一种形变方式,主要发生在金属与合金等具有结晶性质材料中。

位错是晶体中的一种缺陷,是晶格排列中的一个错位点。

在晶体中,位错以一定形式存在并沿着特定方向移动,从而引起材料的塑性变形。

位错移动方法包括滑移移动、螺旋移动和扩散移动,本文将一一介绍这三种位错移动方法。

滑移移动是位错移动的最常见方式。

当晶格中的位错沿着晶体内部某个晶面和晶向的平面滑移方向发生移动时,就是滑移运动。

滑移移动是在局部区域内相邻的原子发生位置错位而形成的一种位错。

在滑移移动中,位错以一定的步进方式沿晶面和晶方向滑移,晶格受到位错移动的作用而出现局部形变。

滑移移动可以通过很多位错来实现,一般材料中存在多种滑移系统。

滑移移动的主要特点是位错发生移动后仍保持原有的滑移面和滑移方向。

螺旋移动是另一种常见的位错移动方式。

螺旋移动是指位错围绕着螺旋线进行运动,位错线上的原子在晶面方向和晶向方向发生位移。

螺旋移动通常发生在具有空间限制的区域,例如晶界和亚晶界等特殊结构。

螺旋移动与滑移移动相比,位错移动路径更加复杂,位错沿着螺旋线进行扭转运动,形成一种扭转位错的结构。

螺旋移动也是一种塑性变形的重要方式,在材料的变形过程中起到重要的作用。

扩散移动是位错移动的一种特殊形式。

它是指原子由位错到位错之间的跳跃移动。

位错通过扩散原子的方式移动,是一种比较缓慢的变形方式。

扩散移动主要发生在高温条件下,随着温度的升高,原子的热运动增强,扩散移动的速率也会增加。

扩散移动对材料的塑性变形影响较小,但在晶体的回复和再结晶过程中起到重要作用。

总结来说,位错移动是材料塑性变形的重要方式。

滑移移动是位错最常见的移动方式,通过沿晶面和晶向的平面滑移实现;螺旋移动发生在特殊的结构位置,位错形成螺旋线进行扭转移动;扩散移动是原子通过位错之间的跳跃移动。

了解位错移动方法对于研究材料的塑性变形机制和材料性能具有重要意义,并对金属、合金的性能及应用提供了理论基础和技术支撑。

2.2 位错的基本概念晶体中的线缺陷是各种类型的位错。

其特点是原子发生错排的范围,在一个方向上尺寸较大,而另外两个方向上尺寸较小,是一个直径为3—5个原子间距,长几百到几万个原子间距的管状原子畸变区。

虽然位错种类很多,但最简单,最基本的类型有两种:一种是刃型位错,另一种是螺型位错。

位错是一种极为重要的晶体缺陷,对金属强度、塑变、扩散、相变等影响显著。

一位错学说的产生位错:晶体中某处一列或若干列原子有规律的错排。

意义:(对材料的力学行为如塑性变形、强度、断裂等起着决定性的作用,对材料的扩散、相变过程有较大影响。

)人们很早就知道金属可以塑性变形,但对其机理不清楚。

在位错被提出之前,人们对晶体的塑性变形作了广泛的研究。

实验发现在塑性变形的晶体表面存在大量的台阶,因此,提出了塑性变形是通过晶体的滑移来实现的观点。

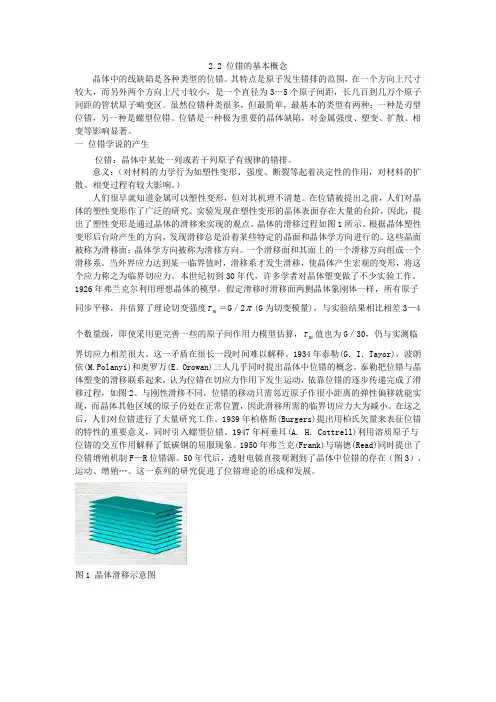

晶体的滑移过程如图1所示。

根据晶体塑性变形后台阶产生的方向,发现滑移总是沿着某些特定的晶面和晶体学方向进行的。

这些晶面被称为滑移面;晶体学方向被称为滑移方向。

一个滑移面和其面上的一个滑移方向组成一个滑移系。

当外界应力达到某一临界值时,滑移系才发生滑移,使晶体产生宏观的变形,将这个应力称之为临界切应力。

本世纪初到30年代,许多学者对晶体塑变做了不少实验工作。

1926年弗兰克尔利用理想晶体的模型,假定滑移时滑移面两侧晶体象刚体一样,所有原子τ=G/2π(G为切变模量),与实验结果相比相差3—4同步平移,并估算了理论切变强度mτ值也为G/30,仍与实测临个数量级,即使采用更完善一些的原子间作用力模型估算,m界切应力相差很大。

这一矛盾在很长一段时间难以解释。

1934年泰勒(G.I.Tayor),波朗依(M.Polanyi)和奥罗万(E.Orowan)三人几乎同时提出晶体中位错的概念。

泰勒把位错与晶体塑变的滑移联系起来,认为位错在切应力作用下发生运动,依靠位错的逐步传递完成了滑移过程,如图2。

与刚性滑移不同,位错的移动只需邻近原子作很小距离的弹性偏移就能实现,而晶体其他区域的原子仍处在正常位置,因此滑移所需的临界切应力大为减小。

位错的运动和分解

位错的运动主要包括滑移和攀移两种基本方式,并且位错还可以发生分解。

1. 滑移:这是位错运动的主要方式之一。

当外部施加的切应力克服了位错运动所受的阻力时,位错将沿着特定的原子面(即滑移面)移动。

这种运动会导致晶体的一部分相对于另一部分滑动,从而引起塑性变形。

2. 攀移:攀移是刃型位错特有的运动方式。

在晶体内,刃型位错可以沿着垂直于滑移面的方向上进行移动。

攀移通常需要点缺陷的存在,例如空位或间隙原子,因为位错通过吸收或排放这些点缺陷来改变其位置。

3. 位错分解:在复杂的晶体结构中,全位错可以分解为不全位错。

不全位错之间的区域称为堆垛层错。

这种分解通常发生在低能层错能的材料中,并且这种分解会影响材料的力学性能。

位错的运动和分解是材料科学中非常重要的概念,它们对材料的塑性变形和力学性能有着决定性的影响。

了解位错的这些行为对于材料的设计和应用至关重要。

位错规律总结位错是晶体中原子或离子的位置偏离其理想的坐标位置,可以导致晶体的畸变和性质的变化。

位错规律是研究位错形成和运动的基本原理和关系的科学,对于理解晶体缺陷行为、晶体生长、相变及其它相关现象具有重要意义。

下文将详细介绍位错规律及其总结。

1.位错分类根据晶体中原子位移方向和位移面的不同,位错可以分为线位错、面位错和体位错。

线位错是晶体中一维的位错,描述了某一面或平行于某一方向面的原子位置发生偏移。

常见的线位错有边位错和螺旋位错。

面位错是晶体中二维的位错,描述了某一层面或平行于某一层面的原子位置发生偏移。

常见的面位错包括错配位错、平移位错和层错。

体位错是晶体中三维的位错,描述了晶体中原子整体发生平移的情况。

体位错可以看作是线位错或面位错的堆叠。

2.位错的形成和移动位错的形成通常由外界应力或温度变化引起。

当晶体中的原子或离子受到应力作用时,原子可能发生位移以消除或缓解应力。

这种位移会导致新的晶体结构缺陷形成,即位错的形成。

位错的移动可以通过原子的滑移或旋转来实现。

滑移是指位错沿晶体晶面发生平行位移,而旋转则是指位错沿某一方向发生转动。

位错的移动过程中,原子之间发生相互切变、滑动和扩散,从而引起位错的传播和畸变。

3.位错的影响位错对晶体的性质和行为具有重要影响。

首先,位错会引起晶体的畸变。

位错形成后,晶体中的原子排列发生变化,导致晶体形状和结构的变化。

这种畸变可以通过适当的外界条件下进行修正,如加热退火或应力释放。

其次,位错会影响晶体的力学性能。

位错会引起晶体中应力场的存在,导致力学性能如强度、韧性、硬度等发生变化。

一些金属的加工硬化、回复等性质变化都与位错的运动和积累有关。

此外,位错还会影响晶体的电学和输运性能。

位错附近的原子排列不规则,会导致晶体中电荷的扩散障碍、介质常数的变化和电导率的变化,从而影响晶体的电学性质和输运行为。

4.位错和晶体缺陷位错是晶体中最常见的缺陷之一。

晶体中的其他缺陷如点缺陷、面缺陷等也与位错有密切关系。

光纤通信网络中的位错分析与处理随着科技的不断进步,光纤通信技术已经成为了现代通信领域的核心技术之一。

由于光纤传输具有宽带高速、数据量大、距离远、抗干扰等特点,因此广泛应用于互联网、电视、电信、银行、交通等领域。

然而,在实际应用中,由于光纤的连接、断电、污染等原因,光信号会产生位错现象,从而影响系统的性能和可靠性,需要对位错进行分析和处理。

一、位错的定义和分类位错是指在传输过程中由于某种原因,信息传输的位置发生了偏移或者出错引起的误码问题。

位错通常包括以下几个类型:1.单个位错。

指在传输过程中,只出现一次信息传输偏移或错位;2.连续位错。

指在传输过程中,信息传输偏移或错位连续出现若干次;3.误码率。

指在传输过程中,信息传输偏移或错位引起信息传输错误的概率。

二、位错的产生原因位错的产生有多种原因,包括光纤的连接、断电、污染等,以下是一些常见的位错产生原因:1.光纤接头不良。

光纤接头不良包括连接过松、连接歪斜、接头面磨损等情况,都可能导致光信号的位移或缺失。

2.机械振动。

机械振动会影响光纤连接部分,导致光信号传输偏移或丢失。

3.温度变化。

光纤材料的热胀冷缩会影响光纤长度,从而影响光信号的传输。

4.光纤硬盘等物品碰撞。

如果碰撞过于强烈,甚至会导致光纤的破裂,直接影响系统的通信。

三、位错的识别和处理当出现位错时,必须对其进行识别和处理。

位错的识别可以通过专业仪器或软件进行检测,对于连续位错和误码率问题,需要采取针对性的处理措施,以下是一些常见的位错处理方法:1.更换光纤的接头。

在出现单个位错时,可以通过更换光纤接头的方式解决。

2.光纤接头调整。

当光纤接头连接不良时,可以通过调整光纤接头来解决位错问题。

3.加装防护措施。

对于受到机械振动等因素的影响的地方,可以加装防护来解决位错问题。

4.调整光源功率。

当传输距离过长导致光源功率不足时,可以通过提升光源功率来解决位错问题。

如果以上方法无法解决位错问题,则需要对系统进行全面的检测,找出位错的根本原因,并进行维修。

位错反应的条件位错反应是指在晶体中原子或离子的位置发生偏离正常位置的现象。

它是固体物质的晶体结构中常见的一种缺陷,对材料的性质和性能具有重要影响。

下面将从位错反应的定义、分类和影响等方面进行详细介绍。

位错反应是晶体结构中存在位错时,位错线与晶体的原子排列发生相互作用,导致位错线移动或者形成新的位错的过程。

在晶体结构中,位错是晶体中原子或离子在空间位置上的缺陷,它们能够对晶体的力学、电学、热学等性质产生显著影响。

位错反应是位错在晶体中运动的一种结果,它可以通过各种方法观察和研究。

根据位错的类型和性质,位错反应可以分为滑移和蠕变两种形式。

滑移是指位错线以某一固定方向在晶体中移动,通常发生在晶体的晶面上。

滑移可以使晶体的塑性变形增加,从而改善材料的延展性和可塑性。

蠕变是指位错线随时间的推移而移动,通常发生在高温条件下。

蠕变可以使晶体的形状发生变化,导致材料的变形和破坏。

位错反应的发生与晶体的结构、温度和应力等因素密切相关。

位错反应对材料的性质和性能具有重要影响。

首先,位错反应能够增加晶体的塑性变形,使材料具有较好的可塑性和延展性,从而广泛应用于金属加工和塑性成形等工艺中。

其次,位错反应能够改变晶体的导电性和导热性,对材料的电学和热学性能产生影响。

此外,位错反应还能够影响材料的磁学和光学性质,对磁性材料和光学材料的制备和应用具有重要意义。

在位错反应的研究中,常常使用X射线衍射、电子显微镜和原子力显微镜等技术进行观察和分析。

这些技术能够直接观察和揭示位错的存在和运动,从而为位错反应的研究提供了重要的实验依据。

同时,通过理论模拟和计算模拟等方法,也能够对位错反应进行定量描述和分析,深入理解位错的性质和行为规律。

位错反应是晶体结构中位错线与晶体的原子排列相互作用的结果,对材料的性质和性能产生重要影响。

位错反应的研究不仅有助于深入理解晶体的结构和行为,而且对材料的制备和应用具有重要意义。

通过进一步研究位错反应的机制和规律,可以为材料科学和工程技术的发展提供重要的理论基础和实践指导。

直拉单晶硅中的位错

1.简介

尽管单晶硅石晶格最为完整的人工晶体,但是,依然存在晶格缺陷。

晶体硅的缺陷有多种类型。

按照缺陷的结构分类,直拉单晶硅中主要存在点缺陷、位错、层错和微缺陷;

按照晶体生长和加工过程分类,可以分为晶体原生缺陷和二次诱生缺陷。

原生缺陷是指晶体生长过程中引入的缺陷,对于直拉单晶硅而言,主要有点缺陷、位错和微缺陷;而二次诱生缺陷是指在硅片或器件加工过程中引入的缺陷,除点缺陷和位错以外,层错是主要可能引入的晶体缺陷。

对于太阳电池用直拉单晶硅,点缺陷的性能研究很少,其对太阳电池性能的影响不得而知;而普通硅太阳电池工艺的热处理步骤远少于集成电路,所以工艺诱生的层错也比较少。

显然,在太阳电池用直拉单晶硅中,位错是主要的晶体缺陷。

直拉单晶硅位错的引入可以有三种途径。

一是在晶体生长时,由于籽晶的热冲击,会在晶体中引入原生位错。

这种位错一旦产生,会从晶体的头部向尾部延伸,甚至能达到晶体的底部。

但是,如果采用控制良好的“缩颈”技术,位错可以在引晶阶段排出晶体硅,所以,集成电路用直拉单晶硅已经能够做到没有热冲击产生的位错。

另外,在晶体生长过程中,如果热场不稳定,产生热冲击,也能从固液界面处产生位错,延伸进入晶体硅。

对于太阳电池用直拉单晶硅,因为晶体生长速度快,有时有可能会有热冲击位错产生。

如果位错密度控制在一定范围内,对太阳电池的效率影响较小;否则,制备出的太阳电池效率就很低了。

二是在晶体滚圆、切片等加工工艺中,由于硅片表面存在机械损伤层,也会引入位错,在随后的热加工过程中,也可能延伸进入硅片体内。

三是热应力引入位错,这是由于在硅片的热加工过程中,由于硅片中心部位和边缘温度的不均匀分布,有可能导致位错的产生。

位错对太阳电池的效率有明显的负面作用,位错可以导致漏电流、p-n结软击穿,导致太阳电池效率的降低。

所以,在直拉单晶硅的制备、加工和太阳电池的制造过程中应尽力避免位错的产生和增加。

2.基本性质

位错是一种线缺陷,它是晶体在外力作用下,部分晶体在一定的晶面上沿一定的晶体方向产生滑移,其晶体移动不位和非移动部位的边界就是位错。

位错主要有三种类型,即刃型位错、螺型位错以及由它们组成的混合位错。