第6章 时效强化的位错理论

- 格式:ppt

- 大小:6.86 MB

- 文档页数:68

第六章 习题答案1.(1)临界分切应力n及取向因子数据如附表2.3所示。

以上数据表明,实验结果符合临界分切应力定律τk =σm。

(2)屈服应力σs与取向因子,m之间的关系如附图2.17所示。

6.单滑移是指只有一个滑移系进行滑移。

滑移线呈一系列彼此平行的直线。

这是因为单滑移仅有一组多滑移是指有两组或两组以上的不同滑移系同时或交替地进行滑移。

它们的滑移线或者平行,或者相交成一定角度。

这是因为一定的晶体结构中具有一定的滑移系,而这些滑移系的滑移面之间及滑移方向之间都交滑移是指两个或两个以上的滑移面沿共同的滑移方向同时或交替地滑移。

它们的滑移线通常为折线或波纹状。

只是螺位错在不同的滑移面上反复“扩展”的结果。

10.滑移带一般不穿越晶界。

如果没有多滑移时,以平行直线和波纹线出现,如附图2.19(a),它可以通过抛光而去除。

机械孪晶也在晶粒内,因为它在滑移难以进行时发生,而当孪生使晶体转动后,又可使晶体滑移。

所以一般孪晶区域不大,如附图2.19(b)所示。

孪晶与基体位向不同,不能通过抛光去除。

退火孪晶以大条块形态分布于晶内,孪晶界面平直,一般在金相磨面上分布比较均匀,如附图2。

19(c)所示,且不能通过抛光去除。

11.低碳钢的屈服现象可用位错理论说明。

由于低碳钢是以铁素体为基的合金,铁素体中的碳(氮)原子与位错交互作用,总是趋于聚集在位错线受拉应力的部位以降低体系的畸变能,形成柯氏气团对位错起“钉扎”作用,致使σs 升高。

而位错一旦挣脱气团的钉扎,便可在较小的应力下继续运动,这时拉伸曲线上又会出现下屈服点。

已经屈服的试样,卸载后立即重新加载拉伸时,由于位错已脱出气团的钉扎,故不出现屈服点。

但若卸载后,放置较长时间或稍经加热后,再进行拉伸时,由于熔质原子已通过热扩散又重新聚集到位错线周围形成气团,故屈服现象又会重新出现。

吕德斯带会使低碳薄钢板在冲压成型时使工件表面粗糙不平。

其解决办法,可根据应变时效原理,将钢板在冲压之前先进行一道微量冷轧(如1%~2%的压下量)工序,使屈服点消除,随后进行冲压成型,也可向钢中加入少量Ti,A1及C,N等形成化合物,以消除屈服点。

材料的强化强韧化意义希望材料既有足够的强度,又有较好的韧性,通常的材料二者不可兼得。

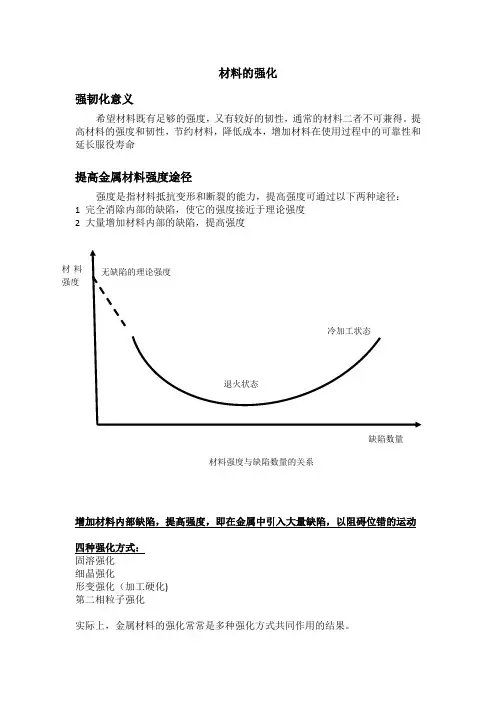

提高材料的强度和韧性,节约材料,降低成本,增加材料在使用过程中的可靠性和延长服役寿命提高金属材料强度途径强度是指材料抵抗变形和断裂的能力,提高强度可通过以下两种途径: 1 完全消除内部的缺陷,使它的强度接近于理论强度2 大量增加材料内部的缺陷,提高强度增加材料内部缺陷,提高强度,即在金属中引入大量缺陷,以阻碍位错的运动四种强化方式:固溶强化细晶强化形变强化(加工硬化)第二相粒子强化实际上,金属材料的强化常常是多种强化方式共同作用的结果。

材料强度 缺陷数量材料强度与缺陷数量的关系固溶强化:当溶质原子溶入溶剂原子形成固溶体时,使材料强度硬度提高,塑性韧性下降的现象。

强化本质:利用点缺陷(间隙原子和置换原子)对位错运动的阻力使金属基体获得强化强化机理:1溶质原子的溶入使固溶体的晶格发生畸变,对在滑移面上的运动的位错有阻碍作用;2位错线上偏聚的溶质原子对位错的钉扎作用。

影响因素不同溶质原子所引起的固溶强化效果存在很大差别,影响因素主要有:1 溶质原子的原子数分数越高,强化作用也越大。

2溶质原子与基体金属的原子尺寸相差越大,强化作用也越大。

3间隙溶质原子比置换原子具有较大的固溶强化效果。

4溶质原子与基体金属的价电子数相差越大,固溶强化作用越显着。

固溶强化效果与溶质原子的质量分数成正比关系。

大多数溶质原子在室温的溶解度比较小,为了提高固溶度从而提高固溶强化的效果,可以将其加热到较高温度,经过保温后快速冷却到室温,使溶质原子来不及析出而得到过饱和固溶体,这就是固溶处理。

经过固溶处理后还可以经过时效处理进一步提高其强度。

对过饱和固溶体在适当温度下进行加热保温,析出第二相,使强度硬度升高的热处理工艺称为时效。

时效硬化的本质是从过饱和固溶体中析出弥散第二相,属于第二相强化途径。

固溶和时效广泛用于有色金属的强化,如铜合金,铝合金,镁合金,钛合金等。

《位错与位错强化机制》杨德庄编著哈尔滨工业大学出版社1991年8月第一版1-2 位错的几何性质与运动特性一、刃型位错2.运动特性滑移面:由位错线与柏氏矢量构成的平面叫做滑移面。

刃型位错运动时,有固定的滑移面,只能平面滑移,不能能交叉滑移(交滑移)。

刃型位错有较大的滑移可动性。

这是由于刃型位错使点阵畸变有面对称性所致。

二、螺型位错1. 几何性质螺型位错的滑移面可以改变,有不唯一性。

螺型位错能够在通过位错线的任意平面上滑移,表现出易于交滑移的特性。

同刃型位错相比,螺型位错的易动性较小。

、位于螺型位错中心区的原子都排列在一个螺旋线上,而不是一个原子列,使点阵畸变具有轴对称性。

2.混合位错曲线混合位错的结构具有不均一性。

混合位错的运动特性取决于两种位错分量的共同作用结果。

一般而言,混合位错的可动性介于刃型位错和螺型位错之间。

随着刃型位错分量增加,使混合位错的可动性提高。

混合位错的滑移面应由刃型位错分量所决定,具有固定滑移面。

四、位错环一条位错的两端不能终止于晶体内部,只能终止于晶界、相界或晶体的自由表面,所以位于晶体内部的位错必然趋向于以位错环的形式存在。

一般位错环有以下两种主要形式:1. 混合型位错环在外力作用下,由混合型位错环扩展使晶体变形的效果与一对刃型位错运动所造成的效果相同。

2. 棱柱型位错环填充型的棱柱位错环空位型棱柱位错环棱柱位错环只能以柏氏矢量为轴的棱柱面上滑移,而不易在其所在的平面上向四周扩展。

因为后者涉及到原子的扩散,因而在一般条件下(如温度较低时)很难实现。

1-3 位错的弹性性质位错是晶体中的一种内应力源。

——这种内应力分布就构成了位错的应力场。

——位错的弹性理论的基本问题是对位错周围的弹性应力场的计算,进而还可以推算位错所具有的能量,位错的线张力,位错间的作用力,以及位错与其他晶体缺陷之间的相互作用等一些特性。

——一般采用位错的连续介质模型(不能应用于位错中心区),把晶体作为各向同性的弹性体来处理,直接采用胡克定律和连续函数进行理论计算。

![位错强化理论[终稿]](https://uimg.taocdn.com/6ca22c7ab94ae45c3b3567ec102de2bd9605de9a.webp)

位错强化理论通过合金化、塑性变形和热处理等手段提高金属材料的强度,称为金属的强化。

所谓强度是指材料对塑性变形和断裂的抗力。

从根本上讲,金属强度来源于原子间结合力,而根据理论计算的金属切变强度一般是其切变模量的1/10~1/30,而金属的实际强度只是这个理论强度的几十分之一,甚至几千分之一。

造成这样大差异使位错理论应运而生,晶体的滑移不是晶体的一部分相对于另一部分同时做整体运动,而是位错在切应力的作用下沿着滑移面逐步移动的结果。

位错虽然移动了一个原子间距,但位错中心附近的的少数原子只做远小于一个原子间距的弹性偏移,而晶体其他区域的原子仍处于正常位置,这样,位错运动只需要一个很小的应力(P169)就能实现,位错理论的发展揭示了晶体实际切变强度(和屈服强度)低于理论切变强度的本质。

金属材料的强化途径不外两个,一是提高合金的原子间结合力,提高其理论强度,并制得无缺陷的完整晶体,如晶须。

铁的晶须强度接近理论值,可以认为这是因为晶须中没有位错,或者只包含少量在形变过程中不能增殖的位错。

从自前来看,只有少数几种晶须作为结构材料得到了应用。

另一强化途径是向晶体内引入大量晶体缺陷,如位错、点缺陷、异类原子、晶界、高度弥散的质点或不均匀性(如偏聚)等,这些缺陷阻碍位错运动,也会明显地提高金属强度。

具体方法有固溶强化、形变强化(加工硬化)、沉淀强化和弥散强化(质点强化)、细晶强化、相变强化:1.固溶强化它的实现主要是通过溶质原子与位错的交互作用。

固溶体中存在着溶质原子,使合金的强度硬度提高,而塑性韧性有所下降,即产生固溶强化。

其原因在于,一是固溶体中溶质与溶剂的原子半径所引起的弹性畸变,与位错之间产生的弹性交互作用,对滑移面上运动着的位错有阻碍作用;二是在滑移线上偏聚的溶质原子(柯氏气团)对位错的束缚和钉扎作用。

(P176)2.形变强化,即加工硬化:随着变形程度的增加,金属的强度硬度增加,而塑性韧性下降。

其原因与位错的交互作用有关,随着变形程度的增加,位错密度不断增加。

位错运动对材料强化的意义

位错运动对材料强化具有重要意义。

位错是指晶体中原子排列

出现的偏差或错位,它们对材料的物理和力学性质产生重要影响。

位错运动可以通过多种方式对材料进行强化,具体意义如下:

首先,位错运动可以增加材料的强度和硬度。

当外力作用于材

料时,位错可以阻碍原子的位移和滑移,从而增加材料的抗变形能力,提高材料的强度和硬度。

其次,位错运动可以提高材料的塑性。

通过位错的滑移和扩散,材料可以更容易地发生塑性变形,从而提高材料的塑性变形能力,

使材料更容易加工和成形。

此外,位错运动还可以改善材料的疲劳性能。

通过位错的移动

和重新组合,材料内部的应力分布可以得到调整,从而减缓位错的

聚集和扩展,提高材料的抗疲劳性能。

另外,位错运动还可以影响材料的电学和热学性质。

位错可以

影响材料的电子传输和热传导,从而影响材料的导电性和导热性能。

总的来说,位错运动对材料强化的意义在于通过调控位错的类型、密度和运动方式,可以有效地改善材料的力学性能、塑性性能、疲劳性能以及电学和热学性质,从而提高材料的整体性能和应用范围。

这对于材料的设计和工程应用具有重要意义。

关于位错的理论与思考任新凯1,什么是位错位错是晶体中最为常见的缺陷之一,它对晶体材料的各种性质都有程度不同的影响,很早就被人们关注和研究,有了比较成熟的理论和大量的实验研究成果。

晶体在结晶时受到杂质、温度变化或振动产生的应力作用,或由于晶体受到打击、切削、研磨等机械应力的作用,使晶体内部质点排列变形,原子行间相互滑移,而不再符合理想晶体的有秩序的排列,由此形成的缺陷称位错。

位错是原子的一种特殊组态,是一种具有特殊结构的晶格缺陷,因为它在一个方向上尺寸较长,所以被称为线状缺陷。

位错的假说是在30年代为了解释金属的塑性变形而提出来的,50年代得到证实。

位错的存在对晶体的生长、相变、扩散、形变、断裂、以及其他许多物理化学性质都有重要影响,了解位错的结构及性质,对研究和了解金属尤为重要,对了解陶瓷等多晶体中晶界的性质和烧结机理,也是不可缺少的。

最初为解释的塑性变形而提出的一种排列缺陷模型.晶体滑移时,已滑移部分与未滑移部分在滑移面上的分界,称为"位错",又可称为差排。

它是一种"线缺陷".基本型式有两种:滑移方向与位错线垂直的称为"刃型位错";滑移方向与位错线平行的称为"螺型位错".位错的存在已经为等观察所证实.实际晶体在生长,变形等过程中都会产生位错.它对晶体的塑性变形,相变,扩散,强度等都有很大影响.刃型位错设有一简单立方结构的晶体,在切应力的作用下发生局部滑移,发生局部滑移后晶体内在垂直方向出现了一个多余的半原子面,显然在晶格内产生了缺陷,这就是位错,这种位错在晶体中有一个刀刃状的多余半原子面,所以称为刃型位错。

位错线的上部邻近范围受到压应力,而下部邻近范围受到拉应力,离位错线较远处原子排列正常。

通常称晶体上半部多出原子面的位错为正刃型位错,用符号“┴”表示,反之为负刃型位错,用“┬”表示。

当然这种规定都是相对的。

螺型位错又称螺旋位错。

一个晶体的某一部分相对于其余部分发生滑移,原子平面沿着一根轴线盘旋上升,每绕轴线一周,原子面上升一个晶面间距。

位错强化:金属晶体中的位错是由相变和塑性变形引入的,位错密度愈高,位错运动愈困难,金属抵抗塑性变形的能力就愈大,表现在力学性能上,金属强度提高,即当造成金属晶体内部位错大量增殖时,金属表现出强化效果。

理论研究同时也说明:制成无缺陷,几乎不存在“位错”的完整晶体,使金属晶体强度接近理论强度,则会使金属强化效果表现得更为突出。

因此,金属有两种强化途径:一是对有晶体缺陷的实际金属,即存在位错金属,可以通过位错增殖而强化,二是制成无晶体缺陷的理想金属,使晶体中几乎不存在位错,则金属强化效果会更大。

方法:通过冷加工变形或相变,使“位错”增殖1 固溶强化:①溶质原子与位错的弹性交互作用在固溶体中,无论是固溶原子或是位错,在其周围都存在着应力和点阵畸变,两个应力场之间的作用就属于弹性交互作用。

这种弹性交互作用力代表固溶原子所提供的阻碍位错运动的力。

固溶体中的溶质原子有时会出现有序化现象,当存在短程序时,塑性变形将改变原来的有序排列而增加势能,表现为短程序强化作用。

在有长程序的固溶体中,位错倾向于两两相随地通过晶体。

第一个位错通过时,使有序结构中跨越滑移面的不同类原子对A-B改变为类原子对A-A和B-B,引起能量升高;当后随的一个位错经过时,A-A和B-B原子对又恢复为A-B对,能量又降下来。

在前后相随的两个位错之间的这段距离上,A-A和B-B原子对尚未恢复,形成所谓反相畴界(antiphase boundary)。

为减少反相畴界的能量,两相随位错倾向于尽量靠近;但是当两个同号位错靠近时,它们之间的斥力急剧上升。

在这两个因素的共同作用下,两个位错间有一个平衡距离,它与两个不全位错间存在的层错很相似。

在塑性变形过程中,有序合金的反相畴界的面积不断增加,从而提高了体系的能量,表现为长程序引起的强化作用。

此外,无论是代位原子或是填隙原子,在条件合适的情况下,都可能发生原子偏聚而形成气团。

对代位点阵来说,当溶质原子比溶剂原子的直径大时,溶质原子有富集在刃位错受胀区的趋向,反之,富集于受压区。

金属位错理论位错的概念最早是在研究晶体滑移过程时提出来的。

当金属晶体受力发生塑性变形时,一般是通过滑移过程进行的,即晶体中相邻两部分在切应力作用下沿着一定的晶面晶向相对滑动,滑移的结果在晶体表面上出现明显的滑移痕迹——滑移线。

为了解释此现象,根据刚性相对滑动模型,对晶体的理论抗剪强度进行了理论计算,所估算出的使完整晶体产生塑性变形所需的临界切应力约等于G/30,其中G为切变模量。

但是,由实验测得的实际晶体的屈服强度要比这个理论值低3~4数量级。

为解释这个差异,1934年,Taylor,Orowan和Polanyi 几乎同时提出了晶体中位错的概念,他们认为:晶体实际滑移过程并不是滑移面两边的所有原子都同时做刚性滑动,而是通过在晶体存在着的称为位错的线缺陷来进行的,位错再较低应力的作用下就能开始移动,使滑移区逐渐扩大,直至整个滑移面上的原子都先后发生相对滑移。

按照这一模型进行理论计算,其理论屈服强度比较接近于实验值。

在此基础上,位错理论也有了很大发展,直至20世纪50年代后,随着电子显微镜分析技术的发展,位错模型才为实验所证实,位错理论也有了进一步的发展。

目前,位错理论不仅成为研究晶体力学性能的基础理论,而且还广泛地被用来研究固态相变,晶体的光、电、声、磁和热学性,以及催化和表面性质等。

一、位错的基本类型和特征位错指晶体中某处一列或若干列原子有规律的错排,是晶体原子排列的一种特殊组态。

从位错的几何结构来看,可将他们分为两种基本类型,即刃型位错和螺型位错。

1、刃型位错刃型位错的结构如图1.1所示。

设含位错的晶体为简单立方晶体,晶体在大于屈服值的切应力 作用下,以ABCD面为滑移面发生滑移。

多余的半排原子面EFGH犹如一把刀的刀刃插入晶体中,使ABCD 面上下两部分晶体之间产生了原子错排,故称“刃型位错”。

晶体已滑移部分和未滑移部分的交线EF就称作刃型位错线。

图1.1 含有刃型位错的晶体结构刃型位错结构的特点:(1)刃型位错有一个额外的半原字面。