小儿川崎病的诊治

- 格式:ppt

- 大小:2.13 MB

- 文档页数:55

川崎病的诊疗疑难要点导读1岁小儿,因“发热3天,发现颌面部肿大2小时”就诊。

患者治疗期间反复发热不退、病程中出现皮疹。

是川崎病吗?肠道病毒71型IgM抗体弱阳性却不是手足口病。

究竟是什么病?临床工作中,我们常常会遇到一些相似或相近的临床表现,单凭这些临床表现诊断疾病是不行的,需结合必要的辅助检查作出鉴别,下面这例患者临床曾一度怀疑川崎病,但最终诊断却不是,值得深思。

病例介绍一般情况:患儿,男,1岁。

主诉:发热3天,发现颌面部肿大2小时(其母代述)。

现病史:患儿于3天前无明显诱因出现发热,体温波动在38.5-38.7℃左右,无寒战,无抽搐,无嗜睡、惊厥,无咳痰、喘息,无呕吐,无腹泻,在家给予口服及肌注药物治疗(具体不详),体温降而复升,昨日去当地卫生院诊疗,给予查血常规+CRP,结果如下:“WBC:18.36×10^9/LL:22.90%N:69.90%Hb106g/L,PLT408×10^9/L,CRP:40.8mg/L”,诊断为“上呼吸道感染”需住院治疗,因输液困难,而改口服抗炎药物(具体不详)治疗,疗效不佳,自今日晨起(入院前2小时)发现,右侧颌面部肿大,体温进一步升高,最高达40°C,伴畏寒、寒颤,无咳嗽、咳痰,无呕吐、腹泻,无抽风发作。

为进一步治疗,转来我院就诊,完善检查收入院治疗。

来院前已口服退热药物,患儿自发病以来,精神可,食欲稍差,大、小便正常。

既往史:既往因“急性喉炎”曾在我院住院治疗7天,痊愈出院。

来源于手足口病流行区,当地有手足口病散发。

无肝炎、结核等传染病史及传染病接触史,无外伤、手术史,无输血史,无药物、食物过敏史,按程序接种疫苗。

个人史、家族史无特殊。

入院查体:T38.5℃P132次/分R30次/分Wt11.0Kg热病容,精神不振,查体欠合作。

全身皮肤粘膜未见黄染、皮疹及出血点,右侧腮腺区前下方及颌下肿大,轻压痛。

头颅无畸形,毛发分布均匀,有光泽,结膜无充血,巩膜无黄染,双侧瞳孔等大等圆,直径2.5mm,对光反射灵敏。

川崎病的诊断标准引言川崎病,又称混合性血管炎,是一种儿童常见的全身性疾病,起病急骤,可累及多个器官。

该病的早期诊断对预防并发症的发生至关重要。

本文将介绍川崎病的诊断标准和相关评估参数。

诊断标准川崎病的诊断标准通常基于国际儿科学会议上提出的川崎病诊断标准(The 5th Revised Indian and American Criteria)。

根据该标准,川崎病的诊断必须符合以下 5 个主要标准中的至少 4 个:1.持续发热:持续 5 天以上的高热(≥ 39℃),在使用抗生素治疗后热退或热型不符合抗生素反应。

2.蜜糖舌炎:舌黏膜出现鲜红的草莓状疹,伴随舌苔脱落。

3.双手掌红肿:双手掌红肿,可伴指甲剥脱;4.双脚足底红肿:双足足底红肿,足底可出现鲜红的草莓舌状疹;5.蜂窝组织炎:淋巴结炎性肿大,主要位于颈部区域。

在诊断川崎病时,如果孩子符合上述 4 个主要标准中的 3 个,但同时具备以下4 个附加标准中的至少 2 个,则也可被诊断为川崎病:1.口腔黏膜改变:咽炎、嘴唇炎、舌下疹等。

2.枕部淋巴结肿大:一侧或双侧颈部淋巴结肿大,直径大于 1.5 厘米。

3.皮疹:包括四肢上非特异性皮疹、躯干红斑或斑块,或是紫疹。

4.结膜炎:双侧结膜充血、结膜水肿、结膜红斑。

评估参数除了诊断标准,还有一些评估参数可以辅助川崎病的诊断和治疗:1.血液检查:包括白细胞计数、血清C反应蛋白(CRP)、血小板计数等。

这些指标在川崎病发病早期往往异常升高。

2.心肌炎标志物:心肌肌钙蛋白Ⅰ和肌钙蛋白T是诊断心肌炎的重要指标,其临床表现可能与川崎病相关。

3.心电图检查:心电图检查有助于评估心脏病变,例如冠状动脉或冠状动脉瘤形成。

4.足背动脉超声:足背动脉超声检查可用于早期评估年幼患者是否存在冠状动脉损害。

5.心脏超声:心脏超声检查是评估川崎病合并心血管并发症的首选方法,可以观察冠状动脉瘤、心功能降低等。

结论川崎病是一种全身性疾病,早期诊断对预防并发症的发生至关重要。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

生活常识分享小儿川崎病怎么治疗

导语:提起川崎病,可能很多人都会感到有些陌生,确实,这个病在咱们的日常生活中并不经常听说。

不过肯定大多数人一听这个名字就知道它是从日本传

提起川崎病,可能很多人都会感到有些陌生,确实,这个病在咱们的日常生活中并不经常听说。

不过肯定大多数人一听这个名字就知道它是从日本传过来的。

那么,对于患有川崎病的这些宝宝们,有什么样的治疗方法呢?下面让我详细介绍一下小儿川崎病怎么治疗,希望对你有所帮助。

川崎病又称皮肤粘膜淋巴结综合征,从名字上就可以看出,这一发热性疾病最早是出现在日本境内的,以2-5岁的儿童为主要发病群体。

患有川崎病的儿童通常会出现皮肤粘膜出疹或是淋巴结的肿大等现象,还会引发多发性动脉炎等问题。

目前,治疗川崎病最常见的方法就是将阿斯匹林与静脉注射免疫球蛋白相结合。

在没有任何其他并发症的情况下,只需选择较低剂量的阿斯匹林,并注射相应份量的免疫球蛋白,坚持两周左右,便可有效缓解川崎病的相关症状。

川崎病本身并不会造成什么后遗症,但其却容易引起心脏血管部位的并发症,其中以冠状动脉的异常最为常见,因此,对于川崎病的治疗还必须要考虑到并发症这一方面的因素。

如果一旦患者出现相应并发症,就需要将服用低剂量的阿斯匹林或其他抗凝血药物的时长进行延长,直到异常恢复为止。

但是如果川崎病患者出现的并发症较为严重时,例如出现冠状动脉瘤等,就需要患者相对更为长期的服用阿斯匹林及其他抗凝血药物,同时,医院方面,还应积极定期的保持对患者心血管方面的检查。

相对应的采取冠状动脉绕道手术等,以促进异常的快速恢复。

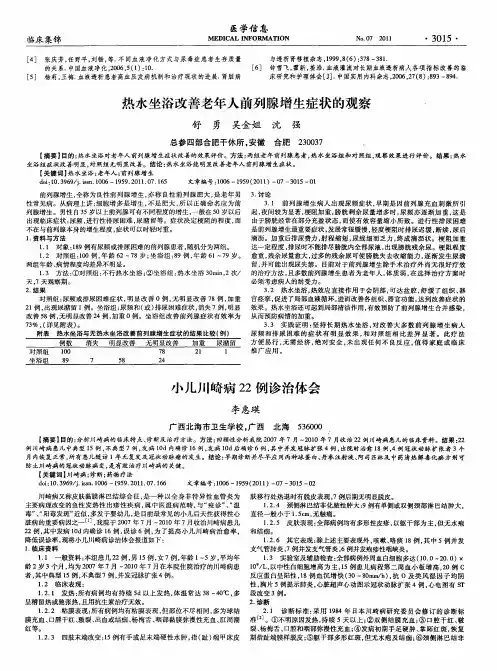

川崎病的诊断标准川崎病是一种儿童常见的全身性血管炎症性疾病,其诊断主要依据临床表现和实验室检查。

目前尚无特异性的实验室检查方法,因此诊断主要依赖于对病情的全面观察和分析。

以下是川崎病的诊断标准及诊断流程。

一、临床表现。

川崎病的典型临床表现包括,高热持续5天以上,伴有不明原因的皮疹、结膜炎、口腔黏膜炎、手足红肿、淋巴结肿大等。

在诊断过程中,医生需要详细询问患儿的病史,包括发热时间、症状持续时间、伴随症状等,以便全面了解病情。

二、实验室检查。

1. 血液检查,川崎病患儿白细胞计数增高,中性粒细胞比例增高,C反应蛋白和红细胞沉降率升高。

2. 尿液检查,尿常规检查可发现蛋白尿、白细胞尿等异常情况。

3. 血清学检查,抗核抗体、类风湿因子、抗DNA抗体等特异性抗体检测有助于排除其他风湿免疫性疾病。

三、心脏超声检查。

川崎病可引起冠状动脉炎,进而导致冠状动脉瘤和心肌梗死。

因此,对于确诊的川崎病患儿,必须进行心脏超声检查,及时发现并处理心脏并发症。

四、其他辅助检查。

1. 血清IgM抗体检测,川崎病患儿在发病早期血清中可检测到IgM抗体,有助于早期诊断。

2. 血小板计数,川崎病患儿血小板计数常增高,但也有部分患儿血小板计数正常或减低。

五、诊断标准。

根据以上临床表现和实验室检查结果,结合患儿的病史和临床表现,医生可根据以下诊断标准进行诊断:1. 典型病例,具备上述典型临床表现中的4项或以上,无需其他辅助检查即可诊断为川崎病。

2. 不完全病例,具备上述典型临床表现中不足4项,但有心脏病变或实验室检查异常者,可诊断为不完全川崎病。

3. 非典型病例,缺乏典型临床表现,但有心脏病变或实验室检查异常者,需排除其他疾病后方可诊断为非典型川崎病。

六、诊断流程。

1. 详细询问患儿病史,了解病情发展过程。

2. 进行临床检查,观察病情表现。

3. 实验室检查,包括血液、尿液、血清学等多项检查。

4. 必要时进行心脏超声检查,评估心脏状况。

5. 根据临床表现和实验室检查结果,结合诊断标准进行诊断。

川崎病治疗方案川崎病,也被称为Mucocutaneous Lymph Node Syndrome(黏膜淋巴结综合征),是一种儿童常见的急性全身性血管炎疾病。

该疾病最常发生在儿童年龄段,尤其是在5岁以下的儿童中。

川崎病病因尚不明确,但早期诊断和及时治疗非常关键,以避免出现严重并发症,特别是对心脏的影响。

目前,川崎病的治疗主要侧重于控制病情、减轻炎症反应,并防止并发症的发生。

以下是常用的川崎病治疗方案:1. 高剂量免疫球蛋白(IVIG)治疗:IVIG是目前最主要的川崎病治疗药物之一。

通常以2g/kg剂量通过静脉注射给药,疗程为单次给药。

IVIG的主要作用是降低体内炎症反应,减轻血管壁炎症,并预防冠状动脉病变的发生。

该药物常与其他治疗手段结合使用,以取得更好的治疗效果。

2. 高剂量阿司匹林治疗:阿司匹林通常在IVIG治疗后开始使用,剂量为80-100mg/kg/日分次服用。

该药物主要通过抗炎和抗血小板聚集作用,减轻川崎病患儿的症状,降低冠状动脉病变的风险。

在恢复期,剂量逐渐减少,以防止副作用,但需根据患儿体重和临床情况进行调整。

3. 丙种球蛋白治疗:对于IVIG无效或临床症状持续存在的患儿,丙种球蛋白治疗是一种备选方案。

通常以1-2g/kg剂量通过静脉注射给药,疗程可根据疾病进展进行调整。

丙种球蛋白可中和体内炎症介质,改善病情,预防并发症。

4. 其他治疗措施:除上述主要治疗方案外,川崎病患儿还可以接受其他治疗措施,如局部皮肤护理、镇痛药物、降温措施等,以缓解疾病症状和不适。

川崎病的治疗过程中,以下几点需要注意:1. 早期诊断和治疗:川崎病的症状与其他感染性疾病相似,因此早期诊断非常重要。

一旦怀疑川崎病,应立即就诊,并尽早启动治疗以避免并发症的发生。

2. 专业医生的指导:治疗川崎病应由经验丰富的小儿科医生或专科医生进行指导。

他们可以根据患儿年龄、病情严重程度和其他相关因素,制定个体化的治疗方案。

3. 长期随访和监测:川崎病的治疗通常需要长期随访和监测,以确保患儿的病情得到有效控制,并及时发现并预防任何可能的后遗症,尤其是对心脏的影响。

《儿科疾病川崎病》PPT课件•疾病概述•诊断标准与鉴别诊断•治疗方案与药物选择目录•护理管理与康复指导•预后评估及影响因素分析•总结回顾与展望未来01疾病概述川崎病定义与命名定义川崎病(Kawasaki Disease,KD)是一种以全身血管炎为主要病变的急性发热出疹性小儿疾病。

命名1967年日本川崎富作医生首次报道,并以他的名字命名。

发病原因及危险因素发病原因尚不完全清楚,可能与感染、免疫、遗传等因素有关。

危险因素年龄(多见于5岁以下儿童)、地域(亚洲地区发病率较高)、季节(春冬季多发)等。

呈逐年上升趋势,成为全球关注的儿科疾病之一。

发病率分布特点年龄与性别全球性分布,但亚洲地区尤其是日本和中国发病率较高。

主要发生于5岁以下儿童,男女比例约为1.5:1。

030201流行病学特点临床表现与分型临床表现发热、皮疹、黏膜充血、淋巴结肿大等,严重者可累及心血管系统。

分型根据临床表现和病程可分为典型川崎病、不完全川崎病和复发型川崎病。

其中,典型川崎病具有完整的临床表现,不完全川崎病则部分症状缺失,复发型川崎病为疾病治愈后再次发作。

02诊断标准与鉴别诊断发热持续5天以上,且抗生素治疗无效具备以下四项主要临床特征中至少两项手足硬性水肿和掌跖红斑多形性红斑样皮疹双侧无菌性球结膜充血口腔及咽部黏膜弥漫性充血,唇发红及皲裂,杨梅舌诊断标准及依据冠状动脉病变如冠状动脉扩张、冠状动脉瘤或冠状动脉血栓形成等其他表现如颈部淋巴结肿大、间质性肺炎、无菌性泌尿系统症状等鉴别诊断流程排除其他类似疾病:如猩红热、麻疹、幼儿急疹、渗出性多形性红斑等根据临床表现和实验室检查结果进行综合判断如有必要,可进行影像学检查以辅助诊断实验室检查项目白细胞计数升高,血小板增多,C反应蛋白升高,血沉加快等可出现转氨酶升高、白蛋白降低、免疫球蛋白异常等如咽拭子培养、血清病毒抗体检测等,有助于确定病原体如心电图、超声心动图等,有助于评估心脏受累情况血常规血清学检查病原学检查其他检查可见肺部纹理增多、模糊,或有片状阴影等胸部X 线检查可显示冠状动脉病变,如冠状动脉扩张、冠状动脉瘤等超声心动图检查如CT 、MRI 等,可根据病情需要选择使用,以进一步评估病情和并发症情况其他影像学检查影像学检查方法03治疗方案与药物选择减轻血管炎症损伤,防止冠状动脉瘤形成及血栓性阻塞。