细胞核超微结构(3)资料

- 格式:ppt

- 大小:11.85 MB

- 文档页数:148

Virchow在19世纪中期所奠定的细胞病理学说,通过近代对细胞及其病变的超微结构以及结构与功能相结合的研究,已经获得了新的更⼴更深的基础,扩⼤和加深了对疾病的理解。

细胞是⼀个由细胞膜封闭的基本⽣命单元,内含⼀系列明确⽆误的互相分隔的反应腔室,这就是由细胞膜为界限的各种细胞器,是细胞代谢和细胞活⼒的形态⽀柱。

细胞内的这种严格分隔保证各种细胞器分别进⾏着⽆数的⽣化反应,⾏使各⾃的独特功能,维持细胞和机体的⽣命活动。

细胞器的改变是各种病变的基本组成部分。

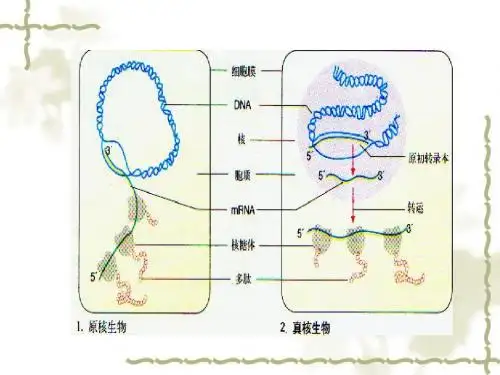

⼀、细胞核 细胞核(nucleus)是遗传信息的载体,细胞的调节中⼼,其形态随细胞所处的周期阶段⽽异,通常以间期核为准。

细胞核外被核膜。

核膜由内外⼆层各厚约3nm的单位膜构成,中间为2~5nm宽的间隙(核周隙);核膜上有直径约50nm 的微孔,作为核浆与胞浆间交通的孔道,其数⽬因细胞类型和功能⽽异,多者可占全核表⾯积的25%;在肝细胞核据估算约有2000个核孔。

核浆主由染⾊质构成,其主要成分为脱氧核糖核酸(DNA),并以与蛋⽩质相结合的形式存在,后者由组蛋⽩与⾮组蛋⽩组成。

染⾊质的NDA现在已可⽤多种⽅法加以鉴定和定量测定。

核内较粗⼤浓缩的、碱性染料深染的团块状染⾊质为异染⾊质,呈细颗粒状弥散分布的、⽤普通染⾊法⼏乎不着⾊的染⾊质则为常染⾊质。

⼀部分异染⾊质也可以上述两种状态存在。

从⽣化⾓度看,异染⾊质不具遗传活性,相反,常染⾊质则⼤部分具遗传活性。

间期核的染⾊质模式还反映细胞的功能状态。

⼀般⽽⾔,⼤⽽淡染的核(浓缩染⾊质少)提⽰细胞活性(如蛋⽩质和酶的合成)较⾼;⼩⽽深染的核(浓缩染⾊质较多)则提⽰细胞活性有限或降低。

(⼀)细胞损伤时核的改变 1、核⼤⼩的改变核的⼤⼩通常反映着核的功能活性状态,功能旺盛时核增⼤,核浆淡染,核仁也相应增⼤和(或)增多。

如果这种状态持续较久,则可出现多倍体核或形成多核巨细胞。

多倍体核在正常情况下亦可见于某些功能旺盛的细胞,如肝细胞中可见约20%为多倍体核。

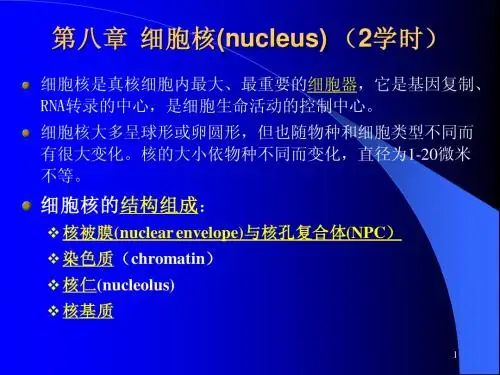

第8章细胞核和染色体(Nucleus and Chromosome)本章内容介绍细胞核是基因复制、RNA转录的中心,是细胞生命活动的控制中心。

包括核膜、核孔、核质、核仁和染色质。

第一节核被膜与核孔复合体细胞核基本结构细胞核简介:数量:大多数细胞是单核,但也有多核大小:在不同生物有所不同,动物一般5-10nm,植物5-20nm,低等植物1-4nm形态:圆形、椭圆形、多叶形、分枝形细胞核主要由核被膜、染色质、核仁和核骨架组成。

一、核被膜1. 结构:由内外两层单位膜组成,包括:外核膜、内核膜、核纤层、核孔复合体,核膜外附有核糖体,整合蛋白,内附染色质。

2. 功能(1) 区域化作用;(2) 控制核-质间物质和信息的交流;(3) 核膜内的代谢和转化。

二、核孔复合体1. 结构模型核孔复合体镶嵌在内外两层核膜融合形成的核孔上,核孔直径约为80-120nm,而核孔复合体稍大一些,直径约为120-150nm。

①胞质环(cytoplasimic ring):位于核孔边缘的胞质面一侧,又称外环,环上有8条短纤维对称分布向胞质;②核质环(nucleoplasmic ring):位于核膜边缘的核质面一侧,又称内环,环上连有8条细长的纤维向核内伸入50-70nm,在纤维的末端也形成一个直径为60nm的小环,小环由8个颗粒组成,形成一个类似“捕鱼笼”的核篮结构;③辐:由核孔边缘伸向中心,呈辐射状八重对称;④栓:又称中央栓,位于核孔中心,呈颗粒状或者棒状,又称为中央颗粒;2. 核孔复合体的成分主要由至少50条不同的多肽构成,称为nucleoporins,简称nups,总相对分子量为125000×1033. 核孔复合体的功能核质交换的双向选择性亲水通道。

包括主动运输、被动运输,是过去几年研究的热门。

一个蛋白家族作为转运受体,把大分子运入或运出核孔,从胞质入核膜的为improtins,反之为exportins。

核孔复合体蛋白质的运输1.带有NSL(nuclear localization signal)片段的蛋白质与受体importin a/b结合2.复合体与胞质内的纤丝结合3.复合体被送入核内4.与Ran-GTP相互作用,复合体解散5.importin b被Ran-GTP送回胞质6.Ran-GTP 水解成Ran-GDP, Ran-GDP返回核内, importine回到胞质核孔复合体RNA的运输细胞核内的物质运输到细胞质也是信号介导的过程。