第六章-宏观调控法基本原理

- 格式:ppt

- 大小:384.00 KB

- 文档页数:20

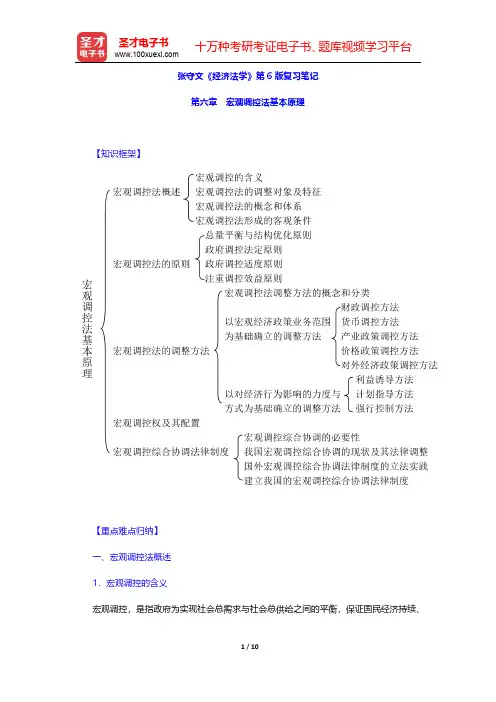

张守文《经济法学》第6版复习笔记第六章宏观调控法基本原理【知识框架】【重点难点归纳】一、宏观调控法概述1.宏观调控的含义宏观调控,是指政府为实现社会总需求与社会总供给之间的平衡,保证国民经济持续、稳定、协调增长,而运用经济、法律和行政的手段对社会经济运行的调节与控制。

①宏观调控的主导一方是政府;③宏观调控的基本目标是总供给与总需求的均衡发展;③宏观调控的调控手段是综合性的,包括法律手段、经济手段、行政手段等多种手段。

2.宏观调控法的调整对象及特征(1)调整对象观调控法的调整对象是宏观调控关系,或称宏观经济调控关系,是国家对国民经济和社会发展运行进行规划、调节和控制过程中发生的经济关系,主要包括以下几类宏观调控关系:①计划调控关系②财税调控关系③金融调控关系④产业调控关系⑤投资调控关系⑥储备调控关系⑦涉外调控关系(2)特征:①各类宏观调控关系,都具有经济活动内容,属于经济关系的范畴。

②各类宏观调控关系,体现着国家干预经济生活的特征;国家干预既有直接的干预,也有间接的干预。

③在宏观调控关系中,政府或国家法律授权的机关始终是主导性主体(即调控主体),调控主体与被调控主体(受控主体)之间的关系,既存在着命令与服从的性质,也存在着协调、合作的性质。

④在实践中,宏观调控关系已经纳入我国经济法调整的轨道。

3.宏观调控法的概念和体系(1)概念宏观调控法,就是调整宏观调控关系的法律规范的总称。

(2)体系我国宏观调控法的基本内容或体系包括以下主要法律制度:国民经济与社会发展计划法、财政法、税法、金融法、产业结构与布局规划法、固定资产投资法、经济稳定增长法和对外经济贸易法等法律制度等。

4.宏观调控法形成的客观条件宏观调控法形成的客观条件主要体现为如下几个方面:①宏观调控法是社会化大生产的需要;②宏观调控法是市场经济发展的要求;③宏观调控法是国家经济管理职能转变的集中反映。

二、宏观调控法的原则宏观调控法的原则,是在宏观经济法的制定、执行以及主体参加宏观调控下的具体经济活动中所必须遵循的基本准则,是各项宏观经济法律制度和全部规范的总的指导思想。

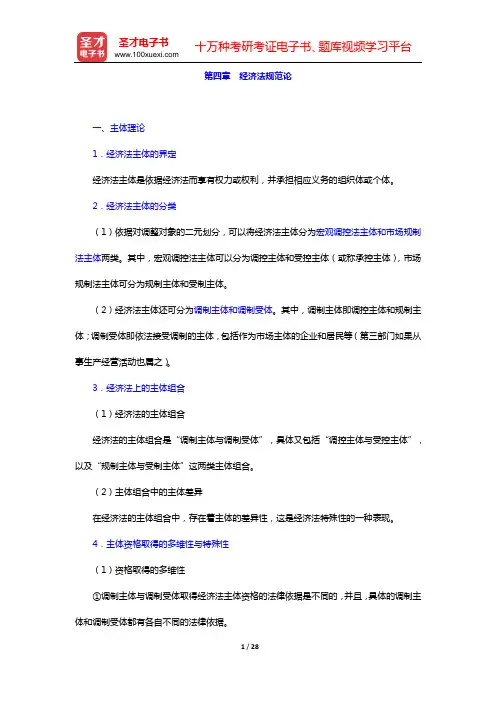

第四章经济法规范论一、主体理论1.经济法主体的界定经济法主体是依据经济法而享有权力或权利,并承担相应义务的组织体或个体。

2.经济法主体的分类(1)依据对调整对象的二元划分,可以将经济法主体分为宏观调控法主体和市场规制法主体两类。

其中,宏观调控法主体可以分为调控主体和受控主体(或称承控主体),市场规制法主体可分为规制主体和受制主体。

(2)经济法主体还可分为调制主体和调制受体。

其中,调制主体即调控主体和规制主体;调制受体即依法接受调制的主体,包括作为市场主体的企业和居民等(第三部门如果从事生产经营活动也属之)。

3.经济法上的主体组合(1)经济法的主体组合经济法的主体组合是“调制主体与调制受体”,具体又包括“调控主体与受控主体”,以及“规制主体与受制主体”这两类主体组合。

(2)主体组合中的主体差异在经济法的主体组合中,存在着主体的差异性,这是经济法特殊性的一种表现。

4.主体资格取得的多维性与特殊性(1)资格取得的多维性①调制主体与调制受体取得经济法主体资格的法律依据是不同的,并且,具体的调制主体和调制受体都有各自不同的法律依据。

②调制主体的资格,需要依据宪法和法律的规定,特别是专门的组织法或称体制法的规定才能取得。

调制受体的资格,一般不需要有专门的法律作出特别规定,并且,其资格取得主要是依据反映主体平等精神的民商法。

(2)经济法主体资格取得的特殊性①经济法作为高层次的法,必然同基础性的部门法有密切的联系,这在主体资格取得方面也有体现。

②虽然调制主体的资格取得源于宪政性法律,但与一般行政主体的资格取得还是有所不同,特别是在主体职权方面,更强调有关宏观调控和市场规制职能的行使,更强调其经济管理职能。

③虽然调制受体主要由民商法确定其资格,但不排除在市场准入方面,基于产业政策的考虑,由专门的经济法规范对其主体的资格或资质条件等作出专门的限定。

5.经济法主体的二元结构经济法主体的构成体现为一种“二元结构”,即可以分为调制主体与调制受体,并可以进一步分为调控主体与受控主体,以及规制主体与受制主体。

第六章宏观调控法基本原理一、宏观调控法概述1.宏观调控的含义宏观调控,是指政府为实现社会总需求与社会总供给之间的平衡,保证国民经济持续、稳定、协调增长,而运用经济、法律和行政的手段对社会经济运行的调节与控制。

(1)宏观调控的主导一方是政府;(3)宏观调控的基本目标是总供给与总需求的均衡发展;(3)宏观调控的手段必然是综合性的,既包括法律手段,也包括经济手段、行政手段等多种手段。

2.宏观调控法的调整对象及特征(1)宏观调控法的调整对象是宏观调控关系,或称宏观经济调控关系,主要包括以下几类宏观调控关系:①计划调控关系②财税调控关系③金融调控关系④产业调控关系⑤投资调控关系⑥储备调控关系⑦涉外调控关系(2)上述各类宏观调控关系,涉及宏观调控目标的实现,体现国家宏观调控的意志,具有许多共同的特点:①各类宏观调控关系,都具有经济活动内容,属于经济关系的范畴;②各类宏观调控关系,体现着国家干预经济生活的特征;③在宏观调控关系中,政府或国家法律授权的机关始终是主导性主体(即调控主体),调控主体与被调控主体(受控主体)之间的关系,既存在着命令与服从的性质,也存在着协调、合作的性质;④在实践中,宏观调控关系已经纳入我国经济法调整的轨道。

3.宏观调控法的概念和体系(1)宏观调控法,就是调整宏观调控关系的法律规范的总称。

(2)我国宏观调控法的基本内容或体系包括以下主要法律制度:国民经济与社会发展计划法、财政法、税法、金融法、产业结构与布局规划法、固定资产投资法、经济稳定增长法和对外经济贸易法等法律制度等。

4.宏观调控法形成的客观条件宏观调控法形成的客观条件主要体现为如下几个方面:(1)宏观调控法是社会化大生产的需要;(2)宏观调控法是市场经济发展的要求;(3)宏观调控法是国家经济管理职能转变的集中反映。

二、宏观调控法的原则宏观调控法的原则,是在宏观经济法的制定、执行以及主体参加宏观调控下的具体经济活动中所必须遵循的基本准则,是各项宏观经济法律制度和全部规范的总的指导思想。

宏观调控法基本原理文献综述一、宏观调控概念和特征(一)宏观调控法的概念宏观调控也称宏观经济调控,本是一个经济学上的术语,移植到法律——经济法中,才有“宏观调控”一说。

在我国,“宏观调控”是经济体制改革中新出现的一个概念,所谓宏观调控,是指国家为实现社会总需求与总供给之间的平衡,促进经济结构优化,保证国民经济持续、快速、协调增长,而运用经济的、行政的和法律的手段对经济运行所进行的调节与控制。

实行宏观调控,是针对市场经济运行而提出来的,市场经济必须充分尊重价值规律,通过市场公平竞争,使国民经济焕发出生机和活力。

然而,市场也存在缺陷,也可能出现调节失灵现象,即所谓的“市场失灵”,因而需要“国家之手”发挥作用。

但国家调节也有缺陷,也会出现失灵现象,即所谓的“政府失灵”。

因此,为了避免政府行为的主观随意性,克服计划经济体制的弊端,适应现代经济发展的需要,规范政府行为,使之有序化、明确化,最大限度地消除其不确定性,这就需要把政府的宏观调控纳入法制化轨道,实施必要的制度和手段,设定必要的权限和程序,制定一系列有关宏观调控的法律规范即宏观调控法。

宏观调控法是经济法体系中最重要的、起主导作用的构成部分,是调整在宏观调控过程中发生的各种社会关系的法律规范的总称。

宏观调控法一方面是对宏观调控受控主体行为的规制,使国家宏观调控措施具有法律保障。

另一方面,也是对宏观调控主体行为的规制。

宏观调控主体主要是政府,如果宏观调控主体的宏观调控行为不受法律的制约,宏观调控就会变成行政专权,可能导致法律危机。

对政府的宏观调控行为进行法律上的控制是法治国家的必然要求。

(二)宏观调控法的特征(1)宏观调控的调控主体只能是政府。

宏观调控的主体既包括调控主体,又包括受控主体,但调控主体只能是政府。

因为宏观调控是政府根据国民经济协调发展和均衡增长的要求,在市场经济运行的基础上,对国民经济总量进行的调控,这是政府的主要经济职能。

因为只有政府才有可能了解和掌握国民经济总量运行情况,才能制定相关的经济政策和运用综合的手段,来实行国家干预,使国民经济总供给和总需求达到平衡。

宏观调控的原理和手段是

宏观调控的原理和手段是指由国家利用货币政策、财政政策和产业政策等手段来调节经济运行的总体规模、结构和速度,以维护经济平稳增长、保持物价稳定、促进就业增长和社会稳定。

宏观调控的原理包括:

1. 总量调控原理:通过调整货币供应量和总需求,来影响经济的总体产出水平和通货膨胀水平。

2. 结构调控原理:通过调整产业结构、产品结构和区域结构,来优化经济发展的结构布局。

3. 预期调控原理:通过管理预期和市场信心,来引导市场行为和预期,从而影响经济运行。

宏观调控的手段包括:

1. 货币政策:通过调整利率水平、存款准备金率和其他货币政策工具,来控制货币供应量和信贷规模。

2. 财政政策:通过调整政府支出和税收政策,来调节总需求和总供给。

3. 产业政策:通过制定和实施产业发展规划、优惠政策和支持措施,来调整产业结构和促进产业升级。

4. 区域政策:通过制定和实施区域发展规划、投资政策和特殊措施,来促进不同地区的均衡发展。

宏观调控的原理和手段是相互关联和相互作用的,需要综合运用,灵活调整,以适应经济发展的需要。