接触构造对多种矿床的控制作用

- 格式:docx

- 大小:26.55 KB

- 文档页数:1

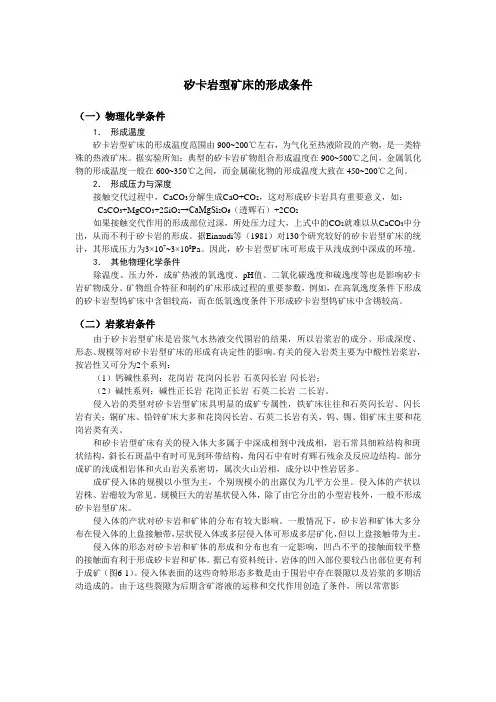

矽卡岩型矿床的形成条件(一)物理化学条件1.形成温度矽卡岩型矿床的形成温度范围由900~200℃左右,为气化至热液阶段的产物,是一类特殊的热液矿床。

据实验所知:典型的矽卡岩矿物组合形成温度在900~500℃之间,金属氧化物的形成温度一般在600~350℃之间,而金属硫化物的形成温度大致在450~200℃之间。

2.形成压力与深度接触交代过程中,CaCO3分解生成CaO+CO2,这对形成矽卡岩具有重要意义,如:CaCO3+MgCO3+2SiO2→CaMgSi2O6(透辉石)+2CO2如果接触交代作用的形成部位过深,所处压力过大,上式中的CO2就难以从CaCO3中分出,从而不利于矽卡岩的形成。

据Einaudi等(1981)对130个研究较好的矽卡岩型矿床的统计,其形成压力为3×107~3×108Pa。

因此,矽卡岩型矿床可形成于从浅成到中深成的环境。

3.其他物理化学条件除温度、压力外,成矿热液的氧逸度、pH值、二氧化碳逸度和硫逸度等也是影响矽卡岩矿物成分、矿物组合特征和制约矿床形成过程的重要参数,例如,在高氧逸度条件下形成的矽卡岩型钨矿床中含钼较高,而在低氧逸度条件下形成矽卡岩型钨矿床中含锡较高。

(二)岩浆岩条件由于矽卡岩型矿床是岩浆气水热液交代围岩的结果,所以岩浆岩的成分、形成深度、形态、规模等对矽卡岩型矿床的形成有决定性的影响。

有关的侵入岩类主要为中酸性岩浆岩,按岩性又可分为2个系列:(1)钙碱性系列:花岗岩-花岗闪长岩-石英闪长岩-闪长岩;(2)碱性系列:碱性正长岩-花岗正长岩-石英二长岩-二长岩。

侵入岩的类型对矽卡岩型矿床具明显的成矿专属性,铁矿床往往和石英闪长岩、闪长岩有关;铜矿床、铅锌矿床大多和花岗闪长岩、石英二长岩有关,钨、锡、钼矿床主要和花岗岩类有关。

和矽卡岩型矿床有关的侵入体大多属于中深成相到中浅成相,岩石常具细粒结构和斑状结构,斜长石斑晶中有时可见到环带结构,角闪石中有时有辉石残余及反应边结构。

构造与成矿的关系矿床的形成需要多方面有利的地质和物理化学因素的结合,构造是其中的重要因素。

在具有足够成矿物质和含矿流体的前提下,构成对成矿经常起到基本的、甚至是主导的作用。

构造与成矿的关系,按其作用规模可以划分为若干级别。

全球性构造带控制全球性成矿带的形成和分布,大区域或区域构造控制区域成矿带的形成和分布,而矿田和矿床构造则控制着矿床和矿体的形态、产状和空间分布。

在已有的研究矿田构造的文献中,对于构造的控矿作用,只是讲到其作为成矿的地质构造环境、矿液运移的通道、矿石堆积的场所和成矿后的构造破坏等四个方面的作用,而缺乏对构造控矿作用全面的历史分析。

从成矿作用的全过程看,我们将构造对成矿的控制作用归纳为以下七个方面:(1)作为矿床形成的地质构造环境。

如各种类型的构造盆地常是堆积沉积矿床包括火山沉积矿床的有利构造环境,而构造-岩浆-热液活动带则是多种内生矿床的产出地带。

(2)构造运动为成矿作用提供能源,还可以作为含矿流体运移和聚集的驱动力;实际地质资料和有关模拟实验均表明,岩石中的水、油、气等的动态在很大程度上是受构造因素控制的。

(3)有构造作用形成的各种孔洞、空隙和渗透带等是含矿流体运移的主要通路,一般将这类构造称为导矿或运矿构造。

岩浆或变质成因热液向上部运移时需通过导矿构造,而地表水和浅层地下水向深处运移并沉淀成矿也需要导矿构造作为通道。

(4)各种构造形成的开发空间,如断层和裂隙的启张部位、各种空隙和疏松破碎带以及地表分布的各样洼地等均可作为内生矿床或外生矿床的就位场所,因而在一定程度上决定着矿床的形态、产状和空间位置。

(5)岩石的应力状况和应变作用影响着成矿的物理化学参数。

这些参数在构造应力场的不同部位是有差别的,因而对矿质在介质中的赋存状态和运移机理以及矿质沉淀都起着不同的作用。

(6)在不同的构造类型中可以发生不同的成矿方式,形成不同的矿床类型。

例如,矿床在断层或裂隙中充填后形成脉状矿床。

(7)构造的多期次、多阶段活动是导致成矿作用脉动性的基本因素,是划分成矿期和成矿阶段的重要依据,这在汽化热液矿床中表现尤为明显。

矿产资源M ineral resources河北省阜平地区矿床成因及成矿规律研究张 星,安亚涛,宋玺权,肖明君,赵文艺摘要:河北省阜平地区位于太行山造山带北段。

本文通过系统总结该地区矿床成矿规律和矿床成因,总结出了矿化富集规律,综合矿床产出地质环境等特征,指出矿床类型应为热液脉型矿床。

矿床受隐爆角砾岩、断裂构造共同控制,成矿时代主要为燕山期成矿。

成矿作用与构造-岩浆活动关系密切。

研究区内蚀变强烈,矿体受微晶钠长斑岩、隐爆角砾岩控制。

控制矿体为斑岩型矿体的顶部,含矿热液上移沉淀、富集,深部主矿体尚未有工程控制,找矿潜力特别巨大。

为今后在该地区进行地质找矿提供了科学依据和数据支撑,为下一步工作开展提供了帮助。

关键词:河北;阜平;白石台;矿床成因;成矿规律1 区域地质背景1.1 区域地层河北阜平白石台银多金属矿区大地构造位置上位于华北克拉通北部,金属矿种主要为金银多金属矿。

该地区区域成矿地质条件特别有利。

研究区内出露的主要地层为变质结晶基底高级变质岩系中上元古界地层,以及中生界、下古生界和新生界地层组成。

阜平岩群宋家口岩、元坊岩组主要岩性为一套灰黑色二长浅粒岩、斜长片麻岩、黑云斜长片麻岩、灰黑色变粒岩夹伟晶岩脉等组成,局部可见斜长角山岩。

中生界侏罗系髫髻山组为一套陆相中酸性火山岩系,岩性为粗面岩、凝灰岩、流纹岩等组成。

下古生界奥陶系、寒武系地层为一套滨浅海碳酸盐潮坪相沉积,主要为白云岩、石灰岩夹页岩组成。

中上元古界长城系、青白口系岩石地层为碳酸盐岩、硅质岩、页岩、碎屑岩,主要构造线呈北东向展布。

1.2 区域岩浆岩变质深成岩在研究区主要有平阳片麻岩、岗南片麻岩、坊里片麻岩、大石峪片麻岩。

岩性分别为条带状黑云斜长片麻岩、浅色斜长片麻岩、磁铁角闪二长花岗片麻岩、角闪斜长片麻岩。

岩浆岩的形成时代主要为元古代。

1.3 区域构造区域构造以断裂、褶皱为主。

区域内的主要断裂构造为上黄旗~乌龙沟深断裂,该断裂构造向方向呈北北东向。

矿床以成矿作用作为主要分类依据在分类中适当考虑环境,同时在分类时再结合考虑成矿来源,分三大类:内生矿床、外生矿床、变质矿床。

(1).内生矿床包括岩浆矿床、伟晶岩矿床、接触交代矿床、热液矿床。

(2).外生矿床包括风化矿床和沉积矿床。

(3).变质矿床包括区域变质矿床、接触变质矿床和混合岩化矿床。

岩浆矿床的特点:三同、两高、一多。

同时(成矿作用与成岩作用同时形成或近于同时形成)、同地(矿体多产于岩体中,母岩就是围岩)、同源(矿石的物质组分与母岩物质组分完全相同)。

两高指高温和高压。

一多指岩浆起源和成矿方式多样化早期岩浆矿床特征 (1).矿石的矿物组成与母岩的矿物组成在成分上一致,矿体与母岩无明显界线,呈渐变关系; (2).它的矿石常呈自形、半自形结构,构造为侵染状; (3).有用矿物在动力或重力作用下,主要集中在岩体的底部或者边部,矿体的形态呈矿瘤、矿巢、凸镜、似层状。

晚期岩浆矿床特征 (1).矿石与母岩的矿物组成基本上一致,矿体与围岩界线清晰;(2).矿石一般具有海绵陨铁结构稠密侵染状构造或致密块状构造;(3).矿体呈条带状或似层状,含矿岩浆在内外力共同作用下,可形成脉状或凸镜状矿体。

伟晶矿床的物质成分特点:一杂(化学元素种类多,矿物共生组合复杂),二浓(40多种元素高度浓集,本身的克拉克值低);种类齐全,稀有宝库(各个大类的矿物在伟晶岩中都找得到,稀有元素在伟晶岩中也找得到);继承母岩,阶段演化(矿物成分与母岩具有一致性,演化上具有继承性,具有早期成岩晚期成矿的特点)。

气水热液的运移原因:热液自身的能量、压力差、浓度差、底部热液成矿物质的沉淀影响因素:a、温度,b、压力,c、pH值,d、氧化还原反应,e、不同性质溶液混合。

气水热液的主要成分: (1).H2o:为气水热液的基本成分; (2).基本元素:K、Na、Ca、Mg、卤族元素及各种酸根; (3).金属成矿元素:亲铜元素、过渡元素、稀土稀有元素、放射性元素;(4).气态元素组合:水蒸气、H2S、CO2。

萤石矿矿床特征控矿因素萤石矿床特征指的是萤石矿床在地质条件下所表现出来的一系列特点和特征。

控矿因素则是指影响萤石矿床形成和分布的地质因素。

一、萤石矿床特征:1.萤石矿床多呈片状或脉状产出,有时也会呈层状产出。

这与萤石在地质过程中一般是从热液或热液气体中析出的有关。

2.萤石矿床的分布通常与岩浆活动和构造活动有关。

例如,萤石矿床常常分布在接触变质或岩浆侵入岩中,因为这些地方有较高的温度和压力,有利于矿化作用发生。

3.萤石矿床通常具有不同的赋存形态,包括晶间赋存、脉状赋存和层状赋存。

晶间赋存是指萤石与宿主岩石的晶间填充物或背构造岩浆矿石中的矿物;脉状赋存是指萤石以脉状矿体形式分布在宿主岩石中;层状赋存是指萤石以层状矿体形式出现在沉积岩或火山岩层中。

4.萤石矿床的成矿年代较长,往往与岩浆和热液活动有关。

例如,许多萤石矿床形成于古生代、中生代和新生代火山活动期间。

二、控矿因素:1.地质构造:构造活动对萤石矿床的形成和分布起到了重要的控制作用。

在构造发育的地区,由于构造活动引起的裂隙、断裂等缝隙的出现和扩展,有利于热液活动和矿物沉淀,从而形成矿床。

2.岩性:一些特定的岩石类型对萤石矿床的形成与分布也有一定的控制作用。

比如,碱性岩浆对萤石的矿化作用有促进作用,因为碱性岩浆中富含萤石的成分,有利于形成矿床。

4.温度和压力:温度和压力是影响矿化作用和矿床形成的重要因素。

通常,较高的温度和较大的压力有利于热液活动和矿物沉淀,从而形成矿床。

综上所述,萤石矿床具有多样化的特征和特点,其形成和分布受到多种因素的控制。

研究和了解这些特征和控矿因素,对于寻找和评价萤石矿床具有重要的意义。

冬瓜山铜矿床构造控矿分析及探矿实例本文对冬瓜山铜矿床的主要成矿控制因素进行了分析,着重分析了地质构造对矿体的控制作用,得出矿体的产出大部分严格受层间滑脱构造控制的结论。

根据实际探矿效果,对60线以北详查地段利用坑内钻探矿提出建议。

标签:冬瓜山铜矿控矿因素构造坑内钻探矿0引言冬瓜山铜矿床位于扬子准地台东北部下扬子台坳繁昌~贵池断褶束带中部,顺安~大通复向斜次一级褶皱青山背斜的北东段。

矿区地块处于不同构造体系的复合部位,由于多期次构造运动,使得区内长江两岸古生代与新生代的地层产生了一系列浅状褶皱和断裂带。

西北侧为位于长江北岸,北东向展布的下扬子断裂带;北部为东西向展布的铜陵~南陵隐伏深断裂;南侧为木镇~南陵断陷盆地。

区内出露地层有下、中三叠统,深部经工程揭露可见了上泥盆统~上二叠统。

冬瓜山矿床为一大型矿床,金属量93.7万t,平均品位1.01%,平均含硫为20.11%,平均含金0.33g/t目前,该矿床南段48线~58线已进入全面回采阶段,58~60线也控制到B级,控制网度为50×50米。

冬瓜山铜矿床成矿控制因素分析如下:1沉积地层对铜矿化的控制作用冬瓜山铜矿床主要赋矿层位C2+3对成矿控制作用主要有:存在原始沉积层、有易被交代成矿的岩性和有利的岩性组合等三个方面。

原始沉积层主要是中石炭纪沉积初期沉积的黄龙组下部白云岩段中所夹的1~3层胶状黄铁矿层。

胶状黄铁矿具草莓状、团状结构,与白云岩相间组成层纹状构造。

造岩矿物Q型聚类分析,胶状黄铁矿与同钻孔中的白云岩共群,也与远离岩体不含矿地层中的白云岩共群,其相关系数达到90%。

表明胶状黄铁矿与白云岩为同时沉积。

矿床内见有被交代残留的层纹状胶状黄铁矿,并出现硬石膏及少量菱铁矿,胶状黄铁矿是硫铁矿的矿坯层。

对铜矿体而言,则起到重要的沉淀剂或催化剂作用,促使岩浆后期的含铜热液交代而形成重要的铜矿体。

碳酸盐岩是有利的成矿围岩,本矿区内白云岩、硬石膏层等蒸发岩比碳酸盐岩更为有利。

碳、硅、泥岩型铀矿床一、碳、硅、泥岩型铀矿床概述1.概念:碳、硅、泥岩型铀矿床是指产于碳酸盐、硅质、泥质、细碎屑岩或它们的过渡性岩石中的铀矿床。

2. 分布:该矿床在我国分布相当广泛,在时间上,从震旦纪一直到二叠纪的地层中都产有工业矿化;在空间上,全国南北方均有发现,主要分布于“二带一区”,即南秦岭成矿带,江南成矿区,是我国四大工业铀矿化类型之一,储量占我国铀矿总储量的13% ± 。

国外这类铀矿床相对较少,虽然在前苏联、法国、美国、英国等国家都发现有该类矿床,但工业意义都不大。

因而在世界铀矿储量所占比例很小。

3.我国该类铀矿床的发现及发展史碳、硅、泥岩型铀矿床在我国的发展较晚。

在1958年,通过航空测量在我国中南地区首次发现了黄材矿床,该矿床属淋积成因型。

以后相继在江南古陆东南侧找到了若干个淋积矿床,其中以1961年发现的老卧龙矿床最为著名。

通过对上述两矿床的研究,得出某些规律,根据这些规律指导了对该类矿床的勘探工作。

在六十年代中期,在广西产子坪和川甘边境的若尔盖地区的震旦—寒武系和志留系地层中揭露并突破了受层位控制的大型碳、硅、泥岩型铀矿床。

对这两个矿区深入研究的结果,进一步查明了热液迭加再造是形成这类矿床的重要条件,这种再造的铀矿床规模大、品位高,较之淋积型铀矿床更具工业意义。

1972年后,中南三零九队对麻池寨铀矿床进行了研究,发现该矿床属于一种新的成矿类型——沉积成岩型铀矿床。

这种类型具有层位稳定、分布面积广、品位较低的特点,并且在工业意义上比上两类要差。

二、碳、硅、泥岩型铀矿床的成矿地质条件1、地质时代及地层层位条件我国碳、硅、泥岩型铀矿床的含铀岩系从震旦至二叠系都有发育其中以晚震旦世、早寒武世、早中志留世、中晚泥盆世、早中石炭世和早二叠世(Z b、Є1、S1+2、D1+2、C1+2、P1)为含铀层形成的主要时代。

中国Z—P碳、硅、泥岩含铀岩系时代及主岩类型○1可提供成矿的物质来源;○2提供成矿的有利环境矿化层的岩性:南方:含铀磷块岩,含铀炭、硅板岩,含铀溉质板岩,含铀碳酸盐岩,硅岩北方:含铀黑色炭板岩,含铀炭、硅板岩、硅灰岩等2、岩相古地理条件该类矿床的岩相基本上多属海相成因。

矿田矿床构造的研究内容和研究方法构造是控制矿床形成和分布的重要因素,历来就受到从事找矿勘探和矿山地质工作的人们的广泛重视。

近年来,由于典型矿床的深入研究,矿产预测工作的开展和成矿理论的探讨,矿田构造的研究工作有了较大的进展,国内外有关矿田构造方面的文献日益增多,在大量实际资料的基础上加强了综合研究,开辟了一些新的研究方向,开始形成一套系统的研究内容和方法。

矿田构造学正逐步成为矿床学和构造地质学之间的一门分支学科,它对研究成矿理论和解决矿产勘查工作中的实际问题日益发挥着重要的作用。

现根据实际工作中的体验剂学习有关的体会,试图就矿田矿床构造研究的主要内容和方法加以探讨,重点放在内生金属矿床方面。

矿田构造是指在矿田范围内,控制矿床的形成和分布的地质构造因素的总和。

矿床构造是指决定矿体在矿床中分布规律及矿体心态,产状特征的地质构造因数的总和。

在矿田构造和矿床构造的含义中,即包括构造形迹和岩石组构特征,又包括控矿构造的形成机制和发展历史。

如果说研究成矿大地构造有助于认识在大区域内矿床形成和分布的规律,对找矿工作有重要意义;那么,研究矿田构造则可掌握控制矿床和矿体形成、改造、产状和分布的地质构造因数,对于详查、勘探和采矿有重要的意义。

对内生矿床来说,构造对成矿的控制作用表现在:(1)构造活动生成的各种裂缝、孔洞、空隙和高渗透带等是含矿流体在岩石中流动的通道(导矿或运矿结构)。

(2)上述各种构造成因的裂隙孔洞是矿质沉淀和堆积的场所(储矿或含矿构造),因而影响矿床、矿体的空间分布和形态、产状。

(3)构造活动是矿液汇集、运动的原因和动力之一。

尤其是地壳深部的构造,对于固态岩石经强烈变质转化为熔浆,以及分散在岩层中的水分聚集成热液等过程,起了重要的作用。

(4)多数矿床的形成是一个漫长的地质过程,成矿期间的构造活动是在矿田范围内划分不同成矿期和成矿阶段的基础,是造成矿床、矿体范围内矿化强度不均匀性和矿石分带的一个重要因数。

产于钙质、炭质沉积岩中的,金呈次显微—超显微的浸染状赋存于含金黄铁矿中的一类金矿床,因20世纪60年代初最早发现于美国内达华州卡林地区而得名。

典型矿例:美国:Carlin,Getchell,Gold Quarry等;中国:东北寨、桥桥上、马脑壳、阳山、板其、牙他等.(小区域中的大资源)矿床特征:21。

陆缘地壳减薄拉张区.2。

矿床常呈群呈带出现,构成巨大的矿集区。

3.含矿主岩为各种不纯的(泥质、粉砂质、炭质)碳酸盐岩、细碎屑岩(钙质、炭质粉砂岩、页岩)和硅质岩。

4.成矿受构造控制明显,尤其是高角度正断层与有利岩性层位交切部位是成矿的有利场所。

5.常发育不同的围岩蚀变,蚀变带较宽,但蚀变较弱,矿体与围岩渐变过渡。

6。

矿体多呈似层状、透镜状和脉状,形态产状受高角度断层及其旁侧褶皱构造控制。

7。

中低温热液矿物组合:矿石矿物主要为黄铁矿、含砷黄铁矿、毒砂,次为辉锑矿、雄黄、雌黄、辰砂、白铁矿、磁黄铁矿等;脉石矿物为石英、玉髓、方解石、铁白云石、绢云母、重晶石、钠长石。

矿石构造以浸染状、细脉状、网脉状、角砾状构造为主。

金以次显微-超显微形式出现(含砷硫化物中—不可见次显微金,中晚期硫化物与石英等脉石矿物中—显微金和明金)。

8。

矿石中金品位一般低而分散,矿石储量一般在100万—1亿吨,品位1—15g/t.金储量一般为几吨至几十吨,个别达100t以上。

9.成矿流体具中低温、低盐度特征,含较高的CO2和一定量的H2S。

成矿深度一般在1—3Km。

成因:1。

含矿流体的来源:水主要来自下渗的大气降水,部分来自沉积物成岩压实过程中释放出的同生水;金属组分和硫主要来自沉积地层。

2。

含矿流体的迁移:含矿热液主要在重力(密度差)和构造应力等驱动下发生对流循环,并沿高角度断层向上运移,到达浅部后沿孔隙度和渗透率高的有利岩性层位渗透交代-充填成矿;金主要以硫氢化物络合物的形式搬运。

3。

矿质沉淀机制:成矿流体由于温度降低、流体成分改变以及与近地表含氧酸性溶液的混合而使金络合物分解,导致金沉淀富集。

接触构造对多种矿床的控制作用

在接触交代型矿床中,侵入接触构造对矿化分布起到关键性的作用。

我国的接触交代矿床分布较广,在现有生产矿山中占有较大比重。

尤其在我国东部、中南和西南地区,铁、铜、钨、锡、钼、铅、锌等矿床的探采资料相当丰富。

人们在长期实践的基础上,已逐步总结出接触带构造控矿的若干规律,如接触面的陡和缓、接触面的凸部和凹部、整合接触与不整合接触、岩体超覆与围岩掩覆等不同情况对成矿的有利或不利影响。

这些规律已为广大地质工作者所熟知,并在实践中广为运用。

近年来,根据深部探采工作揭露的事实,又总结出多层接触带和多层矿化带等概念,进一步扩大了我们的视野,促进了找寻隐伏矿床的工作。

除了接触交代矿床以外,还有其他一些类型的矿床也产在接触构造中,如接触变质矿床和沉积-接触变质矿床。

相当多数的伟晶岩矿床也产在岩体接触带及其附近地段。

某些与中小型侵入体有关的斑岩型矿床(铜、钼、金、铅、锌等),矿体不只产在斑岩内部的碎裂带和角砾岩筒中,而且也产在岩体与围岩的接触带上(如江西铜厂、西藏玉龙铜矿)。

在一些浅成-超浅成地带产出的次火山岩等小侵入体中,岩体接触构造发育而且复杂,对热液成矿作用有明显影响,如宁芜次火山岩等小侵入体中,即产在玢岩体的接触带上。

在一些深成的岩浆矿床中,主侵入体接触带构造(包括接触-断裂构造)是后继岩浆和矿浆上侵的有利空间,因而控制一些矿化岩体和贯入型富矿体的生成。

有上述可见,在与岩浆侵入活动有感的矿床中,接触带构造是最重要控矿构造类型之一。

与断层、褶皱等构造类型相比较,接触带构造与矿石沉淀有着更直接、更密切的时间、空间和成因上的联系,有其独特的控矿作用。

因此,深入研究岩体侵入接触构造对认识内生成矿作用机理和矿化空间分布规律,有着重要的理论和实际意义。