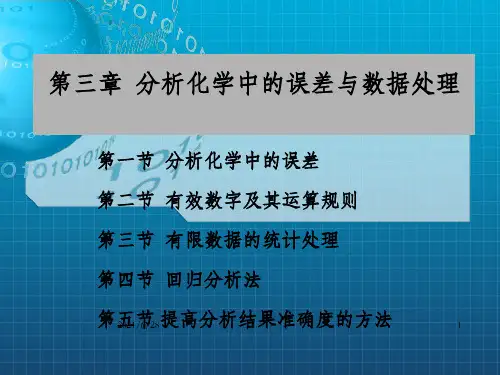

分析化学中的误差教学提纲

- 格式:ppt

- 大小:3.27 MB

- 文档页数:45

“化学实验中的误差分析”教案教学目标:1.让学生了解误差分析的重要性和必要性。

2.让学生掌握误差分析的基本方法和步骤。

3.培养学生严谨的科学态度和实验精神。

教学内容:1.误差的定义和分类。

2.误差产生的原因。

3.误差分析的方法和步骤。

4.减小误差的措施。

教学重点:1.误差产生的原因。

2.误差分析的方法和步骤。

教学难点:1.如何进行误差分析。

2.如何减小误差。

教学方法:1.讲授法:讲授误差分析的基本概念和理论知识。

2.演示法:通过实例演示误差分析的方法和步骤。

3.练习法:让学生自己动手进行误差分析,加深对误差分析的理解和掌握。

4.讨论法:组织学生进行小组讨论,交流彼此的看法和经验,提高对误差分析的认识。

教具和多媒体资源:1.投影仪:用于展示误差分析的相关图片和图表。

2.实验器材:用于进行实际实验和演示。

3.教学视频:用于展示如何进行误差分析和减小误差的实例。

教学过程:1.导入新课:通过引导学生观看实验数据表,让学生了解误差的存在和影响,从而引出误差分析的必要性和重要性。

2.讲授新课:通过讲解误差的定义、分类、产生原因和分析方法,让学生了解误差分析的基本概念和理论知识。

同时,通过实例演示和讲解,让学生掌握误差分析的方法和步骤。

3.巩固练习:让学生自己动手进行误差分析,通过实际操作加深对误差分析的理解和掌握。

同时,组织学生进行小组讨论,交流彼此的看法和经验,提高对误差分析的认识。

4.归纳小结:回顾本节课学到的知识点,总结误差分析的方法和步骤,强调严谨的科学态度和实验精神在误差分析中的重要性。

同时,引导学生思考如何在实际实验中减小误差,提高实验结果的准确性和可靠性。

高中化学误差分析教案

一、教学目标:

1. 了解误差的概念及分类;

2. 掌握误差的来源和计算方法;

3. 能够正确分析实验数据中的误差,并进行合理修正;

4. 提高学生的实验技能和数据处理能力。

二、教学内容:

1. 误差的概念及分类;

2. 误差的来源和计算方法;

3. 实验数据中的误差分析;

4. 误差的合理修正方法。

三、教学过程:

1. 导入:通过实际案例引入误差的概念,让学生了解误差对实验结果的影响;

2. 学习:讲解误差的分类、来源和计算方法,并进行实例演练;

3. 拓展:通过实验操作,让学生亲自体验误差的产生和修正过程;

4. 总结:归纳误差分析的要点,培养学生的数据处理能力;

5. 应用:让学生应用误差分析方法,对实验数据进行合理修正。

四、教学手段:

1. 教师讲解;

2. 实例演练;

3. 实验操作;

4. 小组讨论;

5. 课堂互动。

五、教学评估:

1. 学生自主完成误差分析实验报告;

2. 学生现场解答误差分析相关问题;

3. 课程结束时进行小测验评估学生的掌握情况。

六、教学反思:

1. 针对学生在误差分析过程中的常见问题,及时调整教学方法;

2. 结合学生的反馈意见,不断完善教学内容和教学方式;

3. 激发学生的实验热情,加强实践操作环节,提高学生的实验技能和数据处理能力。

分析化学实验中误差及分析数据的处理精讲误差在分析化学实验中扮演着非常重要的角色,它们可以帮助我们评估实验结果的可靠性和精确性。

本文将讨论实验误差的几种类型以及分析数据的处理方法。

首先,我们来看一下误差的分类。

实验误差可以分为系统误差和随机误差两种类型。

系统误差是由于实验设计或仪器故障等原因引起的,并且在多次实验中总是出现相同的偏差。

例如,如果使用的仪器的刻度有错误,或者实验操作中有不可避免的偏差,都会导致系统误差。

这种误差通常是可预测和可修正的,但需要在实验设计和执行过程中加以注意。

为了减小系统误差,我们可以使用标准校正曲线、多次测量和仪器校正等方法。

随机误差是由于实验条件或观察者等因素的变动引起的,并且在多次实验中会出现不同的偏差。

随机误差是不可预测的,它们可以通过多次重复实验来减小,同时使用统计学方法来估算其大小。

例如,如果我们多次测量同一样品的溶解度,由于溶解度的测量值会受到环境温度和湿度等因素的影响,每次测量的结果都会有所不同,这就是随机误差。

在实验数据的处理中,我们需要考虑误差的大小和如何将其纳入计算。

下面是一些常见的数据处理方法:1.均值:计算重复测量值的平均值。

这将有助于减小随机误差,并提供更可靠的结果。

对于有系统误差的情况,可以使用校正因子将均值修正为真实值。

2.方差:计算重复测量值的离散程度。

方差越大,数据的可靠性越低。

方差可以通过计算每个测量值与均值的差的平方,并将这些差值求和后除以测量次数来得到。

3.标准偏差:标准偏差是对方差的开方,它衡量了测量结果的均匀性。

标准偏差越小,数据的可靠性越高。

标准偏差可以通过方差的平方根来计算。

4.置信区间:置信区间是对测量结果的不确定性进行估计的方法。

通过构建一个置信区间,我们可以确定结果可能出现的范围。

置信区间的计算需要考虑样本大小、方差和置信水平等因素。

总之,分析化学实验中的误差是不可避免的,但我们可以通过合适的实验设计和数据处理方法来减小和评估误差的大小。

课时:2课时教学目标:1. 理解误差的概念和分类。

2. 掌握误差的来源和影响因素。

3. 学会误差的测量和计算方法。

4. 培养学生严谨的科学态度和实验技能。

教学重点:1. 误差的概念和分类。

2. 误差的来源和影响因素。

3. 误差的测量和计算方法。

教学难点:1. 误差的来源和影响因素的识别。

2. 误差的测量和计算方法的运用。

教学过程:第一课时:一、导入1. 回顾初中化学实验中误差的概念。

2. 提出问题:误差在大学基础化学实验中有什么重要性?二、新课讲解1. 误差的概念:误差是指测量值与真实值之间的差异。

2. 误差的分类:a. 系统误差:由于测量方法、仪器、环境等因素引起的误差。

b. 随机误差:由于不可预测的因素引起的误差。

3. 误差的来源和影响因素:a. 测量方法:如操作不当、读数误差等。

b. 仪器:如仪器精度、校准误差等。

c. 环境因素:如温度、湿度、压力等。

d. 试剂和溶剂:如试剂纯度、溶剂浓度等。

4. 误差的测量和计算方法:a. 平均误差:将多次测量值相加,除以测量次数。

b. 标准误差:表示测量结果的不确定性。

c. 极差:表示测量结果的最大误差。

三、课堂练习1. 分析一个实验中的误差来源。

2. 计算一组数据的平均误差和标准误差。

四、课堂小结1. 误差的概念、分类、来源和影响因素。

2. 误差的测量和计算方法。

第二课时:一、复习上节课内容1. 误差的概念、分类、来源和影响因素。

2. 误差的测量和计算方法。

二、实验误差分析1. 分析实验数据,识别误差来源。

2. 计算误差值,分析误差对实验结果的影响。

三、课堂讨论1. 如何减小实验误差?2. 误差分析在化学实验中的重要性。

四、课堂小结1. 误差的概念、分类、来源和影响因素。

2. 误差的测量和计算方法。

3. 误差分析在化学实验中的应用。

教学反思:本节课通过讲解误差的概念、分类、来源和影响因素,使学生了解误差在化学实验中的重要性。

通过实验误差分析,使学生掌握误差的测量和计算方法。

化学实验中的滴定分析与误差校正一、课程目标知识目标:1. 学生能理解滴定分析的原理,掌握酸碱滴定、氧化还原滴定和沉淀滴定的基本方法。

2. 学生能描述滴定过程中指示剂的颜色变化,并解释其原因。

3. 学生能掌握常见滴定误差的类型,了解误差产生的原因及其对滴定结果的影响。

技能目标:1. 学生能够独立进行滴定实验操作,包括配制标准溶液、准备实验器材、进行滴定实验等。

2. 学生能够通过观察和记录实验数据,进行误差分析,提出合理的误差校正方法。

3. 学生能够运用滴定分析技术解决实际问题,提高实验技能。

情感态度价值观目标:1. 学生通过实验活动,培养对化学实验的热爱和兴趣,增强实验操作的自信心。

2. 学生能够认识到实验误差的普遍存在,培养严谨的科学态度和实事求是的精神。

3. 学生在实验过程中,学会合作与交流,培养团队精神和解决问题的能力。

课程性质:本课程为高二年级化学实验课程,旨在通过滴定分析实验,使学生掌握化学实验基本技能,提高实验操作能力。

学生特点:高二学生已具备一定的化学基础,具有较强的观察、分析和动手能力,但对实验误差的认识和校正方法尚需加强。

教学要求:结合学生特点,注重实验原理与操作的讲解,强调实验误差分析及校正方法的应用,培养学生严谨的科学态度和实验技能。

通过具体的学习成果分解,为后续教学设计和评估提供依据。

二、教学内容1. 滴定分析基本原理:介绍滴定分析的原理、类型及适用范围,重点关注酸碱滴定、氧化还原滴定和沉淀滴定的基本原理。

教材章节:第二章第三节“滴定分析”2. 滴定实验操作步骤:详细讲解滴定实验的器材准备、溶液配制、滴定过程及结果记录方法。

教材章节:第二章第四节“滴定操作”3. 指示剂及其应用:介绍常用指示剂的性质、变色范围及其在滴定实验中的应用。

教材章节:第二章第五节“指示剂”4. 滴定误差分析:分析滴定实验中可能出现的误差类型,如滴定管读数误差、溶液配制误差等,并探讨其对实验结果的影响。

分析化学重难点提纲(先为重点后为难点)二、定量分析的误差及数据处理1.误差的来源与分类,各种误差、偏差、标准差的计算2.准确度与精密度3.有效数字(p H、p M和l g K等对数数值时,其有效数字位数仅取决于小数部分(尾数)数字的位数。

)4.可疑值的取舍(4d(四倍法)、Q检验法)1、准确度与精密度的关系;2、有效数字的运算规则;3.可疑值的取舍三、滴定分析概论1.基本概念2.滴定方法与方式3.基准物质与标准溶液的配置4.滴定度与浓度的换算5.滴定分析计算(几个化学反应方程式)1.滴定度2.滴定分析有关计算四、酸碱滴定1、物料守恒、质子条件2、p H值的计算:强酸碱、一元弱酸碱、多元弱酸碱、两性物质、缓冲溶液、混酸(碱)3、酸碱指示剂变色原理和变色范围4、酸碱滴定原理(滴定曲线):四个特殊点、有无突跃酸碱滴定类型(强酸碱滴定、强酸碱滴定一元弱酸碱;强酸碱滴定多元弱酸碱)的突跃大小、位置、形状;影响突跃大小的因素;化学计量点的位置(依此选择指示剂)5、准确滴定的条件-------------形成突跃分步滴定的条件-------------几个突跃选择指示剂(甲基橙、甲基红、酚酞)-------计算终点的p H 值6、酸碱滴定应用:混合碱-------双指示剂法铵盐含氮量-------甲醛法、蒸馏法7、C O2的影响1.质子条件,不同体系P H值计算2.滴定曲线,指示剂选择3.强酸碱滴定多元弱酸碱的计算4.混合碱的滴定五、配位滴定1.酸效应系数、配位效应系数、配合物的条件稳定常数的计算,2.滴定曲线,影响突跃的因素,准确滴定的条件3.滴定过程中酸度的控制4.金属指示剂原理、理论变色点、存在问题、三种常见指示剂5.提高配位滴定选择性的方法(控制酸度法、利用掩蔽)1.酸效应系数、配位效应系数、条件稳定常数计算2.准确定定条件3.金属指示剂4.提高配位定的方法六、氧化还原滴1.了解条件电极电势的概念;2.滴定曲线,影响突跃大小的因素,准确滴定的条件,化学计量点电位的计算3.氧化还原滴定的三种指示剂(细节)4.氧化还原滴定的三种应用(原理、注意事项)定1.条件电势2.滴定曲线中化学计量点的电势3.氧化还原指示剂4.氧化还原滴定的应用中的注意事项八、沉淀滴定1.沉淀滴定曲线,准确滴定条件2.银量法(三种方法的分类依据、名称、原理、测量对象、注意事项)银量法的原理、名称、应用对象、注意事项九、电位分析1.电位分析法原理(电位分析法概述中一、二段)2.常用的参比电极和复合电极的概念3.直接电位法测P H值得原理1.电位分析法原理2.直接电位法测P H值的原理及应用十、吸光度光度法1.物质对光的选择性吸收,光吸收定律,吸光度与透光率的关系2.吸光光度法的标准曲线法和比较法3.分光光度计的部件(单色器);吸光度测量的误差(读数的选择)4.示差吸光光度法原理1.光吸收定律,吸光度与透光率的关系2.单色器3.吸光光度法测量条件的选择4.示差法原理。

初中化学教学中化学实验的误差分析化学是一门以实验为基础的学科。

在化学实验中,误差是不可避免的。

实验误差产生的原因多种多样,但只要掌握了误差产生的原理,就可以有效地避免误差的产生。

在初中化学实验中,教师应当引导学生进行误差分析,以帮助学生更好地理解和掌握化学知识。

一、误差产生的原因在化学实验中,误差的产生原因多种多样,主要包括测量方法、环境因素、试剂纯度、反应条件、操作规范性等因素。

在分析误差时,应首先分析这些因素对实验结果的影响。

二、实验中常见的误差分析1.滴定管、移液管、容量瓶的误差分析:使用滴定管或移液管时,要注意排气泡的问题,气泡应在液体液面下。

滴定管的使用应考虑气泡是否排除干净,如残留气泡,滴定操作时会严重影响溶液体积的准确性,导致测量误差。

使用容量瓶时要注意正确的使用方法,容量瓶洗净后不能用来洗涤其他试剂,且在使用时要上下颠倒几次以充分摇匀。

如果这些仪器未正确使用或未及时清洗,都会影响实验结果的准确性。

2.温度对化学反应的影响:化学反应的热效应受温度影响较大。

如果实验需要控制反应温度,则必须准确测量温度并考虑温度对实验结果的影响。

例如,测定中和热的实验中,如果温度计未及时清洗或使用前未校准温度,就会导致测量结果出现误差。

3.仪器精度对实验结果的影响:仪器的精度直接影响实验结果的准确性。

在选择仪器时,要考虑仪器的精度等级和量程范围是否符合实验要求。

例如,在测定硫酸铜晶体中结晶水的含量的实验中,天平的精度等级必须达到分析天平的要求,否则会造成称量结果的误差。

4.试剂纯度对实验结果的影响:试剂的纯度直接影响实验结果的准确性。

在选择试剂时,应考虑试剂的纯度等级是否符合实验要求。

例如,在测定二氧化碳与氢氧化钠溶液反应的中和程度时,所用氢氧化钠溶液纯度不够就会影响二氧化碳的吸收效果,导致实验结果出现误差。

三、误差分析的方法在进行误差分析时,可以采用比较法、分析法、推理法等方法进行分析。

比较法是通过比较实际测量值与理论值之间的差异来分析误差产生的原因;分析法是通过分析实验过程中可能影响实验结果的因素来找出误差产生的原因;推理法是通过推理得出结论并分析误差产生的原因。

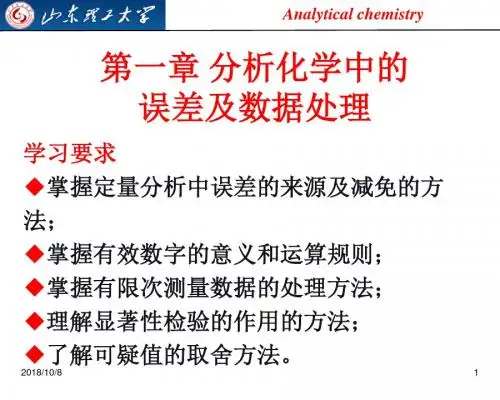

分析化学中的误差及分析数据的处理分析化学中的误差及分析数据的处理第⼆章分析化学中的误差及分析数据的处理本章是分析化学中准确表达定量分析计算结果的基础,在分析化学课程中占有重要的地位。

本章应着重了解分析测定中误差产⽣的原因及误差分布、传递的规律及特点,掌握分析数据的处理⽅法及分析结果的表⽰,掌握分析数据、分析⽅法可靠性和准确程度的判断⽅法。

本章计划7学时。

第⼀节分析化学中的误差及其表⽰⽅法⼀. 误差的分类1. 系统误差(systematic error )——可测误差(determinate error) (1)⽅法误差:是分析⽅法本⾝所造成的;如:反应不能定量完成;有副反应发⽣;滴定终点与化学计量点不⼀致;⼲扰组分存在等。

(2)仪器误差:主要是仪器本⾝不够准确或未经校准引起的;如:量器(容量平、滴定管等)和仪表刻度不准。

(3)试剂误差:由于试剂不纯和蒸馏⽔中含有微量杂质所引起; (4)操作误差:主要指在正常操作情况下,由于分析⼯作者掌握操作规程与控制条件不当所引起的。

如滴定管读数总是偏⾼或偏低。

特性:重复出现、恒定不变(⼀定条件下)、单向性、⼤⼩可测出并校正,故有称为可定误差。

可以⽤对照试验、空⽩试验、校正仪器等办法加以校正。

2. 随机误差(random error)——不可测误差(indeterminate error)产⽣原因与系统误差不同,它是由于某些偶然的因素所引起的。

如:测定时环境的温度、湿度和⽓压的微⼩波动,以其性能的微⼩变化等。

特性:有时正、有时负,有时⼤、有时⼩,难控制(⽅向⼤⼩不固定,似⽆规律)但在消除系统误差后,在同样条件下进⾏多次测定,则可发现其分布也是服从⼀定规律(统计学正态分布),可⽤统计学⽅法来处理。

⼆. 准确度与精密度(⼀)准确度与误差(accuracy and error)准确度:测量值(x)与真值(,)之间的符合程度。

它说明测定结果的可靠性,⽤误差值来量度:绝对误差 = 个别测得值 - 真实值E=x- , (1) a但绝对误差不能完全地说明测定的准确度,即它没有与被测物质的质量联系起来。

第2章分析化学中的误差与数据处理(4学时)教学要求:掌握系统误差与随机误差的区别和减免;准确度与精密度的区别、联系与表示方法;熟练掌握有效数字的位数确定及运算规则。

会用置信区间和置信概率处理分析数据。

了解随机误差的分布规律,了解t检验和 F 检验在具体分析中的应用。

教学重点:系统误差与随机误差的区别与减免;准确度与精密度的区别与联系以及两者的表示方法。

数据处理和有效数字的保留、修约及运算规则。

提高分析结果准确度的方法。

教学难点:正态分布的概率范围;平均值的置信区间〔如从σ求 µ 的置信区间 , 从 S 求 X 的置信区间, t 分布〕。

2.1 分析化学中的误差定量分析的任务:准确测定试样中组分的含量,必须使分析结果具有一定的准确度才能满足生产、科研等各方面的需要。

本章所要解决的问题:研究误差,找出产生原因;对分析结果进行评价,判断分析结果的可靠性和准确度。

按误差产生原因和性质分:系统误差 随机误差2.1.1 系统误差和随机误差系统误差产生原因-由固定因素造成的。

是可校正的。

仪器误差-由仪器本身不准造成的误差;试剂误差-由试剂不纯引起的误差;方法误差-由分析方法不完善引起的误差;操作误差(包括主观误差)-操作者控制条件的差异;个人辨别能力和习惯的差异。

如终点颜色和读数总是偏向一侧。

分析系统误差可知其性质:重复性;单向性。

是可测的。

随机误差产生原因-由不固定的因素引起的。

实验时,环境温度、温度、气压的偶然波动;仪器性能的微小变化;分析人员对各份试样处理微小差别。

如读数最后一位数据的估测、样品随机误差性质-时大、时小、时正、时负。

不可测。

多次测定可会发现随机误差的颁布符合一般的统计规律。

公差---生产部门对分析结果误差允许的一种限量。

2.1.2 精密度与准确度一、准确度(accuracy)与误差(error)准确度:测定结果与真实值接近的程度,越接近,准确度越高。

用误差来衡量。

误差越小,分析结果的准确度越高。

分析化学误差教学过程设计在分析化学实验中,误差是无法避免的。

准确地估计和控制误差是分析化学实验的关键。

而教学过程设计对于学生能够正确理解和应用误差分析方法至关重要。

本文将探讨分析化学误差教学过程的设计。

一、引入误差概念教学过程的第一步是向学生介绍误差的概念。

可以通过实际生活中的例子或者对分析化学实验的直观描述来引入。

例如,可以通过比较温度计的读数和实际温度之间的差异来引出温度测量的误差。

这样可以帮助学生理解误差的存在和重要性。

二、分类误差在引入误差概念后,可以对误差进行分类。

常见的误差分为随机误差和系统误差两种。

随机误差是由于实验条件的不可控因素引起的,可以通过多次实验取平均值来减少。

而系统误差是由于实验方法或仪器的固有缺陷引起的,需要通过校正或者更换仪器来消除。

三、测量误差的评估接下来,可以对测量误差的评估方法进行教学。

可以介绍常见的误差评估方法,如标准偏差、相对偏差等。

同时,还可以讲解如何利用这些评估方法来判断测量结果的可靠性。

通过实例和计算练习,可以帮助学生理解和运用这些方法。

四、误差传递和传播在教学过程中,还可以介绍误差的传递和传播。

误差的传递是指由所用测定值引起的测定结果的误差。

误差的传播是指由测定结果的误差所引起的对其他相关量的测量结果的误差。

通过具体的案例分析和问题探讨,可以帮助学生理解这些概念,并学会如何计算误差的传递和传播。

五、误差分析的应用最后,需要将误差分析的方法应用于实际的分析化学实验中。

可以通过教学实验或小组讨论的方式,让学生从实验数据中分析误差,并提出改进实验的建议。

这样可以让学生通过实践,巩固并应用所学的误差分析知识。

总结:通过以上的教学过程设计,可以帮助学生理解分析化学误差的概念、分类和评估方法,以及误差传递和传播的原理。

同时,还可以培养学生分析和解决实际问题的能力。

值得注意的是,教学过程中可以使用具体的实例和案例,让学生更容易理解和接受。

此外,教师在教学过程中应引导学生积极思考和讨论,培养学生的科学思维和实验技能。