古汉语通论(二)古今词义的异同

- 格式:doc

- 大小:19.00 KB

- 文档页数:3

古汉语通论(二)古今词义的异同古汉语通论(二)古今词义的异同古汉语通论(二)古今词义的异同语言是发展的,学习语言要有历史发展的观点。

现代汉语是从古代汉语的基础上发展起来的,我们又必须承认语言的继承性,看到古今汉语相同的方面;但是更应该重视语言的发展,看到古今汉语相异的方面。

继承和发展,是矛盾的统一,忽视任何一方面,都是不对的。

语言的各方面,词汇变化最快。

旧词不断消亡,新词不断产生,词义不断演变。

在学习古代汉语时,我们必须特别注意古今词义的异同。

有没有这样的一些词:它们的意义直到今天仍旧是几千年前的意义,几乎没有发生变化的呢?有的。

例如“鸡”、“牛”、“大”、“小”、“哭”、“笑”等,它们所指称的仍旧是几千年前的同一概念。

这些是属於基本词汇的词,是词汇的重要组成部分,同时也是语言的继承性、稳固性的重要表现之一。

但是,像这种意义几乎没有变化的词,在汉语词汇中只占少数。

有没有这样的一些词:它们的现代意义和古代意义是毫无关系的呢?也是有的。

例如“该”字在上古和中古都只当“完备”讲(注:古代汉语里,字和词在大多数情况下是一致的;因此,研究古代汉语,传统上都以字为单位。

本书为了行文的方便,沿用了传统的办法,在论及某个具体的单音词时,往往不称“某词”而称“某字”,如不说“‘该’这个词”,而说“‘该’字”,以下皆同此(只是行文上这样,但我们实际上还是以词为单位)。

),宋玉《招魂》:“招具该备,永啸呼些。

”王逸注:“该,亦备也。

”到了中古以后才有“应当”的意义,在这后起的意义和“完备”的意义之间,我们看不出继承的关系来(注:《说文》:“该,军中约也。

”段玉裁注:“凡俗云‘应该’者,皆本此。

”但是“军中约”的意思没有史料可以证明。

)。

又如“抢”(qiǎng)字,现代是抢劫的意思;《庄子·逍遥游》中“抢(qiāng)榆枋”的“抢”,是“突过”的意思,《战国策·魏策四》中“以头抢(qiāng)地尔”的“抢”,是“撞”的意思,都和“抢劫”的意义无关。

通论(二)古今词义的异同我们知道语言是发展变化的。

特别是词汇,它的发展演变更为突出。

词汇的发展除了旧词消亡、新词产生以外,还表现为词义的不断演变。

在漫长的演变过程中,旧义不断地积累,新义不断地产生。

所以,随着社会和人们认识的发展,绝大多数词的意义都发生了程度不同的变化。

我们学习古代汉语,要特别注意古今词义的异同。

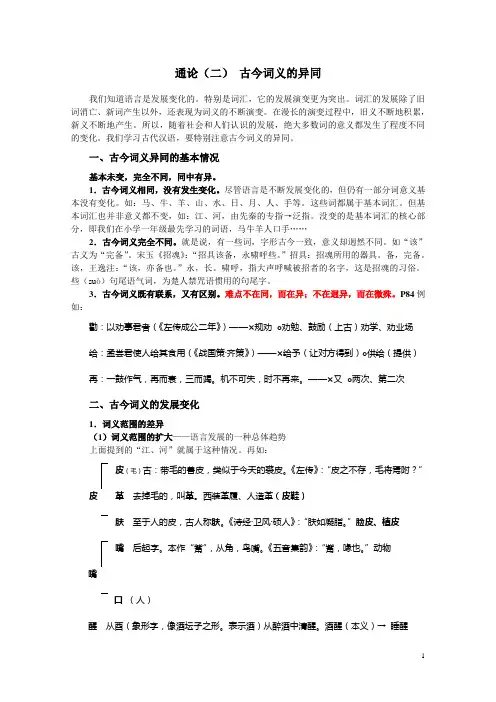

一、古今词义异同的基本情况基本未变,完全不同,同中有异。

1.古今词义相同,没有发生变化。

尽管语言是不断发展变化的,但仍有一部分词意义基本没有变化。

如:马、牛、羊、山、水、日、月、人、手等。

这些词都属于基本词汇。

但基本词汇也并非意义都不变,如:江、河,由先秦的专指→泛指。

没变的是基本词汇的核心部分,即我们在小学一年级最先学习的词语,马牛羊人口手……2.古今词义完全不同。

就是说,有一些词,字形古今一致,意义却迥然不同。

如“该”古义为“完备”。

宋玉《招魂》:“招具该备,永啸呼些。

”招具:招魂所用的器具。

备,完备。

该,王逸注:“该,亦备也。

”永,长。

啸呼,指大声呼喊被招者的名字,这是招魂的习俗。

些(suò)句尾语气词,为楚人禁咒语惯用的句尾字。

3.古今词义既有联系,又有区别。

难点不在同,而在异;不在迥异,而在微殊。

P84例如:勸:以劝事君者(《左传成公二年》)——×规劝○劝勉、鼓励(上古)劝学、劝业场给:孟尝君使人给其食用(《战国策〃齐策》)——×给予(让对方得到)○供给(提供)再:一鼓作气,再而衰,三而竭。

机不可失,时不再来。

——×又○两次、第二次二、古今词义的发展变化1.词义范围的差异(1)词义范围的扩大——语言发展的一种总体趋势上面提到的“江、河”就属于这种情况。

再如:皮(毛)古:带毛的兽皮,类似于今天的裘皮。

《左传》:“皮之不存,毛将焉附?”皮革去掉毛的,叫革。

西装革履、人造革(皮鞋)肤至于人的皮,古人称肤。

《诗经〃卫风〃硕人》:“肤如凝脂。

”脸皮、植皮嘴后起字。

词汇2:古今词义的异同语言中绝大多数词,词义都发生了程度不同的变化。

我们阅读古书的障碍,其中一个就是词义变化造成的。

因此有必要学习词义演变的知识。

“古今”,把先秦至五四运动之前,当作一个整体,这是“古”。

把现在看成一个整体,这是“今”。

一、古今词义的异同的三种情况1. 古今意义基本相同:名词:天、地、草、木、山、川、人、口、手、马、牛、羊动词:出、入、起、坐、笑、骂、学、问、变、牧形容词:大、小、长、短、轻、重、方、圆、白、黑数词:一、二、三、四、五、六、七、八、九、十这类词,我们叫它基本词汇。

“基本”,意味着它们并非没有一点变化。

如《说文》:“人,天地之性最贵者也。

”《现代汉语词典》:“人,能制造工具并使用工具进行劳动的高等动物。

”基本词汇数量不多,它和发展缓慢的语法一起,保证了语言的稳固性。

2. 古今意义完全不同:(1)该:宋玉《招魂》:“招具该备,永啸呼些(suò)。

”(些,语气词)该,古义“完备”,今义“应该”。

(2)抢:《庄子·逍遥游》:“我决起而飞,抢榆枋,时则不至而控于地矣,奚以九万里而南为?”【抢,突过。

】《战国策·魏策四》:“秦王曰:布衣之怒,亦免冠徒跣以头抢地尔。

”【抢,撞。

】今义,“抢夺”。

(3)找:《集韵·麻韵》:“划,舟进竿谓之划。

或从手。

”【“找”为“划”的异体字】《字汇·手部》:“找,与‘划’同,拨进船也。

”今义,“寻找”。

(4)偷:《论语·泰伯》:“故旧不遗,则民不偷。

”古义“淡薄、轻薄”,今义“偷窃”。

(5)羞:《左传·隐公三年》:“可荐于鬼神,可羞于王公。

”古义“进献”,今义“害羞”。

(6)行李:《左传·僖公三十年》:“若舍郑,以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

”古义“使者”,今义“出门携带的东西”。

(7)叔:《诗经·豳风·七月》:“九月叔苴。

”古义,“拾取”。

古漢語通論(二)古今詞義的異同語言是發展的,學習語言要有歷史發展的觀點。

現代漢語是從古代漢語的基礎上發展起來的,我們又必須承認語言的繼承性,看到古今漢語相同的方面;但是更應該重視語言的發展,看到古今漢語相異的方面。

繼承和發展,是矛盾的統一,忽視任何一方面,都是不對的。

語言的各方面,詞彙變化最快。

舊詞不斷消亡,新詞不斷產生,詞義不斷演變。

在學習古代漢語時,我們必須特别注意古今詞義的異同。

有沒有這樣的一些詞:它們的意義直到今天仍舊是幾千年前的意義,幾乎沒有發生變化的呢?有的。

例如“雞”、“牛”、“大”、“小”、“哭”、“笑”等,它們所指稱的仍舊是幾千年前的同一概念。

這些是屬於基本詞彙的詞,是詞彙的重要組成部分,同時也是語言的繼承性、穩固性的重要表現之一。

但是,像這種意義幾乎沒有變化的詞,在漢語詞彙中只占少數。

有沒有這樣的一些詞:它們的現代意義和古代意義是毫無關係的呢?也是有的。

例如“該”字在上古和中古都只當“完備”講(注:古代漢語裏,字和詞在大多數情況下是一致的;因此,研究古代漢語,傳統上都以字為單位。

本書為了行文的方便,沿用了傳統的辦法,在論及某個具體的單音詞時,往往不稱“某詞”而稱“某字”,如不說“‘該’這個詞”,而說“‘該’字”,以下皆同此(只是行文上這樣,但我們實際上還是以詞為單位)。

),宋玉《招魂》:“招具該備,永嘯呼些。

”王逸注:“該,亦備也。

”到了中古以後才有“應當”的意義,在這後起的意義和“完備”的意義之間,我們看不出繼承的關係來(注:《說文》:“該,軍中約也。

”段玉裁注:“凡俗云’應該’者,皆本此。

”但是“軍中約”的意思沒有史料可以證明。

)。

又如“搶”(qiǎng)字,現代是搶劫的意思;《莊子·逍遙遊》中“搶(qiāng)榆枋”的“搶”,是“突過”的意思,《戰國策·魏策四》中“以頭搶(qiāng)地爾”的“搶”,是“撞”的意思,都和“搶劫”的意義無關。

再如尋找的“找”(zhǎo)。

古代汉语通论(二)古今词义的异同基本概念基本词汇词义扩大词义缩小词义转移基本理论古今词义的传承与存废古今词义在范围上的差异词义的扩大、缩小、转移的特点古今词义在情感色彩上的差异主要内容一、古今词义的传承与存废二、词义变化的主要形式三、辨析古今词义的异同应注意的问题四、掌握词的古义的手段一、古今词义的传承与存废(一)古用今废词(现代已经消亡)指在汉语史上被淘汰、已经失去了交际作用、随着旧事物的消亡而消失的词。

1、古代表示等级的词:王、公、大夫、士、皂、舆、隶、僚、仆。

2、区分牲畜种类的词:羜(zhù),五月生羔;羳(fán),黄肚羊;犙(sān ),三岁牛;牭,四岁牛;豯(xī)(三月小猪)豝(bā)(二岁)豣(jiān )(三岁)。

3、古代祭祀名称:祠,春祭;礿(yuè),夏祭;禅,祭天;社,祭地。

4、反映古代酷刑的词:劓(yì)、黥(qíng )、膑、刖。

其它:俑、笏、媵、耒耜、耦、薨。

(二)古今传承词1、古今义同词(这是汉语中为数不多的基本词汇,古今意义基本未变。

)天、地、日、月、水、火、人、手、口、心、耳、鼻、父、母、妻、子、兄、弟、马、牛、羊、农、牧、土……如:坐,古今坐的方式不同,词义所指的礼仪有了变化。

雷,古人认为雷是“天鼓”,司雷之神是“雷公”,雷有意志,可以罚暴惩恶。

虹,古人认为虹是一种有生命的虫类,传说它能吸饮,人们叫它“虹饮”。

甲骨文中有“出虹自北饮于河”。

这是由于古今对同一现象的认识发生了变化。

2、古今义异词(1)古今词义迥异(古今词义完全不同,有些词,从形体上看,古今一致,从意义看,迥然不同)抢:在元明以前,都没有“抢夺”的含义,而是作“碰、撞”解。

《庄子·逍遥游》“蜩与学鸠笑之曰:‘我决起而飞,抢榆枋而止,时则不至,而控于地而已矣。

’《战国策·魏策》“以头抢地耳”。

“抢”是“撞”的意思。

今有成语“呼天抢地”即是此义。

复习签到2:古汉语通论(二)古今词义的异同一、古今词义异同的基本情况:1、古今意义基本无变化的词,如:天、地、山、水等,复音词如:蟋蟀、仓庚、凤凰等。

2、古今意义毫无关联的词,如“该”,古代是“完备”的意思,现代是“应该”的意思。

另有古代意义已经消亡的词,如“章甫”。

由于词义所指的事物现在已经不存在,所以古意消亡。

3、古今意义有区别又有联系的词。

如“再”在上古只有“两次”的意思,而现代汉语则表示“重复”等义。

(注:“再”和“复”的区别:“再”表示动作的数量,它代替了“二”,“复”只表示行为的重复,不表示数量。

现代汉语的“再”相当于古代的“复”。

)二、古今词义的发展变化1、词义范围的变化:词义所概括的客观对象的外延的变化。

⑴ 词义的扩大。

如“菜”本来专指蔬菜,后兼指鸡鱼肉蛋等荤腥。

“洗”本以为洗脚,后泛指洗涤,不拘于足。

⑵ 词义的缩小。

如“金”在先秦泛指各种金属,后来词义缩小,专指黄金。

“宫”本指一切房屋,后专制帝王所居。

“瓦”本指一切陶器,后专指盖房顶所用的陶制建筑器材。

⑶ 词义的转移。

如:“闻”的本意为听见,后来转指用鼻子闻。

“涕”的本意为眼泪,后转指鼻涕。

“汤”本指热水,后指米汤,菜汤。

“脚”本指小腿,后指踝关节以下的部分。

“府”本指藏文书财务的地方,后指官署。

2、词义感情色彩的变化:词义的感情色彩是词的附加意义,表现人们对客观事物的爱憎喜恶即主观评价的好坏,以及词义轻重程度的判断。

⑴词义褒贬的变化。

如“谤”在古代是个中性词,无所谓褒贬。

《国语·周语》:“厉王虐,国人谤王”,是中性词;“贿”在上古指布帛之类的财务,中性词,后专指用钱财买通他人,贬义词;“爪牙”在先秦指武臣、国之猛将,也泛指辅佐君王者,用于褒义。

后来指坏人的帮凶、走狗,变成了贬义词。

⑵词义轻重的变化。

如“诛”本质言辞责备,词义较轻,后发展出杀戮之义,词义变重。

又如“贼”本指杀人越货、犯上作乱的人,词义很重,后指小偷,词义较轻。

通论古今词义的异同通论(二)古今词义的异同一、“古今词义异同”概说(一)古汉语基础课中的字与词词是用字来记录的。

文言词大多是单音节的,在一般情况下,一个汉字就记录一个词。

如“小大之狱,虽不能察,必以情。

”这个复句由十一个字记录,也就由十一个词组成;“朝令夕改”四个词构成了一个短语,也就有四个字来记录。

也就是说,在一般和多数的情况下,字和词在单位上是统一的。

古人从来都把一个字当作一个词,古代的注释书和字书、韵书上所说的“字”,实际上指的就是词,而他们所说的“词”,专指虚词。

这样,在阅读文言文时字和词常常是指同一个概念。

(二)古今词义确指词汇是语言中最活跃的要素,词义的变化更为显著。

严格说来,“古今词义”这个概念,应当指不同历史时期的词义——先秦对汉代来说是古,汉代可以称今;先秦两汉对唐代来说是古,唐代可以称今;汉唐对清来说是古,清代相对来说是今;清代对现代说来是古,现代自然是今。

词义在各个不同的时代都有发展,因而也都需要辨异。

不过,在一般的古代汉语基础课里所说的“古今词义”,是一个特定的概念。

这个概念比较笼统,指的是文言文的词义和现代汉语的词义之间的关系,也就是说,把古代文献的词义,当成一个整体来看,不再计较它内部的小段分歧。

文言文是以先秦书面语为主,所以,谈到差异,一般多从先秦说起。

(三)古今词义差异类型由于语言的发展,古代汉语和现代汉语词义之间存在差异,这种在理论上必须认识到,在认识上必须会辨别。

不过,在古汉语基础课里,我们还是着重解决实践中的问题,也就是如何辨异,而不过多去研究词义变化的内在规律。

说古今词义有差异,一般是指它们有不同的义项。

古今词义的差异主要有两种,一是同一个字古今表达的意义之间意义仍然有联系,例如:曰:“许子奚为不自织?”曰:“害于庚。

”(《许行》)这里的“害”当“妨害”讲,现代汉语里“害”都当“危害”“伤害”讲。

为政以德,譬如北辰居其所而众星共之。

(《论语·为政》)这里的“居”当“占据(一个地位)”讲,而在现代汉语中,“居”的常用义是“住”。

古汉语通论(二)古今词义的异同语言是发展的,学习语言要有历史发展的观点。

现代汉语是从古代汉语的基础上发展起来的,我们又必须承认语言的继承性,看到古今汉语相同的方面;但是更应该重视语言的发展,看到古今汉语相异的方面。

继承和发展,是矛盾的统一,忽视任何一方面,都是不对的。

语言的各方面,词汇变化最快。

旧词不断消亡,新词不断产生,词义不断演变。

在学习古代汉语时,我们必须特别注意古今词义的异同。

有没有这样的一些词:它们的意义直到今天仍旧是几千年前的意义,几乎没有发生变化的呢?有的。

例如“鸡”、“牛”、“大”、“小”、“哭”、“笑”等,它们所指称的仍旧是几千年前的同一概念。

这些是属於基本词汇的词,是词汇的重要组成部分,同时也是语言的继承性、稳固性的重要表现之一。

但是,像这种意义几乎没有变化的词,在汉语词汇中只占少数。

有没有这样的一些词:它们的现代意义和古代意义是毫无关系的呢?也是有的。

例如“该”字在上古和中古都只当“完备”讲(注:古代汉语里,字和词在大多数情况下是一致的;因此,研究古代汉语,传统上都以字为单位。

本书为了行文的方便,沿用了传统的办法,在论及某个具体的单音词时,往往不称“某词”而称“某字”,如不说“‘该’这个词”,而说“‘该’字”,以下皆同此(只是行文上这样,但我们实际上还是以词为单位)。

),宋玉《招魂》:“招具该备,永啸呼些。

”王逸注:“该,亦备也。

”到了中古以后才有“应当”的意义,在这后起的意义和“完备”的意义之间,我们看不出继承的关系来(注:《说文》:“该,军中约也。

”段玉裁注:“凡俗云‘应该’者,皆本此。

”但是“军中约”的意思没有史料可以证明。

)。

又如“抢”(qiǎng)字,现代是抢劫的意思;《庄子·逍遥游》中“抢(qiān g)榆枋”的“抢”,是“突过”的意思,《战国策·魏策四》中“以头抢(qiāng)地尔”的“抢”,是“撞”的意思,都和“抢劫”的意义无关。

再如寻找的“找”(zhǎo)。

《集韵》有个“找”字,那是“划船”的“划”(huá)的异体字,和“寻找”的意义无关,读音也完全不同。

像这样使用同一形体而古今意义无关的词,在汉语词汇中更是少数。

这少数字,有的只是同一个字,古今用法不同,表示不同的词;有的则是因为我们的研究不够,它们的来历还没有被发现罢了。

就一般情况来说,古义和今义是既有联系,又有区别的。

由于语言的继承性,今义从古义的基础上发展出来,今古之间必然要发生关系。

有些关系是比较明显的,有些关系是比较隐晦的。

有些关系非常密切,竟致使一般人分辨不出古今词义的细微区别;有些关系比较疏远,却又令人误以为没有关系。

我们对於古今词义的关系,不管是密切的还是疏远的,都应该加以注意。

在异同的问题上,难处不在同,而在异;不在“迥别”,而在“微殊”。

假使古代汉语的词都像“鸡”、“牛”、“哭”、“笑”等一样,古今词义相同,我们读古书的困难就会小得多。

假使古代的词是死去了的,现代罕用的,当然对阅读古书会带来一定困难;但我们一查字典,也就解决了问题。

例如“傩”(nuó)字,《辞海》说是“驱逐疫鬼”,我们一看也就懂了。

又如上文所举的“该”(又写作“赅”)字,我们知道它在古代只有“完备”的意义,和现代“应当”的意义截然不同,那也好办,我们很容易就把古今词义分辨得清清楚楚。

只有在古今词义“微殊”的情况下,最容易产生误解,例如“劝”字,我们读到《左传》成公二年的时候,很可能把“以劝事君者”了解为“以此规劝事君的人们”。

事实上,上古的“劝”只有“勉励”和“鼓励”的意思,这里的“劝”,只能作“勉励”讲。

至于“善言规劝”和“劝解”的意义,那是很晚才有的。

我们如果把古今词义之间这种细微的差别忽略过去了,那就没有真正地读懂古书。

又以“给”字为例。

当我们读《战国策·齐策》,读到“孟尝君使人给其食用”一句的时候,很容易把“给”字解作“给与”(给予)。

的确,这样讲似乎也讲通了。

为什么说“也讲得通”呢?一则因为现代“给”字所具有的“给与”的意义本来就是从古代“供给”的意义发展来的,所以二者自然能有共通之点;二则因为这样讲也能适应上下文。

但是,这一句话的“给”字绝对不能解作“给与”,因为在那个时代“给”字还没有这种意义。

又以“再”字为例。

“再”字在上古只有“两次”(或“第二次”)的意思。

《左传》庄公十年:“一鼓作气,再而衰,三而竭”,《左传》僖公五年:“一之谓甚,其可再乎?”这些“再”字都只能解作“两次”(或“第二次”)。

要注意“再”和“复”的分别:“再”字表示动作的数量,它代替了“二”(古人不说“二而衰,三而竭”,也不说“一之为甚,其可二乎?”),“复”字只表示行为的重复,不表示数量。

例如《战国策·赵策》:“有复言令长安君为质者,老妇必唾其面。

”这里是“重复”的意思,所以用“复”,不能用“再”。

现代汉语的“再”相当於古代的“复”,假如拿“再”的现代意义去理解古书中的“再”(特别是上古),就会产生误解。

总之,词义是随着时代的推移而产生发展变化的,时代不同,词义就可能有变化。

我们一定要注意这一点,不能不加考察地以今义去理解古书中的词汇。

学习古代汉语,必须在字、词、句方面狠下功夫,有一个“求甚解”的态度,认真学会辨析古今词义的异同,进而还应该对先秦、两汉和唐宋以后的词义差别给予高度的注意。

在解释古代词义方面,《说文》所讲的词义基本上是可靠的。

例如许慎在“再”字下面说:“一举而二也”,意思是说“同一的动作进行两次”。

这是非常恰当的解释。

《辞海》根据别的书把“再”字解作“重也、仍也”,已经不够确切,假定有人在解释先秦的作品时,把“再”解作“复也、又也”,那就完全错了。

我们要正确地了解古代的词义,就必须依靠比较好的字典和辞书。

《辞源》、《辞海》在字义的解释上比较慎重。

试看《辞海》对“劝”字的解释:【劝】去怨切,音券,愿韵。

(一)勉也。

礼表记:“使民有所劝勉愧耻以行其言”,此为劝勉他人;又论语为政:“举善而教不能则劝”,此为受教而知所劝勉。

(二)俗谓以言说使人听从曰劝。

(一)是“劝”的古义,(二)是“劝”的后起意义,《辞海》把它们分得清清楚楚,这对我们了解古代词义无疑是有帮助的。

但是《辞海》却往往把古今词义混在一起,容易令人发生误解。

试看《辞海》对“给”字所下的解释:【给】基揖切,音急,缉韵。

(一)足也。

孟子梁惠王:“秋省敛而助不给”。

(二)供也。

左传僖四年:“敢不共给”,给亦供也。

汉书张汤传:“用善书,给事尚书”,谓供给书写之事。

(三)赐与曰给。

晋书舆服志:“四望三望夹望车,形制如皂轮,王公大臣有勋德者特给之。

”按凡与人以物亦曰给。

(四)言辞捷给也。

参阅口给条。

口给的“给”是特殊的意义,这里不讨论。

(一)(二)两个意义是上古的意义,本来都不错。

(三)“赐与”和“与人以物曰给”,则是后起的意义,混在一起就分不清时代了。

我们看《辞源》、《辞海》的时候,自己要下一些判断。

从所举的例子来看,还是可以解决一些问题的。

这里(一)(二)所举的是《孟子》《左传》的例子,可见它们是上古的意义;(三)“赐与”的意义举的是《晋书》的例子,《晋书》是唐代的著作。

至于“与人以物曰给”,未举出古代的例子。

可见是后起义,至少在上古不是常用义。

但是《辞源》、《辞海》在古今词义异同方面还做得很粗疏,不能单纯依靠它所举的例子来断定词义的时代先后。

有些文字学家的专著,对古今词义的异同问题,解决得比较好,没有将古今的词义混为一谈。

他们或者只指出词的古义,例如许慎《说文》对“给”的解释是:“给,相足也。

”段玉裁在注解“给”字时说:“相足者,彼不足,此足之也,故从合。

”“对不足者供给”,这是“给”的本义,他们的注解都只解释了“给”的本义。

另外,他们还往往指出古今词义的不同,如徐灏在他的《说文解字注笺》里,对“两”字的解释是这样的:引申之,凡双行者皆曰两。

故车两轮,帛两端,屦两枚,皆以两偁(称)。

说卦传:“参天两地而倚数”,两犹耦也,重也。

许训为再,再亦重也。

今直用为一二之数,非古义矣。

徐灏的意思是说,今天“两”字当“二”字讲,不是古代的意义了。

他的意见是对的。

但是,古人由於时代的局限,他们的解释不能像现代人在词典里给词下定义那样富於科学性。

他们虽然心知其意,由於当时字书的体例不够完善,只知道用同义词解释,找不到一个适当的同义词的时候,就只能得其近似了。

许慎在“两”字下面不写“二也”,而写“再也”,已经是值得赞扬的,因为他清楚地知道“两”字不等於“二”。

他写一个“再也”,表示“重”的意思,因为他找不到更合适的同义词了。

汉语词义的研究,过去长期停留在古书训释的阶段,虽有不少成果,但目前还没有一部字典或任何别的著作解决了词义的时代差别问题。

因此,我们今天在阅读古书时,除了查阅字典和文字学专著之外,有时还需要自己利用科学方法,进行比较归纳,解决古书中遇到的词义问题。

词义在古书中的应用,是带有普遍性的;因为词义是具有社会性的,社会对它有共同的理解。

例如《左传》“再”字共见四十七次,都是“两次”(或“第二次”)的意义,没有一次是“复”的意义的。

再拿《公羊传》、《谷梁传》、《墨子》、《论语》、《庄子》、《孟子》、《荀子》等书比较,也都没有例外。

这样,我们就用确凿的事实证明了《说文》“一举而二也”的解释是不错的。

有些事实甚至是前人所没有发现的,只要进行深入的研究,必然续有发现。