日本园林发展历史源流(佛)与造园方式

- 格式:ppt

- 大小:18.58 MB

- 文档页数:75

1、宫殿式住宅建筑庭园:伴随着皇家贵族的宫殿式住宅建筑出现而发展起来的。

建筑的形式都是左右对称的,坐北朝南,庭园修建在建筑的南部。

庭园的整体布局形式大多以水池为中心,即池泉式,内有小岛,岛与岛、岸边有小桥连接,池中有供人游玩的小船。

2、净土式庭园:伴随着中国佛教思想的传入而产生的。

池泉含义转为极乐净土的黄金池,小岛或山石转为须弥山。

平等院凤凰堂、3、禅宗庭园:武家统治时代,崇尚禅宗。

在净土式庭园基础上产生。

大致分为两种:池泉*回游式庭园和枯山水庭园。

池泉*回游式庭园:围绕池泉踱步漫游中进行冥想,同时将龙门瀑布作为庭园设计的主题,并配以石桥来表现自然景观。

中国禅僧兰溪道隆将龙门瀑布引入日本庭院。

梦窗疏石天龙寺曹源池。

鹿苑寺金阁庭园枯山水庭园:梦窗疏石最早开始设计。

主题龙门瀑布和石桥。

造园手法上不适用任何水元素,利用山石和白砂等材料表现庭园的主题。

龙安寺方丈庭园4、书院式庭园:结束战争,社会改革,摆脱中国影响。

武家的宅邸建筑,空间开阔、线条简洁、室内外开放和谐。

庭园的表现特征多为池泉式庭院,池中小岛,岛上建立休息和观赏景色的亭台。

5、茶庭:庭园中所布置的茶室和茶室周围的各种添景物,如踏石、蹲踞、石灯笼等的总称。

6、池泉回游式庭园:书院式庭园与茶庭相结合的庭院形式。

桂离宫庭园。

7、大名庭:在平坦宽敞的土地上将各地名胜的风景进行再现和再造,是各地名胜的缩影。

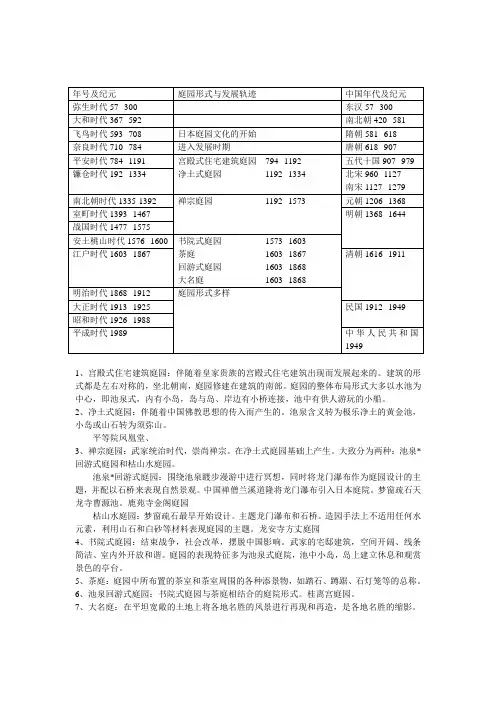

年号及纪元 庭园形式与发展轨迹 中国年代及纪元 弥生时代57--300 东汉57--300 大和时代367--592南北朝420--581 飞鸟时代593--708 日本庭园文化的开始 隋朝581--618 奈良时代710--784 进入发展时期唐朝618--907 平安时代784--1191 宫殿式住宅建筑庭园 794--1192 净土式庭园 1192--1334 五代十国907--979 镰仓时代192--1334 北宋960--1127 南宋1127--1279 南北朝时代1335-1392 禅宗庭园 1192--1573元朝1206--1368 室町时代1393--1467 明朝1368--1644战国时代1477--1575安土桃山时代1576--1600 书院式庭园 1573--1603茶庭 1603--1867 回游式庭园 1603--1868 大名庭 1603--1868 江户时代1603--1867清朝1616--1911明治时代1868--1912 庭园形式多样大正时代1913--1925 民国1912--1949 昭和时代1926--1988 平成时代1989--中华人民共和国1949--。

日本园林发展脉络【摘要】园林是一种实现人们接触自然愿望的场所,体现着经过艺术处理后,大自然美的缩影;同时也承载着非常鲜明的文化与地域特征。

日本园林作为日本传统文化的一部分,其形成和发展与时代密不可分,不仅从侧面反映了造园时期整体社会的价值观、世界观与审美倾向,同时也反映着当时人们的生活情趣及宗教信仰。

【关键词】日本园林、造园史略、造园理念、造园手法1.与中国“一衣带水”的日本的造园文化日本文化曾一度以中国文化为蓝本,从中国古老的文明中汲取营养。

日本传统的园林亦具有浓郁的东方哲学思想,究其理念与思想的原点可以追溯到中国古代道教的阴阳五行说以及对于蓬莱仙境的向往。

日本园林就是在这样的影响下发展起来,又无处不体现出日本特有的民族个性,逐步形成一种独特的造园文化。

在理念与思想上,日本园林多以大自然为主,在追求与自然和谐的同时,试图营造出一种人间乐土的境界。

2.日本园林的造园史略日本历史可分为古代、中世、近世和现代四个时代,每个时代又分成若干朝代。

其造园史亦据此而分成四个阶段。

2.1古代园林——大和时代、飞鸟时代、奈良时代、平安时代2.1.1大和时代(300年—592年)大和时代正值中国的魏晋南北朝,大和国不断像中国派出使者,学习中国文化,日本最早的史书《古事记》提到了皇家园林的情况,其特点是宫馆环池、环墙或环篱,苑内更有池、泉、游、岛及各种动植物。

园中有游船,表明日本园林一开始就和舟游结下了不解之缘。

日本园林一开始就很发达,并未经过像中国那样长久的苑囿阶段。

大和时代的园林和中国最初供帝王权贵打猎游玩的“囿”有着同样的作用。

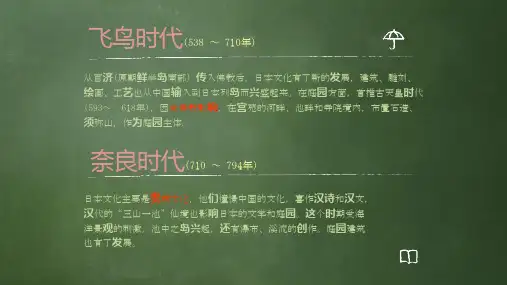

2.1.2飞鸟时代(552年—645年)日本社会由奴隶制向封建制过渡。

在从中国传入佛教后,日本文化有了新的发展,建筑、雕刻、绘画、工艺也在日本兴盛起来。

苏我最先把佛教传入日本,受中国蓬莱仙境的影响,在院子里挖地造岛,请仙人居住。

《日本书纪》推古三十四年(626年)六月条,关于苏我马子宅邸园池有如下记载“家于飞鸟河之傍,乃庭中开小池。

日本园林日本传统园林有三类:筑山庭。

平庭。

茶亭。

从形式上说,日本园林有三种主要类型:①池泉式庭园(后期为回游式庭园)②枯山水庭园③茶庭,更确切的名称是“露地”日本造园活动发展史古代园林(大和时代、飞鸟时代、奈良时代和平安时代)•形式:早期池泉园、宅院式的寝殿造庭园、作为佛寺的净土庭园•代表作:平等院凤凰堂,金阁寺中世园林(镰仓时代、室町时代和南北朝)•形式:武家式样和书院式样的宅院,宗教园林中枯山水园林流行•代表作:京都的大仙院和龙安寺近世园林(桃山时代和江户时代)•主要形式:比较大尺度的回游式庭园以及茶庭•代表作:桂离宫现代园林(明治、大正、昭和及平成时代)桂离宫及仙洞御所、修学院离宫、京都御所,号称京都的四大名园池泉庭园所谓池泉庭园,就是挖坑造园,坑里注满水,里面建上岛屿、钓鱼台、小桥、港湾这样的缩景,并用游廊连接,园子里种植花木,这就是最初的池泉庭园寝殿造庭园寝殿造园林形式是中轴式,轴线为南北向。

园中设大池,池中设中岛,岛南北用桥通,池北有广庭,广庭之北为园林主体建筑寝殿。

寝殿平面形式与唐风时期不同,不再是左右对称,而是较自由的非对称。

池南为堆山,引水分两路,一路从廊下过,一路从假山中形成瀑布流入池中,池岸点缀石组,园中植梅、松、枫和柳等植物。

人们在湖中荡漾着小舟,有音乐的伴奏,吟诗作歌或举行酒宴等活动。

不过这只是一种规范的描述,因地形的变化,湖的形状、建筑的配置等都随之自由地变化。

净土庭园在佛教进一步巩固地位的过程中,平安末期(12世纪70年代)源空开创净土宗,佛家按寝殿造园林格局演化为净土园林,流行于寺院园林之中。

许多舍宅为寺的寺园和皇家敕建或贵族捐建的寺院大多体现了净土园林特点。

园林格局依旧是中轴式、中池式和中岛式,但建筑的对称性明显保留下来。

轴线上从南至北依次是大门、桥、水池、桥、岛、桥、金堂和三尊石(指仿佛教的三座菩萨的石组)。

为与宗教仪式相结合,园林与戒坛结合,用植栽、木牌、垣墙、地形、地物、道路或帷幕把道佛界和俗界分开,石组布局用三尊佛教菩萨作为象征物。

园林史资料补充

1、日本园林

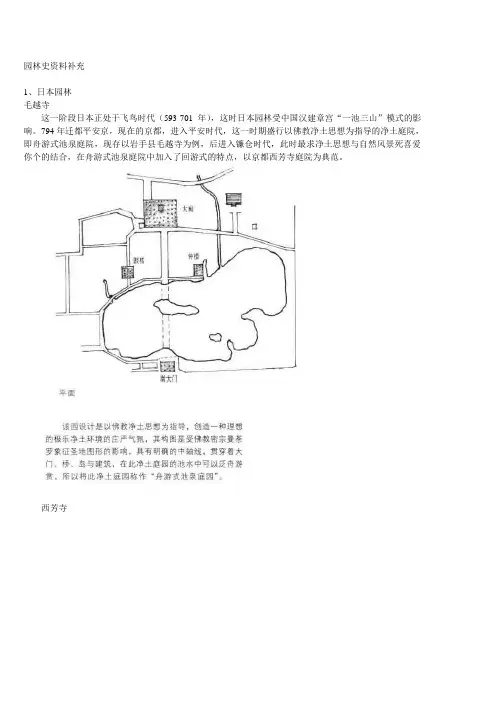

毛越寺

这一阶段日本正处于飞鸟时代(593-701年),这时日本园林受中国汉建章宫“一池三山”模式的影响。

794年迁都平安京,现在的京都,进入平安时代,这一时期盛行以佛教净土思想为指导的净土庭院,即舟游式池泉庭院,现存以岩手县毛越寺为例,后进入镰仓时代,此时最求净土思想与自然风景死喜爱你个的结合,在舟游式池泉庭院中加入了回游式的特点,以京都西芳寺庭院为典范。

西芳寺

金阁寺

银阁寺

大德寺大仙院

龙安寺

该宫位于京都西南部,因桂川(日本河流的名字)从旁流过,故称桂山庄。

由小崛远洲设计。

中国园林辋川别墅

扬州瘦西湖。

第四章内心的庭园——日本传统园林艺术一、发展简史第一时期:古代(飞鸟、奈良、平安)池泉庭:偏重于池泉为中心的园林构成。

作为住宅形式的寝殿式庭园作为佛教寺院庭园的“净土庭园”第二时期:中世时代(镰仓、南北朝、室町)武家式造庭的手法,后又演变成书院式,规模上小些。

禅宗的引入,山水式庭园、“枯山水”园、回游式山水庭园。

用立石表现群山,石间有叠水和小溪;用白砂、整形树拟水拟波,伏石和整形树拟岛拟船,以苔藓喻大千世界,以原地静观参悟形式达到境界。

第三时期:近世(桃山、江户)茶道——茶庭,为了进行茶道的礼仪而创造的一种园林形式,与茶室相配的庭园,是日本庭园艺术中很有民族特色的类型。

“佗”是茶庭的灵魂,意思是寂静、简素,在不足中体味完美,从欠缺中寻求至多。

日本的茶道有“三千家”之说,它们是指京都的表千家、里千家和武者小路千家。

茶庭的构成有垣塀(土围墙)、露地门、腰挂(用于休息的坐凳)、待合(用于等待的建筑)、蹲踞(用于茶客洗手的低矮洗手钵)、雪隐(厕所)、步石、石灯笼、水井、尘穴(尘壶,用于盛垃圾的地方)、躏口(茶客的出入口)、门口役石(出入口用于踏步、装饰、防滑的功能石)。

园林气氛是以裸露的步石象征崎岖的山间路径,以地上的松叶暗示茂盛森林,以蹲踞式的洗手钵象征圣洁泉水,以寺社的围墙、石灯笼来模仿古刹神社的肃穆清静。

这一切都是为茶道所讲究的“和、敬、清、寂”。

日本最小的庭园叫坪庭。

坪在日本是一个面积的计量单位,一坪相当于3.3平方米。

坪庭的意思就是很小的园林。

坪庭另有一名字叫“壶”,在日语的发音中与坪的发音一样。

中国有“壶中天地”的说法,也就是说体量虽小,但要素齐全,功能完善,别有一番天地。

第四时期:近现代(明治、大正、昭和、平成)手法多样化枯山水、池泉庭、茶庭、西洋式庭园等东京四大名园——桂离宫、仙洞御所、修学院离宫、京都御所日本枯山水双壁——龙安寺石庭与大德寺大仙院方丈东庭二、日本庭园的建造手法1、筑山与野筋(山的坡度很小)为了抬高主景石的位置;作为背景而不是主景石组:指不加任何人工修饰、加工状态下的自然山石的组合。

・建筑理论与历史・浅淡日本传统庭园的源与流杨 鸣 一、日本庭园发展的概况日本自公元前一、二百年起,就受到中国文化的影响,到公元8世纪的奈良时代,中、日两国交往开始日益增多,两国文化也因此得到了进一步的交流。

随着日本开始大量吸收中国的盛唐文化,使日本在社会的各个不同方面不断地受到了中国文化的影响和冲击。

日本的庭园艺术作为日本文化的一个组成部分,它在从产生、发展、并且最终成为世界上一个独特园林体系的过程中,无不以中国灿烂的汉文化作为其汲取养分的渊源,并成为其发展、演变的原动力。

在《日本书纪》等史料记载,日本早在公元3—4世纪时就出现了以池岛为骨干的庭园。

到公元6世纪中叶的飞鸟时代(公元593—709年),中国的“汉地佛教”经朝鲜半岛的百济国传入日本后,使日本的传统文化有了更新的发展。

据记载推古天皇时期,从百济国漂流而来的造园匠人“路子工”在皇居内的南庭营造了被称为“吴桥”的具有中国特色的桥梁。

随着近代考古研究发现,在飞鸟时期的日本皇室和贵族邸宅庭园中,普遍运用了中国造园艺术中的“曲水流觞”的手法和内容。

这种“曲水造园”的手法,形成了日本传统庭园的主要形式之一“池泉庭园”的雏形。

从奈良时代(公元710—793年)至平安时代(公元794—1184年),是日本本土文化的极盛时期,日本传统的庭园艺术因此得到了飞速的发展。

此时的文化表现为贵族文化,那些达官贵族们憧憬着中国的文化,喜欢中国的诗文,中国古典园林中“一池三山”的造园模式也影响着日本的庭园。

而早先由中国传入的“曲水造园”的手法此时已逐步发展成为“池泉舟游”的庭园形式,谓之“池泉庭园”,即置身于碧波清水之上,静听丝竹,吟诗作赋。

在奈良时代后期,一些符合日本人情趣的庭园细部处理手法开始出现,例如在水景处理上以表现海景为主,而在洲浜、汀线、岸边等方面的处理上也渐渐地体现出日本人所特有的喜好。

到了平安时代被称为“寝殿造”式的皇室和贵族的宅院建筑体系形成,与之相匹配的寝殿造系庭园呼之欲出。