普朗克黑体辐射量子理论

- 格式:pdf

- 大小:1.40 MB

- 文档页数:24

量子力学解释黑体辐射谱黑体辐射谱是指由具有完全吸收和完全发射性质的物体所辐射出的电磁波谱。

在经典物理学中,黑体辐射无法得到很好的解释,而量子力学的发展则提供了更准确的解释和计算方法。

量子力学的基本原理是,微观粒子的能量是量子化的,也就是说,存在一个最小的能量单位,即光子。

光子是电磁波的粒子化表现,其能量与光的频率有关系,由普朗克公式E=hf给出,其中h为普朗克常数,f为光的频率。

在黑体辐射中,物体吸收的能量会导致其内部电子发生激发和跃迁,而发射出的能量会形成辐射光子。

根据量子力学的原理,能量的量子化导致了辐射光子的能量也是离散的。

具体来说,当物体处于较高的温度时,其内部的电子会被激发到较高的能级上,当电子从一个能级跃迁到另一个能级时,能量差可以用一个光子的能量来表示,这个光子的能量对应着一个特定的波长或频率。

根据量子力学的理论,我们可以计算出黑体辐射谱的分布。

普朗克黑体辐射定律给出了黑体辐射功率与波长或频率的关系。

根据定律,黑体辐射功率与波长的关系可以用一个公式来表示,即普朗克公式:B(λ, T) = (2hc^2/λ^5) × (1/(e^(hc/λkT) - 1)其中,B(λ, T)表示单位时间内单位面积的黑体辐射功率,λ表示波长,T表示温度,h为普朗克常数,c为光速,k为玻尔兹曼常数。

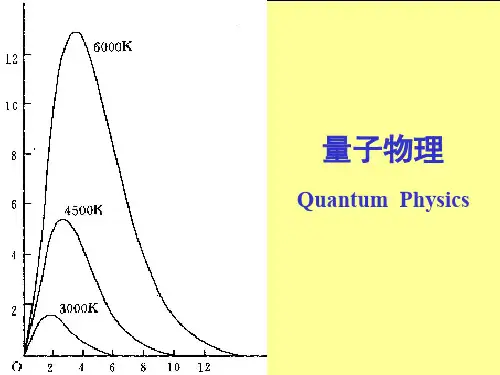

根据普朗克公式,我们可以得到黑体辐射谱的分布图像,即黑体辐射谱线。

在低频段(长波段),辐射能量较低,谱线呈现为一个平缓的曲线;随着频率的增加,能量也随之增加,曲线逐渐变得陡峭。

当频率趋近于无穷大时,辐射能量趋于零。

这个分布被称为黑体辐射曲线,也被称为普朗克曲线。

量子力学的解释还提供了对黑体辐射的理论计算。

通过量子力学的数学模型,我们可以计算特定温度下的黑体辐射谱线,并与实验数据进行比较。

这种计算可以更准确地描述和解释黑体辐射的特性。

总的来说,量子力学提供了对黑体辐射谱的解释和计算方法。

通过量子化的能量和光子的概念,我们可以理解和描述黑体辐射谱线的分布规律。

the historical development of quantum theory量子理论是二十世纪最重要的科学发现之一,它改变了我们对世界的认识。

量子理论的发展是一段漫长而充满曲折的历史。

以下是量子理论的历史发展:1900年,德国物理学家马克斯·普朗克提出了黑体辐射理论,这是量子理论的开端。

普朗克发现,无法用经典物理学解释黑体辐射的特性。

他假设能量是以离散的量子形式发射和吸收的,这个假设引发了量子化概念的诞生。

1905年,爱因斯坦在他的光电效应论文中提出了光是以粒子形式存在的理论,这个理论被称为光量子说,它也是量子理论的重要组成部分。

1913年,尼尔斯·玻尔提出了玻尔模型,该模型可以解释氢原子的光谱线。

这个模型的关键是电子只能在特定的能级中运动,并且电子在跃迁时会释放或吸收能量。

1925年,德国物理学家维尔纳·海森伯提出了著名的不确定性原理,它指出,我们不能同时精确地测量一个粒子的位置和动量。

这个原理改变了我们对粒子的认识。

1926年,奥地利物理学家埃尔温·薛定谔提出了薛定谔方程式,这个方程式描述了量子系统的演化。

它也是量子力学的基础。

1927年,英国物理学家保罗·狄拉克提出了狄拉克方程式,它描述了电子的行为,并预测了反物质的存在。

1935年,爱因斯坦、波多尔斯基和罗森提出了著名的EPR实验,这个实验证明了量子纠缠现象的存在。

这个实验也引发了量子信息学的发展。

以上是量子理论的历史发展的一些重要事件。

现在,量子理论已经成为现代物理学的重要分支,它在许多领域有着广泛的应用,包括计算机、通信和加密等。

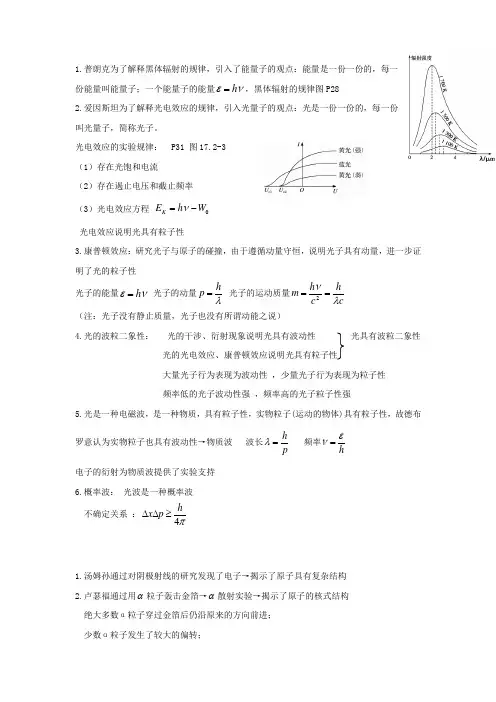

1.普朗克为了解释黑体辐射的规律,引入了能量子的观点:能量是一份一份的,每一份能量叫能量子;一个能量子的能量νεh =,黑体辐射的规律图P282.爱因斯坦为了解释光电效应的规律,引入光量子的观点:光是一份一份的,每一份叫光量子,简称光子。

光电效应的实验规律: P31 图17.2-3(1)存在光饱和电流(2)存在遏止电压和截止频率(3)光电效应方程 0W h E K -=ν光电效应说明光具有粒子性3.康普顿效应:研究光子与原子的碰撞,由于遵循动量守恒,说明光子具有动量,进一步证明了光的粒子性光子的能量νεh = 光子的动量λh p = 光子的运动质量c h c h m λν==2 (注:光子没有静止质量,光子也没有所谓动能之说)4.光的波粒二象性: 光的干涉、衍射现象说明光具有波动性 光具有波粒二象性 光的光电效应、康普顿效应说明光具有粒子性大量光子行为表现为波动性 ,少量光子行为表现为粒子性 频率低的光子波动性强 ,频率高的光子粒子性强5.光是一种电磁波,是一种物质,具有粒子性,实物粒子(运动的物体)具有粒子性,故德布罗意认为实物粒子也具有波动性→物质波 波长p h =λ 频率h εν= 电子的衍射为物质波提供了实验支持6.概率波: 光波是一种概率波不确定关系 :π4h p x ≥∆∆1.汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子→揭示了原子具有复杂结构2.卢瑟福通过用α粒子轰击金箔→α散射实验→揭示了原子的核式结构绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进;少数α粒子发生了较大的偏转;极少数α粒子的偏转超过90°;④甚至有的几乎达到180°而被反弹回来。

3.原子的核式结构学说:在原子的中间存在一个很小的核,原子核集中了全部正电荷和几乎所有质量,电子绕核高速旋转4.经典的电磁理论与原子的核式结构的矛盾: 电子绕核作圆周运动,有加速度,必向外辐射能量,最终电子将落回原子核→原子是不稳定的 −−−←矛盾原子是稳定的 如果电子在落回原子核过程中,向外辐射能量(光)的频率等于电子运动频率,电子运动频率是连续变化的→原子光谱是连续光谱−−−←矛盾原子光谱是明线光谱 5.玻尔理论:定态假设:原子系统只能存在于一系列不连续的能量状态中(E 1、E 2、E 3···),在这些状态中,电子绕核作加速运动而不辐射能量,这种状态称这为原子系统的稳定状态(定态) 轨道量子化假设:原子处于一系列不连续的能量状态,对应核外电子只能处于一系列不连续的轨道上运动 12r n r n = 能级假设:原子的一系列不连续的能量21n E E n =6.玻尔理论的应用:氢原子光谱 氢原子的轨道半径:12r n r n = (n =1,2,3,…),其中r 1为基态半径,其数值为r 1=0.53×10-10 m 。

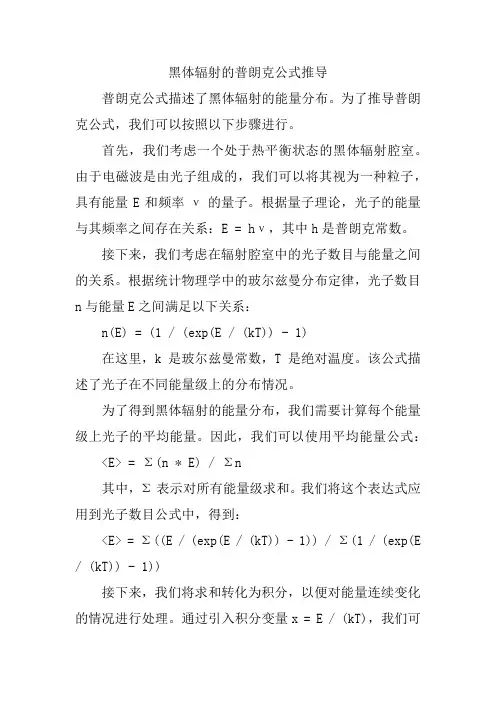

黑体辐射的普朗克公式推导普朗克公式描述了黑体辐射的能量分布。

为了推导普朗克公式,我们可以按照以下步骤进行。

首先,我们考虑一个处于热平衡状态的黑体辐射腔室。

由于电磁波是由光子组成的,我们可以将其视为一种粒子,具有能量E和频率ν的量子。

根据量子理论,光子的能量与其频率之间存在关系:E = hν,其中h是普朗克常数。

接下来,我们考虑在辐射腔室中的光子数目与能量之间的关系。

根据统计物理学中的玻尔兹曼分布定律,光子数目n与能量E之间满足以下关系:n(E) = (1 / (exp(E / (kT)) - 1)在这里,k是玻尔兹曼常数,T是绝对温度。

该公式描述了光子在不同能量级上的分布情况。

为了得到黑体辐射的能量分布,我们需要计算每个能量级上光子的平均能量。

因此,我们可以使用平均能量公式:<E> = Σ(n * E) / Σn其中,Σ表示对所有能量级求和。

我们将这个表达式应用到光子数目公式中,得到:<E> = Σ((E / (exp(E / (kT)) - 1)) / Σ(1 / (exp(E / (kT)) - 1))接下来,我们将求和转化为积分,以便对能量连续变化的情况进行处理。

通过引入积分变量x = E / (kT),我们可以将上述表达式重写为:<E> = ∫((x^3 / (exp(x) - 1)) / ∫(x^2 / (exp(x) - 1))这就是普朗克公式的推导过程。

最后,我们可以根据上述公式计算不同温度下黑体辐射的能量分布。

需要注意的是,上述推导过程涉及了一些复杂的数学运算和近似方法,包括积分转换、级数展开等。

因此,要完整地推导出普朗克公式需要更详细的数学推导。

黑体辐射的量子假说

黑体辐射的量子假说是指根据普朗克的量子理论,黑体辐射的能量不是连续分布的,而是以离散的能量量子形式存在的。

普朗克在1900年提出了辐射的量子假说,他认为辐射的能量

只能以离散的形式传播,且每个能量量子的大小与频率呈正比。

这个能量量子被称为普朗克常数,记作h。

根据量子假说,辐

射能量E与频率ν之间的关系为E = hν,其中h约等于

6.62607015 × 10^-34 J·s。

量子假说的提出解决了经典物理学中的紫外灾变问题,即根据经典电动力学理论,黑体辐射的能量应该是无限大的。

量子假说进一步奠定了量子力学的基础,推动了对微观世界的探索,对现代物理学的发展产生了巨大的影响。

量⼦⼒学:普朗克关于⿊体辐射的研究从⿊体辐射到现在,我们好像刚刚来过!——灵遁者我们不能⼀下⼦解决所有问题,很多问题需要时间,这是⼀个客观的现象。

由研究对象本⾝或时代背景限制所造成。

⽐如要研究⽉⾷,⽇⾷的规律,超新星的爆发,太阳风等现象。

这些现象本⾝不常发⽣,超新星爆发⼀般是⼏⼗年⼀次,那么你如何快速搞清楚呢?⼀个⼈的⼀⽣,也许只能见⼀次吧。

所以书籍和知识传递就变的异常重要。

⼀个⼈的⽣命是有限的,但很多后代的⽣命连续起来,也还是可观的。

我收到了读者的反馈,建议我增加关于⿊体辐射的内容。

其实这些内容,在本书中的章节中,有提到了。

但我还是觉得读者反馈的意见是不错的。

⽐较⿊体辐射是量⼦⼒学的开端事件,所以就有了本章的内容。

我们知道任何物体都具有不断辐射、吸收、发射电磁波的本领。

⿊体辐射能量按波长的分布仅与温度有关。

辐射出去的电磁波在各个波段是不同的,也就是具有⼀定的谱分布。

这种谱分布与物体本⾝的特性及其温度有关,因⽽被称之为热辐射。

为了研究不依赖于物质具体物性的热辐射规律,物理学家们定义了⼀种理想物体——⿊体(blackbody),以此作为热辐射研究的标准物体。

⿊体的定义就是:在任何条件下,对任何波长的外来辐射完全吸收⽽⽆任何反射的物体,即吸收⽐为1的物体。

在⿊体辐射中,随着温度不同,光的颜⾊各不相同,⿊体呈现由红——橙红——黄——黄⽩——⽩——蓝⽩的渐变过程。

某个光源所发射的光的颜⾊,看起来与⿊体在某⼀个温度下所发射的光颜⾊相同时,⿊体的这个温度称为该光源的⾊温。

“⿊体”的温度越⾼,光谱中蓝⾊的成份则越多,⽽红⾊的成份则越少。

例如,⽩炽灯的光⾊是暖⽩⾊,其⾊温表⽰为4700K,⽽⽇光⾊荧光灯的⾊温表⽰则是6000K。

正是对于⿊体的研究,使⾃然现象中的量⼦效应被发现。

⽽在现实中⿊体辐射是不存在的,只有⾮常近似的⿊体(好⽐在⼀颗恒星或⼀个只有单⼀开⼝的空腔之中)。

理想的⿊体可以吸收所有照射到它表⾯的电磁辐射,并将这些辐射转化为热辐射,其光谱特征仅与该⿊体的温度有关,与⿊体的材质⽆关。

普朗克黑体辐射定律最早提出能量子一百多年前,弗里德里希普朗克(1900获诺贝尔物理学奖得主)发表了一篇里程碑式的论文,该论文中提出了普朗克黑体辐射定律,并最早提出了能量子的概念。

该论文印刷在1900年1月的柏林的Berliner physikalische Gesellschaft的会议上,并在1901年的“诺贝尔生理学奖和医学奖”奖状中印制出版。

该研究如今仍然是物理学和化学的基础,是最具影响力的物理学理论之一。

普朗克黑体辐射定律表明,当放置在一个温度为定值的空腔中时,黑体会发射出一定波长的光,且这些光会被被空腔中反射体反射。

这些波长分布有规律,称为“普朗克黑体辐射谱”。

在这个定律中,普朗克提出了“能量子”,即激发黑体时需要消耗的能量的概念。

这个概念的存在使得量子力学的发展成为可能。

能量子的出现表明,能量不是连续的,而是离散的。

这个概念使得物理学家们能够更好地理解某些物理现象,例如黑体辐射谱。

在这种情况下,能量是离散的,以特定的波长强度形式分布在各个频率之间。

确定这些能量级的概念帮助物理学家们更深入地理解电磁辐射和量子效应。

普朗克黑体辐射定律也是当今光学技术和无线电技术的基础理论之一。

例如,它是使得从火星上传回的信息有效传输的基础定律。

它可以被用来加密和解密信息,也可以用来测量物体的温度,大小,以及识别颜色。

普朗克黑体辐射定律也被用来定义视觉特性,甚至是摄影技术。

生物学界也曾借鉴普朗克黑体辐射定律来研究和分析光对有机体的影响。

这样一来,普朗克黑体辐射定律也可以被用于生物学领域之中。

同样地,普朗克黑体辐射定律在医学科学中也被普遍应用,例如全身核磁共振成像。

今天,普朗克黑体辐射定律仍然被广泛应用于无数学科领域,所以,它仍然是物理学和化学的重要理论。

同时,普朗克黑体辐射定律也表明了能量量子化的概念,这种概念为量子力学的发展和当今的物理理论的发展提供了基础。

普朗克黑体辐射定律最早提出能量子

普朗克黑体辐射定律是一种热力学定律,它是由德国民族的科学家弗里德里希普朗克于1900年提出的。

它提出,当一个物体处于热平衡(温度相同)状态时,它会散发出一定的光子,这一规律被称为普朗克黑体辐射定律。

它的核心概念是,当源物体处于热平衡,它会发出特定辐射强度随温度的变化而变化的辐射。

虽然这一定律最初是用于描述物体在大尺度上的行为,但它同样可以用于描述微观世界。

实际上,最早提出能量子的概念是出于1905年马克斯普朗克对普朗克黑体辐射定律的研究。

在此之前,人们对于物质只有模糊的概念,以为物质是由分子和原子组成,而实际上它是由更小的粒子组成的,这些粒子被称之为能量子,而普朗克的研究为理解能量子、进一步了解光子的特性及其作用提供了理论基础。

普朗克黑体辐射定律提供了一种方式,将物理学观测和实验观察结果与物理模型相匹配,而物理模型最终提出的能量子理论可以解释大量的物理实验。

例如,能量子理论提出,特定波长的光子需要拥有特定的能量,从而解释不同类型的物质可以扩散特定波长的光子,从而能够更自然地解释物质行为。

普朗克黑体辐射定律还是一种重要的物理定律,它打破了物质的死板观念,使人们更加深入的理解物理的本质,从而使得许多物理理论可以更深入、更加精确的解释。

它提出的能量子理论解释了物体行为的原理,及其相互作用,这也是现代物理学发展的重要基础。

总之,普朗克黑体辐射定律是一种重要的热力学定律,它提出了

辐射强度随温度变化而变化的定律。

而最早提出能量子理论的概念却是出于普朗克黑体辐射定律的研究,这种理论为我们深入理解物质的本质,了解物质的行为,分析物质的相互作用提供了重要的参考。

普朗克黑体辐射量子理论普朗克的假设在热力学中,黑体(Black body),是一个理想化的物体,它能够吸收外来的全部电磁辐射,并且不会有任何的反射和透射。

随着温度上升,黑体所辐射出来的电磁波则称为黑体辐射。

“紫外灾难”:在经典统计理论中,能量均分定律预言黑体辐射的强度在紫外区域会发散至无穷大,这和事实严重违背马克斯·普朗克于1900年建立了黑体辐射定律的公式,并于1901年发表。

其目的是改进由威廉·维恩提出的维恩近似(至于描述黑体辐射的另一公式:由瑞利勋爵和金斯爵士提出的瑞利-金斯定律,其建立时间要稍晚于普朗克定律。

由此可见瑞利-金斯公式所导致的“紫外灾难”并不是普朗克建立黑体辐射定律的动机。

)。

维恩近似在短波范围内和实验数据相当符合,但在长波范围内偏差较大;而瑞利-金斯公式则正好相反。

普朗克得到的公式则在全波段范围内都和实验结果符合得相当好。

在推导过程中,普朗克考虑将电磁场的能量按照物质中带电振子的不同振动模式分布。

得到普朗克公式的前提假设是这些振子的能量只能取某些基本能量单位的整数倍,这些基本能量单位只与电磁波的频率有关,并且和频率成正比。

这即是普朗克的能量量子化假说,这一假说的提出比爱因斯坦为解释光电效应而提出的光子概念还要至少早五年。

然而普朗克并没有像爱因斯坦那样假设电磁波本身即是具有分立能量的量子化的波束,他认为这种量子化只不过是对于处在封闭区域所形成的腔内的微小振子而言的,用半经典的语言来说就是束缚态必然导出量子化。

普朗克没能为这一量子化假设给出更多的物理解释,他只是相信这是一种数学上的推导手段,从而能够使理论和经验上的实验数据在全波段范围内符合。

不过最终普朗克的量子化假说和爱因斯坦的光子假说都成为了量子力学的基石。

爱因斯坦的光电子假设截止电压,最大动能,极限频率,几乎瞬时发射,偏振方向经典理论无法完美解释以上现象1905年,爱因斯坦发表论文《关于光的产生和转化的一个试探性观点》,对于光电效应给出另外一种解释。

普朗克的假设在热力学中,黑体(Black body),是一个理想化的物体,它能够吸收外来的全部电磁辐射,并且不会有任何的反射和透射。

随着温度上升,黑体所辐射出来的电磁波则称为黑体辐射。

“紫外灾难”:在经典统计理论中,能量均分定律预言黑体辐射的强度在紫外区域会发散至无穷大,这和事实严重违背马克斯·普朗克于1900年建立了黑体辐射定律的公式,并于1901年发表。

其目的是改进由威廉·维恩提出的维恩近似(至于描述黑体辐射的另一公式:由瑞利勋爵和金斯爵士提出的瑞利-金斯定律,其建立时间要稍晚于普朗克定律。

由此可见瑞利-金斯公式所导致的“紫外灾难”并不是普朗克建立黑体辐射定律的动机。

)。

维恩近似在短波范围内和实验数据相当符合,但在长波范围内偏差较大;而瑞利-金斯公式则正好相反。

普朗克得到的公式则在全波段范围内都和实验结果符合得相当好。

在推导过程中,普朗克考虑将电磁场的能量按照物质中带电振子的不同振动模式分布。

得到普朗克公式的前提假设是这些振子的能量只能取某些基本能量单位的整数倍,这些基本能量单位只与电磁波的频率有关,并且和频率成正比。

这即是普朗克的能量量子化假说,这一假说的提出比爱因斯坦为解释光电效应而提出的光子概念还要至少早五年。

然而普朗克并没有像爱因斯坦那样假设电磁波本身即是具有分立能量的量子化的波束,他认为这种量子化只不过是对于处在封闭区域所形成的腔内的微小振子而言的,用半经典的语言来说就是束缚态必然导出量子化。

普朗克没能为这一量子化假设给出更多的物理解释,他只是相信这是一种数学上的推导手段,从而能够使理论和经验上的实验数据在全波段范围内符合。

不过最终普朗克的量子化假说和爱因斯坦的光子假说都成为了量子力学的基石。

爱因斯坦的光电子假设截止电压,最大动能,极限频率,几乎瞬时发射,偏振方向经典理论无法完美解释以上现象1905年,爱因斯坦发表论文《关于光的产生和转化的一个试探性观点》,对于光电效应给出另外一种解释。

他将光束描述为一群离散的量子,现称为光子,而不是连续性波动。

从普朗克黑体辐射定律,爱因斯坦推论,组成光束的每一个量子所拥有的能量等于频率乘以一个常数,现称为普朗克常数。

假若光子的频率大于某极限频率,则这光子拥有足够能量来使得一个电子逃逸,造成光电效应。

爱因斯坦的论述解释了为甚么光电子的能量只与频率有关,而与光强度无关。

虽然光束的光强度很微弱,只要频率足够高,则会产生一些高能量光子来促使束缚电子逃逸。

尽管光束的光强度很剧烈,由于频率太低,无法给出任何高能量光子来促使束缚电子逃逸。

爱因斯坦的论述极具想像力与说服力,但却遭遇到学术界强烈的抗拒,这是因为它与詹姆斯·麦克斯韦所表述,而且经过严格理论检验、通过精密实验证明的光的波动理论相互矛盾,它无法解释光波的折射性与相干性,更一般而言,它与物理系统的能量“无穷可分性假说”相互矛盾。

甚至在实验证实爱因斯坦的光电效应方程正确无误之后,强烈抗拒仍旧延续多年。

爱因斯坦的发现开启了的量子物理的大门,爱因斯坦因为“对理论物理学的成就,特别是光电效应定律的发现”荣获1921年诺贝尔物理学奖。

根据波粒二象性,该效应也可以用波动概念来分析,完全不需用到光子概念。

威利斯·兰姆与马兰·斯考立(Marlan Scully)于1969年证明这理论。

爱因斯坦的论文很快地引起美国物理学者罗伯特·密立根的注意,但他也不赞同爱因斯坦的理论。

之后十年,他花费很多时间做实验研究光电效应。

他发现,增加阴极的温度,光电子最大能量不会跟着增加。

他又证实光电疲劳现象是因氧化作用所产生的杂质造成,假若能够将清洁干净的阴极保存于高真空内,就不会出现这种现象了。

1916年,他证实了爱因斯坦的理论正确无误,并且应用光电效应直接计算出普朗克常数。

密立根因为“关于基本电荷以及光电效应的工作”获颁1923年诺贝尔物理学奖。

光电效应的一些数量关系:逸出功是从金属表面发射出一个光电子所需要的最小能量。

光子的频率必须大于金属特征的极限频率,才能给予电子足够的能量克服逸出功。

逸出功与极限频率之间的关系为;其中,是普朗克常数,是光频率为的光子的能量。

克服逸出功之后,光电子的最大动能为;其中,是光频率为的光子所带有并且被电子吸收的能量。

实际物理要求动能必须是正值,因此,光频率必须大于或等于极限频率,光电效应才能发生光电效应的一些应用:光电倍增管,金箔验电器,光电子能谱学,航天器,月球尘,夜视仪等等。

康普顿效应康普顿效应首先在1923年由美国华盛顿大学物理学家康普顿观察到,并在随后的几年间由他的研究生吴有训进一步证实。

康普顿因发现此效应而获得1927年的诺贝尔物理学奬。

这个效应反映出光不仅仅具有波动性。

此前汤姆孙散射的经典波动理论并不能解释此处波长偏移的成因,必须引入光的粒子性。

这一实验说服了当时很多物理学家相信,光在某种情况下表现出粒子性,光束类似一串粒子流,而该粒子流的能量与光频率成正比。

在引入光子概念之后,康普顿散射可以得到如下解释:电子与光子发生弹性碰撞,电子获得光子的一部分能量而反弹,失去部分能量的光子则从另一方向飞出,整个过程中总动量守恒。

波函数公设:量子力学第一条公设:分束器是50%反射,50%透射,如果将光子理解成经典的粒子,那么在两个探测器中各有50%概率检测到光子,但是实际上只有在其中一个探测器上检测到光子。

经典解释:经过第一个分束器,电子分成两束,为了区分它们,我们记为a状态和b状态。

有50%概率处于a状态,50%概率处于b 状态,经过第二个探测器,a状态的光子又有50%的概率变成b状态,或者50%概率保持a状态不变,两次透镜的结果是,0.5×0.5=0.25的概率在探测器检测到,对于b状态光子可以得到同样的结论,于是两个探测器检测到光子概率各占50%。

量子力学解释:必要的数学补充:线性代数:矢量(向量)向量空间中的任一个矢量我们可以用一个符号来表示,例如a,b,c等等,但在量子力学中我们常常用|a>,|b>来表示,这个记号叫Dirac符号,作用之一是强调这是一个矢量,方便与前面的复系数区分,例如c|a>我们明白是个复数乘以矢量a,不然写成ca意义就不明显了。

基与线性无关习题:证明(1,-1),(1,2),(2,1)是线性无关的线性算子与矩阵习题:Pauli矩阵内积习题:习题:特征值和特征向量伴随和厄米算子量子力学的波函数公设:态叠加原理:回到我们的系统….(推导)光的干涉的粒子解释:量子力学的哥本哈根诠释认为光子的干涉是单个光子波函数的几率幅叠加,波函数是一种几率波,其复振幅(几率幅)的模平方正比于对应的状态(本征态)发生的几率。

以双缝干涉为例,对于每个光子而言,其状态都为从两条狭缝中的每一条经过的量子态的叠加:其中、分别对应从狭缝1、狭缝2经过的量子态,几率幅、对应这一光子从狭缝1和狭缝2出射的各自几率,其本身是一个复数。

而光检测器探测到这一光子的几率,从统计上看也就是光检测器探测到的光强,是几率幅叠加之后的模平方:这一表达和经典的电磁波的矢量叠加非常相似——实际上,如果将上面的量子态、用具体的电磁波形式来代换,即用电磁场来表示光子的波函数,在形式上能得到和经典干涉相同的结论。

然而,这种等效从根本上是错误的,因为电磁场是一个可观测量,而波函数在哥本哈根诠释中是一个不可观测量;从光子角度所看到的双缝实验是单个光子本身几率波的干涉,而几率也是单个光子出现在特定量子态的几率,而不是位于特定量子态的光子数量。

关于这一点,保罗·狄拉克在《量子力学原理》中做了说明:“在量子力学发现以前不久,人们就已了解到,光波和光子之间的联系必须是统计的性质。

然而,他们没有清楚地了解到,波函数告诉我们的是一个光子在一特定位置上的几率,而不是在那个位置上可能有的光子数目。

这一区别的重要性可在下面看清楚。

假定我们令大量光子组成的光束分裂为两个强度相等的部分。

按照光束的强度与其中可能的光子数目相联系的假定,我们就会得到,光子总数的一般分别走入每一组分。

现在,如果使这两个组分互相干涉,我们就得要求,在一个组分中的一个光子能够与另一组分中的一个光子互相干涉。

在某些情况下,这两个光子就要互相抵消,而在另一些情况下,它们就要产生四个光子。

这样一来,就会和能量守恒相矛盾了。

而新的理论把波函数与一个光子的几率联系起来,就克服了这一困难,因为这个理论认定,每一光子都是部分地走入两个组分中的每一个。

这样,每一个光子只与它自己发生干涉。

从来不会出现两个不同的光子之间的干涉。

”——保罗·狄拉克,《量子力学原理》第四版,第一章第3节德布罗意波where is the wavelength, is the Planck constant, is the momentum, is the rest mass, is the velocity and is the speed of light in a vacuum."This theory set the basis of wave mechanics. It was supported by Einstein, confirmed by the electron diffraction experiments of Davisson and Germer, and generalized by the work of Schrödinger.玻尔的氢原子理论定态条件原子只能够稳定地存在于一系列的离散的能量状态之中,称为定态,原子要有任何能量的改变,都必须要在两个定态之间以跃迁的方式进行;所以电子只能处在一系列分立的定态上,并且不产生电磁辐射。

频率条件当两个定态间的跃迁时,以电磁波的形式放出或吸收能量,其频率的值为是唯一的并且有:结合里德伯公式可以得到代入电子能量的表达式可以得到电子运动的轨道半径:结果根据以上条件可以计算出,电子的能量:其中α是精细结构常数,其大小约为1/137。

电子的轨道半径:里德伯常数:由玻尔模型可以计算出几个表征原子常用的物理量:电子的第一轨道半径(n=1):通常用a0表示,称为玻尔半径。

电子在第一个轨道上运动的速度(n=1):称为玻尔第一速度,它表示电子在原子中的运动速度通常约为光速的1/137。

将氢原子的电子从基态移动到无限远处所需要的能量,即氢原子的电离能:所以氢原子电子基态的能量约为-13.6eV。

其余各态的能量为:玻尔根据对应原理,结合里德伯公式提出了角动量量子化条件:玻尔模型的验证玻尔模型的困难玻尔模型将经典力学的规律应用于微观的电子,不可避免地存在一系列困难。

根据经典电动力学,做加速运动的电子会辐射出电磁波,致使能量不断损失,而玻尔模型无法解释为什么处于定态中的电子不发出电磁辐射。