古书注解

- 格式:doc

- 大小:17.50 KB

- 文档页数:5

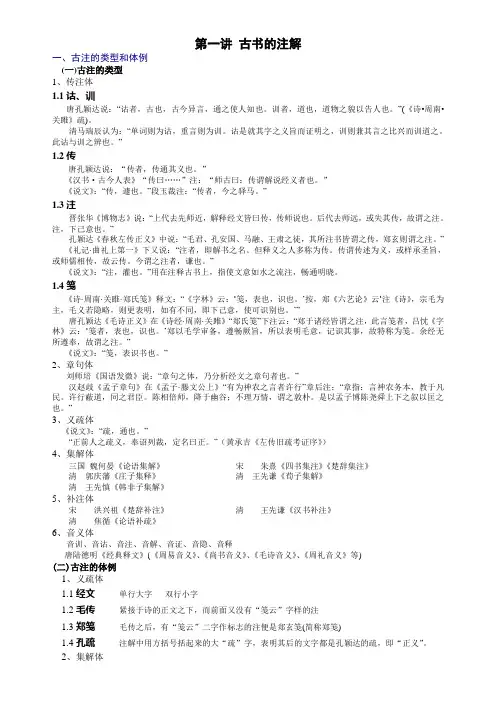

第一讲古书的注解一、古注的类型和体例(一)古注的类型1、传注体1.1诂、训唐孔颖达说:“诂者,古也,古今异言,通之使人知也。

训者,道也,道物之貌以告人也。

”(《诗•周南•关雎》疏)。

清马瑞辰认为:“单词则为诂,重言则为训。

诂是就其字之义旨而证明之,训则兼其言之比兴而训道之。

此诂与训之辨也。

”1.2传唐孔颖达说:“传者,传通其义也。

”《汉书·古今人表》“传曰……”注:“师古曰:传谓解说经义者也。

”《说文》:“传,遽也。

”段玉裁注:“传者,今之驿马。

”1.3注晋张华《博物志》说:“上代去先师近,解释经文皆曰传,传师说也。

后代去师远,或失其传,故谓之注。

注,下己意也。

”孔颖达《春秋左传正义》中说:“毛君、孔安国、马融、王肃之徒,其所注书皆谓之传,郑玄则谓之注。

”《礼记·曲礼上第一》下又说:“注者,即解书之名。

但释义之人多称为传。

传谓传述为义,或样承圣旨,或师儒相传,故云传。

今谓之注者,谦也。

”《说文》:“注,灌也。

”用在注释古书上,指使文意如水之流注,畅通明晓。

1.4笺《诗·周南·关睢·郑氏笺》释文:“《字林》云:…笺,表也,识也。

‟按,郑《六艺论》云…注《诗》,宗毛为主,毛义若隐略,则更表明,如有不同,即下己意,使可识别也。

‟”唐孔颖达《毛诗正义》在《诗经·周南·关雎》“郑氏笺”下注云:“郑于诸经皆谓之注,此言笺者,吕忱《字林》云:…笺者,表也,识也。

‟郑以毛学审备,遵畅厥旨,所以表明毛意,记识其事,故特称为笺。

余经无所遵奉,故谓之注。

”《说文》:“笺,表识书也。

”2、章句体刘师培《国语发微》说:“章句之体,乃分析经文之章句者也。

”汉赵歧《孟子章句》在《孟子·滕文公上》“有为神农之言者许行”章后注:“章指:言神农务本,教于凡民。

许行蔽道,同之君臣。

陈相倍师,降于幽谷;不理万情,谓之敦朴。

是以孟子博陈尧舜上下之叙以匡之也。

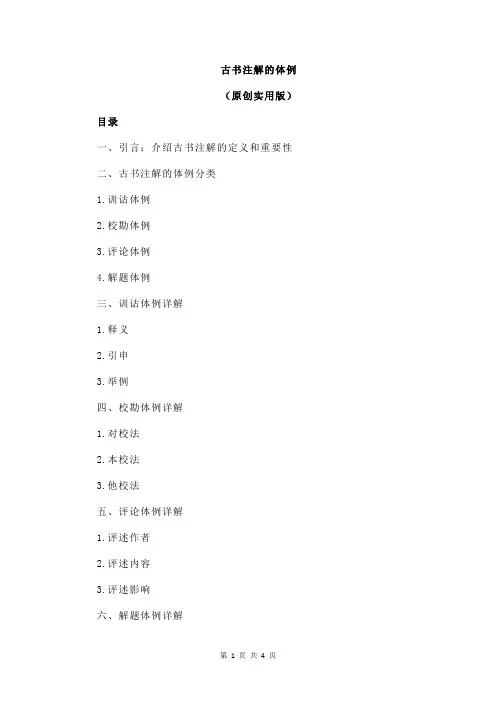

古书注解的体例(原创实用版)目录一、引言:介绍古书注解的定义和重要性二、古书注解的体例分类1.训诂体例2.校勘体例3.评论体例4.解题体例三、训诂体例详解1.释义2.引申3.举例四、校勘体例详解1.对校法2.本校法3.他校法五、评论体例详解1.评述作者2.评述内容3.评述影响六、解题体例详解1.题目来源2.题目意义3.题目作用七、结论:总结古书注解的体例及其对现代的意义正文一、引言古书注解,顾名思义,是对古代典籍的解释和说明。

在我国悠久的历史中,古书注解一直扮演着传承文化、解读经典的重要角色。

对古书进行注解,不仅能使后人更好地理解和传承古代文化,还能为现代研究者提供丰富的史料和学术依据。

因此,研究古书注解的体例,对于我们认识古代学术思想和文化传承具有重要意义。

二、古书注解的体例分类古书注解的体例主要分为以下四种:训诂体例、校勘体例、评论体例和解题体例。

1.训诂体例:主要对古书中的词语进行解释,包括释义、引申和举例等。

2.校勘体例:主要对古书的文字进行校对和勘误,包括对校法、本校法和他校法等。

3.评论体例:主要对古书的作者、内容和影响进行评述,包括评述作者、评述内容和评述影响等。

4.解题体例:主要对古书的题目进行解析,包括题目来源、题目意义和题目作用等。

三、训诂体例详解训诂体例是对古书中词语的解释,具体包括以下三个方面:1.释义:对词语的本义进行解释,帮助读者理解词语的基本含义。

2.引申:对词语的引申义进行解释,帮助读者了解词语在实际应用中的发展变化。

3.举例:列举古书中词语的具体用法,帮助读者更加直观地了解词语的意义和用法。

四、校勘体例详解校勘体例是对古书中文字的校对和勘误,具体包括以下三种方法:1.对校法:将古书中的文字与同一著作的其他版本进行对照,以发现并改正文字错误。

2.本校法:通过对古书中的文字本身进行分析,如字形、字义等,发现并改正文字错误。

3.他校法:借助其他著作、史料等对古书中的文字进行校对,以发现并改正文字错误。

古书注解(共五则)第一篇:古书注解古注的类型古书的注解由于作注的角度不同,侧重点不同,因而有不同的体式和名称,大致可以分为传注体、章句体、义疏体、集解体、补注体、音义体等。

1.传注体所谓“传注体”,是一种以解释词义为主的古注类型,多用于解释古书正文。

属于传注体的注释,名称繁多,最常见的有诂、训、传、注、笺等名称。

诂、训,笼统说来没有什么区别,凡侧重于字词、名物解释的,一般称作“诂”(通作“故”)、“训”。

《汉书·艺文志》著录鲁、齐、韩三家诗各有“故”数十卷。

清马其昶有《老子故》,徐孚吉有《尔雅故》。

汉高诱作《淮南子注》,在原书每篇题目下加一“训”字,清王?运注《论语》,书题《论语训》,都是这样的例子。

古人对诂、训之别做过辨析,唐孔颖达说:“诂者,古也,古今异言,通之使人知也。

训者,道也,道物之貌以告人也。

”(《诗·周南·关雎》疏)。

清马瑞辰认为:“单词则为诂,重言则为训。

诂第就其字之义旨而证明之,训则兼其言之比兴而训道之。

此诂与训之辨也。

”综合两家之言,则诂是以今言释古言,侧重于解释单词的意义;训是对古代词语作形象性的描绘与说明,侧重于解释由两个相同的单音节词构成的词语(重言),并兼言其比兴意义。

在注书过程中,古人对训、诂往往不作严格区分,还常连用作书名,如汉张衡有《周官训诂》(已佚),南宋钱文子有《诗训诂》等等。

传,《说文》:“传,遽也。

”段玉裁注:“传者,今之驿马。

”传的本义是古代传递公文信件的驿车和驿马,引申为“传通、传述”的意思。

秦汉时,把儒家的“六经”(易、书、诗、礼、乐、春秋)称为“经”,把解释经的叫做“传”。

如“毛传”就是对《诗经》的注释。

孔安国对《尚书》的注释叫做“孔传”。

《左传》、《公羊传》、《谷梁传》也被认为是对《春秋经》的解说,所以都称“传”。

笺,《说文》:“笺,表识书也。

”东汉时郑玄在《毛传》的基础上,对《诗经》又作了进一步的解释,他的注解称为“笺”。

古书注解编辑中国古代创造了灿烂辉煌的文化,需要后人认真地去继承和发展。

但是,由于语言文字方面的隔阂,今人阅读前人的著作往往会遇到许多困难。

从汉代起,人们即开始了对古书的注解工作。

古书注解是阅读古代文献、掌握古代文化知识的桥梁。

中文名古书注解简称古注意义便于阅读古代文献,掌握古代文化分类传,笺,章句,集解,疏1古注的重要性2古代著名注解▪汉代的注释家及注本▪魏晋南北朝时期注解▪唐代的重要注解▪宋代的重要注解▪元明时期的重要注解▪清代的重要注解3古注的分类4旧注的编排体例5旧注的内容6旧注的风格▪汉唐的风格▪宋代的风格▪清代的风格7旧注的术语8附加说明▪古书注解的作用▪旧注的体例和方法▪古书注解的内容和范围1古注的重要性编辑古代注释家距所注古代文献的时代较近,对古代文献产生的时代背景、文化特点、典章制度、风俗习惯等情况都比较了解,所以其注释的准确性相对较高。

有些词句,如果没有古人的注释,我们不是无从知道其含义,就是会出现理解上的错误。

例如:《左傅·隐公元年》祭仲曰:“都城过百雉,国之害也。

”杜预注:“方丈曰堵,三堵曰雉,一雉之墙长三丈,高一丈。

侯伯之城,方五里,径三百雉,故其大都不得过百雉。

”根据《杜注》,我们不但知道了一雉墙的体积,而且知道了三百雉并非指诸侯国首都城墙的周长,而是指首都城墙一面的长度。

又如:《诗经·周南·关雎》“窈窕淑女,君子好逑。

”毛传:“窈窕,幽闲也。

淑,善。

逑,匹也。

言后妃有关雎之德,是幽闲专贞之善女,宜为君子之好匹。

”朱熹注:“窈窕,幽闲之意。

淑,善也。

女者,未嫁之称。

盖指文王之妃大姒为处子时而言也。

君子,则指文王也。

好,亦善也。

逑,匹也。

”根据《毛传》和朱熹注,我们得知“窈窕”本来的含义是幽闲、娴静的意思,后来才引伸出美好、漂亮这一义项。

古注并非都是正确的,其中也存在着不少错误,因此我们在阅读古注时既要重视古注,又不能盲目地相信古注,认为凡是古注都是正确的,不敢越雷池一步。

古书注解的体例(原创版)目录一、引言:介绍古书注解的体例及其重要性二、古书注解的体例分类1.传:对经书的注解2.笺:对古书的补充与解释3.释:对古书词语的解释4.注:对古书内容的详细解释5.疏:对古书内容的系统性解释三、古书注解的体例特点1.尊重原文2.详尽阐述3.注重历史背景和文化传统四、古书注解的体例作用1.帮助读者理解古书内容2.传承古代文化3.促进文化交流与学术研究五、结论:总结古书注解的体例及其意义正文一、引言古书注解是一种对古代经典著作进行解释、补充与阐述的文献形式。

在我国古代文化中,古书注解的体例占据着举足轻重的地位,不仅帮助读者更好地理解古书内容,而且对传承古代文化、促进文化交流与学术研究具有重要意义。

二、古书注解的体例分类1.传:对经书的注解传主要针对经书,如《左传》、《公羊传》等,是对经文内容的补充与解释,以便于读者更好地理解经书的内涵。

2.笺:对古书的补充与解释笺主要是对古书的内容进行详细阐述,如《诗经》的《毛诗笺》等。

笺的注解内容更加详尽,能够帮助读者深入了解古书的意义。

3.释:对古书词语的解释释主要针对古书中的词语进行解释,如《尔雅》等。

这类注解对于阅读古书时遇到生僻词汇的读者具有很大的帮助。

4.注:对古书内容的详细解释注是对古书内容进行详细解释的一种注解方式,如《三国志》的《裴松之注》等。

注的内容通常包括对原文的解释、补充、考证等,有助于读者全面了解古书内容。

5.疏:对古书内容的系统性解释疏是一种对古书内容进行系统性解释的注解方式,如《资治通鉴》的《胡三省疏》等。

疏的特点是对古书的内容进行全面的梳理与解释,方便读者系统地学习与研究。

三、古书注解的体例特点1.尊重原文古书注解在解释古书内容时,充分尊重原文的表述,避免对原文的曲解与篡改。

2.详尽阐述古书注解力求对古书内容进行详尽的阐述,帮助读者全面理解古书的意义。

3.注重历史背景和文化传统古书注解的过程中,充分考虑古书的历史背景与文化传统,使得注解内容更加符合古书的原意。

古书注解的体例摘要:一、古书注解的起源与演变1.古书注解的起源2.注解体例的演变二、古书注解的分类1.传注2.章句3.义疏4.集解三、古书注解的重要性1.帮助理解原文2.提供历史背景3.传承文化四、古书注解的现状与挑战1.数字化发展2.跨学科研究3.传统与现代的融合正文:古书注解作为中国古代文献研究的重要分支,承载着对古代经典著作的诠释、补充与发扬。

从先秦诸子到后世学者的不断演进,古书注解的体例逐渐完善,为后人阅读和研究古代典籍提供了便利。

古书注解的起源可以追溯到先秦时期,当时的学者通过注释、传述、讲解等方式对经典著作进行解读。

随着历史的发展,注解体例逐渐演变,出现了诸如传注、章句、义疏、集解等多种形式。

传注主要是对经典著作的传述与解释,章句则侧重于划分篇章、解释词句,义疏则是对经典著作的义理进行疏解,集解则是汇集众家之言进行诠释。

这些注解方式相互补充,为古代典籍的研究提供了丰富的资料。

古书注解的重要性不言而喻。

首先,注解能够帮助今人更好地理解古代经典著作的内涵,尤其是对于古文辞、名物制度等方面的诠释,使研究者能够更加深入地把握原文的意义。

其次,注解中往往包含着丰富的历史背景和典故传说,为后世研究古代历史、文化提供了珍贵的资料。

最后,古书注解是中华传统文化的重要组成部分,对于传承和发扬我国古代文化具有重要意义。

然而,古书注解在当今社会面临着一些挑战。

如何在数字化发展的背景下,将古代注解与现代技术相结合,为研究者提供更便捷的查阅方式,是当下需要解决的问题。

此外,跨学科研究的发展也要求我们对古书注解进行更深入的探讨,以发掘其中所蕴含的多元价值。

在这一过程中,传统与现代的融合显得尤为重要。

总之,古书注解作为古代文献研究的重要组成部分,其体例的演变与发展反映了我国古代学术文化的变迁。

一、说明属于哪一种体例,运用了何种注解方法。

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,(有所成也。

)四十而不惑,(孔曰:“不疑惑。

”)五十而知天命,(孔曰:“知天命之终始。

”)六十而耳顺,(郑曰:“耳闻其言,而知其微旨。

”)七十而从心所欲不逾矩。

”(马曰:“矩,法也。

从心所欲无非法。

”)[疏]“子曰”至“逾矩”。

○正义曰:此章明夫子隐圣同凡,所以劝人也。

“吾十有五而志于学”者,言成童之岁,识虑方明,於是乃志於学也。

“三十而立”者,有所成立也。

“四十而不惑”者,志强学广,不疑惑也。

“五十而知天命”者,命,天之所禀受者也。

孔子四十七学《易》,至五十穷理尽性知天命之终始也。

“六十而耳顺”者,顺,不逆也。

耳闻其言,则知其微旨而不逆也。

“七十而从心所欲不逾矩”者,矩,法也。

言虽从心所欲而不逾越法度也。

孔子辄言此者,欲以勉人志学,而善始令终也。

二、给下段《诗经·卫风·相鼠》的注疏加上标点符号。

并用不同的符号标明

毛传、郑笺、孔疏及《经典释文》的注音。

(毛传□□、郑笺□□、孔疏□□、注音{□})

相鼠刺无礼也卫文公能正其群臣而刺在位承先君之化无礼仪也○相息亮反篇内同[疏]相鼠三章章四句至礼仪正义曰作相鼠诗者刺无礼也由卫文公能正其群臣使有礼仪故刺其在位有承先君之化无礼仪者由文公能化之使有礼而刺其无礼者所以美文公也凯风美孝子而反以刺君此刺无礼而反以美君作者之本意然也在位无礼仪文公不黜之者以其承先君之化弊风未革身无大罪不可人废之故也相鼠有皮人而无仪相视也无礼仪者虽居尊位犹为暗昧之行笺云仪威仪也视鼠有皮虽处高显之处偷食苟得不知廉耻亦与人无威仪者同○行下孟反之处昌虑反人而无仪不死何为笺云人以有威仪为贵今反无之伤化败俗不如其死无所害也[疏]相鼠至何为○正义曰文公能正其群臣而在位犹有无礼者故刺之相鼠有皮犹人之无仪何则人有皮鼠亦有皮鼠犹无仪故可耻也人无礼仪何异于鼠乎人以有威仪为贵

人无礼仪则伤化败俗此人不死何为若死则无害也○笺视鼠至者同○正义曰大夫虽居尊位为暗昧之行无礼仪而可恶犹鼠处高显之居偷食苟得不知廉耻鼠无廉耻与人无威仪者同故喻焉以传曰虽居尊位故笺言虽处高显之居以对之相鼠有齿人而无止止所止息也笺云止容止孝经曰容止可观无止韩诗止节无礼节也人而无止不死何俟俟待也相鼠有体体支体也[疏]传体支体○正义曰上云有皮有齿已指体言之明此言体非徧体也故为支体○人而无礼人而无礼胡不遄死遄速也○遄市专反专反

《相鼠》,刺无礼也。

卫文公能正其群臣,而刺在位承先君之化无礼仪也。

○{相,息亮反。

篇内同。

}[疏]《相鼠》三章,章四句。

至“礼仪”。

正义曰:作《相鼠》诗者,刺无礼也。

由卫文公能正其群臣,使有礼仪。

故刺其在位有承先君之化无礼仪者。

由文公能化之,使有礼,而刺其无礼者,所以美文公也。

《凯风》美孝子而反以刺君,此刺无礼而反以美君,作者之本意然也。

在位无礼仪,文公不黜之者,以其承先君之化,弊风未革,身无大罪,不可人废之故也。

相鼠有皮,人而无仪。

相,视也。

无礼仪者,虽居尊位,犹为暗昧之行。

笺云:仪,威仪也。

视鼠有皮,虽处高显之处,偷食苟得,不知廉耻,亦与人无威仪者同。

○{行,下孟反。

之处,昌虑反。

}人而无仪,不死何为笺云:人以有威仪为贵,今反无之,伤化败俗,不如其死,无所害也。

[疏]“相鼠”至“何为”○正义曰:文公能正其群臣,而在位犹有无礼者,故刺之。

相鼠有皮,犹人之无仪,何则人有皮,鼠亦有皮,鼠犹无仪,故可耻也。

人无礼仪,何异于鼠乎人以有威仪为贵,人无礼仪,则伤化败俗,此人不死何为若死,则无害也。

○笺“视鼠”至“者同”○正义曰:大夫虽居尊位,为暗昧之行,无礼仪而可恶,犹鼠处高显之居,偷食苟得,不知廉耻。

鼠无廉耻,与人无威仪者同,故喻焉。

以《传》曰“虽居尊位”,故《笺》言“虽处高显之居”以对之。

相鼠有齿,人而无止。

止,所止息也。

笺云:止,容止。

《孝

经》曰:“容止可观无止。

”《韩诗》:“止,节。

无礼节也。

”人而无止,不死何俟俟,待也。

相鼠有体,体,支体也。

[疏]《传》“体,支体”○正义曰:上云“有皮、有齿”,已指体言之,明此言体,非徧体也,故为支体。

○人而无礼。

人而无礼,胡不遄死遄,速也。

○{遄,市专反。

}三、下面是《毛诗正义·北风》的第一章,标点并回答下列问题:

北風其涼雨雪其雱興也北風寒涼之風雱盛貌箋云寒涼之風病害萬物興者喻君政教酷暴使民散亂〇涼音良雨于付反又如字下同雱普康反酷苦毒反惠而好我,攜手同行惠愛行道也箋云性仁愛而又好我者與我相攜持同道而去疾時政也〇好呼報反下及注同行音衡其虛其邪既亟只且虛虛也亟急也箋云邪讀如徐言今在位之人其故威儀虛徐者今皆以爲急刻之行矣所以當去以此也[疏]北風至只且〇正義曰言天既爲北風其寒涼矣又加之雨雪其雱然而盛由涼風盛雪病害萬物以興君政酷暴病害百姓也百姓既見病害莫不散亂故皆云彼有性仁愛而又好我者我與此人攜手同道而去欲以共歸有德我所以去之者非直爲君之酷虐而在位之臣雖先日其寬虛其舒徐威儀謙退者今莫不盡爲急刻之行故己所以去之既盡也只且語助也

(1)“雱”的读音和意义是什么

(2)“惠”是什么意思这是谁的注

(3)“好”是形容词还是动词是根据什么来判断的

(4)郑玄对“邪”是怎样解释的

(5)“只且”是什么意思这是谁的解释

北风其凉,雨雪其雱。

兴也。

北风,寒凉之风。

雱,盛貌。

笺云:寒凉之风,病害万物。

兴者,喻君政教酷暴,使民散乱。

○凉音良。

雨,于付反,又如字,下同。

雱,普康反。

酷,苦毒反。

惠而好我,携手同行。

惠,爱。

行,道也。

笺云:性仁爱而又好我者,与我相携持同道而去。

疾时政也。

○好,呼报反,下及注同。

行音衡。

其虚其邪既亟只且!虚,虚也。

亟,急也。

笺云:邪读如徐。

言今在位之人,其故威仪虚徐宽仁者,今皆以为急刻之行矣,所以当去,以此也。

[疏]“北风”至“只且”。

○正义曰:言天既为北风,其寒凉矣,又加之雨雪其雱然而盛。

由凉风盛雪,病害万物,以兴君政酷暴,病害百姓也。

百姓既见病害,莫不散乱,故皆云:彼有性仁爱而又好我者,我与此人携手同道而去。

欲以共归有德。

我所以去之者,非直为君之酷虐,而在位之臣,虽先日其宽虚,其舒徐,威仪谦退者,今莫不尽为急刻之行,故已所以去之。

既,尽也。

只且,语助也。