功能性内窥镜鼻窦手术的概念和内涵

- 格式:doc

- 大小:74.00 KB

- 文档页数:13

普米克令舒在功能性鼻内窥镜鼻窦炎、鼻息肉手术中的应用背景鼻窦炎和鼻息肉是较为常见的鼻部疾病,给患者的生活带来诸多不便。

传统的治疗方法主要是手术切除,但传统手术有较大的创伤和恢复周期长的缺点。

而随着内窥镜技术的逐渐成熟,内窥镜治疗已经成为治疗鼻部疾病的主流方法。

普米克令舒是一种通过内窥镜进行介入手术的新型治疗方式,该技术具有创伤小、恢复快的特点。

原理普米克令舒是一种通过内窥镜进行治疗的技术,该技术主要基于以下原理:1.超声切割法:利用超声波将组织进行切割,可以有效减少手术创伤和出血量。

2.减压治疗法:通过内窥镜将治疗器插入病灶部位,利用吸引力帮助清除鼻腔内的分泌物和有害细菌,使炎症得到缓解和控制。

3.点燃止血法:在手术过程中,可以利用高频电切技术进行止血,避免出现手术出血不止等问题。

优势与传统手术方法相比,普米克令舒具有以下优势:1.创伤小:采用内窥镜技术,手术创伤极小。

2.恢复快:患者术后恢复迅速,可以很快回到正常生活中。

3.早期恢复鼻腔通畅:治疗能够有效改善鼻窦炎和鼻息肉患者的鼻腔通畅度。

应用目前普米克令舒主要应用于以下两种情况:鼻窦炎手术鼻窦炎是一种常见的鼻部疾病,传统治疗方法主要是手术切除,但手术创伤大,出血多,恢复周期长。

而采用普米克令舒技术进行鼻窦炎手术,可以采用内窥镜技术,创伤小,恢复快。

同时,普米克令舒技术可以有效清除鼻腔内的分泌物和有害细菌,使炎症得到缓解和控制。

鼻息肉手术鼻息肉是一种常见的鼻部疾病,其主要特点为大量鼻涕、鼻塞、流涕,严重影响患者的生活质量。

传统治疗方法主要是手术切除,但手术创伤大,出血多,恢复周期长。

而采用普米克令舒技术进行鼻息肉手术,可以采用内窥镜技术,创伤小,恢复快。

同时,普米克令舒技术可以在手术过程中进行点燃止血,避免了出血问题。

注意事项普米克令舒技术在治疗鼻窦炎和鼻息肉手术中的应用具有很好的效果,但是在实际操作中需要注意以下几点:1.医生技术必须熟练,操作要规范。

名词解释一组1、Little area:鼻中隔最前下部的粘膜内动脉血管汇聚成丛,称为Little area,该区是鼻出血的好发部位,故又称为“易出血区”。

2、声门:声带张开时,出现一个等腰三角形的裂隙,空气由此进出,为喉最狭窄处。

3、窦口鼻道复合体:鼻和鼻窦炎性及的发病机理和病理生理学现代概念认为:中鼻甲、中鼻道及其附近区域的解剖结构的生理异常和病理改变为关键,该区域被称为窦口鼻道复合体。

功能性内窥镜手术就是以中鼻甲、钩突和筛泡作为手术标志和进路的。

4、咽峡:上界为县雍垂,软腭游离像;两侧为腭舌弓,腭咽弓;下界为舌背。

5、光锥:在鼓膜脐部向前下达鼓膜边缘有一三角形的反光区,称为光锥,系外来光线被鼓膜的凹面集中反射而成。

二组1,鼓室积液:分泌性中耳炎鼓膜见一弧形液平面,头位变动仍保持与地面平行,有时可见汽泡. 2,嗅沟:位于中鼻甲游离缘水平以上鼻甲与鼻中隔之间的间隙.3,眩晕:一种运动性或位置性幻觉,是机体对空间空位和重力关系体重能力的障碍.4,声阻抗:声波在介质中传播要克服一定阻力与抵抗.5,黎氏区:鼻咽隔前下部粘膜内血管汇聚成丛,该已是鼻出血好发区,又称"易出血区".6,喉阻塞:喉及其邻近器官的病变,引起声门狭窄或阻塞而发生呼吸困难,属证.7,鼻-鼻咽呈氏静脉丛:老年人下鼻道外侧壁后部近鼻咽处有浅表扩张的鼻后侧静脉丛,是老年人鼻出血的好发区.8,EB-VCA-IgA:EB病毒壳抗原免疫球蛋白A9,声门:声带张开时,出现一个等腰三角形的裂隙,空气由此进出,为喉最狭窄处.10,咽峡:上界为县雍垂,软腭游离像;两侧为腭舌弓,腭咽弓;下界为舌背三组1、Little area:鼻中隔最前下部的粘膜内动脉血管汇聚成丛,称为Little area,该区是鼻出血的好发部位,故又称为“易出血区”。

2、窦口鼻道复合体:鼻和鼻窦炎性及的发病机理和病理生理学现代概念认为:中鼻甲、中鼻道及其附近区域的解剖结构的生理异常和病理改变为关键,该区域被称为窦口鼻道复合体。

内窥镜电视设备在耳鼻喉科手术中的应用近年来,随着医疗技术的不断发展和进步,内窥镜电视设备在耳鼻喉科手术中得到了广泛的应用。

内窥镜电视设备是一种可以通过显微镜和摄像机来观察人体内部情况的高科技医疗设备,它为耳鼻喉科医生提供了更准确、更清晰的视野,使手术更加精细和安全。

首先,内窥镜电视设备在耳鼻喉科手术中的主要应用之一是鼻窦疾病的治疗。

鼻窦疾病是一种常见的疾病,例如鼻窦炎、鼻息肉等,传统的治疗方法往往需要进行切口手术,切开鼻腔才能进行手术治疗。

而采用内窥镜电视设备进行手术治疗可以通过鼻腔进行操作,避免了面部切口的需求,大大减轻了患者的痛苦和恢复时间。

其次,内窥镜电视设备在耳鼻喉科手术中还可以用于耳腔疾病的治疗。

耳朵是我们的重要听觉器官,经常发生的耳中栓塞、中耳积液等疾病会影响我们的听力和健康。

传统的治疗方法一般需要打开耳膜进行手术,而采用内窥镜电视设备进行手术可以在不切开耳膜的情况下观察和操作,大大减少了手术的创伤和痛苦,同时提高了手术的安全性和准确性。

此外,内窥镜电视设备还可以应用在喉部疾病的治疗中。

喉部是人体的一个重要器官,经常发生的喉炎、咽喉部肿瘤等疾病严重影响了患者的呼吸和说话功能。

传统的治疗方法一般需要通过口腔切开进行手术,而内窥镜电视设备在手术中可以直接观察喉部病变的位置和范围,通过喉镜等工具进行治疗,大大减少了手术的创伤和影响患者的日常生活。

此外,内窥镜电视设备在耳鼻喉科手术中还可以使用于嗅觉疾病的治疗。

对于失去嗅觉的患者来说,内窥镜电视设备可以通过显微镜和摄像机来观察嗅觉神经的位置和功能,以便进行更加精确的手术治疗。

当然,嗅觉疾病的治疗是一个复杂的过程,需要耳鼻喉科医生对嗅觉神经有深入的了解和经验,才能保证手术的效果和安全。

总结起来,内窥镜电视设备在耳鼻喉科手术中的应用已经得到了广泛的认可和应用。

其相比传统的手术方式,具有手术创伤小、精确度高、恢复时间短等诸多优点。

然而,应用内窥镜电视设备进行耳鼻喉科手术仍然需要经验丰富的耳鼻喉科医生和先进的设备支持。

"FESS" 是鼻内窥镜(Functional Endoscopic Sinus Surgery)的缩写,是一种通过鼻内窥镜进行的鼻窦手术,旨在治疗慢性鼻窦炎和相关的鼻腔问题。

这种手术的目标是通过清除鼻窦内的阻塞物,改善鼻腔通气和引流,减轻症状,促进鼻窦的正常功能。

其原理是解除鼻窦窦口的机械性阻塞,借助鼻腔、鼻窦正常黏液-纤毛清除功能,恢复鼻窦正常的通气引流及鼻腔鼻窦黏膜的功能,从而解决鼻窦疾病。

FESS的手术包括以下步骤:1. 局部麻醉和镇痛:患者通常接受局部麻醉和可能的静脉镇静,以确保手术期间的舒适和无痛。

2. 鼻内窥镜导航:外科医生将鼻内窥镜插入患者的鼻腔,通过显微摄像头观察鼻窦的情况。

这使外科医生能够直接可视化并定位鼻窦的结构,从而更精确地进行手术。

3. 窦口扩张:使用特殊的仪器,外科医生通过鼻孔进入鼻窦,并扩张窦口,使其更加通畅。

这通常包括去除阻塞鼻窦的组织,如鼻息肉、鼻窦息肉等。

4. 粘膜剥离:外科医生可能会剥离鼻窦的粘膜,以提高通气并减轻炎症。

5. 骨切除和骨重建:针对鼻窦周围的骨骼结构,外科医生可能进行切除或调整,以改善鼻窦的排水和通气。

6. 异物清除:清除鼻窦内的异物、分泌物和感染,以促使鼻窦正常排空。

7. 愈合和恢复:FESS是一种微创手术,通常导致较少的组织创伤,有助于更快的愈合和恢复。

患者可能在手术后几天内经历轻微的不适,但通常可以迅速回到正常的日常活动中。

FESS是一种广泛应用的鼻窦手术方法,通过直观的可视化和微创的操作,有助于改善鼻窦疾病患者的生活质量。

手术的具体步骤可能因患者的具体情况而有所不同。

术前和术后的详细评估通常由耳鼻喉专科医生进行。

鼻内镜手术配合要点及器械维护【关键词】内窥镜(Endoscope)外科手术(Surgical Procedures,Operative)外科器械(Surgical Instruments)【中图分类号】R472.3 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085(2013)33-0044-01功能性内窥镜鼻窦手术(FESS)是近年来鼻科学领域治疗鼻窦炎、鼻息肉等疾病的一次巨大变革,是一种创伤小、痛苦小、可直视的一种先进的手术方法。

功能性鼻窦内窥镜手术是在彻底清除不可逆病灶的基础上,把纠正鼻腔鼻窦解剖学异常、畅通窦口鼻道复合体和各窦的窦口、重建鼻腔鼻窦的通气和引流、以及尽可能保留窦内粘膜和中鼻甲等生理功能单位作为手术的基本原则,以此创造改善和恢复鼻腔鼻窦粘膜形态及生理功能的条件来治愈鼻窦炎。

这一观点在九十年代初期得到国际鼻科学界的公认并迅速推广,使越来越多的鼻外科医生逐渐抛弃已经习惯了的根治性手术方式,而采用一种小范围或局限性的手术来解决广泛的鼻窦病变。

我科自2007年6月开展此项手术以来,共治疗各类慢性鼻窦炎、鼻息肉等病例196例,现将手术配合要点及术后器械维护报道如下。

1 临床资料在我院住院准备接受FESS手术的患者196例,其中男109例,女87例,年龄12~73岁。

各类慢性鼻窦炎患者162例,其中慢性鼻窦炎合并鼻息肉患者89例;鼻中隔偏曲患者20例;其他鼻腔鼻窦肿瘤患者14例,均行经鼻内镜鼻窦手术或鼻中隔矫正术。

术中患者情绪稳定,鼻内镜及动力刨削系统使用良好。

2 术中配合要点2.1 术前健康教育。

患者普遍会对手术产生较明显的、强烈的心理应激反应,出现紧张、恐惧等心理。

护士应了解这一系列的心理问题,术前一日探视患者,对患者提出的问题耐心解释,向患者简要介绍手术方式并告知患者鼻内镜手术具有创伤小、出血少、痛苦少、疗效好等优点,减轻患者心理负担,使其主动配合手术。

还可请手术成功的患者与其交谈,增强对手术治疗的信心,以最佳心态接受手术。

功能性鼻内窥镜手术的解剖和病理生理基础

韩畅宇

【期刊名称】《宁夏医学杂志》

【年(卷),期】1997(000)006

【摘要】功能性鼻内窥镜手术的解剖和病理生理基础宁夏银川市第一医院耳鼻咽喉科(750001)韩畅宇胡新宁陆平夏睿彦鼻内窥镜下的鼻窦开放术,可以说是对鼻窦炎治疗的一次飞跃,开创了鼻科手术的新纪元〔1,2〕。

其方法于1978年首先由Meserklinger介绍,...

【总页数】1页(P382)

【作者】韩畅宇

【作者单位】宁夏银川市第一医院耳鼻咽喉科;宁夏银川市第一医院耳鼻咽喉科【正文语种】中文

【中图分类】R765.410.5

【相关文献】

1.踝关节MR断层解剖、解剖变异和病理——第二部分:解剖变异和病理 [J], 殷玉明

2.踝关节MR断层解剖、解剖变异和病理——第二部分:解剖变异和病理(续) [J], 殷玉明

3.功能性便秘解剖生理基础研究及进展 [J], 张东铭

4.头痛的解剖生理基础 [J], 朱克

5.橡胶树高产生理基础研究II.树皮解剖特性的研究 [J], 敖硕昌;赵淑娟

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

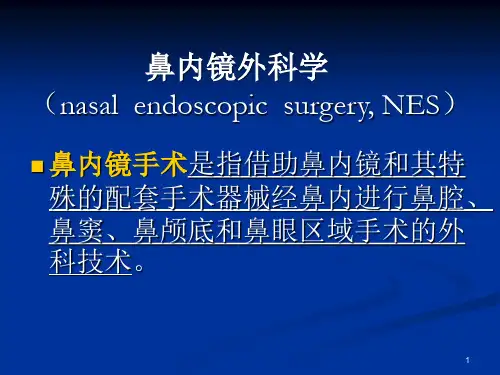

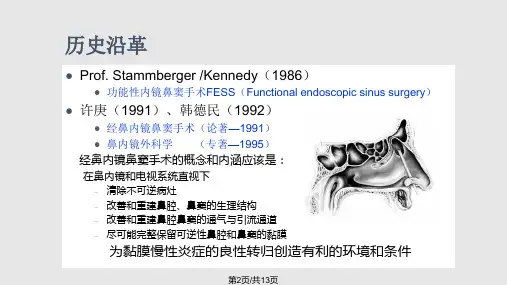

第二章功能性内窥镜鼻窦手术的概念和内涵使用鼻内窥镜和特殊手术器械进行鼻窦外科手术是在七十年代初期由奥地利鼻科学者Messerklinger开创的,因此又被称为Messerklinger技术(Messerklinger Technique,MT)。

最初这项技术的主要内容是在鼻腔、鼻窦内窥镜检查的基础上对鼻窦进行手术,目的在于依靠鼻内窥镜视角广阔、视线可折射的特点来彻底清除窦内隐蔽部位的病变,这对多发性鼻息肉的病人尤为重要。

这种手术被称为内窥镜鼻窦手术(Endoscopic Sinus Surgery,ESS)。

随着鼻腔鼻窦粘膜生理学和鼻窦炎、鼻息肉病理生理学研究的深入,人们开始重视鼻腔鼻窦解剖学结构、特异性和非特异性保护功能在鼻窦炎发生和转归方面的重要性。

在粘液纤毛输送功能、粘膜分泌功能、中鼻甲的重要作用、解剖学异常与鼻窦炎、鼻息肉发生的关系、病变的鼻窦粘膜手术后转归等方面均取得了可靠的实验与临床依据,并提出了一系列崭新的理论。

因此,美国鼻科学者Kennedy在1986年率先提出功能性内窥镜鼻窦手术的概念。

功能性内窥镜鼻窦手术(Functional Endoscopic Sinus Surgery,FESS)最基本的出发点就是:在彻底清除不可逆病灶的基础上,把纠正鼻腔鼻窦解剖学异常、畅通窦口鼻道复合体和各窦的窦口、重建鼻腔鼻窦的通气和引流、以及尽可能保留窦内粘膜和中鼻甲等生理功能单位作为手术的基本原则,以此创造改善和恢复鼻腔鼻窦粘膜形态及生理功能的条件来治愈鼻窦炎。

这一观点在九十年代初期得到国际鼻科学界的公认并迅速推广,使越来越多的鼻外科医生逐渐抛弃已经习惯了的根治性手术方式,而采用一种小范围或局限性的手术来解决广泛的鼻窦病变。

一.功能性内窥镜鼻窦手术的创立及其理论依据功能性内窥镜鼻窦手术的理论依据是基于鼻腔鼻窦生理功能和鼻窦炎转归的病理生理学机理研究的基础上发展起来的,这里包括以下五个方面的问题:1.鼻粘液纤毛系统的活性与功能及其对鼻窦炎发生和转归的影响。

2.鼻腔鼻窦的通气与引流对粘液纤毛输送功能、腺体分泌功能、术后粘膜形态学和功能转归的影响。

4.鼻腔鼻窦粘膜腺体的分泌功能和局部免疫功能的再认识。

3.中鼻甲的生理功能的深入研究。

5.鼻腔鼻窦解剖学异常与鼻窦炎、鼻息肉发生的关联。

分述如下。

(一)鼻粘液纤毛系统早在1683年,意大利Heide首次描述了纤毛的运动,1773年由德国Muller将其命名为纤毛,直到1830年以前这漫长的150年中,对纤毛的观察只限于低等动物的鞭毛。

1830年,英国Purkinje和Valentin 开始研究教高级动物的纤毛,并在1834年提出纤毛运动的概念。

1836年,Sharpy发现鼻腔的纤毛都是向着咽部、鼻窦内的纤毛都是向着窦口运动的,以此提出了:“鼻粘液纤毛系统与输送分泌物和异物有关”,奠定了粘液纤毛系统作为一种鼻腔鼻窦非特异性保护功能的理论基础。

1.鼻纤毛形态和存在方式鼻腔鼻窦粘膜的大部分属于假复层柱状纤毛上皮,上皮表面有从纤毛细胞生长出来的纤毛,每个纤毛细胞大约250-300根纤毛,大部分纤毛的长度为5-6微米,根部稍粗,尖端稍细,平均直径0.3微米。

在纤毛的表面覆盖着一层由杯状细胞和其它分泌型细胞分泌的粘液,其主要成分为水、无机盐、粘多糖、粘蛋白和溶菌酶。

这层粘液是纤毛运动的必要条件并对纤毛和粘膜上皮产生保护作用(图)。

因此称之为粘液纤毛系统。

(模式图位置,居中12x5cm)鼻纤毛横断面在透射电镜下呈“车轮状”(照片)(图)。

在纤毛的中心部,有2个并列纵行的微丝,称为中心微小管。

在纤毛的周边,有9对纵行的周边微小管,每对周边微小管又分为a、b两个小管,从a小管伸出两条弯曲的短臂(纤毛蛋白臂)朝向另一对周边微小管的b小管。

包绕中心微小管的是中央鞘,由此伸出放射状轮辐与周边微小管连接,每个纤毛横断面可有8-9个轮辐。

这种典型的正常人鼻纤毛称为“9+2”结构。

a小管伸出的蛋白臂中含有ATP酶,其产生的能量可使周边微小管滑动,导致纤毛摆动。

(照片)(图)鼻纤毛纵断面在透射电镜下象一柄“短剑”。

两侧是纤毛的外膜,紧贴外膜内层是纵行的周边微小管,正中纵行的是中心微小管。

中心微小管和周边微小管从纤毛根部基底一直延伸到尖端(照片)(图)。

(照片)(图)2.鼻纤毛的分布著者(1987、1988、1992)采用扫描电镜对人鼻粘膜表面纤毛分布状态的研究结果表明:在鼻腔和鼻窦内,纤毛的分布密度和纤毛的长度都是有差别的。

在鼻腔的下部(下鼻甲上缘以下),纤毛排列密集,几乎看不到分泌型细胞(照片)。

在鼻腔中部(中鼻甲上缘至下鼻甲上缘的区域),纤毛呈分散状,在纤毛丛中分布着大量分泌型细胞,纤毛也稍短,约5微米(照片)。

在中鼻甲上端以上的部位,纤毛更加稀疏,成散在分布,长度也明显缩短,仅有2-3微米左右(照片)。

在上鼻甲以上的嗅区附近,已见不到纤毛和微绒毛生长,只有嗅上皮(照片)。

据此观察可以推测鼻腔纤毛密度是以鼻腔下部最为密集,长度最长,随着向鼻腔上部推移,纤毛密度逐渐减低,长度也逐渐缩短(图)。

在鼻窦内,以窦口周围的纤毛比较密集,窦内粘膜表面为纤毛细胞与分泌型细胞混合存在。

(照片)(照片)(照片)(照片)(图)3.鼻粘液纤毛系统功能鼻粘膜粘液纤毛系统功能包括两个方面的内容,一是纤毛活性,二是纤毛通纤毛传输速率。

纤毛活性是指纤毛自身摆动的特性,正常人鼻粘膜纤毛摆动频率为每分钟700-1200次。

纤毛传输速率是指通过纤毛摆动而形成的一种规律的波浪式运动运送液体和微颗粒物质的速度,正常人鼻粘液纤毛系统的传输速率为每分钟7-11毫米距离。

纤毛活性和纤毛传输速率从不同角度反映着纤毛系统的功能。

一般认为,虽然纤毛传输速率是以纤毛活性为基础,但是纤毛传输速率比纤毛活性更具有临床意义。

因为在一些研究中发现,并不是纤毛摆动的频率越快其传输速率就越高,如果在纤毛摆动不变的情况下传输速率减慢,多为纤毛运动紊乱引起,例如当窦口鼻道复合体的任何一个部位发生双侧粘膜接触的时候,最常出现这种纤毛运动紊乱。

正常的纤毛活性和纤毛输送功能是受神经、体液等多种因素调节和维持的,支配鼻纤毛活性的神经是SP神经,即P物质神经。

P物质是从无髓鞘的感觉神经C纤维释放的神经肽,人类的鼻腔粘膜、窦粘膜、蝶腭神经节和脑干都有SP神经存在。

在鼻腔鼻窦粘膜中,SP神经纤维呈网状分布于血管和腺体周围构成感觉端,对纤毛活性的神经调节就是通过该神经网—SP神经元和胆碱能效应神经元—脑干这一反射弧实现的。

Slaughter(1982)发现通过逆向神经刺激促使P物质释放、血管扩张、腺体分泌增多,可使纤毛活性增强。

体液因素对纤毛活性的影响主要依赖化学成分的含量,除此之外,环境因素、温度、湿度、酸硷度、氧和二氧化碳分压,分泌物数量和粘稠度也都对纤毛活性发生着影响。

鼻粘液纤毛系统的清洁作用是人体上呼吸道重要的机械性保护功能,它通过纤毛输送的方式将吸入的尘埃、细菌等有害物质从鼻腔、鼻窦内排出体外。

鼻腔内的纤毛输送方向是朝着后鼻孔,鼻窦内的纤毛输送是从窦壁的四周朝向窦口(图片)。

额窦内的纤毛输送方式与其它窦略有差别,是从额窦口内侧壁起始,向上绕经上、下壁再到达额窦开口,等于在额窦内循环了一周(图片)。

(图片)(图片)临床观察表明,鼻粘液纤毛系统功能与鼻腔、鼻窦感染性疾病的发生和转归有密切关联,纤毛不动综合症(Kartagener's Syndrom)的病人多患有难以治愈、反复发作的鼻窦炎就是实例。

而那些经过了鼻窦根治性手术的病人中,脓性分泌物往往很难消退,这与粘液纤毛系统被破坏有一定的关联。

Stammberger、Kennedy、Wigand等内窥镜鼻窦手术的创始人提出功能性手术治疗鼻窦炎的基本论点,就是以改善和恢复鼻腔鼻窦粘液纤毛系统功能为出发点。

4.与功能性内窥镜鼻窦手术有关的纤毛病理学(1)鼻腔纤毛运动紊乱、停止和反向运动鼻腔内任何一个部位,如果两侧的粘膜互相接触,就可以引起局部纤毛运动紊乱或停止,这一现象突出地表现在窦口鼻道复合体区域。

正常情况下,中鼻甲在此空间呈游离状,其内、外、前、下各个表面都不与周围任何部位直接接触(照片),一旦两侧粘膜相互接触(照片),额筛隐窝和中鼻道的纤毛运动就会出现摆动紊乱、反向运动或者运动停止。

因此,游离中鼻甲,解决窦口鼻道复合体区域粘膜之间的相互接触,改善和恢复此区域的正常纤毛输送方式是功能性内窥镜鼻窦手术的一个非常重要的内容。

(照片)(照片)(照片)(照片)(2)窦口阻塞对窦内纤毛输送功能的影响氧和二氧化碳分压对鼻窦粘膜纤毛输送功能有重要影响。

无论是大气中还是血液中,氧分压降低或二氧化碳分压升高都会引起纤毛活性降低。

鼻纤毛在氧分压20kPa时可以维持正常摆动,如果氧分压低于10kPa时,其活性将受到影响。

Reimer(1981)曾在实验中证实,阻塞上颌窦开口,窦内纤毛运动减弱,开放窦口后,纤毛运动又恢复。

正常情况下上颌窦内的氧分压是16.6kPa,二氧化碳分压是1.90kPa,阻塞上颌窦开口后,氧分压可降低到8.35kPa,二氧化碳分压上升至4.47kPa。

同时,窦口阻塞后,窦内的机械性气压也发生变化,这种机械性的压力改变一方面可使窦内纤毛倒伏,其运动时与粘膜摩擦,称之为粘着型运动。

另一方面可引起窦内粘膜充血、肿胀、渗出增加,这些都会对纤毛运动造成影响。

因此解除窦口阻塞,改善和恢复窦内机械性气压和氧分压,是功能性内窥镜鼻窦手术的又一重要内容。

(3)炎症和积脓对纤毛运动的影响在炎症早期,纤毛活动可略有增强,脓液的刺激在短期内可以使纤毛摆动加快。

但是随着病变的持续存在或脓性分泌物的长期刺激,纤毛活性会逐渐减弱。

同时,在慢性炎症的病理生理过程中,鼻腔和鼻窦粘膜会发生一些质的改变,如上皮变性、鳞状上皮化生等,粘膜表面的纤毛会部分或全部脱落,粘液纤毛系统功能可因形态学和分泌功能方面的改变而受到严重影响。

著者(1995)曾使用扫描电镜对2年以上病程的变应性鼻炎、肥厚性鼻炎、慢性化脓性鼻窦炎、萎缩性鼻炎病人的鼻粘膜形态学改变进行了表面超微结构的观察,结果表明伴有化脓的炎性病变比其它炎症具有更明显的粘膜形态学损害(照片)金济霖使用糖精法(1984),著者使用放射性同位素法(1989)在鼻腔内不同类型炎性疾病的纤毛输送功能的研究中也得出相同结果,国外也有大量研究表明,慢性炎症和病毒感染等均可导致鼻粘液纤毛系统功能的损害。

因此,控制局部感染是改善和恢复鼻粘液纤毛系统功能的重要环节,手术后脓性分泌物长期不消退,往往与手术中大面积粘膜损伤、局部炎症未得到有效控制、粘液纤毛系统功能未能恢复有直接关联。

曾经接受过根治性手术的病人,由于窦内粘膜的缺失,粘液纤毛系统功能无法建立,也是手术后长期窦内积脓的原因。