隋唐时期的对外友好交往

- 格式:doc

- 大小:52.50 KB

- 文档页数:4

隋唐时期的开放政策与对外交流一、引言隋唐时期是中国历史上繁荣昌盛的时期之一,其开放政策和对外交流对于国家的繁荣发展起到了重要作用。

本文将从经济、文化和外交角度探讨隋唐时期的开放政策以及对外交流的重要性。

二、经济开放政策的推动1. 通商政策的制定隋唐时期的开放政策中,通商政策起到了重要的推动作用。

隋文帝时期,实行了“一海通商”的政策,大力发展对外贸易。

这一政策推动了海上丝绸之路的繁荣,吸引了众多海外商人前来交流贸易。

2. 发展交通运输隋唐时期重视交通运输的发展,修筑了广泛的运河和道路。

著名的大运河成为东西方贸易的重要通道,加强了内外地区的联系和交流,促进了经济的繁荣。

3. 商业机构的兴起在隋唐时期,商业机构的兴起也为经济开放政策的推动提供了良好的基础。

城市中的市集、集市以及商业街的兴盛,为商品的流通和交换提供了便利,吸引了大量商人和人才前来。

同时,金融机构的出现也促进了经济的繁荣发展。

三、文化交流的繁荣1. 教育与科学的传播隋唐时期的开放政策促进了文化交流的繁荣。

唐太宗时,设立了学校和书院,鼓励学习和科学研究。

同时,引进了众多的外国学者和技术人员,推动了文化知识的传播和交流。

2. 艺术与文学的繁荣开放政策也对艺术和文学的繁荣起到了积极的推动作用。

隋唐时期,壁画、诗歌、绘画和雕塑等艺术形式得到了高度发展,不仅形成了具有中国特色的艺术风格,也吸引了许多外国艺术家前来学习与交流。

3. 文化产业的兴盛文化产业在隋唐时期得到了充分发展。

隋唐时期的书院成为文化的中心,培养了大批的文化人才。

此外,隋唐时期的刻版印刷术的普及也加速了书籍的传播,推动了文化交流的进一步繁荣。

四、外交交流的重要性1. 外交使节的互派隋唐时期,积极发展了与周边国家的外交通商关系。

通过派遣使节和接纳外国使节的方式,强化了与外国的交流与了解,架起了友好合作的桥梁。

2. 文化外交的发展隋唐时期也积极推行文化外交,通过文化交流的方式,推动了与外国的友好关系。

隋唐时期的外交政策与国际交往隋唐时期是中国历史上一个辉煌的时代,其外交政策和国际交往对于中国乃至世界的发展影响深远。

在这个时期,中国积极参与国际交流,推动了东西方文化的交流和贸易的繁荣,为中国带来了繁荣与稳定。

隋唐时期外交政策的一个重要特点是开放和包容。

隋代初期,随着大业的统一,杨坚开始实行“文治”政策,通过修建灵渠和放宽对外贸易限制等措施来维持国家的繁荣。

隋唐时期,国内经济的繁荣和对外文化的开放,推动了出使东西方国家的外交交往。

隋朝时,唐尧僧虔诚奉行“发扬佛法,传播文化”的政策,招揽了许多东方和南方国家的僧侣来中国学习佛法或传教。

同时,隋唐政府也积极邀请外国僧人来华传播文化,为国家的人口和经济发展作出了积极贡献。

隋唐时期对外贸易的繁荣也对外交政策产生了深远影响。

唐朝初期,通过海上丝绸之路和陆上丝绸之路,中国将与阿拉伯、波斯、日本等国发展了贸易往来,推动了经济的繁荣。

同时,唐朝还培养了一批精通外语的翻译官员,大力推动东西方的文化交流。

这些外交政策的成功,为唐朝的经济发展和国家实力的提升奠定了基础。

隋唐时期的外交政策也以和平为基础,注重国际关系的稳定和平衡。

唐太宗时期,积极提倡和平与友好,与各国保持睦邻友好关系。

中国的和平主义外交政策,为唐朝和隋朝取得了巨大的成功。

隋唐时期西域的安定、民族关系的稳定、周边国家的和平繁荣,堪称中国历史上的一个重要经验。

隋唐时期的外交政策所带来的国际交往,对于推动了中国与世界其他国家的文化交流和艺术交流起到了积极的促进作用。

唐朝是中国历史上文化最为繁荣的时期之一,其艺术、文学、哲学等方面的成就,为世界文化史留下了重要的一页。

同时,外国艺术家和学者纷纷来到中国,学习和研究中国的文化艺术,推动了世界文化的交流和繁荣。

总之,隋唐时期的外交政策和国际交往对于中国乃至世界的发展影响深远。

这一时期的开放和包容性政策,推动了文化的交流和贸易的繁荣,为中国带来了繁荣和稳定。

同时,外交政策注重和平与友好,维护了国际关系的稳定和平衡。

第七节隋唐时期的对外友好交往教学目标一、知识与能力和新罗的交往;和日本的交往;和东南亚、印度半岛各国的往来;和中亚、西亚、欧、非各地的交往。

通过分析“唐朝对外友好交往比前代进一步发展”的历史条件,培养学生的综合分析、观察历史的能力。

通过学习隋唐时期中外经济文化相互交流、相互吸收的史实,培养学生运用辩证唯物主义与历史唯物主义观点分析历史的能力。

通过分析"唐和亚洲、欧洲等各国之间的往来出现前所未有盛况" 的历史条件,培养学生分析历史现象的能力。

通过联系世界史讲述唐和朝鲜、日本、中亚、波斯、大食的关系,培养学生综合中外历史知识的能力。

二、过程与方法讲述法、探究法。

通过对隋唐时期中国与朝鲜、日本、东南亚、印度半岛、西亚和欧非各地交往的情况,以及当时这些国家的历史状况的学习,培养和进一步提高学生综合、归纳和分析中外历史知识的能力。

通过地图了解隋唐与各国交往情况,培养学生读图能力;通过对隋唐与各国地地区文化交流史实的了解归纳,培养归纳比较历史现象能力。

联系秦汉的对外关系史实和当今的欧亚大陆桥。

三、思想教育目标隋唐国力的强盛和较开放的对外政策,对外交往有了进一步发展。

与前代相比,往来的国家更多,经济文化交流更频繁,中外交通更发达。

中外的友好交往,扩大了中国人民的视野,丰富了我国人民的经济文化生活。

唐朝是当时世界上文明高度发达的国家之一,对世界经济文化的发展作出了突出的贡献。

同时中外经济文化的交流起到了相互学习、共同发展的作用。

促进中外交往而不畏艰难、百折不回的友好使者们,永远值得我们学习。

教学重点和难点教学重点:和新罗、日本、天竺的友好往来。

教学难点:古今地名、国名及其地理位置。

教学过程导入新课:海内存知己,天涯若比邻,该诗反映了隋唐与周边国家关系的融洽,唐代已经突破了中国自然地理屏障的制约。

我们已经认识到唐朝前期,我国政治相对稳定,经济和文化处于世界领先地位,国内各民族间的经济文化交流进一步密切,疆域空前广大,出现了我国历史上少有的封建盛世时期。

七年级历史隋唐时期的对外友好往来和繁荣的文化人教版【同步教育信息】一. 本周教学内容隋唐时期的对外友好往来和繁荣的文化二. 重点、难点1. 重点:唐朝和日本的友好往来以及唐朝文化对日本的影响;唐朝发达的对外交通。

雕版印刷术和火药的发明,建筑的成熟,唐诗的繁荣,艺术宝库莫高窟。

2. 难点:唐朝对外交通空间概念的形成。

隋唐文化发达的原因。

第七节隋唐时期的对外友好往来隋唐时期我国经济繁荣、文化昌盛、国力强大,我国经济文化处于世界领先地位,对外交通比前代更发达,对外交流空前发展。

国外的许多优秀的文化成果和物产传入中国,丰富了我国人民的物质和精神生活,同时我国的造纸等技术传到国外,对各国经济文化的发展产生了很大影响,对世界文化的发展做出了重大贡献。

当时的对外交往,总的来说是以和平友好为主的。

(一)发达的对外交通1. 对外交通发达的原因隋唐时期,封建经济繁荣,文化先进,尤其是唐朝在国际上有很高的声望,对各国有很强的吸引力,来华的使者和商人日益增多;唐朝政府鼓励外商来华的政策,给对外交往提供了有利条件;中外交往的日益频繁,需要对外交通的进一步发展。

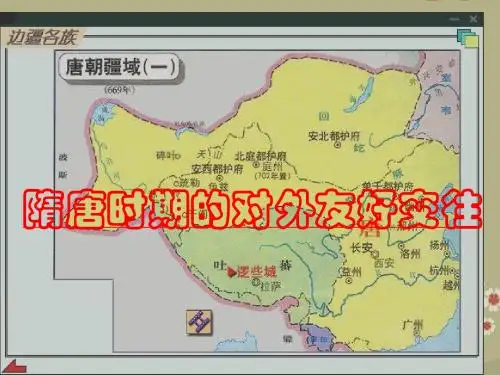

2. 对外交通路线陆路:以长安为中心,东达朝鲜,西经敦煌,越葱岭,可到印度、伊朗、阿拉伯各国海路:从登州、扬州出发,可达朝鲜和日本;从广州出发,可达马来半岛、印度、波斯湾(被称为“海上丝绸之路”)。

(二)和新罗的友好往来魏晋到隋唐,朝鲜半岛上有高丽、百济和新罗三个并立的国家。

隋炀帝和唐太宗曾出兵高丽,结果兵败而返。

新罗势力逐步壮大,于675年统一朝鲜半岛的大部分地区,积极同唐朝发展友好关系。

在唐朝的留学生中,新罗人最多。

崔志远曾在唐朝中进士并做官。

留学生在吸收和传播唐文化方面起了重要作用。

新罗商人来唐贸易的很多。

在唐都长安等地设有“新罗坊”“新罗馆”,专门接待来自新罗的客人。

新罗的特产、工艺品、药材等大量传入中国,在唐朝外贸输入总额中,新罗物产居各国首位。

新罗多方面学习唐朝,唐朝的丝绸、茶叶、书籍、手工技艺和雕版印刷术等,大量输出新罗;新罗立国,参用唐朝制度,还设立国学,教授儒学,很多新罗人喜读唐诗,还会写唐诗;此外,新罗在姓氏、服饰、节令、风俗等方面,都有浓重的中华文化色彩。

高考历史必背知识点:隋唐时期的对外友好交往1、对外交通——陆路:从长安出发,向东可以到达朝鲜,向西经“丝绸之路”,可以通往今天的印度、伊朗、阿拉伯以至欧非许多国家。

2、海路:从登州、扬州出发,可以到达今天的韩国、日本;从广州出发,经海上“丝绸之路”,可以到达波斯湾。

3、对外政策——全面开放。

鼓励外商贸易,允许定居、任官、通婚;使节、商人云集。

1、和新罗的友好往来:①唐朝的留学生中,以新罗最多,最著名的是崔致远。

②唐朝长安和沿海许多城市设有“新罗坊”“新罗馆”。

③新罗立国,参用唐朝制度,仿照唐朝实行科举,设立国学,教授儒学。

④新罗从唐朝引入茶种、雕版印刷术和高超的制瓷、制铜等手工业技艺。

⑤新罗人在姓氏、服饰、节令、风俗等方面,都有浓重的中华文化色彩。

2、和日本的友好往来:①隋朝时,中日互派使臣。

②从贞观年间开始,日本派出的遣唐使有13次之多。

③日本著名的大化改新,就是由留学唐朝回国的人策动的。

④日本新政中的制度,大都以唐制为蓝本。

⑤日本都城的建造,完全仿照唐长安城的样式。

⑥日本各级学校以儒家经典为教材,祭孔的礼仪也很隆重。

⑦日本同唐朝的贸易往来频繁。

⑧日本出土了大量的唐币“开元通宝”,中国也出土了日本奈良时的银币。

⑨中日友好交往的使者吉备真备、鉴真。

⑴东南亚:互派使节,交换土特产。

⑵天竺:印度称为天竺。

贞观时遣使唐朝;中国十进位计数法传入天竺;送来郁金香、菩提树,唐太宗派人去天竺学习熬糖法。

在中印文化交流中,以佛教为纽带,中国和印度半岛各国的交往大大加强。

高僧玄奖和义净起了重要作用。

⑴波斯:①隋朝时,中国和波斯已互遣使节;②唐朝时,波斯遭到大食侵扰,其国王及儿子先后前来求援,后客死唐朝。

③波斯商人大批在中国开设“波斯店”,做珠宝、香料生意。

⑵大食:唐高宗起通使,持续一个半世纪;造纸术传入大食⑶东罗马:使节往来;医学、杂技传入唐;唐朝的丝绸、瓷器大量运往欧洲。

⑷非洲:①唐朝时和非洲也有来往,《新唐书》上有这方面的记载。

隋唐时期的对外友好交往教学目的一、要求学生掌握的基础知识唐朝发达的对外交通和对外交往的盛况;和新罗的友好往来;日本遣唐使;唐文化对新罗、日本的影响;和东南亚、印度半岛各国的往来;中印经济文化交流;中外交往的友好使者;和波斯、大食、东罗马等的往来。

二、要求学生认识1.由于国力强盛和执行较为开明的对外政策,加上有发达的交通条件,隋唐时期的对外交往与前代相比,有进一步的发展,往来的国家更多,经济文化交流更频繁。

这说明,一个时期的对外交往与此时国家的政治经济状况是密切相关的。

2.隋唐时期与亚欧非地区许多国家的友好交往,对这些国家经济文化的发展带来了积极的影响;同时也扩大了中国人民的视野,丰富了我国人民的经济文化生活。

可见,一个民族只有融入到世界民族的发展中,才更具有活力。

3.中外交往过程中出现的友好使者们不畏艰辛,百折不回的精神,值得我们学习。

三、要求培养学生的能力1.通过分析隋唐时期对外交往出现前所未有频繁局面的原因,培养学生深层次分析问题的能力。

2.结合《唐朝对外交通路线图》,通过学习隋唐时期中国与亚欧非地区许多国家友好交往的情况,培养学生的读图能力、联想能力和归纳知识的能力。

重点、难点重点:对外交往频繁的原因;和日本、印度的友好往来。

难点:古今地名、国家及其地理位置。

教学准备1.电子投影仪。

2.投影片若干张(包括丝绸之路图片、《隋唐疆域图》、《唐朝对外交通路线图》、唐人街图片、唐装图片等)。

教学要点第七节隋唐时期的对外友好交往一、发达的对外交通和唐朝的国际地位1.隋唐的对外交往2.对外交往频繁的原因二、和新罗的友好往来1.朝鲜半岛上的国家2.唐与新罗的友好往来3.唐朝文化对新罗的影响三、和日本的友好交往1.日本遣唐使2.唐文化对日本的影响3.中日贸易往来4.中日友好交往的使者:吉备真备、鉴真四、和东南亚、印度半岛各国的往来1.和东南亚国家的往来2.中印经济文化交流3.玄奘、义净西游五、和中亚、西亚欧非各地的交往1.和中亚一些国家的交往2.和波斯、大食的往来3.和东罗马的往来4.和非洲的往来教学过程【复习提问,导入新课】提问:隋唐时期的基本社会历史特征是什么?学生回答:隋唐是我国封建社会的繁荣时期。

教师在给予肯定的基础上,进一步指出,隋唐是我国统一的多民族的封建国家的重要发展时期,加强并完善了中央集权,制度上有许多建树,经济空前的繁荣,边疆少数民族有了较大的发展,与内地的经济文化联系加强。

同时,这一时期中国与亚、欧、非地区一些国家的友好往来,也比前代有了进一步发展。

今天这节课,我们就来学习隋唐时期的对外关系。

由此导入新课。

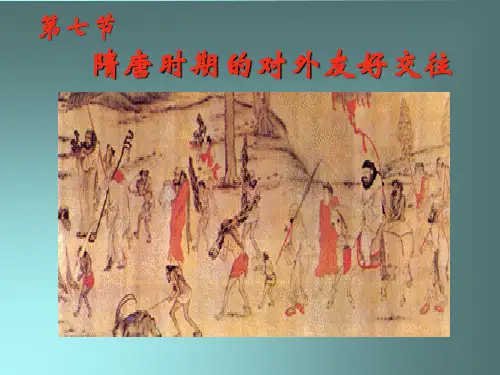

【讲授新课】一、发达的对外交通和唐朝的国际地位1.隋唐的对外交往通过前面有关章节的学习,我们了解到,早在汉代,我国就与周边不少国家有来往,开辟了著名的陆上“丝绸之路”和海上“丝绸之路”。

(展示丝绸之路图片)隋唐时期,我国的对外交往更频繁,对外交通更发达。

展示投影片《唐朝对外交通路线图》,边指示边讲解:陆路方面,从长安出发,向东可到达新罗,即今朝鲜半岛;向西经陆上“丝绸之路”,可以通往今天的印度、伊朗、阿拉伯以至欧非许多国家。

海路方面,从登州(今山东蓬莱)、扬州出发,可到达今天的韩国、日本;从广州出发,经海上“丝绸之路”,可到达波斯湾。

这说明,唐朝是当时亚非各国经济文化交流的一个中心。

当时的长安、洛阳聚集了许多国家的使节、商人,成为当时的国际大都会。

唐朝在国际上享有很高的声望,直到如今,世界上许多大城市中的华人集中居住区仍被称为“唐人街”,中国人被称为“唐人”,连中国的民族服装也被称为“唐装”。

展示投影唐人街和唐装图片。

那么,造成隋唐时期中外交往如此频繁的原因是什么呢?2.对外交往频繁的原因指导学生阅读教材有关内容思考,教师提示,对外交往之所以出现空前盛况,条件不外乎是:①外国人愿意到中国来;②中国欢迎外国人到中国来;③外国人到中国比较方便。

在学生回答后,教师归纳总结:①隋唐时期,我国封建经济繁荣,政治长期稳定,文化先进,对各国有很强的吸引力,周边各国都很希望与隋唐交往;②唐朝实行较为开放的对外政策,鼓励外商来华贸易,还允许他们做官、居住,与中国人通婚;③发达的对外交通,为对外交流提供了便利条件。

下面,我们就学习了解隋唐对外交往的简单情况。

二、和新罗的友好往来1.朝鲜半岛上的国家新罗地处朝鲜半岛,隋朝建立时,朝鲜半岛上是高丽、百济和新罗三国并立。

投影片《隋朝疆域图》,指出三个国家的方位。

隋唐同朝鲜半岛上的这三个国家都有交往,隋炀帝曾远征高丽。

直到7世纪后半期,新罗才统一了朝鲜半岛。

2.唐和新罗的友好往来唐与新罗的交流极为频繁。

教师布置学生阅读并归纳表现:①在唐朝的外国留学生中,新罗人最多,最著名的是崔致远。

留学生在吸收和传播唐文化方面起了重要作用。

②新罗商人来华贸易的很多。

唐朝长安和沿海许多城市设有“新罗坊”、“新罗馆”,专门接待来自新罗的客人。

3.唐文化对新罗的影响这种影响是多方面的。

具体表现为:政治上,新罗立国,参用唐朝制度,如在中央设执事省,相当于唐朝的尚书省;经济上,新罗从唐朝引入茶种,高超的制铜和制瓷技艺;文化上,新罗也学儒学、写唐诗,学会雕版印刷术。

此外,在姓氏、服饰、节令、风俗等方面,都有浓重的中华文化色彩。

三、和日本的友好往来展示《唐朝对外交通路线图》,指出日本的位置。

汉朝时,中日之间就有了往来,到隋唐时,交往就更多了。

1.日本“遣唐使”中日之间的交往,人员往来是重要内容。

隋朝时,中日互遣使臣。

唐朝时,日本派出的遣唐使有十多次。

当时日本社会发展比中国落后,所以对唐朝的昌盛极为向往。

这些遣唐使,包括随后的大批留学生、学问僧来唐朝学习中国文化,这对日本社会的发展带来深刻的影响。

2.唐文化对日本的影响唐文化对日本带来了哪些影响呢?(布置学生看书,教师归纳补充。

)这种影响主要表现在:①政治上,在留学唐朝回国的人策动下,日本进行了大化改新,参考隋唐的均田制和租庸调制,施行班田收授法和租庸调制;仿照唐的官制,改革了从中央到地方的官制;参照隋唐律令,制订了《大宝律令》。

还仿照唐长安城的样式,建造新的都城。

②语言文字上,采用了汉字的楷书偏旁和汉字草书,创造了日本假名字母,日本从此才有了自己的文字,这大大推动了日本文化的发展。

此外,在教育方面、科学技术方面、文学方面,甚至生活习惯上,日本都深受中国的影响。

3.中日的贸易往来唐朝与日本的贸易还是比较频繁的。

根据考古发现,在日本出土了大量的唐币“开元通宝”,在中国出土了日本奈良时的银币“和同开珎(b3o)”,就是明证。

4.中日友好交往的使者吉备真备、鉴真在中日交流过程中,对促进中日交往有突出贡献的人很多,他们中的代表有日本的吉备真备、中国的高僧鉴真等。

吉备真备年轻时,随日本遣唐使来长安留学,研习儒家经典、历算、军事等,长达17年。

归国时,他携带了近200卷书籍,在日本大力传播唐朝文化。

鉴真俗姓淳于,五十多岁时,在扬州大明寺应日本僧人约请,决定东渡传播佛法,曾5次渡海受挫,至双目失明,仍矢志不渝(展示投影:鉴真像),终于在第6次东渡成功,时已年近七旬。

鉴真把律宗传到日本,同时还把佛寺建筑、雕塑、绘画等艺术传授给他们,为中日文化交流作出了卓越贡献。

四、和东南亚、印度半岛各国的往来1.和东南亚国家的往来两汉时,我国就和东南亚各国有了交往。

隋唐时,中国和东南亚的一些国家继续有往来。

彼此互派使节,交换土特产品。

(对照课本小字,看《唐朝对外主要交通路线图》,指出“骠国”在今缅甸。

)2.中印的经济文化交流古代印度半岛上的国家主要是天竺,包括今印度、孟加拉和巴基斯坦等国。

隋唐时期,以佛教为纽带,中国和天竺的交往大大增强。

其主要内容包括:①贞观时,天竺一再遣使来朝,郁金香、菩提树等传入我国。

②文化交流,唐太宗曾派人到天竺学习熬糖法,提高了我国的制糖技术。

中国创立的十进位记数法,推动了天竺数学的发展。

在中印文化交流中,中国两位高僧起了重要作用。

3.玄奘、义净西游玄奘,俗名陈讳,常称为“三藏法师”,又称唐僧。

贞观初年,为探求佛法,西行到天竺钻研佛学,后携带大量佛经回长安,专心翻译佛经。

这些佛经后来在印度大部分失传,中文译本现已成为研究南亚历史的重要文献。

他还将西游沿途各地的风土、人情、物产、信仰和历史传说等,撰写成《大唐西域记》十二卷,成为研究古代中亚、印度半岛等国的历史、地理和中西交通的宝贵资料。

继玄奘之后的另一位佛学大师义净,于唐高宗时从海路至天竺研究佛学,后又到东南亚地区周游多年,回国后写了《大唐西域求法高僧传》等书,记录了南亚、东南亚许多国家社会、宗教、文化状况。

五、和中亚、西亚、欧非各国的交往汉朝时,我国就与这些国家和地区有交往,隋唐更多了。

1.和中亚一些国家的交往中亚地处东西方陆路交通的要冲,汉朝时,这里是丝绸之路的必经之地。

隋唐时,在今阿富汗,有一个国家叫吐火罗,多次派使臣与唐通好,还带来了名马、异药等特产。

2.和西亚的波斯、大食的往来西亚的波斯即今伊朗(看地图),汉代时称为安息。

(引导学生回忆汉朝与安息的交往。

)隋朝时与波斯互派使节;唐朝时,波斯受大食的侵扰,有一位国王和他的儿子先后来中国;许多波斯商人在中国开设“波斯店”,经营珠宝、香料生意。

大食是唐朝对阿拉伯的称呼。

阿拉伯国家在7世纪建国,(看《唐朝对外交通路线图》)从唐高宗起,与中国通使,持续了一个半世纪,中国的造纸术在这时传到大食。

大食的伊斯兰教也传入我国。

许多大食商人来我国经商,他们的宗教信仰得到了唐政府的尊重。

3.和东罗马的交往(看地图)唐称东罗马为拂菻,东罗马由以前的罗马帝国(中国古书称为大秦)分裂而来。

唐朝时,东罗马与我国有使节往来,东罗马的医术、杂技传入中国。

通过丝绸之路,中国的丝绸、瓷器也大量运往欧洲。

4.和非洲的来往这在史书中有记载,考古发掘中也得到印证。

【本课小结】本课学习了隋唐时期对外交往的情况,分析了隋唐对外交往比前代有进一步发展的原因。

隋唐时期是我国封建社会的盛世,对外的交往给周边许多国家和地区带来了很大的影响。

同时,我们也看到,外国的优秀文化成果也丰富了我国人民的物质和文化生活。

中华民族在对世界经济文化发展作出重大贡献的同时,通过学习、交流、取长补短,自身也得到了更大的发展。

一个民族要想得到发展,搞闭关锁国不行,这应是本节课给我们的最大教益。