脑萎缩与硬膜下积液的鉴别

- 格式:wps

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:4

硬脑膜下血肿【概述】慢性硬脑膜下血肿系属头伤后3周以上始出现症状,位于硬脑膜与蛛网膜之间,具有包膜的血肿。

好发于小儿及老年人,占颅内血肿的10%,为硬脑膜下血肿的25%,其中双侧血肿的发生率高达14.8%。

本病头伤轻微,起病隐袭,临床表现无明显特征,容易误诊。

从受伤到发病的时间,一般在1~3个月,文献中报告有长达34年之久者。

【诊断】由于这类病人的头部损伤往往轻微,出血缓慢,加以老年人颅腔容积的代偿间隙较大,故常有短至数周、长至数月的中间缓解期,可以没有明显症状。

嗣后,当血肿增大引起脑压迫及颅内压升高症状时,病人早已忘记头伤的历史或因已有精神症状,痴呆或理解能力下降,不能提供可靠的病史,所以容易误诊。

因此,在临床上怀疑此症时,应尽早施行辅助检查,明确诊断。

以往多采用脑超声波、脑电图、同位素脑扫描或脑血管造影等方法协助诊断。

近年来依靠CT更提高了早期诊断水平,不仅能从血肿的形态上估计其形成时间,而且能从密度上推测血肿的期龄。

一般从新月形血肿演变到凸形血肿,约需3~8周左右,血肿的期龄平均在3.7周时呈高密度,6.3周时呈低密度,至8.2周时则为等密度。

但对某些无占位效应或双侧慢性硬膜下血肿的病人,必要时尚需采用增强后延迟扫描的方法,提高分辨率。

此外,MRI更具优势,对CT呈等密度时的血肿或积液均有良好的图像鉴别。

【治疗措施】目前,对慢性硬脑膜下血肿的治疗意见已基本一致,一旦出现颅内压增高症状,即应施行手术治疗,而且首选的方法是钻孔引流,疗效堪称满意,如无其他并发症,预后多较良好。

因此,即使病人老年病笃,亦需尽力救治,甚至进行床旁锥颅引流,只要治疗及时,常能转危为安。

现存的问题主要是术后血肿复发率仍有3.7%~38%(古贺久伸等1983)①钻孔或锥孔冲洗引流术:根据血肿的部位和大小选择前后两孔(一高一低)。

于局麻下,先于前份行颅骨钻孔或采用颅锥锥孔,进入血肿腔后即有陈血及棕褐色碎血块流出,然后用硅胶管或8号尿管小心放入囊腔,长度不能超过血肿腔半径,进一步引流液态血肿。

临床硬膜下积液与脑萎缩疾病发病年龄、影像学表现、临床表现及鉴别诊断硬膜下积液1、年龄。

多见于老年人及婴幼儿。

2、病因。

多见于外伤后,也可发生于v-p术后、开颅术后、脑膜炎后。

又称硬膜下积液。

系外伤引起蛛网膜撕裂,形成活瓣,使脑脊液进入硬膜下腔不能回流,或液体进入硬膜下腔后,蛛网膜破裂处被血块或水肿阻塞而形成。

水瘤内液体为水样,呈淡黄色或淡红色,蛋白含量较脑脊液高。

硬膜下水瘤有急性和慢性之分。

急性少见,在数小时内形成,慢性则有被膜包裹。

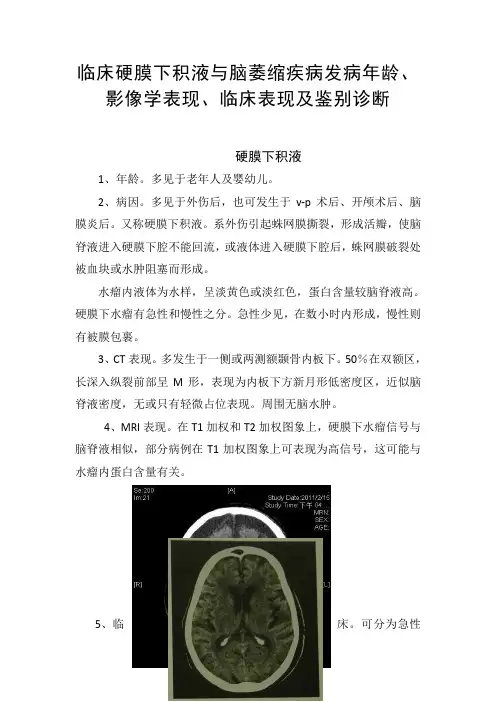

3、CT表现。

多发生于一侧或两测额颞骨内板下。

50%在双额区,长深入纵裂前部呈M形,表现为内板下方新月形低密度区,近似脑脊液密度,无或只有轻微占位表现。

周围无脑水肿。

4、MRI表现。

在T1加权和T2加权图象上,硬膜下水瘤信号与脑脊液相似,部分病例在T1加权图象上可表现为高信号,这可能与水瘤内蛋白含量有关。

5、临床。

可分为急性与慢性。

表现为颅高压和占位。

急性可钻孔引流,慢性可行钻孔引流或开颅骨瓣成形包膜切除术。

少数可自行吸收。

脑萎缩1、病因。

脑萎缩是由于各种因素所致的脑组织细胞的体积和数量减少,继发脑室和蛛网膜下腔扩大,可分别或同时发生在脑白质和灰质。

主要原因有外伤、感染、药物性、老年性及其他疾病。

依其程度和范围不同,可分为局限性脑萎缩与弥漫性脑萎缩两类。

2、临床。

部分患者早期可发生记忆力下降,继而出现定向障碍,说话不流利,最后发展为痴呆。

3、CT与MRI表现(1)弥漫性脑萎缩①脑皮质型脑萎缩以脑沟、脑池增宽(扩大)为主,脑室扩大较轻或正常;②脑白质型脑萎缩以脑室扩大为主,脑沟脑池增宽较轻或正常;③混合性弥漫性脑萎缩,灰质与白质均受累,显示脑沟、脑池及脑室均扩大。

(2)局限性脑萎缩局限性脑沟、脑池增宽。

脑室扩大产生负占位效应;其范围可只限于几个脑回,也可以是一个叶或一侧半球,后者为单侧脑室扩大,中线结构向脑萎缩侧移位。

判断有无脑萎缩,往临床工作中一般多采用目测法,即:①将脑沟、脑池及脑室的大小与正常同龄人对照,若有明显增宽则为脑萎缩;②脑沟宽度>5mm可提示脑萎缩;③侧脑室额角、枕角、颞角变圆钝,则提示相应脑叶萎缩,但应注意生理变异存在的可能性。

婴儿硬膜下积液外科治疗

王浩岩;郎铁成;李福义;杨文佳;李明军

【期刊名称】《黑龙江医药科学》

【年(卷),期】1999(22)3

【摘要】目的:探讨婴儿硬膜下积液形成原因和治疗方法.方法:全部行囟门外角穿刺引流,结果:其中36例治愈,余4例中3例手术治愈.结论:硬膜下积液形成的原因除破裂的蛛网膜的单向活瓣作用及积液蛋白含量高的渗透作用外,还与脑萎缩、颅脑发育不相称、脑积水使硬膜下腔增宽、脑脊液的吸收和循环障碍有关.对反复穿刺引流不愈的病例,应尽早行硬膜下腔一腹腔分流术或大网膜颅内移植术,以利于患儿脑功能恢复.

【总页数】1页(P33)

【作者】王浩岩;郎铁成;李福义;杨文佳;李明军

【作者单位】佳木斯大学医学院一附院神经外科;佳木斯大学医学院一附院神经外科;佳木斯大学医学院一附院神经外科;佳木斯大学医学院一附院神经外科;佳木斯大学医学院一附院神经外科

【正文语种】中文

【中图分类】R72

【相关文献】

1.彩色多普勒超声鉴别诊断婴儿硬膜下积液与良性蛛网膜下腔增宽 [J], 苏英姿;袁新宇;张玉林

2.婴儿硬膜下积液的外科治疗 [J], 王贤书;张晓茹;程征海;杨志国;岳芳;陶靖平;李德泽

3.经前囟穿刺置管引流治疗婴儿创伤性硬膜下积液 [J], 张叶华;张荣伟;袁绍纪;吕学明

4.婴儿脑积水分流术后硬膜下积液的临床分析 [J], 娄元华;李小勇;陈红伟;潘栋超;解东成;刘东升

5.婴儿化脓性脑膜炎并发硬膜下积液的早期诊断 [J], 蓝明平;蒋莉

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

如何正确鉴别诊断脑萎缩疾病脑萎缩是指脑组织的体积减少,导致脑功能的损害。

常见的病因包括老年性脑萎缩、阿尔茨海默病、脑血管病变、颅脑外伤等。

准确的诊断对于选择合理的治疗方案和改善患者生活质量至关重要。

在鉴别诊断脑萎缩疾病时,医生通常会采取以下的方法:1.详细的病史询问:医生会询问患者的临床症状、病程以及家族史等信息。

脑萎缩常伴随患者年龄的增长,老年性脑萎缩的发生率随年龄增加而增加。

阿尔茨海默病通常起病隐匿,主要表现为记忆力下降、思维迟缓等症状。

脑血管病变的病史中可能存在有关高血压、糖尿病、吸烟等危险因素。

颅脑外伤的病史中则可能出现受伤的经历。

2.神经系统体检:医生会仔细检查患者的神经系统功能,包括脑神经功能、感觉、运动、平衡等。

脑萎缩可能导致不同程度的神经系统损害,常见的症状包括步态不稳、肌力减退、反应迟钝等。

3.影像学检查:脑影像学检查是诊断脑萎缩的主要方法之一、常用的影像学检查包括头颅CT和头颅MRI。

CT可以显示脑萎缩的程度和范围,并排除其他病变(如肿瘤、脑出血等)。

MRI对脑组织的分辨率更高,在早期发现和评估脑萎缩非常有价值。

医生可以根据影像学检查结果确定脑萎缩的程度和类型。

4.神经心理学评估:脑萎缩常伴随认知功能障碍,影响患者的学习、记忆、注意力等。

神经心理学评估可以帮助医生了解患者的认知功能水平,评估疾病对患者日常生活的影响。

5. 实验室检查:在鉴别诊断脑萎缩时,医生还需要根据不同的患者情况进行相关的实验室检查。

例如,针对血管性脑萎缩,进行心脏、血管、肾功血常规等检查,以排除高血压、血脂异常等病因。

对于疑似阿尔茨海默病的患者,可以进行脑脊液检查,检测神经元特异性烯醇化酶水平、tau蛋白和β-淀粉样蛋白的含量来鉴别诊断。

综上所述,鉴别诊断脑萎缩疾病需要综合病史询问、神经系统体检、影像学检查、神经心理学评估以及实验室检查等多个方面的信息。

综合分析这些信息,可以提高对脑萎缩疾病的准确程度,为患者制定合理的治疗方案。

外伤性硬膜下积液30例CT诊断分析(一)笔者回顾性分析2006年10月〜2009年12月30例外伤性硬膜下积液患者病例资料及CT影像学表现,报道如下。

1 资料与方法2006年10月-2009 年12月期间的30例外伤性硬膜下积液患者,男25例, 女5例,年龄18-91 岁,平均57.3 岁,其中60岁以上12例。

病程一般为受伤后数小时到2 周左右。

30 例患者均有头部外伤史, 其中车祸伤25 例, 跌打伤5 例。

全部病例均采用通用GE-1800PLUSC机扫描,层间距和层厚均为10mm2 结果CT显示额、颞或额颞、额颞顶甚至额颞顶枕颅骨内板下方与脑表面间新月形、弧形脑脊液密度影,其中单侧/双侧额部4例,单侧/双侧颞部3例,单侧/双侧额颞部17例,额颞顶2例,额颞顶枕2例,另有2例表现为大脑镰旁条带状脑脊液密度影。

病变早期密度较均匀, 边缘较光整。

本组病例有8 例颅骨骨折,5 例蛛网膜下腔出血,8 例脑萎缩。

本组病例均以头痛、头晕, 恶心、呕吐及意识障碍为首发症状,6 例首次检查未见明显异常或仅见头皮血肿,24h〜 1 周复查才出现典型CT表现。

1例为慢性硬膜下血肿清除术后1周出现,1例脑萎缩伴额颞顶硬膜下积液患者于伤后 5 个月出现慢性硬膜下血肿。

3 讨论外伤性硬膜下积液又称外伤性硬膜下水瘤,在基层医院比较常见,由Mayo于1894年首先报道, 发生率约占颅脑损伤的0.5%〜1%。

主要在伤后数小时至数周内出现,好发于双额颞区。

颅骨骨折,特别是颞骨骨折及蛛网膜下腔出血与脑萎缩时容易发生。

其发病机制可能为:(1) 外伤特别是颅骨骨折后容易引起小的蛛网膜破损或撕裂,形成活瓣,脑脊液流人硬膜下腔后不能回流;(2) 脑外伤后发生蛛网膜下腔出血与脑萎缩时硬膜下间隙增大, 易使脑脊液充填于硬膜下腔;(3) 伤后血脑屏障遭到破坏,毛细血管通透性增加,血浆成分渗出到硬膜下腔。

(4) 临床上脱水剂的不合理使用将促成硬膜下积液的形成。

硬膜外血肿和硬膜下血肿的鉴别要点硬膜外血肿和硬膜下血肿是常见的颅内外伤后引起的一种病理现象,它们的临床表现和危害程度都相似,因此在鉴别诊断中十分关键。

下面我们来分步骤详细介绍硬膜外血肿和硬膜下血肿的鉴别要点。

一、解剖结构区别硬膜外层是紧贴外侧颅骨的坚韧膜层,而硬膜下层则是位于硬膜内侧与蛛网膜之间的一层薄膜。

因此,硬膜外血肿紧贴颅骨而硬膜下血肿定位在脑表面,两者位置不同有助于鉴别。

二、发病机制区别硬膜外血肿是由外伤性血管破裂而血液聚集在硬膜外层,形成局部血肿。

而硬膜下血肿是脑表面的血管破裂血液渗入硬膜下层,然后进一步扩散导致脑实质受压。

因此,从发病机制方面也可区别两者。

三、临床表现区别1. 硬膜外血肿的典型症状是头痛、意识不清、恶心呕吐等,可能伴有局部裸露、皮下积液等表现。

2. 硬膜下血肿的典型症状是剧烈头痛、意识障碍、偏瘫、癫痫等神经系统症状,常常是数小时至数天出现,可能导致颅内高压等情况。

四、影像学检查区别除了临床表现,影像学检查也是鉴别硬膜外血肿和硬膜下血肿的重要依据。

1. CT检查:硬膜外血肿呈半圆形,紧贴颅骨,形态规则。

而硬膜下血肿则呈叶片状,与颅骨距离远,形态不规则。

2. MRI检查:可显示血肿的大小、范围以及与周围组织的关系,是更加精准的辅助诊断方法,硬膜外血肿的信号呈高T1、T2信号;硬膜下血肿的信号则呈低T1、高T2信号。

总的来说,虽然硬膜外血肿和硬膜下血肿很相似,但是从解剖结构区别、发病机制、临床表现和影像学检查等方面进行分析和判断,可以帮助医生明确诊断,给患者提供及时有效的治疗。

外伤性硬膜下积液的临床医学鉴定王平;刘开滨【摘要】颅脑损伤后可以引起蛛网膜破裂并形成活瓣,致脑脊液进入硬模下腔不能回流,并在此大量积聚,称之为外伤行硬膜下积液.一般外伤后数小时或数日内形成,积液量一般为50~60mL以上,起发生率约占损伤的百分之一.我鉴定中心2008~2011年对5例外伤性硬膜下积液进行了临床学法医鉴定,现报道如下.【期刊名称】《黑龙江医药科学》【年(卷),期】2011(034)005【总页数】1页(P96)【关键词】外伤;硬膜下积液;医学鉴定【作者】王平;刘开滨【作者单位】佳木斯市公安局刑事技术支队,黑龙江佳木斯154002;佳木斯市公安局刑事技术支队,黑龙江佳木斯154002【正文语种】中文【中图分类】R651.1+9颅脑损伤后可以引起蛛网膜破裂并形成活瓣,致脑脊液进入硬模下腔不能回流,并在此大量积聚,称之为外伤行硬膜下积液。

一般外伤后数小时或数日内形成,积液量一般为50~ 60mL以上,起发生率约占损伤的百分之一。

我鉴定中心2008~ 2011年对 5例外伤性硬膜下积液进行了临床学法医鉴定,现报道如下。

1 临床资料1.1 一般资料均为男性,年龄平均为 45岁 ,双例 4例 (拳击头部所致 ),单侧 1例(左侧:交通肇事 ),均为闭合性颅脑损伤 ,其中两侧伤后 2个月并发了硬膜下血肿。

临床表现 5例均有头外伤史,伤后急性期内有颅内压增高症状,两例出现了脑受压的阳性体征(偏瘫、失语、局部性癫痫等),有一例出现了嗜睡、定向力差和精神轻度失常症状。

1.2 影像学表现1.2.1 MR成像:显示急性硬膜下积液的敏感性较 CT高,我们认为应该推荐为首选检查。

MR像于颅骨内板下可见新月形异常信号影,边界清楚,范围较大,其信号强度于脑脊液相似,但是由于外伤性硬膜下积液中含有蛋白成分较高,在T1加权像上 MR 信号强度比脑脊液稍高,在 T2加权像上比脑脊液稍高。

由于 MR普及程度受限,期临床应用受到限制,本报告的 5例有 4例经 MR证实。

外部性脑积水与脑发育迟缓,脑萎缩及硬膜下积液的鉴别诊断一、外部性脑积水的影像学主要表现1、额叶或额顶叶蛛网膜下腔增宽,间隙≥5mm,大脑半球后半部间隙不宽。

2、前纵裂池间隙增宽大于7mm,后纵裂池不宽。

3、大脑外侧裂池增宽大于7mm。

4、鞍上池稍大。

5、额区或额顶区脑沟部分增宽,但增深不显著,边缘呈“花瓣状”;大脑后半部及小脑脑沟不增宽。

大脑半球前部犹如“水中漂浮的核桃”状。

6、脑室不大或轻度扩大。

通常脑脊液聚集首先发生在额顶叶前蛛网膜下腔,其次为前纵裂池、大脑外侧裂池及鞍上池,最后引起脑室扩大。

诊断依据是:1、前囟未闭的婴儿及头颅增大。

2、脑前半部脑外积液增多,脑实质无病变。

3、2岁以后,脑外积液自然吸收。

二、鉴别诊断1、外部性脑积水与脑萎缩鉴别:后者头围较小,常有智力低下及运动障碍。

半球间隙不增宽或前后均增宽,脑沟深宽呈“城垛状”而不是“花瓣状”,脑皮质较薄,脑室扩大较明显。

2岁以后脑沟仍深宽,脑脊液未吸收。

颅骨额骨较小或变尖使额部颅腔变小。

脑萎缩除见大脑脑沟的普遍增宽加深外,尚有脑室系统明显扩大,当有半球间裂增宽时,表现为整个间裂增宽。

局限性脑萎缩时可有局部脑沟宽深,邻近脑室扩张。

脑萎缩时脑室与颅脑横径之比大于正常,而外部性脑积水则正常。

值得注意的是:部分外部性脑积水患者可合并脑萎缩,单纯外部性脑积水患者智力发育一般正常;而合并脑萎缩时,临床表现常有不同程度的痴呆和运动发育滞后,部分患者还伴有偏瘫、肌张力增高、癫痫等症状,所以在鉴别外部性脑积水与脑萎缩、或二者合并发生时应密切结合临床。

2、外部性脑积水与脑发育迟缓鉴别:脑发育迟缓时,常表现为脑灰白质比例失常,在MR 检查时,表现为脑灰白质的信号异常改变,髓鞘化延期等,并且脑发育迟缓常同时合并多种其他神经系统畸形。

3、外部性脑积水与硬膜下积液鉴别:后者常为单侧发生,若为双侧常两侧不对称,CT扫描颅骨内板低密度区呈“新月形”,内侧缘较平坦、光整,邻近脑沟变平浅,受压的脑回变平内移,脑沟相互聚拢而不是加深增宽,一般不伴有基底池的扩大及前纵裂的增宽,无脑室的扩大。

脑萎缩与硬膜下积液的鉴别

脑萎缩:

病因:

脑萎缩是由于各种因素所致的脑组织细胞的体积和数量减少,继发脑室和蛛网膜下腔扩大,可分别或同时发生在脑白质和灰质。

主要原因有外伤、感染、药物性、老年性及其他疾病。

依其程度和范围不同,可分为局限性脑萎缩与弥漫性脑萎缩两类。

临床:

部分患者早期可发生记忆力下降,继而出现定向障碍,说话不流利,最后发展为痴呆

CT与MRI表现:

(1)弥漫性脑萎缩:

①脑皮质型脑萎缩以脑沟、脑池增宽(扩大)为主,脑室扩大较轻或正常;

②脑白质型脑萎缩以脑室扩大为主,脑沟脑池增宽较轻或正常;

③混合性弥漫性脑萎缩,灰质与白质均受累,显示脑沟、脑池及脑室均扩大。

(2)局限性脑萎缩:局限性脑沟、脑池增宽。

脑室扩大产生负占位效应;其范围可只限于几个脑回,也可以是一个叶或一侧半球,后者为单侧脑室扩大,中线结构向脑萎缩侧移位。

判断有无脑萎缩,往临床工作中一般多采用目测法,即:

①将脑沟、脑池及脑室的大小与正常同龄人对照,若有明显增宽则为脑萎缩;

②脑沟宽度>5mm可提示脑萎缩;

③侧脑室额角、枕角、颞角变圆钝,则提示相应脑叶萎缩,但应注意生理变异存在的可能性。

鉴别:

弥漫性脑萎缩致脑室扩大时应与脑积水鉴别。

但单纯脑萎缩:

①脑实质内无异常低密度区,而脑积水在脑室周围可出现间质性水肿的低密度区;

②脑萎缩时脑室形态改变不明显,冠状位重建时,左右侧脑室顶部夹角变大(>140°),脑积水时脑室向四周扩大,左右侧脑室额角呈球形,而侧脑室顶部夹角缩小(<120°);

③第三脑室扩大,脑积水比脑萎缩明显,可呈球形;

④脑萎缩时脑沟、脑池以增宽,而脑积水时则脑沟变浅或消失,脑池不宽。

硬膜下积液:

年龄:多见于老年人及婴幼儿。

病因:多见于外伤后,也可发生于v-p术后、开颅术后、脑膜炎后。

又称硬膜下积液。

系外伤引起蛛网膜撕裂,形成活瓣,使脑脊液进入硬膜下腔不能回流,或液体进入硬膜下腔后,蛛网膜破裂处被血块或水肿阻塞而形成。

水瘤内液体为水样,呈淡黄色或淡红色,蛋白含量较脑脊液高。

硬膜下水瘤有急性和慢性之分。

急性少见,在数

小时内形成,慢性则有被膜包裹。

CT表现:多发生于一侧或两测额颞骨内板下。

50%在双额区,长深入纵裂前部呈M形,表现为内板下方新月形低密度区,近似脑脊液密度,无或只有轻微占位表现。

周围无脑水肿。

MRI表现:在T1加权和T2加权图象上,硬膜下水瘤信号与脑脊液相似,部分病例在T1加权图象上可表现为高信号,这可能与水瘤内蛋白含量有关临床:可分为急性与慢性。

表现为颅高压和占位。

急性可钻孔引流,慢性可行钻孔引流或开颅骨瓣成形包膜切除术。

少数可自行吸收。

老年性脑萎缩一般表现为双侧脑回变宽,脑沟加深,脑实质萎缩,常有脑室系统的扩大。

而硬膜下积液由外伤引起,单侧者易于鉴别,双侧常见额颞顶区的条带状低密度区(CT),由于占位效应,脑沟,脑回变浅,脑室缩小。

对于合并脑萎缩者,积液处的脑沟,脑回也比其它部位要浅。

另外,硬膜下积液常有外伤史,可伴有智力,行为障碍,以及脑受压症状等。

如症状不明显,硬膜下积液一般采取保守治疗,因为老年人颅内代偿空间较大,对于积液量大(>100ml,或厚度>1.5cm),产生明显脑受压症状者,可手术,一般钻孔引流即可,但注意放液不可过快,不用脱水利尿药物,注意补液,头位可稍低,有利于引流。

也可辅以高压氧治疗,有利于恢复。

还有一点,硬膜下积液可逐渐转变为慢性硬膜下血肿,因此对于保守治疗者,应定期复查CT。

在临床上常见大于50岁外伤后出现硬膜下积液,常为双侧.

诊断上,首先看有无颅压增高表现,不易鉴别时,应用甘露醇实验性诊断。

积液多在额叶,看脑室额角是否受压。

治疗上,少量积液不需处理,量大者可动态观察症状及CT,进行性加重时,可钻孔引流,否则保守治疗。