肝脏炎性假瘤的CT及MRI征象

- 格式:pdf

- 大小:909.24 KB

- 文档页数:4

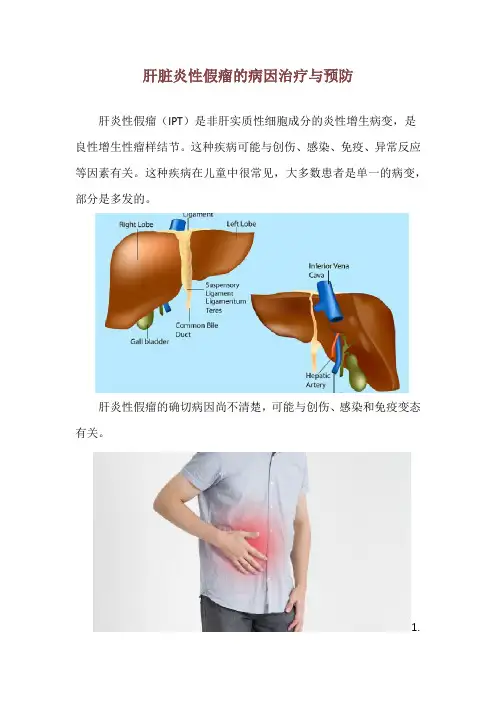

肝脏炎性假瘤的病因治疗与预防肝炎性假瘤(IPT)是非肝实质性细胞成分的炎性增生病变,是良性增生性瘤样结节。

这种疾病可能与创伤、感染、免疫、异常反应等因素有关。

这种疾病在儿童中很常见,大多数患者是单一的病变,部分是多发的。

肝炎性假瘤的确切病因尚不清楚,可能与创伤、感染和免疫变态有关。

1.感染理论临床上IPT发烧、白细胞升高、血沉加快、血浆C炎症反应的表现,如反应蛋白增加。

有报道称复发性胆管炎伴有IPT,胆管上行性感染引起的化脓性炎症过程与上述表现有关。

Horiuchi收集20例肝脏文献IPT其中,有7例伴有闭塞性静脉炎,即多组织细胞形成的肉芽肿性静脉炎,导致管壁增厚,管腔狭窄,认为微生物可来自食物或炎症病变,通过血流到门静脉,然后逐渐发展为上述闭塞性静脉炎和肉芽肿炎症。

此外,许多学者认为,肉芽肿肝脓肿的坏死组织周围有组织细胞、巨细胞和胶原纤维化,类似于炎症性假肿瘤,应属于炎症性假肿瘤的范围。

2.免疫反应理论IPT组织学中出现了大量的浆细胞,考虑到可能是内源性或外源性因素引起的免疫病理反应。

许多学者认为上述闭塞性静脉炎的变化Riedel甲状腺炎、特发性腹膜后纤维化和纵隔纤维化的血管变化性质相同,是一种自身免疫性疾病。

我国也有多种闭塞性静脉炎,可能与免疫或感染有关,或两者兼有。

据文献报道,肝炎假肿瘤在儿童中很常见,患者多为单发病变,部分为多发病变。

大多数患者主要有上腹痛、间歇性发热和消瘦,有些患者有疲劳、不适、恶心、呕吐等症状,约10%患者有黄疸,部分患者体检时可触及质韧光滑的肿瘤,一般无肝掌、蜘蛛痣等肝硬化体征。

这种疾病在发病年龄和性别上没有一定的规律,也没有明确的临床症状。

大多数是意外发现的超声波。

炎性假肿瘤的最终诊断仍需要病理诊断。

术前诊断可通过超声波指导下的细针穿刺活检进行明确诊断。

肝炎性假瘤临床症状不明确,多为B意外发现超声检查。

炎性假肿瘤的最终诊断仍需病理诊断,术前细针穿刺活检可通过超声引导明确诊断。

第四节肝脏的CT和MRI检查一、检查技术(一)CT检查方法患者禁食4~6h,于检查前口服1000ml的开水(阴性对比剂)或开水与泛影葡胺混合液(阳性对比剂),使胃充分扩张。

由于CT机有螺旋和非螺旋、扫描速度亚秒和1秒以上、探测器有单排和多排,所以扫描技术也根据各机器性能的差异而有不同的设置。

不同的医院根据各自的习惯和条件对肝脏行平扫、双期扫描或三期扫描,三期扫描对于减少漏诊、提高诊断和鉴别诊断能力有很大帮助。

通常设置3期扫描时间为,动脉期24~26s,门静脉期45~60s,延迟期120~180s,当疑诊为肝血管瘤时,延迟扫描180~240s。

扫描层厚通常5~10mm,薄层(≤5mm)扫描可明显提高微小病灶检出率。

常规螺旋CT的造影剂用量常为1.5~2.0ml/kg体重,而多排螺旋CT由于扫描速度快,可用1.2ml/kg 体重,增强后效果与1.5~2.0ml/kg体重相似。

(二)MRI检查方法患者需禁食4~6h,于检查前30min口服5%甘露醇水溶液约1000ml,用作胃肠道对比剂。

也可采用氧化铁胶体溶液作为胃肠道对比剂,此时充盈氧化铁胶体溶液的胃肠道呈低信号区。

检查时患者仰卧肝区置于体部线圈中央。

检查可选用的扫描程序有自旋回波(SE)、反转复原(IR)、相位对比(PC)、部分饱和(PS)、梯度回波(GE)以及化学位移(CS)等,通常采用SE程序。

检查时一般先作冠状面T1加权成像(T1WI),定出横断面扫描的范围,然后,再作横断面T1WI 和和T2加权成像(T2WI)。

在绝大多数病例,通过这种T1WI 和T 2WI 程序联合应用,即可解决诊断方面的问题。

T1WI 对软组织分辨率高,能清楚地显示腹部的解剖结构及其毗邻关系和发现肝内病灶。

为提高肝内病灶的检出率,应尽可能地选用T1权重较大的T1WI 程序,如短重复时间(TR)、短回波时间(TE)(TR/TE=250/15)的SE程序。

T2WI 尤其是长TR、多回波的SE程序(如TR/TE=2000/30~120)能揭示病变的信号变化特点,主要用于定性诊断。

肝脏炎性假瘤应该做哪些检查?*导读:本文向您详细介肝脏炎性假瘤应该做哪些检查,常用的肝脏炎性假瘤检查项目有哪些。

以及肝脏炎性假瘤如何诊断鉴别,肝脏炎性假瘤易混淆疾病等方面内容。

*肝脏炎性假瘤常见检查:常见检查:肝脏触诊、肝脏超声检查、CT检查*一、检查多属正常。

部分患者可有贫血、白细胞轻度或中度升高、血沉加快、血浆C反应蛋白增高,少数也可有ALP、ALT、GT、LDH 等升高,HBsAg阴性,AFP多为正常。

国内外有报道少数病例AFP 升高。

国内报道一组25例中有2例AFP升高,手术切除证实为炎性假瘤;国外报道1例AFP高达1080g/L,术后病理报告为肝脏炎性假瘤伴肝细胞增生。

个别患者AFP升高的机制、规律、临床意义如何,尚待进一步研究。

超声检查可见肝脏正常,肿瘤为圆形或椭圆形肿块,小者仅2cm,边界清晰,Doppler为少血。

如果肿块位于肝脏表面与腹壁有炎性粘连,常可在声像图上发现。

CT扫描肝脏无硬化表现,脾脏不肿大,病变部门呈低密度影,边界清晰,小的炎性假瘤很难与肝癌相鉴别。

但注射造影剂后与血管瘤鉴别较易。

MRI近年来应用于肝脏诊断,肝脏炎性假瘤的肝脏表面光滑,门静脉不扩张,脾脏不肿大,肿瘤在T1加权像上表现为低信号,病灶附近血管无受压、变窄、移位,T2加权像上表现为高信号且边界清晰。

选择性肝脏血管造影对于通过上述检查不能诊断者具有重要意义,炎性假瘤表现为无血供或无血管增生像,这一点可与肝癌相鉴别。

*以上是对于肝脏炎性假瘤应该做哪些检查方面内容的相关叙述,下面再来看看肝脏炎性假瘤应该如何鉴别诊断,肝脏炎性假瘤易混淆疾病。

*肝脏炎性假瘤如何鉴别?:*一、鉴别炎性假瘤除与肝血管瘤、肝腺瘤和局灶性增生性相鉴别外,主要应与肝细胞癌进行鉴别,以下几点有助于肝脏炎性假瘤的诊断:①病程较长,症状较轻全身情况好,或有不明原因发热的肝脏占位病变;②无肝炎病史,HBsAg阴性,无肝硬化,肝功能正常;③AFP阴性;④B超、CT等影像学检查为肝占位病变,但血管造影有助于区别;⑤B超或CT引导下穿刺活检为多种慢性炎性细胞,而无肿瘤细胞。

长轴投影于胃腔内的横行线样隔膜(图4)。

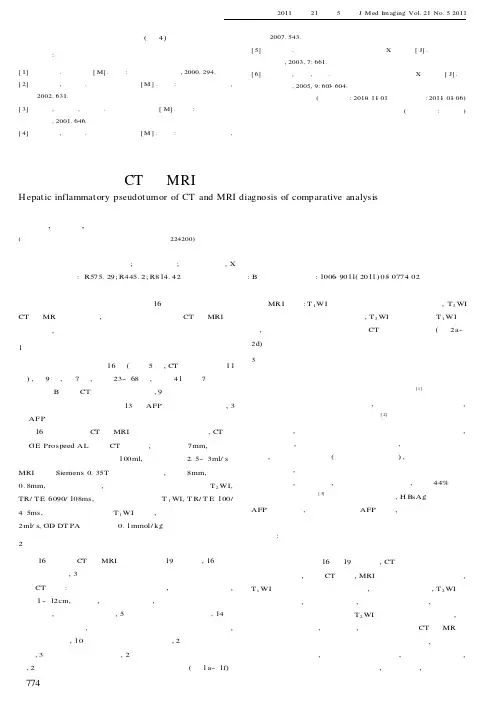

参考文献:[1]郑芝田.胃肠病学[M].北京:人民卫生出版社,2000.294.[2]武忠弼,杨兴华.中华外科病理学[M].北京:人民卫生出版社,2002.631.[3]李正,王慧贞,吉士俊.实用小儿外科学[M].北京:人民卫生出版社,2001.646.[4]潘恩源,陈丽英.儿科影像诊断学[M].北京:人民卫生出版社,2007.543.[5]魏经国.婴儿胃肠道气体减少的临床X线分析[J].实用放射学杂志,2003,7:661.[6]李京恩,周珉,陈方.先天性肥厚性幽门狭窄的X线诊断[J].安微医药,2005,9:603-604.(收稿日期:2010-11-01修回日期:2011-01-06)(本文编辑:任德印)肝脏炎性假瘤的CT和MRI诊断的对照分析H epatic inflammatory pseudotumor of CT and MRI diagnosis of comparative analysis陈进,周鸣,王强荣(江苏省东台市人民医院影像科江苏东台224200)关键词肝脏炎性假瘤;磁共振成像;体层摄影术,X线计算机中图分类号:R575.29;R445.2;R814.42文献标识码:B文章编号:1006-9011(2011)05-0774-02本文回顾分析了经病理确诊的16例肝脏炎性假瘤的CT及MR影像学表现,探讨肝脏炎性假瘤的CT及MRI的诊断价值,并进行对比分析。

1材料与方法肝脏炎性假瘤患者16例(手术5例,CT引导下活检11例),男9例,女7例,年龄23~68岁,平均41岁。

7例患者体检时行B超或CT检查时偶然发现,9例临床表现为上腹不适感或不规则发热、纳差。

13例AFP检查结果为阴性,3例AF P检查结果为阳性。

16例全部进行CT及MRI平扫及动态增强扫描,CT采用GE Prospeed AL螺旋CT扫描机,平扫层厚7mm,增强扫描采用非离子水溶性对比剂100ml,注射速率为2.5~3ml/s。

42例肝脏炎性假瘤的CT和MRI成像特点对比【摘要】目的比较肝脏炎性假瘤的ct和mri表现。

方法回顾分析42例经病理确诊的肝脏炎性假瘤患者的ct和mri资料。

结果ct 和mri均能够完全检出炎性假瘤。

ct平扫时病灶呈低密度和等密度,增强扫描时动脉期多数无强化,门脉期及延迟期有不同程度强化。

mri检查t1wi显示为低信号和等信号,边缘较清楚,t2wi表现多样,动态增强扫描表现与ct相仿。

结论ct和mri对肝脏炎性假瘤的诊断均具有一定价值,可作为无创检查首选。

【关键词】肝脏炎性假瘤;ct;mri磁共振室肝脏炎性假瘤为一种较为少见的肝脏良性肿瘤,最早于1953年由pack和bakr报道,该病的发病机理尚不清楚,表现为多种致炎因子引起的肝脏局部组织炎性细胞浸润和纤维组织增生。

由于该病的临床症状以及影像学表现均缺乏特异性,故临床误诊率较高[1]。

本文搜集了2010年至2012年9月间开封市中心医院行ct和mri检查发现、并经病理诊断为肝脏炎性假瘤的42例患者的影像学资料,通过对比分析,探讨ct和mri的诊断价值。

1资料与方法11一般资料所选病例资料为2010年1月至2012年9月间在本院行ct和mri检查并经病理确诊的42例肝脏炎性假瘤患者资料。

42例患者中,男26例,女16例,年龄27~76岁,平均年龄(543±59)岁。

18例患者有乙肝病史,afp检查3例轻度升高,余正常。

患者临床表现主要有上腹部隐痛不适、恶心、纳差、间断发热等。

患者中有19例行ct检查,余23例行mri检查,阅片工作均由两位高年资影像医师同时进行,后均经穿刺活检或者手术切除肝段并送病理检查证实诊断。

12方法121ct检查使用仪器为siemens somatom plus 4螺旋ct扫描仪,19例患者均进行静脉团注动态三期增强扫描,参数设定为:120kv,200 ma,平扫层厚8~10 mm,螺矩1∶1。

造影剂选择非离子水溶性造影剂碘海醇(300 mg:100 ml),经肘静脉注入,注射速度为25~30 ml/s,剂量15~20 ml/kg。

肝脏炎性假瘤影像学表现肝脏炎性假瘤影像学表现1-引言在临床肝脏疾病中,炎性假瘤是一种常见的肝脏病变,其影像学表现在诊断和鉴别诊断中起着重要的作用。

本文旨在详细介绍肝脏炎性假瘤的影像学表现,以供临床医生参考。

2-影像学检查方法2-1 腹部超声检查●腹部超声检查对肝脏炎性假瘤的诊断具有较高的敏感性和特异性。

在超声图像上,炎性假瘤呈类圆形或椭圆形的低回声占位性病变。

其内部可见明显的血流信号,边界清晰。

2-2 CT扫描●肝脏炎性假瘤在CT扫描中呈现为边界清晰、密度不均匀的肿块。

其内部可见坏死、囊变区域,增强扫描时可显示显著强化。

2-3 MRI扫描●MRI扫描在肝脏炎性假瘤的诊断中优于CT。

在T2加权图像上,炎性假瘤呈现高信号,而在T1加权图像上呈现低信号。

增强扫描时,炎性假瘤可显示明显的不均匀强化。

2-4 肝活检●肝脏炎性假瘤的最终确诊需依靠肝活检,通过镜下观察病理组织学特征来确定诊断。

3-影像学表现3-1 形态特征●肝脏炎性假瘤通常为单发或多发的肿块,呈类圆形或椭圆形,边界清晰。

3-2 内部特征●炎性假瘤内部可见坏死区域、囊变区域或出血区域,表现为密度或信号异常。

3-3 强化特征●肝脏炎性假瘤在增强扫描时可呈现为不均匀强化,显示明显的强化区和强化不明显区。

4-鉴别诊断4-1 肝癌●肝癌常表现为边界模糊、密度均匀的肿块,且在动态增强扫描中呈现明显的强化。

4-2 肝转移瘤●肝转移瘤常表现为多发性肝脏肿块,且其强化特征与原发肿瘤相似。

4-3 血管瘤●血管瘤在超声检查中常呈类圆形或椭圆形的高回声占位性病变,在CT和MRI扫描中可显示均匀的强化。

5-附件本文档未涉及附件。

6-法律名词及注释无。

肝脏炎性假瘤(Inflammatroy pseudotumor of the liver ,IPL) 是一种少见的良性病变,常与肝内其他结节及肿块病变相混淆。

该病变1953年首先由Pack等报道[1]。

随着影像学检查技术发展及对该病变认识的提高,近10余年来国内外报道逐渐增多[2,3,4,5]。

现将近年来肝脏假瘤的CT研究进行综述,以提高诊断水平。

一、病因病理IPL的发病机理目前尚不非常明确,有学者认为是由于多种致炎因子在肝脏引起的一种非特异性炎性肿块,与感染、免疫反应有关[6,7] 。

有患者未经任何治疗病变逐渐变小甚至消失,因此,IPL的发病机理更倾向于与免疫反应有关。

IPL是以纤维结缔组织增生伴大量慢性炎性细胞浸润形成的境界清楚的局灶性病变,因其在大体病理观察时类似肿瘤团块而得名。

病灶多为单发,有2o%病例为多发病灶[8]。

发病部位常局限于一个肝叶,以右叶多见。

也可见于肝左叶及肝门区。

病灶大小多在2—14cm。

IPL的病理学特征为病变处肝组织结构破坏消失,由不同数量的纤维母细胞所代替,其间见有浆细胞,淋巴细胞及少量的嗜酸性粒细胞等慢性炎性细胞浸润[9]。

IPL组织形态变化往往多种多样,但常以某一种变化为主,根据不同组织学形态将其分为四型[10,11 ]:以组织细胞占优势的称为黄色肉芽肿型。

以浆细胞为主的称为浆细胞肉芽肿型;有显著硬化特征的称为硬化型;此外还有静脉内膜炎及坏死型。

IPL的大体病理可分为三种主要类型:孤立结节、多发结节和多结节融合。

二、肝脏炎性假瘤诊断IPL较为少见,除lcm 以下小病灶外,CT平扫均不易漏诊,但既往因对其认识不足,定性困难,术前CT能明确诊断者极少,易与肝细胞性肝癌、胆管细胞癌、肝脓肿等其它类似病变相混淆。

随着CT分辨力和速度的提升,增强扫描技术的改进及CT医师对该病认识的深入,诊断正确率不断提高。

因病理基础的多样性导致IPLCT平扫表现的特异性较差。

IPL在CT平扫中多数为单发,病灶直径多小于3cm。

肝脏炎性假瘤影像学表现肝脏炎性假瘤影像学表现⒈概述肝脏炎性假瘤是一种罕见的炎症性病变,通常出现在肝脏组织中。

本章节将详细介绍肝脏炎性假瘤的影像学表现。

⒉影像学检查方法肝脏炎性假瘤的影像学检查方法主要包括超声、计算机断层扫描(CT)、核磁共振成像(MRI)和肝动脉造影等。

以下将详细介绍每种方法在肝脏炎性假瘤诊断中的应用及表现。

⑴超声检查超声检查是一种常用的初筛方法,能够提供肿块的大小、形态和内部回声等信息。

在肝脏炎性假瘤的超声表现中,通常呈现为一个或多个低回声肿块,边界清晰,可见血流信号。

⑵ CT扫描CT扫描是诊断肝脏炎性假瘤的主要影像学方法之一。

在CT扫描中,炎性假瘤常显现为低密度灶,边缘清晰,可有均匀或不均匀的强化。

⑶ MRI检查MRI检查是一种有力的影像学方法,对于肝脏炎性假瘤的诊断也有重要的价值。

在MRI中,炎性假瘤的信号特征常表现为T1加权像上为低信号,T2加权像上为高信号,增强后可呈现均匀或不均匀的强化。

⑷肝动脉造影肝动脉造影是一种侵入性的影像学方法,通过注入造影剂观察肝脏血管情况。

在肝脏炎性假瘤的肝动脉造影中,常可见到异常血管造影,肿块周围血供丰富。

⒊影像学表现分类根据肝脏炎性假瘤的影像学表现,可将其分为以下几类:单发结节型、多发结节型、大片状型和混合性型。

⑴单发结节型单发结节型炎性假瘤在影像学中呈现为单个结节样病灶,边缘清晰,大小可变。

超声、CT和MRI检查中表现为低密度或低回声病灶,增强后出现轻度或中度强化。

⑵多发结节型多发结节型炎性假瘤在影像学中呈现为多个结节状病灶,大小不一。

超声、CT和MRI检查中病灶表现为低密度或低回声,增强后可呈现不均匀的强化。

⑶大片状型大片状型炎性假瘤在影像学中呈现为较大范围的肿块,形态不规则。

超声、CT和MRI检查中病灶表现为低密度或低回声,增强后可出现不均匀的强化。

⑷混合性型混合性型炎性假瘤在影像学中呈现为多个不同形态的病灶,包括结节型和大片状型。

肝脏炎性假瘤2例作者:谢军培,桑巧芳,戴益琛,陈章兴,傅育卡,曾伟,连清娜,朱小三【关键词】肝脏炎性假瘤;诊断;治疗炎性假瘤是以纤维结缔组织增生伴大量慢性炎性细胞浸润的局灶性病变,临床上或影像学上具有类似肿瘤表现的良性、炎性增生性疾病,可发生于肺、肾、卵巢、胃、胰腺等处,很少发生于肝脏,极易误诊。

肝脏炎性假瘤(IPL)是一种极少见的肝脏良性病变,因缺乏临床和影像学特征,常不易与恶性肿瘤及肝脓肿等鉴别,绝大多数在手术后才得以确诊。

我院收治2例经病理确诊的IPL,现报告如下。

1 病例病例1:女,36岁。

右上腹持续性隐痛2月余伴体重下降5 kg 入院,曾多次在外院行B超检查均提示:右肝内实质性占位,考虑系肝脏肿瘤。

既往无肝炎、结核病史,无血吸虫接触史。

查体:体温37.8 ℃,皮肤巩膜无黄染,浅表淋巴结未及肿大,未见肝掌及蜘蛛痣。

心肺听诊阴性。

腹软,肝脏于右锁骨中线肋下约8 cm 可触及,表面欠光滑,质硬,压痛不明显,脾肋下未及,移动性浊音阴性。

血常规提示:WBC 6.5×109/L,N 0.5,L 0.5,Hb 97 g/L。

ESR 25 mm/h,ALT 38 IU/L,AST30 IU/L,r GT80 IU/L,ALP 153 IU/L,凝血指标正常,大便常规、尿常规正常,大便潜血阴性。

AFP 2IU/L。

肝脏CT检查提示:肝脏外形明显不规则,右叶有直径约8 cm 大小类圆形低密度影,界线较清,增强后扫描示:动脉期病灶内呈不均匀强化,病灶周围肝叶实质异常灌注,可见大片强化影;静脉期病灶与周围实质呈低密度改变,静脉期内侧、腹腔、腹膜后多个淋巴结肿大,考虑:肝癌,腹腔淋巴结转移。

在彩超引导下2次行肝活检病理示:肝细胞弥漫性肿胀,气球样变,汇管区炎症细胞浸润,纤维组织增生,未见癌细胞,诊断肝脏右叶炎性假瘤。

给予头孢曲松钠、替硝唑等抗感染治疗后体温恢复正常,腹痛缓解,肝脏包块缩小,出院后门诊随访3年未复发。

炎性肌纤维母细胞瘤(inflammatory myofibroblastic tumor , IMT)是一种相对少见的肿瘤,发生于肝脏的IMT更为少见。

IMT是一个相对较新的组织病理学概念,先前称之为炎性假瘤、浆细胞肉芽肿、组织细胞瘤、假淋巴瘤、纤维黄瘤、假肉瘤样肌纤维母细胞增生、浆细胞瘤、炎症性纤维肉瘤、粘液样错构瘤等[1-3],是一种少见的发生于成人软组织的假肉瘤性病变。

其首先在肺内发现,后来人们逐渐发现在胃肠、腹腔、纵隔、生殖道等其他部位也有类似病变。

IMT的发病机理尚不明确,多认为与感染、免疫及过敏等因素有关。

通常认为是良性肿瘤且预后较好,但也有IMT导致死亡的病例报道[4]。

近来在大量临床和病理学观察的基础下,通过免疫组化和细胞的遗传学的协同研究, IMT 已被证明是一种真性肿瘤[5]。

WHO软组织肿瘤新分类中建议将其归为纤维母细胞/肌纤维母细胞肿瘤,正式命名为炎性肌纤维母细胞瘤,并将其定义为“由分化的肌纤维母细胞性梭形细胞组成的,常伴有大量浆细胞和(或) 淋巴细胞的一种肿瘤”二、影像学特点目前针对肝脏IMT的报道较少,且主要集中在病理诊断及临床治疗方面[8],对其影像学研究报道更少[7]。

本组病例观察到的肝脏IMT的形态为实性、囊实性肿块或门静脉周围浸润性病灶。

4例囊实性病灶均较大,最大直径达11.2cm,边界清晰,周边可见囊壁,内可见坏死区及间隔,坏死区CT值<10 HU,增强扫描囊壁及间隔强化,坏死区无强化;实性病灶CT值为20~30 HU,增强扫描4例呈不均匀强化,2例呈均匀强化;2例门静脉周围浸润性病灶边界不清,平扫为沿门脉血管走行的条状低密度,增强扫描呈渐进性强化,晚期可与周围正常肝组织强化程度相等。

2例行MRI的病例中SE T1WI序列为低信号,T2WI为轻度高信号。

本组病例动态增强扫描有一定的规律性,肝动脉期轻度强化,门静脉期明显强化;延迟期仍见强化。

肝脏IMT的强化特点可由其组织学特征来解释。

3.0T磁共振诊断优势:腹部篇3.0T磁共振具有极高的软组织分辨率和信噪比,多种成像方法(T1、T2、脂肪抑制、弥散、动态增强)相互补充,可以综合判断病灶内的成份和血液供应状态,从而判别病灶的良恶性,可以较多排螺旋CT动态增强反映更多的信息。

腹部是实质脏器与空腔脏器相互交叉最集中的部位,也是影像学检查中最易受到伪影干扰、检查技术最复杂的部位,其中呼吸运动、胃肠蠕动对图像质量的影响最为重要,如何减少这些因素的影响是我们努力解决的问题。

下面就一些图例具体展示一下3.0T磁共振在腹部检查中的应用。

一、腹部常用序列:1、呼吸触发脂肪抑制T2序列:优点:发现病灶较为敏感;缺点:容易受呼吸运动及胃肠蠕动的影响,对呼吸不规则的患者,图像质量较差。

可以用屏气快速FSE序列来弥补,但图像信噪比较差。

2、同相位反相位T1加权序列:依据TE回波时间的不同,水及脂肪信号相加即为同相位,水和脂肪信号分离即为反相位,用于评价病灶内是否含有脂肪成分,对评价脂肪肝、肾上腺腺瘤、髓样脂肪瘤具有极高的诊断价值。

呼吸触发脂肪抑制序列:腹壁前后方可见胃蠕动伪影。

同相位图像:TE 2.5 反相位图像:TE 5.83、冠状位快速T2加权序列:主要用于观察肝门部结果,对评价胆总管结石及占位、门静脉血栓、肝门部淋巴结肿大具有非常高的价值。

4、弥散加权(DWI0序列:弥散成像使用了强大的扩散敏感新梯度场,使水分子布朗运动所引起的相位偏移得到累加,从而引起信号强度的下降,实际上是反映组织中水分子运动的成像,在肿瘤组织中,水分子运动受限,从而表现为信号增高,是发现肿瘤性病变最为敏感的序列。

5、LA V A动态增强扫描:需注射磁共振造影剂,3D容积内插超快速扰相GRE 序列,无间隔容积扫描,分为动脉期、静脉期、延迟期三个时相。

动态增强扫描不但可以增加病变的检出率,对于肝脏及腹部病灶的定性诊断也非常有帮助。

冠状位T2序列弥散成像动脉期静脉期延迟期6、胰胆管成像(MRCP):主要分为两种方法:3D容积采集:获得多层连续的薄层图像,利用MIP进行重建,需要呼吸触发,如果患者呼吸运动不均匀,图像质量差。

各部位各疾病MRI表现及描述眼眶各病变MRI表现长T1长T2信号(T1WI呈低信号,T2WI呈高信号)甲状腺眶病:平扫:眼外肌增粗,以肌腹改变明显,呈长T1长T2信号(早期)或T1WI、T2WI 均呈低信号(晚期纤维化)。

增强扫描:早期轻中度强化,晚期无强化。

诊断要点:依次受累,下直肌、内直肌、上睑提肌、外直肌。

视神经胶质瘤:(属眼眶肿瘤)平扫:视神经呈条带状(或梭形增粗),最大横径约mm,边界光整清晰,于T1WI呈稍低信号(或低信号)、T2WI呈明显高信号,眶内段蛛网膜下腔明显增宽,周边呈长T1长T2信号。

增强扫描:较明显强化,呈“轨道”征。

诊断要点:下腔明显增宽。

海绵状血管瘤:(属眼眶肿瘤)眼球突出,球后可见卵圆形(或椭圆形、或圆形)长T1长T2信号,边界清,形态欠规则,眶尖区脂肪间隙存在。

增强扫描:病变呈渐进性强化。

主要诊断:MRI及CT只是提示诊断。

超声诊断,病变呈卵圆形(或椭圆形、或圆形),有晕,内部回声强且均匀(特征性表现),中等度回声衰减,压迫眼球肿瘤轴径变短。

泪腺多形性腺瘤:(属眼眶肿瘤)平扫:略长T1长T2信号,包膜、信号均匀、内见小囊。

增强扫描:不均匀强化。

眼眶静脉曲张:(属眼眶脉管性疾病)平扫:颈部加压前、后检查。

呈长T1长T2信号。

增强扫描:缓慢明显均匀强化。

颈动脉海绵窦痿:(属眼眶脉管性疾病)平扫:眼上静脉动脉化,呈流空信号,海绵凑扩大,形态失常,眼上静脉扩张。

MRA :可明确引流途径。

诊断要点:眼上静脉扩张、海绵窦扩大要依据DSA。

等T1长T2信号(T1WI呈等信号,T2WI呈高、稍高信号)眼眶炎性病变:平扫:左侧外直肌、下直肌及眼上肌群增粗,于T1WI呈等信号、T2WI呈低信号。

增强扫描:病变明显强化。

左侧泪腺及眼睑受累。

神经鞘瘤:(属眼眶肿瘤)平扫:眼眶扩大,眼眶上象限见类圆形呈等T1、混杂长T2信号,内部可见一弧形等T2信号。

增强扫描:可见明显强化弧形信号(紧密排列AntoniA细胞区),其余部分未强化(疏松排列AntoniB细胞区)。